性别效应、阶梯倒置与优势固化

陈俊杰 陈梦愉 胡盼

摘 要:自代表性官僚制理论提出以来,已在世界范围内得到了广泛传播和检验,但在中国此类研究尚处于起步阶段且潜力巨大。在新近一项引人关注的研究中,Zhang运用中国教育追踪调查基线数据对教师的性别代表性与学生成绩之间的关系进行了启发性的探讨,因此本文希望通过引入新的数据和方法,在其基础上继续推进代表性官僚制在中国基础教育部门的适用性研究。实证结果表明,教师的性别代表性在数学和英语两个科目上对女生的成绩变动有显著的积极影响,作用机制既源于主动代表性也源于象征代表性,对男生则在全部科目上都不显著。在进一步的讨论中,本文发现仅以学业成就而言,女生在初中阶段已经全面领先于男生,传统认知上的性别阶梯在基础教育部门发生倒置。同时,教师的性别代表性在女生这一优势群体中比例更高、效应更强,固化了倒置后的性别优势;而在处于弱势的男生群体中,则呈现出相反的模糊化态势。

关键词:代表性官僚制;学业成就;性别效应;阶梯倒置;优势固化 中图分类号:G40-01 文献标识码:A 文章编号:1000-5099(2019)03-0107-13

Abstract:Since the representative bureaucracy theory was put forward, it has been widely disseminated and tested worldwide. But in China, such research is still in its infancy and has great potential. In a recent and interesting study, Zhang used the baseline data of China Education Panel Survey to inspire the relationship between teacher’s gender representation and student’s academic performance. Therefore, with the introduction of new data and methods, this paper continues to explore the applicability of the representative bureaucracy for the elementary education sector in China. Empirical results show that the gender representation of teachers has significant positive impacts on the changes of female student’s performance in math and English, derived from both active representation and symbolic representation. But for male students, teacher’s gender representation is not significant in all subjects. In further discussion, this paper finds that in terms of academic performance, female students have been completely ahead of male students in the junior high school stage, indicating that the traditional cognitive gender ladder has been reversed. Teacher’s gender representation in the advantaged group (female students) has a higher proportion and stronger effect, which solidifies the gender advantage after the inversion. Oppositely, the impact of teacher’s gender representation is fuzzy in the disadvantaged group (male students).

Key words:representative bureaucracy; academic performance; gender Effect; ladder Inversion; advantage Consolidation

引言

在當下中国,教育是全社会关注最多的领域之一,因为其不仅关系到个人的成长,更与国家富强、民族振兴息息相关。在应试教育尚未退出历史舞台的背景下,衡量教育水平的一个关键指标便是学生的考试成绩,特别是在小学、中学等基础教育阶段尤为突出。国内学界近年来陆续发表了大量关于学业成就影响因素的研究,以中国教育追踪调查数据为例,相关文献对家庭人力资本投资[1]、教育财政投入[2]、学生人际关系[3]、城市随迁子女[4]等要素与学生的学业成就之间的关系已有较多讨论。与国内研究相呼应的是,Zhang同样运用了中国教育追踪调查数据来检验代表性官僚制在中国基础教育部门的适用性,其研究结果表明女性数学老师对女生的数学成绩有显著的正向影响,且主要是通过一种积极的代表性来实现[5]。

Zhang基于代表性官僚制的研究,不再拘泥于以往国内关于学业成就的类似研究中所习惯使用的常规变量,而是从更有趣的视角来看待这一问题。但与此同时,本文认为该研究在因变量的选取上存在较大不足。Zhang以2013-2014学年基线数据所提供的秋季或春季学期期中考成绩作为因变量,样本包含了七年级学生和九年级学生两个群体。然而对中国教育有一定熟悉的人都会知晓一个常识,即学生在七年级的成绩很大程度上是六年级的延续,小学阶段的学业基础对初中阶段在一开始通常会有较大影响。对于七年级学生而言,如果以期中成绩来检验教师的性别代表性可能会导致很强的内生性,即影响成绩的最主要因素并不在于任课教师,而是其在小学阶段的学业表现。

幸运的是,继基线数据之后中国教育追踪调查项目组又对外发布了2014-2015学年的追访数据,本文得以对前后两年的数据进行配对,尝试以成绩的变动而不是某一年的成绩作为因变量。因此,本文的核心研究问题即教师的性别代表性与学生的成绩变动之间是否存在关系?以及如果存在关系其作用机制是什么?本文余下部分的安排是:第一部分为文献综述与研究假设;第二部分为数据与方法;第三部分为实证检验结果;第四部分为对代表性官僚制的延伸讨论;第五部分为结论。

一、文献综述与理论假设

代表性官僚制(Representative bureaucracy)作为一个理论术语,简而言之就是公共组织应该“看起来”与它所服务的社会群体相似[6]。在公共服务中实现更好的代表性,已经成为近些年来许多国家政府所追求的的目标[7]。为了达成这一目标,公共组织的人员构成便应该综合考虑阶层、职业、地理等相关因素,并且与它所代表社会群体的精神和态度保持一致。代表性官僚制理论的开端,普遍被认为可以追溯到Kingsley在1944年出版的著作《代表性官僚制》。Kingsley通过对英国公务部门的研究,指出彼时官僚队伍的代表性存在不足,一方面是对女性的歧视,另一方面是精英阶层的占比过大[8]。由于官僚队伍中的阶层差别可以镜像地反映外部社会的阶层差别,因此官僚的阶层代表性对于民主规则十分重要,官僚队伍有必要去代表所服务的社会群体和反映新的社会结构[9]。此后,一些学者也开始尝试从行政自由裁量权、政府与议会关系、官僚价值观、政策合法性等不同角度来讨论民主制度下政府以及官僚的代表性问题 相关讨论可参见:Hyneman C S. Bureaucracy in a Democracy [M]. New York: Harper & Brothers,1950; Lipset S M. Agrarian socialism [M]. Berkeley: University of California Press,1950;Long N E. Bureaucracy and constitutionalism [J]. American Political Science Review, 1952, 46(3): 808-818;Blau P M. The dynamics of bureaucracy [M]. Chicago: University of Chicago Press,1955.。

在代表性官僚制的早期发展中,其理论初步成型的一个重要里程碑是Mosher对于“被动代表性”(Passive representation)和“主动代表性”(Active representation)的界定,这两种基本类型的划分奠定了代表性官僚制在相当长时期内的研究方向[9]。被动代表性指的是官僚队伍在多大程度上反映了整个社会的人口统计学特征,最常见的测量方式是计算代表性比例,如比较某一性别或民族在政府中与在总人口中的构成比例;还有一种测量方式是考察官僚体制内的层级分布(等级代表性)或部门分布(功能代表性),如女性或有色人种在公共组织中是否处于低层职位,以及诸如教育、住房等部门是否在传统上就属于由女性或某些少数群体主导的 相关讨论可参见:Hellriegel D, Short L. Equal employment opportunity in the federal government: A comparative analysis [J]. Public Administration Review, 1972: 851-858;Rosenbloom D H, Featherstonhaugh J G. Passive and active representation in the federal service: A comparison of blacks and whites [J]. Representative Bureaucracy: Classic Readings and Continuing Controversies, 1977: 97-103;Cayer N J, Sigelman L. Minorities and women in state and local government: 1973-1975[J]. Public Administration Review, 1980: 443-450; Dometrius N C. Minorities and women among state agency leaders [J]. Social Science Quarterly, 1984, 65(1): 127;Lewis W G. Toward representative bureaucracy: Blacks in city police organizations, 1975-1985 [J]. Public Administration Review, 1989: 257-268.。相較于被动代表性所呈现的“镜像效应”,主动代表性则进一步强调代表性官僚应在政策执行中切实反映其所代表群体的利益[10],由此带来疑问便是被动代表性能否转化为主动代表性,或者说更强的官僚代表性能否带来更好的政策和管理结果[11]。Meier首次在经验层面检验了被动代表性与主动代表性之间的联系[12],之后其本人和另外一些学者开展了大量的实证工作,探究了影响被动代表性向主动代表性转化的因素,如个人价值、组织使命、社会价值、自由裁量权、组织资源、决策敏感度等,这也标志着代表性官僚制理论逐步走向成熟 相关讨论可参见:Meier K J. Latinos and representative bureaucracy testing the Thompson and Henderson hypotheses [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 1993, 3(4): 393-414;Meier K J, Smith K B. Representative democracy and representative bureaucracy: Examining the top-down and bottom-up linkages [J]. Social Science Quarterly, 1994, 75(4): 790-803;Meier K J, Wrinkle R D, Polinard J L. Representative bureaucracy and distributional equity: Addressing the hard question [J]. The Journal of Politics, 1999, 61(4): 1025-1039;Meier K J, Nicholson-Crotty J. Gender, representative bureaucracy, and law enforcement: The case of sexual assault [J]. Public Administration Review, 2006, 66(6): 850-860;Sowa J E, Selden S C. Administrative discretion and active representation: An expansion of the theory of representative bureaucracy [J]. Public Administration Review, 2003, 63(6): 700-710;Wilkins V M. Exploring the causal story: Gender, active representation, and bureaucratic priorities [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2006, 17(1): 77-94.。

随着代表性官僚制研究的日渐深入,有学者发现仅依靠被动代表性和主动代表性已经不能充分解释一些客观现象,因此象征代表性(Symbolic representation)应运而生。象征代表性的含义是指即使代表性官僚没有采取任何行动,被动代表性自身也能够对公民产生有利影响[13],主要的作用机制是通过提升公民的信任感、满意度等来增进政府合法性与合作生产[14]。象征代表性被认为与主动代表性一样具有实质效应,并且尝试引入了实验的方法来进行检验,如Riccucci等发现在假设的处理家庭暴力的机构中,增加女性成员可以增进受害者对该机构在信任、公平和绩效的感知[15];而在另一项实验中,Riccucci等发现在假设的地方循环利用项目上,如果负责人的名字为女性将会增强女性公民参加该项目的意愿[16]。基于上述研究成果,Riccucci等将代表性官僚制概括为一种双通道的模型,最终都能实现社会身份或代表性对政策结果的影响:第一条通道是由被动代表性向主动代表性的转化,发生于官僚体制内部;第二条通道是由被动代表性向象征代表性的转化,作用于公民自身(参见图1)[17]。

来源:Riccucci N M, Van Ryzin G G. Representative bureaucracy: A lever to enhance social equity, coproduction, and democracy [J]. Public Administration Review, 2017, 77(1): 21-30. 以上的经验证据表明,代表性官僚制不仅在政策执行上扮演重要角色,还在如公共服务分配等政策制定上发挥作用。同时,在更广泛意义上代表性官僚制能够改善民主治理,特别是保障少数群体的利益不被忽视[18]。但从已有文献来看,可能过于强调代表性官僚制对少数群体以及弱势群体的价值,在性别代表性上如女性、在民族代表性上如黑人等。在代表性官僚制的实证检验上,过去往往以公共组织的绩效作为衡量标准,而随着象征代表性的提出以及实验和准实验方法的引入,在个人效用层面上检验代表性官僚制逐渐被重视。从代表性官僚制理论出现迄今,已经在全球范围内被广泛应用,从美国、西欧扩展到更多的发达国家以及发展中国家。就国内而言,关于代表性官僚制的研究已经起步,在理论层面上既有对西方理论的述评[19],也有对中西方研究的比较[20];在实证层面上则是基于性别[21]、民族[22]等因素进行观察,同时也结合了行政层级[23]。但即使考虑到有一部分中国研究是发表在英文期刊上的,国内有关代表性官僚制的研究成果仍是相对偏少,尚有巨大的潜力可待挖掘。

在已有的代表性官僚制讨论中,性别一向是代表性官僚制中的重要议题,尤其是关于女性的研究占据了相当比重。绝大多数文献都已证明,代表性官僚制能够为顾客或服务对象带来福利,性别代表性亦然。同时,根据Riccucci等所概括的双通道模型,可以了解到代表性官僚制的作用机制包括公共组织一侧的主动代表性和服务对象一侧的象征代表性,而这两种机制同样适用于性别代表性。因此,结合本文的具体研究问题,即在基础教育部门中教师的性别代表性与学生的成绩变动之间是否存在关联,可以提出如下理论假设:

H1:教师的性别代表性对学生的成绩变动有积极影响。

H2:教师的性别代表性对学生成绩变动的积极影响源于主动代表性。

H3:教师的性别代表性对学生成绩变动的积极影响源于象征代表性。

二、数据与方法

(一)数据来源

本文所使用的全部数据来源于中国教育追踪调查(CEPS),是由中国人民大学中国调查与数据中心设计与实施的、具有全国代表性的大型追踪调查项目,旨在揭示家庭、学校、社区以及宏观社会结构对于个人教育产出的影响,并进一步探究教育产出在个人生命历程中发生作用的过程 中国人民大学中国调查与数据中心.中国教育追踪调查(CEPS)基线数据使用手册[Z],2015-06.。该调查项目已对外公开的数据库主要包括两大部分,一是2013-2014学年的基线数据,一是2014-2015学年的追访数据。基线数据以七年级和九年级两个同期群为调查起点,以人口平均受教育水平和流动人口比例为分层变量从全国随机抽取了28个县级单位作为调查点,然后以学校为基础在入选的县级单位随机抽取了112所学校、438个班级,被抽中班级的学生全部入样,最终样本数共计19 487。同时,基线数据还包含了家长、教师和学校管理人员等另外三个子数据库,最终入样数分别为19 487、438和112。在基线数据的基础上,項目组在下一学年对八年级(即原七年级)学生进行了追访,结合失访和新入样的情况,四个子数据库的最终入样数分别为10 750、10 750、791和112 由于在2014-2015学年原九年级学生已经从初中毕业,因此该部分样本没有在追访数据中体现,中国教育追踪调查项目组也尚未对外公布初中毕业生数据.。

中国教育追踪调查(CEPS)以问卷调查为主要手段,问卷结构层次合理,内容丰富翔实。综合考虑两轮调查所使用的问卷,其在结构上层次一致,虽然内容上有轻微调整,但不会影响到研究者的使用。而从中国知网(CNKI)的检索情况来看,目前国内对于中国教育追踪调查数据的使用都是围绕基线数据进行的,尚未看到结合追访数据所做的研究,并且Zhang在其论文中使用的也是基线数据[6]。因此,本文尝试引入了追访数据并将前后两期数据进行配对,希望在数据本身上有所突破。

(二)变量处理

本文分析中所涉及的变量,分散于学生、家长和教师三个子数据库中,因此在变量处理过程中依据学生、家长、教师以及班级的唯一代码,对数据库进行了重新整合,实现了学生-家长以及学生-班级-教师之间的完全对应。根据研究的需要,全部变量可以分为因变量、自变量和中介变量以及控制变量三类。

1.因变量

本文所使用的因变量为学生的成绩变动,包括语文、数学和英语三个科目。对于学生成绩变动的测量,是通过比较2013-2014和2014-2015两个学年期中考试的标准化成绩得到的,即由后者减去前者所计算出的差值。基线数据和追访数据分别提供了两次考试的原始成绩,但由于不同次考试间存在着试卷难度、阅卷尺度等方面的差异,因此本文将原始成绩进行了标准化处理,转换过后的标准化成绩均值=70,标准差=10。同时,由于不同学校间的考试相较于同一学校内不同次的考试可能存在更大的差异性,因此这一标准化过程是在各学校内部进行的。需要特别说明的是,虽然基线数据提供了均值=70,标准差=10的标准化成绩,但由于在追访数据中部分样本没有被成功追访,且存在原始成绩数据缺失的情况,因此本文选取的样本均为完整拥有两次考试原始成绩记录的八年级学生,标准化处理也是在该部分樣本中进行的。

2.自变量和中介变量

本文所使用的核心自变量为教师的性别代表性,如果某个学生与其某个科目的任课老师性别相同,赋值为1;反之则赋值为0。性别代表性变量主要用于检验H1,观察其对学生的成绩变动是否有积极影响。而为了更好地解释这一影响,本文引入了两个中介变量,一个是老师关注,另一个是学习信心。老师关注变量是通过对学生问卷中的一组问题进行因子分析后得到的,原题项包括“语文/数学/英语老师在课堂上常常注意我/经常提问我/经常表扬我”;学习信心变量来源的题项是“你现在学语文/数学/英语感觉吃力吗”。这两个中介变量恰好对应了H2与H3,即性别代表性是否会增加任课老师对学生的关注(主动代表性)以及性别代表性是否会增加学生对某一科目的学习信心(象征代表性)。 3.控制变量

由于本文的研究对象限定在八年级学生群体上,因此在控制变量的选择上舍弃了一些常见的人口统计特征变量,主要包括学生个人、家庭和教师三个方面。个人层面的变量包括认知能力、个人毅力、自我教育期许、校园人际关系、参加课外辅导、独生子女;家庭层面的变量包括亲子交流频率、母亲教育程度、家庭经济状况、父母管教程度;教师层面的变量包括老师教龄、老师教育程度、老师工作满意度。关于控制变量的详细介绍(参见表1)。

(三)模型设定

从数据来源中可以看到,中国教育追踪调查的抽样过程较为复杂,样本来自于全国数十个县级单位的上百个学校和班级,理论上应该运用多层线性回归模型(HLM)来处理不同层次的差异性。但由于本文所使用的因变量已经在每个学校内部进行了标准化处理,弱化了地区和学校的异质性,且零模型估计也没有通过显著性检验,因此本文最后还是采用了普通最小二乘法线性回归模型(OLS)。同时为了契合性别代表性这一核心自变量,本文借鉴了Zhang的思路,将所有的模型估计都依据女生样本和男生样本分别进行[6]。至于中介效应的检验,本文结合使用了逐步检验法[24]和系数乘积检验法[25]。

三、实证结果

(一)描述性统计

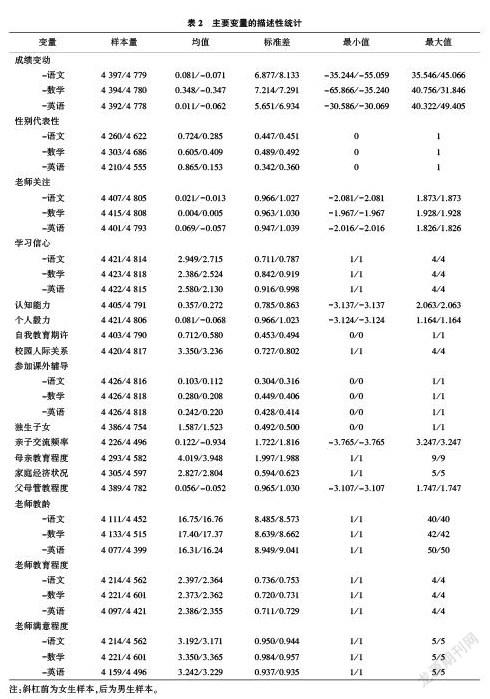

根据学生的性别,本文将研究对象分为了女生样本和男生样本,并分别进行了描述性统计(参见表2)。从统计结果来看,女生在成绩变动上明显占优,语文、数学和英语都为正,表明女生的整体成绩得到了提升;男生在三个科目上均为负,表明男生的整体成绩呈现下滑,特别是在传统认识中男生更擅长的数学科目上,同女生的差距最为明显。教师的性别代表性在两个群体中差异巨大,女生与其任课老师性别相同的比率均超过六成,在英语一项上更是接近九成;而男生在其性别代表性最高的数学一项上也仅仅刚过四成,语文和英语两项则更低。老师对于女生和男生的关注程度差别不大,在数学一项上二者持平,在语文和英语上女生稍微占优。在不同科目的学习信心上,反映了同常识一致的情形,即女生对于语文和英语更有信心,男生则对数学更有信心。在一些关键的控制变量上,女生的表现同样优于男生,如女生有更好的认知能力、更强的个人毅力、更高的自我教育期许、更好的校园人际关系、更高的亲子交流频率等。至于其他的控制变量,此处不再赘述。

(二)回归分析

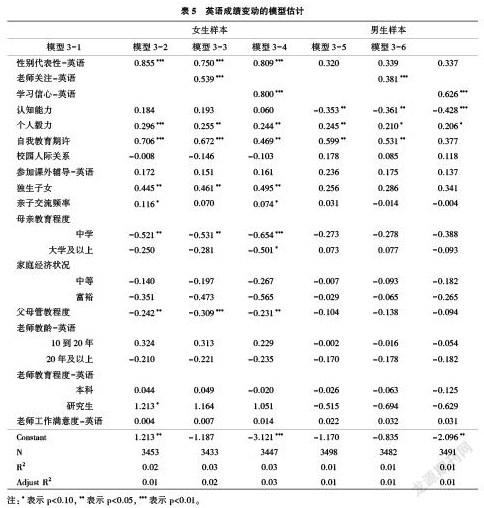

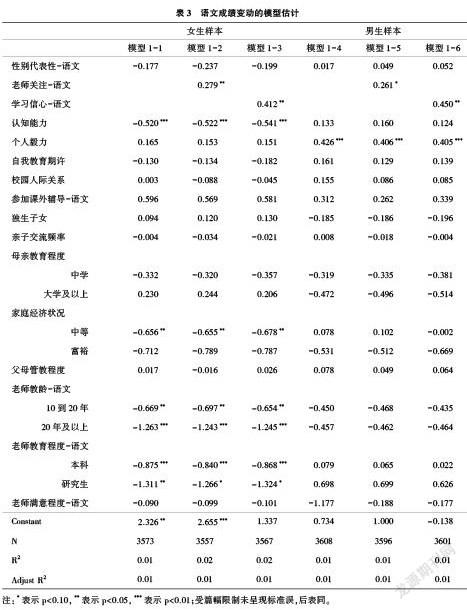

本文将回归模型的估计按不同科目分为语文、数学和英语三类,经过处理后的相关控制变量被分别放入不同类别的模型中。在每一类别的内部,按照女生样本和男生样本又分为两个小类别,每一小类别包含三个模型。第一个模型为原始模型,因变量为学生的成绩变动,自变量为教师的性别代表性,同时包括所有控制变量;第二个模型在原始模型的基础上,加入老师关注这一中介变量;第三个模型在原始模型的基础上,加入学习信心这一中介变量。(参见表3、4、5)

从原始模型的回归结果来看,性别代表性在语文上对于女生和男生都不显著;在数学上对女生有弱显著且系数为正,对男生则不显著;在英语上对女生有强显著且系数为正,对男生则不显著。根据上述结果,可以发现性别代表性在数学和英语两个科目上对女生有显著的积极影响,对男生则是在全部科目上都无显著影响。因此,性别效应在两个群体中出现分化,H1“教师的性别代表性对学生的成绩变动有积极影响”得到了部分支持。

当在原始模型的基础上加入老师关注这一中介变量后,性别代表性的估计结果基本不变,唯一的变化是在数学上其对女生的积极影响从弱显著变为不显著。老师关注在语文上对女生和男生都显著且系数为正;在数学上对女生不显著,对男生显著且系数为正;在英语上对女生和男生都有强显著且系数为正。可以看到,老师关注仅在女生的数学上不显著,对于其他都有显著的积极影响,即老师的关注有利于学生成绩的提升。而结合自变量和中介变量来看,老师关注的加入使得原先性别代

表性在数学上对女生的积极影响不再显著;性别代表性在英语上对女生依然保持着积极影响,存在着中介效应。

当在原始模型的基础上加入学习信心这一中介变量后,性别代表性的估计结果与加入另一中介变量时基本一致,同样是在数学上对女生的积极影响从弱显著变为不显著。学习信心在全部科目上对女生和男生都显著且系数为正,且大部分都表现为强显著,即无论对于女生还是男生,学习信心的增加都明显有助于成绩的提升。而结合自变量和中介变量来看,学习信心的加入使得原先性别代表性在数学上对女生的积极影响不再显著,但学习信心的积极影响显著,很大可能存在着完全中介效应;性别代表性在英语上对女生依然保持着积极影响,存在着中介效应。

在个人层面的控制变量上,当认知能力显著时系数均为负,即更为抽象的认知能力与更为具体的应试之间并无正向联系;当个人毅力、自我教育期许、参加课外辅导以及独生子女显著时系数均为正,即当个人拥有更强的毅力和更高的期许、参加课外辅导以及身为独生子女时有助于成绩的提升。在家庭层面上,当亲子交流频率显著时系数均为正,即父母与子女间更频繁的沟通有助于成绩提升;令人诧异的是,相较于参照组,母亲更高的学历和家庭更好的条件并未带来成绩的提升。在学校层面上,老师的教龄和学历相较于参照组同样未能带来成绩的提升;老师的工作满意程度则对成绩变动有积极影响。

(三)中介效应分析

通过对回归模型的分析,可以发现中介效应有很大可能存在于女生样本的数学和英语两个科目上,因而本文对此进行了检验。从结果来看,在数学科目上老师关注的中介效应并不显著,尽管性别代表性的总效应有弱显著,但其直接效应也不显著;学习信心的系数为正强烈显著,同时性别代表性的直接效应不显著,可以认为存在着完全中介效应,占到总效应的31.7%。在英语科目上,老师关注和学习信心的系数都为正且强烈显著,性别代表性的直接效应同样系数为正且强烈显著,可以认为存在着部分中介效应,分别占到总效应的13.6%和15.4%(参见表6)。因此,根据中介效应分析H2和H3都得到了部分支持,即对于女生而言,性别代表性在数学上更多体现为一种象征代表性,在英语上则既有主动代表性也有象征代表性。

四、讨论

在上一部分,本文以教师的性别代表性对学生成绩变动的影响为核心,构建起了不同的回归模型以进行统计分析。在此基础上,本文希望能够结合实证结果对代表性官僚制有更深入和充分的讨论,主要从性别阶梯的倒置和性别优势的固化两个相互关联的角度加以思考。

(一)阶梯倒置

由于社会经济因素和历史传统等的影响,性别不平等被认为是普遍存在的,男性较女性在社会生活的诸多方面占据着优势,两性之间存在着明显的阶梯差距。在以往的代表性官僚制研究中,通常也将女性视为两性中处于不利地位的一方,因此强调通过增加女性在公务部门特别是涉及女性事务部门的代表性来更充分地保障女性权益。具体到中国的教育领域中,大部分人认为同样存在着女生相较于男生更为弱势的情况,既体现为受教育机会和教育资源的不平等,也体现为学业成就的不平等。“男生比女生聪明”、“男生更擅长数学”等刻板印象长期存在,因此数学被视为更具男性气质、更加科学理性的学科,性别阶梯进一步演化成知识阶梯。

但事实是否果真如此?借助中国教育追踪调查基线数据和追访数据,可以获取入样学生前后两个学年的学习成绩,据此本文发现了女生在初中阶段的学业成就已经全面领先于男生的惊人事实(参见表7)。在语文和英语两个科目上,女生成绩远高于男生;即使是在传统意义上男生更擅长的数学科目上,女生成绩也略优于男生。如果再结合成绩变动来看,女生成绩的提升幅度同样大于男生。基于以上事实,本文认为仅以学业成就而言,女生非但不处于弱势,反而较男生具有相当的优势且优势正在扩大。该判断意味着,性别阶梯在中国的基础教育部门已经发生一定程度的倒置。

(二)优势固化

从描述性统计中可以得知,教师的性别代表性比例在女生样本中更加突出,在三个科目上均超过了六成,远远高于性别代表性在男生样本中的比例。而从模型估计中可以得知,教师的性别代表性在数学和英语两个科目上对女生的成绩变动有显著的积极影响,相反在全部三个科目上对男生的成绩变动都没有显著的积极影响。通过对中介效应的检验,证明了性别代表性对女生成绩变动的影响既源于主动代表性,即女性老师会对女生投入更多的关注,在学业上主动帮助女生;也源于象征代表性,即女性老师的存在会产生榜样效应,从而增强女生对某一科目的学习信心。因此,如果认同性别阶梯倒置的基本判断,那么性别代表性在女生这一优势群体中就呈现出明显的锐化态势,不仅表现出更强的代表性,还通过主动代表性和象征代表性两种机制将原先的优势进一步扩大。

与此同时,教师的性别代表性在全部三个科目上对于男生成绩变动的影响都不显著,这一发现与此前Zhang的研究存在着惊人一致,其认为发现教师的性别代表性对女生的数学成绩有显著的正向效应,同时在全部三个科目上对男生的影响则同样不显著[6]。他的解释是在中国情境下,就教育领域而言女生相较于男生处于较弱势的地位,因此性别代表性对弱势一方的作用更加突出。但本文已证明,仅以学业成就而言,女生是处于优势的一方,男生才是相对弱势的群体。因此,这一解释并不能令人完全信服。

值得一提的是,虽然从回归模型的结果来看教师的性别代表性在男生样本中都不显著,但老师关注这一中介变量在全部三个科目都显著且系数为正,即当老师投入更多关注时能够促进男生成绩的提升。然而此时,这一来源于老师的积极影响同老师的性别并无关联,即使是女性老师一样能够通过主动地关心男生的学业表现来帮助其提升成绩。因此,如果认同男生是处于弱势的一方,那么性别代表性在弱势群体中就呈现出明显的模糊化态势,一方面是在代表性的量上有着较大差距;另一方面是在代表性的质上也存在不足,男性老师的存在未能对男生学业表现产生积极而显著的影响,相反只要女性老师对男生施加一定的关注同样能帮助男生在学业上取得进步。

五、结论

本文的核心研究问题是教师的性别代表性与学生的成绩变动之间是否存在关系,以及如果存在关系其作用机制是什么。在梳理了代表性官僚制经典文献的基础上,本文根据双通道模型提出了三个研究假设,分别是“H1:教师的性别代表性对学生的成绩变动有积极影响”、“H2:教师的性别代表性对学生成绩变动的积极影响源于主动代表性”和“H3:教师的性别代表性对学生成绩变动的积极影响源于象征代表性”。运用中国教育追踪调查(CEPS)基线数据与追访数据,本文进行了回归模型的估计与中介效应的检验,证明教师的性别代表性在某些科目上对女生有显著的积极影响,对男生则不显著。同时,教师的性別代表性对女生数学成绩的提升主要源于象征代表性,对英语成绩的提升则兼有主动代表性和象征代表性的双重机制。

本文的贡献和创新之处主要有三个方面,首先是通过引入“老师关注”和“学习信心”这两个中介变量,实现了主动代表性与象征代表性在实证研究中的概念操作化,并通过回归模型分析和中介效应分析对理论假设进行了检验;其次,突破了以往绝大多数研究将女性界定为弱势群体的刻板印象,在经验层面证明了仅以学业成就而言女生在初中阶段已经全面领先于男生,性别阶梯在中国基础教育部门发生了倒置;再者,根据性别阶梯倒置的基本判断,可以发现教师性别代表性在优势群体中比例更高、效应更强,部分固化了倒置后的性别优势,相反在弱势群体中则呈现出模糊化态势。基于上述理论探讨的结果,本文对于实践的启示主要有两个方面,一是在基础教育阶段应设法增加男性在教师队伍中的比重,从而平衡教师的性别代表性;二是学校和家庭应在学业和生活等方面对男生投入更多的关注,以帮助其更好地成长。

本文的不足首先是在数据上,学生的考试成绩并非是通过统一测试得到的,尽管本文已对原始成绩进行了标准化处理,但依然仅限于学校内部,如此一来会导致学校乃至地区层面的差异被抹去,制约了研究的深度。其次是在方法上,本文所使用的OLS回归在拟合效果上并不理想,回归模型调整后的R2过低,损害了研究结论的可靠性。再者是在理论上,本文虽然带来了一些对代表性官僚制的新思考,但在诸如代表性官僚制是否应关注弱势群体、如何界定弱势群体等问题上尚未形成系统的回答。上述的种种不足,将有待于下一步研究加以完善。

参考文献:

[1]方超,黄斌.家庭人力资本投资对儿童学业成绩的影响——基于CEPS追踪数据的多层线性模型分析[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2018,46(02):116-124.

[2]陈纯槿,郅庭瑾.教育财政投入能否有效降低教育结果不平等——基于中国教育追踪调查数据的分析[J].教育研究,2017,38(07):68-78.

[3]张凌.中学生的人际关系及其对学业成绩的影响——基于中国教育追踪调查的实证研究[J].教育学报,2016,12(06):98-103.

[4]王紅,陈纯槿.城市随迁子女义务教育质量的影响因素研究——基于中国教育追踪调查数据的实证分析[J].教育经济评论,2017,2(02):102-114.

[5]Zhang Y. Representative Bureaucracy, Gender Congruence, and Student Performance in China [J]. International Public Management Journal, 2018: 1-22.

[6]Andrews R, Ashworth R, Meier K J. Representative bureaucracy and fire service performance [J]. International Public Management Journal, 2014, 17(1): 1-24.

[7]Cohen J J, Gabriel B A, Terrell C. The case for diversity in the health care workforce [J]. Health affairs, 2002, 21(5): 90-102.

[8]Kingsley,J. D. Representative Bureaucracy[M]. Yellow Springs: Antioch Press,1944:148+151+185.

[9]Mosher F. C. Democracy and the Public Service [M]. New York: Oxford University Press, 1968.

[10]Hindera J J. Representative bureaucracy: Further evidence of active representation in the EEOC district offices [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 1993, 3(4): 415-429.

[11]Riccucci N M, Meyers M K. Linking passive and active representation: The case of frontline workers in welfare agencies [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2004, 14(4): 585-597.

[12]Meier K J. Representative bureaucracy: An empirical analysis [J]. American political science review, 1975, 69(2): 526-542.

[13]Theobald N A, Haider-Markel D P. Race, bureaucracy, and symbolic representation: Interactions between citizens and police [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2008, 19(2): 409-426.

[14]Gade D M, Wilkins V M. Where Did You Serve? Veteran Identity, Representative Bureaucracy, and Vocational Rehabilitation [J]. Journal of Public Administration Research & Theory, 2013, 23(2):267-288.

[15]Riccucci N M, Van Ryzin G G, Lavena C F. Representative bureaucracy in policing: Does it increase perceived legitimacy? [J]. Journal of public administration research and theory, 2014, 24(3): 537-551.

[16]Riccucci N M, Van Ryzin G G, Li H. Representative bureaucracy and the willingness to coproduce: An experimental study [J]. Public Administration Review, 2016, 76(1): 121-130.

[17]Riccucci N M, Van Ryzin G G. Representative bureaucracy: A lever to enhance social equity, coproduction, and democracy [J]. Public Administration Review, 2017, 77(1): 21-30.

[18]Selden S C, Brudney J L, Kellough J E. Bureaucracy as a representative institution: Toward a reconciliation of bureaucratic government and democratic theory [J]. Representative Bureaucracy: Classic Readings and Continued Controversies, 1998: 134-154.

[19]馬秀玲,赵雁海.代表性官僚制理论评述[J].公共行政评论,2012,5(05):116-149+181.

[20]孔凡宏,傅广宛.中西方代表性官僚制研究的耦合性探讨[J].云南行政学院学报,2016,18(05):87-92.

[21]魏姝.性别因素在公务员录用和晋升中的影响——代表性官僚制理论视角下的分析[J].妇女研究论丛,2011(02):32-39.

[22]肖耀科. 少数民族公务员代表性问题研究[D]. 南宁:广西民族大学,2013.

[23]梁文博. 县级政府公务员代表性研究[D]. 兰州:兰州大学,2015.

[24]Baron R M, Kenny D A. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations [J]. Journal of personality and social psychology, 1986, 51(6): 1173.

[25]Sobel M E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models [J]. Sociological methodology, 1982(13): 290-312.

——勉冲·罗布斯达