土地的创造力量与水泽的阴性力量

敬文东

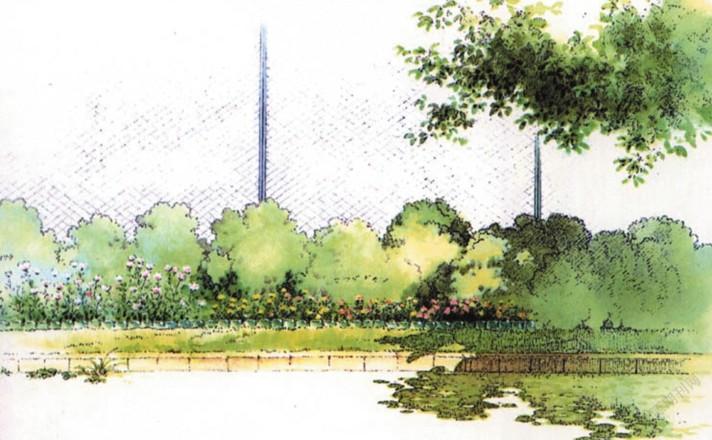

王国维先生在《屈子文学之精神》一文中对中国文学的南北差异有一番精彩的评论:“北方人之感情,诗歌的也,以不得想象之助,故其所作遂止于小篇;南方人之想象,亦诗歌的也,以无深邃之情感之后援,故其想象亦散漫而无所丽,是以无纯粹之诗歌。”依地理气候将文学分为感情和想象两种类型,未必有神秘的形而上依据作为支撑,却极有可能符合我们的现实经验:北方的地理环境多为宽广无垠的平原和蜿蜒耸立的高山,北人习惯用清晰的高低等级秩序衡量事物,形成了以土地为中心的伦理界域;南方的地理环境多为云气弥漫的湖泊沼泽和密集深邃的深山老林,南人习惯用朦胧的整全性和混沌性品味事物,形成了以水为核心的想象界域。分别由土地和水泽孕育、滋养的文学气质,如果在南北地理文化的过渡地带汇集与融合,会产生怎样的文学效应呢?诗集《本命记》表明:作为生活在信阳的诗人,温青凭借独特的个人禀赋,发挥其得天独厚的地理文化优势,汲取南北文学之长,从而形成了以大地为核心的水土交融的文学气质。

温青的诗歌首先建立在土地的物性法则和劳作关系之上,诗歌的根基沉稳扎实,结出的果实亦摇曳生姿——词语“拔节、扬花、结籽”的声音铮铮作响,如“在泥土中不断摸索/与所有的根茎/结成生死相依的兄弟。”(《一生的劳作》)“只有劳作能够掸去人间尘埃/只有土地能够收纳传世悲喜。”(《在耕作中翻出前朝的碗底》。得到反复强调的“摸索”和“劳作”等动作,被视为连接生命和土地以及生命与生命之间的纽带。在人与土地由劳作结成的实践关系中,诗人讴歌的不是想象的道德主体,而是一个由力量、运动和变形构成的行动世界。在这个世界里,土地在人的肉身中开花;人的意志和力量则在土地上蔓延。土地中的声音、气息回应着生命的存有与实在,人的生命则参与到土地的循环与流动中——生命与大地发生着深沉而亲密的内在应和,达到了水乳交融的关系。“走进谷穗/就可以走出我了/走出了我/土地长出的神明将赐我长生不死。”(《这亮白的液体进入灰暗的身躯》)土地不仅仅是容纳生命的场所,更是象征道统秩序的天地境界;土地上的生命则是以土地为连接点、以天为朝向的共同体,具有生生不息的广阔性和无限感。

与外向、阳性的以土地为核心的创造力量不同,构建温青诗歌的另外一极则是内向的、阴性的以水为中心的反省力量。水的阴性力量为温青的诗歌带来了一股温和平宁的气质。如“那晨雾/是一条河的胎衣/让它无法从孕育中逃离/在一个跌宕的世界/千万次碰壁/一出生,就知道回头。”“它躲在一条河里/宁愿把自己溶入水中/从此,在这条河里/你得以平静……”(《河流记》)水以其流动性和循环性启示着开端与终点的合一,暗示着一种永恒的平静状态。水是一种纯净的道德力量,正如福柯所言:“那激流直下的水能够冲走污浊、空想和一切近乎谎言的异想天开。水,在精神病院的道德氛围中,使人面對赤裸裸的现实,它具有强大和洁净力,既是洗礼,也是忏悔,也使愚者回到误失之前的状态的同时,使他彻底认识自我。”水洗涤与净化了生命的尘埃,引发了生命对母体胎衣与羊水的想象,激活了生命回归到原始混沌的冲动,打开了生命潜在的内在性与神秘感。

土地与水泽相互融合的结构,既强调生命向外扩充的运动本能,又辅之以克制与节度的内向反省力量,塑造了温青内外辩证、阴阳互补、兼重生命的广阔性与内在深度的心理感受类型。正如温青在诗歌中所吟咏的:

此时,本命收敛种子

本心漫游于河流山川

拂平每一枚伤疤的前世

必将收获泥土深处蕴藏的空间

它收纳过生长的力量

足够一个人回到从前

(《每一块伤疤都要深耕细作》)

借由土地和水的形象,生命的广阔性和内在深度彰显出来了,体现了生命创造与复归的梦想,贴近生命最本真的形态:生命是一个聚集着力量的散发与收纳、从种子到种子的循环往复过程。

在农耕中国,自然秩序是宇宙实体理性的体现,令人产生敬畏和感激意识,为人类的社会秩序提供了摹本与基础,并成为道德意识的主要来源。在视自然秩序为天道的时代,文学被视为对自然秩序的表现,语言秩序则是天道秩序的象征。正如刘勰所言:“仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才,为五行之秀,实天地之心,心生而言立,言立而文明,自然之道也……故形立则章成矣,声发而文生矣。”古典诗人以自然的本然性为宗,呈现出自然的本然美和当下美,令心中的德善修行与自然的圣姿庄颜相契合,让生命物化为与山水草木相平等的生命有机体。到了工业社会,人借助科技力量探测着自然的深层奥秘,自然世界被工具和机械透明化了。自然不再具有自明的意义,也不再是道德价值感的来源。诗歌写作者不再完全遵从道德理性,而成为一个未完成的、不断地自我更新的感受性主体;诗的言说过程是主体形成的过程,是一个在寻找自我或是在为自己找寻轮廓的过程。在自然和主体被祛魅的时代,如何调整人与自然的关系,将自然作为一个诗学资源纳入到诗歌中,是摆在诗人面前的重要课题。这也正是李泽厚先生提出的中华文化“天人合一”传统如何现代化的问题:中国古人将伦理与道德作为本体与宇宙自然相通为一,建立起内在伦理自由的人性理想和道德境界;今日作为人生境界和生命理想的审美的天人合一,如何从静观到行动,如何吸取西方的崇高和悲剧精神,使之富有冲破宁静、发奋追求的内在动力,而成为推动历史的物质的现实动力,成为现代社会的自觉的韵律和形式,改造而吸收中国“参天地、赞化育” 的天人合一的传统关联,真正实现人与自然的和谐相处的亲密关系。李氏倡导的,是一种既尊重生命的主动创造性,又能克制膨胀的欲望,保持适宜节奏和韵律的生命形态。

温青的写作满可以视为一个较为成功的启示。他将自然和生命视为协同性共在的物自体——一个充溢着生命活力而具有神秘性和不可解深度的共同体。它不能被纳入理性认知范畴之内而被逻辑化。事实上,它是一种具有自足性和完整性的生命形态。唯其如此,人与自然在本质上成为没有区别的生命体,自然更深地出现在人的感觉体系之中,与生命发生深度的交融。得益于独特的个人禀赋和地域优势,温青形成了独特的内在感受体系,他一方面强调创造的阳性力量,另一方面注重克制与平衡的阴性力量。这种心灵感受形式与自然界生息荣枯、前进退藏的生命节奏相适应,与自然的创造与回归的生命伦理紧密相应,体现了人与自然的深层次力量的契合,从而在自然和生命之间建立起更深刻的内在关联——相互演奏与共鸣的生命共同体。依然是生命与自然的共融,只不过这种自然是心灵图景外化的形式,而生命的内在深度又必须经过大自然的召唤与激发。这种人与自然的关系,正如泰勒所言:“内部唤起的情感。我们复归自然,是因为它显示了我们内部强烈而高尚的情感。自然吸引我们,是因为它在某种程度上调解我们的感受,或者唤醒休眠的情感。自然像一个大键盘,我们的高级情感在上面演奏。我们求助它,就像求助音乐一样,去唤起和加强我们内部最好的情感。”这未尝不是现代社会中一种新型的天人合一关系。温青因此写道:“只有大自然与时光相爱/生出那些细草的籽粒/越过山高水长/带去一粒尘埃的前世今生/给这个赤裸裸的世界披上衣裳。”(《尘埃书》)在不断向前、又不断回归起点的循环的时间形式里,大自然上演着依循节律的生死荣枯,保存着丰富多样的生命形态,足以对抗单调乏味的世界,赋予世界丰满的肉身。在生命被欲望支配成单向度和扁平化形式的时代,在神秘的自然被透明化和机械化的岁月,温青依然保持着维护生命丰富形态的尊严与梦想,他依然有气度蔑视着那些速朽的易于败坏的生命样态,固守着梦想的权利:

我静候着,这一生的浆果

涂满大地。