别样故园,旧时月色

尚新娇

初识画家桂行创是在多年前的一个聚会上,朋友在席间作了介绍,说他的作品最近获得了一个国家级重要奖项。印象中他话语不多,外貌可归于文学人物里的“山川日月之精秀”的那种男子。

后来看到他的文字、他的画作,自然与他这个人联系起来。他笔下迥异的山丘田畴、村郭水塘,给人一种清新鲜活、自然轻逸的感觉,笔触里表现了他对事物的细微感受,而不仅仅只是他所看到的视觉形象,向“画外求”是他一向的绘画主张。

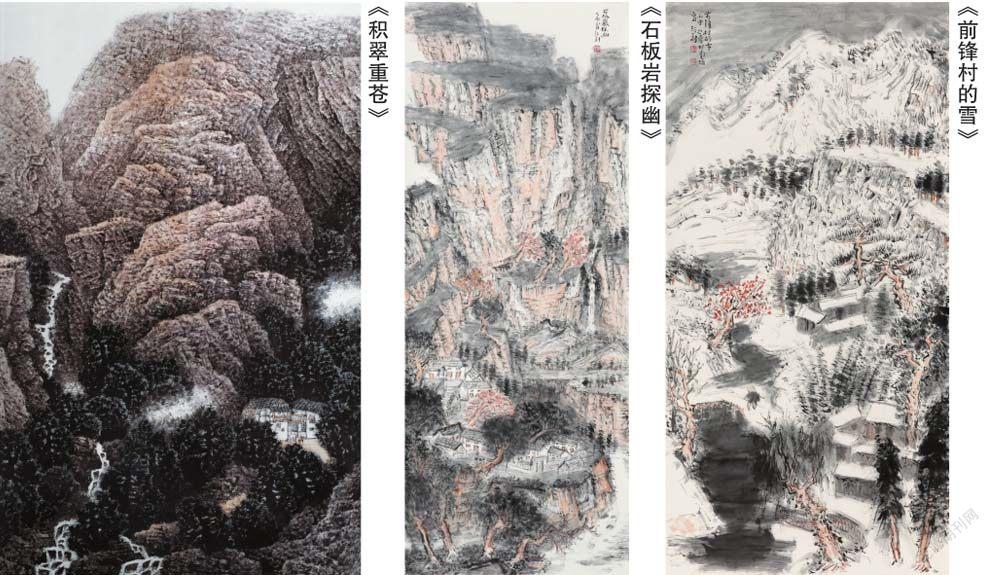

山水画的图式看似都是前人留下的,但每个画家的笔墨表现都有个性化的一面,在笔墨里涵有个体的禀性和基因,无论如何都逃脱不了“画自己”这个命题。桂行创在对传统水墨画的学习中汲取了古人的笔墨精华,以古人之技法画今日之山水。1999年6月,桂行创的山水画作品《积翠重苍》崭获中国美协主办的“跨世纪暨建国50周年全国山水画大展”金奖,像他那种小斧皴的画法在当时还很少,毛毛细细的肌理在重制作的画界令人耳目一新,评委们几乎一致把票投向了它。《美术》杂志社主编尚辉认为:桂行创的作品有元代王蒙披麻皴的细密,属密体山水,其破笔散锋皴法把当代山水画的传统和传统的山水画有机地结合在一起,里面的点子皴让人想到“二米”的云山戏墨。这次画坛摘桂格外为他赢得美誉。

但随着时间、时空的转移,年龄的增长,他的图式与笔墨也在发生着变化。在画的题材上,他没有固守传统,将题材仅停留在高士、书僮、仕女方面,而是将时空转向他生长的大别山,用传统的笔墨表现祖祖辈辈生活的地方,表现大别山的生活图景,传达了更多当代的人文气息。

2013年9月,河南省文联等多家单位为他在河南省博物院举办了《轻风故园》画展。在他以“轻风故园”为主题创作的一系列作品中,营造了一幅幅笔墨轻灵、饱含气韵、浑然一体的豫南风景。他在山石、树木、溪水的创作中,都借鉴了元代王蒙的解索皴,行笔密集,在视觉上显得松软灵动,“曲曲毛毛”地形成丰富的浓淡干湿的变化,形成他山水画的独特画风。

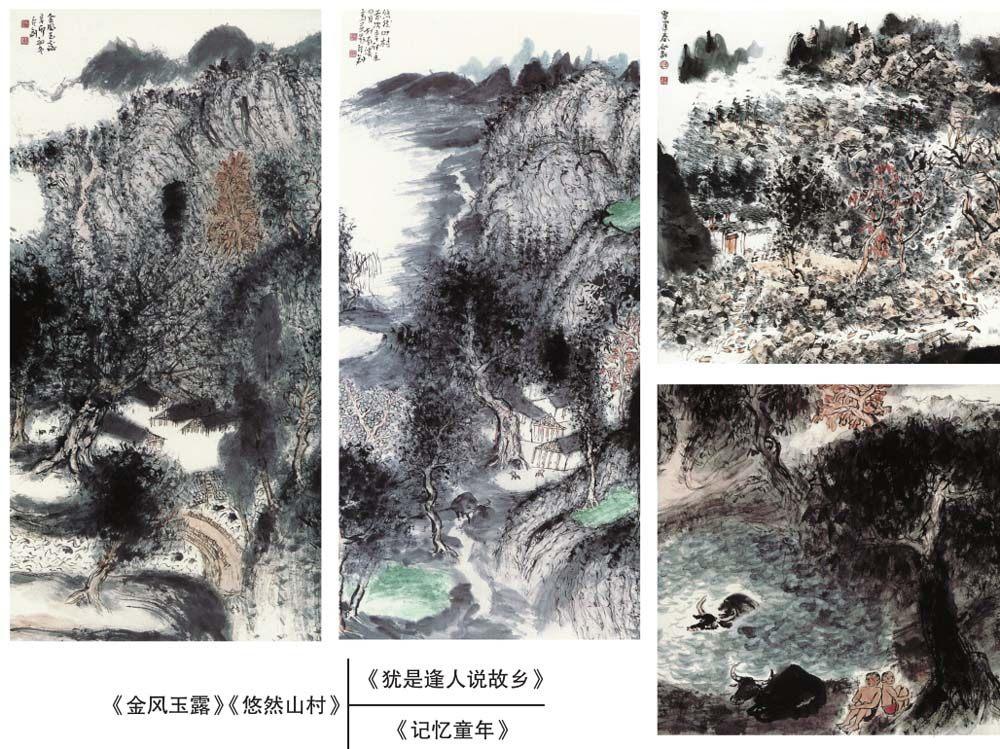

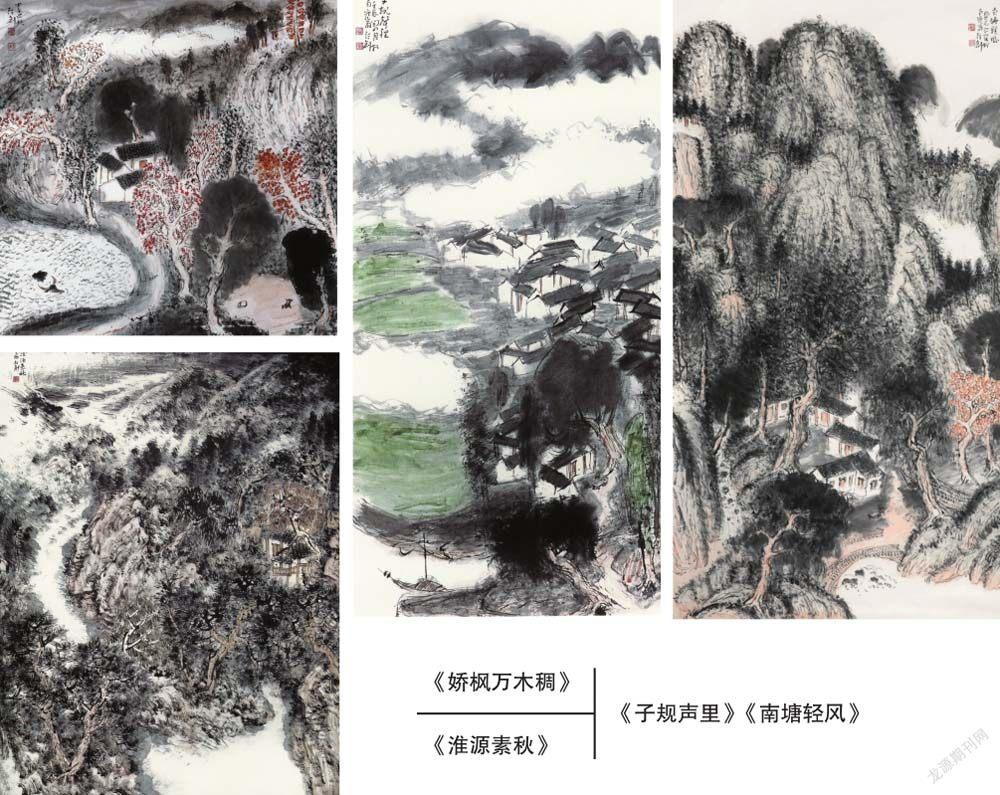

“山水画写自然之性,亦写吾人之心。”大别山是长江与淮河的分水岭,他绘画的南宗风格在这里得到体现。故乡对于他“已不是一个地理学上的概念,而是一种诗情的记忆,是魂牵梦绕的精神居地。”它永远是鲜活的,有生命力的、个性鲜明的。如果一定要问大别山的性格,桂行创说,大别山没有太行山的雄浑,没有嵩山的峻极,没有黄山的奇特,处于中间地带的大别山是一座与东南西北各地大有区别的山,是一座大别于天下的山。所以它好像谈不上什么突出的特点。正是因为没有特点,才是它的特点。“没有特点的大别山”在他的笔下,呈现出了别样的面目。“轻风故园”四个字十分贴合他的山水意象。《犹是逢人说故乡》《悠悠山村》《记忆童年》《金风玉露》,在创作时画家以写意为主,工写兼具,笔墨间裹挟着一种急于表现的情感,此时他撇开了山水的具象之“物”,而沉浸于物象之外的自我表现。正如清代画家戴熙所言:“画当形为心役,不当心为形役。”在作品《金风玉露》中,拱形的桥、跳跃的河流,与地面构成一定角度的大树,背后衬托着峥嵘而上、高入天际的山峦,在这一切的动势中,却有一种静态的形成与之对比,三四座黑顶的房屋,两把小靠椅,还有水里的石块,整个画面动静呼应,达到一种视觉上的平衡。小桥则隐喻着藉此通向外部世界。庭院与树木旁的留白则给画面一个呼吸的出口,为大山开了一扇洞天,透出光亮与呼吸,而它的存在,如同栖息于母体的一个生命,又与山顶密布的云层、更广大的宇宙空间相衔接。从画中让人想到时间的静止和流动,想到周而复始的宇宙,内在气流的涌动引起读者对虚实、节奏、韵律的想像。观《淮源素秋》这幅作品,于沉静中泠泠然响起大山的律动,左上中是激越湍急的水流、轻盈的云雾,云水禅心,右侧中间的茅屋内于静谧中暗合了人的精神活动。虽名曰“素秋”,但毫无萧杀、凄冷之感,山峦、松木、云雾、溪流皆浑然一体,动静相映,实为气韵生动、山水传神之佳作。

或许信阳人喜欢喝的毛尖茶,为他的山水画注入了灵思妙想,往往从晨光熹微到日暮茶冷,一幅尽得山水气韵的佳作也就完成了。画家要寻找的图式、格局,不单是一种技法,读者看重的往往是画家如何在这种图式与格局上注入新的感受,那种像大别山的毛细血管一样的皴法,撑起浑厚而密实的山体。这种曲曲弯弯的解索皴同样用于画树木、小路,加深了画面节奏和韵律的表现力。对比他郁秀勃发的青年时代,他的中年也许更值得去细察玩味。就像一幅画,如果说青年是一幅积翠叠金、气象峥嵘的山水图,到了中年便更多使用减法,画面从密体山水转向展露故园风物的一景一面,往往涉笔成趣,轻松怡人,人文气息更加浓郁。2017年所画的《春意》《娇枫万木稠》《子規声里》《夹岸桃花锦浪生》(封二)和《古树池塘幽居地》(封三)则较与《轻风故园》在笔墨语言上又有所变化,多种皴法的结合,丰富了画面,轻快爽利,再加上恰到好处地施色,给人以心情的畅意与视觉上的愉悦。

与其他画家的山水画相比,他山水画里的象征性意义更加凸显。比如画作里那把反复出现在大别山人家庭院的“小椅子”,有时是一把,有时是一双,如《子规声里》《远去的山村》《金风玉露》等,从体积来讲虽是“万粟一粒”,但却成为一幅画中的“题眼”,如同一首诗中的“诗眼”,点明了画家的生命体验与精神指向,成为其艺术的一个标识,一个程式化的符号。

多年前,我写过一篇散文《过去的椅子》。大意是,过去就像一把椅子,坐在这把椅子上,过去光阴里发生过的事情都会朝你蜂拥而来,心里会弥散出雾霭般的惆怅。巧合的是,在他的画作中竟与“这把椅子”巧遇——一把貌似只有农家才有的“小椅子”反复出现在他的画里。他的画作与传统山水画拉开了距离,那些竹林抚琴、山中采薇、江边垂钓的传统题材倒不多见,而在桂行创的画中,则是有意识对正在逝去的乡村生活进行缅怀与惜惋。

那天,我在他家里见到了他画中“小椅子”的原形。画家说,这是在农人的家里讨来的。当他结束此地的写生后,对这把曾陪伴他的小椅有些不舍,临别时农村大哥便让他带走。普通的农家小靠椅,农家出身的人几乎都识得它的面目,两侧被磨得起了包浆,农人的日常伴随着它的影子,它分明是乡村的隐喻叙事。试想,在村头大树下,在农家小院里,在石磨旁,一个不起眼的物象,与一位说着乡村俚语的农人有关,与几十年发生在中国的乡村故事有关。时代的车轮轰隆而过,原生态的中国乡村在急剧变革中被碾压得粉碎,在城市里真皮沙发、红木家具华贵的气场中找不到它朴拙的身影。而与它有关的往事都存在于扶手上的包浆里。由此,可以看出他的山水画呈现出的不只是技法,而是人文情感、诗意表现及对文明的思考。在现实中,桂行创也具有多重身份,他不仅是画家,还是信阳作家群中的散文家,是一个具有人文情怀与抒情意味的山水诗人。

桂行创的“空椅”让我联想到倪云林的“空亭”,在意象上与之有着出奇地一致,都是画作的题眼,都有着“虚室生白”式的阐释,有着同样的审美和哲学意义。但从某些方面讲,它们的气息和语言是截然不同的。云林小亭是落寞空寂的,而桂行创的小椅点出了人间烟火,是祥和家园的存在与延续。

桂行创在创作时很注意作品的“松”“活”,他认为作画时要做到心情轻松,下笔轻松才不至于画面板滞,越画越活才是最佳状态,这样读者才能与画家产生审美共鸣。秉持着这样的创作态度,他的画作往往让人感觉洒脱畅意,极具表现力,且“虚实相生,于无画处皆成妙境(清代笪重光)。”在树与山交界处的留白,看上去亦云亦雪,神采韵味跃然纸上。处处留心皆学问,一次,著名画家李世南在餐桌上提到的“气息论”使他顿悟,“衡量一幅画好坏的标准,气息至关重要,一幅好的作品,必然有气息在流动,气息与气韵是相互关联的。韵由气生,同出一辙。在创作中,桂行创很注重气息的贯通,最恶“满纸黑浊气,笔不相生,黑不相贯,山水树石,村落野樵,或互不相干,上下脱节。”所以,从他的画中让人感觉得到一种处处跳荡的山水韵律。

他在博客中写道:自己不否认历史与哲学的指导意义,但对于绘画,他更强调“审美是第一性”的。他认为:艺术的本质是发现和创造。他更愿意通过深入生活,不断地写生,去大自然中捕捉那种动人心魄的令人悸动销魂的美。他信奉“当自然、艺术感受、主观”三点一线时才会射中靶心,即艺术作品。

为此,他疯狂爱上“写生”,一次次的画家“深扎”活动,给了他用笔墨去认识去把握各地不同山川面貌的机会,雁荡山、黄山、湘西、太行山,只有亲身经历过了,才知各有各的不同,因而各地画家在创作时表现手法各用各法,如“董源写江南山、米元晖写南席山,李唐写中州山”皆以自然为师。原来每一地的山水因气候、地理环境的差异,山体植被自有面目,只有进入视野才会明白古人为什么如此用笔墨,两相对照,写生的过程就是一个师造化、师前人的过程,也是技法形成、风格奠定的过程。

年轻时,桂行创有幸师从老一代著名画家罗铭,亲眼看过罗铭先生进行水墨写生,整个过程就是一个创作过程。外部的神奇造化通过罗铭先生的水墨幻化成为生动的艺术形象。荆浩的“搜妙创真”,宗炳的“墙上列图”都是游观山水、外师造化的结果。黄宾虹的老师说过:“不师造化,不得天地之录,便无画中之巧。”面对一座大山如同面对一幅活生生的水墨画,“师造化”是真实地认识、描摹,造化之奇为天然之妙,继而转化为“画中之巧”。因而他尊造化之师,每游山水,往辄忘归。令人惊讶的是,他已经积攒了三百幅写生稿。各地的采风活动正好促使他走遍南北的山山川川,手中的写生画稿也在一日日增厚。

在创作中,桂行创还擅长用传统笔墨表达现代事物。他到国外采风,用中国水墨去表现国外的风情风貌,且要让人一眼识出差异来,其中颇有难度。他画的马来西亚风情系列写生,热带植物的繁茂,色彩绮丽、明透,仿佛热带的阳光在画面上流动。还有在英国与自然融为一体的居住环境,让人想起英国文学中所描绘的庭院。

近些年,书画市场显得冷落萧条,“这未必不是件好事。”他思忖道,这样反而促使画家沉下心来,把注意力转移到艺术上。对于画家来说,利不是第一位的,重要的还是把画画好。作为画家还是要潜下心来,在笔墨上下功夫,过不了笔墨关,就会偏离中国画与艺术审美内核。

而他乐意这样行走,在山水乡野间漫游,将自己融入云雾岚烟中,像观望一幅幅变化的图画。一座山有一座山的性情,山性就是在慢慢地观望中体悟的,就是在一次次的接触中感受到的。写生是他的常态。他喜欢到乡下去,逃离城市,带着写生的工具,与几位朋友暂时撤离这座让人郁闷的城。而让他困惑的是,现在的农村也不再是从前的农村了。山村到处是舍弃的屋舍,推开一扇门——或许门本身就是敞开的,院子里长满了荒草,苔藓无处不在,爬上了台阶、窗台,还有密密的蛛网,可以猜度到,主人急急忙忙弃去了农耕生活,到城里寻找新的发展了。

他拿出一只模样粗陋的小酒壶给我看,那是他一次下乡时,在一个无人的庭院里发现的,这只小酒壶是乡下的手工,以前主人在饭桌上经常用的物件,或许喝着自家酿成的酒,劳作回来,小酌两杯,让思绪借着醉意暂时迷离一会儿。“有的房屋因无人居住,已经坍塌,寂静祥和的山村正在离我们远去!”即使保留下来的村庄,搞一些服务的店面,统一用那些貌似现代的建筑材料,看上去与自然景观极不和谐,反而有一种不甚高明的取悦游人的味道,之前的原生态被拙劣的商业气息“取缔”了。

而他要寻找的是在自然中萌生的事物,饱含淳厚朴质的山水草木气息。像日本的一首名曲《故乡的原风景》,空灵的音乐唤醒人们对故乡自然风景的记忆。画家的画笔也是这样,试图用图像来诉说内心流淌的诗意。虽然他频频到偏远的山区、乡村去写生,但他依旧心系大别山,对大别山的情愫不可同日而语,“除却巫山不是云”,到豫北的山里待两天就想回来了,不习惯周围到处都是石头,大别山不是这样的,气候温和,空气温润,山和植被完全是另一种形态,画家早已适应了这里的气候,对这里的沟沟汊汊熟悉之极。戊戌秋,他以“老家的面庞”为题,画了一系列老家豫南信陽有着百年历史的古门楼,黑瓦灰墙,一个个面目斑驳陈旧,那种岁月的肌理嵌进了作者的乡愁。家乡大别山就像摇篮一样,仿佛他并未走远,母亲的气息总伴随着他,使他难以忘怀。

美术界的许多艺术家,皆能画能文,桂行创在青年画家中是为数不多的“文人画家”,既能水墨丹青,又能下笔成文,脑子中不仅有图像语言,心里还有涓涓文心,是实质意义上的“文人画家”。常常在画画之余,另题一幅较长的“题跋”,其实就是该幅作品的创作感悟。这些小文来自真情实感,生动感性,可借鉴性强,理论实践像杂糅,很耐读,博客上常有好文被转载。

到苏州去,他会去寻找《浮生六记》作者沈复的故居,一个男子的内心,生长着如此纤细风雅的图景,寻迹吊古,心中藏着一个怎样世俗生活的梦境呢?细读其画作《野水千年在》,遍披月华的渡口、树木、小舟,深幽诡谲,仿佛就是《浮生六记》其中的一个细节,芸娘与沈复在沧浪亭夜里酌饮时,似乎凭栏观望过这样的月色,那一半幽黑一半发亮的树梢,那晃动着月光的涟漪,如同他们那晚相倚所望到的情景。“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”或许身置苏州,他忽然变为另一个沈三白。伊人已去,此梦何追?又想起那把入画的“小椅”,使他如此迷恋往昔,凡现代知识分子都患有一种不可治愈的“怀乡病”,一种不可遏制的黍离之悲……

一个人的精神气质是怎样的,与他之前所生活的地方,那个地方所烙下的印迹或许相关,特有的地貌会孕育出不同的人文文化。生于大别山的他,自有别于北方派山水之雄拔、南方山水画派之精雅。“文墨之彬彬,足以舒吾愁兮。”柳宗元说的是自己,与画家桂行创也关联乎?