元治理视阈下我国慈善组织公信力建设研究

王成 赵东霞

摘 要: 公信力是慈善组织的根本所在,公信力的削弱意味着慈善组织可持续发展面临困境。《慈善法》有力的回应了慈善组织公信力缺失的问题,为慈善组织的持续健康发展提供了法治动力。《慈善法》是慈善立法实践与元治理理论的自发契合,元治理理论视角下认为《慈善法》实现了诸多制度革新,根本在于政府有机协调科层、网络和市场治理模式,实现三者在慈善领域的协同共振。 《慈善法》的跟进措施重点在于深化“慈善支持”,优化对社会组织的压力机制,以及进一步推动市场机制进入慈善领域。

关键词:慈善组织; 《慈善法》;公信力;元治理;政府

中图分类号:D669;C939 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2019)-04-0054-07

2008年汶川地震引致了国内慈善社会捐赠的飞跃式增长(当年社会捐赠额首次突破千亿),近十年来中国的慈善意识明显增强,慈善行为日益增多。然而,当前 “慈善事业”的发展依然隐含各种不确定性,其可持续发展无法得到充分保障,如民间慈善组织良莠不齐,而官方慈善又存在活力不足、信息公开机制不健全等问题。与此同时,尚不完善的慈善体系又遭受诸多丑闻的不断冲击。如2015年广西百色民间慈善助学事件中主要负责人王进不仅截留善款,还向女学生提出要得到善款先得陪睡的要求[1]。慈善丑闻严重影响到公众对慈善组织的信任度,导致其公信力受到削弱。

慈善公信力的严峻现实呼唤相关公共领域的供给改革,在法治的框架内对慈善事业进行规范得到社会共识。2016年第十二届全国人大四次会议审议通过了《慈善法》。《慈善法》作为规范我国慈善事业的第一部基础性综合法律,其出台标志着中国的慈善事业进入一个全面法治的时代。然而,慈善组织的公信力并非一次法律的出台就可以实现全面提升,更需要后续建立在反思基础上的渐进性和适应性调整。因此,通过借鉴国外兴起的元治理理论,运用一种战略性和理论性思维,深入问题内部进行关联性勘探,为重塑我国慈善组织的公信力提供一些有益的启示。

一、元治理的理论内涵及应用于慈善领域的必要性

(一)元治理的理论内涵

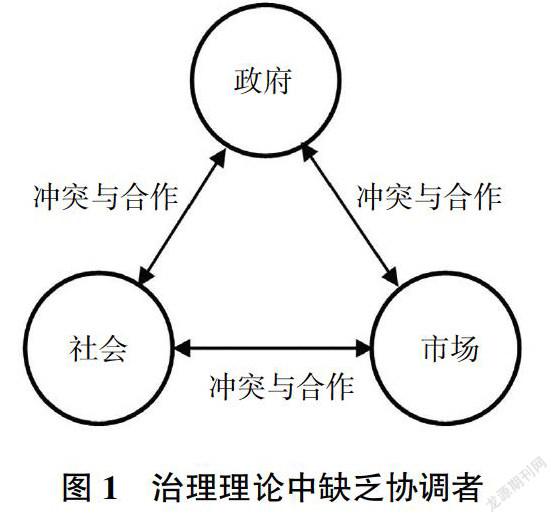

治理理论兴起于20世纪80年代,其目的在于对政府失灵和市场失灵的回应和替代, “治理强调人际间、组织间、力量间、机制间的谈判与反思,而谈判与反思意味着参与力量的多元化和分散化。”[2]治理理论强调社会管理力量的多元,期待政府在对社会的放权中使得政府、社会和市场三种治理模式平等共处(见图1),对于公共管理理论的整合与革新具有重要的理论意义和实践价值。

但是,也有学者对治理理论提出质疑,认为治理理论并非万能。如王诗宗(2008)提出了一些治理理论的内在矛盾,指出治理理论中像“社会力量有解决政策问题的能力”的假定是可疑的[3]。福山(2007)加明确地谈到“在过去几年中,世界政治的主流是抨击‘大政府’,力图把国家部门的事务交给自由市场或者公民社会[4]。但特别在发展中国家,政府软弱、无能或者无政府状态,却是严重的祸根。”于水(2014)强调多中心治理的制度安排弱化了政府治理的权威性和责任性,社会缺乏整合利益和协调目标的力量,社会治理面临失败的风险[5]。

西方学者对该理论进行了修正,比较有代表性的有斯托克、库伊曼、罗西瑙,他们均强调治理理论并非排斥政府的参与,而最具影响力的是英国学者鲍勃·杰索普提出的元治理理论[6]。他将元治理理论表述为: “治理条件的组合,以及涉及市场、层级、网络的明智混合以得出可能的最好结果”[7]。也就是说,元治理理论的目的在于找到具有充分责任和权威的主体来协调三种治理模式,在市场、层级和网络三种治理模式中寻求一个治理的起点和轴心,从而在关键时刻平衡三种治理模式使其最大限度地避免治理失灵。这便很好地回应了治理理论的内在矛盾,因为治理主体在协商公共事务时难免会因各自的立场或利益出现冲突,平等主体间的合作往往成为无休止的议题周旋。而荷兰学者路易斯·慕利门在杰索普的基础上发展为两层含义的元治理:一阶元治理,通过应用其他两种治理类型的元素以支持特定的治理类型,但并不会受到另外两种治理类型的破坏性干扰;二阶元治理,协同三种治理模式,而不偏好于某一种治理模式。慕利门的元治理策略在于:合并类型;根据形势需要切换模式类型;保持治理模式混合的成功[8]。

那么元治理的主体应该由谁承担呢?杰索普认为其理应由政府来承担,因为与其他治理主体相比,政府具有相对垄断性质的组织与信息资源,可以在必要的时刻协调各治理主体之间的冲突,理顺各方关系[9]。(见图2)将国家(政府)重新请到治理中心,并非坚持机械的“国家中心论”,而是使之作为“同辈中的长者”更好地平衡复杂的治理体系。在元治理理论中,国家应当发挥如下作用:(1)在治理体系中扮演主導者的角色;(2)与其他社会力量平等沟通和积极合作,共同达成社会善治的目标;(3)促使以往垄断的信息情报更加公开和透明化,以形成共同的认知期望;(4)对较弱势力或系统进行支持从而重新平衡权力差异;(5)平衡各方利益,避免因利益冲突而危及业已构建起来的协作网络;(6)承担治理失败的政治责任[7]。

(二)元治理理论应用于慈善组织公信力建设分析的必要性

《慈善法》规定,慈善组织是指依法成立、符合本法规定,以面向社会开展慈善活动为宗旨的非营利性组织。慈善组织有基金会、社会团体和服务机构等组织形式。

慈善组织参与社会治理,是对治理理论的具体实践,是对政府在部分公共服务供给领域失灵的回应与补充。但治理理论强调“多中心共同管理”的意蕴与慈善领域的中国语境并不十分契合,近些年民间慈善组织屡屡曝出的慈善丑闻便是“佐证”。西方治理理论根植于公民社会,且存在否定政府角色的隐含假定[10]34-46。其与中国的传统文化、社会心理和现代体制是不完全匹配的,简单的移植只会产生不良的排斥反应。

郑杭生教授认为在中国引入治理理论,需要协调社会主导的“善治”与国家主导的“善政”之间的关系[10]34-46。而元治理理论则很好地提出了一个协调二者关系的理论视角,元治理理论在正视结构性因素的前提下,开拓了协调政府、社会与市场三者之间的弹性,更适合于当前的中国治理语境。国内慈善组织公信力水平低,信息公开程度不足,资源垄断现象丛生,如果将慈善组织与政府能量级视为完全一致,则慈善组织建设改革缺乏重要推动与协调力量。慈善组织公信力的提升势必根植于政慈关系的改良,但当前政府与慈善组织之间的关系也存在诸多问题,根本在于政府没有很好地扮演元治理的角色。我国慈善组织公信力建设的良性发展,只有在政府扮演元治理的角色下方能顺利实现。

二、元治理视阈下我国慈善组织公信力低的成因分析①

所谓公信力,是指一个组织获得社会公众信任的能力和程度[11]。公信力作为一种“无形资产”,是公众对特定组织进行价值判断的重要指标。当前公众之所以对各种慈善组织进行捐赠,其主要原因在于捐赠者信任慈善组织能够做到善款善用。吉登斯将公信力分为对人的信任和对系统的信任,对前者的信任主要基于对他人道德品质的信赖,对后者的信任不在于系统本身而在于系统的有效运转网[12]。因此,慈善组织的实际运作效果低于公众预期时,其公信力水平便会受到质疑。而一旦慈善组织的公信力缺失,即意味着获得公众信任的能力和程度不足,此时其慈善活动则面临着丧失根基的危机。基于《慈善法》出台前的事实,我国慈善组织公信力低的成因在于以下三方面:

(一)政府:越位与缺位并存

1. 政府的越位

新中国成立以来,对慈善组织的理解先后从“帝国主义与国民党反动派欺骗人民的工具”转变到了“体现社会主义精神文明”。这背后表现出那段时期政府与社会组织之间的对抗,政府担心社会组织的大量出现会导致其权威的削弱[13]。20世纪90年代,随着吉林省慈善会和中华慈善总会的成立,我国政府开始承认慈善组织的合法性定位,这意味着以慈善组织为代表的社会组织开始在新中国成立后有所作为。

然而,与西方慈善组织拥有较强的独立性不同,直到目前我国政府对慈善组织的控制力度依然较强。转型期我国公民社会尚未完全成熟,民间力量正进一步成长,政府的确应为慈善组织积极输入支持性资源保障。但现实状况是,政府在慈善领域的干预过度导致慈善组织的成长空间不断被压缩,具体表现在:

首先,在准入机制上,《社会团体登记管理条例》规定: “申请成立社会团体,应当经其业务主管单位审查同意,由发起人向登记管理机关申请筹备”。规定中的业务主管单位多为政府的各种职能部门,也就是说,慈善组织要与某政府部门形成挂靠关系方能顺理成章的出现。这一双重管理体制从某种程度上使慈善组织被“吸纳”为政府组织,从而演变为政府部门的“延伸”,一定程度削弱了其独立性。其次,我国政府通过人事任免制度实现对慈善组织的安排,将慈善组织的主要负责人队伍中嵌入党政领导干部[14]。这样安排虽然有利于发挥党政对于慈善组织的带动作用,但也易使慈善组织的自主性受到影响,致使慈善组织的活动或是更多被动依赖于政府意志与政府资源,或是各项活动都囿于政府的过度干涉而难以大展拳脚——如何发挥此安排的正向作用而规避“副作用”是一大课题。

2. 政府的缺位

慈善领域中政府不仅存在越位表现,也在应该介入之处没有很好地承担起自身的责任。在立法方面,《慈善法》之前仅出台了《社会团体登记管理条例》 《民办非企业单位登记管理暂行条例》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规,缺乏指导性更为全面的专门法律,同时在具体操作细则上也没有微观层面的指导和约束。其次,政府监管体系效率低下。虽然我国慈善监督主体有登记管理机关、业务主管单位、财政部门、审计部门等,但在实际运行中却存在各机关职能职责重叠,缺乏有机统一和协同互补,面对同一问题时常常出现相互推诿。这种管理的无序多头性自然增加了各部门之间的协调成本,看似完善的监管体系实则存在较多的监控真空地带。再次,由于政慈关系不明,政府与慈善组织融为一体,政府过去往往忽视对慈善组织信息披露的要求,我国慈善组织常年在组织建设、业务运行、資金筹集、项目开展等方面都没有养成透明公开的运作习惯,捐赠人的知情权和监督权客观上没有得到尊重。最后,相应的慈善失信惩罚制度尚未有效建立,我国慈善组织尤其是官方慈善组织,当出现事实性失信行为时,首先寻求政府的庇护来免于承担相应的处罚。

(二)慈善组织:社会网络治理的失灵

网络治理并非万能,同其他治理方式一样,网络治理也有其特有的弱点(Meyer and Beltes 2004),如:网络结构并不稳定,在正式结构与瓦解之间经常表现出一种摇摆的状态;在效率方面有时也不及科层和市场[15]。此外,网络暗含专制的因素。网络中处于枢纽位置的人总比其他人容易获得更多的链接数量,其权威性随之提升,权威的无抑制性膨胀将导致某种特权的出现,进而对公民的民主参与进行排挤,形成变相的“专制” (Thompson 2004),从而导致“信用滥用”[16]。我国社会组织在慈善领域的表现在很大程度上印证了上述学者的观点。

其一,慈善组织主动依附问题严重。在既定的政治体制下,部分慈善组织忽视通过灵活的运作机制进行开源,而是为了便捷性获取资源,不惜进一步牺牲自身独立性,与政府组机构“靠拢”以获得更多的公共资源和免税资格。这种主动性依附的结果便是慈善组织逐渐演变为政府的“正式结构”。其二,部分慈善组织私利化。慈善组织的根本目的在于促进公共利益,但在现阶段我国部分慈善组织的主要负责人则常出现善款私用和非法挪用的情况,早在几年前,曾被美国报刊评为“中国慈善家”的“武汉好妈妈”胡曼莉最终被曝光挪用善款私购豪宅。无独有偶,在浓重的行政外衣下官办慈善更易出现寻租腐败,如2011年前南京慈善总会副会长被逮捕时,其利用慈善的幌子吸纳赃款高达5 000多万元。其三,慈善组织承诺性缺失,信息透明度低。《2014年度中国慈善透明度报告》显示,我国慈善组织透明度得分为44.10分,虽然在整体提升,但分值依然有所偏低。其四,慈善组织专业度缺失,绩效水平低。当前我国慈善组织尤其是民间慈善组织普遍存在的问题是工作人员专业知识和业务能力欠缺,仅凭“一腔热情”组织慈善活动。专业度低导致慈善组织绩效水平难以提升,很多绩效水平接近冰点的慈善组织依然承担着提供公共福利的使命,这不免是一种对比鲜明的矛盾写照。

(三)市场机制:激活困境

多年来,政府在慈善领域的越位之举使得市场机制这只“无形的手”难以在其间发挥作用。政府对慈善领域竞争机制的否定致使慈善领域缺乏应有的活力。《社会团体登记管理条例》规定:在同一行政区域内已有业务范围相同或相近的慈善组织,对再次申请的登记管理机关可以不予批准。这样规定的目的可能是为了节省政府监管数量庞大的慈善组织的行政成本,但却造成了垄断,丧失了竞争性。此外,在我国的相关免税规定中,企业或个人通过21家全国性非营利机构进行捐赠时,在计算缴纳企业所得税和个人所得税时可以全部免除,但其他慈善组织不享受这一减免待遇②。这一规定进一步强化了政府对慈善组织的管控,以及竞争性丧失,造成民间慈善组织的成长空间被制度性地递进式排空。非竞争机制下出现慈善组织的垄断状态,相伴随的是运行效率低下、服务供给质量低劣。而公众无法对其进行选择,无论其慈善产品供给质量如何只能被动接受,势必严重影响公众的捐赠力度,慈善组织的社会公信力水平在此政策生态下难以实现质的提升。

慈善涉及公共利益,在国内传统共识中慈善组织的运作方式应与市场机制格格不入。人们过去普遍认为,只要在慈善领域谈及市场,则其公共性和公益性势必受损。加之政府有吸纳民间慈善组织和民间慈善组织主动寻求依附的情况,慈善组织的日常运作更多地体现为对科层制的复制,一并复制的自然包括其弊端:过分刚性和保守主义[17]。市场机制所追求的效率、效益和效能很长一段时间内并不能充分体现于国内慈善组织的行为中。

在元治理视阈下,慈善領域中网络模式(社会组织)和市场机制的失灵与政府的失灵并不是截然分开,而是紧密相连、协同共振的。慈善组织的多种“失灵”,诚然与自身公益精神与建设水平密切相关,但与政府搭建的外在制度也是密不可分的。政府的越位和缺位很大程度上导致社会组织在承担慈善供给时出现诸如依附性重、私利化强、透明性小、专业度低的弊病。而市场机制在慈善领域中被束缚手脚,很大程度在于政府相关领域的不科学作为。换言之,则是政府没有有效承担起元治理角色,在慈善领域中没有协调好三者之间的关系,整个治理系统的功能发挥大打折扣。

政府在慈善领域对元治理角色的承担应充分体现其主导者的角色,既不能将慈善供给完全交由社会网络和市场机制,又要通过主导沟通机制、制度搭建和系统优化促成更为公开透明的慈善供给体制和网络的形成,需要平衡各方利益,权衡主体差异,有机融合,促成“有机协作”。同样重要的是,政府面对特定阶段慈善供给领域的失利,应积极承担责任,实现从被动应对到主动治理的角色转变。

三、元治理视阈下对《慈善法》相关制度革新的考察

《慈善法》对于落实慈善组织的改革措施,优化其成长结构,进一步撬动慈善组织在公共供给领域的能量发挥,产生了重要作用。《慈善法》优化慈善领域内各主体的关系,提升慈善组织效率与效益的各项举措,其最终着眼点均在于增强慈善组织的公信力水平。公信力是慈善组织的“灵魂”,是慈善组织生存、发展与发挥社会效益的根基。元治理理论强调,在提升慈善组织公信力时,需要政府转变自身定位,从“长者”转变为“同辈中的长者”,积极扮演元治理者的角色,对慈善组织既放又管,同时在贯穿科层、网络以及市场的有机结合中始终发挥自身的积极作用,而《慈善法》的立法精神和具体规定却与元治理理论“不谋而合”。

政府理性放松对慈善组织的管制,突显出后者主体地位。长期以来慈善受到政府的双重管制,虽然2013年十二届全国人大在政府改革方案中明确四类社会组织直接登记,但是这一合理方案一直未能真正落地。《慈善法》的出台为慈善组织突破双重管制提供了法律依据, “设立慈善组织,应当向县级以上人民政府民政部门申请登记”,只要符合慈善组织的7个条件,基金会、社会团体和社会服务组织都可以经由所在地的民政部门直接登记。此外,一改过去基本由官办组织拥有公募权的现状,规定慈善组织只要依法登记满二年,就可以向其登记的民政部门申请公开募捐资格。这些改革举措体现了政府对慈善组织态度的极大转变,从过去的以“较为防范”向现在的“信任合作”发展,更是将慈善事业的主体权回归到了社会组织。对于慈善组织来说,门槛降低意味着更多拥有强烈志愿的新生力量可以较为顺利地进入慈善领域,慈善组织“充分竞争”,慈善组织的公信力建设进入良性循环发展。

政府优化网络组织的制约,在放开的同时又加强了科学的压力机制。政府对慈善组织的放权,并非意味着可以任由其发展,因为网络治理本身也容易失效,政府必须要承担治理失败的政治责任。西方发达国家大多建立了比较完备的慈善组织信息公开制度,如美国2000年颁布的一项税务法要求,包括慈善机构的在内的一切社会组织,每年都须向国家税务局上报详细年度财务报表。借鉴国外的先进经验, 《慈善法》在第十章和第十一章,强调了对慈善组织的监督管理以及慈善组织应当承担的法律责任。《慈善法》指出,信息公开是慈善组织的法律义务,而政府则要对其财务报表进行严格审计,更提出了要借助第三方评估机构的力量对慈善组织进行监管。治理理论强调多中心,而元治理理论则强调政府在必要时可以开启、关闭或转换某种建制的功能,政府在对慈善组织的监管方面理应是无缝隙的,不允许慈善组织“讨价还价”,实现对慈善组织公信力的外部增压。

政府发挥了主导者的资源优势,为慈善组织提供多种支持。《慈善法》专列“促进措施”一章,在慈善组织的支持方面亮点颇多。首先是多种形式的税收优惠,如捐赠额的税收优惠、慈善组织财产投资保值增值所得收入的税收优惠和来自国外捐赠的税收优惠等等;其次,各种行政性支持也被纳入法律中,如政府会为开展济贫救困活动的慈善组织划拨土地,捐赠人向慈善组织捐赠实物、有价证券、股权和知识产权的,免征权利转让的相关行政事业性费用,也提出在政府购买慈善组织服务中对慈善组织进行支持。国内慈善组织发展历史短,资金、技术、人才和基础设备方面都较为薄弱。因此,政府在发动组织慈善组织提供公共服务时,应该明确支持是鼓励的前提,而《慈善法》则充分地体现了政府在这一方面的深刻认识。获得充分支持的慈善组织将有更强的实力参与慈善供给,因不断获得的社会认可而实现公信力的持续提升。

国家(政府)制度促使慈善领域实现了网络与市场的融合。《慈善法》专列“慈善信托”,将市场和金融运作机制引入慈善领域。曾经有观点认为,慈善供给属于公共物品的供给,引入市场机制会造成对公共利益的损害。而政府作为元治理者,承担着“最后一着”的职责,搭建起法治和监管的平台,对市场机制在慈善领域的功能发挥起到了良性的协调作用。《慈善法》规定:慈善信托受托人在规定期限内将相关文件向受托人所在地县级以上人民政府民政部门备案即可设立慈善信托,从而打破了困扰多年的公益信托审批问题,为激活这类资源进入公益服务开辟了通道。慈善信托将会激活巨大的闲置财产,为公共领域的慈善供给提供充足的资金保障。

四、 《慈善法》时代元治理理论对后续跟进的启示

“慈善”作为一种公共物品具有较强的公共性,其供给效率和水平与社会整体福利水平密切相关。而现阶段我国公民社会尚未完全成熟,照搬西方模式,单纯依靠社会网络治理或者引入市场治理都会产生畸变,需要政府“巧妙”地介入慈善供给领域。《慈善法》的相关规定正是体现了元治理理论所强调的政府进行制度供给和资源安排,协调社会网络治理与市场治理在慈善领域的合理互补,以达到三种治理模式的相辅相成。但是《慈善法》的实施依然面临一些后续问题,需要在以下方面进一步厘清和加强。

(一)深化“慈善支持”,不断推进支持系统的建设

元治理理论提倡政府在治理体系中应扮演主导者角色,与其他社会力量平等沟通、积极合作,共同达成社会善治的目标。首先, 《慈善法》使得双重管理体制成为过往时代的符号,但需要注意的是,是否在慈善支持領域会出现新的或隐或现的限制符号。譬如, 《慈善法》规定任何慈善组织在依法成立两年后均可以申请公开募捐资格,但是审批权依然在民政部门手中,其在行使行政裁量权时会如何对待各种各样的民间慈善组织依然是一个问题。其次,针对当前社会组织的自我成长尚未成熟,需要政府支持其建设发展,但同时要避免政府对民间慈善组织出现权力渗透,尤其是在将政府人员嵌入慈善组织时要慎重考虑。再次, 《慈善法》只明确了税收支出的财政支持方式,但基于现阶段国内民间慈善组织实力较为弱势的情况,可考虑进行适度的财政转移支付。对民间慈善组织所进行的财政支持应该具有甄别性,要为潜力型慈善组织提供基本的资金保障,而不能不顾及慈善组织的运作质量便进行盲目支持。一方面扩大接受善款的慈善组织的范围,使更多的慈善组织有条件申请拨款,另一方面也应当对给出的拨款采取一定的监管措施,从而提高善款的利用效率。最后,现阶段政府鼓励大型慈善组织发挥自身的资源、技术和人力优势,在小型民间慈善组织发展初期派出“帮扶小队”深入基层民间慈善进行技术指导和培训,从而加强慈善组织的专业性。

(二)优化对网络组织的“压力”机制,避免监管流于形式

《慈善法》中对慈善组织的监管只做了一些定性的描述,而政府监管作为一项复杂的工程需要更多细节设计。第一,准入机制进一步放松的同时将监管的方向着重置于对慈善组织的过程监管,采用“关键事件法(KPI)”对慈善组织的各种项目进行全面性但富有重点选择的监控,以深入挖掘慈善组织运作中募捐活动、资金流向和项目实施等存在的问题。第二,平衡各方利益,避免因利益冲突而危及业已构建起来的协作网络。这需要协调我国政府慈善监管主体之间的关系,使各部门能够从各自为政、相互推诿的状态转变为协同促进、合作发力,通过真正意义上的联合行动对慈善组织进行严密、无缝的监管。第三,监管机构的设置可以效仿西方“慈善委员会”,虽然从组织属性上属于政府部门,但不隶属于特定的行政部门而具备一定的“去行政化”,更有利于监管主体真正从维护公共利益的角度出发,实现对慈善组织的严格约束。最后,建立制度化的慈善信息公开机制,信息披露机制要多视角,可通过每年安排诸如筹款回扣率、财务危机等负面排行榜对慈善组织形成压力机制;要实现全过程披露,包括组织人事变更的流程和资金流向等过程的重要环节应当告知公众。

(三)进一步推动市场机制进入慈善领域,提升慈善活力

《慈善法》虽然废除了对慈善组织的双重管理体制,但是对于《社会团体登记管理条例》中一地一会的模式是否存续却并未明确提及。未来应逐步打破“一地一会”的社会组织进入管控机制,允许多个慈善组织参与同种慈善物品的供给,对较弱势力或系统进行支持从而重新平衡权力差异,形成慈善领域充分竞争的活泼局面。竞争机制的形成是对以往垄断性获取捐赠收入的摒弃,其最终结果将提升慈善组织的能力和公信力。竞争机制会自然产生出退出机制,服务意识差、能力低的慈善组织将被“慈善市场”涤除。《慈善法》提出要建立慈善表彰制度,这一表彰制度的实施应避免流于形式,慈善组织所获得的表彰如无社会影响力和认可度低,则削弱其应有的价值。可考虑与社会第三方评估机构合作,识别出绩效能力高的慈善组织并授予其“捐助徽章”,获得徽章的慈善组织更易受公众信赖和得到捐款[18]。

除全面建立慈善信托机制外,政府要鼓励慈善组织适当企业化运作,社会网络治理融入市场因子。慈善组织只有加强自身建设,才能强力应对市场竞争中的其他对手。在这一过程中,慈善组织应当学习企业化管理模式,对组织部门进行重组,实现组织结构的扁平高效化。财务管理方面重视对项目的绩效评估和“效益——成本控制”;人力管理要更加注重对员工的激励和培训,全面提升慈善组织人员的专业能力。在具体项目运营过程中,应当通过细分市场、目标定位和推广宣传等一系列方式促成慈善组织的品牌建设,营造属于自身组织的品牌文化。

五、结论

在国内慈善供给领域,治理理论存在有效性不足难题,单一的政府、市场或是社会组织均会面临“失灵”的风险。杰索普所提出的元治理理论可以为国内慈善组织的发展提供良好的理论指导,而《慈善法》的立法实践也与该理论自发契合。在元治理理论下发掘《慈善法》的成功创新之处在于政府被赋予了元治理的角色,在增强政府、社会和市场各自能量的同时,更为灵活地突显出政府为“同辈中的长者”,在资源支持、激励引导、监管保障、平台搭建和机制融合方面发挥“关键一着”的重要作用。但慈善组织公信力水平的提升远非一次立法或一部法律可以彻底解决,元治理理论认为未来的跟进措施需要多管齐下,慈善组织的支持系统和压力系统需科学增能,同时促进市场机制在慈善领域发挥更强大的正向作用。

注释:

①《慈善法》颁布已逾三年,但短短三年,从制度构建到制度生根,再到形成一种制度文化,三年时间是远远不够的。明确了《慈善法》颁布前慈善领域的薄弱环节,或可深入明白《慈善法》的治理对象。回溯变迁路径,方能在法治框架内不断有的放矢,推动《慈善法》及相關法律法规不断完善,发挥出强效的慈善治理效用。

②《慈善法》第80条规定, “自然人、法人和其他组织捐赠财产用于慈善活动的,依法享受税收优惠”。这一规定是我国针对慈善组织相关免税规定的一大进步。但问题在于,在后续的法律解释和行政裁量权的运用中,是否会对不同的慈善组织(尤其以官办、民间二分来看)采取不同规格的标准呢?

[参考文献]

[1] 谢洋. “助学达人”王杰的魔鬼真容[N]. 中国青年报,2015-08-27(05).

[2] 丁冬汉. 从 “元治理” 理论视角构建服务型政府[J]. 海南大学学报(人文社会科学版),2010,28(5): 18-24.

[3] 王诗宗. 治理理论的内在矛盾及其出路[J]. 哲学研究,2008(02):83-89.

[4] 弗朗西斯·福山. 国家建构:21世纪的国家治理与世界秩序[M]. 北京:中国社会科学出版社,2007:1.

[5] 于水. 元治理视阈下政府治道逻辑与治理能力提升[J]. 江西社会科学,2014(04):139-145.

[6] 郁建兴. 治理与国家建构的张力[J]. 马克思主义与现实,2008(01):87-93.

[7] Jessop Bob. Governance and Metagovernance: On Reflexivity,Requisite Variety,and Requisite Irony[C]. Governance,as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press,2003:142-172.

[8] Meuleman Louis. Metagoverning Governance Styles-Broadening the Public manager′s Action Perspective[A]. Jacob Torfing,Peter Triantafillou. Interactive policy making,metagovernance and democracy [C]. Colehester: ECPR Press,2011.

[9] 冯道军. “元治理”理论视角下国企改革的政府角色重塑[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版),2014,35(3): 118-122.

[10] 郑杭生,邵占鹏. 治理理论的适用性、本土化与国际化[J]. 社会学评论,2015,3(2): 34-46.

[11] 高志宏. 论慈善组织的公益性及其重塑[J]. 求是学刊,2012,39(5): 79-84.

[12] 董才生. 论吉登斯的信任理论[J]. 学习与探索,2010(05):64-67.

[13] 陈成文. 慈善:政府与民间的责任边界[J]. 湖南社会科学,2013(01):37-41.

[14] 孙发锋. 我国慈善组织行政化的根源、危害及对策[J]. 理论月刊,2013(12):118-121.

[15] Worfgang Meyer,Katrin Baltes. Governance for Industrial Transformation[M]. Berlin: Environmental Policy Research Center,2004:31-51.

[16] van der Veer J. Public management and the metagovernance of hierarchies,networks and markets. The feasibility of designing and managing governance style combinations[J]. Acta Politica,2009,44(4): 463-466.

[17] 彼德·布劳,马歇尔·梅耶. 现代社会中的科层制[M]. 马戎等,译. 上海: 学林出版社,2001:140-155.

[18] 张冉. 国外慈善组织声誉建设成功实践探析:基于政府实施的视角[J]. 兰州学刊,2014(12):145-152.