清代“国家意识”在贵州苗疆地方社会的实践

姜明 石君勇 王健

摘 要:清王朝在“改土歸流”初期致力于地方秩序的重建,重建的背后隐含着“正统”意识形态作为秩序构建的标准。礼仪是“教化”的重要途径,帝国希望借助建立神祠来作为礼仪植入地方进行教化的工具,使民“服教畏神”,作为维持社会秩序的重要手段。但是在礼仪实践过程中,因地方文化的影响,而与国家礼法产生了冲突。通过对“改土归流”初期的“秩序建构”到国家礼仪在地方社会的实践过程的分析,对国家制度与地方社会之间的互动进行粗略勾勒。

关键词:国家礼仪;教化;文化实践;土地信仰

中图分类号:C956

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2019)06-0147-07

The Practice of “National Consciousness” in Qing Dynasty in the Local

Society of Miaojiang in Guizhou: a Case Study on Qingshuijiang Area

JIANG Ming, SHI Junyong, WANG Jian

(School of Ethnological Study, Kaili University, Kaili, Guizhou, 556011, China)

Abstract:

In Qing dynasty, at the beginning of “The bureaucratization of native officers”, efforts were made to the reconstruction of the local social order which implied the idea that the ideology of “orthodoxy”was the standard of order building. Etiquette was an important way of “enlightenment”. The empire hoped to use the establishment of shrines as a tool of enlightenment to implant it into the local society, making the people “obey enlightenment and fear the gods”, and turn the etiquette system into an important means to maintain social order. However, in the practice of the etiquette system, due to the influence of culture, there was a conflict with the imperial etiquette system. Through the analysis of the process from “order construction”in the early stage of “the bureaucratization of native officers”to the local social practice of the state etiquette system and, this paper roughly outlines the interaction between state system and local society.

Key words:

etiquette system;enlightenment; cultural practice; local belief

一、“夷夏观”与地方秩序的建立:以两份《尹继善折》为中心

帝国在进行“移民”式的“文化移植”或对当地世居民族进行“教化”时,文化上的冲突影响到了地方社会原有的社会秩序,国家对地方文化的“改造”与“认同”使地方社会群体之间的关系变得更加复杂。[1]档案中留存的两份奏折——《古州苗案·尹继善折》记载了黎平府所辖的岩洞寨由宗教仪式引起的“非法聚众”事件,讲述了事件在雍正十二年(1734)到雍正十四年(1736)前后的演变过程,里面隐含着国家和地方之间在文化层面上的冲突以及地方秩序的急剧变化,为分析之便,特引其全文如下:

尹继善折一

臣尹继善谨奏,为奏明事:

窃贵州黎平府所属岩峝一寨系久经向化熟苗,臣于三月十日行至安顺道中,忽接古州镇总兵官韩勋报称,岩峝寨有一疯苗银华自称苗王,能降祸福,传播远近,各寨纷纷聚集焚香求见,以致黎平府城一带居民惊惶等语。臣以奸苗捏造妖言,煽惑彝众,显有为匪不法情事,并非疯癫形径。彝人素信鬼神,即如普思逆贼其始亦假神仙为名,号召愚苗,遂致结党猖獗,不可不亟行消灭,随饬令该镇拨兵弹压,遍谕各寨毋得听信邪言,一面严拿银华并为首党恶棍徒,如敢抗拒即行擒剿。兹据黎平府知府滕文炯具禀:已将银华等拘获究询。因寨内有穷苗贾江、老溜等贫而无赖,商同疯癫老苗银华,捏造山内有一苗王,惟银华得见,假作神鬼附身之态,口称宰猪祭奉可以免祸,将此妖言传播各寨,苗人遂多信从,有以猪来祭者即宰割分食,现在已经拿获,地方宁贴等语。

臣思苗人野性,似此妖言惑众,难免勾结为匪,若不杜渐防微,势必聚众生事,今该犯拿获,已饬令严加审讯,务得实情,从重究拟。其被惑各寨概免株连,以安彝众。理合奏明,谨奏。

雍正十一年(1733年)四月二十九日。

朱批: 览[2]347

在帝国的视野中苗民的宗教行为被视为“奸苗捏造妖言,煽惑彝众”,并由于“如普思逆贼其始,亦假神仙为名号召愚苗,遂致结党猖獗,不可不亟行消灭”的前车之鉴,认定为“显有为匪不法情事,并非疯癫形径”,并采取了“遍谕各寨毋得听信邪言,一面严拿银华并为首党恶棍徒,如敢抗拒即行擒剿。”在尹继善的眼里“苗人野性,似此妖言惑众,难免勾结为匪,若不杜渐防微,势必聚众生事,今该犯拿获,已饬令严加审讯,务得实情,从重究拟,其被惑各寨概免株连,以安彝众”。但是这种治理态度过于强硬,对地方宗教性质的结社保持着高度的警惕性,但显得有些过于主观化,同时也忽视了地方社区群体之间的血缘基础上的联系,时隔两年事态发展愈来愈烈。

尹继善折二

臣尹继善谨奏,为奏闻事。

本年二月二十一日接古州镇总兵官韩勋禀称,二月初九日据通事等禀报,有不法奸苗指称苗王,喷水跳舞,谣言惑众,于八妹寨聚集等语。臣查师巫邪术愚苗易被诱感,若不速拿重处,恐致酿害,当即飞谕该镇作速遍行晓谕,立拿首恶,解散余党,仍令严加防范去后。旋据该镇呈报,于二月二十四日委游击唐开中带兵三百名前至王岭汛弹压,且称唐冷、高

等寨俱有附和,现在檄调上江协官兵四百名、下江营官兵三百名至镇城听用等因。臣又飞檄行令速拿首凶,倘有生事即遣兵扑灭,不可使之滋蔓,并行附近协营一体防范。于三月初十日又据该镇呈报,二月二十六日各寨奸苗聚集二万余人来攻王岭汛城,游击唐开中督兵施放枪炮打死数十余人,该镇发兵应援,捣毁附和之口月等寨,分头赶击,共斩获首级十余颗,各苗奔散,收兵回营。现据乐乡高黄、口月等寨头人将奸苗斩杀五人、生擒五人前来报献等情,并将夺获之白布旗、白纸小旗各一面、鸡毛竹竿一根呈验前来。

臣查奸苗煽感,竟敢于汛城之外聚集,猖肆不法已极,击散之后,即宜乘其瓦解发兵穷追,捣其巢穴,擒其首恶,何以竞不追剿,且既称聚众二万余人,何以数百官兵一击即散,我兵并无损伤,现在逃聚何处,复又飞行确查实情速行追拿去后。节据文武各员禀报,佥称二月内有八妹寨奸巫银红等三人,至附近各寨骗诱愚苗学法降神,捏称有人听从其法,只要送银五分不必种田,苗王出世就得银子,更有法水喷出,高坡倒为平地,城墙化为烂泥,官兵枪炮俱不能施放,若不出银即陷入地下等语。各寨苗民稍有知识者俱凛遵法度,咸谓我们如今是皇帝的好百姓,不肯听信,其苗民中之愚而贫者被其诳惑,纷然信从,其二十六日来攻王岭汛城,持械者甚少,或持二尺白木短棍,或持白布白纸小旗跳跃作法,一闻枪炮,知法不灵,即皆奔散,斯时镇臣韩勋以兵力单薄,未即尾追痛剿,逃散奸苗遂潜至清江、台拱连界地方复行勾结。

臣以苗情无定,宁可先事预备,飞与抚臣、提臣会商,调拨官兵一千七百余名前往清江、台拱贴防派员统领,饬令与古州镇兵会巡剩捕,随于四月初二日据台拱镇总兵官卜万年呈报,三月二十一日古州峒苗纠结台拱之交密、交包、交工等寨苗人,潜来番招偷犯营汛,经该镇遣游击邱中瑞带领官兵六百名与藩召讯兵内外夹击,枪炮打死逆苗百十余人,余皆滚山败遁,又复乘势追杀,有台拱在浓及附近各寨良苗不但不肯附和,并协力追赶,共斩获苗级十八颗,逆苗四散逃匿,现据羊汪等寨擒奸苗十余人来献等因。

臣查古州奸苗于王岭击败之后,复敢至台拱清江煽惑迫胁,偷犯番招营汛,雖被官兵击散,必仍于附近寨内聚集,亟须搜捕追擒,第恐兵少不敷调遣,随又添拨官兵二千余名分赴台拱、古州,饬令总兵卜万年悉心督率,先将勾结之奸苗立行擒拿,附和之恶寨痛加剿洗,即与古州镇定期拨兵两路会剿起事之八妹、高坡一带,直捣巢穴,擒拿首凶,不许草率完结,致令奸苗漏网,凡良善寨分令其各安耕种,不许丝毫骚扰,如有先被诱胁今知畏惧恳求安抚者,勒令擒凶赎罪,其协同官兵追擒逆苗之台拱等寨俱令重加奖赏,一切机宜详细指示。现在与抚臣、提臣尽心协力,上紧办理,务期首凶全获,早靖新疆。[2]348-349

原先的宗教行为由“山内有一苗王,惟银华得见,假作神鬼附身之态,口称宰猪祭奉可以免祸,将此妖言传播各寨,苗人遂多信从,有以猪来祭者即宰割分食”直接发展到了“有人听从其法,只要送银五分不必种田,苗王出世就得银子,更有法水喷出,高坡倒为平地,城墙化为烂泥,官兵枪炮俱不能施放,若不出银即陷入地下”,前者只是尹继善觉得“彝人素信鬼神”,然其行径有“不法”之疑便进行镇压,是否属实,自己也并非亲见,尽是听他人之言,然殊不知“黎平近楚,信鬼尚巫,自昔皆然,固不足怪。”[3]174a但后者的宗教行为则是苗民直接针对清朝的地方统治者,特别是官兵,虽然地方部分“久经向化熟苗”,并且“各寨苗民稍有知识者俱凛遵法度,咸谓我们如今是皇帝的好百姓”却也是“不肯听信”,“其苗民中之愚而贫者被其诳惑,纷然信从”足以见得地方社会对官兵的随意滥用暴力行径的不满,更让清军棘手的是“逃散奸苗遂潜至清江、台拱连界地方复行勾结”。雍正十三年(1735)二月初九日至三月二十一日,古州镇各讯被苗民多次聚众攻击,地方官兵也多次追剿,有甚者“二月二十六日各寨奸苗聚集二万余人来攻王岭汛城”,“持械者甚少,或持二尺白木短棍,或持白布白纸小旗跳跃作法,一闻枪炮,知法不灵,即皆奔散”,黎平虽然以巫术作法同抵清军于今天看来甚是荒谬,但是在当时而言却是可理解的。最后由于军事力量的悬殊,苗民惨败,各散于各地。此外类似于口月寨因附和起义苗民而被捣毁,最后其寨中头人“将奸苗斩杀五人、生擒五人前来报献”,“并将夺获之白布旗、白纸小旗各一面、鸡毛竹竿一根呈验前来”,无独有偶“台拱在浓及附近各寨良苗不但不肯附和,并协力追赶”,对于其他寨子则采取“凡良善寨分令其各安耕种,不许丝毫骚扰,如有先被诱胁今知畏惧恳求安抚者,勒令擒凶赎罪,其协同官兵追擒逆苗之台拱等寨俱令重加奖赏”方式加以节制。

区域社会里存在的文化等级观念以及文化模式,这两者决定了族群之间对相同事件的不同反应,以“非法之聚”为中心,引发了地方文化认同以及背后地方社会各个权力关系的再整合。其一,从两份奏折所载的情况来看,在雍正十一年(1733)时黎平府所辖的岩峝寨已服“王化”,但是“普思逆贼”的教训让统治者感到恐慌,建议采取军事镇压,可见在“王化”进程初期,统治根基并不稳定,处于随时都可能出现各种冲突的状态。其二,在第二份奏折中出现有“知识”者,认为“我们如今都是皇帝的好百姓”,最后没有人听信其言,显现出帝国对地方的教化以及经营,有影响但还是比较微弱,从采取的措施来看武力征服的影响因素更多。其三,从清代官员对黎平“苗民”民间仪式的反应和“苗民”的“叛乱”发展过程来看,汉文化与区域“土著”文化之间存在地位的落差,歧视与恐慌深深影响到了对“仪式事件”的处理方式。其四,由苗民“叛乱”的口号变化以及组织方式可知,由文化认同及其文化内涵而导致的行为模式与文化模式有莫大的关系。其五,在强力镇压之后,诸“苗民”溃败,在地方势力不敌以及清朝对“良善寨”“良民”与“逆苗”对策的“暗示”下,原来愿收纳“叛苗”的村寨,也将其“首恶”押献给官府,有些直接“辅助”清军,这种认可机制对原有的地方秩序无疑产生了重大影响,势必引起地方秩序的重新调整。同时也决定了他们在政治立场上转向一种二元对立式的“标识”取向——即将原有的无政治身份差异的认识变为从政治身份上区别为“匪”和“民”两类。

上述身份“标识”的强调多次在碑刻文献中出现,特别是“同光苗乱”之后的重修碑类尤多,重修原因多归结为“苗匪毁坏”以及类似的表述话语,他们把自己认可为“受害者”。如天柱县渡马乡杨柳村碑刻《重修阁碑》碑文:

盖闻莫为之前,虽美无彰,莫为之后,虽盛无传……同治初间,因苗匪毁坏以来,修整未能,目关心抚,时在念欲丹楹塑像,独木焉支,爰集众善首等同心募化,普祈祷好施信善……今以告竣功满,勒碑刊名。

光绪三十四年(1908年)秋月吉日立。[4]15

实际上,与依附帝国的“民”相反,“苗”不断的抵制着帝国,“乃于(雍正)六年(1728)夏,先创八寨,以通运道,分兵进攻大小丹江,出奇设伏,尽焚负固之鸡讲五寨。苗窜伏山箐,无所得食,相继赴军乞降,饮血刻木,埋石为誓”。[5]304有甚者,苗民“播告徒党,诅盟益坚,多刃妻女而后出抗官兵,蔓延不可招抚。”[5]293张广泗再奏于清帝“善后失宜,皆臣之罪,愿革职效力军前”最后“解任调理”。[5]294在帝国开发苗疆问题上,云南巡抚兼总督鄂尔泰的奏文作出了精辟的评判:“云、贵大患,无如苗、蛮。欲安民,必先制夷;欲制夷,必改土归流。而苗疆多与邻省犬牙错,又必归并事权,始可一劳永逸。”[5]229可见帝国在进行地方秩序重建过程中给予了选择——“安民制夷”。

雍正年间,清廷在贵州苗疆“改土归流”推进过程中持着“正统”的身份进入地方,有着浓厚的“夷夏观”。无论是文化或军事上的冲突,都给帝国和地方都带来了直接或间接的巨大损失。地方面对“帝国”的强大也不得不作出反应,去适应国家给予的“标准”,并体现出自己的“态度”,与另外一些地方“叛乱”群体划清界限。帝国也意识到“暴力虽可强行滥用于一时,却不能维持地方秩序于长久。国家在地方的思想表达不能仅限于武力意志和赤裸裸的权力力量,更重要的是典章礼乐的植入与教化体系的建立。”[6]15大力推进“教化”,乃成为“改土归流”之后帝国治理“苗疆”的重要举措。

二、礼仪在地方社会的实践

帝国通过对信仰体系秩序上的维持,“将现世的‘礼乐’相应地搬到冥土的‘鬼神’上”[7],“天子祭大帝神祇,庶民祭祀其祖先及社里土谷之神,上下之禮,各有等地,此祀神之道。”[8]406a“上任礼,凡新官上任,旧例,本衙门预备仪仗,前期出城迎接,至日照仪行礼。”[8]407b“附行香仪,前一日定期,至日视各庙应穿礼服及跪拜叩。仪节分别行礼,如文庙三跪九叩头,关帝庙同文庙、城隍、土地祠,一跪三叩头之类。”[8]407帝国希望借助建立神祠来作为礼仪植入地方进行教化的工具。以求达到“期于神依人而血食,人敬神而知礼”[8]406b之效,认为“鬼神有鉴察之明,官府非谄谀之祭”[8]407a。

在地方建立信仰空间的过程中,作为认可“国家意识”的仕人也参与了进来,并发挥越来越重要的作用。例如为所建信仰空间作序文:“国家化洽,神人莫隆祭亨。迩者贤良专祠,功在物民者,无不崇报,黔僻在南方,虽俗近巫,尚少淫祀……当不在奏毁列矣。”[9]34除了国家法定的城隍神、孔圣人等官方倡导的“正统”神灵之外,地方“英雄”“贤良”也得到了崇拜,例如杨公祠、飞山庙、苗老丢祠

“苗老丢祠”是祭祀苗民苗老丢而建立的,被祭祀的原因是“逆苗想要谋反,老丢赴报全家被害,巡道龚学海给以能知大义匾额,道光二十四年下江厅王承淮捐廉建祠,地方官春秋致祭,咸丰年毁。”可见地方神灵设立的背后更为复杂的社会关系。

等。

在地方志撰写的过程中,所录之事,多为“移厅行县就近委绅采访”,采访群体是地方上的“绅士”“耆士”“庶人”,从真实度而言“确有耳目所见所闻,或系家藏之谱録,凡属忠孝节义可传之事,金石文字有用之书,准其开具事实。”且“倘有造言生事,假公济私,以及饰恩挟嫌无端毁誉,应报不报,或滥报不实者,一经查觉,定干未便毋违。”其告示全文节录如下:

为晓谕事照得黎郡之有志由来久矣……订于二月初五日开办,除遴委绅士各路采访并刊章程,移厅行县就近委绅采访,统限四个月采齐外,合行会衔,出示晓谕。为此示仰各该处绅士、耆士、庶人等,如确有耳目所见所闻,或系家藏之谱録,凡属忠孝节义可传之事,金石文字有用之书,准其开具事实,交采访人或呈地方官邮寄,或径赴志局亲投,统限五月底到齐,以凭辑修,迟恐不及。至任采访各绅,均系就近委任,每月酌给薪水,无需夫马往来。所采之件,寄到局时,照给来人钱文,其余经费一切概不派累地方。倘有造言生事,假公济私,以及饰恩挟嫌无端毁誉,应报不报,或滥报不实者,一经查觉,定干未便毋违。特示。[3]9b

可见在地方社会遵循国家礼仪制度的同时,亦存在着国家对地方文化的认可。地方志作为新任官员了解地方文物制度具体情况的重要参考资料外,同时也是帝国在地方的意志体现。

除了在信仰空间类似于“杨公祀”“苗老丢”等附有宗教意义的意识强调与认可外,还有“烈女”“节男”“士官”的崇拜,清代贵州方志所载的“烈女”“节男”“士官”在文化传统中“忠”“孝”的具体体现也多为“苗乱”有关。从志书修纂原始资料来源以及表达方式来看,国家的意志与提倡的话语不断地被渗透到地方社会。符合国家和地方共同“意志”象征的具体对象以及关于它们的诠释也在慢慢随着地方秩序的变动发生改变。它们随着历史的发展以及传播的过程中含义不断被丰富,

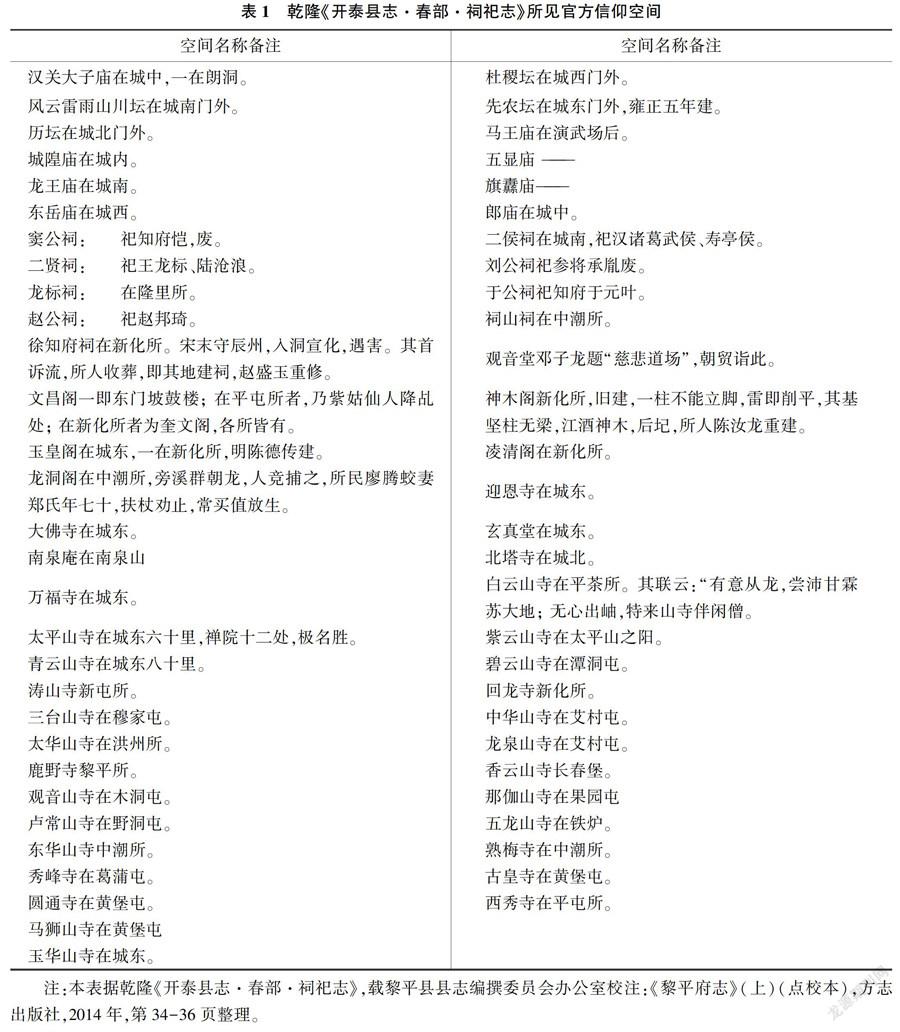

例如对于“杨公”的崇拜,同在乾隆年间,天柱地区的坌处所信仰的“杨公”,“沅之托人也,父老传颂,受爵于南唐,德被于民,至宋乃显而为神。盖其生有捍灾御患、救济生灵之功,故能享血食于千秋百世,坌处相去未远,众庶募之,深信之至……坌处士民惧其久而弗传也,欲登诸石,请予立为记。”又据光绪《黎平府志》记载,杨公祠即镇江王,祭祀的是杨五将军,在城南(黎平府驻地开泰县)隅神鱼井右乾隆三十四年建,茅坪(今湄潭茅坪镇)也有,源流有两种,第一是《靖州志》所载,杨公作为“水神”且“初不传为何人”,第二是据《会同县志》所载,杨公是黔阳县托口人,兄弟三人(杨三、杨四、杨五),平苗有功,没后宋敕封为神,为新化以及清水江一带的民众所信,且称“镇江王”,两地“杨公”信仰之间的差异由此可见。分别参见姚敦屏主编:《天柱碑刻集》(内部印刷本,2013年),第110页;[清]俞渭修,陈瑜纂:(光绪)《黎平府志》卷二《地理志·坛庙》,第34页,收入黄加服主编:《中国地方志集成·贵州府县志辑》,第17册,巴蜀书社,2016年,第128b页。这意味着文化传统在整合的群体、区域上不断在扩大。(见附表1)

三、

清水江地区“土地神”祭祀的在地化

贵州苗疆社会,“改土归流”前各地盛行“鬼神之风”,据乾隆《贵州通志》记载,思州府地区“民性刚悍,祭鬼弭灾难”[10]116a,在遵义地区也有“以射猎伐山为业信巫鬼好诅盟”[10]117a之风。此风俗习惯“汉人效,尤殆有甚焉”[11]90a。另外“吃牯藏”习俗亦劳民伤财,实在是“迷信之罪”,以致发出“执政者宜严禁之也”的倡导。[12]547a可见,在“其地近楚”,“其俗近巫”的区域文化背景下,地方习俗与礼法的冲突是显而易见的,在土地祭祀问题上尤为明显。

在祭祀制度之中,天地祭祀是大祭,天地只有天子才能对其祭祀,[13]1225清水江地区在天地祭祀问题上与传统祭祀制度产生了冲突,光绪《黎平府志》记载:

土民家设香火位于堂中,大书天地君亲师位,旁列孔子、文昌、关帝、灶神及观音各纸牌,多则十余,或总书“当境应祀神祇家之祖先”,或纸位,或木主并置其上,此皆积习相沿,恬不为怪也。试思郊天祀地,惟天子得以行之,犹在南北坛之上,孔子、文昌、关帝皆列于火堂中,呱兒、啼女,鸡犬嘈杂,碓磨喧闻,其亵渎尚可言哉?且其祖先亦寻常鬼耳,而与天地圣神同龛,其灵有知亦所不安也。[3]173

土民将天地与祖先以及其他神灵一同祭拜,与制度严重不相符,超越了礼法的限制,“思郊天祀地”只有天子才能祭拜,其地位也在“南北坛”之上。在帝国看来,一般民众将“天地圣神”与“寻常鬼”般的祖先放在同一神龛之中,共同祭拜,为礼法所不容,在不显庄严且嘈杂的环境中也是对神灵的亵渎。

从碑刻文献中发现,地方社會祭祀天地亦是为了感激:

圣人云:祭神如神在。以是知何地无神,何神不灵。况土地之神又最灵焉,何也?天地位呼上,地位呼下,人位呼中,是人非地不生,非土不食,二人并不知所以生,所以养之故。土地之灵何昭昭也,人能敬土地,是敬生我者,是敬养我者也,安可屡地而不报地之厚,食土而不报土之德者!余等合众建一石祠,永为一方之神,各表寸心之敬云。[14]322

人们为了报答土地的“养育”之恩,便募资筹建神祠,以表敬爱之心,但是这种土地崇拜难免与帝国的祭祀制度产生冲突。

本土文化与外来文化之间在地方社会复杂的历史发展过程中,形成了具有区域性土地神信仰文化:

又有青苗土地、长生土地,青苗土地主农者也,山农祀之以七八月,平地农祀一五六月,用酒殽、纸钱供于田塍。此盖八蜡司啬之神,时俗祀之而失其义者也。长生土地即五祀中霤之神,俗祀之家龛下,固属非理,乃题其主曰:‘长生土地’曰:‘瑞庆夫人’。夫神而有偶,古籍或详第,以中霤为瑞庆夫人,是何時封号,其说尤为不经。[3]173b

青苗土地是农业之神,山区农民祭祀时间是七八月,平地农民有些在一月或五六月祭祀。青苗土地原为“司啬之神”,却被当作“农业之神”祭祀于田。长生土地原为“五祀”之神中的“中霤神”,五祀是小祀[13]1225,由国家祭祀

“五祀”可参见张廷玉等撰:《明史》卷五十《礼四》,中华书局,1974年,第1303页。,在这里却同家龛一同祭祀,不符礼法, “瑞庆夫人”作为中霤之神的配偶,其封号也无可稽考,在帝国治理者眼里实为“不经之谈”。

除了礼法上的冲突之外,还附有浓厚的“楚巫”色彩,光绪《黎平府志》载:“黎平近楚,信鬼尚巫,自昔皆然,固不足怪。”[3]174a“民闲或疾,或祟,每招巫,祈祷驱逐之,虽未可信,犹无大碍。”[3]173b从地方习俗上来看,帝国是容忍地方有“尚巫”之俗,但是也有一些习俗认为“荒诞之甚”的习俗被视为“违纪乱法”之举。如“跳端公”:

惟跳端公则荒诞之甚也,端公所奉之神,制二鬼头,一赤面长须曰:‘师爷’,一女面曰:‘师娘’,谓是伏羲、女娲临事,各以一竹承其颈,竹上下两篾圈衣,以衣倚于案左右,下承以大椀,其右设一小案,上供神曰:‘五猖’,亦有小像,巫党捶锣、击鼓于此。巫,或男装女,或女装男者,衣红裙,戴观音七佛冠,以次登坛,右执神带,左执牛角,或吹,或歌,或舞,抑扬拜跪以娱神,曼声徐引,若恋,若慕,电旋风转。至深夜,大巫舞袖挥诀,小巫戴鬼面,随扮土地神,受令而入,受令而出,曰:‘放五猖’。事毕,移其神像于案前,令虚立椀中,歌以送之,仆,则谓神去矣。[3]173b-174a

仪式当中,将端公、瑞庆夫人、伏羲、女娲、五猖神作为一个序列来崇拜,且有巫党捶锣、击鼓的宗教仪式表演,五猖神是婺源地区的地方神,是比任何厉鬼都厉害的“神”,但是遇到无能为力的事情时又不得不求助于它,当地人既害怕又不得不崇拜它。[15]57-62伏羲是教民佃、渔、畜牧的神灵,女娲神也是保佑社稷、开创万物的神灵之一。从礼法制度上来说,与官方所倡导的祭祀系统、秩序相左,对这种行为提出“荒诞之甚”的指责,认为“相传跳端公有捉生魂替代者,则与所谓埋魂放蛊同,干法纪,信有不可以不禁也。”[3]174a

四、余论

清王朝通过“剿抚相间”的方式来治理贵州苗疆,清朝沿用了明朝的屯军制度,在地方设立诸多的军事据点,“各堡安设杂处于苗寨间,原以资防御也。”[8]354a“夷夏观”是清廷在治理苗疆过程中重要思想影响因素,它们伴随着强悍的军事行动一同进入地方。帝国提倡的“正统”将成为“匪”“民”身份划分的重要依据,“正统”观念融入到了地方礼仪和政治身份认可之中。地方社会在实践礼仪的过程中,难免会受到本土文化的影响,与当世礼法相冲突。“自雍正七年(1729)开始辟也,黔地至改土归流,皆成腹地。”[8]348a清廷认为只要“经圣天子武功文教,思威四讫,各大吏承流宣化,及职此土者加意抚绥,修养生息,服教畏神数十年。”[8]348b则“风会骏鳗日上矣”。[8]349b在清廷的治理以及地方社会的能动发展之下,贵州苗疆“向之言类侏者,今则渐通音问矣。向之行类禽兽者,今则渐通礼数矣。向之饮血茹毛者,今则水濡火化食稻甘肥矣。向之草衣卉服者,今则蚕生棉植纺布织帛矣。向之佩刀负弩买路抽江者,今则荷锸扶犁力役供赋矣。向之组梯构丁巢居穴处者,今则雉堞千门鱼鳞万瓦矣。水陆路开,商贩踵至,竟已成一都会。”[8]348b-349a但总体上帝国对地方社会的影响是十分显著的。

参考文献:

[1]孙秋云.文明传播视野下的雍乾、乾嘉苗民起义[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2007(3):52-58.

[2]清代档案史料选编:第2册[M].上海:上海书店出版社,2010.

[3]俞渭,修,陈瑜,纂.(光绪)黎平府志[M]//黄加服.中国地方志集成·贵州府县志辑:第17册.成都:巴蜀书社,2016.

[4]政协天柱县第十三届委员会.清水江文书:天柱古碑刻考释:中册[M].贵阳:贵州大学出版社,2016.

[5]魏源.圣武记[M].北京:中华书局,1984.

[6]张中奎.改土归流与苗疆再造:清代“新疆六厅”的王化进程及其社会文化变迁[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[7]滨岛敦俊.朱元璋政权城隍改制考[J].史学集刊,1995(4):7-15.

[8]胡章.(乾隆)清江志[M]//黄加服.中国地方志集成·贵州府县志辑:第22册.成都:巴蜀书社,2016.

[9]黎平县县志编纂委员会办公室.黎平府志[M].北京:方志出版社,2014.

[10]鄂尔泰,修,靖道谟、杜诠,纂.(乾隆)贵州通志[M]//黄加服.中国地方志集成·贵州府县志辑:第4册.成都:巴蜀书社,2006.

[11]蔡宗建修,龚传坤,等纂.(乾隆)镇远府志[M]//黄加服.中国地方志集成·贵州府县志辑.第16册.成都:巴蜀书社,2006.

[12]阮略,纂修.(民国)剑河县志[M]//黄加服.中国地方志集成·贵州府县志辑:第22册.成都:巴蜀书社,2006.

[13]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[14]政协天柱县第十三届委员会.清水江文书:天柱古碑刻考释:下册[M].贵阳:贵州大学出版社,2016.

[15]耿敬,姚华.现代社会生活中的五猖神信仰[J].民间文化论坛,2006(6).

(责任编辑:王勤美)

收稿日期:2019-10-09

基金项目:

国家级、省级大学生创新创业训练计划项目“从宗教科仪文书看清水江中下游地区的土地信仰——以剑河县磻溪镇《土地科》等为例”(201710669034)。

作者简介:

姜 明,男,贵州天柱人,副教授。研究方向:区域社会史。

石君勇,男,侗族,贵州黎平人,凯里学院民族研究院兼职研究员。研究方向:区域社会史。

王 健,男,云南宣威人,博士,副教授。研究方向:路学、历史人类学。