徯我后

刘名

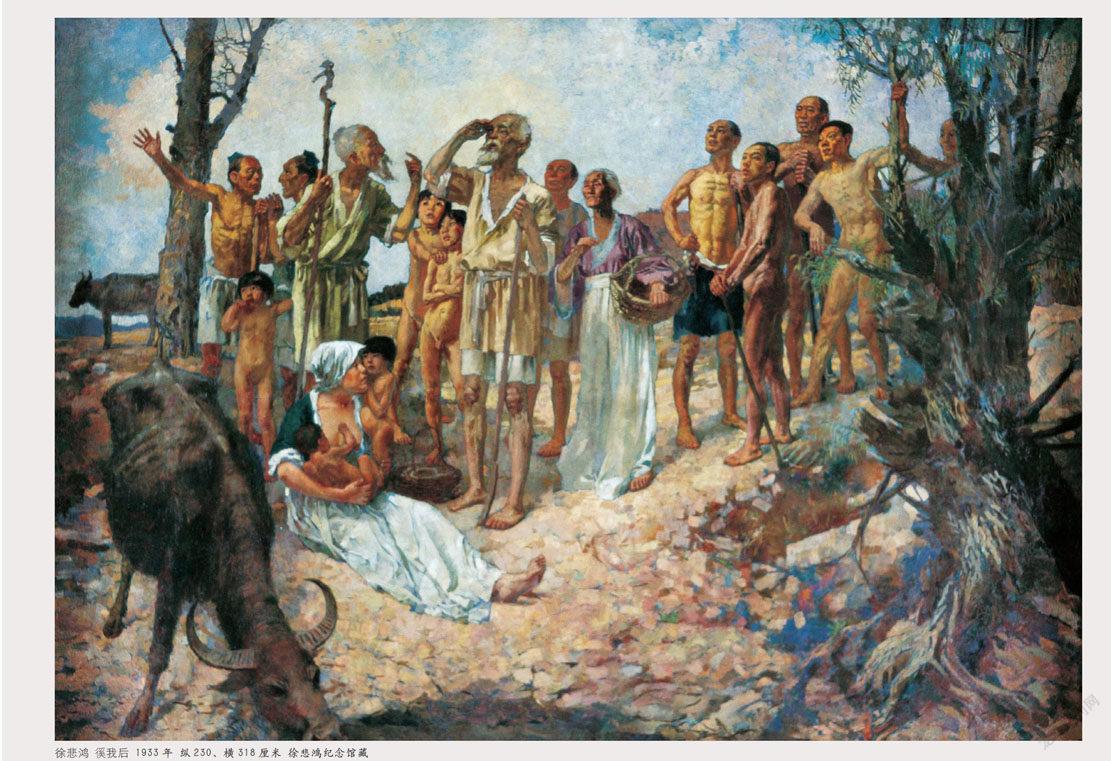

被誉为“中国美术复兴第一声”的《徯我后》,是徐悲鸿巨幅历史题材代表作之一,创作于1930年至1933年,纵230、横318厘米。

1927年,在欧洲苦研8年的徐悲鸿学成归来。站在中国的土地上,他要把8年的潜心学习、8年的兼容并蓄、8年的追寻探索倾入中国画坛,用自己独特的风格和独创的艺术技法,画出中国的油画,把久已沉寂失去活力的中国绘画带迸一个新的境界。 《徯我后》便是一幅用纯粹的西洋技法,在巨幅的画布上来喷薄一个纯粹的史诗气势宏大的中国故事,依托中国古代典籍的丰富内涵,向世人展现一幅令人怦然心动的画卷。

1931年9月,震惊中外的“九一八”事件爆发。在民族存亡之际,徐悲鸿用画笔呐喊,将男儿的一腔血脉融于《徯我后》的历史典故之中,刻意将图画所表达的内容赋予教诲意义。

正如法国绘画大师德拉克洛瓦所说: “绘画会引起完全特殊的感情,是任何其他艺术不能代替的。这种印象,是由色彩的调配,光与影的变化,总之一句话,是那种可以称之为绘画的音乐的东西所造成。”

所有看到的人都为之一惊的《徯我后》,深刻地反映了当时中国社会底层人的生存状态,国土沦丧,百姓流离失所,盼望抗日之师的到来,表达了“还我山河”的殷切期待。

《徯我后》的故事取材于《书经》,描写的是夏桀暴虐无道,在其统治下,民不聊生,商汤带兵去讨伐,受苦受难的百姓渴望得到解救,企盼明君的到来。于是便说“篌我后,后来其苏”,意思是“等待我们贤明的圣君,他到来了我们就得救了”。

画面上大地干涸龟裂,寸草不生,大树干枯而死,树皮已被剥光,瘦牛啃食树根,一群衣不蔽体、袒胸裸足、引颈仰天的老百姓,翘首远望,期待的目光中既饱含希望在大早之年,天边有云起雨现,又希冀能获贤明之士解救的情景。画面采用了暗色调,表达大早之年天空的阴霾,百姓内心的黯然。画布上颜色薄厚相兼,既能刻画人物细微的表情,又能表现土地、树杆粗糙的质感,在重色度中探求局域色彩的反差变化,使气氛压抑但不死板,跳跃但不出格。

徐悲鸿从1930年开始起稿创作,数易其稿,历时3年才完成。其间曾有人规劝徐悲鸿“别这么画,这是给自己找麻烦”,徐悲鸿不为所动,也不理会任何非议。当时徐悲鸿住房条件很差,连大的画案都没有,此幅巨作,徐悲鸿是趴在地板上画的。为了逼真写实,画面眾多的人物形象直接以城区饥民为模特,深刻地反映了当时社会底层人们的生存状态,场面触目惊心。

1953年9月,因突发脑溢血,徐悲鸿倒在中央美术学院院长的工作岗位上。为纪念徐悲鸿,当年12月在中山公园中山堂举办了徐悲鸿遗作展,展出徐悲鸿精品画作油画、国画、素描和粉画共226件,其中油画《徯我后》的出展有段艰辛的故事。

据徐悲鸿的学生戴泽介绍: “徐先生去世,中央美院与中国美术家协会随即筹办徐先生遗作展览,时间很紧。筹备地点在民族美术研究所刚完工的两层新房里,吴为同志负责全部总务,我负责油画的整修工作和配框。《徯我后》是打电报从南京用长木箱运来的。”

《徯我后》由南京而来这件事情的原委,徐悲鸿纪念馆前馆长廖静文生前曾详细地讲述过。作为徐悲鸿最主要的作品, 《徯我后》是徐悲鸿在南京中央大学艺术系任教时画的,画完后就一直挂在中央大学大礼堂里。抗战初期,中大随南京政府西迁重庆,因为当时走得仓促,这幅画就留在了南京。徐悲鸿去世后要举办遗作展,就想到了这幅画,于是向南京找寻。40年代的中国多灾多难,尤其是南京,遭受了日本人的扫荡摧残,又经历了解放战争的硝烟,战争中人命尚且不保,何况一幅画作! 《徯我后》的命运如何,具体情况,也无从知晓。所幸的是,这幅画还在中大原址(时为南京工学院),然而却不是挂在礼堂的墙上,而是被当作遮挡物用来遮挡学校破败的窗户,日晒雨淋的,找到的时候已是不堪入目了。南京大学艺术系主任黄显之把画从南京寄出的时候说什么也看不见了。

这一点,戴泽便能明证。他说: “从箱里取出画,慢慢地摊在地上,画布像鱼网,糟的厉害,一拉就破,画面上有土有霉,真看不出什么了!一段沉默之后,院长江丰同志说算了罢。许久没人答话。我说我来试试看,大家也就同意了。离展期只有四五天时间了,我立即请木工赶做内框,打电话从‘美术供应社’买来一块亚麻布,又去颜料店买猪皮胶,在水泥地上粘了起来。沾不平,就用烙铁。哪知用烙铁更加不平了。正在着急的时候,旁边有位给民族美术研究所做家具的老师傅,提出用团粉粘。当时,韦江凡同志是民族美术研究所的秘书,经他同意让老师傅来参加这一工作。经过加班加点,很快把新布粘平了,绷在内框上了。然后在破落的地方用胶粉填补,然后上颜色,最后上光油。时间很紧,韦江凡同志也一同参加了修复工作。工作是粗糙的,前后一共4天时间。每天工作在10小时以上,幸好当时有关同志工作都配合密切,不像今天办事这么费劲。展出后,反应很好。南京黄显之先生说当时画是他寄出的。寄的时候,什么也看不见了,想不到会有这样的效果。”

1953年12月,徐悲鸿遗作展在北京中山公园中山堂展出,周恩来总理亲自参观展览。廖静文生前回忆道:“周总理站在悲鸿遗像前,指着挂在遗像两侧‘横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛’对联,那是悲鸿亲笔书写的鲁迅语录,深沉地对我说,徐悲鸿便有这种精神。周总理很仔细地欣赏了悲鸿的第一幅画作,还特别站在《徯我后》这幅画前面,给在场的人们讲解了《书经》上的这句话,意思是说:人民在暴虐的统治下渴望得到解救。他还回顾了悲鸿创作这幅画的时代背景,正是九一八事变以后,大片国土沦陷,徐悲鸿针对国民党的腐败而抒写了人民对光明的渴望和期待。然后,他说: ‘成立徐悲鸿纪念馆很好,要好好保护这些作品。’

1954年9月26日,在徐悲鸿逝世一周年之际,文化部以徐悲鸿北京东受禄街16号的故居为馆址,建立徐悲鸿纪念馆,周恩来总理题写“徐悲鸿故居”匾额,郭沫若题写“徐悲鸿纪念馆”馆名,对国内外观众开放,展出徐悲鸿各个时期的代表作品, 《徯我后》与徐悲鸿的另一幅巨作《田横五百士》一起,成为油画展厅的主要作品,分占两个墙面,以油画特有的表现力传达着震撼人心的力量,使无数观众和美术爱好者获得美的享受。

关于《徯我后》,廖静文生前还透露:“文化大革命”中,纪念馆受到冲击,在周总理的帮助下,馆藏文物全部搬到故宫博物院南朝房保存。当时往外搬的时候,由于《徯我后》尺幅太大,纪念馆大门小,搬不出去,不得已,只好从画下面约40公分的地方锯断了内框,摺着画布搬出去的。一直就这么摺卷着,长达15年之久,直到1982年徐悲鸿纪念馆新馆在新街口落成。廖静文痛心地说: “当年我被打成了特务,不知道是谁主持的搬迁工作,也没有人来问我,如果只要问我一声,我就会告诉他们,这幅画原来是从围墙上翻过去的。搬出时也可从围墙上搬出,用不着锯断内框。这次又给《徯我后》带来不小的创伤。”

故宫南朝房条件有限,特别是“文化大革命”的十年,因为长期缺乏恒温恒湿的保管条件,徐悲鸿的油画作品几乎全部受到不同程度的损坏。

徐悲鸿之子徐庆平回忆道,1982年,在故宫看到这些画作的时候,很多油画的颜色变酥,色彩开始剥落,画面变得灰暗,有些颜色连同底下的画布底子一起大面积脱落,《篌我后》便是一个明显的例了。

1982年戴泽对《徯我后》进行第二次修复。他在《修复(徯我后)》一文中,详细写道: “1982年再修复时,当时的院长江丰同志,党委书记陈沛同志都热情地说‘纪念馆的事就是美院的事’,决定在美院刚落成的新楼进行。经美院同意,我们把画搬进大餐厅。过了几天,餐厅壁画的作者嫌我们碍事,一再扬言要把我们的东西扔出来。我们只好搬到另一个地方,但又被管事的同志认为妨碍了她的工作,又被轰了出来。最后,当时党委副书记洪波同志亲自出面,决定在厨房里进行修复工作。厨房当时也有人管,尚未使用。与《徯我后》第一次修复比较起来,使人感慨不已。第一次四五天全部修完展出。第二次折腾了半个多月,还没有开始修复。修复时,发现两层布许多地方脱离,画面上也掉了许多地方,这次采用乳胶将脱离的地方粘起来。廖静文先生和何利民同志常去视察工作,馆里还派出一些同志昼夜值班。大约用了两个月的时间, 《徯我后》第二次修复工作结束。”

1983年1月,徐悲鸿纪念馆在新街口北大街53号落成,《徯我后》仍占据油画展厅一整面墙,与《田横五百士》《愚公移山》等巨作展现徐悲鸿的“美育思想”,向社会起到美术教育的功用。

1999年夏,徐悲鸿纪念馆邀请了法国博物馆著名油画修复专家娜塔丽·宾卡斯对馆藏全部油画进行情况鉴定并进行修复。宾卡斯在对《篌我后》现状进行深入细致分析后指出,徐悲鸿油画使用的材料和技法,毫不逊色于法国绘画大师德拉克罗瓦,所以画的损坏程度比她最初想像的要好的多。她采取五个阶段对《篌我后》进行修复:清除画面的灰尘、去掉已经变质的亮油层、将以往所做的不理想修复全部去除、用白色填加物修补颜色剥落处、在白色填加处补色。经过好几个月的辛勤努力, 《徯我后》恢复了光彩,达到令人满意的程度,最后为了保护已被修复的画面,专家还为画重新上了光油。

2018年1月26日, “民族与时代——徐悲鸿主题创作大展”在中国美术馆隆重开幕,展览梳理了徐悲鸿具有时代标志性和历史价值性的系列作品,其中《徯我后》與《愚公移山》《田横五百士》等巨幅油画作品在“民族精神”一章中闪亮登场;2018年3月16日,在中央美术学院建院100周年的庆典上, 《徯我后》在再次以徐悲鸿最重要的作品之一出现在《悲鸿生命——徐悲鸿艺术大展》上,神采飘逸、魅力十足,令观众叹为观止。

徐悲鸿说:“一幅作品最少要反映一些时代精神。”《篌我后》等鸿篇巨制,可以说是徐悲鸿对那些曾经感动过他的欧洲经典大画的致敬。只是,他将关怀的笔触落到了中国的“人”与“人生”上,落到了国家的命运上,为中国画开启了“大画”的先河。

油画《徯我后》的价值,不仅在于昭示了画家徐悲鸿的作品与时代脉搏相通,与民族安危相联,与人民祸福相关。还在于他对后人的启示,那就是徐悲鸿的博爱,对国家的爱,对人类的爱。

正如泰戈尔所言:中国的艺术大师徐悲鸿在有韵律的线条和色彩中为我们提供了一个记忆中已消失的远古形象,引导观众走向一席难逢的美好盛筵。

(责任编辑:牧风)