雕琢空间:坪山雕塑展创作谈

张增增 唐钰涵

2019年1月1日,我給李振华老师发了一条微信:“祝元旦快乐。”他回复我已经入围这届的坪山国际雕塑展的名单了,我的脑电波雕塑《造物》作品是否可以参加。我很高兴,但是我不想再展脑电波了,想做一件新的作品。李老师很支持,说可以想一想方案讨论一下。我开始从深圳坪山的地缘文化方向展开有地方针对性的思考与创作。

整个1月份都在想这个事情,递交了三次方案,前两次要么没有结合当地的文化,要么就是作品完整性不够,最后被逼得没办法了。已经快一个月过去了,不能辜负李老师对我的期望和信任。有次深夜喝醉酒瘫坐在我工作室的老板椅上,脚蹬着地,原地旋转,我看着绕圈的天花板特别无助。有了!这不就是方案吗?改造几十个二手老板椅,上面没有人,原地旋转。在情理之中又在意料之外,而且很贴合深圳这座城市的地缘文化。深圳这个城市遍地是公司,人人都称呼对方为某老总,而这些老板椅就是每个公司的精神图腾。我去收集这些曾经的精神“图腾”加以改造——老板不在,椅子照转。后来给李老师说了这个想法,他说这个有点意思,可以深入。后来根据现场的空间尺寸和预算,在李老师的指导和帮助下才逐渐成型,定下来50把的数量,总算方案搞定了。

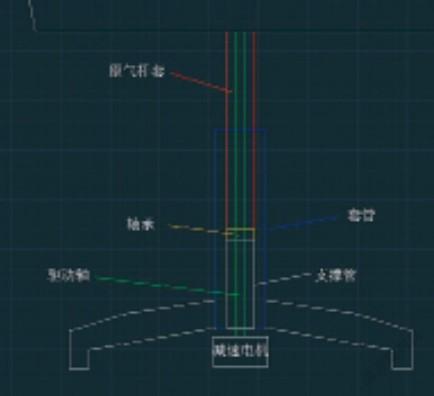

然后我与三弓科技的工程师们一起讨论它的实现方法,在有限的预算里,做到既把电机隐藏又要做到可靠稳定。翻遍各式网上的电机,都很难办到,没办法,只有我们自己用车床改造。终于在展览前搞定了所有东西。

我从四川美院雕塑系毕业后任教至今,自从做完肥皂泡雕塑作品《瞬间的永恒》后就放飞自我,跟科技公司、工程师和生物学家一起工作,实验各种“雕塑”。我在传统的学院学雕塑学了本科、研究生共8年,从第一天上课老师告诉我们雕塑的三元素“空间” “体积”“材料”起,心底深处一直有个小恶魔勾引我突破这些。在川美雕塑系的开放与包容的环境中,我自由地在数次的实验和失败中积累经验,围绕雕塑的基本法则,不断突破传统雕塑的壁垒,寻找多种手段做出不一样的雕塑。我想这也和这次展览主题“多维”的态度不谋而合。

在这次展览上,策展人从不同维度引出雕塑的更多可能性,实在让人大开眼界。不仅让来看展览的观众对于雕塑的认识出乎意料,也让我们作者之间互相学习、彼此交流,各方高手都用彼此最擅长的方式解读对于雕塑和空间的认识。我在这次参展过程中受益良多,很多作品现在还印象深刻,刻在了我的脑子里,感慨我怎么没想到这种角度和方式呢?拍拍自己的脑袋,下次要思维打开得更大些,思考要更深刻些,向他们致敬学习。

这些年一路走过来,每一次的创作我会首先看它是否映照了我此时此刻的生存境遇和感受,以及是否与这个时代的问题有所联系。这半年我做了两件作品:一是在武汉美术馆的个展“长江长江”,300多个民工以及拆迁户的旧饭盆放在桌子上,从天花板往下滴落长江的水,在水与盆接触的瞬间蒸发掉,现场弥漫着夹杂着人间烟火的长江味道。二就是《无题》里的两件作品,它们都是人们必需的物品,但属于不同的阶层:一个是底层人民的饭碗,一个是大老板的座椅。但其中关键的“人”的角色都已缺失,剩下的是物品按照以往熟悉的模式在运行:“滚烫的饭碗”“旋转的椅子”。它们本没有生命,只是一堆材料,功能也是人赋予它们的,那么这些留下的无意义的“滚烫”和“旋转”是什么呢?此时作品就是一个容器了,不同的观众可以把自己的想象和思考投射其中而非我要表达什么内容。如果问我现在怎么看待这些物品,我想说:“它们此时已经是人工智能,因为跟人相处久了,已经学会了人的行为习惯,烙下了生活的烟火印记。”