《大佛普拉斯》的荒诞性探析

摘 要:《大佛普拉斯》是由黄信尧执导、于2017年上映的台湾电影。讲述了佛像工厂老板和小人物之间的一系列故事,其中充斥着官商勾结、权色交易等丑相,还包含了对宗教信仰的讽刺、对孤独的描绘等。这部电影以戏谑的手法揭露了三重荒诞性:神的缺位及信仰的虚伪体现出的信仰的荒诞;人与人之间理解的不可能造成的情感荒诞;真相的荒诞,即通过窥视才可以获得真相,人人皆是瓮中人。通过对这三重荒诞的探析,可以更深刻地理解电影的悲剧意蕴,理解戏讽外表下的悲悯与苍凉。

关键词:大佛普拉斯;荒诞性;信仰的荒誕;情感的荒诞;真相的荒诞

《大佛普拉斯》是由黄信尧执导、于2017年上映的台湾电影。剧情是小人物肚财和他的朋友菜埔(佛像工厂门卫)偷看工厂老板黄启文的行车记录仪,却意外发现了黄启文偷情和杀人的秘密,后肚财“被死亡”,护国法会也因为佛像的问题而推迟,最后护国法会上光明灯突然灭掉,大佛内部发出了诡异的声响。影片充斥着对官商勾结、情色交易等丑相的揭露,还包含了对宗教功利信仰的讽刺、对孤独的描绘等。

如果说悲剧是把美的东西撕破了给人看,那么这部电影中的荒诞则是把丑相与无奈全盘托出,悉数呈现,只能调侃讽刺却无从解决,如一口气闷在胸口。影片的荒诞性主要体现在三个方面:信仰的荒诞,表现为神的缺位与信仰的虚伪;情感的荒诞,即人与人之间理解之不可能和隔膜的永恒存在;真相的荒诞,即通过窥视才可以获得真相,而且人人皆是瓮中之人。这三重荒诞是电影悲剧意蕴的体现。

一、信仰的荒诞——佛不渡人,人亦“无需”渡

电影中最重要的形象是“大佛”,它全程参与了电影。而它的形象也经历了几次变化,既独立于故事之外,又参与到叙事中,成为全片最大的“监视器”,也可以视为主线故事的“行车记录仪”。佛像的变化成为故事内涵的微妙注脚。出场时的大佛是一个头身分离的形象,此时佛像还未造好,工人水蛙突然从里面钻出来,蒸汽从断裂处冒出来,这从一开始就奠定了电影戏谑的基调。同时,佛像的四肢散落一地,佛的庄严在此被轻易消解。而到了全片戏剧性冲突最强的片段——黄启文杀情妇的情节,大佛虽然依然是身首分离,但在黄启文杀人后惶恐地对佛朝拜时,佛头方向变化了,偏向了另一侧。在面对如此虚伪的朝拜时,大佛的身形象征的是对丑恶的回避与无视,以及对虚伪信徒的不齿,暗含了对此种祭拜的嘲讽。黄启文匆忙中将佛头封上后,大佛的形象再次破裂,虽然身体完整了,但身首接合处的粗劣痕迹突兀地出现在画面中,再一次造成了戏讽的张力——身体完整了,佛性却破碎了。无论佛肚内是否藏着情妇的尸体,大佛都不再具有渡人的意义,因为片中的众生只将其当做工具而毫无虔诚可言:杀人后匆忙拜两拜以求心安、将佛当做掩人耳目的工具藏尸。这同样影射了佛教崇拜盛行的台湾,虔诚与功利间的界线到底为何?“普渡”常与信徒的功利性融合在一起而难分彼此。全片对宗教崇拜的讽刺也蕴含着这样的意涵:渡人不是信徒向佛提出的要求,而应是从上至下的、佛施与众生的,当渡的行为颠倒,信仰也不再有效,崇拜不过是丑恶行为的遮羞布。大佛从神坛降落,普渡的意义荡然无存,勉强充当了人世的照妖镜,而就算仅仅是“映照”也无法完成,因为大佛已经破碎,使他破碎的恰恰是口口声声念佛、颈前挂着佛像的信徒们,这些信徒本就无需被渡。这便是信仰的荒诞。

除了大佛,影片中另一个具有佛性的形象是释迦。暂且不论他的命名是否带有佛教的寓意,毕竟释迦也有可能取自水果只是贱名而并无深意,他是片中羁绊最少的人,无来处亦无归途。导演刻意模糊了其身份,“好像从……来的”“没有人知道……”。大佛尚且被众人摆弄而不自由,释迦则超脱世外,摆脱了利益关系甚至情感关系。而导演在解释释迦的人物安排时说,片子拍完觉得还缺点什么,于是安排了释迦这个人物,也只给了他一句台词而已。也许缺的这一点就是一个旁观者和监视者的形象,既然佛已不佛,那么需要一个具有佛的功能的形象。释迦近似于道成肉身的佛,唯一的行动便是“逛一逛”。虽然他和肚财看似是朋友的关系,但在肚财被警察打、被人谋杀、出殡时他一直是无动于衷的旁观者状态,不介入、不表达悲喜,只有凝视,与其他人之间有一堵墙。释迦摆脱了循环与纠缠。在肚财预感到自己将被谋杀时,他去找了释迦,但“是在梦中”。释迦的癖好更增加了他的神秘性,他时常去不同的地方洗澡,在肚财即将被谋杀时,他又一次由于预感而去洗澡。凝视与洗濯形成了一个动态的过程,遍览人间百态是对世事的接纳,而洗濯则是对种种“业”的消除,释迦是一个代人受过的宗教性形象,接近“罗汉”。总之,影片中佛的形象是常常缺位的,而处于佛与人之间的形象是释迦,但他也有着自己的不安与困惑,“自己都不保,如何保别人”这句解释肚财境遇的话同样适用于他,甚至适用于大佛。

二、感情的荒诞——孤独之不可消解

肚财和菜埔是社会底层艰苦营生的小民,是片中为数不多的用温情刻画的形象,他们之间的情感与故事的冷淡及嘲讽基调形成对比。与其它权钱交织的肮脏关系不同,他们之间是底层人的互相安慰与报团取暖。影片的前段遵循着上层与底层、有权有势与一无所有这种对立的视角来叙事,并且将立场放在了底层,这使得影片开始带有“底层人立场”,但到了后段情况则发生了改变。底层不再成为上流阶级的对立面,二分的视角溶解了,扩展为普世的关怀。肚财和菜埔之间不再延续前面所构建出来的温情而发展。肚财死后,菜埔第一次来到他家,看到他放满娃娃的太空舱房间,感叹自己对肚财竟是如此陌生。导演的旁白“人类早就可以乘坐太空舱去月球,但永远无法探索别人内心的宇宙”则直接点明了这种带有存在主义意味的境况。从结尾再往前回溯肚财菜埔两人的交往,诸多情节都暗示了人与人之间的隔膜。肚财爱看色情杂志的嗜好早就暴露给了菜埔,肚财也一直将自己认为好的东西(杂志、便当)给菜埔,但菜埔从未真正领受,也从未真正试图走进他的内心。肚财的死是全篇感情线的转折点,是菜埔“顿悟”的转折点,此后,菜埔突然被激活,无论是拉着朋友的太空舱远走,还是在工厂废墟里寻找他的杂志,都与之前的迟钝与木然形成反差。导演借菜埔完成了自己视点的转换。两人的关系经历了慰藉与亲近——发现隔膜的存在——做出无谓的努力三个阶段。菜埔在朋友死后成为了努力维护友情的西西弗斯。朋友已不在,醒悟又太晚,唯一能做的是拾掇起朋友的片段自我安慰,试图理解这个隔膜甚多的世界。

人与人之间隔膜的永恒存在渗透于影片始终。菜埔的大伯是唯一可以托付的人,但菜埔嘱托母亲事情的时候他却毫无耐心听,最终还骗走了菜埔几百块。在利欲熏心、官商勾结的上层社会,人与人间的利用关系不必多言,但为数不多的几处本要体现底层温情的地方,导演却都安排了“碰壁式”的相处模式。唯一友情真正显现的时候是在肚财死后。而菜埔的努力究竟是对和自己一样辛酸的同路人的同情,还是对自己麻木状态的反弹也不得而知,他对朋友究竟是否愿意去了解留待观众解读。于是片尾没有了台词,导演将解释的空间赋予了观众。肚财的信息(抓娃娃的爱好)都是通过旁白透露给观众的,菜埔并不知道,这种故意设置的信息不对称恰恰深化了影片的意蕴,使其内涵超越了普通的底层关怀而涉及到人之孤独的普遍境遇。

三、真相的荒诞——人人皆是瓮中人

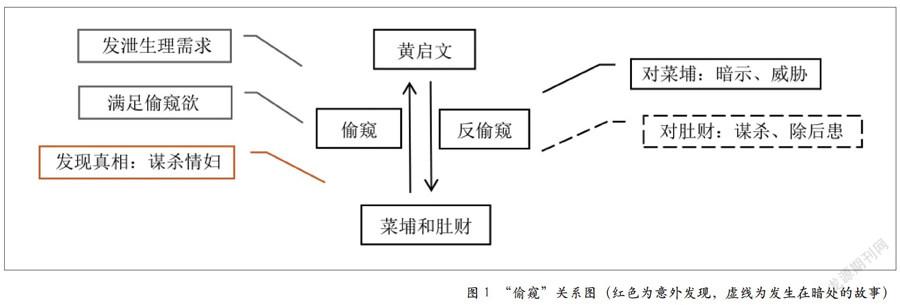

电影情节的发展是一个明暗双线进行的结构。两条故事线内容是完全相同的,但观看的视角不同,一个是故事叙述者的客观陈述,一个是小人物通过行车记录仪看的偷窥视角。导演通过十分明显的色彩安排传达了自己的立场,即富人的世界是多彩的,底层人的视角是接近真相的视角。在谋杀肚财的情节中,电视录像和现实形成了截然相反的对照,其讽刺媒体及警局虚伪的含义自不必多说,导演在两重视角的冲突和反差中直接地表露了自己的倾向。可是,如果简单地把它概括为底层叙事也太过简单,因为在小人物进行偷窥时,他们是明确知道偷窥行为是不正义的。几次看行车记录仪时,听到老板要来的声音肚财都会下意识地迅速躲藏。菜埔和肚财的偷窥行为也没有因为他们的“底层身份”而被定性为正义。而且,肚财的偷窥并非是出于揭示真相的目的,他的出发点不过是为了满足自己对偷情及富人生活的窥探欲,无关高尚。其后黄老板发现他们偷窥并谋杀肚财则是另一种丑恶,但也并非全然的恶,因为从“维护自己隐私”的角度来看并无过错。总之,窥视与反窥视形成了双向互动,双方抗衡的力量都是处于自私卑劣的人性,黄老板急于遮羞而杀人,肚财满足了窥探欲而被意外杀害。“真相”不过是意外的收获。在窥视与反窥视的对照中,双方都是被欲望和私利驱使着行动的主体,在看的同时也被观看,没有绝对的正义可言,人人皆是欲利的囚徒(如图1)。

更具意味的一组对比是护国法会和肚财出殡。作者把二者安排在同一天,并且被称作“台湾南部的两件大事”。一场盛大的佛教法会和一个籍籍无名的底层小民葬礼形成了大与小的对比,两个画面的交叉切换也以互文性的方式互相阐释。法会中,光明灯突然灭掉,大佛传来诡异的咚咚声;肚财的葬礼上,草丛突然出现一滩水,送葬的队伍无法再行进,导演旁白又直接点明了含义:肚财希望他们送到这里就好,接下来的路他希望一个人慢慢走。影片几乎都是写实的,唯有在结尾这两件大事上采取了超现实的处理方式。护国法会上的声音也许是地震,因为后文的废墟可以作证;这声音也许是佛肚内叶女士的尸体复活,前面也有多处伏笔;也可能是故意为之的超现实画外音,形成悬置的效果,将观众拉入现场,成为内心惶恐感的外部显现。这个开放式的超现实结尾留下了诸多可能,而且每种可能都有足够的铺垫,精妙之处恰在于,观众最后也成为大佛凝视的对象,故事的叙事层又向外延伸了一层。至此,诡异声响叩问的不仅是信徒的内心,也是观众的内心。诵经究竟是虔诚修行,还是心怀鬼胎地希求自保不得而知;观看这场法会的观众究竟是处在旁观者的角度冷静观看,还是无法逃脱地也成为被凝视的对象,导演将选择权交由观众。肚财则是另一种可能,他主动拒绝了众人的陪伴,毅然抵达彼岸,跳脱了循环,超越了另一边护国法会上瓮中的众人。

《大佛普拉斯》讲述了一个情节并不复杂却险象环生的故事,在故事中,导演以其强烈的存在感参与着故事的解读。这点在一些观众看来却是降低了影片的可解读性,不过到后来导演将更多的阐释交给画面与人物,超现实的结尾也扭转了这一倾向。所以电影内涵逐步加深,在导演未参与的部分,多重荒诞的意蕴就显露了出来。信仰的荒诞弥漫全片,庄严在戏讽中轻易被消解了。而在人与人之间的交往中,隔膜多于温情,为维系人的连结而做出的西西弗斯式努力揭示了普遍存在的孤独境遇。而在大佛的监视与仪器的窥视下活动的众人则辗转于看与被看之间,被看者丑相百出,觀看者也并非旷达,人人都是瓮中之人。

参考文献:

[1]加缪.西西弗神话[M].杜小真,译.北京:商务印书馆,2017.

[2]萨特.存在与虚无[M].陈宣良,等译.北京:生活·读书·新知三联书店,1987.

作者简介:陈沛琦,广西大学文学院文艺学专业硕士研究生,主要研究方向为文艺理论与文化批评。