高蛋白酸奶复配稳定剂的响应面法优化

梁佳祺,张书文,马春丽,石静文,依胜男,郝莉雨,吴禹昊,王童,邵伯悦,亓艺洁,吕加平

(1.中国农业科学院农产品加工研究所,北京 100093;2.东北农业大学食品学院,哈尔滨 150030)

0 引言

酸奶是在乳中添加含有嗜热链球菌和保加利亚杆菌的发酵剂发酵而成的产品[1]。当前消费者对酸奶的需求进一步升级[2],市场上销售的酸奶产品同质化严重。因此,开发营养健康美味的新型酸奶产品非常必要。

目前,酸奶加工的稳定剂主要有果胶、琼脂、明胶、变性淀粉等[3-4],多以变性淀粉为主,含量高达0.8%~1.0%,口感糊口黏滞。明胶可提高产品的组织状态及稳定性[5]。但近几年劣质明胶事件一直成为舆论的话题,消费者多有顾虑[6-7]。本研究选用乳蛋白浓缩物(MPC)为配料添加到牛乳中,可提高酸奶的蛋白质含量,同时获得较好的口感及稳定的产品。本研究在参考相关文献[8-10]及前期单因素试验其适宜用量的基础上,通过响应面法优化稳定剂的复配方案,得到一种新型复配稳定剂。

1 实验

1.1 材料

纯牛乳(超高温灭菌乳),酸奶发酵剂(CHR HANSEN),白砂糖,MPC,稳定剂:琼脂,变性淀粉。

1.2 仪器与设备

BSA124S-CW型电子天平,DK-S24电热恒温水浴锅,LHS-150/250HC-II恒温恒湿箱,SRH 60-70型均质机,RW-20高速搅拌器。

2 方法

2.1 工艺流程

牛乳→配料→均质→杀菌→冷却→接种→保温发酵→冷却→后熟→检验→成品

2.2 制备要点

(1)配料。牛奶预热至60℃,按试验设计加入白砂糖,MPC,稳定剂,用高速搅拌装置使其充分溶解。

(2)均质。采用高速剪切均质方法。

(3)杀菌、冷却。经均质后的料液在95℃的条件下,保温5 min杀菌,将杀菌后的料液迅速冷却至42℃左右。

(4)接种。菌种(CHR HANSEN),接种量0.117 g/L,接种时应注意无菌操作,防止杂菌污染。接种后充分搅拌均匀,罐装于高压灭菌(121℃,15 min)后的玻璃瓶中进行发酵。

(5)发酵。接种后的料液搅拌均匀后,在恒温恒湿箱中进行培养,培养温度是42℃,培养时间约4 h~5 h。

(6)发酵终点的判定。酸奶发酵终点判定是酸奶制作的关键技术之一,直接影响酸奶的组织状态和风味。酸奶终点确定过早,则酸奶组织过软,风味差;过迟则酸度高,乳清析出过多。判断方法:发酵一段时间,抽样观察其组织状态并测定酸度。当组织状态良好,有较稳定均匀的凝固状态,表面无乳清,滴定酸度达到80~95oT后终止发酵。

(7)冷却、后熟。冷藏的温度控制在4℃。冷却可抑制后酸化过度,改善酸奶的硬度、促进香味物质的产生等。后熟时间约12~14 h。

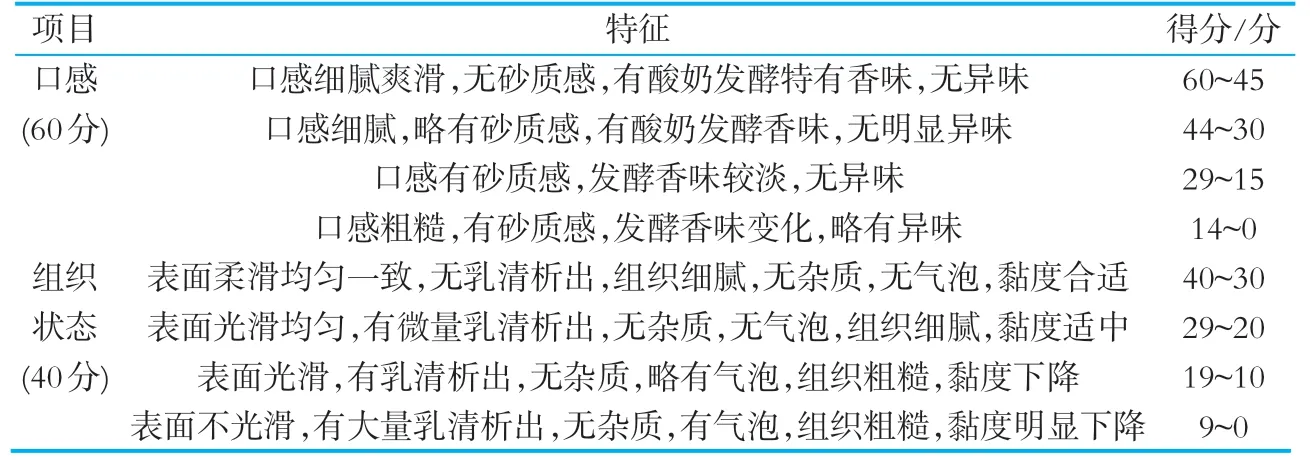

2.3 产品感官评价标准

由10位感官正常人员经培训后品尝,分别从口感及组织状态两个方面对发酵乳样品进行评定,满分100分,平均值取整后作为结果。参考GB 19302-2010中发酵乳的评价标准[11]并进行适当修改[12],具体感官项目权重的分布如表1所示。

表1 酸奶稳定性感官评价标准

2.4 单因素实验

选取对酸奶发酵有显著影响的3个因素,即蛋白、琼脂和变性淀粉的添加量。按表1的评价标准对酸奶进行感官评分。

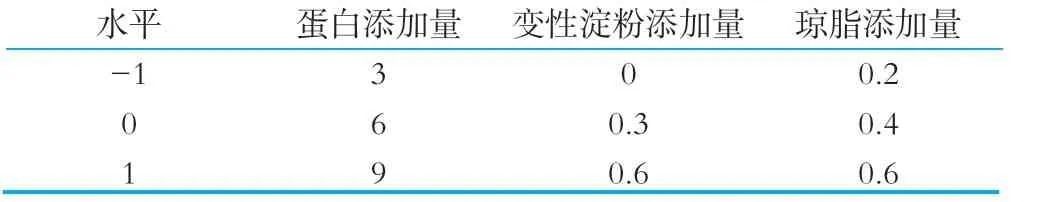

2.5 响应曲面实验设计

以单因素实验结果为基础,以蛋白质、变性淀粉和琼脂的添加量为自变量,以感官评分为因变量,采用Box-Behnken软件设计三因素三水平回归组合实验[8-10],实验设计如表2所示。

表2 酸奶配方响应面试验因素水平%

2.6 数据处理

每个试验平行重复3次,取平均值,采用Design Expert 8.0软件进行数据分析[13]。

2.7 酸奶主要指标测定

(1)酸度测定采用NaOH滴定法测定[14-15]。

(2)黏度测定采用NDJ-1旋转黏度计测定[16]。

(3)持水力测定采用离心法测定持水力[17-18]。

3 结果与分析

3.1 单因素实验

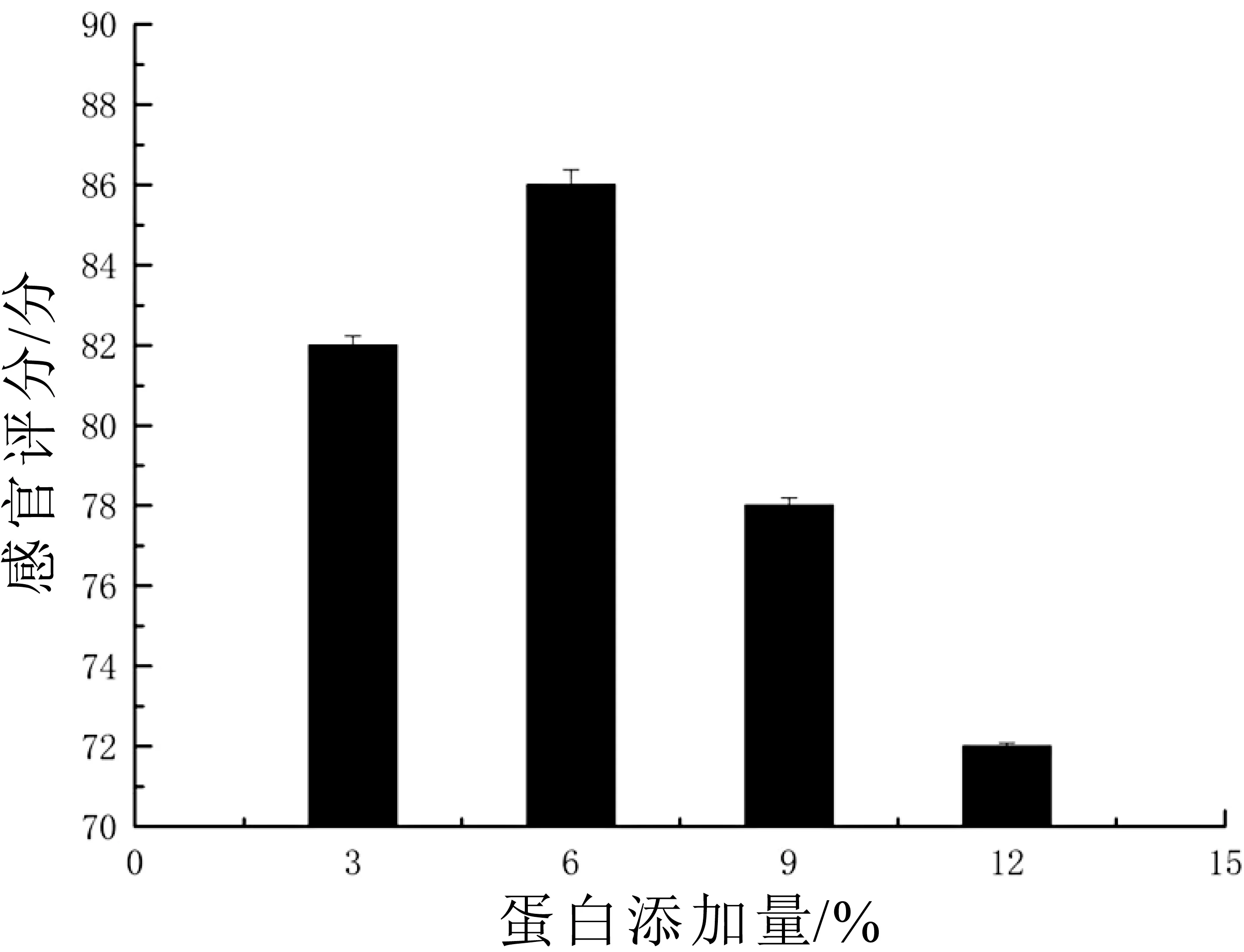

3.1.1 蛋白添加量对酸奶的影响

加糖量6%,琼脂添加量为0.4%,变性淀粉添加量0.3%,蛋白添加量分别为3%,6%,9%,12%,42℃培养4 h、20 min,经后熟后,感官评价结果如图1所示。

图1 蛋白添加量对酸奶的影响

由图1可以看出,蛋白添加量为6%时,口感和质地最佳,再继续添加蛋白时,酸奶的质地粗糙,口感差,因此确定蛋白的添加量为3%~9%为优化时的考察范围。

3.1.2 变性淀粉添加量对酸奶的影响

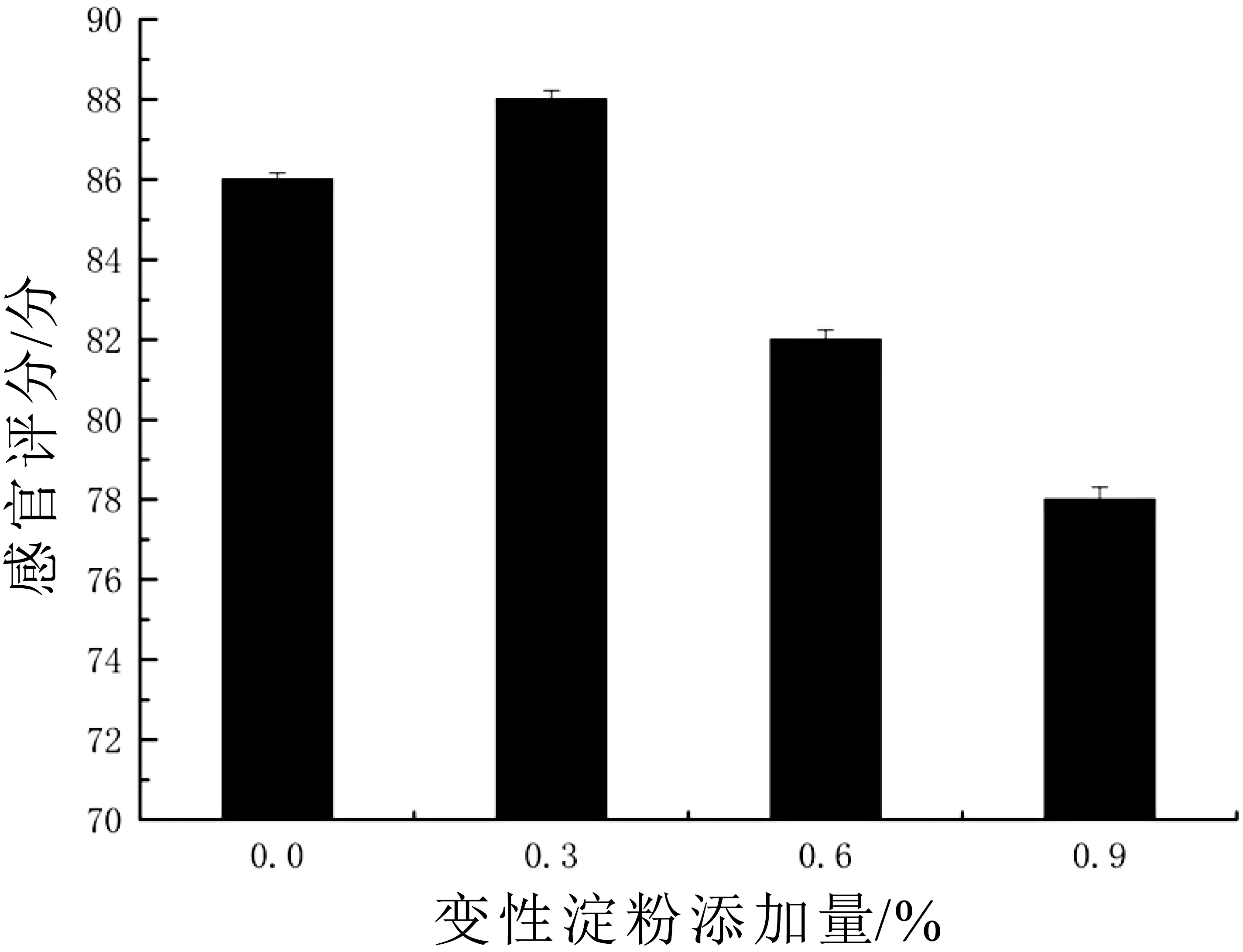

加糖量6%,琼脂添加量为0.4%,蛋白添加量为6%,变性淀粉添加量分别为0%,0.3%,0.6%,0.9%;42℃培养4 h,20 min,经后熟后,感官评价结果如图2所示。

图2 变性淀粉添加量对酸奶的影响

由图2可以看出,变性淀粉在添加量为0.3%时,酸奶的口感和质地最佳。因此确定变性淀粉的添加量为0%~0.6%为优化时的考察范围。

3.1.3 琼脂添加量对酸奶的影响

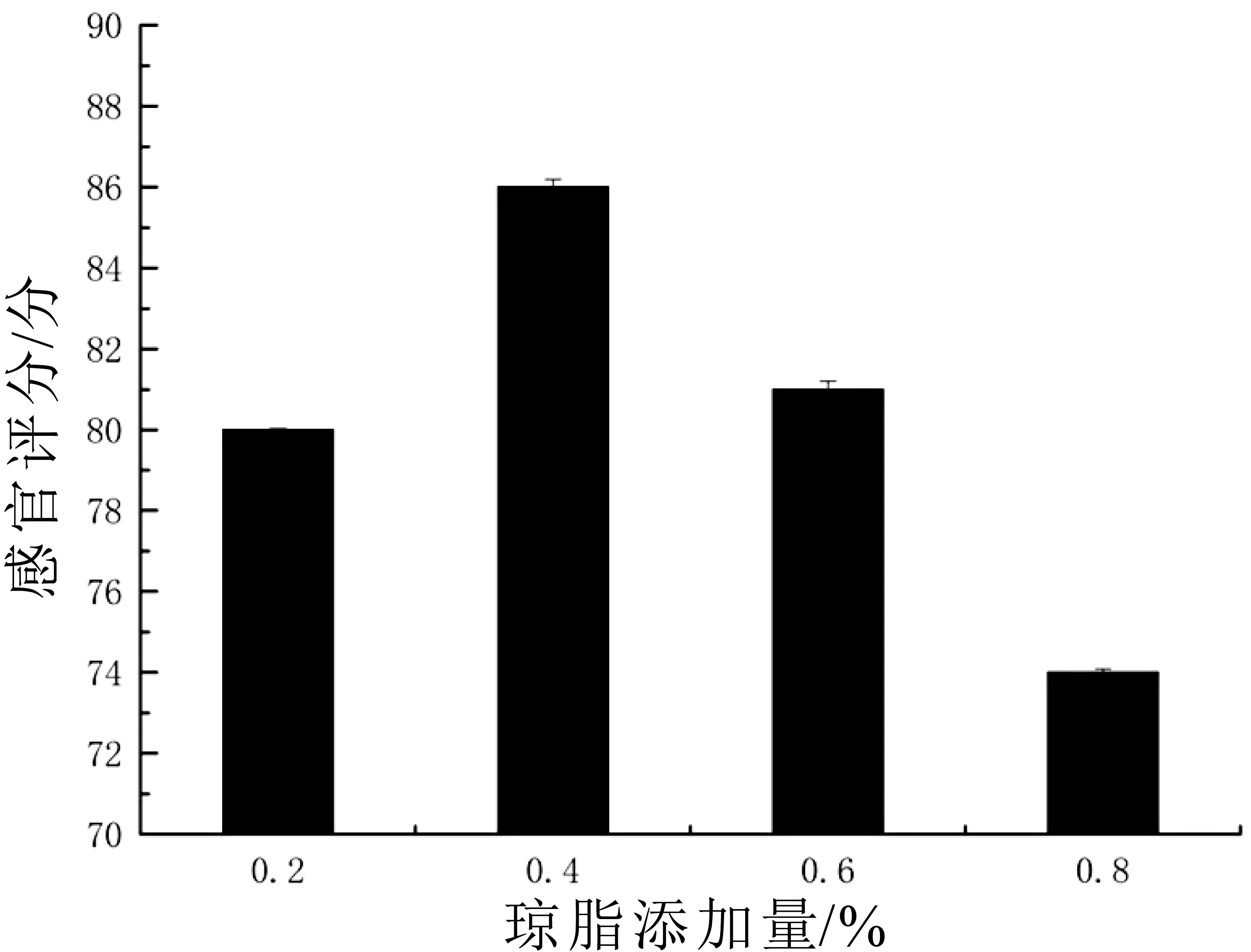

加糖量6%,蛋白添加量为6%,变性淀粉添加量为0.3%,琼脂添加量分别为0.2%,0.4%,0.6%,0.8%;42℃培养4 h,20 min,经后熟后,感官评价结果如图3所示。

图3 琼脂添加量对酸奶的影响

由图3可以看出,琼脂在添加量为0.4%时,酸奶的口感和质地最佳。因此确定琼脂的添加量为0.2%~0.6%为优化时的考察范围。

3.2 Box-Bohnken实验

根据表2的实验因素水平设计,得到酸奶稳定剂配方Box-Bohnken实验结果,如表3所示。

表3 Box-Bohnken实验方案及结果

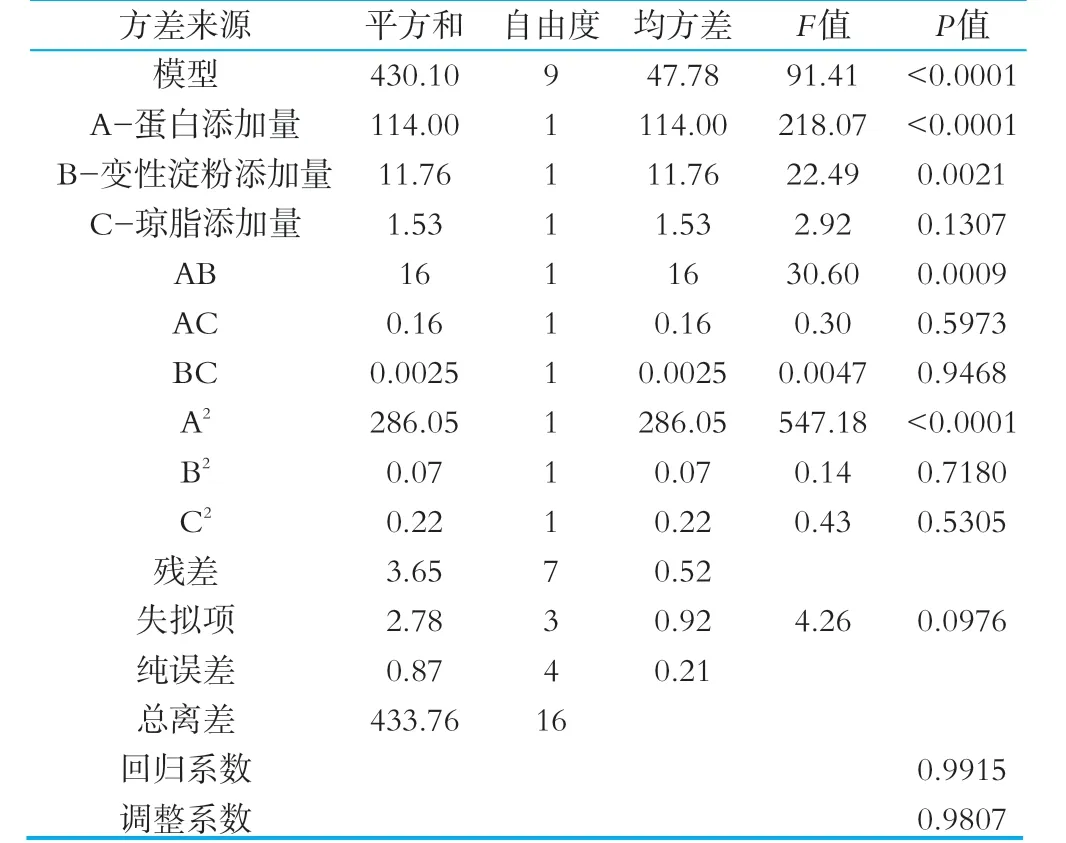

各模型方差比较如表4所示。在拟合模型中,二次多项式模型的拟合效果要好于其他模型。由表4可以看出,实验选用的模型极显著(P<0.0001),失拟项不显著(P=0.0976>0.05),说明模型是合适的;由回归方程系数显著性检验可知,P<0.05说明模型显著;P<0.0001说明模型极显著。模型的校正绝对系数R2=0.9915,R2Adj=0.9807,说明该模型拟合效果良好,试验误差小,可信度高,可以用来分析和预测酸奶稳定剂的复配方案。

模型中的各影响因素的方差分析如表4所示。由表4可以看出,经酸奶稳定剂配方响应面试验后,其感官评分与各影响因素之间关系符合二次方程模型。在三个因素交互作用下,其中,交互作用对酸奶口感有显著影响。从单个因素影响来看,三个因素对酸奶感官评分的影响顺序是:蛋白添加量>变性淀粉添加量>琼脂添加量。

表4 酸奶感官评分回归模型方差分析

利用Design Expert8.0软件对所得数据进行回归分析,得感官评分与各因素之间的三元二次回归的方程为

感官评分=59.09+10.53A+8.57B-0.33C-2.22AB-0.33AC-0.41BC-0.91A2+1.47B2+5.81C2。

图4 Y=f(A,B)的响应面曲面

图5 Y=f(A,C)的响应面曲面

图6 Y=f(B,C)的响应面曲面

图4—图6为各响应面立体分析结果。由图4—图6及软件分析可知,回归方程存在稳定点。通过岭脊分析预测,当酸奶复配稳定剂MPC的添加量为5.64%、变性淀粉的添加量为0%,琼脂的添加量为0.6%时,响应值Y达到最大值,即酸奶综合得分,为90.1。由于以上最佳条件没有包括在响应面优化的17组实验中,需进一步进行实验验证。验证实验结果表明,酸奶的综合得分89.4与预测值相差不大,说明该方程与实际情况拟合良好,充分验证了所建模型的正确性,说明响应面法适用于酸奶发酵工艺进行回归分析和参数优化。

4 结论

通过Box-Bohnken试验设计及回归模型预测确定的酸奶稳定剂最佳配方为蛋白添加量5.64%,变性淀粉添加量0%,琼脂添加量0.6%,在此条件下测得的感官评分均值为89.4,与理论预测值90.1误差较小,各因素对感官评分的影响排序为A蛋白添加量>B变性淀粉添加量>C琼脂添加量。经最佳复配稳定剂实验方案制得的酸奶在冷却后熟后能保持产品均匀一致,口感细腻爽滑,无结块分层和乳清析出现象。并且此配方用MPC成功替代了变性淀粉,使产品具有较高的蛋白质含量,可以在满足消费者对酸奶风味及口感的同时为消费者提供更高的营养价值。