旅游定量研究论文写作逻辑性的思考

周其楼 李 想

(1.江苏第二师范学院城市与资源环境学院 江苏南京 210013;2.美国天普大学旅游与酒店管理系 美国费城 19122)

前言

“逻辑”一词是由英文单词logic 音译和意译相结合而来(钱爽,2015),它来源于希腊文logos,音译为逻各斯(罗翊重,2015),原意指思想、言辞、理性、规律性等(周越、徐继红,2006)。在我国,“形名之学”“名学”“辩学”“论理”(借用日本的翻译)等词语曾被用来表示“逻辑”,进入20 世纪才逐渐通用“逻辑”一词。逻辑关注的真相并非本体真相,而是逻辑真相,即命题的真理性、命题的内容与客观事实之间的关系(郑毓信,1989)。清晰的逻辑是科学思维的一部分,是学术对话交流的必要条件。

逻辑实证是自然科学研究中的重要范式(周可真、姚建萍,2017)。自然科学论文依赖严谨的逻辑和强大的证据,强调论文结论的唯一性和排他性。相对于自然科学研究,人文科学研究由于概念的宽泛性和测量的不稳定性,常常难以达到逻辑上的唯一性(昌成亮,2009)。然而,随着量表的开发、测量手段的丰富,国内外主流旅游学术期刊中,越来越多的定量研究论文开始关注严格的逻辑实证。

就旅游领域而言,论文具有严谨的逻辑是旅游定量研究科学性的重要指征。论文的逻辑设计、逻辑推导是否缜密以及论文的文字表达是否严谨,关系着论文中的结论是否具有必然性,以及这种必然性是否被准确传达。为引起旅游学者对于逻辑性这一话题的重视和关注,本文着重梳理旅游定量研究论文中逻辑的主要类型和具体要求,指出论文写作中容易犯的逻辑性错误。

本文的研究框架主要围绕逻辑的主要类型展开。逻辑类型主要有科学论证逻辑和组织表达逻辑。科学论证逻辑指综合运用逻辑原理去确定某一理论或命题的真实性的思维过程,即运用逻辑原理确定相关论据证明某一理论或命题的真实性和必然性。组织表达逻辑指论文作者对语言文字的组织和表达能准确、清晰地把科学论证逻辑表达出来。另外,逻辑困境规避是科学论证逻辑和组织表达逻辑的补充,主要指在相关研究的现行条件存在缺陷而又难以克服的情况下,如何让科学论证逻辑和组织表达逻辑更加严谨(侯修洲、黄延红,2018)。

一、科学论证逻辑

1.科学论证自洽逻辑

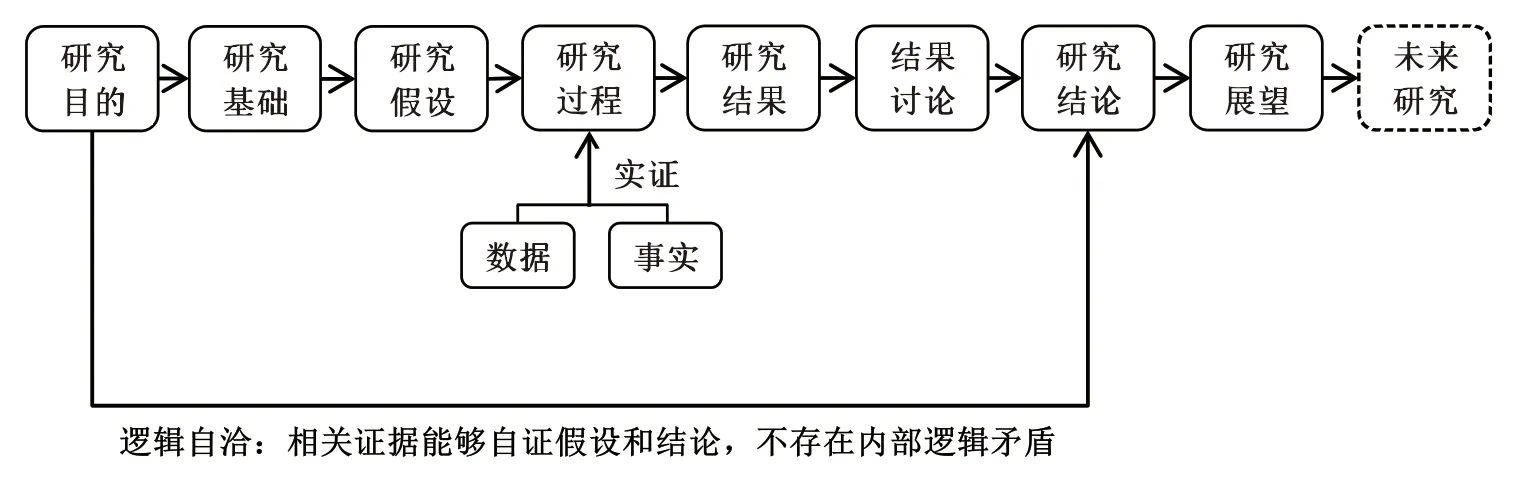

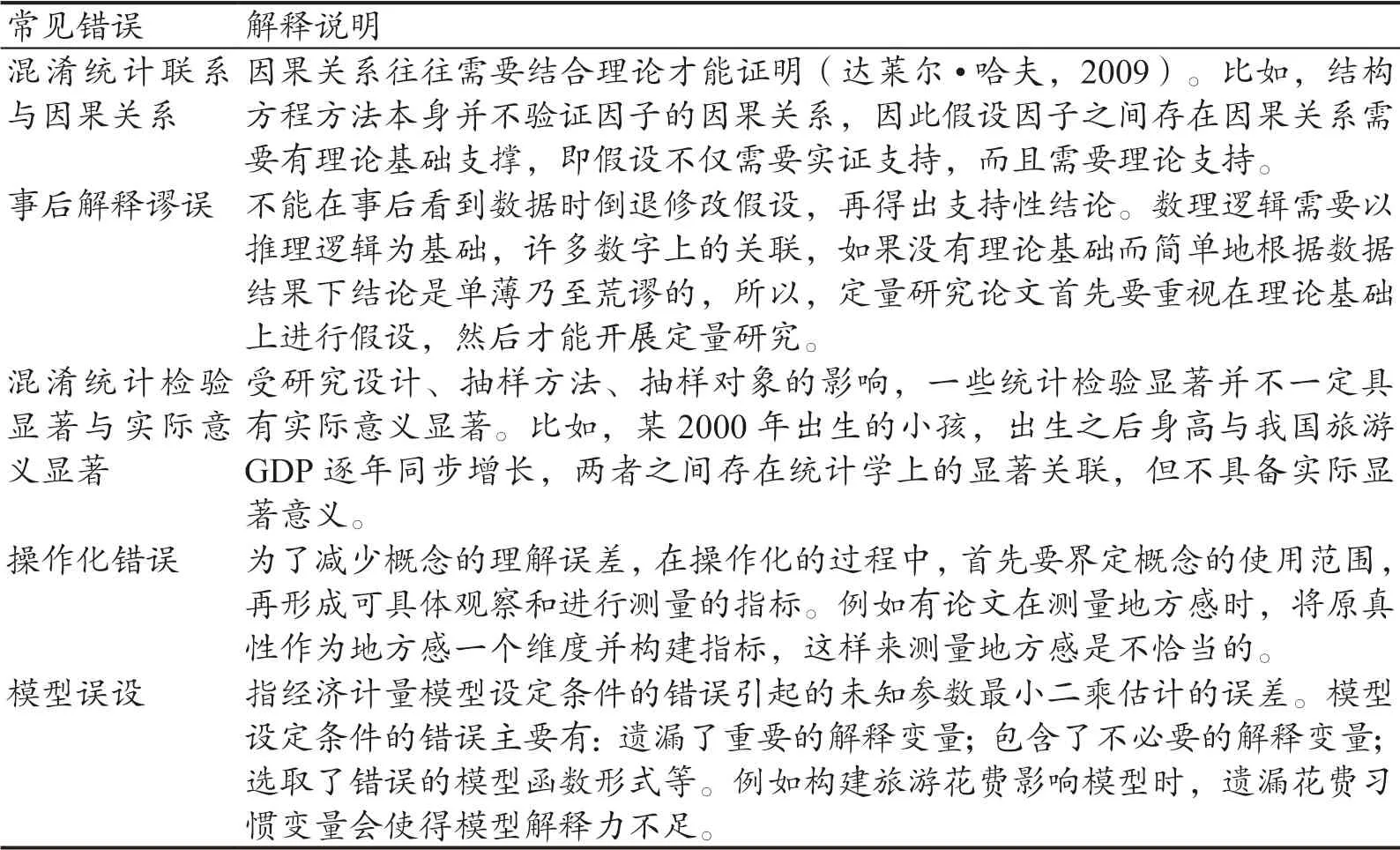

科学论证逻辑中,自洽逻辑指论文中使用的证据能够证明相关的研究假设、论点,不存在任何内部逻辑矛盾。逻辑自洽是一个语言学的原则,即一个理论在语言本身的陈述上是不矛盾的,人们通过仔细分析这个理论的语言文字陈述和数理符号结构,没有发现任何的矛盾,达到了自我完备(杨本洛,2003)。自洽逻辑主要包括推理逻辑和数理逻辑。主流定量研究论文的基本架构——研究目的、研究基础、研究假设、研究过程、研究结果、结果讨论、结论、展望——被称为论文写作的“八股”(彭玉生,2010),利用推理逻辑和数理逻辑可以形成逻辑自洽的自证闭环(见图1)。

图1 自洽逻辑Fig.1 Self-consistent logic

(1)推理逻辑

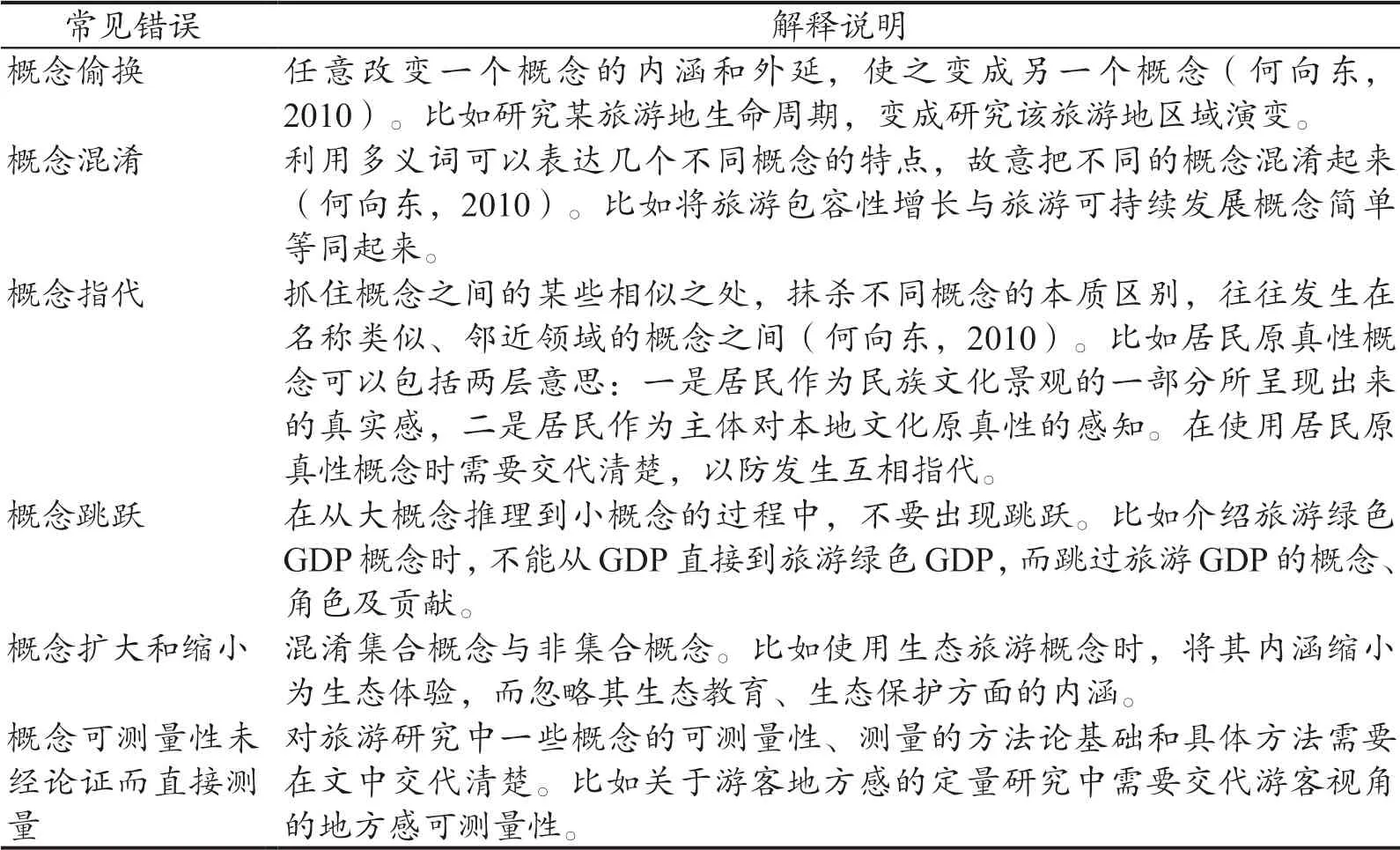

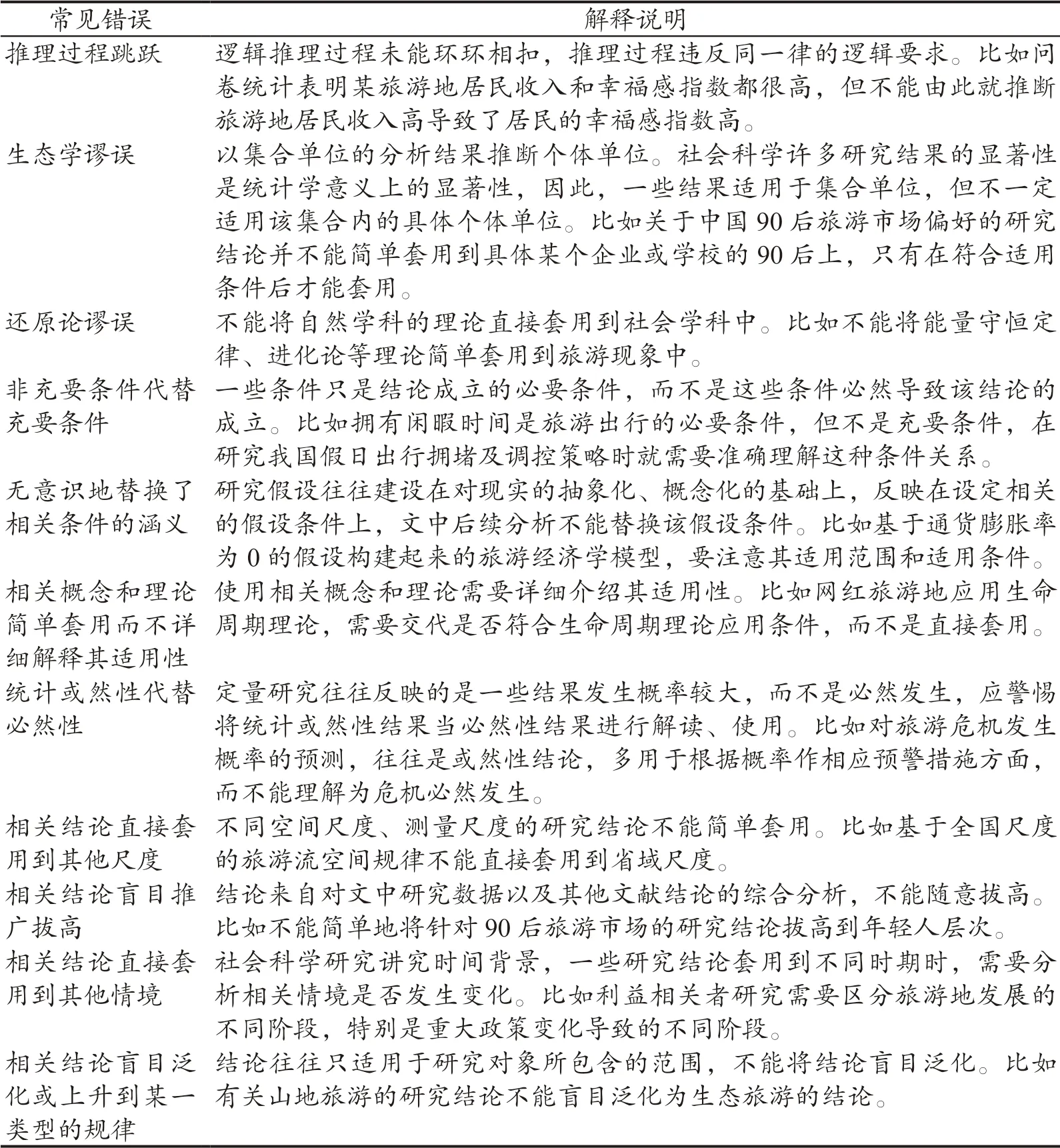

要做到逻辑自洽,推理逻辑非常重要。推理逻辑指借助概念、判断、推理等思维形式来整理、分析所观察的对象,以发现经验定律(傅庆芳,2005)。推理逻辑是论文论证的主要逻辑手段。推理逻辑强调论文中概念和理论内涵及其关系的准确性、研究对象的明确性、研究设计的完备性、逻辑推理过程的严密性,从而保证研究结果和结论的必然性、唯一性、排他性、科学性。学者在论文写作中应当注意避免犯一些常见的推理逻辑错误(见表1)。

表1 论文写作中易犯的推理逻辑错误Tab 1 .The errors of reasoning logic easily made in paper writing

续表

特别需要强调的是,在推理逻辑过程中,尤其要警惕将自造的、未经严格推敲的概念、理论、观点夹杂在推理过程中。一些作者在论文中对相关概念、名词主观地下定义,乃至在知识储备不足、文献梳理不全面的情况下就随意生造新概念,并在此观点、概念基础上进行推导和研究假设,导致其论文的推理逻辑在根基上就存在缺陷。提出一个自造概念而且实证成功,却不知相似概念早已有人提出,这样做只会进一步导致所研究领域文献和知识成长的混乱或碎片化(Shavitt & Stellner,2011)。比如有作者根据道家及道教的盛极必衰、物极必反观点提出“旅游地生死观”概念,但这其实已经涵盖在旅游地生命周期理论中,新概念对旅游知识增长是否有实质性贡献值得推敲;又比如,作者仅仅根据个人的理解对“文明”概念随意下定义,并在此基础上提出相关研究假设,则其研究存在先天缺陷。

(2)数理逻辑

数理逻辑指利用计算的方法来代替人们思维中的逻辑推理过程(任雪芳、汤积华,2016)。罗素在其经典代表作《数学原理》中指出,全部数学可以从一个逻辑公理系统严格推导出来。反过来说,逻辑命题如果可以由数学真理推导,则它就是逻辑真理。现代科学研究中,数理逻辑是基于逻辑学、数学、统计学的定量逻辑,在定量研究论文写作中占据重要地位。

数理逻辑往往通过数理方法实现。在使用具体数理方法时,需要交代方法的适用性、科学性,具体包括:①方法的适用性,注意避免盲目追求研究方法的新、难、炫特点,好的方法在于适合,能合理解决论文中的研究问题;②方法的设计、使用过程要阐述,从而清楚地说明方法使用的科学性、规范性;③指标设计要说明完整,因为指标决定了数理分析的核心——数据的科学性和质量;④采样过程要详细说明,这关系到数据的质量是否可靠。另外,在论文写作中还需要注意一些常见的数理逻辑错误(见表2)。

表2 常见的数理逻辑错误Tab.2 Common errors in mathematical logic

续表

2.科学论证他洽逻辑

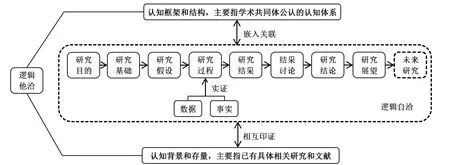

自洽逻辑虽已形成“论据—论证—论点”的逻辑闭环,但论文写作还需要他洽逻辑。他洽逻辑,一方面强调将研究嵌入在更大的学术共同体认知框架和结构当中,以便于学术共同体去阅读、理解、定位及认同其研究假设、研究设计、研究创新、研究贡献;另一方面强调将研究与已有的认知背景和存量相融,主要是与具体的相关研究和文献能够互相印证而不冲突。其中,认知框架和结构主要强调共性的、普遍接受的知识基础和框架;认知背景和存量主要强调具体研究和文献,特别是该领域与该论文相关的重要文献(见图2)。

图2 他洽逻辑Fig.2 External consistency logic

实际上,无论自洽逻辑看上去多么完美,缺乏他洽坐标系的参照和辅助证明,自洽逻辑的可靠性就值得考量和推敲。由于研究者认知视野的局限性、研究假设条件的理想性、统计学定量实证的盖然性,使得作者很难自纠自查出论文自洽逻辑的一些隐性漏洞。如果一篇论文的研究基础、研究假设、研究设计、研究论证、研究结论能够嵌入学术共同体的研究框架和结构中,能够与已有认知背景和存量互相印证,那么该论文更加可信可靠。

(1)知识框架、结构逻辑

英国哲学家布朗在《科学的自治》中,首次提出“学术共同体”概念。学术共同体指具有共同信念、共同价值、共同规范的社会群体。库恩进一步指出学术共同体就是产生科学知识的科学家集团(杨怀中、邱海英,2008)。学术共同体成员了解彼此的工作,接受共同的“范式”(paradigm),在专业方面有充分的思想交流,且专业方面的判断是比较一致的。论文写作中,逻辑推理应该符合外在知识框架,即符合学术共同体的交流共识基础(张凌云、汪才静和张丹等,2017)。一方面,论文中研究问题的提出、理论基础的推导、研究方案的设计、结果的讨论都需要在学术共同体的交流共识基础(公认的知识框架)上一步步地提出问题、解释问题、说明问题,这不仅是学术共同体互相交流的基础,也是科学研究建立在已有知识上的必然要求(即所谓站在巨人的肩膀上);另一方面,论文的研究结论和贡献,也应尽量与学术共同体公认的知识框架关联,从而有利于在更大知识框架中明确文章所作贡献的定位,有利于得到研究背景多样化的读者和评审专家的理解和认同。

科学研究如果不从公认的知识框架出发,不从他人的认知基础出发,甚至不去了解学术共同体接受的认知框架和研究范式,而是盲目地“自成话语体系”或“另立炉灶”,一方面,研究者视野受到局限、研究范式不科学、钻牛角尖,其研究易沦为非专业研究(甚至是“民科式”研究,即民间科学式研究),另一方面,审稿人和读者初次读这类的文章是比较吃力的,甚至会不知所云,即使看懂了,也可能有“漏洞百出”的感觉。

为了更好地说清楚论文研究目的、研究基础、研究假设、研究设计,作者首先需要作大量的文献回顾以交代该领域研究的进展,包括相关概念、理论、研究历程、主要范式等内容。另外,如果文献回顾能够回溯到论文研究问题之上的更大领域的基本问题、基本概念、基本理论、基本方法,从而嵌入关联更大领域学术共同体的认知框架和结构,阐明论文中研究的科学问题在更广知识体系中的位置和价值,也能够让学术兴趣广泛、学术领域多样的读者以及评审专家更好地理解和认同论文。即基于公认的知识框架切入论文的选题、设计,才能让评审者和阅读者更易理解论文的主要目的和思路,才能更好地理解论文在知识体系中的位置和价值。因此,文献回顾内容占比要较大,约占全文的四分之一到三分之一。文献回顾简略是许多论文存在的重要问题,从而影响了对论文的理解和信任。

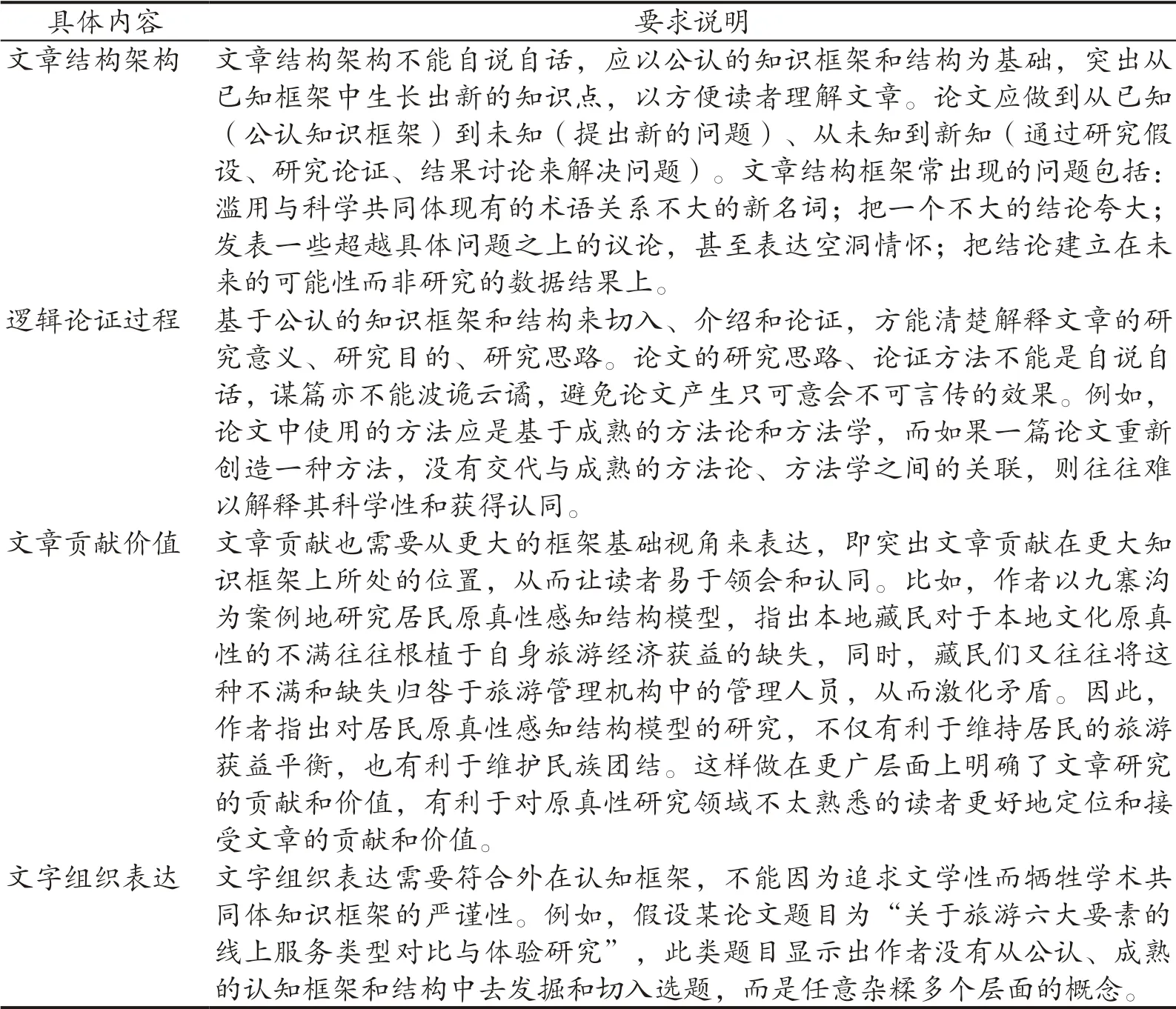

文献回顾不是知识总结,也不是简单的梳理,更不是授课,而是对已有相关研究的概括和评述。文献回顾意在找到本文在已有知识框架中的位置,通过对已有知识框架的论述,论证本文研究的必要性和意义,阐释研究的理论基础,论证研究设计的可行性。考虑到旅游研究的特质,对具体情境(比如时空、行业和消费特征)的描述(Li,2016),也有益于明确论文所研究问题在知识框架中的定位。论文写作中对知识框架、结构逻辑的具体要求见表3。

表3 对知识框架、结构逻辑的具体要求Tab.3 Specific requirements of logic of knowledge framework and structure

(2)知识背景、存量逻辑

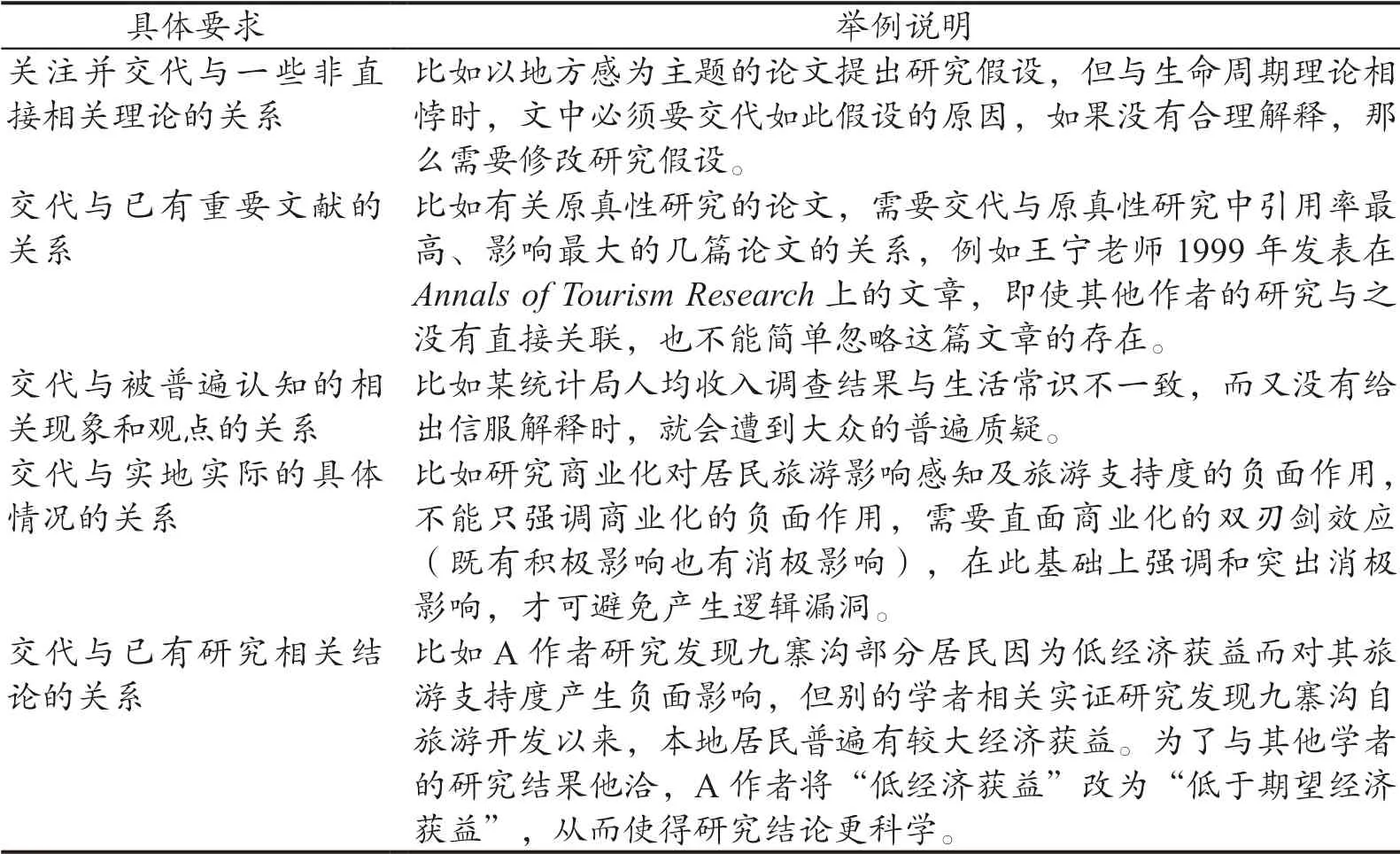

知识背景和存量逻辑主要强调论文中相关部分能够从已有研究和文献中找到旁证,交代与某一具体概念、具体理论、具体研究结论以及具体现实现象是否相融、相互印证。对知识背景和存量逻辑的要求一方面有助于纠正论文自洽逻辑中难以发现的一些问题,另一方面有助于提高评审专家和读者对论文中结论的信任度。当论文与现实世界的具体背景、已有研究体系和知识存量格格不入,论文的结论难以与已有研究呼应,难以融入已有的研究体系,而又没有强大的理论支撑和证据证明时,就会影响论文研究结论的可信度,就需要考虑论文存在自证程序瑕疵而导致结论错误的可能性。当出现不融洽情况时,也应该给出合理解释。如果论文出现与研究背景、存量之间不他洽的情况,又没有给出合理的解释,就容易被这些“明显冲突”证伪。经常出现某篇文章因为个别点与“某个背景”“某篇重要文章的发现”“某个普遍共知的案例”“某个事实”相冲突而被驳斥或证伪。论文写作中对知识背景、存量逻辑的具体要求见表4。

表4 对知识背景、存量逻辑的具体要求Tab.4 Specific requirements of logic of knowledge background and inventory

实际上,论文研究发现与已有研究的他洽,我们并不陌生,在文中我们常这样表达:“这个发现与某某的研究发现是一致的。”从评审专家角度来说,如果论文知识贡献是与已有研究共融下的新的增长点,往往会觉得研究结论比较可靠;如果论文知识贡献与已有研究处处相悖,除非有非常强大的证据,否则评审专家会对研究有更多的疑虑,接受过程相对较难。学术论文是创造性思考和研究的结果,但学术论文的写作需要严格地遵循一定的写作惯例,以便准确高效地向读者传递信息。于是,学术论文需要在“相容”和“差异”两个方面保持优化平衡(全球华人管理学者社群,2018)。学术论文一方面应该显示其与之前文献及已有研究成果间的联系,表明其领域所属、成果的嵌入与相容(颠覆性成果需要更扎实、有说服力的实证证据),另一方面也需要充分展示其与之前研究工作相异之处,从而论证其对所属研究领域的独特贡献。对于旅游研究这样的应用性领域,判断“相容”和“差异”的基准,既包含旅游本领域的已有研究成果,也应包含基础学科的存量知识。

二、组织表达逻辑

科学论证逻辑(包括自洽逻辑和他洽逻辑)的清晰(clear)、完整(complete)、正确(correct)、简明(concise)的表达还需要组织表达逻辑支撑(Lipson,2009)。石里克(1993)认为科学性除了强调论文中观点和结论需要经验事实和数据作为论据支撑外,还强调论证语言和论证过程要符合语法规则(吴先超,2005;黄其洪,2006)。因此,组织表达逻辑也是论文逻辑的重要组成部分。

组织表达逻辑除了指论文的语言组织表达要遵从同一律、矛盾律、排中律等基本逻辑原则外(李小克,2002),更重要的是指论文在整体架构、谋篇布局上,具有流畅的思路、清晰的条理、充分的论证、衔接的首尾,能够遵循着某种逻辑顺序将思想表达清楚,将论证过程表达透彻,使研究的结果结论和贡献价值清晰又使人信服(曹瑞冬,2017)。

与报章、申论等文章相比,定量研究论文的核心是科学论证相关探索和发现的过程。前文所提的主流定量研究论文的基本架构——研究目的、研究基础、研究假设、研究过程、研究结果、结果讨论、结论、展望——较好地组织了自洽逻辑和他洽逻辑(见图1、图2)。这一架构在目前科学范式下因较为符合科学研究认知习惯而常被固定成定量研究论文的规范格式,被称为定量研究论文组织的“八股”(彭玉生,2010)。因此,论文应尽量按照主流的基本架构模式(即所谓的“八股形式”)进行组织表达,比如对研究背景和研究基础的介绍都集中放在“文献回顾”部分,而不应该在讨论部分再去综述相关文献。论文组织表达不能交叉、分散、凌乱,比如不能在介绍旅游绿色发展历史需要时,大谈旅游绿色GDP 的指标,而在对旅游绿色GDP 指标评价时,又大谈旅游绿色发展的历史需要。按照主流基本架构模式组织论文需注意以下方面:

1.线性

按照“研究目的、研究基础及假设、研究过程、研究结果、结果讨论、结论及展望”的基本架构模式组织论文时,前后需要保持线性一致,聚焦同一个科学问题,跟随一个逻辑线条,做到思维线索一目了然。既要避免散文式形散神聚的文风,也要避免小说式一波三折的谋篇。特别需要注意的是,作者往往已经将自己的论文反复梳理,因为过于熟悉,常会担心论文过于平铺直叙而不免平淡,于是或故弄玄虚,或故作高深,试图造成文似看山不喜平之感,反而影响论文的线性逻辑和整体感,甚至会弄巧成拙、画蛇添足。好的论文写作犹如讲故事,娓娓道来,自然流畅(Peracchio & Escalas,2008),正如Bem(2003)所言:“一篇期刊论文是直截了当地讲一个如何为某个特定问题寻找答案的故事,它不是一篇有插曲或倒叙的小说,而是一个仅有单一主线的故事。”

2.聚焦

一些不相关话题,会引起不必要的思维障碍、错误的关联和思路的迷惑。一些作者会在论文里细碎地介绍自己在研究过程和论文写作过程中的情绪、感悟或曲折的过程(侯沉,2017),穿插与论文主旨无关的议论,这些都是不可取的。不必要的补充说明,容易引到其他话题上去,或与其他话题关联起来,导致本话题和研究宗旨不明确,甚至与其他话题和概念缠绕到一起,引起理解障碍和偏差。

3.自明

论文基本架构的各部分甚至每一段落、图表的主旨、功能、目的要直接、明确。句子之间、段落之间的逻辑关联要直接交代清楚。当今的生活节奏和媒体环境下,读者没有“沙里淘金”的耐心或意愿,千万不要期望读者能从作者不合逻辑的推论、转移话题的论述和无关的旁敲侧击中领会作者的意图。

三、逻辑困境规避

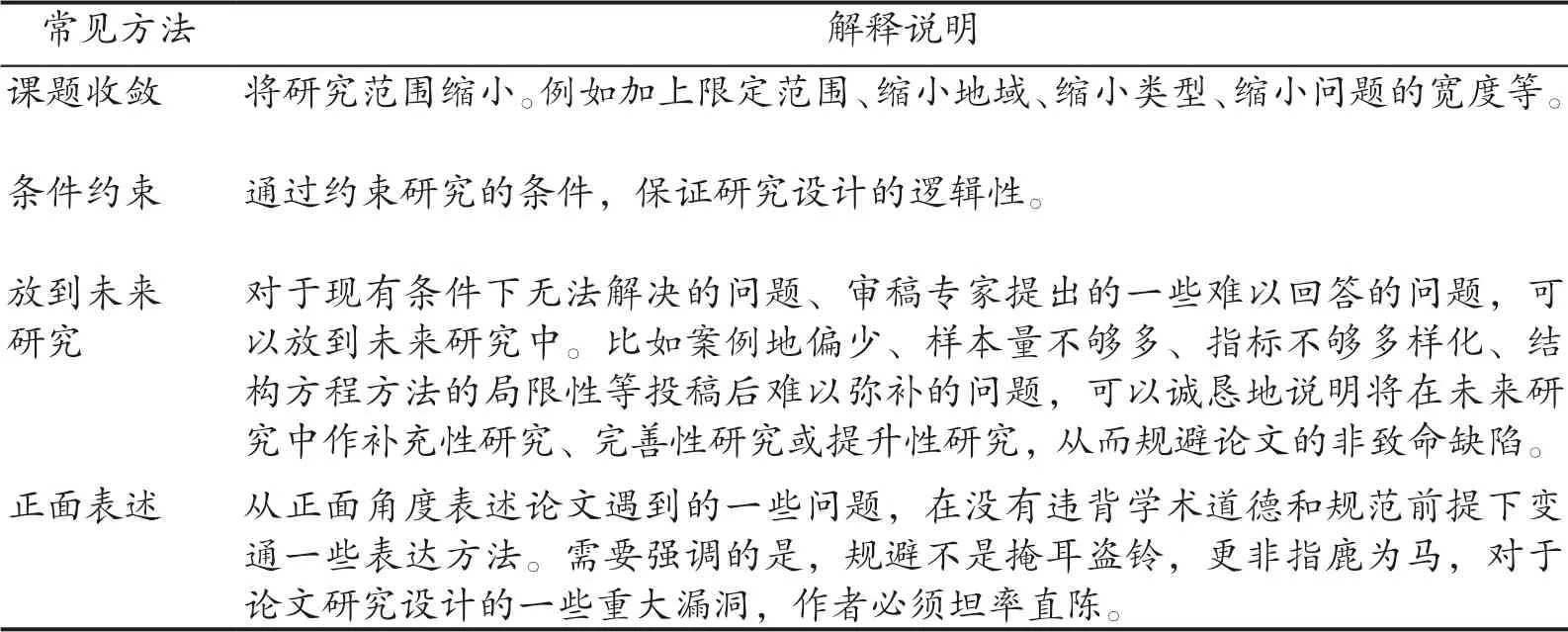

受研究条件的限制,论文写作中会遇到一些通过研究设计难以克服的逻辑困境,此时需要在表述上加以规避,否则在逻辑上会形成漏洞。例如传统的经济学模型(常常被引入旅游者消费选择模型)往往建立在“经济人”的假设上,即假设人是以完全追求物质利益为目的而进行经济活动和相关选择的主体。然而,现实中人的选择往往是非理性的。因此,使用这种模型往往要作经济人条件假定。又比如,以书法景观为代表研究游客对传统文化的态度,然而传统文化是个抽象的概念,书法景观也不能完全代表传统文化,逻辑上并不能形成完全的闭环,因此,一方面,需要强化论证书法景观对传统文化的代表性,另一方面,在论文未来研究部分强调关于传统文化的研究结论还需要其他案例(比如地方戏、剪纸等)进一步支撑强化(Zhou,Zhang & Edelheim,2013),从而规避逻辑漏洞。总之,论文写作过程遇到的逻辑困境必须妥善应对和规避,使逻辑更加严密、严谨。论文写作中常见的逻辑困境规避方法见表5。

表5 常见的逻辑困境规避方法Tab.5 Common methods to avoid logical dilemma

总结

一篇高质量的论文不仅要有很好的创意,更重要的是要有严谨严密的逻辑,让审稿人和读者信任其研究设计、研究结论的可靠性。一个常见的现象是,选题相近的论文,有的能发在高级别期刊上,有的只能发在低级别期刊上。其中重要的原因在于这两篇类似的文章中,一篇挖掘得较深、完全符合科学研究的范式(逻辑实证),有可信的新(尽管未必大)的进展,能够在学术共同体研究链条向前滚动中发挥作用;而另一篇,别人无法确定其研究价值,难以信任其逻辑和结论,也难以识别和信任其对知识体系更新的作用和意义。

本文的作者之一曾与一位顶级期刊的主编闲聊学术写作,她指出:“Fuzzy writing reflects fuzzy thinking.(混乱的写作反映了混乱的思路。)”可见提升论文写作的逻辑性其实就是在提升科学研究、学术思维的逻辑性。