“氨分子运动”的改进实验

黄过平

摘 要:教材中氨分子运动演示实验在敞口烧杯中进行,实验过程中浪费药品、浓氨水不断挥发污染空气,危害学生健康。针对上述情况,笔者采用具支试管、注射器、分液漏斗,干燥管等仪器重新设计和组装了实验装置。该装置具有微型、绿色环保、现象明显、操作简单的优点,增加了实验的趣味性,提高了课堂效率,培养了学生的创新思维能力。

关键词:氨气;分子运动;改进;具支试管;注射器

一、实验在教材中的地位和作用

1.实验在教材中的作用和地位

“氨分子运动”实验是人教版九年级化学教材上册第三单元课题1“分子和原子”的内容。分子和原子很小,具有看不见摸不着的特点,生活中涉及到有关分子性质的现象,学生不易理解,不能从微观角度做出合理的解释。通过课本中氨分子扩散演示实验,培养学生的观察能力和抽象思维能力,建立起分子模型,認识到分子的真实存在,感受到分子具有运动的性质。为后续学习原子、离子等微观概念打下坚实的基础。

2.原教材实验内容

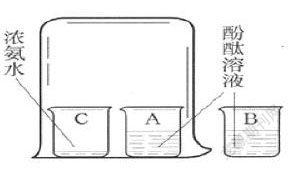

实验装置见图1

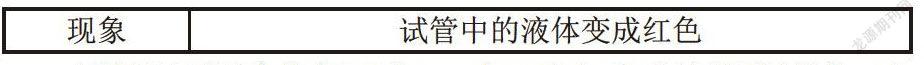

⑴向盛有约20ml蒸馏水的小烧杯A中加入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液的颜色。

⑵从烧杯A中取少量溶液置于一只试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察溶液颜色有什么变化。

⑶另取两只小烧杯B和C,向B中加入几滴酚酞试液,向C中加入约3ml浓氨水,用一个玻璃大水槽图1

罩住A,C两只小烧杯,待几分钟,观察A、B烧杯中液体颜色有什么现象?你能解释这一现象吗(将答案列入表1)?

二、原实验设计上的缺陷

⑴原装置用了四只烧杯,在讲台上演示时实验装置不能移动,造成了后面很多学生观察不到明显的实验现象,由于所用的药品为浓氨水,能挥发出强烈的刺激性气味的有毒气体,因此学生不能进行分组实验。

⑵在进行探究活动过程中,向小烧杯中加入药品时造成浓氨水的挥发,教室内弥漫着刺激性气味的氨气,氨气有毒,对人体的呼吸系统、神经系统、血液循环系统和皮肤组织等都有较大的毒害作用。同时也污染着空气,破坏了生态环境,不符合绿色化学要求。

⑶两只小烧杯A、B完全相同,所装药品浓氨水和滴有无色酚酞的蒸馏水都是无色透明的液体,要在烧杯上贴上标签以便区分,即使这样也有学生分辨不清变色主体。

⑷氨分子扩散过程不明显,实验用时过长,一两分钟后仅仅在酚酞表面出现红色现象,后排大多数学生观察不清现象。

⑸实验中,浓氨水和酚酞溶液都用小烧杯盛放,用量过大,用完后氨水浓度变稀不能重复使用,造成严重浪费,不符合绿色化学理念。

三、实验创新设计

1.实验药品、仪器及装置

实验药品和仪器:浓氨水、酚酞试液、脱脂石棉、具支试管、橡胶塞、干燥管、分液漏斗、5ml注射器、止水夹。

2.实验装置:如图2所示。

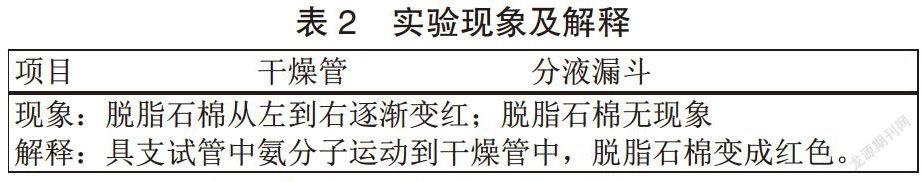

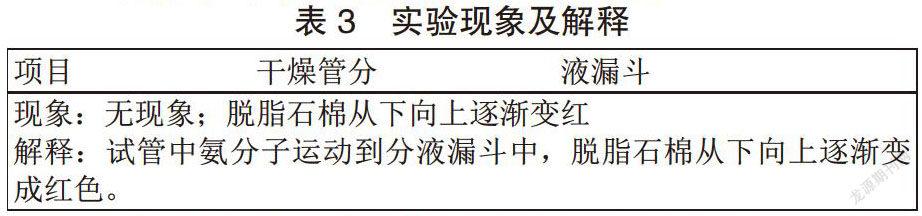

实验操作、现象及解释3.实验操作与结论:

⑴在图2装置中,关闭分液漏斗活塞。向干燥管容器内放置一团蘸水的脱脂棉,再向分液漏斗和干燥管内分别放置滴有酚酞试液的脱脂

棉条,最后再向分液漏斗口和干燥管容器内塞上一团蘸水的脱脂棉(吸收氨气,防止氨气挥发到空气中),将事先装浓氨水的注射器插入橡皮塞内向具支试管中注入4毫升浓氨水,观察现象。

⑵再打开分液漏斗中的活塞,观察现象。

通过对比这两个实验,验证了分子是真实存在的一种粒子。使学生感受到分子的质量和体积非常小,但是分子时刻不停的运动着。

四、创新实验的优点

⑴取材方便,分液漏斗、干燥管、注射器等仪器在中学化学实验室都有配置,注射器在医院都能买到,本实验装置简单,操作方便。

⑵实验在封闭体系中进行,实验过程中没有氨气泄露;实验过程中药品用量少无浪费,实验用时短,大约2-3秒钟就能看到红色出现。具有绿色、环保、无污染的优点。

⑶实验尾气处理装置巧妙,在干燥管内和分液漏斗口塞有一团蘸有水的棉花,氨气被水充分吸收,避免了倒吸现象。

五、实验反思

1.成功之处:

①该实验操作简单,节约环保,时间较短,特别是尾气处理巧妙,利用氨气易溶于水的性质,在干燥管容器和分液漏斗口各放置一团蘸有水的棉花,既吸收了氨气,又平衡了内外气压。

②有对比实验,现象直观有趣,通过对比,使学生感受到分子是真实存在的,且在不断的运动。为了增强生活化和趣味性,还可以将试管中的脱脂石棉换成其它简单图案,如滴有酚酞的滤纸条和各种几何形状的折花等。

2.为了取得最佳实验效果,在实验过程中还应注意以下几点:

①应使用新制浓氨水。如果氨水放置时间太久或浓度太小,会使实验耗时延长,变红现象不够明显。

②在使用无色酚酞的过程中避免手接触到酚酞溶液,否则会使少量酚酞转移到棉花团上,使实验中出现棉花变红的现象。

此文系甘肃省“十三五”2017年度教育科学规划课题《初中化学演示实验的改进与创新研究》成果之一,课题规划号:GS[2017]GHB0772。

参考文献

[1]谢丹敏,汤中华.封闭U形管在对比实验中的应用[J].化学教学,2016(4):81~84.