卡普尔引发的一种艺术悖论

王春辰

近些年,来中国举办个展的国外艺术家越来越多,而且规模是越来越大。这似乎成了一种趋势,一个美术馆不举办几个国际大牌艺术家的个展,似乎都不好意思说自己是美术馆了。这股风潮应该是随着上海的一批民营美术馆的开馆而显赫起来的,如:龙美术馆举办了布尔乔亚、埃利亚松展,余德耀美术馆举办了贾科梅蒂展,昊美术馆举办了博伊斯、白南准展,复兴美术馆举办的辛迪·舍曼展,等等。

当这些大展举办之时,媒体广泛报道,特别是自媒体一夜之间就将展览资讯、内容、图片传播起来,自媒体放大了这些展览的传播覆盖面。而现场观众人头攒动、摩肩接踵、购票观展,美术馆也因观众量大、票价收入不菲,形成了办大展—高门票收入—再办大展的循环。好评如潮,形势大好,美术馆经济模式已然成型。

在北京,办大展在这一两年才蔚然成风,如:红砖美术馆举办赛拉诺、埃利亚松、卢卡斯展;尤伦斯举办劳森伯格、毕加索、马修·巴尼展;中央美院美术馆举办艾利希、安尼施·卡普尔展,等等;票价也随之攀升,以前也就是几十元,现在一般是120元、180元等,观众都能接受,花钱看大展开始成为生活习惯。那么,我们要思考的是:美术馆为什么要举办这类国际上著名艺术家的大展?它为什么又成为观众、特别是年轻观众热衷消费的文化新潮?

作为在美术馆工作的策展人,我自然多了些思考和反思。大展的兴起与这个时代的全球化密切相关,是中国与世界深度关联的表现,是一件可喜可贺的事情,也是国人观众在家门口能够看到世界著名艺术家作品的大好机会,也是中国发展经济后有能力举办这些大展的体现。但是我们也应该看到,这种不断举办大展的背后是美术馆自身定位的不清晰和学术研究的匮乏。如果一个美术馆举办国际著名艺术家个展,是为了迅速拉升美术馆的形象,那可以举办一二次;但如果三番五次地举办,则缺少了一个美术馆的学术连贯性。相反,在媒体的作用下,变成了网红大展、售门票的观众打卡地,这就有违美术馆的立意和美术馆的学术功能了。或者说,美术馆的功能转型固然有偏爱观众人数的一面,但美术馆的实质是关于艺术与美术史的研究的。这一点是策划这些大展的悖论,也是当代艺术与展览之间的悖论。

从策展的角度看,这些展览除了视觉观看和展场的视觉效果外,有多少对其艺术本身进行研究的呢?或者,这些大展是否出版了具有深度学术研究的画册,是否以学术连贯性在策划展开?如果一个美术馆不是从学术研究的角度对这些国际艺术家进行了深度的、不同视角的研究,那么这样的展览就只能是为展而展,而不是为了促进艺术研究的学术建设和积累,甚至也不是为了建构一个美术馆的美术史研究系列而举办。用成语说,就是“过眼云烟”,留不下一个独立的学术研究成果,仅仅在网络上留下了那些网红的打卡照片和媒体的传播而已。国内做的这些国际艺术家都是已经得到国际艺术界的承认和接纳的艺术家,如果仅仅是拿来,而没有再次进行学术研究,则意味着没有做出一个美术馆对这些艺术家的学术贡献——展览观看可不是学术贡献。

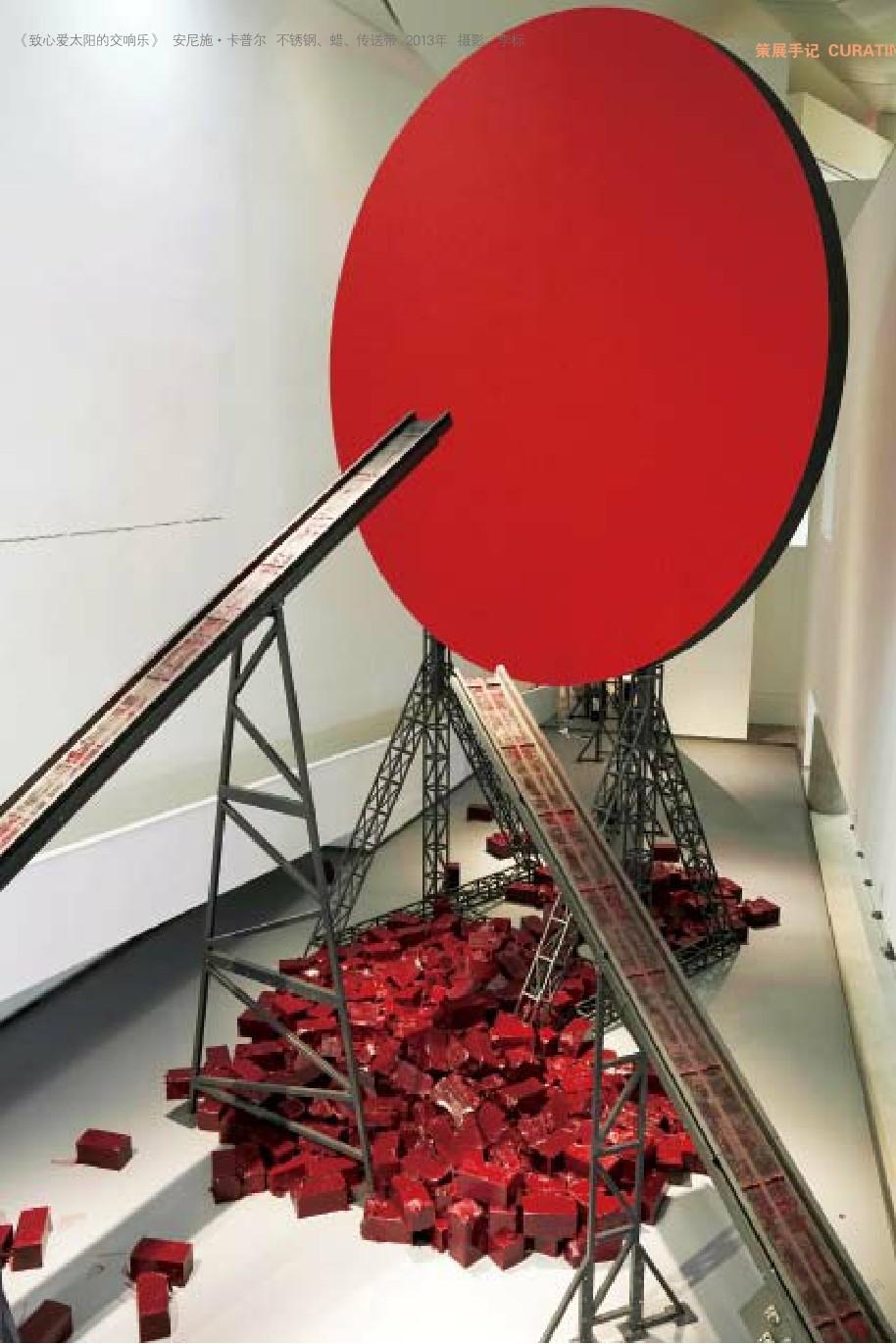

以这次在中央美院美术馆策划得非常有挑战的一次展览——安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)的展览为例。首先是卡普尔已经享誉国际,出版过多种画册,他到中国来办展究竟对我们有什么学术意义?中国的很多艺术家都非常喜欢他的作品,但喜欢的理由在哪里?这并不是仅仅从感官上说一句喜欢就万事大吉。同时,卡普尔作品中的很多内涵阐释又是这个时代特有的现象,如果不是以艺术的方式做出的创作,它们不可能产生广泛的影响和公共空间的需要。

在展览准备过程中,为了写卡普尔,我翻阅了他的画册和他的相关评论文章,注意到国内的很多文章是从觀感上议论他的作品;而国外的画册有访谈、有专文,是从更广泛的文化历史来讨论卡普尔的。同时,我也注意到卡普尔画册中的评论从现代艺术史角度谈得少,这不是不谈,而是卡普尔就生活在现代主义艺术发展、成熟的时代,这些现代艺术的方法和观念早已融合在艺术系统中,无须再谈;但是到了中国则不同,如果不对卡普尔和现代主义艺术的历史关系做一些梳理和阐明,对于很多观众而言,是不会明白他何以创作出这类作品的,更不会明白他的艺术作品与其理念为什么能够在世界上被广为接受。所以,我在写文章时着重谈了卡普尔是谁、他与现代主义的形式主义的关联以及他的艺术理念的不同层面。但这样准备或这样写就够了吗?显然不够。那么就需要后续的一系列学术讲座、研讨会、出版物来完善,同时也要有更为丰富的其他物料呈现一个艺术家的学术意义。

我在泰特现代美术馆看到杜马斯(Marlene Dumas)个展,展览结构与主题非常充实,展陈设计清晰地突出作品,而非突出展厅的绚丽——展陈设计为作品服务,而不是为了展陈设计而设计,设计大于作品就过度放大了视觉观感;更关键和重要的是杜马斯这个展览出版的画册涵盖多个学者撰写的研究文章,从不同角度研究了艺术家,让观众、研究者得以进入到艺术家及其作品的内核中,而不是停留在观看或打卡的表面。更有特点的是:为了辅助展览,他们将研究杜马斯的所有画册、出版物都收集齐全,在展厅外的书店陈列出来,供观众选购。事实上此举也呈现了这个艺术家的学术脉络和研究系统。他们甚至将杜马斯读过的书、受到过影响的著作也呈现出来,如杜马斯非常喜欢的美国诗人金斯伯格(Irwin Allen Ginsberg)的诗集也在展览当中。可以说,这些细致挖掘艺术家思想、情感历程的研究不是网红打卡注意的地方,却恰恰是美术馆策展的学术研究的地方,也是呈现一个艺术家学术价值和特殊性的地方。在英国白教堂美术馆看过举办的美国艺术家马克·戴恩(Mark Dion)的个展,出版了非常重要的研究出版物,也同样将世界上所有有关艺术家的出版物一同展示并销售,引导观众进入到艺术家的学术世界。由这些做法可以看到,策划一个艺术家个展过程中有很多地方,我们还没有想到或做过。

另外一点,通过策划卡普尔在中国的展览,我们也深刻感受到艺术家的重要意义与艺术系统或体制的关联。这些国外的艺术家的确有独特的艺术创造,但他们又是在艺术系统的支持和推动下节节发展的。比如画廊就是艺术家成长的助推器,他们始终以推动艺术家向社会各个层面为目标来了解、认识艺术家。比如代理卡普尔的里森画廊(Lisson Gallery),为艺术家举办过18次个展,向世界各地推荐。几年前里森画廊就来过央美推荐卡普尔,但我们那时没有档期,而这次展览依然是在他们推荐之下举办的,可见一个画廊机构对艺术家的推动是多么坚定和持续。当然艺术家自身创作也要丰沛,艺术家的成功确實是与艺术机构的支持和推广相辅相成的。

反思我们国内的美术馆,是不是深入全面地研究一个艺术家、给艺术家做出不同角度的学术研究展,特别是对新一代的艺术家,我们的美术馆有没有一个主动而建设性的学术研究和展览规划,都值得我们从这些国际艺术家的艺术成长中吸取有用的经验和方法。卡普尔能够到中国来举办个展,当然中国的艺术家也能够在世界上举办展览。实际上,已经有了很多的中国艺术家在世界上举办个展,而且一些个展也相当成功,引起了轰动。问题是这些个展,很多是国外的美术馆策展人在研究中国艺术家后主动邀请举办的。我们国内的画廊机构是不是在积极地建构国际网络将自己代理的艺术家推向国际,同时国内的美术馆是否在一个现当代艺术史的概念之中确立一种新时代的美术馆机制,这些都是应该反思的问题。

反思卡普尔的策展还有很多方面,类似这样的有国际地位和广泛影响的艺术家在中国有多少个?当代艺术家和当代艺术已经是当代社会的文化标配,对艺术家的支持和热爱是一个现代文明社会的标志,从这一点上看,国内美术馆做了这么多的国际艺术家大展是应该给予掌声的。与此同时,我们不仅要做国际艺术家个展,更要给国内当代艺术家做个展;不仅要做著名艺术家的个展,更要聚焦那些成长中的新锐艺术家——这才是美术馆的学术功能和职责所在:不仅要办展,还要研究和收藏,不能只做过手的掌柜。

由这些国际大展的举办可以知道国内的美术馆远远没有完成学术立馆的使命,甚至自身定位也愈加显得模糊了。