过伸提胸法结合针刺治疗男排运动员胸椎错缝症40例

刘鹏辉,沈 坚

(浙江体育职业技术学院,浙江 杭州 311231)

胸椎错缝症是指因外伤、劳损或寒湿等因素导致胸椎关节突关节的微小位移、滑膜嵌顿、小关节半脱位而引起的胸背疼痛、呼吸不畅或活动受限等症状的病症,好发于上中胸段[1]。胸椎错缝症既往文献称“胸椎关节突关节紊乱症”或“急性胸椎关节突关节滑膜嵌顿”等,属中医“骨错缝”范畴,俗称“岔气”。笔者在担任浙江省男子排球队队医期间,采用针刺合并过伸提胸法治疗男排运动员胸椎错缝症40例,疗效显著,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选自2015年1月1日~2017年6月30日因胸椎错缝症就诊于浙江体育职业技术学院附属体育医院门诊的男排运动员,共计80例,均确诊为胸椎错缝症。所有选入的病例都符合本次研究的诊断标准、纳入标准。其中,年龄16~24岁,平均20.6岁;病程为1天~2个月。将患者随机分成治疗组和对照组,其中治疗组40例,对照组40例,两组患者年龄、病程、损伤部位等计数资料,经方差齐性检验,差异无显著性意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断及分类标准

参照2015年制定的SATCM-2015-BZ081胸椎错缝症临床诊疗指南[2]制定胸椎错缝症诊断标准。①病史:该病多因过度扭转、牵拉等外伤史、慢性劳损或感受寒湿史以及长期处于某种不良体位等因素作用下容易造成胸椎失稳,引起胸椎后关节错位。本病多发生在胸椎第3至第7节段。②临床表现:局部感觉酸胀抽痛,常受限于某一体位不能随意转动或屈伸,严重者牵掣肩背作痛,俯仰转侧困难,疼痛多随胸胁运动牵动胸椎活动增强而加重,常伴胸闷不畅、呼吸不舒,入夜翻身困难,病程较长者可见因长期保护性体位所引发的体态姿势异常,更有甚者可出现焦躁不安、食欲减退等。③体征:压痛,错缝胸椎节段后关节处可触及明显压痛,大多见于一侧脊柱旁边,少数两侧均可见压痛;肌肉痉挛,根据错缝脊柱节段的不同,相关肌肉如最长肌、竖脊肌处可探及明显的条索状物,身形消瘦皮脂含量较低者甚或和扪及胸半棘肌、多裂肌条索样痉挛和明显压痛。错缝胸椎节段棘突间隙可及增宽或变窄,棘突偏歪,多表现为一侧偏凸,而对侧可触及空虚感。功能障碍,部分胸椎错缝患者可无明显功能障碍,少数患者可因酸痛在改变体位时脊柱、肩胛胸壁关节、肩关节活动减小,错缝胸椎牵拉疼痛甚至无法转侧,夜不能寐。④影像学检查:胸椎DR片,胸椎后关节错缝属解剖位置上的细微变化,两侧关节突关节间隙宽度可能存在差异,胸椎棘突可出现较明显偏歪,甚至严重者可出现脊柱侧弯。因为部分人存在椎体棘突先天侧偏,而椎体和后关节位置正常,故胸椎DR片出现明显棘突偏歪时,应结合患者症状和临床体格检查,如无明显症状且体格检查无明显异常者,即使DR片上提示棘突侧偏,也不可轻易诊为胸椎错缝症。

2 治疗方法

2.1 治疗组:针刺加过伸提胸法

针刺治疗:取穴,阿是穴(错缝脊椎两侧的压痛点),针刺穴位皮肤局部75%酒精消毒,用1寸毫针在阿是穴上、下、左、右加4~6针,错缝脊椎两侧的夹脊穴选2~3穴针刺,深度0.5~0.8寸,得气后针柄接通G680522A电针仪,选择频率80~100次/min连续波,强度以患者能耐受为度,每次留针15 min。

采用过伸提胸法[2]:第一步,站立抱颈:患者站立位,十指紧扣,置于颈项部,双臂内收紧贴于胸前,尽量低头呈拱背状。技术要点:尽可能低头拱背,可使叠瓦状胸椎棘突打开、胸椎后关节松动。第二步,双手合抱:在第一步的基础上,术者站立于患者背后,以胸部贴紧其后脊柱胸段形成支点,术者两手环绕患者双肘部并向胸部抱紧。技术要点:术者胸部紧密贴于患者背部,双手紧抱,以防脱滑。第三步,抱升胸椎:在第二步的基础上,术者用短促、可控的顿力,瞬间向斜上后方提升患者,可听到多个“咯嗒”声响。如此可重复提升2~3次。技术要点:用快速顿力,把患者整个人向斜上后方抱起来,但不能使患者足尖离地。

1天一次,3次为一个疗程,共治疗1个疗程。

2.2 对照组:口服非甾体抗炎药布洛芬片

口服,一次2片(0.3g/片),若疼痛持续未能缓解,可间隔4~6小时重复用药1次,24小时不超过4片。

3 疗效观察

3.1 观察指标

3.1.1 临床疗效。参照2015年制定的SATCM-2015-BZ081胸椎错缝症临床诊疗指南[2]。治愈:经治疗,症状、体征全部消失,能正常参加训练。好转:经治疗,症状、体征有所改善,活动轻度受限。未愈:与治疗前相比,症状、体征无改善,不能参加训练。

3.1.2 治疗前后疼痛综合评定。参考目前国际公认的描述与测量疼痛的量表进行测评,观察两组患者分别于治疗前、后的疼痛评分情况。①视觉模拟评分法(VAS):先在一个标尺的一面刻有长度,另一面放有可以移动的游标。尺子的两端分别代表“无痛”(0分)和“最剧烈的疼痛”(10分)。患者在评分时,首先让其面对游标一侧,并依据最近一天的疼痛情况移动游标,医生则面对有刻度的一侧,记录下该患者的疼痛程度评分情况。(在进行视觉模拟评分法前,首先要和患者进行详尽的沟通和解释工作,使得患者充分了解该测量方法,以及理解此法评定疼痛和真正疼痛的关系。)②现有疼痛强度(PPI):分成无痛、轻度不适、不适、难受、可怕的疼痛、极为痛苦6个等级,分别记以0、1、2、3、4、5分。

3.2 疗效结果

3.1.1 临床疗效。治疗组完全治愈24例,症状好转14例,总有效率为95%,对照组完全治愈15例,症状好转12例,总有效率为67.5%。其中治疗组有60%的患者治愈,35%的患者病情有所好转,对照组有37.5%的患者治愈,30%的患者病情有所好转。两组疗效经检验,差异显着(P<0.01)。

表1 两组患者临床疗效的比较

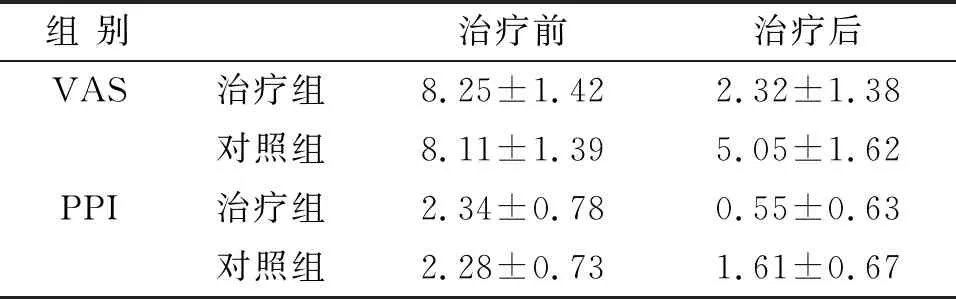

3.1.2 治疗前后疼痛综合评定。治疗前,治疗组VAS、PPI分别为8.25±1.42、2.34±0.78,对照组VAS、PPI分别为8.11±1.39、2.28±0.73,两组患者治疗前VAS、PPI均无统计学差异(P>0.05)。治疗后,治疗组VAS、PPI分别为2.32±1.38、0.55±0.63,对照组VAS、PPI分别为5.05±1.62、1.61±0.67,两组患者治疗前VAS、PPI均无统计学差异(P<0.01),说明针刺加过伸提胸法治疗有显著治疗作用。

表2 两组患者治疗前后疼痛的比较

4 典型病案

患者,男性,21岁,浙江男排一线运动员,发球手,2016年8月 18日初诊。患者自诉一周前训练后出现右肩背部困重酸痛,近3天来疼痛加重,训练后,转颈、抬肩、拱背后疼痛甚剧,视觉模拟评分法8分,疼痛强度(PPI)4分。查体:T3棘突向左侧偏明显,上背部向左侧旋转受限,T3棘突旁触及明显压痛点、叩击痛,深吸气酸疼抽痛明显加重,并可扪及条索状挛缩筋结,胸廓挤压试验(-),胸椎正位片示T3棘突左侧偏歪明显。通过仔细询问患者病史与体征检查,诊断为胸椎错缝症,应用针刺结合过伸提胸法治疗1次,后进行胸背部肌肉拉伸,症状明显减轻,视觉模拟评分法2分,疼痛强度(PPI)1分,嘱患者平时多进行脊柱核心力量训练以期加强脊柱椎体稳定性,同时加强上背部肌肉力量训练,训练前后进行胸背部牵拉,巩固治疗2次,症状、体征全部消失,能正常参加训练,复查胸椎正位片示T3棘突左侧偏歪消失,随访1年无复发。

5 讨 论

胸椎错缝症是运动医学科的常见及多发疾病,球类项目中以男排运动员中多见,其主要由于闪扑外伤或者长时间处于某种不良体位而引发劳损甚至退行性改变,使胸椎错缝节段的上下椎体力学平衡改变,椎体失稳,胸椎后关节错位,筋膜嵌顿,最终导致了错缝椎体节段核心肌群、血管和神经等软组织结构异常,无法维持正常的生理功能而表现为胸背局部酸疼抽痛,局部活动受限。疼痛随呼吸、上肢运动、胸廓屈伸旋转等胸胁运动增强而加重,常伴有胸闷不舒,呼吸不畅,夜间翻身困难,甚至可有心烦不安,食欲减退等。此种病理结果通常也会导致无菌性炎症的产生,严重者则表现为出血乃至钙化,而这又会作为诱因再次引发该疾病,由此形成恶性循环[3],这也是该病令患者倍受折磨的发病机理。

排球运动是一项技巧性很强的隔网集体对抗的以技能为主导类集体项目,它的损伤易发部位及专项多发病有其自身特点,这主要由排球运动项目的特殊技术要求和身体某些部位存在一定的生理解剖弱点两个潜在因素有关,它对运动员专项体能和专项技术的要求相对比其它运动项目要高。排球运动员在背传、背垫、发球、扣球等动作过程中,脊柱反复大幅度过伸和旋转、椎体后关节反复错动、上背部肌肉长时间反复处于放松-紧张状态,易引发椎体后关节松动和核心肌群力量失衡,从而导致胸椎错缝症的发生。

胸椎错缝后,除胸椎后关节解剖位置改变外,多同时存在背部浅层肌肉(胸最长肌、颈夹肌、菱形肌、竖脊肌等)、深层肌肉(胸半棘肌、肋短提肌、肋长提肌、多裂肌等)肌肉和横突间韧带等软组织之间的正常解剖位置的改变,即中医所讲的“骨错缝”、“筋出槽”,属于中医学“伤筋”的范畴。故中医把该病归为“胸背痛”、“痹症”、“岔气”[4]等。《圣济总录》云:“若因伤折,内动经络,血行之道不得宣通,瘀积不散,则为肿为痛,治宜除去恶瘀,使气血疏通则可复原也 。跌打损伤,气滞血瘀,脉络不通,不通则痛。且伤气比及血,伤血亦常导致气滞。”故本病病机主要因闪扑顿挫而致“骨错缝”、“筋出槽”,离经之血淤滞脉络所致气机阻闭,不通致痛。因而该病的治疗应当遵

从《黄帝内经·素问·生气通天论篇第三》“骨正筋柔,气血以流”之治则。该病治疗主要以手法为主,因其简单便于操作,千百年来临床验效明显[5],暴力压迫或胸椎大角度的外伤性旋转扭挫,往往造成单个或多个椎体位置的移动使得相应后关节随之发生错位而牵拉到关节囊和韧带且进一步压迫刺激到神经和血管,致使肌肉产生痉挛性疼痛。通过针刺方法给予病变部位周围的肌间隔筋膜结缔组织及皮神经高强度的刺激,手法的梳理捶磨在改善局部组织的血液循环的同时也提高了局部组织痛阈,使肌肉的痉挛获得松解,促进了损伤组织的修复和无菌性炎症的吸收;手法的扳运挫压还能够对解剖的异常位置进行改造,恢复椎体之间内平衡,最终达到减轻神经、血管所造成的机体机械性受压,使“骨复位,筋归槽”,复位后通过加强核心肌群力量训练起到稳定椎体正常解剖结构的作用,从而达到有效治疗疾病并防止复发的目的。

——壮肾