浙江省竞技体育训练与竞赛科学化策略研究

李 越

(浙江体育科学研究所,浙江 杭州 310004)

科学是关于自然、社会、人文和思维逻辑性的知识体系,科学的进步是促进世界发展的原动力,科学的本质是人类精神的、智力的活动。竞技体育负载着人类文明、民族进步、集体与个人实现社会人文价值的重任,在科技的引领和助推下,为社会创造出精彩的体育文化。从科学进程来讲,运动训练与竞赛科学化用一种感性的形式模拟了科学实验过程,利用科学的知识,以科学的态度与方法进行社会实践活动,向社会提倡一种科学、先进、文明的发展观和方法论。在科学技术大面积、全方位覆盖竞技体育的大背景下,竞技体育的发展已经成为文化传承、人文素质进步的标志,科学技术必将溶入、渗透竞技体育各个环节,主导竞技体育向科学化的方向大踏步前进。

1 浙江省运动训练与竞赛科学化发展现状

浙江省竞技体育事业在建国后稳定的环境中得到初步发展,但因受到经费不足、场地匮乏、人才缺失等困难所制约,运动训练与竞赛科学化很难得到重视。上世纪八十年代改革开放后,浙江省物质文明水平迅速提高,竞技体育发展环境得到很大改善,规模和水平都有较大幅度提升。面对国内外竞技体育激烈竞争的大舞台,经过近四十年的运动训练理论研究与实践活动,我省运动训练与竞赛科学化理论和实践发生飞跃性变化。竞技体育水平得到大幅度提高,居全国先进行列,浙江成为国内具备较强竞争实力的竞技体育大省之一。我省部分优秀运动项目的发展,已经逐渐形成比较完善的运动训练与竞赛科学化体系,并在国内外大赛中取得可喜的运动成绩。但是,总体来看,与竞技体育强省相比,我省运动训练与竞赛科学化程度离真正的“强省”目标还有一定的距离。运动训练与竞赛科学化体系运作过程中,还存在各种困难或问题,科学化训练水平较低的运动项目、运动队为数不少。浙江省竞技体育的发展水平没有达到与浙江省经济发展相匹配的程度。

1.1 竞技体育运动项目发展现状

浙江目前已经开展的运动项目包括田径、游泳、乒乓球、羽毛球、网球、体操(含艺术体操)、蹦床技巧、篮球、排球(含沙滩排球)、足球、拳击、举重、跆拳道、柔道、武术(含散打)、摔跤、赛艇、皮划艇(含激流回旋皮划艇)、帆船帆板、射击、射箭、自行车、击剑、马术、攀岩、冰雪项目。对比2016年巴西里约热内卢夏季奥运会28个大项,我省缺少现代五项、铁人三项、七人制橄榄球、水球、手球和曲棍球项目,且上述六个项目均为2枚金牌的“金牌小容量”项目。对比2018年雅加达亚运会38个大项,浙江只参加19个大项,缺项情况比较严重。从运动小项上分析不容乐观,田径47个小项,我省仅有25个;跳水项目断断续续开展,目前处于解散状态;男、女自由式摔跤和2017年天津全运会上的男子棒球、女子垒球等项目长期空缺;男子柔道项目采取高校合办的方式,规模小,专项运动的积淀薄,很难在激烈的竞争中占据一席之地;另外,对照2018年韩国平昌冬季奥运会设置15个大项,102个小项的目标,我省还仅处于与北方兄弟省联建的初期阶段。许多运动项目缺少小项和运动项目发展处于小规模阶段的情况比较普遍,这是浙江省竞技体育项目发展的现状与特点。

1.2 竞技体育运动水平

浙江省运动员在近9届夏季奥运会中共获得18枚金牌,其中游泳6枚,体操、举重各3枚,皮划艇、射击各2枚,乒乓球、女排各1枚,在各省、市中排第7位。浙江是全国在9届夏季奥运会上届届有金牌的两个省份之一[1]。尤其浙江游泳竞速项目为我国获得6枚奥运金牌,为中国游泳冲出亚洲走向世界作出较为突出的贡献。

在2017年天津全运会上,浙江省体育代表团创造历史性佳绩,表明竞技体育体制改革已初显成效(见表1)。浙江竞技体育的发展走“精品”战略,在“1617周期”主要表现在浙江游泳和田径项目上的突破,浙江游泳队在2017年天津全运会获得金牌超过游泳项目金牌总数的一半,在全国处于遥遥领先的地位;浙江田径队在2017年天津全运会上共获得6枚金牌,仅次于获得7枚金牌的山东田径队,在全国各省市排第二位。另外,借助“联合组队”参赛规则,浙江水上项目获得7枚金牌,与广东省并列全国第二位,但与获得13枚金牌的山东队差距较大;小球项目因“联合组队”参赛规则共产生32枚金牌,浙江羽毛球项目获得3枚金牌,与上海并列全国第三位,与获得7枚金牌的江苏队存在差距[2]。另外,我省轮滑转滑冰项目,在2018-2019赛季全国速度滑冰冠军赛,分别获得男子、女子集体出发项目金牌,创造浙江冰上运动项目历史性好成绩。

表1 浙江省2017天津全国体育运动会获得金牌情况表

1.3 运动训练与竞赛科学化体系发展情况

科技助力竞技体育是实现竞技体育强国、强省的最有力保障,倡导科学化训练是竞技体育可持续发展的基础保证。高科技时代,科学技术的发展日新月异,西方先进的运动训练与竞赛理念逐渐引进国内,对我国运动训练与竞赛科学化产生较大影响。竞技体育已经不再是单纯挑战人体极限的个人行为,“独立”或“封闭”的训练模式不仅无法达到科学化训练的要求,而且很难在现代科技信息快速传递的时代背景下占得先机。运动训练与竞赛科学化既是一个连续提升的动态发展过程,亦是针对运动员的科学、个性化的教育过程。浙江省运动训练科学化系统基本框架已经形成,无论在大众健身领域、运动选材和基础训练阶段都有科技的注入,专业训练阶段的重点运动项目均合理配备科技服务人员,并形成相应的运动训练与竞赛科学化管理运行机制。但是,由于受到人力、物力、财力的限制,部分运动项目中科技服务的投入很难满足运动队的需求,部分运动项目的专业训练与竞赛科学化进程较慢、水平较低。部分教练员团队缺少科技资源的引领或助力,仍然仅凭“经验”指导训练,在运动训练与竞赛过程中出现各种失误,错失提高运动技能水平的最佳时机,无法实现运动成绩创新和突破的目标。另外,我省运动选材和基础训练阶段,由于“业训”体制不适应现今社会发展的需求,在招生和基础训练中出现许多新问题。从运动训练与竞赛科学化系统来看,运动选材、基础训练和专业队训练中某一个环节出现问题,都可能影响整个体系的运作和最终的产出效益。

2 运动训练与竞赛科学化运作过程中的主要问题

竞技体育借助科学技术使人体运动姿态更合理,运动负荷节奏与负荷强度更科学,并不断地提高体育设备、器械的科技含量,从而使运动成绩大幅度提高。竞技体育不断打破人体原有的运动平衡,建立新的、更高层次的运动平衡,在这一纵向变化过程中,科学技术的作用显而易见。但是,无论借助哪项科学技术来提高运动成绩,均不能脱离“人本位”、“运动训练本位”的原则,体育科技归根结底要落实在“人”的、具体的运动实践过程。因此,科技助力竞技体育,不仅不会消弱人们对“运动训练”与“人”自身规律的研究,反而会促进竞技体育研究向科学化、系统化、数据信息整合化的方向迈进。

2.1 对运动训练与竞赛理论的研究较薄弱

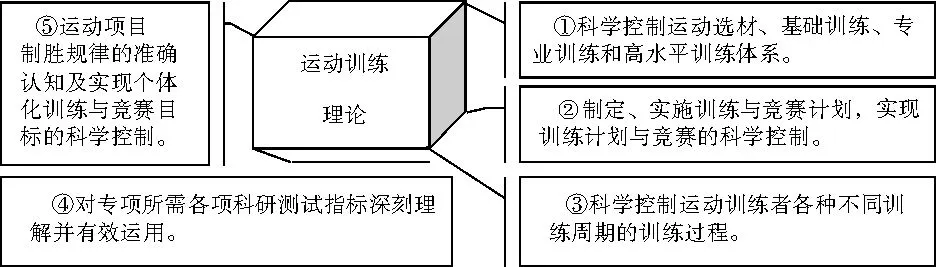

运动训练科学化实践过程离不开教练员的主导作用,更离不开运动员作为主体的积极参与,教练员对运动训练与竞赛科学化的认知水平,是促进运动员比赛成绩的保持或不断提高的关键因素。运动训练科学化是指对训练全过程的科学控制,是运动训练科学的理论、方法和技术在运动实践中全面、广泛地运用,它主要应该包括以下内容(见图1)。

图1 运动训练理论所涵盖的内容

我国竞技体育科学化训练方面仍然与世界先进水平存在差距,大部分运动项目尚未形成领先于世界的、系统的、先进的、科学化训练理论。许多运动项目对国际上新的训练理念与方法缺乏充分的理解和深刻的认识,一时难以运用先进理念的有效机制,为我们的运动训练实践服务。国内仍然存在漠视运动训练理论学习,盲目自信以往亲身经验或者认为“国外的训练都是科学的”情况,其根本原因在于对运动训练与竞赛理论研究薄弱,缺乏通过理论研究与实践创新相结合方式掌控训练过程的能力。

2.2 对运动训练与竞赛科学化的必要性重视程度不够

在欧美工业发达的国家,现代竞技体育在19世纪末就得到了较好的发展,而中国竞技体育事业在新中国成立后受到党和国家的重视,尤其20世纪八十年代中国改革开放以后,科技逐渐介入体育,我国竞技体育事业才有今天飞跃式的发展。与此同时,人们逐渐认识到实现体育“更高、更快、更强”的目标,离不开科技对体育的助推作用。但由于我国竞技体育科技起步晚、发展时间短,目前仍处于较低水平,这种情况造成有些运动队对科学化训练缺乏足够的重视。

当今,科学技术对竞技体育的渗透越发广泛、深入,在运动选材、专项技术训练、身体素质训练、身体机能训练和维持高水平运动能力训练等不同阶段,均需科技的助力与支撑,而仅凭教练员的“经验”和运动员的“天赋”获得金牌的机率越来越小。运动训练主体——运动队以及相关管理干部应该重视科技对竞技体育的助力作用,充分利用科技资源,把先进的科学训练理论融入到运动训练实践中去。用体育科技保障运动训练的针对性、系统性、实效性,避免仅凭经验训练走弯路、低效率,遏制运动员发挥潜质的现象。在运动训练过程中,过分强调竞技体育“不可控因素”,排斥、拒绝、漠视科技对运动训练的引领和助推效应,势必对竞技体育的良性发展产生不利影响。

2.3 对赛前训练理论与实践的研究欠缺

竞赛是实现运动成绩目标的实践活动,竞赛周期是运动训练重要的特殊周期。赛前训练是调整运动员身体机能和心理状态的最佳时机,对竞赛成绩有举足轻重的影响。但是,目前许多运动项目赛前训练理论研究还不能满足竞赛的需要,这是我国竞技体育科研中的薄弱环节。赛前训练理论的研究本身也存在着较多困难,其主要表现在:其一,当前的体育科学无法应用完整的数学方法解析竞技体育现象,体育科研始终处在应用数理统计水平,致使竞技者在比赛中得失因素分析欠缺理性,更多参杂着主观感性认识;其二,赛前心理变化时刻会给比赛造成未知影响,但心理科学对心理活动的定性或定量的实证研究有很大难度,人们难以评估运动员或教练员在训练和竞赛中的自觉性、积极性和创造性的发挥程度;其三,目前的体育理论还不能完美、客观地解释运动负荷系统规律、整体动态效应,管理科学和社会科学在运动竞赛领域的研究相对落后。一方面驾驭赛前训练确实不易,另一方面对赛前训练的研究与认识欠缺,许多优秀运动员运动生涯参加国际大赛的机会少,因为训练与竞赛衔接失控,与金牌失之交臂的情况时有发生。对赛前训练掌控不好,不仅使运动员前期的刻苦训练化为泡影,并且对运动员的运动生涯和运动项目发展都有较大的负面影响。

2.4 竞技体育运动项目缺项较严重

缺项不仅与地域、气候、资金、场地及运动项目的群众基础有关,更与运动项目的专业教练执教水平极其相关,教练员掌控科学化训练的能力是促使运动项目良性发展的基本保障。在当今激烈竞争的竞技体育环境中,运动项目是否能很好地开展起来,并连续培养出一批又一批争金夺银的优秀运动员,首先必须要有一个素质精良、爱岗敬业、拼搏向上的优秀团队,还要经过较长时间、持续不断的良性发展过程。短时间内很难使一个运动项目达到很高水平,要使一个运动项目持续保持在全国较高的运动水平更是难上加难。因此,解决我省竞技体育运动项目缺项的问题需要长期坚持不懈的努力。在我省竞技体育规模化发展的理想与缺项较严重的现实面前,应该采取积极主动的应对措施,建立顶层设计和基层探索互动机制,一方面积极补项,并给新上运动项目一定的成长空间和成长时间,并为他们营造良好的发展环境;一方面更要珍惜现已开展的运动项目,想办法在训练手段和管理方法上学习与创新,努力把它们打造成“精品”运动项目。

2.5 体育体制改革滞后

党的十一届三中全会以来,我国实现由计划经济体制向市场经济体制转型后,中国特色社会主义现代化建设得到蓬勃发展。进入21世纪后,我国逐渐过渡到第二次转型期,即从“经济建设”为中心向以“制度建设”为中心转型[3],我国的教育体制、体育体制也随之进行适应社会发展的改革。但是,我国从原苏联引进的“三级运动训练”管理体制,随着现代社会发展与进步需求的变化,逐渐暴露出结构性和体制性的缺陷,越发明显不能适应新时期社会发展的需要。其主要问题之一,在我国“应试”教育的大环境背景下,由于运动员缺失良好的文化教育,大部分运动成绩欠缺的专业运动员退役后,走向社会求职处于明显劣势,专业运动员退役成为社会安置就业的老大难问题。这种现象不仅影响到运动员专业训练期间的执着度、专注度,而且使竞技体育的社会形象受到较大的贬损。在当前“应试”教育影响下,浙江省许多有体育天分的青少年不愿意从事体育事业,认为“高考才是最稳妥、最有出息的选择”。许多有较好竞技体育遗传基因的孩子,受家长、世俗观念的影响,主动或被动地放弃对“体育”的热爱,同时也放弃了自己的体育特长和体育才能。这种现象已经较为普遍,并直接影响我省竞技体育事业的可持续发展。

3 浙江省运动训练与竞赛科学化策略

当前,我省竞技体育发展现状不容乐观,不仅存在严重缺项的客观事实,同时,现有许多运动项目运动训练与竞赛科学化的能力和水平堪忧。浙江的竞技体育可持续发展首先应立足浙江省竞技体育环境与地域特征,同时学习、借鉴全国乃至世界竞技体育发展的先进经验,紧跟时代科技发展的步伐,通过提高科学化训练水平,促进、践行竞技体育“强省”战略。

3.1 树立科学化训练全局观,培育良好的科学化训练环境

从运动训练科学化体系所覆盖的范围(见图2),可以清楚看到运动训练科学化是一个相对较大的体系,从最初的大众健身、运动选材、基础训练、专业训练直到高水平训练都有涉及。如果仅仅在其中一个环节注重运动训练科学化,忽视另外一个或几个环节,很难达到取得优异运动成绩的目标。既要纵揽总体、谋划大局的战略布置,同时也要局部落实每个环节具体的科学化训练应对措施,积极营造良好的科学化训练环境。专业训练应依据专项特点和运动员个体特征,科学、合理制定与实施运动训练计划,及时调整、纠正训练过程中的偏差和不足,增加有效训练,减少低效训练,避免无效训练。运用“反馈≒调节”的循环机制有效控制运动训练过程。“反馈调节机制”是运动训练科学化的表现形式,是教练员团队检验、诊断、评价、调整训练的依据,是控制并驾驭运动训练、使运动员不断适应运动负荷、不断提高运动成绩的主要手段。

图2 运动训练与竞赛科学化体系

3.2 倡导教练员对科学训练的主导作用,落实科学化训练理念

运动训练学本身就是一门综合性的应用性学科,教练员在运动训练与竞赛科学化体系中占主导地位,是科学化训练的谋划与实施的主控者。

3.2.1 加强教练员业务学习与交流制度。运动训练学这门综合性的应用性学科,受到科技进步、知识更新、技术创新等因素的影响,注定其学科具备持续动态性发展的特征。其理论包含人体运动科学的本质和共性的知识,也包含专项运动特有的规律和特性。竞技体育的激烈竞争和金牌独一无二的特性,决定了运动训练学是一门时效性极强的动态学科。因此,运动训练与竞赛科学化伴随着教练员的执教生涯,业务学习与交流是教练员职业操守永无止境的追求。实干型、实战型的教练员应该主动向理论型、智慧型教练过渡,追求理想的学术型教练模式。应对由“实干型”向“学术型”转换困难的教练员给予理解,并给予政策支持,为他们创造更多学习与交流的机会。通过“走出去、请进来”的方式,使教练员处于良好的学习与交流环境,以避免信息闭塞、理念落后、方法陈旧的低效训练。

3.2.2 制定教练员职务综合评价标准。狭义的科学训练常常是指训练过程中应具备创新、定量化、可证伪、可重复等科学研究的特征。但在运动训练实践过程中,所得数据往往无法满足科学研究验证的全部条件,甚至在科学研究设计和方法存在欠缺的情况下,研究设计和验证方法本身也要打个“科学”的问号。事实上,在运动训练领域存在一些无法科学验证的经验,不仅不能把它们完全同科学技术对立、全盘否定“经验”,并且大部分“经验”具有科学性,是被科学化训练所包容的,经验中包含了教练员的知识积累和智慧结晶。在未来相当长一段时期,“实证化的训练”和“经验的训练”一定会并存下去,甚至在许多精、准、美的运动项目中“经验”还要占统治地位。人体现象十分复杂、难以重复和检验,运动训练过程更多包含个性元素,要求教练员找到属于自己的、适合于运动员个体的指导方法。因此在制定考核教练员职务标准,不能单一从教练员理论学识、学历、学术水平方面考核,应充分考虑“经验”在运动训练科学化中的权重与效应(见图3),全面、客观地评定教练员的任职资格。

图3 教练员职务考核因素

3.2.3 加强教练员复合型团队建设。科学化训练主要由科研人员和教练员为主谋划并实施完成,其本质是不断加大训练过程的智慧投入,提高其科技含量。科研工作的主要任务是通过科学检测与监控方法,对运动训练、竞赛的计划与实施过程实施管控及效果评价,并为教练员主导运动训练提供科技信息。教练员的主要任务是运用知识与科研成果,创新训练理念与方法,在训练、竞赛的计划与实施的不同阶段渗入科技成分,不断提高运动训练科学化水平。教练员是运动训练科学化的主体,不仅在运动训练过程中起主导作用,在运动训练科学化系统中同样占居主导地位(见图4)。以教练员为主导,多学科学术研究参与建立复合型教练组,是运动训练科学化的显著特征。仅仅依靠教练员的“经验”训练、排斥科学技术的介入,或者认为教练的“经验”都是不科学的、排斥教练员的主导地位均不可取。通常教练员的人格独立意志很强,应该有意识地克制固步自封的思想倾向,升华自己的“经验”。任何学科技术只有与教练员的“经验”紧密结合,才能最终获得最佳的竞技效应。

图4 教练员复合团队组成与分工

3.2.4 建立运动训练与竞赛科学化行政督查制度。体育科研工作者和教练员的思维过程有所不同,科研工作者更侧重分析与归纳,教练员则更侧重整合与演绎,这是由他们不同的工作性质决定的。鉴别科研工作者与教练员在训练科学化中起作用的标准也有所区别,科研工作者应该以研究成果的创新程度来衡量工作价值,而教练员则以他们对科学技术成果的应用程度来衡量其训练工作的科学化水平。运动训练与竞赛科学化的实施过程对科研测试研究存在“接纳或排斥”两种不同的态度,教练员关心和欢迎那些便于向训练实践渗透、经济高效、对正常训练活动妨碍较小的生理学、生物化学、生物力学和心理学诊断指标。但对那些影响运动员正常训练的科研测试研究比较排斥,或者较长周期才能产生效益的研究常常难以实施。其实,科学研究的结论都是建立在大量测试分析基础上的,而且科学研究本身具有探索性,并允许对研究结论做出否定的判断。因此,为保障运动训练与竞赛科学化运作顺利,需要借助管理学手段的介入,通过督查机制对运动训练与竞赛科学化进程加以引导与约束(见图5)。

3.3 体育科研是实现运动训练与竞赛科学化目标的重要抓手

运动训练本身致力于追求精确、优美、高难度、突破极限的竞技体育元素,是人类追求完美艺术的实践活动,是一项复杂、不易控制的系统工程。因此,当今必须借助生理学、生物化学、生物力学、心理学等多学科,对人体运动过程的动作形态、技术结构、生理机能、生化反应过程、代谢特征加以研究,通过科学理论指导和实践创新来实现运动训练与竞赛科学化目标。

图5 运动训练与竞赛科学化督查机制

3.3.1 科学的理论与方法是科学化训练的组成部分。科学化训练涵盖、贯穿整个运动生涯全过程(见图6),科学化训练阶段性成果和局部创新实践并不等同于专项运动水平的整体提高。比如基础训练阶段,并非专项水平越高越好,过度挖掘青少年的运动潜质,有可能会出现“拔苗助长”的现象;与此同时,如果处理不好全面身体素质和专项身体素质协调发展的关系,也可能错失运动员某方面运动素质发展的最佳时机,影响到运动员运动生涯的长期发展目标。

体育科研应该在运动选材、基础训练、专业训练、高水平训练和竞赛全程介入,在专项技术、战术、身体素质、身体机能和心理训练中深入渗透,准确、合理、恰当掌控每名运动员各项素质个体化训练动态的“度”或者“阈值”。在运动训练科学化保障体系中,应该注意处理好点与面的关系,并非“大而全”就是最好的竞技体育科研保障。事实上,当我们所选择的研究测试指标越多,研究、分析的枝节随之繁杂、增多,但研究广度的增加并非意味着研究深度一定会随之增加。应该根据专项特点、个体训练阶段和软、硬条件等因素,有侧重选择最适合专项发展的科研保障模式,或许这就是竞技体育科研保障获得成功,在策略、决策和方法取舍过程中关键的因素。

3.3.2 研究、探索、建立运动训练与竞赛科学化模式。人体科学尚处在肤浅的发展阶段,对人体的构造和机能的研究,远未达到科学化所需的精准数据水平。人们在运动训练领域总结出的具有普遍性的规律,面对运动训练中存在的大量个体化难题,无法用以往的规律判断、解释、解决问题的时候,我们更要注重通过科学方法论去进一步探索。训练与竞赛自身拥有发展变化的科学体系,实现“运动训练与竞赛科学化”目标是一项长期、系统、复杂的工程,需要人们不断地学习、认识与研究。提高运动训练与竞赛科学化水平是竞技体育实践永无止境的追求,随着科学的发展与进步,一劳永逸的训练与竞赛科学化模式并不存在。但是从方法论的角度来看,训练与竞赛科学化的构成要素上存在共性,我们可以从管理学角度建立训练与竞赛科学化模式(见图7)。

图6 运动训练与竞赛科学化体系

图7 运动训练与竞赛科学化模式

3.3.3 体育科研重视提高赛前训练科学化水平。竞技体育显著的文化特色即是竞赛带给人们娱乐,竞赛使竞技体育发生与发展和人类文明进步相互促进。运动员进入专业训练阶段,竞赛便成为运动训练最简单、最直接的目的。为了训练而训练必然使“运动训练”偏离正确的方向,失去竞技体育的现实意义,成为竞技体育发展的绊脚石。赛前训练无论从生理、心理、机能和竞技状态方面的准备,都是至关重要的一段特殊的训练过程。如果赛前训练控制得好,使运动员在关键的比赛阶段有上佳的技、战术发挥,能够获得超预期的好成绩。反之亦然,赛前训练控制不好,直接影响运动员的比赛成绩,只能得到事倍功半的结果。尤其体能主导运动项目对运动员体能要求高,赛前训练中机体能量储备和能量动员能力的训练效果对比赛成绩影响很大。体能类主导的运动项目,赛前训练常用科学检测与监控的方法很多(见图8)。

图8 赛前训练可选择的科研监控手段

3.4 加大竞技体育体制改革

改革的目的是打破束缚思想的桎梏、扫除阻碍发展的藩篱,竞技体育体制改革是事业发展的基本保障。我国竞技体育事业从无到有,从小到大,从弱到强,“举国体制”功不可没。在“举国体制”扶持下,跳水、举重、乒乓球、体操、射击和羽毛球项目在9届夏季奥运会获得165枚金牌,占金牌总数的73.66%。其中仅举重为体能类(爆发力)主导运动项目,其它均为技能(技巧)主导运动项目。而体能(能量代谢系统训练)主导的运动项目的突破遇到很大困难,作为我国重点发展的“119”工程(田径、游泳、水上运动),9届夏季奥运会共获得26枚金牌,占金牌总数的11.6%,始终没有摆脱落后的局面。在我国竞技体育快速、全面发展的新时期,面对竞技体育发展过程中出现的新问题,应该采取积极的改革措施加以应对。

3.4.1 发扬“精品”战略优势,促进浙江体能类项目进一步发展。浙江竞技体育在缺项比较严重的情况下,注重推崇“精品”战略,以集约化发展理念促进部分优势项目得到充分发展,获得“低投入、多产出”的高效益。 “精品”战略是浙江竞技体育成功的经验,是浙江竞技体育在缺项的困难情况下,集中人力、物力、财力及科医保障团队,通过运动训练与竞赛科学化手段,使浙江游泳、田径、水上运动、羽毛球等项目率先成为浙江“精品”项目。接下来,浙江竞技体育在逐渐解决严重缺项问题的同时,应继续发扬“精品”战略优势,进一步深度挖掘现有运动项目的潜力。综合考量现有运动项目在国际、国内所处水平,分析各个运动项目在浙江的发展优势和劣势,尤其注重浙江体能类项目的发展,最终确定两到三个作为新的“浙江品牌”项目重点扶持、重点发展。对新确定的“浙江品牌”运动项目,在教练员配置与引进、训练与竞赛经费保障、科医团队建设方面给予政策优待,并建立严格的运动训练与竞赛科学化督查、管理制度。

3.4.2 加大“业训”体制改革力度。相对而言,整个科学化训练体系中,业余训练的管理体制问题较多、较严重,其中最突出的“学、训”矛盾和退役运动员“出路”问题。业余训练是竞技体育的基础环节,业余体校是培养体育后备人才的重要基地,体育后备人才的培养与输送直接影响到省专业队的运动水平。目前,我省只有少数运动项目能够真正承担起为省专业运动队输送人才的重任,如浙江业余游泳训练不断给予省专业队输送优秀后备人才,为浙江游泳赶超国际水平提供了必要的人才保障。当前,我省已经执行一系列针对“业训”管理体制的改革措施,如规定参加省运会比赛的运动员必须通过文化考试;又如给省队以上运动队输送一名运动员的地方计1枚省运会金牌;再如给安置一名我省退役运动员的地方计1枚省运会金牌等政策。一系列改革政策出台并执行后,很大程度上缓解了我省业余训练中部分矛盾,但很难从根本上解决“学、训”矛盾与退役运动员“出路”问题。当前,业余训练最突出“学、训”矛盾主要受三项因素影响:①受“功利主义、锦标至上”观念的影响,片面追求“运动技能”的培养,忽视“文化知识”学习,忽视文化学习对青少年智育发展的重要作用;② 在“应试”的教育大背景下,部分文化学习落后的青少年,选择“业训”作为逃避“文化学习”的庇护所;③ 脱离现实,违背“人”成长发育的自然规律,既要“业训”青少年的文化学习与“普校”学生同等水平,又要“业训”青少年掌握一项体育技能。由此可见,解决业余训练中最突出的“学、训”矛盾,必须改革现行的业余训练管理体制,充分考虑青少年生长发育特点,研究制定切实可行、行之有效的管理制度。浙江省业余体校“招生困难、经费缺乏、文化教育落后、训练质量不高、毕业出口不畅”的“五难”情况普遍存在,有些业余体校多个问题同时存在,而且持续时间长,影响因素错综复杂,有些业余体校被动停办或缩小规模,浙江省体育后备人才培养体系总体呈逐渐萎缩的态势。因此,应该进一步加大“业训”体制改革力度,尽早解决业余训练中最突出“学、训”矛盾和退役运动员“出路”问题,使“业训”单位从困境中摆脱出来,走上可持续发展的道路。