小学语文教学如何渗透国际理解教育

——以鄂教版小学语文高年级教材教学为例

国际理解教育要素包括国际理解知识要素、国际理解能力和国际理解态度三个方面。如何理清小学语文课程与国际理解教育之间的关系,通过教材的改造将学习内容、能力提升和情感体验融合其中,帮助学生在语文课程学习中逐步形成批判思维,逐步提高交际沟通和解决问题的能力,逐步提升合作意识,这是作为语文老师的我们理应认真思考、研究并探讨的问题。

在认真研究后,我们以鄂教版小学语文教材为切入口,充分发挥语文教科书国际理解教育的功能,通过深挖教材中国际理解教育的核心要素,融合国际理解教育的教学理念,帮助学生理解当代文化,体现时代精神,初具现代意识。

一、找准渗透国际理解教育的课程切入点

鄂教版小学语文教科书中,国际理解要素具有知识、能力、态度三位一体的特点,其知识的综合性、选文的儿童本位和渗透性等特点也同时体现。从小学语文高年段的课程内容来看,课程主要从内容、能力和情感三个层面体现国际理解教育的知识,如下表:

理解——小学语文课程与国际理解教育关系●未来教育 ●人权教育●异文化教育 ●民族自我认同教育●批判思维 ●交际沟通●解决问题 ●合作意识与参与●自我尊重、尊重异国 ●国际责任、担当包容●共同体意识、国际视野

这些教科书中有关国际理解知识的选文体现着国际多元文化和世界基本问题,反映了一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等内在的文化现象。因此,在深入分析国际理解教育和课程、教材三者关系的基础上,我认为,渗透国际理解教育的关键在“理解”,要站在“理解的”的角度去关注“关系、教材和案例”三者之间的联系。为此,我们确定了以理解为切入点的教学思路,通过妥善处理语文教学、语文学科与国际理解的关系,改造教材,深挖教材,重构教材,以此来渗透国际理解教育;同时,通过经典案例的示范教学和引导来阐释语文学科如何渗透国际理解教育,以达到让学生理解现当代文化、具有现代意识、体现时代精神的教育目标。

二、找准国际理解教育的主题呈现形式

鄂教版小学语文高年级教科书中共介绍了世界上12个国家或地区的文化,涉及范围较广,包括欧洲、美洲、亚洲等地区。据统计,在选文中选取的所有国家以欧洲地区的国家最多,共8个国家,占所有国家的66.7%;亚洲地区选取的国家为2个:印度和中国,占比16.7%;美洲地区选取1个:美国,占比8.3%,非洲国家一个:坦桑尼亚,占比8.3%。

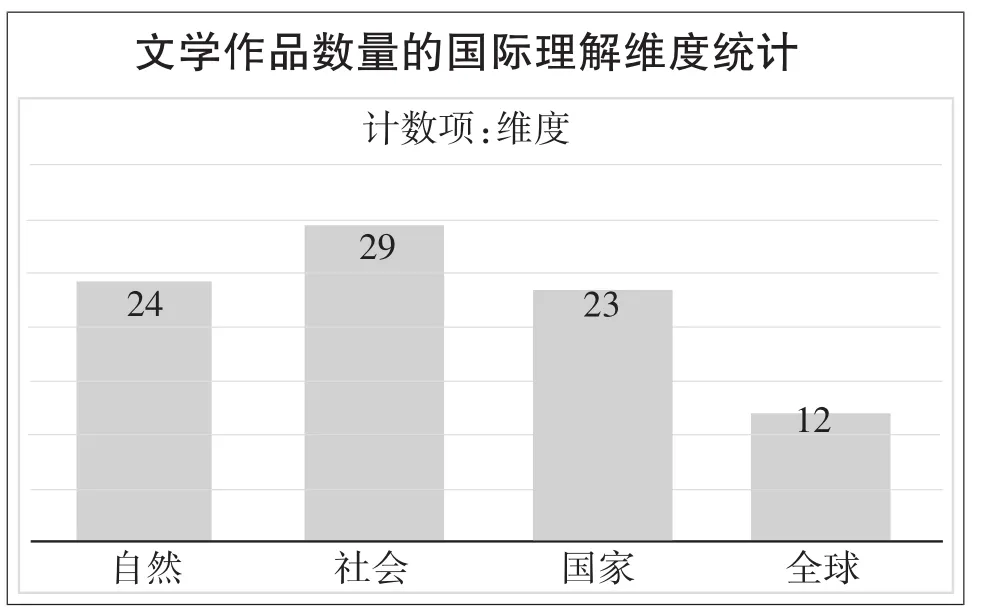

基于国际理解教育“自然之一员、社会之一员、国家之一员,全球之一员”的四个核心维度的区分,我们从小学语文高年级教材中相应选择了与国际理解有关的88篇课文进行国际理解教育的渗透。通过维度统计分析,我们发现关于“自然之一员”的有24篇,关于“社会之一员”的有29篇,关于“国家之一员”的有23篇,关于“全球之一员”的有12篇,用柱状统计图呈现如下:

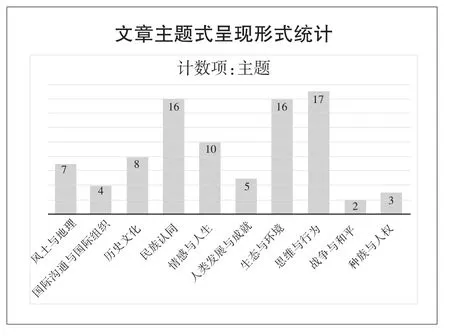

四个维度所呈现出的不同文章主题相互交融、相互促进、相互融合、相互提升,如果我们对语文教材进行适当的重建和整合,以不同主题的形式重新构建教材,会使教学思路与过程更加清晰,国际理解与语文学科的渗透也能得到更好的融合。为此,我对语文教材进行了重构融合,下面的柱状图可以让我们清楚地看到国际理解维度与主题呈现形式之间的密切关系。

例如“自然之一员”这一维度中包含了两个主题,即生态与环境、风土与地理,在教材中就有以下几篇课文体现这一主题,即《黄河源》《最后一只白鹭鸶》《生态金字塔》《太阳请假的时候》《话说长江》等。在“社会之一员”这个维度的主题呈现体现在情感与人生、思维与行为两个方面,代表课文有《皇帝的新装》《背袋里装的是什么》《检阅》《快乐王子》《浮冰上》《诺曼底号遇难记》等,这些课文的学习,能提升学生的情感与人生体验,促进学生思维与行为的养成,让学生能够很好地理解现当代的文化,并且在文章的学习过程中领悟时代精神。在“国家之一员”维度中,历史文化与民族认同两个方面的主题体现突出。我们不难看到《为中华之崛起而读书》《秦兵马俑》《武夷山和阿里山的传说》《北京欢迎你》《清明上河图》等一系列的文章,都能够促进学生了解本国历史文化,促进他们作为中华民族之一员的民族认同感。“全球之一员”维度中关乎人类发展与成就、种族与人权、战争与和平、国际沟通与国际组织这四个分主题的文章,在鄂教版小学语文教材中比比皆是,如:《儿童和平条约》《友谊的航程》《写给异国弟弟的信》《企盼世界和平的孩子》等等,这些课文都站在不同的角度让学生以“全球之一员”的身份理解人类发展的成就,关照种族与人权的平等,正确地看待战争与和平,并且认识国际沟通与国际组织等相关知识与概念。

三、找准国际理解教育与教材的融合方式

在进一步分析语文教科书中国际理解教育相关知识的主题分类时,我们发现国际理解知识以发达国家为主,发展中国家仅占少数;在选文内容上,以介绍先进的价值理念、国外自然环境、种族和人权等内容较多,比如,介绍国际沟通与国际组织或思维与行为的文章占比就比较多。在我们国家的选文中,民族认同和生态环境与保护的选题比较多,而选文中较少的是种族与人权、战争与和平主题。从中我们可以看出,作为小学生,关注自身行为,关注身边生态环境,增进自我的民族认同,是作为国际理解教育理解世界、理解自然、理解社会最根本的任务。另外,从文学作品数量的国别统计来看,中国作品占大多数。可以说,以中国作品为基础,放眼世界,这是国际理解教育在语文教材中改造的关键。

那么,我们如何站在“理解”的角度,在小学语文学科中渗透国际理解教育呢?经过认真思考,我们以教材的处理和改造为抓手,以培养兴趣、养成习惯、促进学习方法的重建为方向,对教材进行重组、深挖、对照、拓展四个方面的处理与改造,以此来实施对小学语文学科渗透国际理解教育的具体策略。

1.重组。整合同主题,点面读全文。我们将同一主题的课文进行整合,以群文类学的方式以点带面,深入学习某一篇课文,其他的课文则一带而过。进行群文学习重组的最大优势在于能够更好地把握主题和情感导向,帮助学生形成正确的价值观。例如,在学习“民间传说”这一组文章时,我们以课文为抓手,整合中外民间传说篇目,拓展代表篇目,例如中国的《牛郎织女》《梁山伯与祝英台》,外国的《马裤先生》《普罗米修斯》《渔夫的故事》等等,通过师生互动让学生了解中外民间传说的文化意义;同时,利用课下阅读拓展相关篇目和课堂小组合作学习,正视中外文化差异,培养学生的批判性思维能力。

2.深挖。挖掘多价值,抓词品析句。无论是读者、作者、编者的价值,还是文本本身的价值,在学习课文时,我们都会引导学生认真体会文中所传递的思想情感,分析作者的表达特点,最大限度地拓展文本的价值维度。如:在学习《快乐王子》一文时,我们着重了解了作品所处的时代背景,分析王尔德的创作风格与其所处时代思想潮流的关系。通过分析,我们知道了《快乐王子》反映的社会现象就是维多利亚时代英国社会的缩影。王尔德把真实社会中发生的种种丑恶现象融入故事中,揭露了社会的本质,而王尔德本人,受“唯美主义”影响,其创作风格在这个作品中也体现得淋漓尽致。

3.对照。思辨明取舍,合作齐探究。以对照比较阅读的方式来进行教学,以合作探究的学习方式来开展学习。启动新的学习方式,能够帮助学生更快和更好地找到自己与文本之间的联系,并且以国际理解教育的思路,在文本中取其精华,去其糟粕。以《心愿》一文为例,我们力求通过课文的学习,让学生了解法国文化,尊重法国文化传统;同时,对照《我的故乡在北京》的延伸学习,努力引导学生了解关注中法交流现状以及一带一路建设等我国外交策略,培养学生大国担当的精神,培养学生合作共赢的意识。

4.拓展。举一自反三,开放引资源。资源的运用是国际理解教育的核心,我们知道,培养学生理解现当代文化,具有现代意识,体现时代精神,也需要以当代的文化来影响学生。而我们如今正处于网络无比发达、资源无处不在的互联网时代,作为教师要做的,就是引导学生学会使用这些丰富的资源,让他们通过课文的深化学习和拓展,开阔视野,提升能力。如学习《话说长江》一文时,在深挖文中语言表达和情感朗读训练点的同时,可以文章主题为抓手,了解长江发源地以及其流经的省市、现状与文化意义,培养学生的民族认同感,同时拓展引用《话说长江》纪录片和长江经济带建设相关资料,探究大河文明的繁衍与发展,尊重大河文化差异来施行生态保护,培养学生开放包容的心态。

基础教育阶段是培养学生价值观和世界观的重要阶段。鄂教版小学语文教科书注重国际理解教育,与联合国教科文组织有关国际理解教育的精神一脉相承,体现了语文教科书的国际化与时代性。语文教科书中蕴含的国际理解教育要素需要教师在教学过程中通过研究教材,大胆重建,深入“理解”,畅所“表达”,以国际理解意识,尝试国际理解渗透,不断将国际理解教育的实践推向深入。