明清演义中严子陵形象流变述论

律其林

(邛崃市人民政府文君街道办事处,四川 成都 611530)

历史上的隐士一直以来是一个特殊的群体,他们游离于主流社会之外,却不知不觉地影响着后世,形成了独具特色的隐士文化,生活在东汉时期的严光便是其中典型代表。严光形象发轫于史传,丰富于文学艺术文本,其中演义小说中的严子陵塑造一改史传的传统,被打造成为一个精通道法、诡秘似妖、清介狂狷、为帝臣师、预卜先知的隐士形象。

1 明清以前严光形象的建构

严光,字子陵,东汉初期隐士,约生于西汉成帝年间,卒于光武建武年间,享年八十岁。范晔《后汉书》与皇甫谧《高士传》等皆有其传。严光少有高名,曾在长安游学并结识刘秀,后刘秀起兵,严光隐身不见,刘秀登帝后怀念故友严光,遣使三聘,通过正史的征隐情节可见“狂奴故态”“君房素痴”[1]“客星侵座”“买菜求益”“足加帝腹”[2]2763-2764等记载,塑造了一个符合儒家道隐与道家心隐的不适权贵、淡泊名利、清高傲物的隐士形象,并在后世不断丰富和深化。魏晋时期开始,严光隐居垂钓地钓石逐步被开发为钓台,严光精神开始实物化;隋唐时严光钓台碑刻题词无数,不绝于史册,经诗人创作咏严诗的流转,进一步丰富了严光形象;到了北宋时期,范仲淹始建严光祠,作《严先生祠堂记》[3]将严光确立为隐士典范形象,认为其具有激贪立懦、有功名教的作用;南宋创建的钓台书院与高节书院[4],培养了大批士人,严光成为独具地域特色的文化代表。宋末元初谢翱登严子陵钓台,作《登西台恸哭记》[5]流露出士大夫的忠义责任意识。对于严光祠而言,自宋至今久经回禄与重修,一直被后人祭祀瞻仰,未曾间断。

元杂剧对明清演义中严子陵形象的变化起到了过渡作用。王国维在《宋元戏曲史》的自序中提到“凡一代有一代之文学;楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代有一代之文学”[6],元朝是杂剧繁荣发展的时段,也是众多历史人物形象在史学文本与艺术文本中分化的转折点,同时发轫于史传的严光形象,在艺术文本中进一步流变,产生了与史料记载中不同的样貌。据天一本《录鬼簿》《也是园书目》著录,元代有宫天挺《严子陵垂钓七里滩》《严子陵钓鱼台》剧名[7],明初有众剧作家《云台门聚二十八将》、《严光智取昆阳城》、《汉铫期大战邳彤》、《寇子翼定时捉将》登剧目存世,开始涌现出多元化的形象。此时的严子陵从一个疏狂、自由、不慕荣华权贵的道隐,一跃而为刘秀的左膀右臂,成为助其一统江山的重要谋士。

2 明清演义中的严光形象

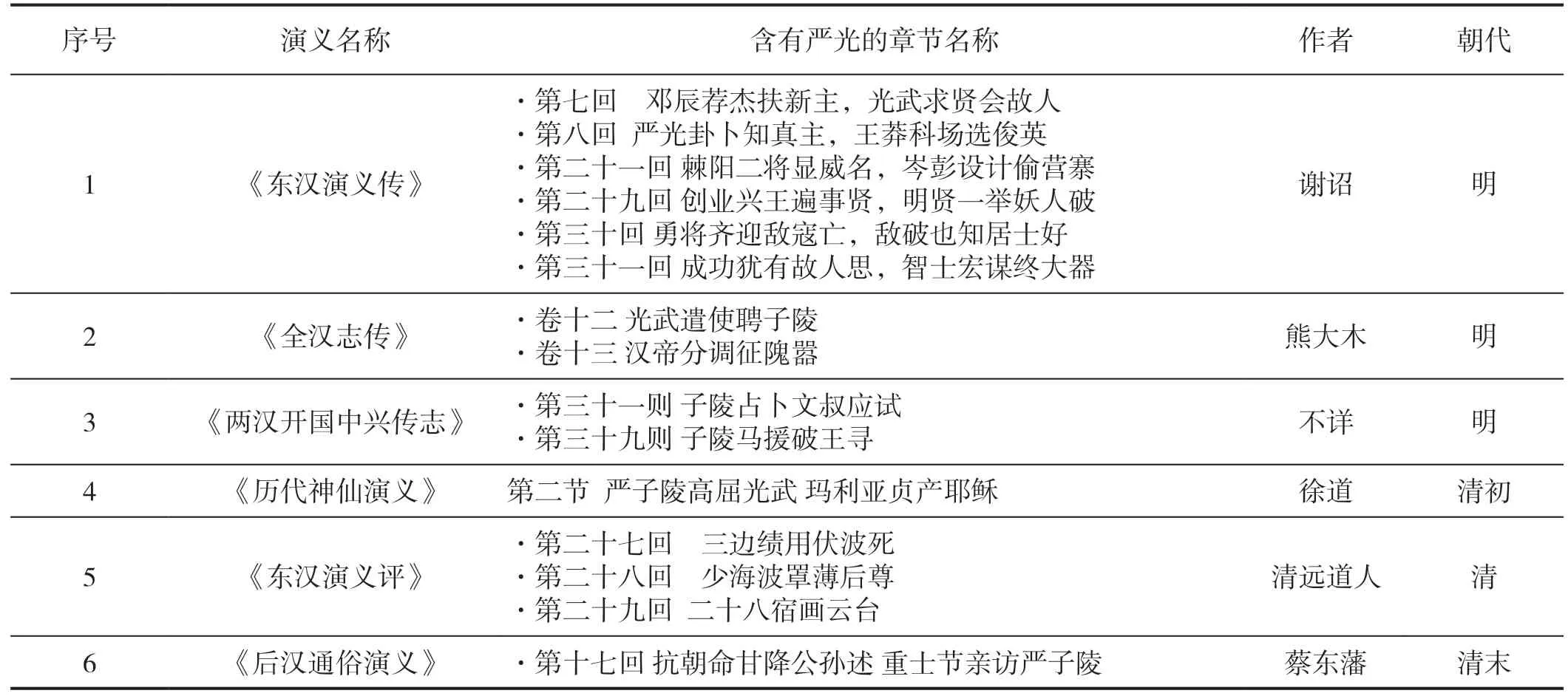

历史演义小说从明代孝宗时期兴起,到清代乾隆末年走向衰落,前后约三四百年的历史,从中可一窥严子陵形象在明清两代中的演变。距笔者目力所及,与严光有关的演义小说主要有《两汉开国中兴传志》《后汉通俗演义》《全汉志传》《东汉演义评》《东汉演义传》等(表1)。演义小说卷首可见“按鉴”二字,即根据《资治通鉴》《后汉书》等基本史实来构架叙事,兼收元杂剧与民间传说的部分情节。明清小说中的严光形象,被塑造为一个道法似妖、清介狂狷、帝王之师、预卜先知、将隐还休的隐士形象,在元杂剧基础上更加精细入微。

表1 明清演义中含有严光的章节名称

1)精通道法,诡秘似妖。

元杂剧中的严子陵是一个以贫道自诩的道者,有着“能观天象”、“道法高强”、“筹策阴阳”等本领,在明清演义中,严光精通道法的形象不仅得到了传承,还极度夸张化,体现出神乎近似妖的特点。如:《两汉开国中兴传志》第三十一则《子陵占卜文叔应试》中,刘秀与邓禹过访严子陵,刘秀道出想要重兴汉室、再立江山的愿望时,严子陵为刘秀算了一卦:“吾忧记公年庚乃建平元年十二月甲子夜生,真帝王之造也。二十一小旺,三十当大旺。尊居九五,贵为一人。公若依吾之言,三年之内便可奋迹”[8]348;又见,在刘秀要去长安观武举,于钓台仰看星象时,严光披发仗剑、诵念秘咒,以口诀盖住水盆之法帮助刘秀隐藏帝星[8]350;在《两汉开国中兴传志》第三十九则《子陵马援破王寻》中,刘秀阵营为破巨无霸一阵,严子陵的道术也发挥了重要作用[8]130,严子陵呼风唤雨、水火并济,颇有诸葛亮之于刘备、姜太公之于周武之意。

2)清介狂狷,执拗不屈。

传统儒家认为的狂狷是人的一种高级精神状态,“不得中行而行之,必也狂狷乎。狂者进取,狷者有所不为也。”[9]2506严子陵被塑造成了一个清介狂狷、执拗不屈的隐者形象。《全汉志传》中,在邓晨与刘秀商议如何聘请严子陵时,众臣口中的严子陵是清介狂狷、孤高淡泊的[10]725;此外,演义中也将子陵下山情节设计的一波三折,通过三聘严光表现其不愿与政权合作的态度。在《全汉志传》中,邓晨第一次聘请严光,严光的态度就让邓晨吃了闭门羹,他回答道:“圣上素知吾思汝归,只言彼不肯就,勿若相逼矣”[10]726;第二次刘秀派王霸前去劝说子陵,王霸将其比作美玉子期,说尽好话,严子陵仍然不为所动[10]725,第三次延聘子陵是刘秀使人备好安车亲自出马,严光的态度才略有转变。三聘子陵情节是在正史记载的基础上进行丰富的联想与演绎而成[2]2673,演义在寥寥数语上加入场景、人物对话,且对其神情、姿态、动作等都有生动的描写。而《后汉通俗演义》中的严子陵,狂狷的程度甚至到了目无君上的地步:“彼如严子陵之孤身高韬,抗礼朝廷,后世不谩其无君,反称其有节,以其散徙富贵,超出俗情,云台诸将且不能望其项背,遑论隗氏子哉!”[11]一副超脱于功名利禄之外又轻谩无礼的形象跃然纸上。

3)定国论政,以为帝师。

“帝王师”是封建士大夫的一种双重身份,他们既是帝王的臣子,同时又是帝王的老师。纵观明清演义,小说家们发挥想象力,将严光塑造为帝师、臣师。《全汉志传》中将严光塑造为刘秀之师:“帝从容问光曰:‘朕今承天大业唯恐不胜,原吾师有所教也’”[10]730,严光不仅成为帝王师,还成为了诸将之师,如《东汉演义传》第二十九回《创业兴王遍事贤,明贤一举妖人破》中,严光就成了马援[12]94、王霸[10]727、邓禹的师父[10]725。正史中不曾有严子陵为帝臣之师的记载,演义小说通过对光武和众臣僚的能力的贬低,来加强光武在行事中对严光的依赖。但凡需要作出重大的军事决定,但凡需要解围于危难之中时,总能见到严光的身影。同时,统治阶层内部的臣僚对严光又颇为尊重,并向严光拜师学习。演义里的严光如在世孔明,既保持了几乎完美的高尚人格,又像极前朝吕姜、管仲、张良等儒家推崇的帝王之师的典范。

4)神机妙算,预卜先知。

严光还被塑造为一个神机妙算的军师形象,有着预卜先知的特殊技能,通过观天象、袖课、观风色等方式预知将要发生的事。《全汉志传》中的严光在遇刘秀前是隐遁钓者,他通过观风色与卦算,便能知晓几时几刻将有人来访,这种“袖传一课”[10]725的占卜方法,在《两汉开国中兴传志》中《子陵占卜文叔应试》章节里也有类似体现,不过是改观风色为夜观星象。此外,严子陵还通过识人和军事战争等展现其未卜先知的能力,如严子陵预知刘秀将为真主,并非通过观察其行事作风、禀赋气质,而是由夜观帝星得知。在行军打仗中,往往也不是依靠军事才能排兵布阵,发现敌情,而是往往一阵“信风”,一阵“风雨”抑或,便发现了某些征兆或预知对方要劫营等,先知形象跃然纸上。严光的料事如神还从诸角色对严子陵言语的怀疑侧面体现出来,经过了从“不信子陵言”、“子陵昏言”再到“真乃神人也”的过程。这样的情节不胜枚举,如见其弟严奇之死事件中[12]27-28,衬托严光神机妙算的形象特征。此外演义小说中还有诸多类似情节,不多赘述。

3 明清演义中严子陵形象变化原因初探

明初,严子陵被赋予了神仙道化、帝臣之师等的形象,这并非演义小说家凭空杜撰,而是在史传基础上进行的再创造。背后的原因,大抵可归结为以下三方面。

1)地域文化与内子家学。

严子陵神仙道化的特点,并非演义家凭空杜撰,而是有一定的历史渊源,此为严子陵与诸葛亮最大的不同之处。陈寅恪在《天师道与滨海地域之关系》提到:“神仙学说之起源及其道术之传授,必与此濒海地域有连,则无可疑者。故汉末黄巾之乱亦不能与此区域无关系。……凡东西晋南北朝奉天师道之世家,旧史记载可得而考者,大抵与滨海地域有关。故青徐数州,吴会诸郡,实为天师道之传教区。”[13]严光是会稽余姚人,作为临海之地,在地域特征上受仙道思想有深厚的历史文化基础。再者,从明清演义作者的籍贯来看,《东汉演义传》谢诏为赣州人,《全汉志传》熊大木为福建建阳人、《东汉演义评》清远道人为江西临川人,《后汉通俗演义》蔡东藩为浙江山阴县人,他们的籍贯大都属东南沿海之地。明清演义中严子陵形象仙道化的滥觞,或肇始于其内子家学渊源。严子陵的岳父梅福便是个弃儒入道、齐家求仙之人。梅福字子真,九江寿春人,《汉书》有传[14],《余姚县志》载“福季女为严光妻,后来余姚,隐四明山,所在著异。”[15]《两浙名贤录》载:“严光,少有高名,梅福妻之以女”[16],世人对他们评价极高,并以贤祠祀之:“乡贤祠,万历《志》:亦在府县学,有司春秋祭。乾隆五十七年学册:乡贤祠祀四百五十三人。〖汉南昌尉梅福、高士严光……〗”[17]梅福在儒、释、道以及民间信仰传播中都有很大的影响,相传梅福求道成仙后,梅仙祠、梅仙观遍布大江南北,尤以沿海地区为胜,后人的碑刻、题词更是不可胜计,宋代有《梅仙观记》存世。严光是梅福的女婿,在耳濡目染中或多或少接触了一些道文化,这成为后世剧作家借以进行再创作的源头之一。值得注意的是,由史学跨越到文学中严子陵形象的神仙道化转变,与诸葛亮颇为类似,然二者有明显的不同之处。正史中的诸葛亮本身身怀济世匡乱之心,这一表征在文学中得以继承,而严光则截然不同,在身逢乱世之时避名隐居,在天下一统时仍坚守本心,以上是演义作品中严子陵与诸葛亮的明显区别。

2)宋元时期对严子陵形象的重构与神仙道化趋势。

北宋中期范仲淹在被贬睦州后,始建严子陵祠堂并撰《严先生祠堂记》,使得严光在众隐士中的地位脱颖而出,被树立为隐士典范。《记》载:“先生之心,出乎日月之上;光武之量,包乎天地之外。微先生,不能成光武之大,微光武,岂能遂先生之高哉?而使贪夫廉,懦夫立,是大有功于名教也”[3,10],范文公指出严子陵具有贪廉立懦、有功名教的作用,同时对严子陵与光武帝之间的君臣如水的和睦关系表达了赞扬与向往,得到后世士大夫的普遍共鸣。徐朔方在《明代文学史》中认为:“中国古代小说、戏曲和西方不同,有它自己独特的发展史,其独特之处在于小说和戏曲同生共长,彼此依托,关系密切。不把它们联系起来加以考察,要弄清其发展规律简直就不可能,……它们是不同世代的作者,在连续不断的流传过程中形成的一种世代累积型集体创作”[18]。儒家学说讲求齐家、治国、平天下,把为帝王师奉为无比光荣之举。有元一代,统治者轻视儒学,科举不定,来自社会底层的士人们进仕无门,只得将注意力转为市井杂剧之间,因此元杂剧有着较为广泛的市井基础和民众影响力。宗教方面,元代三教合一,全真教尤为盛行,社会分工为:一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐,道者身份远高于儒者。道家学说中体味把握生命真谛的主张为不少仕途失意文人所吸收,为他们提供了一个借以栖身的精神家园。《云台门聚二十八将》、《严光智取昆阳城》等元明杂剧中的严光以道法身份存在,并为明清演义小说所继承。

3)明清士阶层的个人理想在文学文本中的寄托。

余英时在《士与中国文化》中认为中国的知识分子有其特殊的性格,多以“道”自论:“中国古代知识分子所持的“道”是人间的性格,他们所面临的问题是政治社会秩序的重建”[19]。隐士终究是士阶层群体的一部分,尽管史籍中的严子陵多是隐居江湖、淡泊世事,但在文学演义小说中,严光多出山辅政,且他的出山并非为名利,而是为了以曲婉的方式实现士子的政治抱负,顺天意所归,迎天下正道。演义中的严子陵是真隐之士,他对自身入世出世的选择是分阶段的和深思熟虑的,如子陵借卜卦的方式,遇到天命之人便乐于出山,若天命之人遇到危难便全力相助,左右逢源,在《东汉演义传》《全汉志传》等皆有体现;但是当天下一统后,严子陵便第一时间选择隐居,任谁人请聘都拒绝再次出仕。明清演义小说家对正史中严光身怀大略却老死山林而颇感遗憾,进而给严光一个大展才华的平台和机会。严光从入世到出世的过程,实际上也反映了古代知识分子对道德人格的追求。儒家传统隐逸思想认为“天下有道则见,无道则隐”[9]2486,当天下无道时保全自身,在机会出现时义不容辞,但是当主要矛盾发生变化抑或他们的社会价值得以实现后,名利便成为检验他们真隐与否最好的试金石,他们选择急流勇退、归隐山林,这种对独立人格精神的保全之举是难能可贵的。明清时期,封建专制统治空前加强,在各种文化高压政策下,文人士大夫或汲汲功名利禄,或潜心考据,或不问世事,君臣帝师的人生理想几乎已经难以实现。因此,纵观明清演义中对严光形象的塑造,多少反映和寄托着包括士大夫们的普遍愿望。

4 余论

富春江渚,人杰地灵。严子陵作为浙江著名历史文化名人,已成为一种典型代表的文化符号,元明清时期,严光形象开始从历史真实转移到艺术再造中,进一步丰富饱满,一个立体的、多面的严光形象鲜活于世;到了近现代,严光作为颇具代表的文化人物,在艺术、文学领域大放异彩,其文化圈层不断外拓,影响力也不断扩大。明清之际“渔樵耕读”为主题的克拉克瓷于16-17 世纪远销海外,其中“渔”常指代严光;位于四川省宜宾市江安县始建于明万历年间的夕佳山镇存有“渔樵耕读”木雕,其构图、技法颇具独特性,内容情节表现出对人生价值的思考;近现代时毛泽东、董必武、郭沫若、巴金、郁达夫、萧子升等人都有谈及严子陵的作品;近几年,姚剧《严子陵》结合灯光、舞美等现代元素打造的严光题材剧作令人耳目一新,剧末语“天下之大,读书的读书,做官的做官,种田的种田,经商的经商,各行其好,各择其善,相安无事,天下太平,岂非甚好?”将古典元素与当下现实相结合,道出严光对当今社会的现实意义。其遗韵经久不绝,其传承日趋于新。

“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长!”[3]从明清演义角度入手,多角度了解严子陵形象的变化,对探讨其演变规律、提升文化自信不啻为一种深刻的思考与隽永的启迪。