病原微生物对人类的威胁

黄亮

(南充职业技术学院,四川南充 637131)

病原微生物是指可以侵犯人体,引起感染甚至传染病的微生物,包括病毒、细菌、真菌、原生动物和蠕虫等,其中以细菌和病毒的危害性最大[1]。病原微生物可以通过空气、体液、食品、水等从一个宿主转移到另一个宿主,造成公共恐慌和经济损失。近年来,造成人类感染的病原微生物日益复杂,种类增多,抗菌药物滥用致使细菌耐药,病原微生物已成为全球关注的焦点。据世界卫生组织统计,全世界每年死亡的5200万人中,1/3是由病原感染引起的传染病造成的[2]。

1 主要病原微生物

2006年1月卫生部颁发的《人间传染的病原微生物名录》明确,人间传染的病原微生物共涉及160种病毒、155种细菌(包括放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体)、59种真菌、6种朊病毒。

1.1 病原菌

1865年,欧洲蔓延着一种可怕的蚕病,路易斯·巴斯德发现致病的微生物并命名为“病菌”。病原菌是指能引起人类疾病的细菌,常见病原菌有脑膜炎奈瑟菌、大肠埃希菌等,病原菌的致病力与其毒力、入侵数量及入侵途径有关,致病菌可引起机体侵袭性疾病及毒素性疾病[3]。人类和病原菌的斗争,是一场旷日持久的攻防战。由于抗生素的滥用及病原菌的基因突变,出现了对多种抗生素具有耐药性的细菌即“超级细菌”,感染后机体可出现可怕的炎症、高烧、痉挛、昏迷直到最后死亡,对这种病原菌,人们几乎无药可用,致死率约50%。世界卫生组织曾经警告称,超级细菌的抗药性是全球健康的最重大威胁之一[4]。

1.2 病毒

1892年,俄国伊万诺夫斯基从烟草花病叶中提取出一种比细菌更小、可通过细菌滤器的“可滤过性感染物”;1898年,荷兰科学家杰林克用“病毒”来命名这种不同于细菌的新感染物[5],从而开创了病毒学的发展历程。19世纪末,不同病毒逐渐得以发现和鉴定。迄今为止,病毒是发现数量及了解最少的一种生命,病毒对人类、家畜和植物危害也最严重,是目前人类最难控制的一类生物,狂犬病、艾滋病等与病毒相关的疾病一直困扰着人类,约80%的人类传染病是由病毒引起。

1.3 真菌

真菌是生物界中很大的一个类群,有10万余种,我国约有4万种真菌。真菌感染引起的疾病被称为真菌病,致病性真菌有几百种,其中绝大多数自然存在于水、土壤和有机废料中,90%的人类真菌病仅由几十种真菌引起。人体接触致病性真菌污染的土壤或患者和患畜,可出现表面感染、皮肤感染、皮下组织感染、深部感染或条件致病性感染。近年来,真菌感染已成为医院感染的一个重要因素,尤其是念珠菌属的白色念珠菌、热带念珠菌和光滑念珠菌引起的侵袭性真菌感染呈现出上升趋势。

1.4 朊病毒

朊病毒是人类迄今为止发现的最微小的“生命”,是与病毒和类病毒都很不同的一种蛋白质传染原,医学生物学领域至今尚未彻底弄清楚。朊病毒潜伏期长,可侵袭人类中枢神经系统,造成中枢神经系统慢性退行性疾患,脑内神经元空泡变性,致死率100%,朊病毒引起的疾病被称为传染性海绵状脑病。

2 病原微生物的传播途径

2.1 空气传染

病原微生物在空气中自由散布,在空气中长时间浮游、长距离移动,通过呼吸道侵入人体。美国劳伦斯伯克利国家实验室最新研究发现,人们呼吸的空气中细菌种类超过1800种。对外界抵抗力强的病原,如结核杆菌、炭疽杆菌芽孢等可以此方式传播。

2.2 飞沫传染

如百日咳杆菌、麻疹病毒等病原携带者或患者咳嗽、打喷嚏、说话时,病原附着在喷出的温暖而潮湿的液滴上,短时间、短距离在空气中漂浮,下一位宿主因呼吸、张口或偶然碰触到眼睛表面时黏附而受染。飞沫传染是许多病原微生物的主要传播途径,如水痘-带状疱疹病毒、流感病毒等。

2.3 消化道传染

消化道传染即病原微生物通过携带者或患者的排泄物传播。病原随着排泄物排除体外后,污染手、水、食物和食具等被吃入体内而感染。伤寒杆菌、柯萨奇病毒、蛔虫都可通过消化道传播[6]。

2.4 接触传染

由于直接接触、亲吻病原微生物携带者或患者,或因共享牙刷、毛巾、刮胡刀、餐具等贴身物品,或因携带者接触后在环境留下病原而导致传播。真菌感染的香港脚、细菌感染的脓包症等都可通过此途径传播。

2.5 血源及性传染

血源及性传染主要是指性接触、血液和母婴传播。乙型和丙型肝炎病毒、巨细胞病毒等病原微生物可通过不洁注射、输血、血液制品、手术及性传播。在28类甲、乙类传染病中,血源及性传播的传染病所占比例最高,达63.63%。

2.6 节肢动物传播

又称虫媒传播,是以蚊、蝇等节肢动物作为传播媒介造成的传染,包括机械性携带和生物性传播两种方式,痢疾杆菌、鼠疫杆菌、疟原虫等都经节肢动物传播。

3 病原微生物与人体斗争的结局

3.1 人体保持健康

人体启动正常防御功能,将入侵的病原消灭或排除体外。机体不出现疾病状态,不引起传染病。

3.2 病原携带状态

病原微生物入侵后,在局部繁殖,局部轻微病变,不出现临床症状,但可自局部向体外排除病原,是最重要的传染源。病原携带者排出病原的数量、持续时间以及其职业、卫生习惯、社会活动范围等决定着病原携带者传染范围。在餐饮业、供水企业、托幼机构等单位工作的病原携带者对人群的威胁非常大。

3.3 隐性感染

量较少或毒力欠强的病原微生物,如流行脑脊髓膜炎等侵入人体后,仅引起机体产生特异性的免疫应答,不显出任何临床症状、体征,只能通过免疫学检查才能发现,其中部分人可形成病原携带状态,机体可因获得特异性免疫力,而防止同种病原微生物感染。许多病原微生物以隐性感染为主,如脑膜炎双球菌、脊髓灰质炎病毒等。

3.4 潜伏性感染

病原微生物入侵人体后,寄生在人体的某些部位,机体启动免疫功能将病原微生物局限化而不引起显性感染,但免疫功能又不足以将病原清除,病原便长期潜伏下来,机体免疫功能下降时,又可引起显性感染。病原潜伏在病灶内,成为潜伏感染,也是一些传染性疾病如乙脑、灰质炎等的主要传染源。

3.5 显性感染

入侵的病原微生物毒力强或数量多,加之机体抵抗力、免疫力薄弱,使得其在体内繁殖、产毒,引起一系列病理生理反应,表现出特有的临床症状和体征,即患传染病。根据病变部位可将显性感染分为局部感染和全身感染。这类传染病在临床上容易被发现或诊断,如麻疹病毒感染后90%以上都是临床病例,66%的流腮腺炎病毒感染者发病。

3.6 死亡

病原微生物感染后机体呈现严重的临床症状,尚无有效的治疗手段,多数以死亡为结局,如狂犬病毒感染后致死率为100%。

4 人类与病原微生物引起的传染病斗争史

由病原微生物引起的疾病统称为感染性疾病,其中传染性比较强、可以引起传播的称为传染病[7]。病原微生物引起的传染病由来已久,人类遭受其折磨已有许多世纪,在世界许多地方,传染病是人类发病和死亡的主要原因,人类与病原微生物引起的传染病已经经历了漫长的斗争史[8]。公元前430年,希腊雅典爆发天花,造成约3万人死亡;东罗马拜占庭在六世纪发生鼠疫;十二、十三世纪时,欧洲麻风流行;十四世纪,鼠疫耶尔森菌引起的黑死病,30%~50%的人口死于这场灾难,几乎摧毁了整个欧洲;十四世纪,欧洲爆发鼠疫,死亡人数达2 000万;在十六世纪和十七世纪,数百万墨西哥人和美洲土著人死于天花。古代中国遭受到的传染病也不计其数,传染病夺去了无数人的生命。东汉末年,连年混战,各地连续爆发瘟疫,据医学家张仲景编写的传世巨著《伤寒杂病论》记载,自汉献帝建安元年起,十年内有2/3的人死于传染病,其中伤寒病占70%;三国时期蜀军南征七擒孟获时,曾因瘴气而损兵折将;据《中国救荒史》的不完全统计,中国历史上自周代记载瘟疫开始,至清代末共记载了238次疫灾。近代中国在半封建半殖民地时期,各类传染病猖獗,疟疾和血吸虫病的年发病者达上千万人,丙型肝炎和霍乱等传染病发病率也很高。

近年来,由于各级传染病研究机构和防治队伍的成立,以及计划免疫和预防接种等卫生运动的开展,疟疾、白喉、麻疹等传染病的发病率和病死率明显下降,有些传染病如天花、炭疽、黑热病、灰髓炎等已消灭或接近消灭。但是自然界和生物界的斗争是相互的,病原微生物也是此起彼伏。细菌病原体对常用抗菌药物的耐药性和多药耐药细菌的出现正以惊人的速度增长,是目前细菌感染和伴随疾病的斗争中面临的最大挑战之一。病毒性肝炎等原来少见的传染病出现流行,人类免疫缺陷病毒、埃博拉病毒等过去没有的病原微生物出现并引起传染病,世界各地一度几乎消灭的结核病,近年来死灰复燃,患病率逐年上升。

5 新发传染病的威胁

新发传染病是新世纪全世界面临的共同难题。20世纪90年代初,美国专家提出了“新发转染病”(Emerging of infectious diseases,EID)的概念,1992年美国医药研究所,将EID定义为“新的、刚出现的或出现抗药性的传染病,或在人群中的发生在过去20年中不断增加或者有迹象表明在将来其发病有增加的可能性”[9]。目前普遍认为新发传染病是指近30年内新发现的传染病。新发传染病可分为三类:(1)发现原有疾病的病原而确认为传染病,如流行性出血热等;(2)原来存在而近来病原才被发现并确立的传染病,如莱姆病、丙型肝炎等;(3)原来并不存在而是新近出现并被发现和确立的传染病,如艾滋病、O139霍乱等[10]。新发传染病危害人类健康,是新世纪人类所面临的最大的威胁与挑战之一。

5.1 新发传染病种类多

促进新发传染病发生及出现的因素复杂多样,同时自然环境不断变化、科学技术加速进步等促进了微生物的遗传变异。近年来,每年都有一种以上的新传染病被发现,自20世纪70年代以来,全球已发现的新发传染病有已有40余种,如口蹄疫、埃博拉出血热等都对人类的健康构成了严重威胁[11]。新发传染病病原体种类繁杂,病毒性病原体所占比例最大,2006年统计数据表示,新发现的病原微生物有23种病毒、10种细菌、6种寄生虫、1种衣原体、1种螺旋体和1种朊病毒[12]。

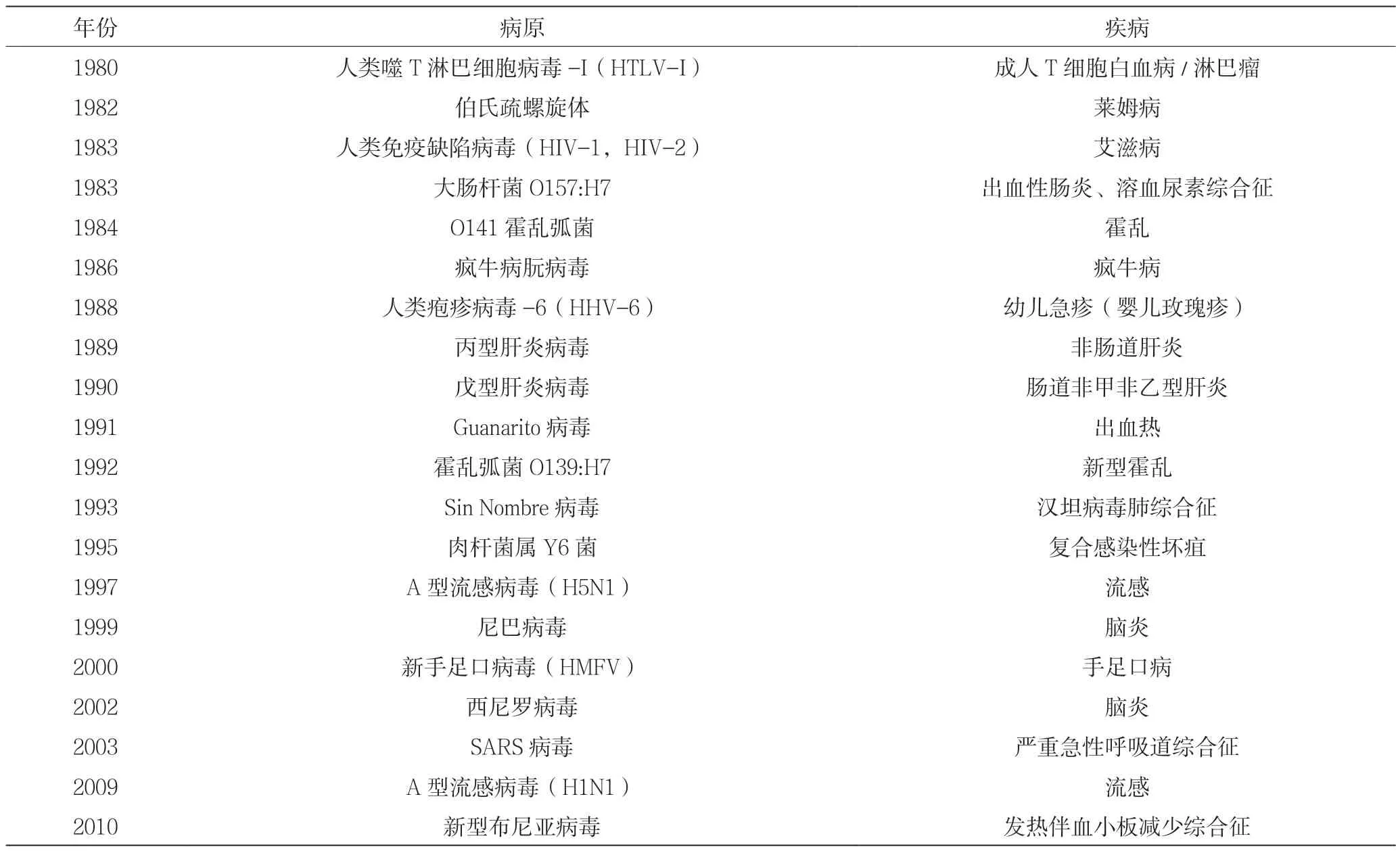

表1 近30年来新发现的病原举例

5.2 新发传染病传播速度快,波及范围广,受感染人数多

新发传染病与年龄、性别、生活方式、伦理背景和社会经济状况无关。由于当今社会人口增长速度快、流动性大,新发传染病对整个人类构成严重威胁,世界经济发达国家也不能幸免[13]。自1981年首次发现艾滋病以来,全球每天约有1.6万新感染HIV者,据统计,2009年我国存活的HIV感染者达74万人,目前全球已有6 000多万HIV感染者。汉坦病毒自1976分离至今,其引起的肾病综合征已遍及4大洲40多个国家。自1992年出现新型霍乱弧菌O139血清群,其引起的霍乱病迅速在印度等国家流行,1993年1—4月,仅孟加拉南部发病人数就达107297人。嗜肺军团菌病、禽流感病毒等都曾在一些国家和地区引发大规模的爆发和流行,造成了严重的危害。2003年,我国新发现的SARS病毒,在短时间内迅速波及32个国家和地区,全球共发生8098例SARS病例,死亡774例,死亡率为9.6%。1998年,东南亚出现的尼巴病毒引起脑炎,造成106人病死,病死率达40%。1999年11月至2000年4月,欧、美、亚三洲都发生了中度以上的流感爆发流行,法国最为严重,流行高峰时发病率达861/10万[14]。

5.3 新发传染病社会危害重、影响大

新发传染病难以预防控制,缺乏有效的治疗手段和方法,感染、流行呈现全球性,严重危害人体健康,对社会经济也造成巨大打击[15]。全球范围内第4号杀手艾滋病被列为“世纪瘟疫”,至今已有2200万人死于艾滋病。1976年,在刚果埃博拉河流沿岸爆发了一种致死率极高的传染病,传染源被命名为“埃博拉病毒”,是能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒,2015年3月12日世界卫生组织宣布,埃博拉造成的死亡人数已超过1万,是人类迄今为止尚未能征服的致命杀手之一,因其强致命性被病毒研究者考虑作为一种生物武器;全球性的自然疫源性疾病莱姆病已遍及世界5大洲70多个国家,美国疾病预防控制中心监测数据显示,1982—2002年已累计报告15余万病例,每年新发病例超过20 000例,被美国称为“第二艾滋病”。1986年在英国出现的疯牛病已导致约20万头牛受到感染,特别是疯牛病相关的人类新型克雅氏病,死亡率极高,一旦发现,几乎100%死亡,自1996年发现以来,英国、法国、爱尔兰、加拿大、香港特区已先后出现了变异性克雅病,已引起了全球性的重视,在国际上造成了很大恐慌。2003年爆发非典疫情,我国内地24个省市区266个县、市报告5327例SARS病例,死亡349例,国家统计局测算经济损失达933亿元人民币,约占2003年我国GDP的0.8%[16]。

5.4 生物恐怖

以生物战剂杀伤有生力量和破坏植物生长的各种武器、器材总称为生物武器。据北大西洋公约组织等7家国际组织评估,可用于生物武器的病原微生物有多种,包括25种病毒、13种细菌、4种立克次体、1种衣原体、2种真菌、3种原虫及多种基因重组的病毒或细菌。其中,真正能大规模地危害人类,造成国家或城市瘫痪,最有可能被利用为生物武器的病原体有5种,即天花病毒、炭疽杆菌和鼠疫杆菌、波特淋菌、兔热菌。

生物威胁具有隐蔽性和扩散性,极易造成社会恐慌,严重时可诱发国家经济和社会危机。1859年法国在非洲北部的阿尔及利亚作战时,由于霍乱病毒流行,1.2万人丧失战斗力;第一次世界大战期间,德国曾首先研制并使用了细菌武器,交战双方患病毒性流感者仅一年半即达5亿之多,死亡2000多万人,是战死人员数量的4倍;第二次世界大战时期,日本帝国主义大规模研制生物武器,并在中国东北、广州及南京等地建立研制细菌武器的专门机构,曾对中国10余个省份施放鼠疫、霍乱、伤寒和炭疽杆菌等生物战剂,造成霍乱和鼠疫等疾病的流行。生物武器的使用日益威胁着国际和平和人类安全,加重了新发传染病对人类的威胁[17]。2005年,美国有关大规模杀伤性武器的情报能力委员会表示,生物武器威胁是情报界最不愿意面对的大规模伤亡威胁[18]。

6 结语

病原微生物引发的传染病,尤其是新发传染病不仅危害人类健康,给社会也造成极大的经济损失,是新世纪人类所面临的最大的威胁与挑战之一,所以必须重视和加强对病原微生物的认识、预防和控制。