内固定结合椎体成形术对脊柱骨折患者Cobb′s角、椎体高度压缩率及生活质量的影响

马辉,孙建强,莫涛,高凯旋

洛阳市第三人民医院骨科(河南洛阳 471002)

脊柱骨折为骨科常见创伤,多见于青壮年男性群体,其中胸腰段骨折最为常见。脊柱骨折多为间接外力作用所致,患者骨折后临床症状主要表现为疼痛、脊柱畸形等[1]。近年来交通、高空坠落等事故频繁发生,脊柱骨折的发生率也逐年上升。脊柱骨折病情较重,多数患者可伴脊柱损伤,可使四肢功能丧失,引发一系列并发症。传统的开放性手术的手术切口较长,手术的出血、创伤较大,同时手术过程中对脊旁肌肉等组织的剥离可引起肌肉、神经的损伤,导致患者术后长期腰背疼痛,影响患者的生活质量[2]。随微创理念的不断深入,微创手术可有效减少手术对患者造成的创伤,缩短患者术后的康复时间[3]。目前,内固定手术是治疗脊柱骨折的首选方法,通过手术可重建损伤椎体的高度,恢复脊柱的生理弯曲,帮助患者恢复脊柱的正常生理功能。但内固定手术对伤椎高度、后凸畸形矫正复位效果尚待探讨[4]。采取合理的治疗措施,减少椎体高度丢失是临床研究重点之一。本研究拟探讨内固定结合椎体成形术对脊柱骨折患者椎体后凸Cobb′s角(Cobb′s角)和椎体高度压缩率的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2010年9月至2017年10月期间我院收治的脊柱骨折患者98例,随机数字表法分成观察组和对照组,每组49例。观察组中,男31例,女18例,年龄24~61岁,平均(41.52±3.79)岁,受伤至手术时间2~12 d,平均(6.76±1.21)d,受伤原因:车祸致伤23例,高空坠落17例,其他9例。对照组中,男32例,女17例,年龄23~60岁,平均(41.47±3.75)岁,受伤至手术时间2~11 d,平均(6.74±1.18)d,受伤原因:车祸致伤22例,高空坠落19例,其他8例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

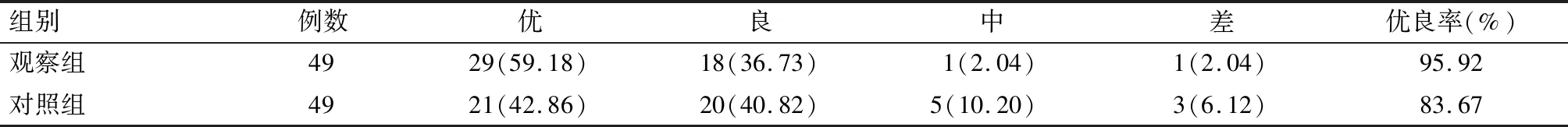

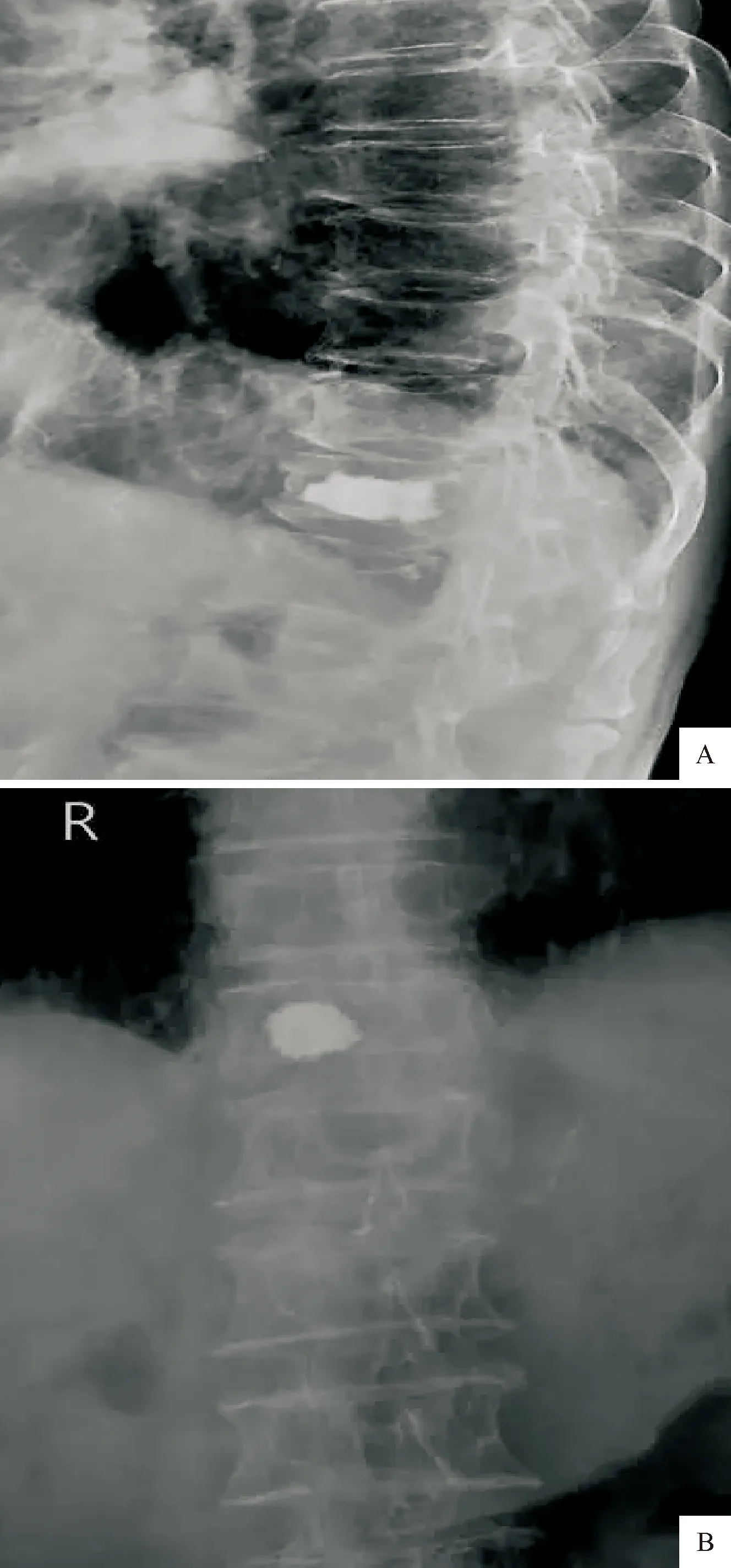

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:所有患者入院后均根据患者的临床症状和体征,完善脊柱X线片、CT平扫+骨三维重建等影像学检查,明确胸腰段脊柱单节段骨折的临床诊断(图1)。有明确外伤史;年龄>18岁;患者及家属均对本研究知情,并签署同意书。排除标准:排除合并脊髓压迫、神经损伤的患者;排除合并肝肾功能衰竭、凝血功能障碍、恶性肿瘤等严重器质性疾病以及存在手术禁忌证的患者;排除病理性骨折、骨结核等其他脊柱病变的患者;排除资料不完善,影响本研究统计学分析的患者。

1.3 方法 所有患者均完善术前检查,排除手术禁忌证,同时签署手术知情同意书,同意接受手术治疗。采用气管内插管全身麻醉,患者取俯卧位,胸髋部垫高。对照组行常规内固定术,取俯卧位,行全麻,消毒、铺巾后将皮下组织逐层切开,对椎旁肌肉进行剥离,将脊柱节段、侧方横突充分显露,撑开器撑开,行压迫止血操作。对进针位置的皮质采用咬骨钳咬除,使用开口器将螺钉进针点准备好,采用探针对椎弓根内螺钉孔道走势进行仔细探查。于C臂机透视下将克氏针插入,并仔细确认,随后将螺钉植入。植入长度、弯度适度的棒,采用压棒器、撑开钳于夹头间撑开、压缩,随后拧紧螺母,将横向连接杆植入,直到棒紧锁为止。利用内固定物、体位、横向提拉力等作用恢复机体椎体高度。对患者行电凝止血操作,采用生理盐水对创口进行冲洗,常规引流后逐层缝合切口。

观察组在对照组基础上实施椎体成形术,待患者椎体高度恢复正常、无活动性出血后,于C臂机监视下进行钻孔操作,将穿刺套管针置入,具体位置为伤椎严重压缩一侧椎弓根,随后拔出针芯。注入硫酸钙粉末+固化液混合物于椎体内,到达椎体后壁后停止注射,待其彻底凝固后将穿刺针拔出,于切口行负压引流。

1.4 观察指标 对两组手术情况进行比较,观察指标包括手术时长、术中失血量。对比两组患者术前、术后1个月和术后6个月的伤椎高度以及Cobb′s角度的变化情况;采用GQOLI-74量表评估患者的生活质量,对比两组患者术前、术后1个月和术后6个月的生活质量变化情况。以Neer百分评定系统对两组治疗效果进行评定,分为优、良、中、差4个等级,优:术后患者疼痛、脊柱畸形等症状均彻底消失,体征、脊柱功能均恢复正常;良:术后患者疼痛、脊柱畸形等症状均显著改善,偶尔会出现轻微疼痛,体征、功能基本恢复正常;中:术后患者仍存在部分症状,存在疼痛症状,功能有所改善;差:术后症状、体征、功能均无明显变化,疼痛强烈。

2 结果

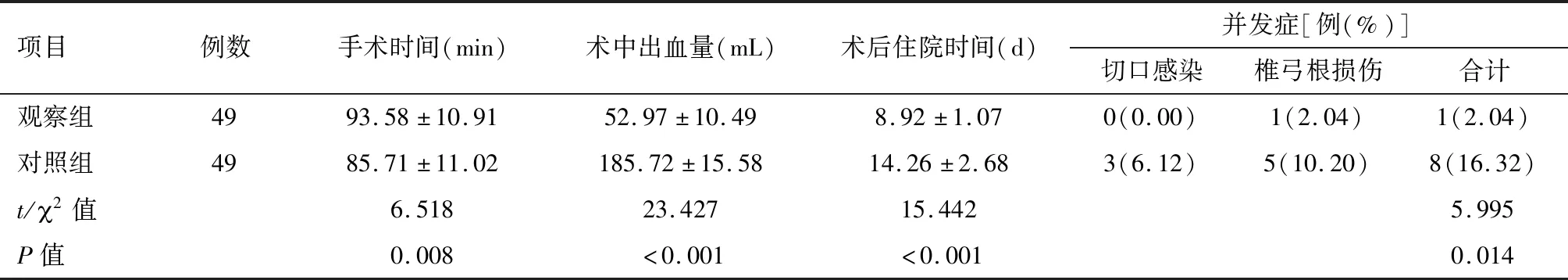

2.1 手术指标比较 观察组的手术时间为(93.58±10.91)min,显著长于对照组,而术中出血量为(52.97±10.49)mL,术后住院时间为(8.92±1.07)d,术后并发症发生率为2.04%,均显著少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

项目例数手术时间(min)术中出血量(mL)术后住院时间(d)并发症[例(%)]切口感染椎弓根损伤合计观察组4993.58±10.9152.97±10.498.92±1.070(0.00)1(2.04)1(2.04)对照组4985.71±11.02185.72±15.5814.26±2.683(6.12)5(10.20)8(16.32)t/2值6.51823.42715.4425.995P值0.008<0.001<0.0010.014

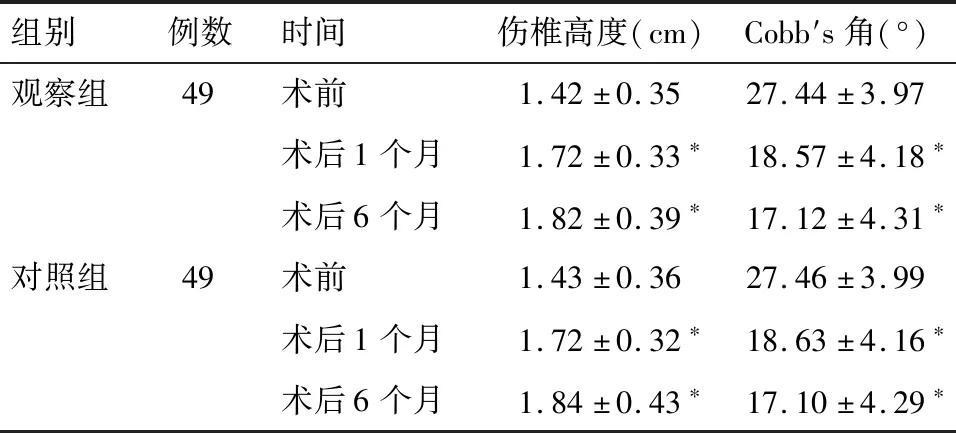

2.2 治疗前后伤椎高度以及Cobb′s角度比较 两组患者术后1个月和术后6个月的伤椎高度均显著大于术前,而Cobb′s角度均显著小于术前,差异有统计学意义(P<0.05),两组患者术后1个月和术后6个月的伤椎高度、Cobb′s角度对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

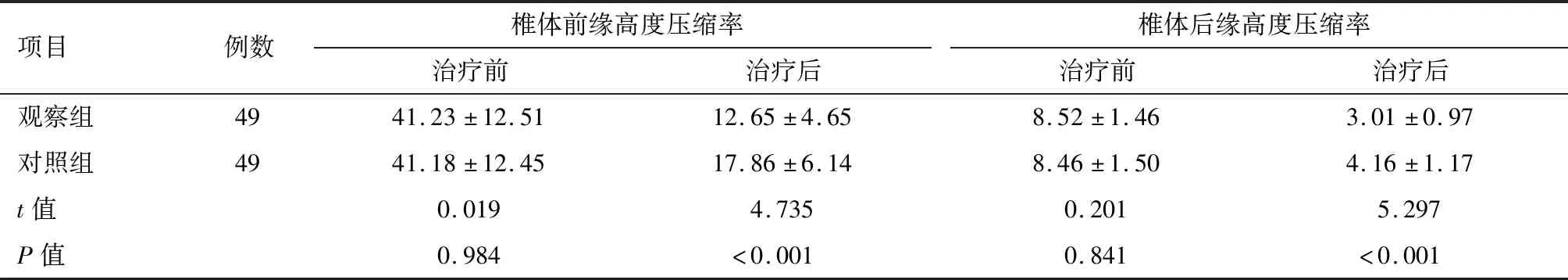

2.3 治疗后椎体高度压缩率比较 治疗后,观察组椎体前缘高度压缩率、椎体后缘高度压缩率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

组别例数时间伤椎高度(cm)Cobb′s角(°)观察组49术前1.42±0.3527.44±3.97术后1个月1.72±0.33∗18.57±4.18∗术后6个月1.82±0.39∗17.12±4.31∗对照组49术前1.43±0.3627.46±3.99术后1个月1.72±0.32∗18.63±4.16∗术后6个月1.84±0.43∗17.10±4.29∗

*与术前比较P<0.05

项目例数椎体前缘高度压缩率椎体后缘高度压缩率治疗前治疗后治疗前治疗后观察组4941.23±12.5112.65±4.658.52±1.463.01±0.97对照组4941.18±12.4517.86±6.148.46±1.504.16±1.17t值0.0194.7350.2015.297P值0.984<0.0010.841<0.001

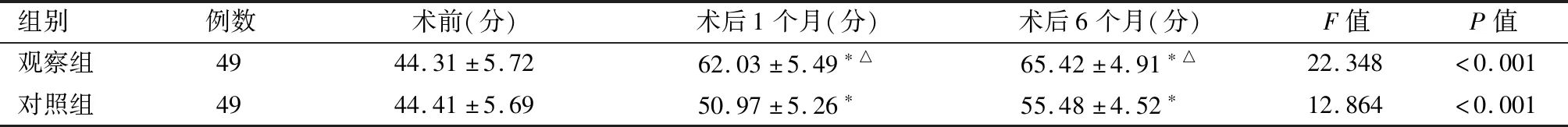

2.4 治疗后GQOLI-74量表评估比较 两组患者术后1个月和术后6个月的GQOLI量表评分均显著高于术前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组术后1个月和术后6个月的GQOLI量表评分均显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

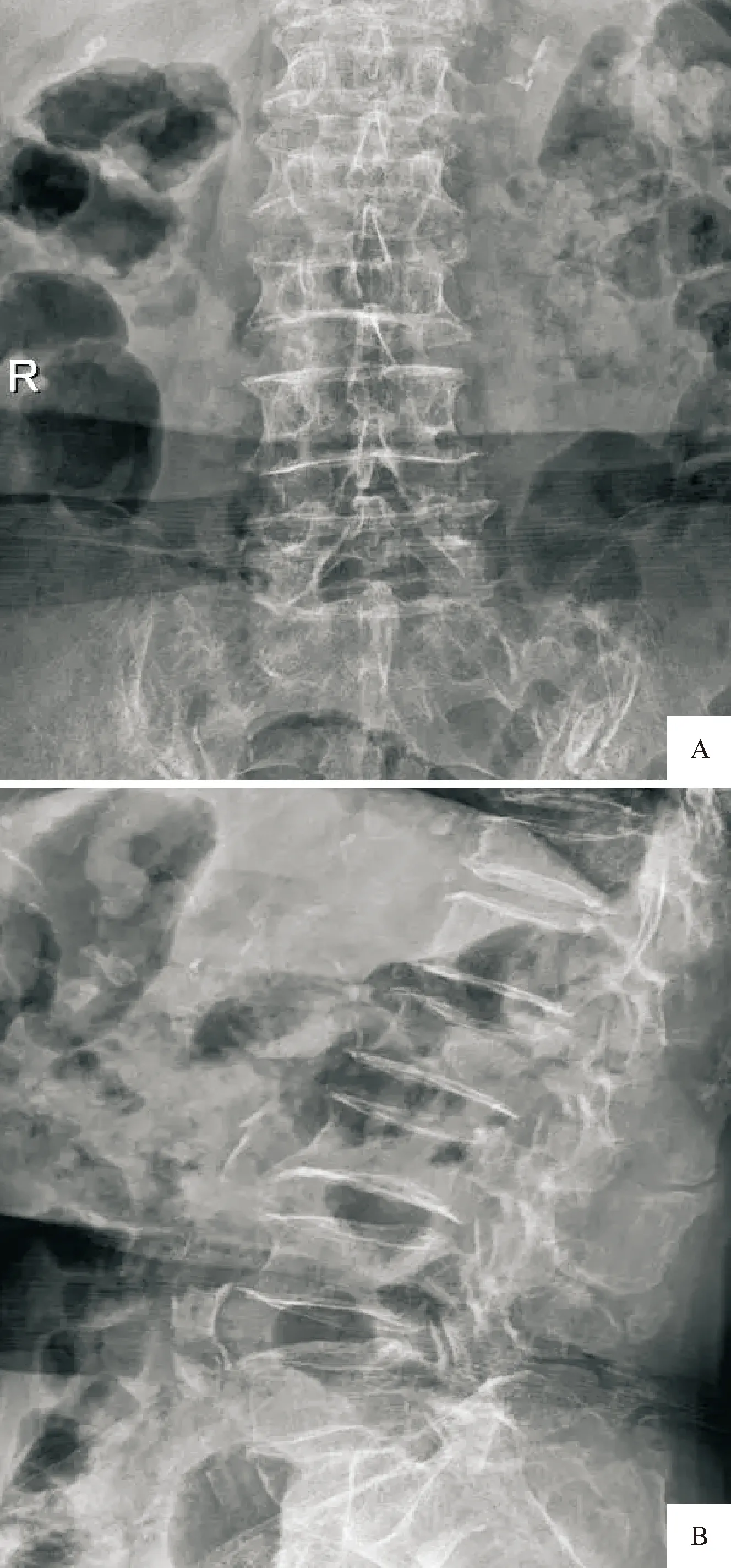

2.5 手术效果比较 观察组优良率为95.92%,高于对照组的83.67%,差异有统计学意义(2=8.188,P=0.004)。见表5、图2。

组别例数术前(分)术后1个月(分)术后6个月(分)F值P值观察组4944.31±5.7262.03±5.49∗△65.42±4.91∗△22.348<0.001对照组4944.41±5.6950.97±5.26∗55.48±4.52∗12.864<0.001

*与术前比较P<0.05;△与对照组比较P<0.05

表5 手术效果比较 例(%)

A:术前正位片;B:术前侧位片

A:术后正位片;B:术后侧位片

图2L1行内固定结合椎体成形术治疗,术后X线片示骨水泥弥散良好,无明显渗漏

3 讨论

脊柱骨折在临床十分常见,为间接外力作用所致的骨科创伤,多见于青壮年,男性发病率相对较高。本病可由车祸、高空坠落、枪伤、跳水等因素引发,其中胸腰段骨折最为常见,常见症状包括脊柱畸形、局部疼痛、无法站立等,可伴腹胀腹痛、翻身困难等症状[5]。因脊柱骨折为暴力所致,能量相对较高,若骨折块突入脊髓腔,可造成马尾、脊髓损伤,严重者可危及生命,需及时治疗。针对发生脊柱骨折的患者而言,保守治疗的疗效较差,患者需要长期卧床,休息制动,从而降低了患者的生活质量,同时加重了骨折程度,另外,长期卧床还可能引发一系列并发症[6]。传统开放手术虽然可取得一定疗效,但存在创伤大等缺点,针对老年患者而言,需要面临更高的手术风险,且耐受力极差。

手术治疗由于牵涉到脊柱解剖学、生物力学较为复杂,关于手术入路、适应证等,目前暂无统一治疗路径,为临床治疗增加了一定难度[7]。传统的开放性手术对胸腰段脊柱骨折的复位效果良好,但是由于手术需要剥离组织的范围较大,对局部肌肉软组织的损伤较大,部分患者术后可出现长时间的腰背部疼痛,影响患者的生活质量[8]。同时,手术的创伤大、术中出血量大可增加手术的风险,影响手术的安全性。内固定手术治疗脊柱骨折,可快速恢复伤椎高度,重建脊柱的生理弧度。同时,通过内固定手术,可为患者早期康复训练创造条件,促进脊柱生理功能的恢复。目前,临床上有多种内固定术式用于胸腰段脊柱骨折的治疗,且各具优势,因此,手术方案的选择可直接影响临床治疗效果和患者的预后[9]。既往临床对脊柱骨折多采用内固定术治疗,手术采用全麻,于C臂机X线透视下对骨折位置进行明确定位,随后于伤椎做后正中手术切口入路,将伤椎体、关节突充分显露出来,对椎弓根钉进针点确定后置入,通过体位结合内固定物、横向提拉等综合作用,促使患者椎体高度恢复正常[3]。但临床实践发现,内固定术难以有效重建患者损伤椎体,可导致患者脊椎前柱支撑能力降低,造成后柱内固定系统堆积大部分压力,可造成椎体高度远期丢失、固定物松动、断钉等情况,不利于预后。因此临床应积极探寻更加安全有效的治疗方式,减少椎体高度丢失,改善预后[10]。在本研究中,两组患者术后1个月和术后6个月的伤椎高度、Cobb′s角度对比,无显著差异,这说明内固定结合椎体成形术有效恢复伤椎的高度和脊柱的生理弧度。另外,观察组术后1个月、术后6个月的GQOLI量表评分均显著高于对照组,这说明接受内固定结合椎体成形术患者术后生活质量显著优于接受常规内固定手术患者。常规内固定术由于术中对骨膜下多裂肌的剥离较广泛,对其供血血管及支配神经损伤较大,因而可造成患者术后肌肉萎缩、纤维化,引起疼痛,甚至导致脊柱功能障碍,影响患者的生活质量[11]。研究表明,内固定结合椎体成形术则可有效减少对脊柱周围组织的剥离范围,减少血管的损伤和对神经的牵拉。同时,内固定结合椎体成形术对骨膜下多裂肌等软组织的保护还有利于减少手术对脊柱稳定性的损伤,减少术后脊柱功能损伤的发生[12]。本文观察组的术中出血量显著少于对照组。同时,由于内固定结合椎体成形术造成的创伤和出血更小,可有效减少术口感染等相关并发症的发生率,有利于患者术后的康复。本研究观察组的术后住院时间显著少于对照组,印证了上述观点。

近年来,椎体成形术逐渐应用于脊柱骨折患者治疗中,并取得较好效果。椎体成形术于C臂机X线透视下,将套管针经椎弓根植入到严重压缩的骨折椎体中线位置,随后注入骨水泥于空腔内,可促使椎体更加稳定,维持远期椎体高度[13]。本次研究中所使用骨水泥为硫酸钙粉末+固化液混合物,骨水泥流动性较好,不会出现局部突出现象,可避免对脊髓、神经造成压迫(图2)。研究表明[14],在内固定术治疗基础上结合椎体成形术在脊柱骨折患者中应用效果理想,可提升脊柱前柱稳定性,避免椎体高度过多丢失,可有效克服单一内固定术治疗的缺陷,发挥优势互补,可提升手术治疗效果,促进患者术后尽快康复,改善预后。本次研究中,患者在内固定术上实施椎体成形术后,其Cobb′s角、椎体前缘高度压缩率、椎体后缘高度压缩率均明显改善,手术优良率较高,提示内固定术结合椎体成形术在脊柱骨折中应用价值较高,且安全有效。

另外,内固定结合椎体成形术为目前临床治疗脊柱骨折的有效手段之一,可显著缩短患者卧床时间,促进尽快下床活动,减少并发症,治疗效果更为理想[15]。通过对患者进行观察,其注射骨水泥渗漏的概率更低,提示裂隙样变和血循环存在一定关系[16]。另外,伴裂隙样变的脊柱压缩骨折患者需注射更多骨水泥才能达到等同效果。若需骨质疏松椎体恢复正常强度,需注射骨水泥2 mL左右,而恢复椎体刚度需骨水泥4~8 mL。椎体强度恢复正常后,可有效预防再次发生骨折,而椎体刚度恢复正常,可有效缓解椎体疼痛[15]。通常伴裂隙样变的脊柱骨折患者年龄较大,骨质疏松程度相对较重,且常合并较多基础疾病,疼痛耐受较差,同时实施内固定结合椎体成形术可缓解术后疼痛,促使其尽快下床活动,恢复日常活动能力,与解剖复位相比,更能缓解症状,减少并发症,提升生活质量。

综上所述,内固定术结合椎体成形术治疗脊柱骨折可取得与常规内固定手术相似的伤椎复位效果,且术后恢复时间短,减轻脊髓损伤,维持椎体高度,促进患者功能尽快恢复,改善患者术后生活质量。鉴于本研究纳入样本量较少、随访时间较短、单一中心等制约,所得结论仍有待更大规模扩大样本、多中心随机对照研究确证。