音韵学视阈下周秦至汉初语气词的音理分析及其流变动因*

刘璐亚

南京工业大学外国语学院 江苏 南京 211800

提要 周秦语气词系统在声韵分布上呈现出一定的选择倾向性:从声母发音方法看,以鼻边音和擦音占优势,一律不送气;从发音部位看,舌音占优势;韵母主要集中在鱼部和之部。造成语气词声韵分布趋于集中的原因主要有:语言省力性原则、韵部舌位前低、响度大等迎合语气词语用功能的发音特征。战国是语气词系统发展的成熟期,战国以后某些语气词的使用频率不升反降,其动因或在于上古韵部的发展演变,受到语音机制的制约,即单元音复合化,元音高化,舌位后移等语音演变机制,分别导致之部语气词“哉”、鱼部语气词“乎”、歌部语气词“也”等在口语中的使用频率降低。

1引言

语音是语言的物质外壳,语法和语音之间存在密切联系,是一个整体系统,语音的演变会推动语法成分发生显著的质变。近几十年来,学界对于汉语语气词的研究已较为成熟,主要集中在探讨其语法意义、句法功能、单个语气词的溯源研究等方面,对语气词历时流变的动因与机制的考察,尤其是同语音史的结合性研究则相对薄弱。“语法是一个相对开放的系统,语音的变化、构词法的发展、认知角度的变换、现实规则等等,都有可能影响到语言”(石毓智2006:7),局限于单一视角地孤立考察,缺乏历史系统观,很难把问题研究透彻。孙锡信(1999:182)提出语气词的更迭流变受到某种语音规律的制约,其启发意义自不待言,但作者尚未详实论证该语音规律及制约机制的学理表现。李小军从语法化过程中的音义关系出发,阐释了先秦至唐五代语气词衍生及演变的规律,将其特征概括为语义虚化和主观化。在语气词衍生机制方面,李小军(2013:4)提出语法化、词汇化和音变衍生三条路径,以前两种为主,尚未论及语气词历时流变和语音史之间的具体关联。需要说明的是,李小军所言“音变衍生”体现为语气词在语法化过程中的语音弱化、结构省缩、产生记音字等机制,与本文所述周秦至汉初语气词的音理特征并非同一内涵,因为语气词流变受到语音演变的影响,汉语标准语[注]区别于当时各方言音系及其历时演变。音系在汉语史各分期(上古、中古、近代、现代)中的结构特点各不相同。语气是凭借声音表达的,语气词首先表现为一定的语音,我们考察语气词系统的音理特征及其流变的内在动因,不应该忽视同语音史的结合性研究。

春秋至汉初约六百年历史,[注]本文“周秦至汉初”指公元前8世纪至公元前2世纪,即东周至汉初约六百年历史,石毓智称之为“古代汉语”期,以区别于中古汉语、早期现代汉语和现代汉语,参氏著《汉语语法化的历程》,北京大学出版社,2001年,9-10页。语音和语法不可能没有变化,何况侯国林立,方言分歧。在上古汉语内部,我们有必要区分各语言事实发生的时代层次,尤其是语音分期和语法殊异之间的关联,即谐声系统和《诗经》、《楚辞》等韵文系统之间的语音分歧与战国前后语气词的使用差异之间有无内在的联系。从我们统计的数据上看,从春秋到战国再到汉初,这三个时段语气词的使用频率明显不同。此类语气词使用频率上的差别和上古音内部的语音变化是否存在一定关联?如果存在,这种关联是怎样的?周秦至汉初语气词在声韵分布上有无特点?为什么会呈现出这样的特点?影响语气词流变的因素,除了前辈学者提出的语法化、词汇化等机制外,还有哪些语音史上的规律?本文拟围绕以上问题进行梳理和探讨,结合前修时贤对语气词系统的研究,在词频统计的基础上,尝试解释周秦至汉初语气词发展的动因及其古音[注]本文所指“古音”即上古音系。在汉语语音史的分期上,周秦至汉初属于上古期。机制,以期作为对现有研究成果的补充或申诉。

在语气词的界定上,我们将语气词限定于句末语气词,可以是全句末,也可以是分句末。这种方法在实践中有两种好处:1)便于对语气词的辨识和归类;2)避免语气词和副词分类上的纠缠(孙锡信1999:3)。此外,汉语时常于句末用短语或跨层结构的形式表达某种语气,如“而已”“也者”等,这些语气词通过短语或跨层结构的词汇化衍生而来,孙锡信(1999:185)称之为“语气短语词”,虽然形式上是一个短语,但在功能上相当于一个语气词。对于此类双音节语气词,学界普遍认为语气的重点一般落在最后一个音节上。因此,我们在进行词频统计时,仅以最末语气词作为考察对象。

在语料选取方面,“最理想的语料当然是能够充分反应每个时期的口语状况。但是流传下来的语料很难见到纯粹的代表某个时期的口语,往往是书面语和口语的混杂,即它们有可能代表不同时期的语言现象。”(石毓智2001:10)我们采取出土文献与传世文献相结合的办法,前者选择马王堆汉墓帛书、[注]选取其中的甲乙本《老子》和《战国纵横家书》作为考察对象。《秦简牍合集》,后者包括今文《尚书》《论语》《左传》《孟子》《庄子》《吕氏春秋》《史记》。[注]语料版本选定为:《尚书》《论语》《春秋左传》《孟子》,《十三经注疏·尚书正义》影印嘉庆刊本,上海古籍出版社,1997年版。《秦简牍合集》,陈伟主编,武汉大学出版社,2014年版。《马王堆汉墓帛书》,陈建民主编,岳麓书社,2013年版。《庄子》,清·郭庆藩撰,《庄子集释》,中华书局,2016年版。《吕氏春秋》,陈奇猷《吕氏春秋校释》,学林出版社,1984年版。《史记》,汉·司马迁撰,“二十四史”修订本,中华书局,2014年版。我们选择这九部文献是基于以下三点考虑:一是汉语语气词最早产生于何时,学界暂无定论,多数学者认为甲骨文中尚未出现严格意义上的语气词。《尚书》作为我国传世文献的源头之一,其中首次出现“哉”“矣”等少数语气词,因而我们以今文《尚书》为上迄。二是这九部文献属上古时期代表性资料,年代较为可靠,口语化程度相对明显,语气词的呈现面貌也更加丰富。三是所选语料之间的时间间隔均在一百多年以内,相对于约六百年历史的周秦至汉初而言,既具有某一分期内部的稳定性,又可显示各分期间的差异性,从而具备研究上的典型性。语气往往体现出一定的韵律现象,语气词也产生于韵律的需要。需要指出的是,上古《诗经》《楚辞》等韵文中的语气词使用情况和口语性较强的语料中所反映出的语气词面貌有所差异:韵文中带有较强烈感情的句末语气词,除常见的“兮”外,还有“思”“斯”“只”“止”“居”“些”等具备实词意义的语气词。例如:“汉有游女,不可求思”(《周南·汉广》);“代水不可涉,深不可测只”(《邶风·燕燕》);“彼何人斯,其心孔艰”(《小雅·何人斯》)。黄易青认为“思”“斯”“只”“些”等语气词是“兮”的时地变体,“原因是,上古口头语言的实际语音变化,比后人从传世文献即书面语言中得知的要复杂,汉字表意性具有的跨越时空的优势,在记载语气词时得不到像记载实词那样的体现,语气词不具备实词那样的意义,以其在口语中的实际语音为形式,与记录它们的汉字的关系不如实词紧密,所以上古诗歌记录语气词的字形容易随语气词语音的变化而变化”(黄易青2018:49-59)。

2周秦至汉初语气词的音理特征及其原因分析

人类语言在形成之初,音义结合是约定俗成的,而后渐趋固定。在音义结合的约定俗成性中蕴含着音位的直觉观念,这种直觉观念是人类语言原生性的初始观念(林焘和王理嘉2013:189),即使用某一语言的社会群体在漫长的历史发展中,基于其生理和物理属性,形成音位表意功能的本能性选择倾向,是语言社会属性和生理属性的综合体现。

2.1语气词的声韵分布特征

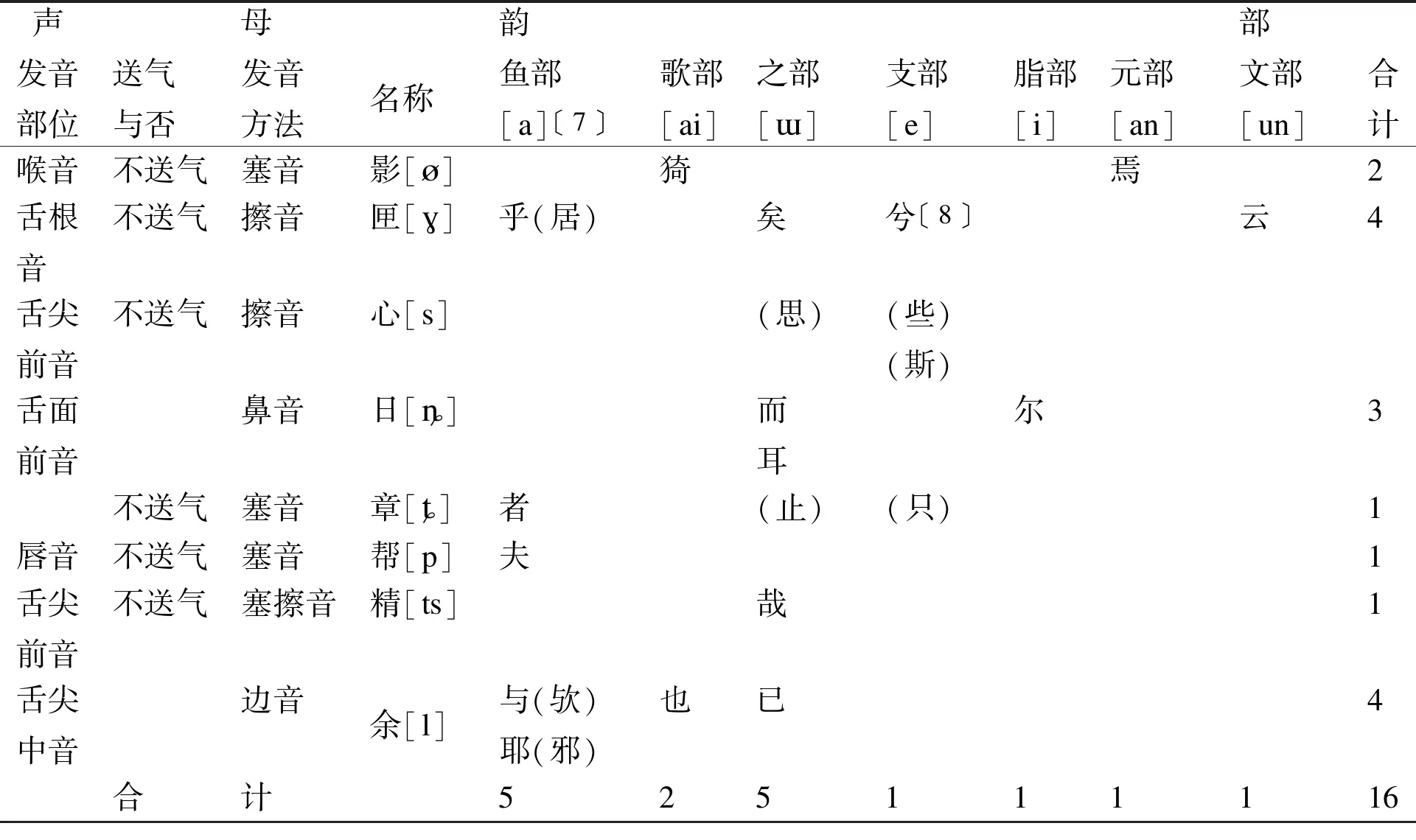

通过对周秦至汉初语气词进行声韵分析,我们发现:句末语气词在声母和韵部的选择上具有一定的选择倾向性,呈现出较为集中的趋势。正如王力(2014:62)所言:“古人之于‘虚字’,有一种下意识的倾向;某一些韵部的字常被用为文法成分,另有些韵部的字则很少见。”为直观起见,我们以表格形式呈现周秦各语气词的声韵分布情况,见表1。

表1周秦至汉初语气词声韵分布表[注]关于上古音值的构拟,各家观点不一。笔者原则上采纳郑张尚芳的音值构拟,参郑张尚芳《上古音系》,上海教育出版社,2013年,第70、72、160页等。支持李方桂、郑张尚芳等将余母拟为边音的说法,参李方桂《上古音研究》,商务印书馆,1980年,第20页。上古语气词的声韵地位,依据郭锡良《汉字古音手册》(增订本),商务印书馆,2010年。

声发音部位送气与否母发音方法名称韵鱼部[a]〔7〕歌部[ai]之部[ɯ]支部[e]脂部[i]元部[an]部文部[un]合计喉音不送气塞音影[]猗焉2舌根音不送气擦音匣[Ɣ]乎(居)矣兮〔8〕云4舌尖前音不送气擦音心[s](思)(些)(斯)舌面前音鼻音日[ȵ]而耳尔3不送气塞音章[ȶ]者(止)(只)1唇音不送气塞音帮[p]夫1舌尖前音不送气塞擦音精[ts]哉1舌尖中音边音余[l]与(欤)耶(邪)也已4合计525111116

〔7〕由于周秦韵部的介音和韵尾较为复杂,且学界观点不一,本表仅显示该韵部的主要元音。

〔8〕“思”“斯”“只”“止”“些”等语气词是“兮”的时地变体;“欤”“邪”是语气词“与”“耶”的方言变体;“居”是语气词“乎”的变体;因而我们未纳入语气词个数的统计。

根据表格,我们将周秦语气词的声韵特征概括为:声母方面,从发音部位看,舌音占优势,唇音和齿头音较少见;在发音方法上,边音和擦音最常见,鼻音次之,塞擦音最少见,仅1例;气流方面,上古语气词声母一律不送气。具体说来,余母和匣母最为常见,日母次之,帮母、精母和章母各仅有1例。韵部方面,大多集中在鱼部和之部,歌部次之,支部、脂部、元部和文部分别仅见1例,且该部语气词的使用频率较少。根据上述特征,我们将上古语气词进行音节初步构拟,读音大致为[la]、[l]、[a]、[]、[]、[ja]、[pa]等。[注]此处构拟音值为了突出语气词的主元音和声母特征,暂未考虑介音垫音,并不代表该语气词在上古的拟音。

2.2语气词声韵分布特征的原因分析

汉语语法形式与人类思维形式、逻辑形式密切对应,原因在于:人类思维形式、语言形式、逻辑形式最初本是三位一体的,尤其是上古汉语,较多地保持了人类语言初期的形式特点(姚振武2010:6)。在上古汉语句末语气词的选择上,体现为声音的选择必须合乎思维的表达,而思维的表达受到主观情感的制约,或饱满或平缓。因此,句末语气词在语音的选择上,倾向于使用响度大的音素来表达较为饱满的情感;或选择符合人类语言省力性原则的音素来陈述相对自然的语气。

2.2.1之部和鱼部占优势的原因

郑张尚芳(2013:163)根据闽语、越南语等方言及对音材料将上古之部定为央元音[]。“基本元音系统中的内部元音,央元音最受青睐”(冉启斌2012:253),加之央元音发音既省力又自然,因而如表1所示,上古之部语气词较为常见。鱼部[a]在上古舌位偏央后,既是最低元音,也是音系的基准点(郑张尚芳2013:160-162),其开口度大,声音响亮的特质便于抒发疑问、感叹等语气。例如帮母鱼部语气词“夫”在周秦至汉初文献中仅用于感叹句的句末,[注]“夫”在周秦至汉初文献中仅用于感叹句句末的观点,依据李小军《战国末至汉初语气词系统——语气词系统的历时演变考察之一》一文对上古语气词使用情况的统计,载《励耘学刊(语言卷)》,2009年第2期,第218页。加之帮母属发音省力的不送气声母,声韵特征皆符合感叹句语气强烈的语义特征,便于说话人抒发饱满感情的语用目的。另外,元音一般为浊音,实验语音学认为浊音最为响亮,是语音中最重要的来源,更能适应语气词“传情达意”的语用功能。汉语中的元音系统在使用上通常具有倾向性:“语言首先使用‘基本元音系统’(primary system)”(冉启斌2012:253),所以上古语气词在歌部[ai](“猗”)、元部[an](“焉”)、文部[un](“云”)等复合韵母的分布上数量较少,加之复合韵母在发音时存在音势上的滑动,违背语言省力性原则。在语气词系统的历时衍变过程中,“猗”“云”等复合韵母现象在书面语中比较少见且语法功能较为局限,使用时期亦相对短暂。

2.2.2鼻边音占优势的原因

上古语气词声母以边音占优势的原因在于:边音属于流音,流音通常包括“l音”类和“r音”类,冉启斌(2012:80)在《汉语语音新探》中说:“无可否认,这些音确实是响度最大的一类辅音。”这里的响度主要是指各类音素固有声强在听觉上的凸显度,可以理解为听话人感觉到的声音大小。实验语音学证明,边音在发音时,气流可以畅通无阻,形成的声波和共振峰结构和元音类似,因此性质比较接近元音,响度也较高。霍凯特将边音称为“元性边音”,可见边音和元音在响度大这个特征上具有一致性。语气词,顾名思义,是用来表达某种情绪或语气的词,由于边音和鼻音同属于响音,和其他辅音声母相比,听感上更加响亮,因而鼻边音更容易被人们用来在言语交际中抒发一定情感。加之边音[l]响度最高(冉启斌2012:49),高于鼻音,所以在上古语气词声母分布上,边音所占比例最多,鼻音日母次之。另外,冉启斌(2012:81)认为边音在听感上呈现出明显的柔和色彩,即“由于边音出口腔道狭窄,因此边音通常要比元音柔和”。这种柔和性也决定了边音用作句末语气词的声母时,说话人在发音上更加顺畅流利,同时也使听话者感到自然亲和,不显突兀,从而更容易被说话者用作陈述句的句末以表达相对稳定客观的情感。从音义关系角度看,语音上的特点也会影响语气词在语法意义上的使用。具备响度大特征的余母[l]与开口度最大的上古鱼部相配而形成的语气词“与(欤)”和“耶”,大多用于是非问、感叹句和反诘问句的句末,语气强烈,感情饱满;而当柔和软滑的余母[l]与发音自然轻松的央元音之部相配时,语气词“已”大多用于陈述句中,[注]“与(欤)”和“耶”大多用于是非问、感叹句和反诘问句的句末,“已”多用于陈述句中的观点,参李小军《战国末至汉初语气词系统——语气词系统的历时演变考察之一》。语气趋稳。

[l]的这种柔和色彩也可以理解为[l]和[r]关系密切,[注]声母[r]的音色具备软滑柔和的特征。体现在上古声母系统的音值构拟中。李方桂(1980:13)将喻四拟作舌尖前音[r],和[l]很近,类似于英语ladder或latter中柔滑而过的舌尖闪音。王力(2010:23)晚年受到这一拟音的影响,把喻四的上古音拟测为舌面前边音[],“即古代法语所谓软化的l(mouillè)”,认为这样拟测可以合理解释中古[j]的演变路径。但潘悟云(2012:37)指出:“它的缺点是不能解释跟塞音声母定、透、澄、澈之类的谐声、假借现象。”邵荣芬(2010:23)则把来母拟为[l]或[],认为来母“像一个软滑的塞音,但时间极短,闭塞不密”,和李方桂观点相似。以上构拟引来学者质疑,郑张尚芳(2013:90)通过汉藏语言比较、亲属语言同源词古借词等材料,判定喻四和来母上古属流音,把上古来母拟作[r],余母拟作[l],认为中古以后,来母才演变为[l],同时余母作[j],这一拟测为学界所接受。孙景涛基于现代日语和方言证据指出:当流音[l]和[r]的后随音段区别性特征满足[-高]介音韵母时,[l]和[r]在古汉语顺向重叠的语流可自由替换且不影响意义。[注]虽日语和汉语非同族语言,但孙景涛认为[l]和[r]在语流音变中呈现出的一般规则具有普遍适用性。参孙景涛《古汉语顺向重叠中的流音变体——来自现代方言及日语的证据》,载《东方语言学》,2007年第1期,第157-166页。边音的柔和性还应用在英汉互译和社会变体中。在英汉互译的过程中,我们通常将人名“布莱特”翻译为Bright,其中[r]与“莱”声母[l]对译,且Bright在发音时,比Blight更加放松自然,听起来更加柔和。时下流行的网络语言“惹”,一般位于句末,用于陈述某一事实,如“太美惹!”在意义上表示“太美了!”,此处“惹”和“了”的语用意义和语法功能基本一致,二者仅声母[r]和[l]的差别。值得注意的是,这种当代网络流行语多被女性使用:女性往往用“惹”代替“了”,以增添其娇嗔、柔美等语用意义,是社会变体中性别变体的体现。另外,学界通过对同源词、谐声系统、汉语方言以及汉藏语系语言接触研究,进一步证实了流音[l]和[r]关系密切。边音具备的响度大及柔和属性使得余母在上古语气词的声母分布中处于强势地位。

2.2.3擦音和舌音声母占优势的原因

擦音不同于塞音一发即逝、无法延长的发音机制。擦音持阻的时间可以任意延长,只要气流不断,则一直有声音,除阻时若阻碍解除,声音自然消失。这种可随意控制的声音与语气词的表达主体即说话人在话语交际过程中的语用目的相契合,且发音比塞音、塞擦音省力。从声腔的生理结构上看,舌音包括舌尖音、舌面音和小舌音。其中,舌尖在声腔中最灵活,舌面的面积较大,分为前、中、后三部分,分别和硬腭、软腭接触。从语言的生理属性上说,舌头的活动能力更强,发音范围更多样。虽然上古舌面声母作语气词更常见,但舌面塞音声母却较少,原因在于:塞音在发音时一发即逝、无法延长,且塞音的音节响度最小,不如元音、边音、鼻音、擦音的响度大,所谓的“响度顺序原则”,即:塞音<擦音<鼻音<流音<滑音<元音(冉启斌2012:78)。从响度的排序上可以看出元音的响度最大,塞音响度最小。这一“响度顺序”同样符合语音弱化机制,即由阻力较大的音弱化为阻力较小的音,使得语音强度减弱,发音更省力(李小军2016:8),因此语气词系统中有不少以元音的形式存在,如“啊”[a]等。

2.2.4不送气声母占优势的原因

送气音与不送气音在发音过程中的费力程度不同,送气音在除阻之后还要呼出气流,因而送气声母比不送气声母发音困难些。就语言“省力性原则”而言,不送气声母比送气声母在发音上省力。冉启斌通过考察7785个常用汉字在[p]和[p‘]上的分布情况,1177984字语言材料不送气与送气声母字对比情况后得出结论:在汉语普通话中,送气声母体现出典型的弱势倾向。不送气音与送气音存在有无标记之分,送气音出现频率相对较低是比较自然的表现(冉启斌2012:100)。上古语气词声母多不送气,印证了该语音规律。可以说,声母的不送气特征处于上古语气词声韵分布的较强势地位。然而,声韵皆占优势的音节所表示的语气词,其使用频率并不一定最高,因为语气词的使用频率还取决于说话人在特定话语情景下的主观情感以及语言约定俗成的社会属性等多种非客观因素。比如,由边音、不送气音声母和鱼部、之部韵母组成的语气词“哉”[ts]、“与”[la]、“耶”[la]、“已”[l]等在本文所选的上古语料中,其使用频率和出现次数并不占绝对优势。

3周秦至汉初语气词的流变及其音韵学动因

王力(1980:456)说:“汉语语气词的发展有一特色,就是上古的语气词没流传下来,有些连痕迹也没有了,代替它的是来自各方面的新语气词。”不可否认的是,汉语语气词的面貌在不同历史时期是不一样的。就周秦至汉初而言,语气词的系统、单个语气词的使用频率及语法功能等都存在差异。

3.1周秦至汉初语气词的流变概貌

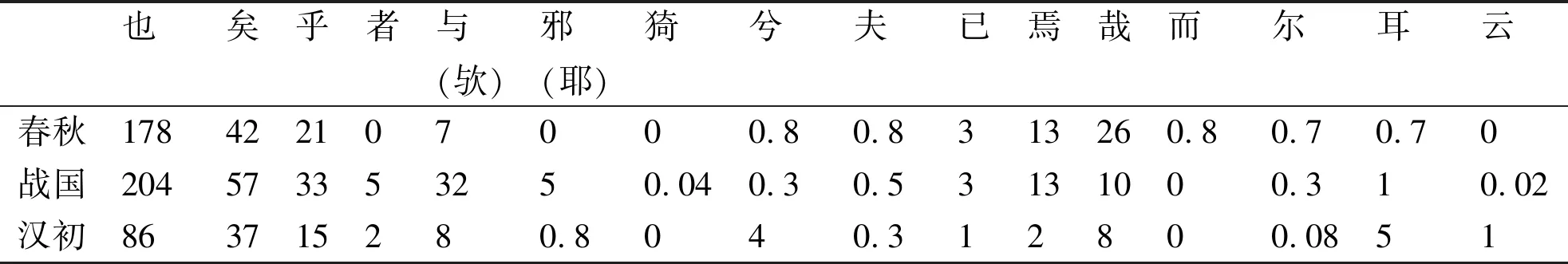

语气词在产生之初往往是无序的,这种无序性体现为数量少且语法功能单一(多为断句),如《尚书》语气词仅“哉”“矣”等零星几个。到了春秋战国时期,社会处在大变革大动荡之中,诸侯国之间的交往因战争而愈发频仍,方言接触等因素促进了语言的融合和发展。“语气词就是表达言语主体的情感、态度、观点,用得好,往往能够吸引对方的注意、兴趣,从而取得好的效果。”(李小军2013:39)诸子百家为了说服当权者采纳自己的政治主张,不断完善言辞,以充沛的情感,雄证的辩驳赢得统治者的关注,从而使语气词的数量不断增多,语气义逐渐丰富,在言语表达中的地位也渐趋明显,语气词系统到了战国趋于成熟。我们统计周秦至汉初语气词的使用频率后发现从春秋到战国再到汉初,语气词的使用情况各不相同,有些甚至不升反降。具体数据见表2。

由表2可知,从使用频率上看,语气词从春秋到战国再到汉初的流变轨迹大致分为三类:第一类是波动型,即以战国为分水岭,部分语气词的使用频率从春秋到战国时期逐渐递增,战国到汉初却呈减少趋势,如“也”“矣”“乎”“者”“与(欤)”“耶(邪)”等,有些甚至在随后的历史阶段逐渐丧失语气词的功能;相反,语气词“兮”的使用频率则是在春秋到战国时期逐渐减少,战国到汉初却呈递增趋势。[注]可能是文献中的存古现象。第二类是递减型,即某语气词从春秋到战国再到汉初这三个时期的使用频率越来越低,如“哉”“焉”“夫”“已”“而”等。第三类是递增型,即某语气词从春秋以后到汉初的使用频率逐渐增高,这种情况较为罕见,仅“云”“耳”等少数几例。

表2周秦至汉初语气词使用频率一览表[注]此处“使用频率”是指每万字中各类语气词的出现次数。

也矣乎者与(欤)邪(耶)猗兮夫已焉哉而尔耳云春秋178422107000.80.8313260.80.70.70战国204573353250.040.30.53131000.310.02汉初863715 2 8 0.8 0 4 0.3 1 2 8 0 0.08 5 1

3.2周秦至汉初语气词流变的音韵学动因

要弄清楚语气词流变的动因,首先要理清该时期语音系统的演变概貌,“如果对语音发展的情况了解得不够清楚,在解决词汇和语法方面的问题时必然会遇到很多困难……语音不仅是语言的特殊要素,而且也是任何语言存在的形式,我们无论研究哪一种语言现象,总会与语音发生联系。”(罗常培和周祖谟2007:1)战国以后,语气词数量和单个语气词的使用频率大多有所增加,到了汉初,某些语气词的使用频率却逐渐降低;与之对应的语音方面,两汉语音系统相对于周秦音系亦有所发展。王力以东汉张衡及同时代作家的韵文材料立论,系联出区别于先秦的汉代29个韵部;罗常培和周祖谟(2007:15)根据周秦韵文和《说文》谐声系统考察周秦古音,并以两汉韵文、声训著作和后汉人著述中的音读立论,得出两汉27个韵部,虽然不同方言区的语音发展情况各不相同,在韵部的分类上也可能不同,但实际相差不会很远。语音的发展演变是造成战国至汉初语气词流变的主要动因,其对应机制可概括为以下三点。

3.2.1单元音复合化导致语气词使用频率降低

复合元音的发音机制似乎无法胜任语气词在交际中的语用需求。复合元音发音时,在持阻阶段改变发音部位,增加韵头或韵尾,从而改变音色,并伴随音势的滑动,这种音势上的滑动使说话人在发音时不如单元音省力。加之汉语标准语音节中的元音韵尾[i]、[u]属高元音,响度较低,不适合充当句末语气词的韵母。先秦之部开口一等语气词“哉”到了魏晋南北朝时期已经转入咍部,韵部的音值也由周秦时期的[]演变为上古后期的[i],由无韵尾衍生出了[i]韵尾(王力2010:122、151)。罗常培和周祖谟(2007:323)根据两汉诗文(东汉材料居多)韵部的通押情况,将这一音变现象又向前推进至两汉之交。虽然汉初距离东汉有两百多年的时间间隔,但语言的发展演变是循序渐进的,不可能一蹴而就,更何况语音的衍生和演变还存在方言间的相互接触和影响。我们大胆假设,“哉”经历了一个从无到有,并逐渐常用,再慢慢萎缩乃至消亡的过程。正如表2数据所示:央元音语气词“哉”在甲骨文中最早出现且使用频率颇高,春秋时期为万分之二十六,随着语音的发展,上古之部一等字在上古末期转入咍部,开始萌芽出[i]韵尾,复韵母语气词“哉”的使用频率也开始降低,由万分之十降到万分之八。到了隋唐时期,之部分化出高元音[i],彼时之部语气词的语音变化与使用频率之间的关联统计工作仍在进行中。

3.2.2元音高化引起语气词使用频率降低

汉代音系是上古音到中古音的过渡,和先秦音系相比,音类差别不大,但音值变化较大且同一韵部下的字类有所变动。“在西汉时期最显著的是鱼侯合为一部,脂微合为一部,真文合为一部,质术合为一部。其次是歌与支幽与宵通押较多,但彼此之间仍然保存分立的形势。”(罗常培和周祖谟2007:13)王力(2010:81)将周秦至两汉间的音值变化构拟为:歌部由ai变为a,鱼部由a变为,药部由ok变为k,屋部由k变为ok,东部由变为o。可见鱼部舌位升高,由先秦[]演变为汉代[],从而响度降低,不再适应上文所说语气词舌位低、响度大的发音机制。鱼部语气词“乎”“与(欤)”“耶(邪)”“夫”没有随“家”“华”等字转入歌部,而是随着鱼部由[]演变为[],读音由先秦时期的[a]、[lia]、[pua]发展为汉代音[]、[ji]、[pu]。与此同时,“乎”“与(欤)”“耶(邪)”“夫”的使用频率也由战国时万分之三十三、万分之三十二、万分之五、万分之零点五降低至万分之十五、万分之八、万分之零点八、万分之零点三。同理,周秦语气词“猗”的韵母到了汉代由歌部转入支部,主要元音由[a]高化为[e],舌位升高则响度降低,“猗”的使用频率随之降低,到汉代趋近于零。

3.2.3前低元音后移引起语气词使用频率降低

现代实验语音学证明前低元音[a]的响度最大,即声强在听觉上的凸显度最高,听话人感觉到的声音最大;反之,舌位后移则响度降低(冉启斌2012:51)。鱼部和歌部的变化方向都是后高化,即上古歌部在周秦时期拟作[ai],发展到西汉,一部分歌部字受韵头的影响而脱落韵尾,且主要元音后移为[],语气词“也”的主要元音由周秦时期的[a]后移为汉初[](王力2010:467)。同时,“也”用作句末语气词的频率亦有所降低,从战国时期的万分之二百零四减少到汉初的万分之八十六。西汉时期,部分上古鱼部字转入歌部麻韵字(罗常培和周祖谟2007:154),到了东汉,先秦鱼部二等字和部分三等字(即《切韵》麻韵字)转入歌部,且歌麻不分(王力2010:99)。可见战国末期产生的句末语气词“者”的主要元音[a]演变成[],使用频率也从万分之五下降至万分之二。

4结语

“语法的发展是成系统的,它不是一个个孤立现象的产生和消失,而是每一种现象的出现都有其特有的历史动因”(石毓智2001:10)。本文在概括并解释周秦语气词声韵特征及其原因的基础上,将周秦至汉初语气词流变的本质动因置于汉语语音史的视阈下进行考察,跳出语法化(如语气词“尔”的产生和发展)、词汇化(如语气词“而已”的产生发展)等机制对语气词的影响,从而得出结论:周秦至汉初语气词流变背后的动因,或在于上古音的发展,尤其受到韵部演变的影响。部分先秦之部语气词在汉初发生单元音复合化,造成发音时存在音势上的滑动,违背句末语气词的省力性原则,使得“哉”等语气词在口语中的使用频率下降;部分鱼部语气词元音高化,开口度变小,响度减弱,使“乎”等语气词的使用频率下降;部分歌部语气词舌位后移,开口度和响度随之降低,“也”等语气词口语中使用频率逐渐减少。

然而,语气词响度大和发音省力等语音机制与语气词演变过程中因语法化而发生的语音弱化机制并不矛盾。因为响度大和发音省力等语音机制适用于语气词在产生之初以及表情达意时,声韵选择上的倾向性,反映上古语气词系统的共时声韵特征,例如“也”“矣”“哉”等来源尚未明确的原生语气词在上古文献中频繁使用。而语气词因语义信息量降低导致的语音磨损甚至零化等语音弱化现象(如合音、韵母央元音化或声调轻化等),则体现了语气词系统下各成员间的历时衍变情况。正如李小军所言,复合语气词“而已”在上古合音为“耳”是典型的语气词语音弱化现象,即语气词“而已”的高频重复出现促使说话人对“而已”的反应持续减弱,最终导致“而已”的语音形式和语义被磨损,信息负载量的降低与语音形式的弱化成正比例相关(李小军2016:11)。我们初步猜测,合音的路径大致为:上古“而”“已”韵部相同,复合语气词“而已”在连续的语流中,由于顺位声母[l]闪滑柔软的发音特征,在高频重复的刺激下,[l]发生仪式化磨损(eroded)甚至脱落,导致刺激物“而已”语音形式在口语中弱化成[:]进而合音为[],即语气词“耳”。

“语法的发展是渐变的,受各种条件限制……新旧语法现象的产生不是一个简单替代的过程,而是新旧用法长期共存”(石毓智2006:6)。语气词系统的发展演变经历整个汉语史,某些语音演变现象在汉初尚未发生,本文所得结论有待置于汉语史的长河中进行检验和论证。笔者能力有限,选取的语料未必能够反映周秦至汉初语气词使用情况的全貌,统计数据可能存在一定误差,我们将在随后历史阶段的语气词流变考察中进行补充和完善,以就教于方家。