牙喉音来源之舌齿声母的音位化构拟*

边田钢

浙江财经大学人文与传播学院 浙江 杭州 310018

提要 部分牙喉音声母变为舌齿音声母,是上、中古音过渡阶段的重要音变。学界对此问题的研究已有很大进展,但音值构拟尚有争议。文章在综合各方面证据基础上,对前人构拟进行音位化处理。1)-l-、-lj-、-j-、-l'-四套介音合并为*-l-一套,用时间、条件变体解释彼此的不同。2)牙喉音来源之章、端、知组塞音统一构拟为*kl-类声母,通过后接韵母解释其后来分化。非圆唇牙音后接前元音韵部三等韵条件下变章组塞音,其他条件下变端、知组塞音。3)牙喉音来源之舌齿擦音书、船母与心、邪母统一构拟为*hl-类声母,音变条件和机制与相应塞音声母完全平行。

1引言

谐声材料显示,部分舌齿声母与牙喉声母关系密切。这与一般“谐声原则”相悖,因而极为特殊。对此问题的探讨,已成为上古音研究中的重要课题。陆志韦(1947:289-299)、董同龢(1948)、Hiro Kono(1950)、Bodman(1980[2009]:230-241,289-293)、李方桂(1980:85-94)、梅祖麟(1982)、郑张尚芳(1984,1987)、潘悟云(1985,1987)、杨剑桥(1986)、龚煌城(1994)等均用力于此,逐步将研究推向深入。目前学界已基本达成两点共识:1)随着各类证据不断发掘,此交替关系的真实性已不容置疑;2)音类交替是历时音变的结果,音变方向为牙喉音变作舌齿音声母,而非相反。这为进一步的音值构拟、音变解释指明了方向。

当然前人研究也还存在一些不足之处:1)忽视了音变的条件限制。前人对牙喉音变章组声母音变条件的揭示已较为充分,相应音变机制的研究也较深入,却没有注意到牙喉音变为端、知组声母的语音条件与前者互补。2)没有彻底的音位化构拟。因为忽视了牙喉音变章、端、知组声母在语音条件上的互补、揖让关系,也就未能将三组声母的上古形式进行音位合并,造成了系统冗余。3)忽视音变的平行关系。没能将牙喉音来源之舌齿塞音、擦音声母在音变条件、机制与拟音形式上进行统一关照,导致系统内部矛盾。

由于诸多因素的限制,前人未能从全局出发进行音位化处理,相关音值构拟尚有矛盾、冗余之处,诸家争议也因此而起。正如郑张尚芳(2013a:135)所言,相关问题“还需要大家再进行探索”。因而,在继承前人成果基础上,梳理证据、寻找条件、解释音变,对牙喉音来源之舌齿声母进行音位化构拟是必要、可行的。

2研究材料的选择与呈现

反映舌齿音声母与牙喉音声母交替关系的研究资料极为丰富。各类材料性质和数量各不相同,本文的呈现手段也有差异。

2.1谐声证据的选择与呈现

穷尽性收集沈兼士编《广韵声系》中同声符而兼跨牙喉、舌齿音声母的材料,共计117个谐声系列。本文穷尽收集的各组谐声证据均就《广韵声系》而言,下文不再一一说明。这批谐声证据具备数据庞大、封闭性强等优点,便于总结语音条件与规律。

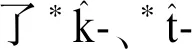

《广韵声系》着眼“声系”,便于呈现同一谐声所涉声母类型,于上古声母研究极为便利。同一谐声会涉及多个声母和汉字,谐声数据十分庞大。为行文简洁,本文借鉴等韵图“例字表类”方法,用表格呈现谐声证据。标注手段如下:1)标注声类。“牙喉音”下例字代表牙喉部位声母组,而具体舌齿音声母下例字代表相应具体声母,以空格表示声下无字。2)标注韵类。各声符所属上古韵部的语音属性有别,这直接影响所涉声母类别,需予以区别标注。央、后元音韵部,作无标记处理,如“公”“松”。前元音韵部,下加波浪线,如“技”“支”。圆唇牙喉音声母谐声系列,无论韵部元音高低、前后,均又加底纹,如“劌”“歲”与“惠”“穗”。3)标注页码。标注表中诸代表字于《广韵声系》所在的页码。

2.2其他汉语内部文献证据的选择与呈现

除谐声之外,我们还致力于其他汉语内部文献证据的搜集,涉及传世、出土文献通假、异文、读若、声训、古文字构形等各方面,并编有数据库。限于篇幅,本文仅举例说明。所选例证具有内部典型性,同时也恰好是与民族语言关系词、域外汉字音、汉语方音相对应的字头,以求相互佐证。

本文所引出土文献考释成果全部采用学界成说。引用各批出土文献整理者考释意见均不出注,引用学者文章、专著考释成果则随文出注。

2.3民族语言关系词证据的选择与呈现

藏语、苗语、瑶语、泰语中的汉语同源词、借词,本文统称为关系词。这些外部证据不仅能与汉语内部证据相互印证,更能为汉语古音构拟提供有益启示。藏文证据主要引自龚煌城(2004)与施向东(2000)。苗瑶语证据引自Bodman(1980[2009]);泰语证据引自龚群虎(2002)。正文讨论的典型证据随文出注,更多证据则通过列表呈现与汉语关系词的对应规律,具体材料来源均在表头加脚注进行交代。

2.4 汉语方音、域外汉字音证据的选择与呈现

汉语方音、域外汉字音均是早期汉语音系子变体,其中的上古语音层次均是汉语古音构拟的直接内部证据。本文所用汉语方音仅限闽语一种,材料来源为王福堂(2003)、李如龙(1999)、林伦伦(1996)。越南汉字音材料选自王力(1948)、咸蔓雪(2016);朝鲜汉字音材料选自宋兆祥(2011);日本汉字音材料选自Numamoto Keming(1986)、范淑玲(2009)。所引汉语方音、域外汉字音证据均随文出注。

3牙喉音来源之章组声母音位化构拟为*kl-类声母

3.1牙喉音来源之章组声母研究述评

1)*-rj->-j-与*-j-并存。此说以李方桂(1980:85-94)、梅祖麟(1982)为代表。李方桂(1980:9-21,85-94)为牙喉音和舌齿音两类来源的章组声母,构拟了不同的腭化介音(如下文表2所示),这是其显著特色。李氏专门以*-rj->-j-作为牙喉音腭化为章组声母的介音条件,其弊端在于r具有抗腭化属性,且与汉藏语关系词、梵汉对音材料不符。此外,牙喉音、舌齿音是互补的声母类,其后接腭化介音构拟一套即可,李氏构拟两套腭化介音的做法并无必要。

2)*lj->-j-。鉴于李方桂构拟的不足,郑张尚芳(1984)、龚煌城(1994)将*-rj->-j-改为*-lj->-j-,潘悟云(1987,2000)支持此说。此说在李方桂基础上有所发展,但不利于解释书、船母与以母的关系。郑张尚芳在书、船母构拟上有个反复的认识过程,前期*hl->h->hj-、*l>->j-,中期*hlj-、*lj-,最近又改回到前期构拟。郑张尚芳(2013a:595)说:

郑张尚芳(2013b)最终将书、船两擦音声母的腭化介音改成*-l->-j-,但章、昌、禅三塞音声母的腭化介音仍保持为*-lj->-j-。这反而导致章组内部擦音、塞音声母在介音形式上不平行(如下文表2所示)。可见,新构拟仍然不简洁、不彻底。

3)*-lj->-j-与*-j-并存。Bodman(1980[2009]:230-241)、郑张尚芳(1995[2012]:399-414)为牙喉音来源的章组构拟了*klj-、*kj-两类声母,其中*klj-类专用来表示与以母相通的章组字。章组与以母相通出于或然,而非必然,将章组腭化介音分-j-、-lj-两套既无根据,也无必要(潘悟云2000:287)。

4)长元音滋生的*-j-。此说以Pulleyblank(1962[1999]:46-55)为代表。牙喉声母后接长、前元音ī、ē时滋生*-j-介音;舌齿声母也在长元音前滋生*-j-介音,但不限于前元音。此说仅是一个猜测,Pulleyblank也认为难以找到直接证据。

5)Baxter(1992:210-213)将腭化介音构拟为*-j->-y-,与以母*-j->y-保持一致。腭化介音与以母统一关照是其优长之处。但随着以母与l-对应日益明确,Baxter & Sagart(2014:122)放弃了这一构拟,将以母拟为*N-r->*Nl->*l->*j-。

牙喉音来源之章组声母字与重纽四等字较少存在音位对立情形,有鉴于此,薛思乐(1996)与Baxter & Sagart(2014:77-80)将两组声母音位合并为一类,构拟成无标记辅音,将后者未腭化的主要原因归为方音。该方案取消了腭化介音,系统更加简明,但仍有可商榷之处。第一,仍有不可忽视的音位对立情形 。例如:

氏*k.de>dzyeX 祇*[k.d]e>gjie

瘈狂犬*ke[t]-s>tsyejH 瘈狂犬*ke[t]-s>kjiejH

屎糞便*[qh]ij>syijX 屎呻吟*[qh]ij>xjij

我们认为,“瘈”字两个读音表义相同,或许可用方音腭化与否来解释(Baxter & Sagart未提及的“枳”“馶”“胗”等字的异读,可能也属于该类型);而“屎”字两个读音的对立,以及“氏”“祇”的对立,由于表义有别,可能就不是单纯的方音因素所能解释的。第二,有些谐声系列中,虽然没有直接的对立情形,但仍旧难以解释章组与重纽四等字的分化机制。例如:

支*ke>tsye 歧*N-ke>gjie

腎*C.[g]i[n]>dzyinX 緊*C.qi[n]>kjinX

Baxter & Sagart将“歧”字的未腭化原因归为方音。为了解释“紧”“吉”等见字的未腭化,而将声母构拟为小舌音*q->k-形式,结果导致与同一谐声系列其他牙喉音声母字的隔阂。第三,有些谐声系列中,只有章组声母字或重纽四等字中的一类,虽不存在解释分流机制的难题,但是如果将具体的音变机制放在整个音系来考察,仍有捍格之处。例如:

旨*kij>tsyijX 吉*C.qi[t]>kjit

嗜*[g]ij-s>dzyijH 诘*[kh]i[t]>khjit

胑*ke>tsye 劲*ke-s>kjiengH

其中“旨”“嗜”与“吉”“诘”的韵部阴、入对转,“胑”与“劲”的韵部阴、阳对转,对转韵部间的主元音是一致的,在相同的后接主元音条件下,声母为何会产生腭化与否的分途?第四,认为送气清音*kh-不腭化,这似与事实不符。昌母字“掣”“”与牙喉音声母字“猘”“挈”分别处在相同声系,谐声关系又得到通假、异文、声训的佐证,[注]按“掣”“”是一对古今字。“掣”通牙喉音声母字例证。如《易·睽》:“六三:见舆曳,其牛掣。”“掣”,上海博物馆藏战国竹简本作“”,阜阳汉简本作“挈”,马王堆汉墓帛书本作“恝”。又《释名·释衣服》:“袂,掣也;掣,开也,开张之以受臂屈伸也。”“”的同音字“瘛”通“憠”“割”,参见朱骏声《说文通训定声》“瘛”字条。又《方言》卷十二“瘛,解也”条下,郭璞注:“(瘛),胡计反。”此“瘛”字通“掣”,表“牵掣”义项,参见《广雅·释诂》卷一“摰,解也”条下王念孙疏证。另外,“瘛”在“小儿病”义项上,有“胡计反”“尺制反”两读。我们认为昌母字“掣”“挈”应该由送气清音*kh-腭化而来。可见该方案仍有不足之处。

3.2牙喉音、章组声母相通的条件与规律

牙喉音与章组声母相通的谐声证据如下页表1所示。对表中“钊、烧、灼、缴”四个宵、药部谐声系列的主元音性质,学界有所争议,其他谐声系列属主元音为e、i的上古前元音韵部似无异议。宵、药部均能分化出一、四等韵。一、四等韵均拼古音十九纽,且早期均无介音(郑张尚芳1987)。在相同的声母、介音条件下,宵、药部均有一、四等韵对立,这意味着内部仍然可以再次离析,Sergei、Baxter、郑张尚芳诸家构拟莫不如此(郑张尚芳2013a:64)。如郑张尚芳(2013a:301,374,459,522)将宵、药部分为aw、awG;ew、ewG;ow、owG三组,“钊、烧、灼、缴”四个谐声系列均属于ew、ewG一组。如此,则表1各谐声系列均属于主元音为e、i的前元音韵部。

此关系也为上古传世、出土文献中的通假、异文、声训材料所证实。民族语言关系词以及闽语、朝鲜汉字音中的上古语音层次等表音材料,均保留了此类章组字读牙喉音声母的直接证据。例如:

A.“旨”系列。郭店简《缁衣》10:“晋冬旨沧,小民亦唯日怨。”“旨”,上博简本作“耆”,今本作“祁”。上博简《缁衣》17:“故言则虑其所终,行则旨其所敝,则民愼于言而谨于行。”“旨”,今本作“稽”。上博简《彭祖》8:“耇老二拜旨首。”“旨首”读为“稽首”。《说苑·复恩》“一蛇耆干,独不得其所”,文句与《韩诗外传》卷二“蛇脂干尽,独不得甘雨”相类,“耆”与“脂”相通。“指”厦门话、潮州话白读音⊂ki,建瓯话白读音ki⊇(王福堂2003:62)。比较“嗜”“旨”与藏文dgyes喜欢、高兴(Bodman1980[2009]:234)。

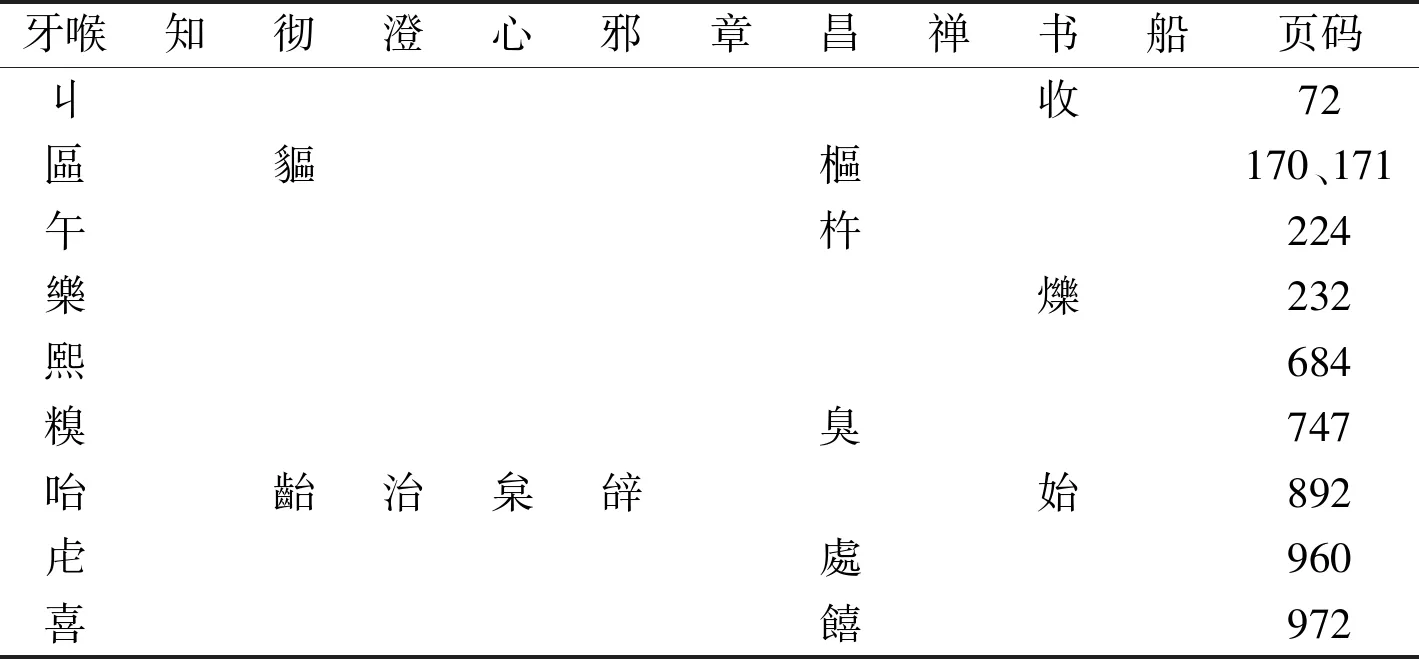

表1 牙喉音、章组声母谐声关系表

牙喉章昌禅书船页码絜122釗釗165馨聲173狋祁視示193堯燒218藝勢230娎折逝298、300耆旨嗜蓍468技支翅694、695煙甄642枳只696猘製掣728約灼勺730、731銵身771迣世貰785堅腎809嫸善816祇氏眂舐868邀繳9211088翨禔是翨814、815

C.“支”系列。阜阳汉简《易·隨》:“□□亨于支山。”“支”,今本作“岐”。岳麓秦简《为吏治官及黔首》14-15:“卑苙不亶,履麤支。”“支”读为“屐”。《释名·释姿容》:“骑,支也,两脚枝别也。”朝鲜《三国史记》载“三支县”又作“三歧县”,“菓支”又作“菓兮”(宋兆祥2011:73)。《汉书》地名“条支”即Bushire附近城市Tαoκη(Taoki),《三国志》《梁书》地名“一支”即日本岛屿Iki(潘悟云2000:287)。“支”字在日本推古朝遗文、《古世记》、《万叶集》中读ki(Numamoto Keming1986:69)。厦门话“支”“枝”“肢”白读音⊂ki(王福堂2003:60)。比较“支”与藏文’gye分开的、分离的,“枝”“肢”与藏文’gyed分、分散(Bodman1980[2009]:233)。

D.“氏”系列。上博简《孔子诗论》22:“《尸鸠》曰:‘其仪一氏,心如结也。’”马王堆汉墓帛书《五行》15:“尸叴在桑,其子七氏。叔人君子,其宜一氏。”上举简帛引文出自《诗·曹风·尸鸠》,今本作“鸤鸠在桑,其子七兮。淑人君子,其仪一兮。其仪一兮,心如结兮”。“氏”“兮”构成异文。“衹”在日本《古世记》《万叶集》中读gi(范淑玲2009:21)。比较“纸”与古汉越语giy纸(Bodman1980[2009]:236)、拉珈话借词khjei3纸(蓝庆元2013)。

e.“屎”系列。《诗·大雅·板》:“民之方殿屎。”陆德明释文:“屎,《说文》作吚。”“殿屎”,今本《说文》“念”字下引作“念”。“”“吚”同字异体,音“馨伊切”。比较“屎”与缅文khje3屎、景颇语khji55屎、武鸣壮语hai4屎、黎语hai11屎(邢公畹2001:13;张惠英2017:266-272)。

以上诸牙喉音与章组声母相通的各类材料虽然性质各不相同,却均呈现出两条明显的规律:1)所涉牙喉音与章组声母字的后接韵母均为前元音韵部三等韵。Pulleyblank(1962:46)指出,舌根音腭化的例子大多发生在中古有重纽对立的韵类,这些韵的主元音是e或i。正是元音e、i的[+front]属性促使前接牙喉音声母发生腭化音变。2)所涉牙喉音声母均属上古非圆唇一类,相应章组声母全部为开口。

3.3新构拟*kl-及其解释力

牙喉音来源之章组声母规则对应民族语言关系词gy-(即gj-)、khj-,这为汉语上古音值构拟提供有益启示。将这部分章组声母构拟为*K-会与牙喉音声母重纽四等字冲突,如上文述评Baxter & Sagart(2014:77-80)所论,因而这一作法在逻辑上是行不通的。将这部分章组声母构拟为*Kj-(K代表牙喉音声母)在逻辑上虽然是可行的,但鉴于系统经济性的考虑,我们不作这样处理。

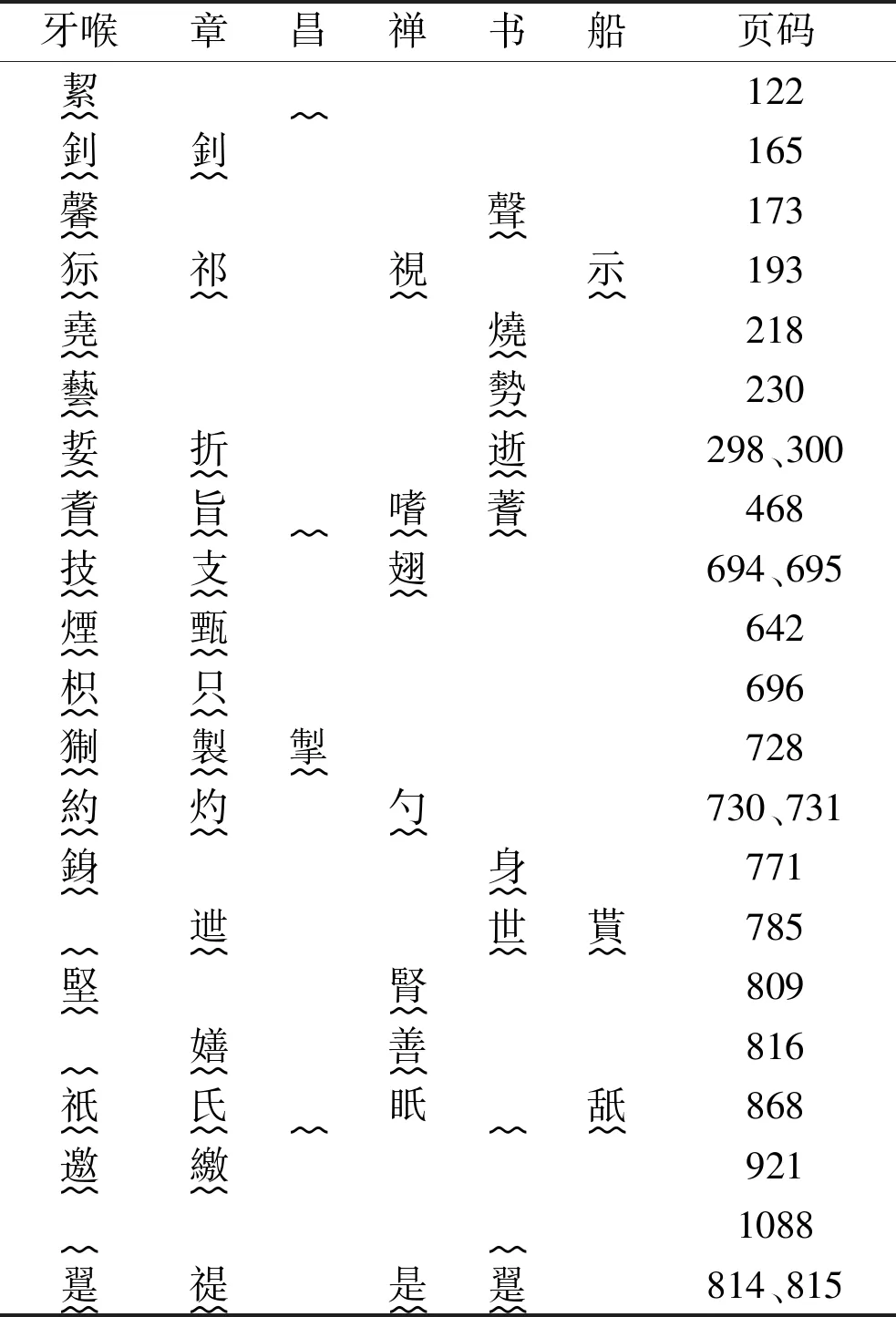

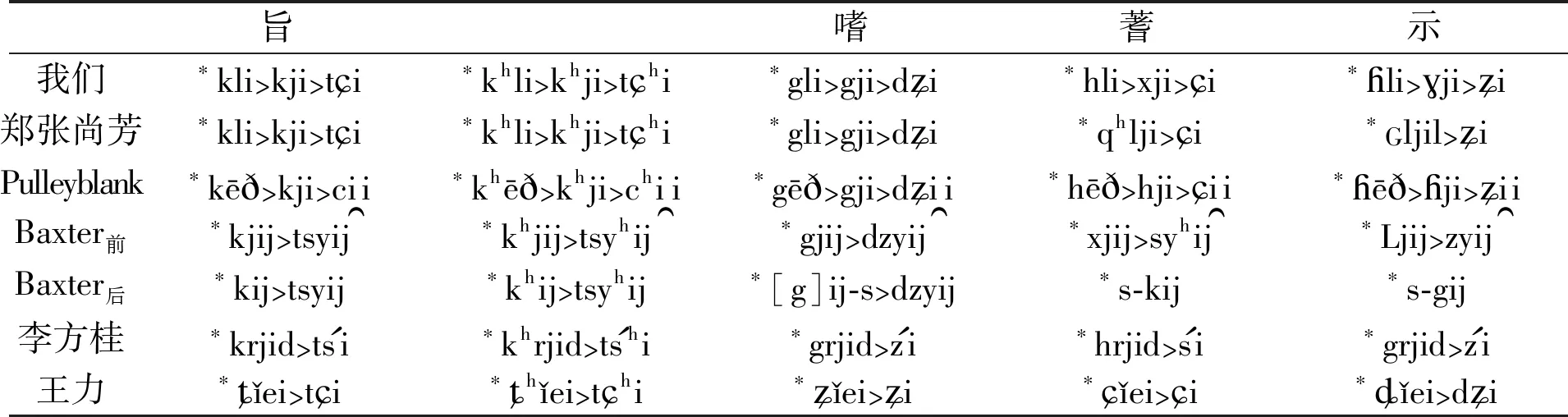

章组、以母是平行腭化的声母类,章组腭化介音的构拟当与以母保持一致。既然以母构拟为*l->j-广为学界认可,可将章组声母拟为*Cl->Cj-(C代表辅音声母)。另外,汉藏语系中-j-介音通常较为后起,-l->-j-的介音产生途径(孙宏开2001),也进一步坚定了我们的构拟信心。*Cl->Cj-又按舌齿音、牙喉音来源不同分为*Tl-、*Kl-两套(T代表舌音声母),如章母*tl->tj->-、*kl->kj->-。[注]一般认为,原始汉藏语是没有塞擦音的,塞擦音是原始汉藏语分化以后陆续产生的。塞音声母和异部位的擦音、颤音或半元音相结合,会被后接成分逆同化为同部位的塞擦音,该音变在汉藏语系中具有类型普遍性(孙宏开2001)。与汉语语音史情形相似的是,在汉语近亲藏语的语音发展史中,舌面塞擦音t-组声母同样是后起的,而且也先后发生过两次“腭化音变”。其中,藏语第一次腭化音变形成的舌面塞擦音t-组声母,在7世纪初创的藏文已经呈现出来。据丰琨和施向东(2012)研究,这些藏文t-组声母同样由*T-、*K-因后接介音、元音逆向腭化作用而产生。关于汉藏语系*kl->t-一类音变的详细探讨,可参考江狄(2007:472-484)、燕海雄(2011:188-191)。至于我们为章组声母*Tl-、*Kl-所构拟的后接成分*-l->-j-,如有学者主张构拟为*-z-/--/-->-j-一类的擦音、半元音,在基本逻辑和音变机制上与我们不存在原则性的争议,可视为殊途同归。新构拟与前辈构拟比较如表2所示,表中例字从左向右分别属于章、昌、禅、书、船五个声母。

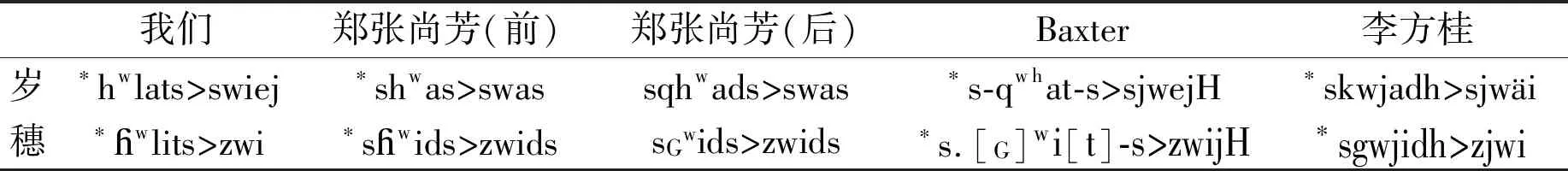

表2 章组声母六家构拟对照表[注]省略相关诸家对声调的标注。Baxter在章组构拟问题上前、后期不同,本表分“前”“后”呈现。郑张尚芳在舌齿音来源之书母、船母拟音过程中的反复,本表分“前、后”和“中”呈现。参考资料方面,本表参考郑张尚芳《上古音系》;Pulleyblank《上古汉语的辅音系统》;郭锡良《汉字古音手册》(增订本);李方桂《上古音研究》;Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology;Baxter & Sagart: Old Chinese: A New Reconstruction。

肫春纯賰唇我们∗tlun>tjun>tɕwin∗thlun>thjun>tɕhwin∗dlun>djun>dʑwin∗slun>sjun>ɕwin∗zlun>zjun>ʑwin郑张尚芳∗tlun>tjun>tɕɨuIn∗thlun>thjun>tɕhɨuIn∗dlun>djun>dʑɨuIn前、后∗hlun>ɕɨuIn中∗hljun>ɕɨuIn前、后∗ɦlun>ʑɨuIn中∗ɦljun>ʑɨuInPulleyblank∗tūn>cwin∗thūn>chwin∗dūn>dʑwin∗sūn>ɕwin∗zūn>ʑwinBaxter前∗tjun>tsywin∗thjun>tsyhwin∗djun>dzywin∗hjun>sywin∗Ljun>zywinBaxter后∗tun>tsywin∗thun>tsyhwin∗dun>dzywin∗sə.tur>sywin∗sə.dur>zywin李方桂∗tjən>ts'juěn∗thjən>ts'hjuěn∗djən>z'juěn∗hrjən>s'juěn∗djən>z'juěn王力∗ȶiwən>ʨǐuěn∗ȶhiwən>tɕhǐuěn∗ʑiwən>ʑǐuěn∗ɕiwən>ɕǐuěn∗ȡiwən>dʑǐuěn

(续表2)

旨嗜蓍示我们∗kli>kji>tɕi∗khli>khji>tɕhi∗gli>gji>dʑi∗hli>xji>ɕi∗ɦli>Ɣji>ʑi郑张尚芳∗kli>kji>tɕi∗khli>khji>tɕhi∗gli>gji>dʑi∗qhlji>ɕi∗Gljil>ʑiPulleyblank∗kēð>kji>ci∗khēð>khji>chi∗gēð>gji>dʑi∗hēð>hji>ɕi∗ɦēð>ɦji>ʑiBaxter前∗kjij>tsyij∗khjij>tsyhij∗gjij>dzyij∗xjij>syhij∗Ljij>zyijBaxter后∗kij>tsyij∗khij>tsyhij∗[g]ij-s>dzyij∗s-kij∗s-gij李方桂∗krjid>ts'i∗khrjid>ts'hi∗grjid>z'i∗hrjid>s'i∗grjid>z'i王力∗ȶǐei>tɕi∗ȶhǐei>tɕhi∗ʑǐei>ʑi∗ɕǐei>ɕi∗ȡǐei>dʑi

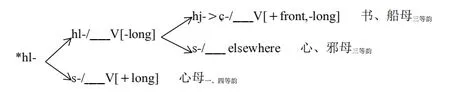

舌齿音来源之书、船、章母 牙喉音来源之书、船、章母

书母*sl->sj->- 书母*hl->hj->-

船母*zl->zj->- 船母*ɦl->ɦj->-

章母*tl->tj->- 章母*kl->kj->-

以母*l->j- 以母*l->j-

4牙喉音来源之舌齿塞音声母音位化构拟为*kl-类声母

4.1牙喉音来源之端、知组声母研究述评

比较而言,学界对牙喉音来源之端、知组声母的关注相对较晚,对相关语音条件、音变机制的了解尚不充分,拟音上的争议也更大。目前有三种影响较大的构拟,[注]Pulleyblank(1962:71-76)将以母构拟为*->j-,并指出上古汉语的*-与藏缅语l-有可靠的对应;又将与牙喉音声母相谐声的定母构拟为*g->d-(按:原著主张这一音变限制在央后元音韵部;在前元音韵部情况下,*g-中的*g-没有消失,*-->-j-也没有引起前面的声母腭化)。仅就此局部构拟而言,本文所主张的以母*l->j-、定母*g->d-构拟与Pulleyblank的方案之间并没有原则性的分歧。但在Pulleyblank的系统中,*k->kj-、*kh->khj-以及后接前元音韵部的*g->gj,均保持牙喉音声母不变,则与本文的构拟存在根本分歧。我们认为Pulleyblank的构拟系统性不强,所以另寻更为系统简明的构拟方案。均倾向于后面有一个流音l,如:

1)Bodman(1980[2009]:289-293)构拟为前冠式的k-l-,潘悟云(1987)、Baxter(1992)、施向东(1998)采用此说。郑张尚芳(2013a:136)批评了此处理方式的两点不足:第一,几乎所有的非舌音声母都可以作l、r的冠音,冠音数目过于庞杂,与汉藏语一般类型不符。第二,流音作词根太多,在谐声词源分析上会平生阻碍。

2)郑张尚芳(1984,1987)提出kl-有前重、后重之分,后重l是塞化流音,写作l’或ll,后重l会强化为声干并与前接k融合为t。同时指出塞化流音只是一种形式标识,与一般流音、清流音并无音位对立,流音塞化的机制尚不不清楚。郑张尚芳(2013a:136-137)还有在Cl-前加冠音“s-、t-、-、--、r-”的设想,均因矛盾重重而放弃。

3)杨剑桥(1986)将牙喉音来源的端、知组构拟为*kl-、*khl-、*gl-。杨说未能解释*kl-、*khl-、*gl-与一般Cl-的不同,即*kl-没有遵循Cl->C-或Cl->l-的一般音变规律,而变为端、知组,成为规律中的例外。因而笔者构拟虽与杨说在形式上偶合,但在语音系统和语音规则等实质问题上并不相同。

4.2牙喉音、舌齿塞音声母相通的条件与规律

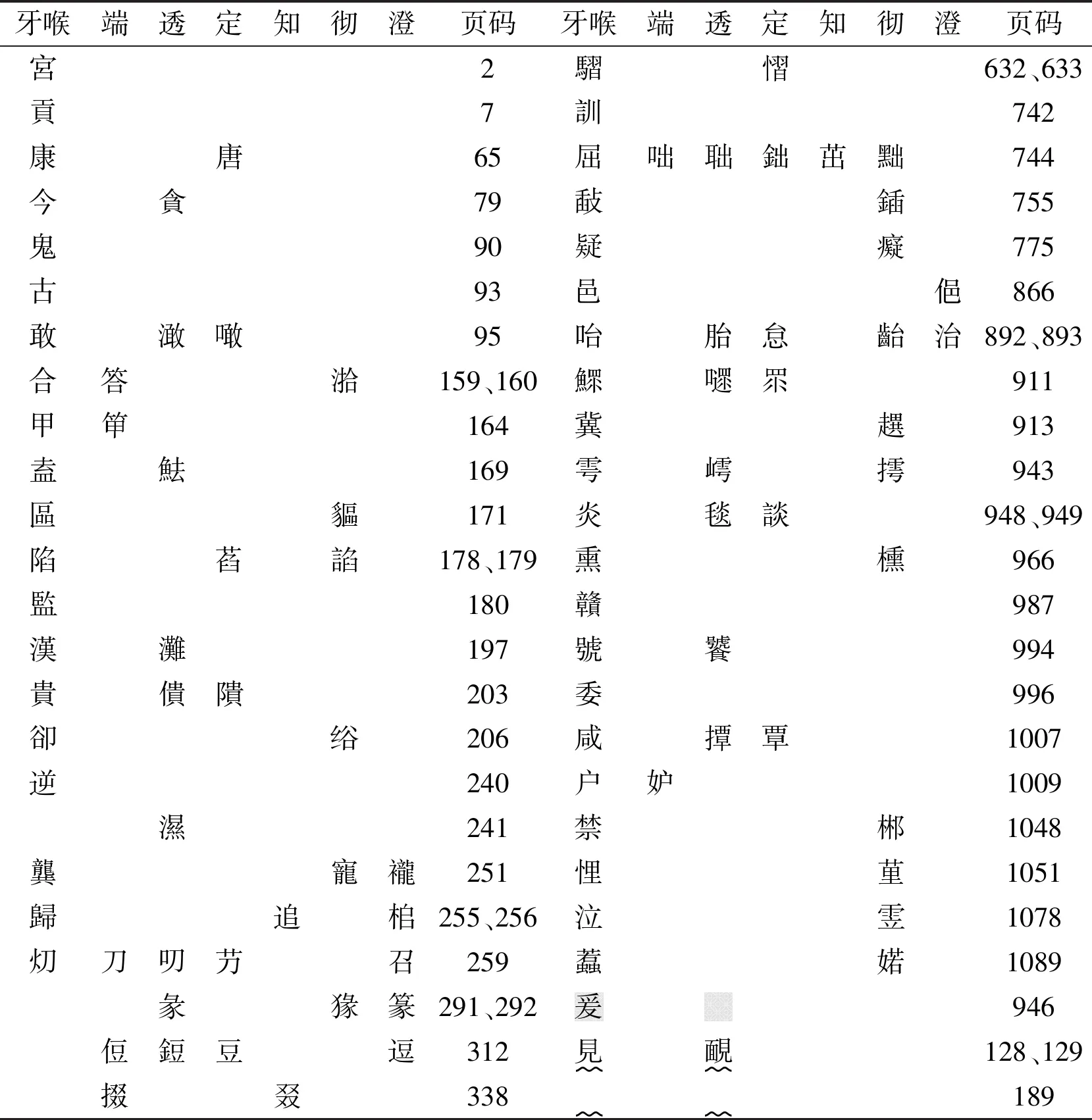

端、知组与牙喉音声母的谐声材料远较章组为多,如表3所示。

表3 牙喉音与端、知组声母谐声关系表

牙喉端透定知彻澄页码牙喉端透定知彻澄页码宮2騽慴632、633貢7訓742康唐65屈咄聉鈯茁黜744今貪79敮鍤755鬼90疑癡775古93邑俋866敢澉噉95咍胎怠齝治892、893合答湁159、160鰥嚃眔911甲笚164冀趩913盍魼169雩嶀摴943區貙171炎毯談948、949陷萏諂178、179熏櫄966監180贛987漢灘197號饕994貴僓隤203委996卻绤206咸撢覃1007逆240户妒1009濕241禁郴1048龔寵襱251悝荲1051歸追桘255、256泣雴1078灱刀叨芀召259蠚婼1089彖猭篆291、292爰946侸鋀豆逗312見靦128、129掇叕338189

(续表3)

牙喉端透定知彻澄页码牙喉端透定知彻澄页码噧噧347約的730、731畜蓄348、349銵771蓫篴蓫逐371喋鰈牒785姂518奚919墮鬌嫷惰鬌565翨鞮醍提814、815檢顩597璏彘775

上古传世、出土文献中的通假、异文、声训等内部证据,均呈现此类端、知组声母字与牙喉音声母字密切相通。民族语言关系词、域外汉字音、梵汉对音等外部表音证据,还保留了此类端、知组声母字读牙喉音声母的直接线索。例如:

F.“唐”系列。《说文》:“唐,大言也。从口,庚声。”清华简《祭公之顾命》17:“厚颜忍耻,时惟大不淑哉。”“”读为“唐唐”。比较“塘”与原始苗瑶语*glaaŋ2池、湖(Bodman1980[2009]:290)。

G.“汤”系列。上博简《缁衣》3:“唯尹允及康,咸有一德。”“康”,郭店简本、今本作“汤”。上博简《曹沫之陈》8+65:“君其亦唯闻夫禹、康、桀、纣矣。”清华简《保训》9:“微志弗忘,传贻子孙,至于成康,祗服不解,用受大命。”两处“康”字均读为“汤”。比较“肠”与原始苗瑶语*klang2肠(Bodman1980[2009]:290)。

I.“胆”系列。《史记·扁鹊仓公列传》:“胆在肝之短叶间,重三两三铢。”张守节正义:“胆,敢也,言人有胆气而能果敢也。”[注]按:《史记·扁鹊仓公列传》正义训释各脏腑名义皆用声训,且全本于《释名》。其中正义关于“胆”的训释虽不见于今本《释名》,但均为声训是不容置疑的,参见《释名·释形体》“脬,鞄也”条下毕沅疏证。比较“担”与克木语klam担、原始瓦语*klm担(Bodman1980[2009]:290)。

J.“桃”系列。上博简《从政(甲)》10:“从政所务三:敬、誂、信。信则得众,誂则远戾。”“誂”读为“谦”(陈美兰2003:79)。马王堆帛书《十问》73:“以安后姚,家乃复宁。”“姚”读为“趫”(裘锡圭2014:148)。比较“桃”与原始苗瑶语*glaau3桃(Bodman1980[2009]:290),“挑”与仫佬语krap7担(蓝庆元2005:142)。“挑、跳”于古汉越语读khieu1挑、跳(王力1948;咸蔓雪2016:102)。《汉书》地名“扑桃”即梵文俗语ī、希腊文汉语用“桃”对译

在越南汉字音中,此类端、知组声母字读牙喉音声母的例证不成系统,对于构拟上古汉语音值意义不大。王力(1948)、咸蔓雪(2016:102-103)推测“贪”“挑、跳”等保持牙喉音读法的越南汉字音形式是汉语上古音值的反映,但限于材料不足而未能坐实。上举出土文献、民族语言关系词、对音材料所组成的证据链,为这一结论提供了有力的支撑。

比较而言,上举民族语言关系词由于材料较多,且对应较为严整,对于构拟上古汉语音值方面的参考价值更大。牙喉音来源之端、知组声母字系统对应原始苗瑶语kl-、gl-,如下页表4所示。汉泰关系词也呈现出同样的对应规律,如下页表5所示。汉藏关系词中也有相同对应,不过数量较少,如“脱”与藏文glod脱,“读”与藏文glog读(龚煌城1980;潘悟云2000:284)。比较而言,汉语牙喉音来源之端、知组声母与藏文gt-、gd-对应更为齐整,如下页表6所示。

表4 牙喉音来源之端、知组声母字与原始苗瑶语关系词表[注]材料引自Bodman(1980[2009])《原始汉语与汉藏语》。

比较对象关系词汉字塘桃肠碓原始苗瑶语∗glaa2∗glaau3∗klaa2∗klui2

表5 牙喉音来源之端、知组声母字与泰文关系词表[注]材料引自龚群虎(2002)《汉泰关系词的时间层次》。

比较对象关系词汉字吞短苔通捅桶张泰文klɯɯnA1klnC1glaIA2glB2klC1klC1glaA2

表6 牙喉音来源之端、知组声母字与藏文关系词表[注]材料引自龚煌城(2004)《汉藏语研究论文集》、施向东(2000)《汉语和藏语同源体系的比较研究》。

比较对象关系词汉字毒谈答缀痛昼纛谭提藏文gdug-pagtamgtabgtodgdunggdugs-pagdugs-pagtam-pagdegs

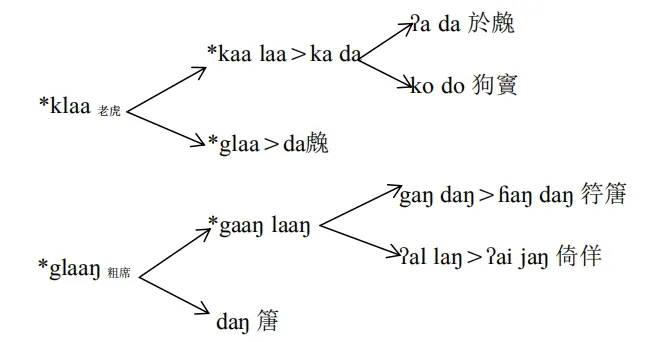

牙喉音来源之端、知组声母后来从牙喉音声母中分化出来,必然有其分化的语音条件。一般认为,上古*K-、*Kr-发展为中古牙喉音声母,牙喉音来源之端、知组声母便需要在形式上与之区别,前人选择舌根音后缀流音的形式,在解题方向上无疑是正确的。就世界语言类型来看,UPSID数据库中所收录的317个世界语言样本中,有304个语言具有至少一个流音,比例为95.9%;其中具有两个流音的语言类型最多,共计130种语言,比例为41%;具有两个流音的语言中,其流音系统更多由一个边音搭配一个r类音构成,比例为83%;而最常见的边音是l,最常见的r类音是r(或)(Maddieson 1984:73-90)。因此,排除掉*Kr-选项之后,牙喉音来源之端、知组声母的优选构拟形式似乎非*Kl-莫属。-l-是与T-类声母同部位的流音,采用*Kl->T-构拟更是便于通过逆同化解释音变的机制问题。我们倾向于将构拟的*Kl-上推到原始汉藏语音系,且初步认为*Kl-在藏语中的音变路径和机制与汉语不尽相同,其中藏语可能经历了*Kl->KT->T-三个阶段。藏文gt-、gd-或许正是此音变中间阶段的反映,其音变机制即前人所谓“流音塞化”的结果。KT-发展到现代方言里多数已脱落K-而单辅音化,如拉萨方言gduŋ ma梁>tuŋ13m53、gnam天>nam55(马学良2003:121;江荻2002:214-220)。我们关于汉语*Kl->T-音变路径和机制方的论断,主要是就“《诗经》—《切韵》”一系的音变脉络来说的,理论上并不排除在汉语上古后期方音中呈现过与藏语相类似的音变情形。汉语上古后期方音中可能反应此类情形的材料如:1)《方言》卷八:“虎,(江淮南楚)或谓之于。”郭璞注:“今江南山夷呼虎为,音狗窦。”Benedict(1972:469)指出这一说法与缅文*kla>kja、塞芒语kla相关。Jerry & Mei(1976)认为这借自南亚语的*kala。2)《方言》卷五:“筕篖,自关而东周洛楚魏之间谓之倚佯,自关而西谓之筕篖,南楚之外谓之篖。”李敬忠(1987)认为这跟壮语doŋ3簸箕、侗语loŋ3簸箕相对应。“虎”“筕篖”两词的上古汉语方言音变如下所示。

我们初步推测,*glV(V代表元音,下同)在汉语上古后期方音之间呈现出的gV dV与dV对应情形,与藏文*glV变为gdV和dV在实质上可能是相同的,只不过于汉语表现为地域差异,于藏语是时代差异而已。

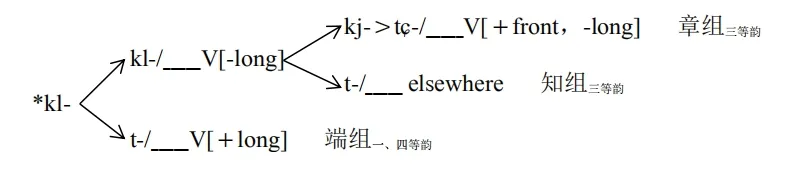

现在需要回答的是,如果牙喉音来源之端、知、章组声母均构拟为*Kl-,其分化条件和机制是什么?我们认为,上古*Kl-或许并无所谓前重、后重之分,变为端、知、章三组不同声母的-l-也并无音位对立,无需形式上的标记。如此,在将前人所拟牙喉音来源之章组声母的多套介音-lj-、-l-、-j-合并为*-l->-j-后(参看前文3.3),又可进一步与牙喉音来源之端、知组声母的介音-l’-(所谓塞化流音)合并为一个简单的*-l-。[注]如果有学者建议将此处的*-l-改为*-z-、*--、*--或*--、*--一类的擦音、半元音或者元音性的音值,只要证据充足,我们也乐于接受。因为上举音类在我们的系统中并不存在对立,且修改后的音变规则和机制都不会发生改变,所以彼此构拟方案之间不存在原则性的不同,可视为殊途同归。另外,我们也不能排除*-l-在历史发展过程中曾经有过*-z-、*--、*--或*--、*--一类的变体。牙喉音*Kl-来源之端、知、章三组声母的分化条件应当在于后接韵母,具体情形如下:

1)上文3.2指出,非圆唇牙喉音后接前元音韵部三等韵条件下,全部腭化为章组声母。而牙喉音变端、知组的条件正好与之互补,[注]本节及后文5.2所总结规律均有一些基本可以解释的例外,集中于后文“6.解释例外”予以讨论。谐声方面的证据如表1、表3所示。

2)非圆唇牙喉声母后接一、四等韵条件下,全部变端组;后接央、后元音韵部三等韵条件下,全部变知组。

3)圆唇牙喉声母后接一等韵条件下,全部变端组;后接三等韵条件下,全部变知组。[注]牙喉声母二等韵字因具有-r-缘故,未曾变为舌齿音,故本文均不予讨论。

4.3新构拟*kl-及其解释力

牙喉音来源之端、知、章组声母,韵母条件互补、语音近似、早期来源一致,完全符合音位合并的要求。我们将三组声母音位化构拟为一套简单的*kl-类辅音,通过后接韵母解释彼此分化。如此则避免专门为牙喉音来源的端、知组声母另拟一套,而又苦于音变机制上的解释。音变公式如下:[注]举*kl-以赅*khl-、*gl-。为便于标注,暂以元音长短区别非三等韵与三等韵。下同。

*kwl-类圆唇舌根塞音后接一、三等韵条件下,分别变为端、知组声母,音变公式为*kwl->tw-。可见,*kwl->tw-与*kl->t-是平行的。

牙喉音来源之端、知、章组声母构拟为*kl-类辅音具有较好解释力。

首先,新构拟可以解释上古对音中的一些疑难问题。如《释名·释天》:“天,豫司兖冀以舌腹言之。天,显也。在上高显也。青徐以舌头言之。天,坦也。”“印度”的早期译名“天竺”“身毒”并非直接来自梵文Sindhu,而是以伊朗语Hindu为中介[注]徐文堪(1996)指出:“此名系公元前2世纪张骞在大夏(Bactria,在今阿富汗)时听说的印度名称,所以它的来源只可能是古代伊朗语的hinduka。”(季羡林1985:163;徐文堪1996)。“天”对应伊朗语Hin,可见“天”在豫司兖冀地区声母当读为h-。《说文新附》:“祆,胡神也。从示,天声。”“祆”为拜火教神名,源于波斯(今伊朗)。“祆”中古音“呼烟切”,上古音*hiin,这与“天”读为“显”*heen,对应伊朗语Hin,如出一辙。玄奘《大唐西域记·三国(印度)》:“详夫天竺之称,异议纠纷,旧云身毒,或曰贤豆。”“身”“臤”

两声符古音可通,均为牙喉声母。[注]《论语·先进》:“鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。”“铿”,《玉篇》引作“”。《楚辞·招魂》:“铿钟摇簴,揳梓瑟些。”洪兴祖补注:“铿,《释文》作銵。”因此,“天竺”*hiin du又可以译作“身毒”*hlin duug、“贤豆”*ɦiin doo。

《史记·西南夷列传》:“或闻邛西可二千里,有身毒国。”司马贞索隐:“一本作‘乾毒’。《汉书音义》一名‘天竺’也。”《释名·释天》:“天,……《易》谓之乾。”《周易·说》:“乾,天也。”又《汉书·匈奴传》颜师古注:“祁连,即天山。”“乾”*gren与“祁连”*gre ren当是急读、缓读的关系,均与“天”*khliin>then音近。“天”的舌音th-读法后起,当由牙音khl-变来。比较“吞”与泰文klnA1吞(龚群虎2002:104)。

其次,新构拟有助于系联上古同形分化的同源字。如郭店简《五行》17:“瞻望弗及,涕如雨。”所引即《诗·邶风·燕燕》“瞻望弗及,泣涕如雨”句。上博简《有皇将起》4-5:“如女子将今兮。”“”读为“泣”。“眔”于甲骨文、金文作、,为“泣”之初文;“泪”于古玺文作、,为“眔”的派生字(陈斯鹏2004)。“眔”*glp>dp>dp与“泪”*grps>rts>lwi、“泣”*khrp>khrip之间的同源关系可借新构拟直观呈现。比较“泣”与藏文khrab、景颇语khap31、图隆语khrap(金理新2012:403)。

眔*glp>dp>dp

泪*grps>rts>lwi

泣*khrp>khrip,比较藏文“哭泣”khrab

立*grp>rts>lip,比较藏文“站立”’khrab

《说文》以“褱”从“眔”声。二字中古读音相差较大,徐铉疑“眔”非声。出土文献显示“褱”“眔”可通。如清华简《芮良夫毖》8:“心之忧矣,靡所告眔。”“眔”读为“怀”。清华简《系年》80:“灵王伐吴,为南之行,执吴王子鱥。”“南”于《左传》作“南怀”。“眔”“”*glp>dp>dp与“怀”“褱”*grl>-ɦrl>-ɦrwej古音可通,新构拟可以解答徐铉的疑问。

再次,新构拟还有助于突破字形限制系联上古同源字、上古方言“标音字”,或者将已知同源字、“标音字”置于新的语音框架中加以解释。下列例字间的音近关系均有传世、出土文献证据支撑,本文限于篇幅论证过程从略。例如:

挑*khlaaw>thew 擔*klaam>tm

跳*glaaw>dew 超*khlaw>hiew

貪*khlaam>thm 欿*gaam>ɦm

貪*khlaam>thm 饕*khlaaw>thw

鐵*khliit>thet 鍇*khrii>khrej

鋌盡*gleeŋ>deŋ 罄*kheeŋ>kheŋ

梃*gleeŋ>deŋ 莖*greeŋ>ɦreŋ

貒*khloon>thwn 獾*hoon>hwn

犢*glook>duk*hoo>hu

枝*kle>tie 歧*ge>ɡie

掣*khlet>thiej 挈*kheet>khet

繳生絲線*klew>tik 繳纏繞*keew>kew

最后,新构拟可以更好地解释一些上古方言音转材料。如《左传·宣公二年》:“提弥明死之。”“提弥明”,《公羊传》作“祁弥明”。《礼记·缁衣》:“资冬祁寒。”郑玄注:“祁之言是也,齐西偏之语也。”“提”“是”上古均属牙喉音声母,分别构拟为*glee、*gle。比较“提”与藏文gdegs提(<*glegs)(施向东2000:26)。上古齐鲁方音存在将辅音l替换为r的现象。[注]如银雀山汉简《孙膑兵法·威王问》262:“长兵在前,短兵在,为之游弩,以助其急者。”“游弩”读为“流弩”。《仪礼·士冠礼》:“赞者洗于房中,侧酌醴。加柶覆之,面叶。”郑玄注:“古文叶为擖。”“擖”即“擸”之俗字。所谓古文的主体是战国齐鲁文字,参张富海(2007)《汉人所谓古文之研究》。又如《汉书·高帝纪》:“襄城无噍类。”颜师古注引如淳曰:“青州俗呼‘无孑遗’为‘无噍类’。”如果“提”*glee>dee>dej与“是”*gle>gje>die中-l-介音替换为-r-,则恰与“祁”*gre>gri音近、音同。

5牙喉音来源之舌齿擦音声母音位化构拟为*hl-类声母

5.1牙喉音来源之舌齿擦音声母研究述评

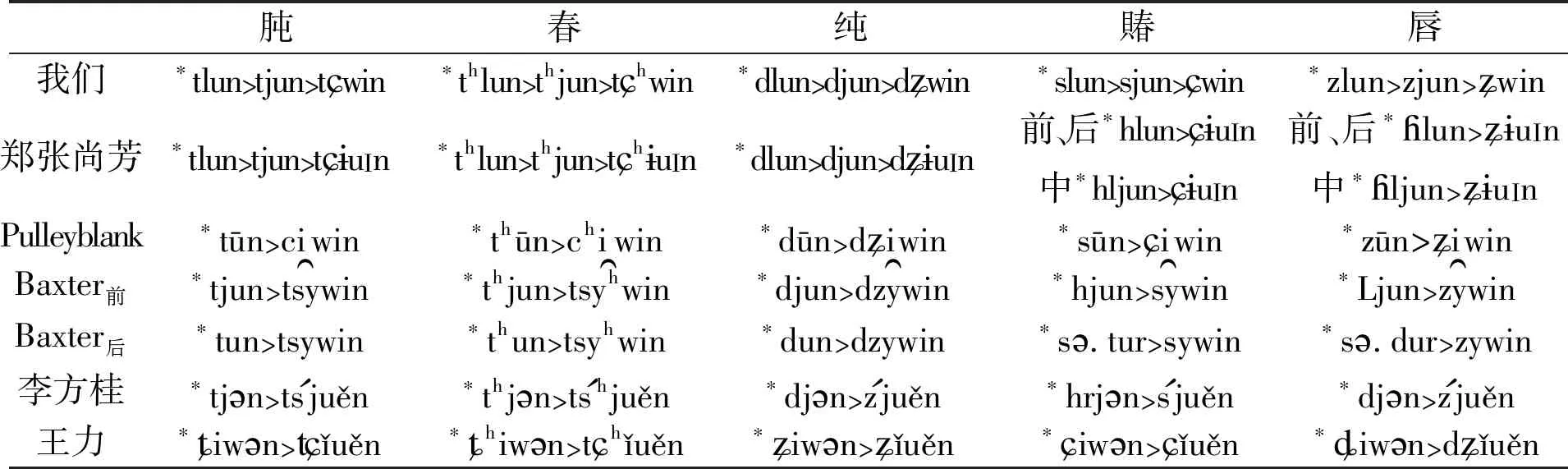

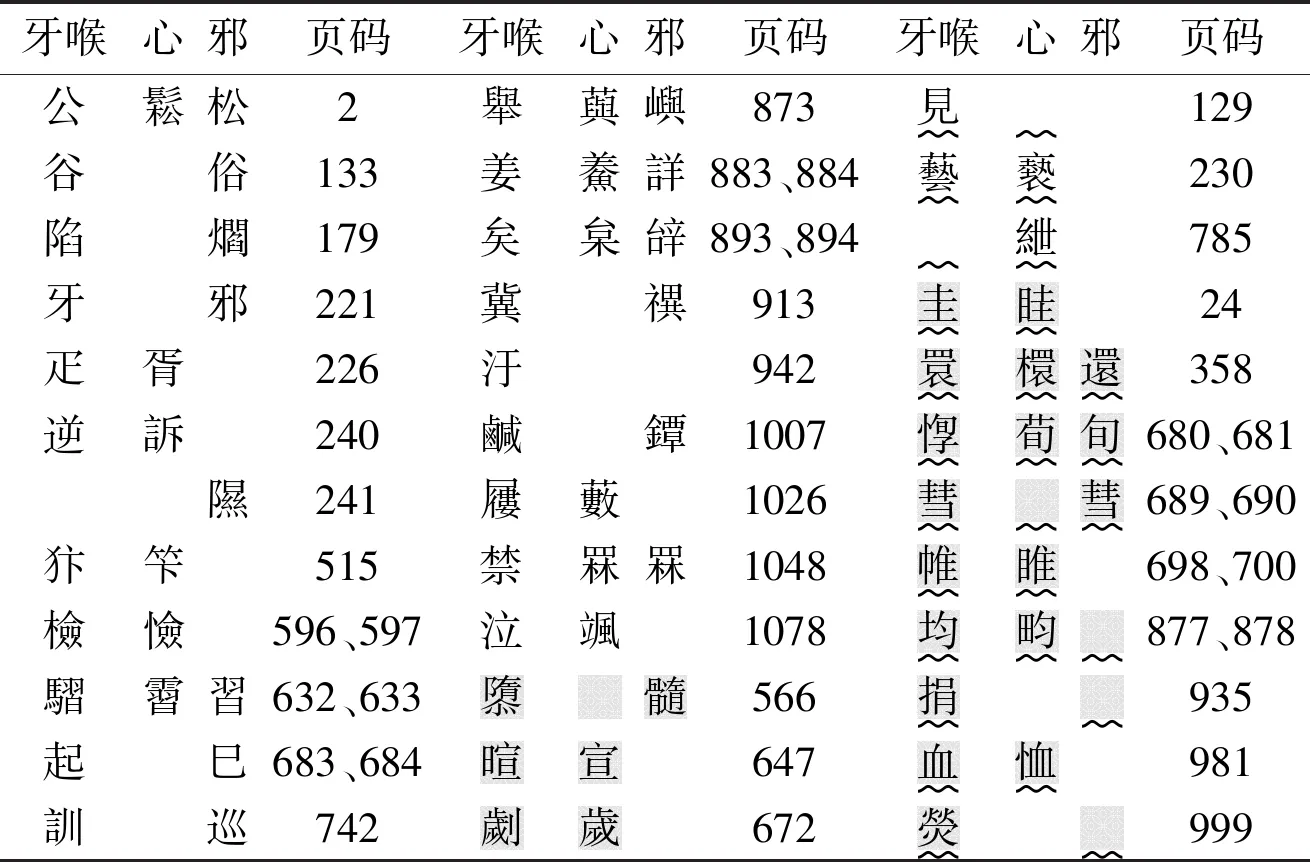

心、邪母是与塞音端、知组声母相对应的擦音,与端、知组声母相平行的是,部分心、邪母字同样与牙喉音关系密切。这种平行关系,就犹如章组内部塞音、擦音表现的那样。前人普遍对章组塞音、擦音声母在构拟形式上进行统一处理,却未对情形类似的的端、知组塞音与擦音心、邪母进行统一处理。与端、知组声母拟为*k-l-、*kl-等后垫流音形式不同,李方桂(1980:88-94)、郑张尚芳(1990)、梅祖麟(1992)、Baxter(1992:227-232)与Baxter & Sagart(2014:135-141)等将牙喉音来源之心、邪母构拟为前冠s-的*sK-。虽然诸家对K-的认识存在差别,但在解题思路上基本一致,如表7所示。牙喉音来源之书、船母研究述评已包含在前文3.1所述章组部分,此不赘言。

表7 牙喉音来源之心、邪母四家构拟对照表

我们郑张尚芳(前)郑张尚芳(后)Baxter李方桂岁∗hwlats>swiej∗shwas>swassqhwads>swas∗s-qwhat-s>sjwejH∗skwjadh>sjwäi穗∗ɦwlits>zwi∗sɦwids>zwidssGwids>zwids∗s.[G]wi[t]-s>zwijH∗sgwjidh>zjwi

5.2牙喉音、舌齿擦音声母相通的条件与规律

此类心、邪母字与牙喉音关系密切,谐声证据数量可观,如表8所示。

表8 牙喉音与心、邪母谐声关系表

牙喉心邪页码牙喉心邪页码牙喉心邪页码公鬆松2舉藇嶼873見129谷俗133姜鯗詳883、884藝褻230陷爓179矣枲辝893、894紲785牙邪221冀禩913圭眭24疋胥226汙942睘檈還358逆訴240鹹鐔1007惸荀旬680、681隰241屨藪1026彗彗689、690犿笇515禁罧罧1048帷睢698、700檢憸596、597泣颯1078均畇877、878騽霫習632、633隳髓566捐935起巳683、684暄宣647血恤981訓巡742劌歲672熒999

(续表8)

牙喉心邪页码牙喉心邪页码牙喉心邪页码屈745襈巽760惠繐穗1016勘糂817員損937、938姬洍872委996

传世、出土文献中的通假、异文、声训、古文字构形等证据也显示此类心、邪母字与牙喉音声母字关系密切,如:

表9 汉语牙喉音来源之心、邪母字与藏文同源关系表[注]材料引自龚煌城(2004)《汉藏语研究论文集》、施向东(2000)《汉语和藏语同源体系的比较研究》。

比较对象关系词汉字穟秀倯祥详襐藏文g·yur-zag·yur-zag·yungg·yangg·yang-rtseg·yang-lugs

(续表9)

比较对象关系词汉字遂铣鲜三死算藏文gshorgsergsargsumgshin-pogshor

这部分心、邪母与喉擦音晓、匣母关系极为密切,施向东(1998)有详细的举证论述。另据笔者统计,《广韵》中心、邪母与喉擦音声母又读15例,而与舌根塞音又读仅2例。“穗”从“惠”得声,闽语建瓯话“穗”白读音xy⊇(王福堂2003:169)。同谐声的“蟪”对应藏文vur-ba蚂蚱,而藏文v-正是喉擦音ɦ(施向东2000:67)。《仪礼·有司彻》:“乃燅尸俎。”郑玄注:“燅,温也,古文皆作寻,《记》或作‘燖’”。比较“燖”与缅文hlum2烤火(邢公畹2001:53)。

如果单纯就心s、邪母z与晓h、匣母ɦ相通而言,无论是s->h-,还是h->s-,均能在世界语音演变规则库中找到佐证,无法直接说哪个音变方向可能性更大。但如果落实到汉语内部实际,我们更倾向于后者,理由如下:

1)表8所列心、邪母与晓、匣母相通的谐声系列中,大多还牵涉到牙喉塞音声母;有些谐声系列甚至仅涉及心、邪母与牙喉塞音。如果说是心、邪母变为晓、匣母,则较难解释其中所涉牙喉塞音声母的产生机制。

2)所涉心、邪母字不仅在上古传世与出土文献中与牙喉音声母密切相通,而且在汉藏语言关系词、汉语方音白读层次中更是直接呈现为牙喉音形式,这是音值构拟的活证据。

3)牙喉音来源之心、邪母与端、知组声母,是平行的声母类。既然端、知组声母构拟为*kl-类声母,心、邪母构拟为*hl-类声母应该是最为系统、简洁的选择。此外,我们也将章组塞音、擦音分别构拟为*kl-、*hl-类声母。两组声母采用完全一致的构拟形式,通过语音条件解释其分化,不仅有利于提升系统内部的规则性,也有利于解释反映两组声母同源分化的材料。

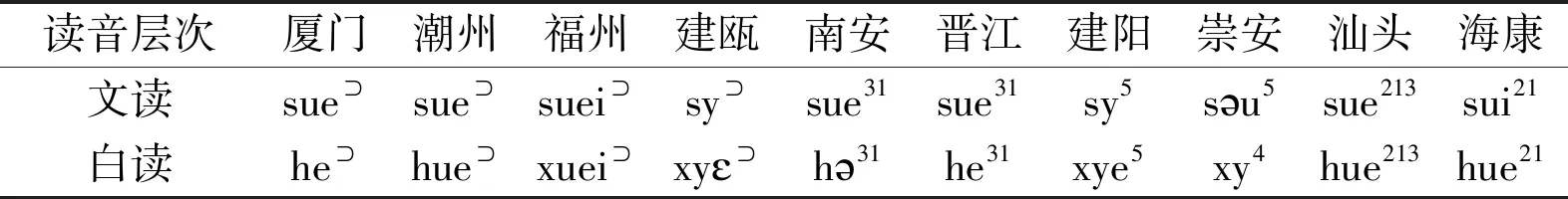

根据上诸证据,以及邪母为擦音的事实,可将牙喉音来源之邪母构拟为*ɦl->z-。心、邪母关系特近。如《说文》:“,禾成秀也……穗,或从禾惠声。”睡虎地秦简《日书(乙)》诸“”字于《日书(甲)》皆作“秀”[注]“”与牙喉音声母字相通。如“皋陶”于郭店简《唐虞》、上博简《容成氏》分别作“叴咎”“咎”(刘钊1999)。“穗”“秀”同源,均对应藏文yur-za-ba。牙喉音来源之心母当构拟为*hl->s-,恰与邪母*ɦl->z-清浊相配。值得注意的是,汉语牙喉音来源之心母字“岁”[注]“岁”与牙喉音声母字关系密切。1)与“岁”同谐声的“翙、刿、哕、濊”等字均为牙喉音声母。2)《释名·释天》:“岁,越也,越故限也。”3)银雀山汉简《孙子兵法·九地》116:“投之无所往者,诸、岁之勇也。”“岁”读为“刿”,“诸、岁”为古代刺客专诸、曹刿的并称。4)上博简《周易》23“曰班车岁,利有卣往”,对应今本作“曰闲舆卫,利有攸往”。另外,“岁”可与“遂”“”相通。如《太平御览》引《春秋元命苞》云:“岁之为言遂也。”《白虎通·四时》:“岁者,遂也。”《春秋后语》:“董公八十二。”《字汇补·八部》:“,又古文岁字。”正文部分论证“遂”系列上古属于牙喉音声母,则可作为判定“岁”字上古音类归属的旁证。在闽方言白读中读为h-、x-类音节,这应是上古读音层的存留,如表10所示。

表10 闽语“岁”字文白异读表[注]材料选自王福堂(2003)《汉语方音字汇》(第二次重排本)、李如龙(1999)《福建省方言志12种》、林伦伦(1996)《广东闽方言语音研究》

读音层次厦门潮州福州建瓯南安晋江建阳崇安汕头海康文读sue⊃sue⊃suei⊃sy⊃sue31sue31sy5səu5sue213sui21白读he⊃hue⊃xuei⊃xyɛ⊃hə31he31xye5xy4hue213hue21

藏文前加字虽有g-、ɦ-对立,但一般认为ɦ-实际代表鼻音N-(张谢蓓蒂和张琨1977;马学良2003:115),因此前加字中并无g-、ɦ-音值对立。另外,g->ɦ-(一般标作)音变在藏语方言中十分常见,将藏文y-、gs-视作y-、ɦs-并无不可。*ɦl-之所以演变为藏文一个半音节y-(即y-),或因ɦ的响度大于l-,有悖于音节内部“响度原则”所致。*l-中的l-相当于处在音节开端,自然会发生l->y-(j-)腭化音变:*ɦl->ɦ·l->-y-。至于*ɦl-变为藏文ɦs-(即gs-),则与上文4.2所论*gl-变为藏文gd-平行,可能是牙喉音变舌齿音*ɦl->ɦs->s-中间阶段的反映。

牙喉音来源之擦音声母书、船母与心、邪母的韵母分布条件互补:

1)前文3.2指出非圆唇牙喉音后接前元音韵部三等韵条件下,全部腭化为章组擦音书、船母。牙喉音来源之心、邪母的韵母分部条件与之互补,谐声证据如表1和表8所示。

2)非圆唇牙喉声母后接一、四等韵条件下,全部变心母;后接央、后元音韵部三等韵条件下,全部变心、邪母。

3)圆唇牙喉声母后接一等韵条件下,全部变心母;后接三等韵条件下,全部变心、邪母(按:邪母只拼三等韵)。

5.3新构拟*hl-及其解释力

鉴于牙喉音来源之心、邪母与书、船母音变条件互补及彼此间的密切关系,可将此两组擦音声母音位合并为一套*hl-、*ɦl-,用后接韵母解释其后来分化。其演变路径和机制均与同部位塞音*kl-平行。音变公式如下(举*hl-以赅*ɦl-):

圆唇喉擦音*hwl-、ɦwl-后接一、三等韵变为心、邪母,音变公式为*hwl->sw-、ɦwl->zw-。这与圆唇舌根塞音*kwl->tw-音变同样是平行的。

牙喉音来源之心、邪母构拟为*hl-、*ɦl-与*hwl-、ɦwl-具有较强解释力。

首先,新构拟可以解释上古对音中的一些疑难问题。梵文Vairambhaka、Vairambha,巴利文作Veramba、Verambha,汉文佛典译作“随蓝(岚)”“旋蓝(岚)”“惟岚”“毗岚”。梵文Vai(巴利文Ve)对应唇音並母字“毗”容易理解,与邪母字“随”“旋”、以母字“惟”对应则似乎反常。储泰松(2002)认为“旋蓝(岚)”是意译兼音译的合璧词,“随”“惟”分别是喉音声母字“堕”“帷”之形讹。储说仍值得商榷,“随”“旋”“惟”与梵文Vai(巴利文Ve)对应是大量的,且存在明确时代分工,这不是合璧词、形讹所能概括解释的。另外,即便是形讹,也要解释“随”“惟”分别与“堕”“帷”同谐声的客观事实。“随”*ɦlol>ɦwlai>zwie、“旋”*ɦlon>ɦwlan>zwien、“惟”[注]郑张尚芳(1997)已指出“惟”“营”等部分以母(喻四)字源于上古*ɦw-声母,参见郑张尚芳(1997)《重纽的来源及其反映》,《声韵论丛》第6辑,第175-194页。关于牙喉音来源之以母的古文构拟问题的详细讨论,参见边田钢(2018a)《牙喉音来源之以母及其上古音值》,《语言科学》第3期,第312-327页。*ɦwi>ɦwi>jwi均为上古浊喉擦音声母字。在“古无轻唇音”的上古时期,用汉语内部的ɦw-声母对应梵文V可谓恰如其分。这恰好解释为何东晋以前均译作“随蓝(岚)”“旋蓝(岚)”,汉代只出现“随蓝(岚)”。东晋以后“随”“旋”“惟”的声母变为z-、j-,便无法对应梵文V,“毗岚”这一新译便应运而生。梵文Vai汉译用字的变更,应当是汉语历时音变的反映。

其次,新构拟便于解释出土文献中所反映的特殊通假关系。兹以出土文献所见“声”系字通假关系为例略作释例。

《说文》载“殸”为“磬”之籀文,马王堆汉墓帛书《老子》乙本卷前古逸书《十六经·顺道》“用力甚少,名殸彰明”,可与《国语·越语下》“用力甚少,而名声章明”对读,“殸”*khreeŋ>khreŋ读为“声”*hleŋ>ieŋ。

再次,新构拟还有助于突破字形限制系联上古同源字、上古方言“标音字”,或者将已知同源字、“标音字”置于新的语音框架中加以解释。例如:

浚*hwlens>swin 睿*ɦwets>ɦwiej>jwiej

璿*ɦwlen>zwien 環*ɦwraan>ɦrwan

旋*ɦwlan>zwian>zwien 還*ɦwraan>ɦrwan

槥*ɦlets>zwiej 嘒*hweets>hwej

歲*hwlat>swiej 越*ɦwrat>ɦrwiot

繏繩索*hwlen>swien 繯纏繞*gween>ɦwen

耜*ɦl>zi梩*ɦr>ɦrej[注]关于《方言》卷五“臿……东齐谓之梩。”郭璞注:“(梩)音骇。”古人对郭注并无异议,今人华学诚鉴于“梩”“骇”二字声母关系疏远,因而判断“骇”为“騃”之形讹,参见华学诚《杨雄〈方言〉校释汇证据》,中华书局2006年版,第380页。按:华校可商榷。《说文》载“梩”为“”之异体。“梩”“”二字分别以“里”“”为声符。而“里”“”两声系字均可与“亥”声系字相通。如《说文》:“,留意也。从走,里声。读若小儿孩。”《方言》卷十三:“饴谓之。” 据此,可知郭璞注无误。

聲*hleŋ>ieŋ 聽*khleeŋs>theŋ

聖*hleŋs>ieŋ 聽*khleeŋs>theŋ

最后,新构拟可以更好地描摹上古拟声词。

《淮南子·道应训》:“今夫举大木者,前呼邪许,后亦应之。此举重劝力之歌也,岂无郑、卫激楚之音哉?”又《文子·微明》:“今夫挽车者,前呼邪轷,后亦应之,此挽车劝力之歌也。”《吕氏春秋·淫辞》:“今举大木者,前呼舆謣,后亦应之,此其于举大木者善矣。”高诱注:“舆謣,或作邪謣。”“邪许”*ɦla hra>zia hio、“邪轷”*ɦla haa>zia ho与“舆謣”*ɦa ɦra>jio ɦo等新构拟中,[注]关于“邪”字的上古音值,前人所提出的*sya、*ljaa、*s.la、*s.Ga等构拟方案,其中的声母形式作为劳动号子的开头似乎均嫌不够简单、有力。我们关于“邪”字*ɦla构拟方案中的介音*-l-或许会受到学者批评。我们的解释是,本文采用的是音位化构拟,构拟形式不一定与实际读音完全吻合,因为抽象的音位和实际音值可能会有一定差距。根据文末尾注(四)的说明,不能排除“邪”字或许有过*ɦa或*ɦa一类的变体,该变体形式或许与劳动号子声音更为相似。声母*ɦ-、*h-穿喉而出,韵母为开口度最大的鱼部*a,简单、有力、响亮,生动描摹了举木、挽车时劝力的劳动号子,与今天的劳动号子并无二致。

6解释例外

上文3.2节指出牙喉音腭化为章组,以非圆唇牙喉音后接前元音韵部三等韵为条件,其他条件下变端、知组塞音或精组擦音。但部分上古央、后元音韵部谐声系列中,也呈现出牙喉音、章组声母并存的情形,与上面总结的基本规律相悖。青年语法学派认为:“语音演变无例外,所有例外总有规律。”初步梳理这部分例外所呈现的规律性因素,我们认为可以暂分如下两种类型加以讨论。

6.1特殊规则

第一类例外已较早为学者们所注意。此类情形所涉及章组声母仅为昌、书母,如下页表11所示。Pulleyblank(1962:53)已敏锐地发现这一规律,并将其视为可能有特殊规则限制的例外音变。蒲氏指出:

在阳iɑŋ、昔iek(<*ɑk)、麻ia、鱼io、虞iou诸韵中,从舌根音、喉音腭化而来的好像只有ch-或,从来没有c-、d-……这可能说明,这里的腭化与前面提到的发生在e、i之前的腭化是不一样的。

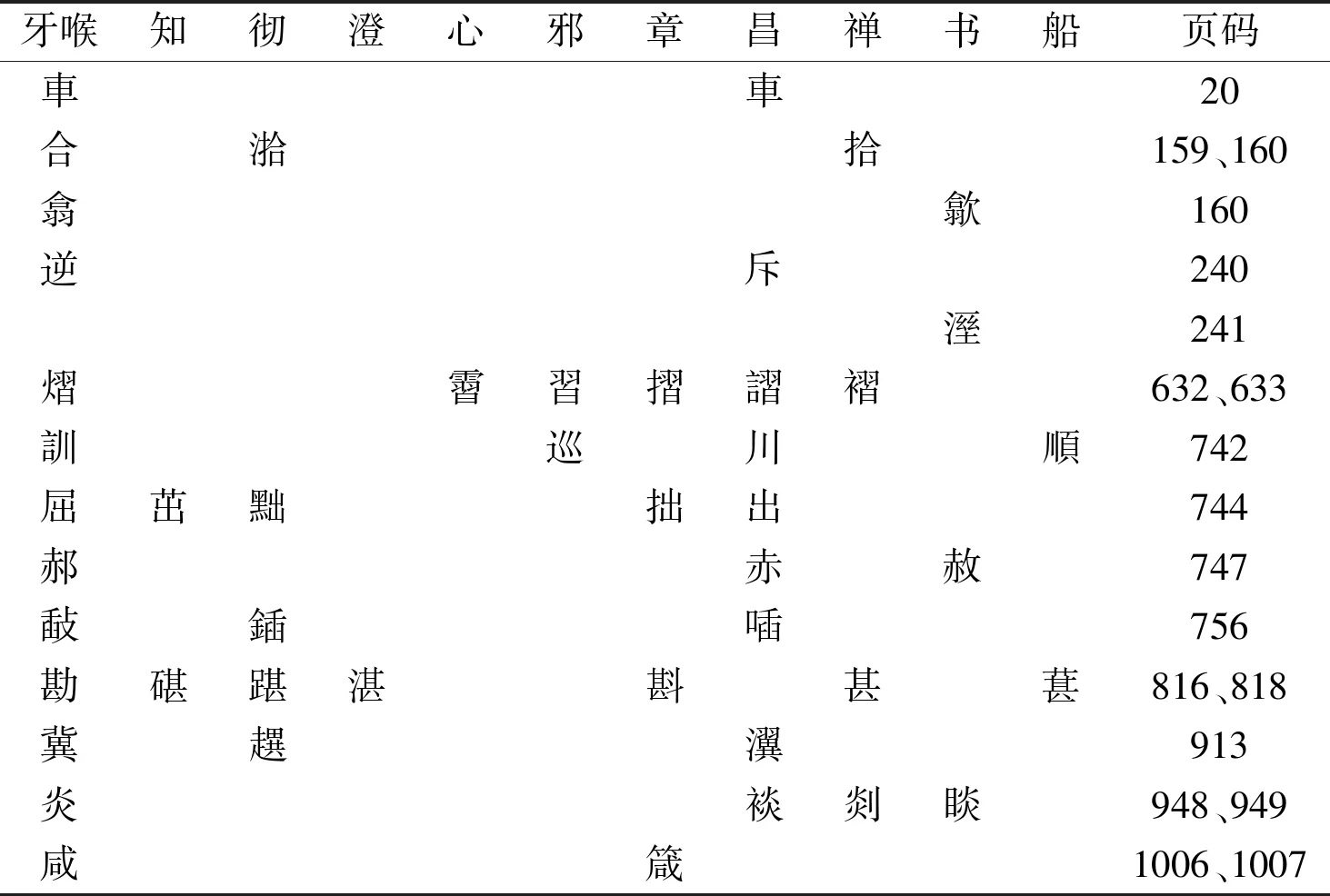

表11 牙喉音、章组声母谐声关系表(特殊规则)

牙喉知彻澄心邪章昌禅书船页码丩收72區貙樞170、171午杵224樂爍232熙684糗臭747咍齝治枲辝始892虍處960喜饎972

表11共涉及9个谐声系列,仅占本文所考察117个谐声系列总数的7.69%。声母分布以及绝对数量两方面的限制,似乎说明表11所涉章组声母字可能只是特殊声母条件下的不规则音变,Baxter & Sagart(2014:79-80,157-160)为“枢”“处”“臭”等字专门构拟了一套*t-k-类声母,我们认为并无必要。我们倾向于将此类章组字同样构拟为*Kl->T-,将其视为该音变规则的例外情形。历史比较语言学认为语音演变在两种情况下会产生例外:第一,系统内部规则的类推;第二,语言间的接触。至于此例外属于哪一种以及为何主要限制在昌、书母,有待后续研究。

6.2词汇扩散

第二类例外中,牙喉音来源之知组塞音、精组擦音与章组塞音、擦音于三等韵条件下存在较多对立,且不限于昌、书母,如表12所示。

表12 牙喉音、章组声母谐声关系表(词汇扩散)

牙喉知彻澄心邪章昌禅书船页码車車20合湁拾159、160翕歙160逆斥240溼241熠霫習摺謵褶632、633訓巡川順742屈茁黜拙出744郝赤赦747敮鍤喢756勘碪踸湛斟甚葚816、818冀趩瀷913炎裧剡睒948、949咸箴1006、1007

Baxter & Sagart(2014:327-378)对此类例外有如下3种处理方案:

1)将此类谐声系列中的牙喉音声母字构拟为牙喉音,如“合”*kop>kop,将同一谐声系列中的舌齿音声母字构拟为舌齿音声母,如“答”*[t][u]p>top。“合”“答”二字不仅谐声,而且还可能存在同源关系,Baxter & Sagart方案对此无法解释。

2)在上一方案的基础上,另将部分舌齿音声母字前标注t-或t.,如“屈”*[kh]ut>khjut、“出”*t-khut>tsyhwit、“茁”*[t]ot>tsrjwet,又如“勘”*[kh][]m>khom、“甚”*[t.G][]m>dzyimX、“煁”*[d][]m>dzyim。我们不禁要问,“茁”从“出”声,为何声母差异如此之大?“甚”“煁”二字只有声调差别,为何声母却采用了两种不同的构拟形式?该方案不免有随意之嫌。

上述三种方案固然有其合理因素与启迪意义,比如如果区分“屈”“出”两个谐声层级,将前者构拟为牙喉音声母,将后者构拟为舌齿音声母,或许更加接近文字构形以及语音的实质,但是对于“屈”“出”之间的谐声关系的总是无法回避的问题。上述三种方案不仅各有不足,方案的纷繁也让人怀疑其合理性。如果有一种方案可以通过最简明的形式解释上述三种方案所面临的所有问题,起码在逻辑上要简明的多。仔细分析数据,可以发现表12中所列三等韵字在上古虽属央、后元音韵部,但在向中古音演变的过程中却都发生了元音前、高化音变,并入《切韵》麻、侵、盐、真、清、蒸等重纽韵系(黄笑山1995:40-51;黄笑山1996)。即在上、中古音过渡时期,表12所涉舌齿声母字的主元音性质经历从[-front]到[+front]的转变。

王士元(1969)指出音变是以词为单位逐步扩散实现的,如果两股音变势力在时间上交错、竞争,将会导致一些看似不规则的例外音变。牙喉音变舌齿音的音变进程,与表12所涉舌齿声母字的元音前、高化进程,均发生在上、中古音过渡阶段。如果元音前、高化音变在前,*kl-类音节会按照*kl->kj->-/——V[+front,-long]规则变为章组声母字。如果元音前、高化音变在后,那么*kl-类音节就相应变为端、知组塞音或精组擦音声母字。如果两股音变势力交错在一起,便会导致同一谐声系列在两条音变路径上的词汇扩散现象,表12所示当属此类情形。如果该假说能够成立,则此类情形不应视为真正的例外。

7结语

部分牙喉音声母变为舌齿音声母,是上、中古音过渡阶段的重要音变。本文在借鉴前人成果基础上,综合各方面证据,对牙喉音来源之舌齿声母进行音位化构拟。第一,将-lj-、-l-、-j-、-l’-四套流音合并为*-l->-j-一套,用时间、条件变体解释彼此的不同。*-l->-j-既解释了以母同章组的密切关系,也解释了以母与颚化介音的共同属性。第二,将牙喉音来源之章、端、知组塞音统一构拟为*kl-类声母,通过后接韵母解释其后来分化。非圆唇牙音后接前元音韵部三等韵条件下变章组塞音,其他条件下变端、知组塞音。牙喉音来源之舌齿擦音书、船母与心、邪母统一构拟为*hl-类声母,音变条件和机制与相应塞音声母完全平行。上举平行音变应当是同一音变规则统摄作用的结果,我们将此音变规则称为“Rule*Kl>T”。

最后需要说明的是,本文各谐声证据表中均涉及到了鼻音声母与相关次清塞音、清擦音相通的证据,学界倾向于认为这是上古清鼻音声母在谐声上的表现。边田钢(2018b)认为,牙喉音部位的清鼻音声母演变为舌齿部位次清塞音、清擦音声母的音变规则,与同部位口音声母完全一致,同样受到音变规则“Rule*Kl>T”制约,拓展、检验了本文归纳的音变规则和基本结论。