瑞芬太尼联合舒芬太尼全麻对高龄腹部创伤手术患者应激反应、免疫功能及血流动力学的影响

张玉龙,左友波,杨宇焦

川北医学院附属医院 麻醉科(南充 637000)

高龄患者生理状况特殊,耐受性差,若麻醉药物选择不当,腹部创伤围术期常易发生较强的应激反应,影响血流动力学及免疫功能,引发多种不良反应,导致围术期风险[1]。故选择恰当的麻醉方式及药物,降低应激反应,对于维持高龄腹部创伤患者围术期血流动力学及免疫功能稳定,减少不良反应具有重要意义[2]。川北医学院附属医院将瑞芬太尼、舒芬太尼联合全麻应用于高龄腹部创伤手术患者,在评价其镇痛效果的同时,探究其对患者应激反应、免疫功能及血流动力学的影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

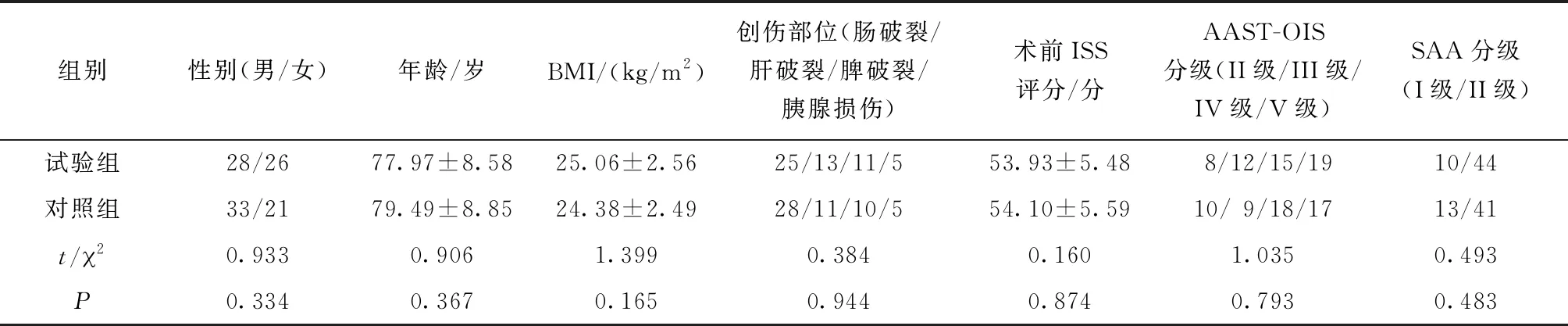

选取2014年1月至2018年12月于我院行腹部创伤手术的高龄患者108例,男61例(56.48%),女47例(43.52%);年龄73~86(78.55±8.64)岁;体重指数(BMI)20.82~29.62(24.47±2.53)kg/m2;创伤部位:肠破裂53例(49.07%),肝破裂24例(22.22%),脾破裂21例(19.44%),胰腺损伤10例(9.26%);术前ⅠSS评分26~73(53.96±5.55)分;AAST-OIS分级:Ⅱ级18例(16.67%),Ⅲ级21例(19.44%),Ⅳ级33例(30.56%),Ⅴ级36例(33.33%);SAA分级:Ⅰ级23例(21.30%),Ⅱ级85例(78.70%)。纳入标准:经影像学确定为腹部创伤患者;意识清醒患者;知情同意患者;可正常插管患者。排除标准:肝肾功能异常患者;未有效控制高血压患者;麻醉药物敏感患者;恶性疾病患者;镇痛药物使用史患者;免疫系统疾病患者;多脏器损伤患者;BMI>30 kg/m2患者。按照随机数字表法将108例患者分别纳入试验组(n=54)和对照组(n=54),两组基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 两组基线资料比较(n=54)

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组行瑞芬太尼方案麻醉,麻醉诱导:瑞芬太尼4 ng/kg,静脉注射;血浆靶浓度2 mg/L丙泊酚,静脉注射,每间隔2 min增加0.5 mg/L,待患者意识消失后停止。待脑电双频谱指数(BIS)低于60后,给予10 mg/kg罗库溴铵。喉罩通气,麻醉维持:5 ng/kg瑞芬太尼、血浆靶浓度2 mg/L丙泊酚、60~80 μg.kg-1.h-1维库溴铵,间断静注维持肌松。缝皮后以静脉自控镇痛。

1.2.2 试验组 试验组行瑞芬太尼联合舒芬太尼方案麻醉,麻醉诱导:以镇痛泵输注3 ng/kg舒芬太尼、2 ng/kg瑞芬太尼,静注;丙泊酚、罗库溴铵用量及用法同对照组。喉罩通气,麻醉维持:3 ng/kg瑞芬太尼、0.15 mg.kg-1.h-1舒芬太尼、血浆靶浓度2 mg/L丙泊酚、60~80 μg.kg-1.h-1维库溴铵,间断静注维持肌松。缝皮后以静脉自控镇痛。

1.3 观察指标

观察两组t0(麻醉诱导前)、t1(气腹形成)、t2(手术结束)等时间点舒张压(DBP)、收缩压(SBP)、心率(HR)等血流动力学指标;丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物氢酶(CAT)等氧化应激指标。t0、t2、t3(术后3 d)的CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+等免疫因子水平;术后4、8、12、24 h时间点疼痛程度评分。MDA以硫代巴比妥酸法检测;SOD以ELISA法检测;CAT以分光光度法检测;T细胞以流式细胞仪检测。疼痛程度评分以VAS评分法测定。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组血流动力学指标比较

t0时,两组DBP、SBP、HR差异无统计学意义(P>0.05);t1、t2时,两组DBP、SBP、HR差异有统计学意义(P<0.05);t1时,两组DBP、SBP、HR均较t0时增加,差异有统计学意义(P<0.05);t2时,两组DBP、SBP、HR均较t1时降低,差异有统计学意义(P<0.05);t1、t2时,试验组DBP、SBP、HR均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);t2时,试验组DBP、SBP、HR均较t0时,差异无统计学意义(P>0.05),对照组DBP、SBP、HR均较t0时增加,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组血流动力学指标比较

注:与t0时比较,#P<0.05;与t1时比较,*P<0.05

2.2 两组应激因子水平比较

t0时,两组MDA、SOD、CAT,差异无统计学意义(P>0.05);t1、t2时,两组MDA、SOD、CAT差异有统计学意义(P<0.05);t1、t2时,两组MDA均较t0时增加,SOD、CAT均较t0时降低,差异有统计学意义(P<0.05);t2时,两组MDA均较t1时增加,SOD均较t1时降低,差异有统计学意义(P<0.05);t2时,两组CAT与t1时比较差异无统计学意义(P>0.05);t1、t2时,试验组MDA均高于对照组,SOD、CAT均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组应激因子水平比较

注:与t0时比较,#P<0.05;与t1时比较,*P<0.05

2.3 两组免疫因子水平比较

t0时,两组CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+差异无统计学意义(P>0.05);t1、t3时,两组CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+差异有统计学意义(P<0.05);t1、t3时,两组CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+均较t0时降低,差异有统计学意义(P<0.05);t3时,两组CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+均较t1时增加,差异有统计学意义(P<0.05);t1、t3时,试验组CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表4)。

表4 两组免疫因子水平比较

注:与t0时比较,#P<0.05;与t1时比较,*P<0.05

2.4 两组VAS评分比较

术后各时间点,试验组VAS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表5)。

表5 两组VAS评分比较(分,

3 讨论

创伤及手术可引发交感-肾上腺髓质系统及HPA轴兴奋,刺激神经内分泌系统,导致机体产生一定的应激反应[3]。适当的应激反应可提高机体防御功能,缓解伤害,但长期过度应激可导致重要脏器功能损伤,影响患者预后[4]。高龄患者因身体机能衰退,且合并多种内科疾病,常难以耐受腹部创伤、手术及麻醉导致的应激反应,导致围术期风险[5]。

全麻为快通道麻醉,可快速阻断伤害性刺激传递至中枢,抑制机体应激反应[6]。瑞芬太尼、舒芬太尼均为阿片类受体激动剂,可有效结合阿片受体发挥镇痛作用[7]。瑞芬太尼结构中存在酯键,可被非特异性酯酶催化分解,影响肾上腺髓质,抑制其分泌功能,维持血流动力学稳定[8]。瑞芬太尼可经脱脂作用及N端去烷基化代谢,其代谢产物经肾脏排泄,在体内无蓄积,可有效避免呼吸抑制、苏醒延迟等不良反应[9]。舒芬太尼可高选择性结合μ1受体,镇痛效果优于芬太尼[10]。舒芬太尼具有较高的脂溶性,在体内可快速扩散于组织器官,且极易透过血脑屏障和细胞膜,故其镇痛效果快,给药后即可快速发挥作用[11]。舒芬太尼代谢产物仍具有一定的药理活性,术后可维持较长时间从残余效应,缓解术后疼痛,减少机体应激[12]。舒芬太尼分布容积小,消除半衰期短,反复用药也极少产生蓄积[13]。在本研究中,t1、t2时,试验组DBP、SBP、HR均低于对照组,t2时,试验组DBP、SBP、HR均较t0时差异无统计学意义(P>0.05),且术后各时间点,试验组VAS评分均低于对照组,提示瑞芬太尼、舒芬太尼全麻可有效维持患者血流动力学稳定,缓解患者术后疼痛。

MDA、SOD、CAT均为氧化应激因子,监测其水平变化可准确掌握机体氧化应激反应程度[14]。MDA为致氧化应激因子,可引发膜脂过氧化,导致生物膜结构和功能损伤,促进氧化应激反应进行[15]。SOD、CAT为抗氧应激化因子,SOD可清除机体自由基,CAT可促进H2O2水解,抑制氧化应激反应的发生[16]。研究[17]证明,氧化应激可抑制机体免疫,导致免疫功能紊乱。T细胞是重要的免疫细胞,CD3+表达于成熟T细胞表面,可识别抗原[18]。CD4+、CD8+分别具有促进、抑制B细胞增殖及产生抗体的作用,二者比值异常改变说明机体免疫功能紊乱[19]。在本研究中,t1、t2时,试验组MDA均高于对照组,SOD、CAT均低于对照组。t1、t3时,试验组CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+均高于对照组,提示瑞芬太尼、舒芬太尼全麻可有效缓解机体应激反应,维护机体免疫稳定。

综上所述,瑞芬太尼联合舒芬太尼全麻可缓解高龄腹部创伤手术患者应激反应,减少对免疫功能及血流动力学的影响,镇痛效果好,可应用于高龄腹部创伤手术患者。