MRI与多层螺旋CT成像在肝内周围型胆管细胞癌中的诊断价值

朱洪明

(太仓市中医医院 江苏 太仓 215400)

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2012年—2018年在我院治疗的IHPCC患者22例,全部经手术或穿刺活检病理证实。其中男性11例,女性11例;年龄26~90岁,平均年龄63.5岁。临床表现:右上腹部隐痛不适10例,发热2例,纳差乏力或体重减轻9例,皮肤黏膜黄染4例,体检发现肝内占位而患者无明显症状1例;肿瘤指标检查:本组病例中有2例甲胎蛋白(AFP)和1例癌胚抗原(CEA)升高,伴肝硬化1例及胆道结石2例。

1.2 检查方法

1.2.1 MRI检查 采用西门子Avanto 1.5T超导磁共振及相控阵列线圈。检查前必须训练患者呼吸及屏气,使其能够配合扫描,再使用加压腹带以减少呼吸伪影。扫描范围包括膈肌顶部至肝脏下缘。

1.2.2 CT检查 采用SIEMEN公司somatom senation 16多层螺旋CT。扫描参数为:120~140kV,200~300mAs,扫描层厚为5mm,螺距为1。其中有17例行CT平扫及+4期增强扫描。均要求在1次屏气下完成全部扫描。检查前6小时禁食,扫描前10分钟口服温开水800ml左右。

2 结果

2.1 病灶一般特征

22例IHPCC患者均为单发病灶,一共22个病灶,MRI和CT检查均可以清楚显示病灶;其中位于肝右叶8个,肝左叶10个,肝左右叶交界处4个;本组有6个病灶呈分叶状或形态不规则状,16个病灶呈圆形或类圆形;9个病灶边缘模糊,13个病灶边缘较清晰。病灶大小约1.8cm×2.1cm ~ 4.3cm×5.0cm。

2.2 MRI表现

10例患者行MRI检查,其中7例平扫+增强扫描,其余3例为平扫,亦是均为单发病灶,共10个病灶。MRI平扫示:在T1WI上有2个病灶内可见小点片状及条索状稍高信号影,其余10个病灶呈均匀低信号影或稍低信号影(图4)。在T2WI图像上有10个病灶呈不均匀高信号影或稍高信号影(图3)。动态增强扫描所见表现与CT多期增强扫描所见强化特征大致相同增强早期表现为边缘不规则强化,延迟期或平衡期表现为向心性渐进填充强化;MRI增强扫描示:在动脉期有1个病灶未见强化,有7个病灶边缘呈环形强化;余门脉期、平衡期及延迟期有1个病灶边缘呈厚环状显著强化,其内轻度点片样强化。有3个病灶的肿块实性部分呈渐进性信号增强,病灶内部点片强化。1个病灶强化减弱。DWI序列所有病灶均呈高或较高信号,部分病灶中央呈低或较低信号[1-2]。

图 3

图4

2.3 CT扫描结果

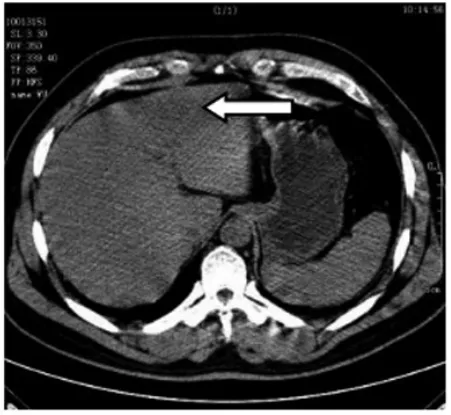

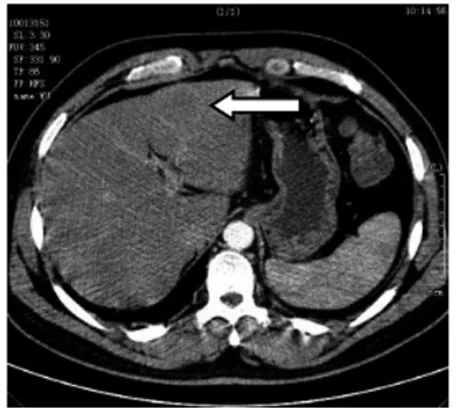

17例患者行CT检查,均为单发病灶,共检出17个病灶。CT平扫示:14个病灶呈低密度影或较低密度影(图1),3个病灶呈混杂低密度影。CT增强扫描示:在动脉期有3个病灶呈轻度不均质强化,12个病灶边缘见环形强化(图2),2个病灶未见强化;在门脉期有10个病灶造影剂见退出,密度减低,病灶中心部分仍呈相对低密度。7个病灶见造影剂向病灶中心填充强化,1个病灶显示出假包膜。术前1例误诊为肝脓肿。延迟扫描有13例表现为由边缘向中央的逐步强化且低于周围正常肝实质,扩张的胆管在延迟扫描强化区内表现为点条状水样密度影,2例可见扩张的胆管壁有强化。

图1

图2

2.4 间接征象

本组病例中有8例周围性胆管扩张、有2例邻近肝包膜回缩、7例肝门及腹膜后淋巴结肿大、2例肝内胆管结石。邻近门脉受压、扭曲及变细、边缘显示不清者2例。

3 讨论

3.1 IHPCC的病理基础及临床特点

IHPCC是指起源于肝段胆管一直到赫令氏管的胆管上皮,即指发生在肝内二级分支以下胆管上皮的肿瘤[1-3]。IHPCC较多发生于中老年人,有报道称IHPCC多发生于60~70岁,男女发病比例为3:2[4]。目前,手术治疗是IHPCC患者的最佳治疗方案。IHPCC患者预后一般都比较差[5]。

3.2 MRI及CT平扫特征

IHPCC组成成分比较复杂,一般主要由恶性肿瘤细胞、纤维组织、凝固性坏死和黏蛋白按不同比例混合构成,MRI上T1WI图像多呈不均匀低或较低信号影,T2WI图像多表现为不均质高或稍高信号影[6-7]。CT平扫时大多数病灶呈圆形、类圆形及不规则状低密度影,边界欠清。

3.3 MRI及CT增强特征

IHPCC的MRI增强强化表现与CT大致相仿,其所反映的强化细节较CT更为典型。

3.4 影像方法的比较

本组病例采用了CT及MRI两种检查,CT和MRI图像都可以清晰显示肝周围型胆管细胞癌的病变特征和强化方式。目前MR和CT仍然是当前首选的影像检查方法[8]。

综上所述,CT和MRI检查,都能够反映肝脏周围型胆管胞癌的影像学特征,两者相结合在IHPCC的诊断中更具价值。