最低工资提升对农民工收入影响的再考察

王雅丽 张锦华 吴方卫

摘要: 最低工资政策是国家的重要保障制度,最低工资标准的改变通常伴随着就业和收入的“双刃剑”效应。本文利用2013年和2014年的流动人口动态监测数据,使用准自然实验、Heckman两步法和分位数回归方法,在考虑最低工资水平提升的就业效应的基础上,实证分析了最低工资水平调整对农民工工资的影响,又进一步从群体异质性的角度深化研究。研究结果表明:在未考虑就业效应的情况下,最低工资水平的提升对农民工的收入正效应存在高估;在考虑就业效应的前提下,对初中及以下的农民工存在收入正效应,但是却降低了高中、中专和大学专科及以上的农民工工资水平,大学专科及以上群体下降得更为明显;收入分组情况下,对低收入群体的收入效应影响较大,尤其是学历低和收入低的农民工的收入效应显著提高。

关键词: 最低工资; 就业效应; 收入效应; 农民工

文献标识码: A 文章编号: 1002-2848-2019(04)-0038-10

最低工资制度是经济学研究最多的话题之一[1]。中国早在1922年8月通过中国劳动组合书记部制定了《劳动法案大纲》,以立法的形式明确提出保障劳动者的最低工资。随着建国和改革开放以后的经济发展和劳动力保障等相关法律、法规的完善,最低工资政策逐步得以完善,并成为有法可依的工资规范标准。自2004年新修订的《最低工资政策》出台以来,中国各地区最低工资标准的提高幅度和调整频率不断增大[2],中国还计划于“十三五”结束的时候,将最低工资标准提高到城镇从业人员平均工资的40%以上。最低工资政策作为众多政策措施中最直接影响居民工资水平的措施[3],对保障劳动者收入权益和促进实现社会收入分配公平具有重要的指导意义[4]。

最低工资标准的实施是政府保障劳动者的最低收益水平,尤其是底层低收入群体工资水平的政策,农民工作为城市中低收入阶层,最低工资标准对农民工工资的影响备受关注。同时,最低工资水平的提升对劳动者的就业和收入存在着双重影响,具有“双刃剑”效应,以往关于最低工资提升对农民工收入的研究大多直接考察收入效应而忽略了就业效应的影响。鉴于此,本文将利用2013年和2014年的流动人口动态监测有关农民工的数据,首先使用准自然实验和Heckman两步法,在考虑最低工资水平提升的就业效应的基础上,考察农民工的收入变化情况。其次,针对不同学历分组的农民工收入的影响情况进行延伸分析。然后,在上述研究基础上,使用分位数回归方法,对不同收入分组的农民工收入的影响情况做进一步研究。最后利用反事实分析验证上述实证研究结论的准确性。

一、文献综述

由于最低工资水平的变化对劳动力的就业和收入都存在影响,因此最低工资制度也被认为是一把“双刃剑”,即享有收入效应的同时会增加部分劳动者失业的风险,而针对这两种效应的研究都受到了极大的关注。

从就业角度看,有学者认为在劳动力市场结构完全竞争的情况下,最低工资的提升会减少就业[5-6],会加重企业的用工成本和实际成本导致就业量下降[7-9]。还有学者认为,最低工资标准提升不会对就业产生消极影响[10-12]。最低工资标准的实施或者提高并不一定会导致雇主解雇工人,他们有可能通过减少工人福利、增加固定资本和人力资本投资等手段,来抵消最低工资提高带来的损失[13]。当然还有学者对最低工资标准提升对就业的影响持一定的保留态度,Stigler[14]认为实行最低工资管制会导致用工成本的提高,但是对就业的影响或者是损害,还要取决于劳动力市场的结构,如果在竞争性市场上实行最低工资制度,会对就业造成损害,在垄断性市场上的影响就会具有不确定性。Machin等[15]认为最低工资对就业没有积极的影响或者说是没有影响,即便是存在影响,无论是积极的还是消极的,均比较弱[16]。

从工资角度看,国外学者发现最低工资提高有益于工资的提高[17-20],也有学者发现最低工资对收入的提高具有负面效应[21,5],但是一致认为最低工资的变化主要集中在低收入群体[22-24]。国内学者围绕最低工资标准变化对工资影响的研究较少,马双等[3]研究发现最低工资每上涨10%,制造业企业平均工资将整体上涨0.4%~0.5%。邸俊鹏等[25]的研究表明最低工资每提高1%,工资收入平均提高0.6%,这与马双等[3]的研究一致。叶林祥等[1]认为总体而言,工资总额受到最低工资政策影响的员工比例仅为2.1%~3.4%,低学历、工作经验少、女性、劳动密集型企业、出口占GDP比重高、经济落后、最低工资水平高的地区的员工更有可能受到最低工资政策的影响。

农民工作为主要的低收入阶层,在城市劳动力市场中占有较大比例,他们是最低工资政策名义上的主要受益者和保障对象,作为劳动力样本的异质性群体之一,最低工资标准对农民工工资的影响也不容忽略。最低工资水平的提升对农民工工资的影响也存在一定的争议,孙中伟等[26]发现农民工工资对最低工资标准依赖性较高,最低工资标准的每次提高,都会带来农民工工资的相应增长,二者的平均值基本上呈平行状态。还有学者认为随着最低工资标准的提高,在最低工资制度监管乏力的部门,虽然工资也会“自觉”提高,但其幅度低于行业工资预期增幅,从而导致工资与农民工离职率同步上升的“悖论”;而在最低工资制度监管严格的部门,工资增幅超过行业工资预期增幅,农民工离职率随工资上涨而下降[27]。另外胡远华等[28]认为最低工资标准的变动只对低于法定工资标准的农民工的收入有显著影响。还有学者认为最低工资标准对农民工就业的影响存在一个阈值。在该阈值之前,最低工资标准的增加会促进农民工就业,而超过该阈值后,农民工就业就会随着最低工资标准的增加而减少[29]。

本文还关注了以不同学历和不同收入分类的农民工异质性群体面对最低工资水平提升所带来的就业效应和收入效应,现有文献表明最低工资只对低学历的劳动力产生影响[30],将更多地增加劳动密集型或人均资本较低企业的平均工资[3]。Neumark等[21]则认为最低工资水平的增加对低收入群体和高收入群体均有影响,只是对低收入群体的影响更加強烈些。与之不同的是,Owens等[31]发现最低工资的变动对低收入群体的工资会产生影响,而对于高收入群体并未有太多的影响,在最低工资标准附近的收入群体的工资会随着最低工资收入的提升而增加。另外,邸俊鹏等[25]发现最低工资对收入的影响主要集中在低收入人群,而对于高收入群体是否存在溢出效应是不确定的。

综上所述,国内外现有的最低工资水平变动对劳动力就业和收入影响的相关研究,为本研究提供了良好的基础,但将就业效应和收入效应割裂开来,仅从一个方面对最低工资水平变动的研究具有片面性,得到的工资收入效应并不是有效收入效应,因此,在考虑了最低工资制度的就业负效应基础上所获得的研究结果,可以提升最低工资制度影响的精准性,这是本文的贡献之一;从农民工样本的异质性视角深度挖掘,为第一个研究贡献提供了进一步的延伸性思考,这是本文的第二个贡献;在研究方法上,本文在准自然实验方法的基础上引入Heckman两步法,既考虑了最低工资水平提升的就业效应,又考虑了收入效应,克服了样本选择问题,并在此基础上引入分位数回归方法,克服了异方差问题,进一步提升了本研究结果的可靠性,稳健性检验也会进一步验证上述结果的准确性,这个本文的第三个贡献。

本文余下的内容安排如下:第二部分是研究设计,包括模型选择、变量与数据说明;第三部分是实证分析,主要围绕对农民工总体就业和工资的影响、对不同学历分组的考察和对不同收入分组的考察三个方面展开;第四部分是本文研究的主要结论及建议。

二、研究设计

(一)模型选择

1.准自然实验

最低工资标准是一项旨在“维护劳动者取得劳动报酬的合法权益,保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活”的“保障制度”,但在政策执行层面却不仅是保障制度,还被附加了更多政策目标,成为“工资增长制度”[26]。因此,可以将最低工资水平的政策性调整视为“准自然实验”,其能够有效解决政策评价过程中的内部和外部有效性问题,常采用的方法是双差分(DID)估计方法,通过差分内差分,可以有效消除不随时间改变的不可观测的个体异质性[32]。一个自然实验总有一个不受政策变化影响的对照组和一个受到政策变化影响的处理组,将最低工资的提升视为一项自然实验(虚拟变量Gi),把未提升最低工资标准设为G=0(对照组),最低工资标准提升设为G=1(处理组),用exeit、exwit表示农民工i在t时期的就业和工资状况,则Δexeit、Δexwit表示农民工i在最低工资水平提升前后的变化情况,若最低工资水平提升,将其两个时期的就业和工资变动记为Δex1eit、Δex1wit,若最低工资水平未提升则将其两个时期的就业和工资变动记为Δex0eit、Δex0wit,因此,最低工资水平提升对农民工的就业和工资的实际影响δe、δw为:

2.Heckman两步法

最低工资水平提升后劳动力是否选择就业,是一个市场选择的过程,简单地将非就业样本等同或者直接删除非就业样本,都会导致估计结果的偏误,因此,本文采用Heckman[33]的两阶段选择模型将最低工资水平提升对农民工的就业效应和工资收入效应划分为两个阶段进行考察。

由式(3)可知农民工劳动参与状况的二元选择离散模型,并得到估计值:

式(7)中,λ为逆米尔斯比率(inverse Mills ratio);和φ分别表示标准正态分布的密度函数和分布函数。如果λ系数显著,则说明存在选择性偏误,进一步证明本文使用的方法是合理的;反之,如果不存在选择性偏误,此方法便不可使用。

将逆米尔斯比率(lambda)加入工资方程,其他变量简化为T,修正后的回归模型为:

3.分位数处理效应

最低工资水平的提升对不同收入分组的影响,是最低工资对农民工的异质性影响之一,也可归为上述分析部分,但考虑到对不同收入分组需要使用新的研究方法,因此,本文在此部分单独展开。本部分采用Koenker等[34]的分位数回归方法,可克服异方差问题[35]。本文将分位数回归引入式(4),将交叉项视为关键解释变量,在考察就业效应的基础上,分析最低工资水平提升对不同分位点农民工工资收入的影响,回归模型为:

(二)变量与数据说明

根据实证模型的建构,工资方程中选取月工资取对数作为被解释变量[3,26]。就业方程中,控制人力资本状况和就业区域地理位置的优越决定了人口结构和地区的发展水平,因此劳动参与状况会表现不同[36]。工资方程中,由于人力资本状况对农民工的工资具有一定的影响[37-38],因此控制了学历水平和地区。最低工资政策的遵守在不同企业中表现不同,企业对最低工资标准的遵守表现为异质性[1],所以进一步控制了企业性质(enterprise)。

本文的数据由两部分组成,其中关于最低工资标准调整的相关数据来自各省、自治区和直辖市人民政府公报、各地人力资源和社会保障行政部门的网站。本文使用的另一部分数据主要来自国家卫生计生委流动人口服务中心于2013年和2014年进行的流动人口动态监测数据。根据准自然实验的方法,样本需要由两部分组成:处理组(提升最低工资标准的省份)和对照组(未提升最低工资标准的省份),据此本文对横截面数据样本的变量进行了描述性统计,结果见表1。

三、实证分析

本文实证研究的具体研究思路为:通过运用准自然实验方法获得最低工资标准提升后对农民工工资的影响状况,进一步从异质性视角(学历)展开考察,随后进行最低工资标准提升对收入分布的影响研究,并在此基础上间接验证本文研究结果的准确性,最后利用反事实方法对本文的研究结果进行稳健性检验。在所有的回归结果中,lambda系数均显著异于零,即实证结果支持最低工资水平提升带来的就业效应和收入效应并不是相互独立的。具体的实证结果如下:

(一)对农民工总体就业和工资的影响

通过Heckman两步法,在第一步对最低工资水平提升影响农民工就业基础上,分析最低工资水平上升对农民工工资的影响,核心解释变量为处理组和年份的交叉项,体现最低工资标准提升后工资的状态,回归结果如表2所示。

首先,参照OLS回归的工资方程中可见,在不考虑就业效应的情况下,交叉项的系数为0.0488,在1%的水平上显著,而对应的Heckman两步法的工資方程中,在考虑就业效应的前提下,交叉项的系数为0.0222,数值上不及未考虑就业效应情况的一半,说明在不考虑最低工资水平提升的就业效应的情况下,所获得的收入效应是有可能存在严重被高估(0.266)的现象。处理组的系数显著为负,说明在未考虑就业效应时,处理组的实际工资水平显著低于对照组的工资水平。

其次,就业方程中,交叉项的系数-0.0786,在1%水平上显著,表示最低工资水平的提升会降低农民工的就业概率,即对农民工的就业具有负向作用,这与Burkhauser等[6,5,39-40]的研究结果一致。本研究发现最低工资水平提升对就业存在负向影响,说明最低工资标准水平已经超出了农民工市场的均衡工资,进而体现了最低工资政策的有效性[14],同时也间接说明农民工的市场均衡工资较低。就业方程中最低工资的系数显著为正,说明最低工资标准越高,农民工的就业越容易受到最低工资政策的影响;处理组系数显著为负,可以理解为最低工资水平提升的农民工群体就业率低于未提升最低工资水平的农民工群体。

最后,工资方程中,在控制了学历、年份、地区和企业性质后,交叉项的系数显著为正,表示最低工资水平的提升对农民工工资具有正向的促进作用,这与Burkhauser等[17-20,26]的研究结果一致。最低工资的系数显著为正,说明最低工资标准越高,农民工的工资也越容易受到最低工资政策的影响;处理组的系数并不显著,说明在考虑就业效应的前提下,受到最低工资水平提升的农民工群体,其实际工资状态并未高于未提升的农民工群体;男性农民工工资水平提升的幅度相比女性农民工的要高,已婚农民工工资水平提升的幅度要比未婚的农民工要高;年龄在工资方程中也呈现倒“U”型状态,42岁时收入状况最好;健康在工资方程的系数为负,可以由Pelkowski等[41]的研究得到解释,他们认为年龄超过30岁以后,健康状况对劳动力的收入将会出现负向影响,尤其是女性劳动力下降的更多也更为显著,从样本的处理组和对照组年龄的均值来看,平均年龄均大于30岁。

(二)对不同学历分组的考察

根据数据中学历的布情况,将未上过学、小学、初中划分为一组,合并为初中及以下,将高中及中专划分为一组,将大学专科及以上划分为一组,回归结果见表3。

就业方程中,初中及以下分组的交叉项系数显著为-0.0822,在1%水平上显著,大学专科及以上的分组系数显著为-0.189,在5%水平上显著,说明最低工资水平的提升对初中及以下和大学专科及以上分组的农民工就业存在显著的消极作用,对大学专科及以上分组的农民工影响最为严重,这两组的农民工群体都受到最低工资水平提升影响下的就业负效应。我们认为,初中以下的农民工群体具有较低的受教育水平,大学专科及以上分组的农民工样本量较小,平均年龄为28岁,虽然具有相对较高的受教育水平,但是相比与初中及以下和高中及中专分组的农民工群体,他们所欠缺的是工作技能。工资方程中,初中及以下分组的农民工工资水平,随着最低工资水平的提升进一步显著提高(交叉项的系数为0.0464,在1%水平上显著),而高中及中专和大学专科及以上分组的农民工工资水平,却随着最低工资水平提升显著下降(交叉项的系数为-0.0494,在1%水平上显著),大学专科及以上分组下降的更为明显(交叉项的系数为-0.0955,在1%水平上显著),这两组农民工主要就业于稳定性较差的个体私营企业和个体工商户(高中及中专分组为78.75%和大学专科及以上分组为71.49%),而上述两类企业对最低工资标准的执行力度通常较差[42,26],最低工资标准提升后这两组农民工的工资不升反降的状况,可以从上述分析中得到合理的解释。回归结果中其他解释变量和控制变量符合预期。

处理组中,大学专科及以上的农民工群体虽然就业概率并没有显著下降,但是工资水平却高于相应的对照组,说明在考虑就业效应的基础上,受到最低工资水平提升的高学历农民工群体的工资,大于未受到最低工资水平提升影响的农民工群体的工资。

(三)对不同收入分组的考察

由于第一步的就业方程与之前分析的一致,在此将这部分的回归结果省略,重点分析最低工资水平提升后对不同分位点农民工工资收入的影响,将收入分为由低到高的9个分位点,回归结果见表4。

从总体样本工资方程中交叉项的系数变化情况看,最低工资水平提升后,并不是所有收入分位点的农民工都会受到影响,Q40、Q50、Q70分位点未受到显著影响,最低工资水平提升对相应收入的不同分位点提升程度由高到低为Q10(0.918)、Q20(0.634)、Q30(0.301)、Q90(0.304)、Q80(0.244),说明最低工资水平提升主要是对农民工的低收入群体和高收入群体产生了影响,尤其是对低收入群体的影响最大,这与Neumark等[21]的研究结果一致。而在Q60分位点处,最低工资水平的提升对农民工的工资产生了显著的负向影响,说明最低工资水平的提升会降低中等收入的农民工的工资水平,相比于对低收入组和高收入组工资水平的提升作用,这种消极影响比较弱。

进一步研究发现初中及以下学历的农民工,在全部分位点显著为正;高中和中专学历的农民工,只在Q10(0.0333)显著为正,在Q40、Q50、Q60、Q70和Q80分位点显著为负。大专及以上学历的农民工也在Q40、Q50、Q60、Q70和Q80分位点显著为负,其他分位点的系数也表现为负值,但并不显著。通常认为能力越高的人收入则越高,那么收入水平可以作为个人体能力的代理变量,分位数回归方法通过更加全面的刻画收入分布的特征,相当于控制了个体能力,确保了结果的无偏性和对异常点的抗耐性。这部分结果与表2和表3的结果总体表现一致,也间接地说明了研究结果的准确性。

(四)稳健性检验

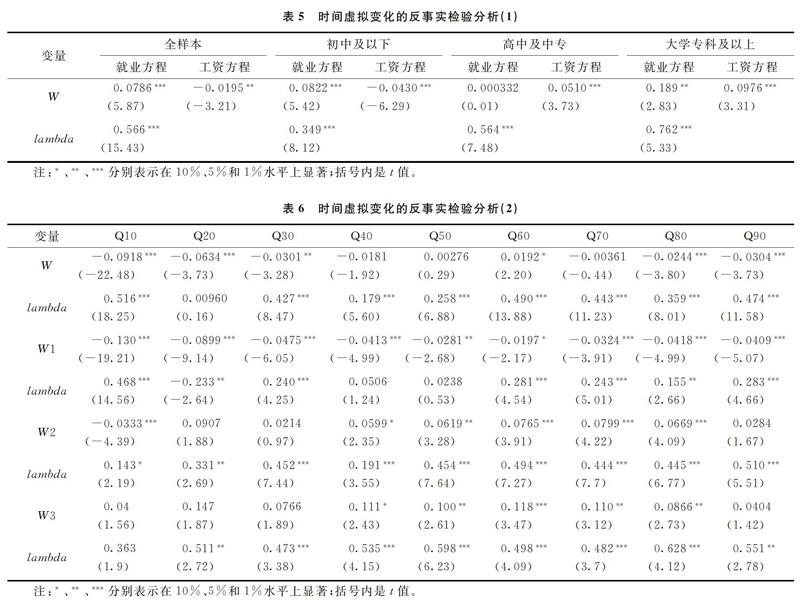

本文利用虚拟情节来构造反事实检验进一步验证实证结果的稳健性。如果政策效应是因为随时间改变的异质性所带来的,那么这种效应在时间虚拟变化的反事实中也会持续存在。相反,如果在虚构的反事实中看不到类似效应,那么可以判断随时间改变的异质性不大可能存在[32]。可以理解如果存在异质性,那么最低工资水平的提升对农民工的就业效应和工资效应在时间虚拟变化的反事实检验中会与本文的实证研究存在一样的结果。在表5和表6的时间虚拟变化反事實检验结果中,可以发现交叉项系数的符号不显著或与本文的实证研究结果正好相反,这说明并不存在时间异质性造成的影响效应,从而进一步验证了前文实证结果的稳健性由于本文主要关心关键解释变量交叉项的系数变化,限于篇幅,此处只给出了关键变量的时间虚拟变化的反事实检验分析结果,其他特征变量的系数未发生改变。。

四、结论及启示

本文以2013年和2014年流动人口动态监测数据为样本,采用准自然实验、Heckman两步法和分位数回归方法,在考虑最低工资水平的提高对农民工就业效应基础之上,进一步分析了最低工资水平提高对工资的异质性影响效应,得到了以下主要结论:在考虑最低工资标准提升对农民工的就业效应的情况下,获得的有效“收入效应”低于忽略就业效应而单纯考虑工资效应的一半还多,以往的研究多存在高估;可见,最低工资制度的实施效果可能会与预期存在差距,需要抵消就业负效应的辅助政策予以矫正。在考虑就业效应的前提下,最低工资水平的提升有助于低学历的农民工工资水平提高,但是却降低了中高和高学历的农民工工资水平,高学历群体的工资水平下降的更为明显,原因是这后面两个群体的技能水平有所欠缺。最低工资水平提升主要是对农民工的低收入群体和高收入群体产生了影响,尤其是对低收入群体的影响最大,学历低和收入低的农民工的收入效应显著提高,就相当于降低了农民工内部收入差距。

基于上述结论,说明需要通过定期培训等措施提高农民工的技能水平,增强他们在劳动力市场上的竞争力和不可替代性,鼓励企业建立或弥补留人措施。对于准备退出劳动力市场或者是失业的农民工,国家及有关部门应该制定相应的保障措施,比如将最低生活保障制定覆盖至这部分人群,同时妥善落实和继续推行最低工资制度,这将有利于农民工工资水平的提升,缩小农民工内部、农民工与城市劳动者的收入差距,从而与新型城镇化建设目标相切合。政府是农民工市民化的主要推动者,继续加强和完善最低工资制度将有利于这一目标的早日实现。

参考文献:

[1] Mrginean S, Chenic A . Effects of raising minimum wage: Theory, evidence and future challenges [J]. Procedia Economics and Finance, 2013(6): 96-102.

[2] 叶林祥, T. H. Gindling, 李实, 熊亮. 中国企业对最低工资政策的遵守——基于中国六省市企业与员工匹配数据的经验研究 [J]. 经济研究, 2015(6): 19-32.

[3] 马双, 张劼, 朱喜. 最低工资对中国就业和工资水平的影响 [J]. 经济研究, 2012(5): 132-146.

[4] 张学鹏, 宋蕾. 我国最低工资标准及其变动的决定因素实证分析 [J]. 当代经济科学, 2018(5): 117-123.

[5] Neumark D, Wascher W. Do minimum wage fight poverty [J]. Economic Inquiry, 2002, 40(3): 315-333.

[6] Burkhauser R V, Couch K A, Wittenburg D C. A reassessment of the new economics of the minimum wage literature with monthly data from the Current Population Survey [J]. Journal of Labor Economics, 2000, 18(4): 653-680.

[7] Abowd J M, Kramarz F, Margolis D N. High wage workers and high wage firms [J]. Econometrica, 1999, 67(2): 251-333.

[8] 張五常. 最低工资种祸根 [EB/OL]. http: ∥biz.163.com/06/0509/10/2GM2CR0200021RKU.html, 2006.

[9] 平新乔. 关注民企劳资关系 [J]. 中国改革, 2005(4): 63-64.

[10] Card D, Krueger A. The economic return to school quality: A partial survey [R]. Working Paper No. 713, 1994.

[11] Dickens R, Machin S, Manning A. The effects of minimum wages on employment: Theory and evidence from Britain [J]. Journal of Labor Economics, 1999, 17(1): 1-22.

[12] Machin S, Manning A, Rahman L. Where the minimum wage bites hard: Introduction of minimum wages to a low wage sector [J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(1): 154-180.

[13] De Fraja G. Minimum wage legislation, productivity and employment [J]. Economica, 1999, 66(264): 473-488.

[14] Stigler G J. The economics of minimum wage legislation [J]. The American Economic Review, 1946, 36(3): 358-365.

[15] Machin S, Manning A. The effects of minimum wages on wage dispersion and employment: Evidence from the UK Wages Councils [J]. Industrial & Labor Relations Review, 1994, 47(2): 319-329.

[16] Neumark D, Wascher W L. Minimum wages[M]. Cambridge: MIT Press, 2008.

[17] Burkhauser R V, Finegan T A. The minimum wage and the poor: The end of a relationship [J]. Journal of Policy Analysis and Management, 1989, 8(1): 53-71.

[18] Addison J T, Blackburn M K. Minimum wages and poverty [J]. Industrial & Labor Relations Review, 1999, 52(3): 393-409.

[19] Brown C. Minimum wages, employment, and the distribution of income [J]. Handbook of Labor Economics, 1999, 3: 2101-2163.

[20] Card D, Krueger A B. Minimum wages and employment: a case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: reply [J]. The American Economic Review, 2000, 90(5): 1397-1420.

[21] Neumark D, Schweitzer M, Wascher W. Minimum wage effects throughout the wage distribution [J]. Journal of Human Resources, 2004, 39(2): 425-450.

[22] DiNardo J, Fortin N M, Lemieux T. Labor market institutions and the distribution of wages, 1973-1992: A semiparametric approach [J]. Econometrica, 1996, 64(5): 1001-1044.

[23] Lee D S. Wage inequality in the United States during the 1980s: Rising dispersion or falling minimum wage? [J]. Quarterly Journal of Economics, 1999, 114(3): 977-1023.

[24] David H, Manning A, Smith C L. The contribution of the minimum wage to US wage inequality over three decades: a reassessment [J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2016, 8(1): 58-99.

[25] 邸俊鹏, 韩清. 最低工资标准提升的收入效应研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2015(7): 90-103.

[26] 孙中伟, 舒玢玢. 最低工资标准与农民工工资——基于珠三角的实证研究 [J]. 管理世界, 2011(8): 45-56.

[27] 丁守海. 最低工资管制的就业效应分析——兼论《劳动合同法》的交互影响 [J]. 中国社会科学, 2010(1): 85-102.

[28] 胡远华, 柯慧飞. 最低工资制度对农民工就业和收入的影响 [J]. 商业研究, 2012(11): 83-91.

[29] 罗小兰. 我国最低工资标准农民工就业效应分析——对全国、地区及行业的实证研究 [J]. 财经研究, 2007(11): 114-123.

[30] Jia P. Employment and working hour effects of minimum wage increase: Evidence from China [J]. China & World Economy, 2014, 22(2): 61-80.

[31] Owens M F, Kagel J H. Minimum wage restrictions and employee effort in incomplete labor markets: An experimental investigation [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2010, 73(3): 317-326.

[32] 程令國, 张晔, 刘志彪. “新农保”改变了中国农村居民的养老模式吗? [J]. 经济研究, 2013(8): 42-54.

[33] Heckman J J. Sample selection bias as a specification error [J]. Econometrica, 1979, 47(1): 153-161.

[34] Koenker R, Bassett Jr G. Regression quantiles [J]. Econometrica, 1978, 46(1): 33-50.

[35] Deaton A. The analysis of household surveys: a microeconometric approach to development policy[M]. World Bank Publications, 1997.

[36] Head K, Mayer T. Regional wage and employment responses to market potential in the EU [J]. Regional Science and Urban Economics, 2006, 36(5): 573-594.

[37] Wang H, Pan L, Heerink N. Working conditions and job satisfaction of Chinas new generation of migrant workers: Evidence from an inland city [R]. IZA Discussion Paper No. 7405, 2013.

[38] 罗锋, 黄丽. 人力资本因素对新生代农民工非农收入水平的影响——来自珠江三角洲的经验证据 [J]. 中国农村观察, 2011(1): 10-19+96.

[39] 贾朋. 最低工资的就业效应和收入分配效应 [D]. 长春: 吉林大学, 2012.

[40] 杨翠迎, 王国洪. 最低工资标准对就业: 是促进还是抑制?——基于中国省级面板数据的空间计量研究 [J]. 经济管理, 2015(3): 12-22.

[41] Pelkowski J M, Berger M C. The impact of health on employment, wages, and hours worked over the life cycle [J]. The Quarterly Review of Economics and Finance, 2004, 44(1): 102-121.

[42] 谢勇. 最低工资制度在农民工就业中的落实情况及影响因素研究 [J]. 经济管理, 2010(3): 164-170.

责任编辑、校对: 李再扬