改革开放40年中国收入不平等的经验研究

余志利,高 铭

(1.北京大学 马克思主义学院,北京 100871;2.北京师范大学 经济与资源管理研究院,北京 100875)

一、问题的提出

改革开放以来,中国经济发展取得了举世瞩目的成就,人民收入水平大幅提高。据国家统计局的数据显示,1978年,中国城镇居民家庭人均可支配收入为343.4000元,农村居民家庭人均纯收入为133.6000元;而截至2017年,中国居民人均可支配收入已达25 974.0000元。[注]数据来源于国家统计局网站。然而,在中国经济快速增长、人民收入水平不断提高的同时,居民收入差距却在不断拉大。近年来,中国居民收入的基尼系数一度逼近0.5000[1]。那么,又是哪些因素导致中国出现收入差距并不断扩大呢?

现有文献认为,影响一国收入不平等的因素较多,例如,一国经济发展的阶段和水平[2]、经济政策[3]、社会分配体系的合理程度尤其是财税政策[4]、教育水平和教育公平程度[5]、城市化程度的差异[6]以及一国居民财产(或者资本)持有量的差异[7]等。影响收入不平等的因素众多,且在不同时期,各自影响收入不平等的方向和程度各不相同。

从中国经济发展实践来看,资本在中国经济发展和收入分配格局中的作用越来越大。以固定资产投资作为资本的相关变量,近二十年以来,全社会固定资产投资由1998年的2.8400万亿元增加到2017年的64.1200万亿元,增长了21.5775倍。虽然同期的国民收入由8.3800万亿元增加到81.8400万亿元,也增长了8.7661倍,但固定资产投资的增速仍大幅度高于国民收入的增速。同时,固定资产投资在国民收入中的地位也大幅提高,全社会固定资产投资与国民收入的比值由1998年的0.3389增加到2017年的0.7774,固定资产投资对国民收入的影响越来越大。[注]数据来源于国家统计局网站。此外,资本在城乡收入分配格局中的决定性作用也十分明显。城镇固定资产投资由1998年的2.2500万亿元增加到2017年的63.1700万亿元,其占全社会固定资产投资的比重由1998年的79.18%增加到2017年的98.51%。城镇固定资产投资占全社会固定资产投资的3/4以上,且不断增加,由此也不难理解为何中国的城乡收入差距一直如此巨大。

笔者认为,无论是在学术研究还是现实生活中,居民的资本持有量和每年的投资额均与收入不平等有着显著的关系,即资本是影响收入不平等的一个不可忽略的因素。作为生产要素的资本对社会生产和经济发展有着重要的影响,但并不是所有的社会生产和经济发展的成果都会被公平分配,而包括资本在内的生产要素的所有权是决定分配方式和分配结果的最重要因素,因此,我们可以假设资本与收入不平等之间息息相关。除了资本之外,经济增长与收入分配之间的关系也是学术界研究收入不平等的重要切入点。Kuznets[3]认为,经济增长与收入分配之间存在倒U型关系,即经济增长起初会加剧收入不平等,但达到一定程度后,又会缩小收入不平等。Kuznets的这一结论在不同地区和不同时期的经济发展历史中有些得到了印证,有些没有得到印证。此外,教育也是影响收入不平等的重要因素之一。教育是传递生产经验和生活经验的重要手段,教育发展程度的不同、教育资源分配的不均衡必然会对收入分配产生重要影响,国内外学者们的实证研究也证明了这一理论推测。Tilak[8]、Bourguignon和Morrisson[9]与Park[10]认为,教育会减少收入不平等。赖德胜[11]与李实和丁赛[12]认为,教育对改变收入不平等状况发挥着重要作用,但赖德胜的研究较为初步,模型中只有成人识字率、中学入学率和平均受教育年限,并未引入衡量政府对教育投入的相关变量,而李实和丁赛只研究了中国城镇教育的收益。白雪梅[13]利用中国1982—2000年数据的实证研究表明,政府的公共教育支出对收入分配差距产生了显著影响。另外,中国的对外开放进程也深刻地影响着中国的收入分配格局,戴枫[14]与王少瑾[15]的实证研究都已经表明,经济开放度与收入不平等之间存在着直接关系,但戴枫的研究只探讨了经济开放与收入不平等之间的关系,未在模型中引入控制变量,王少瑾则使用的是省际面板数据,着重探讨对外开放与各地区收入不平等之间的关系。

本文在前人研究的基础上,尝试从以下两个方面推进中国收入不平等的研究:第一,从资本与收入不平等互动关系这一较为新颖的视角研究收入不平等问题。第二,通过不同历史时期的划分,具体研究不同时期下的资本与收入不平等问题。

二、模型、变量与数据

(一)模型构建

本文尝试构建以收入不平等为被解释变量,以包括资本在内的影响收入不平等的因素为解释变量的计量模型。除了资本、经济增长和教育这些世界经济发展史上影响收入不平等的共性因素外,本文结合中国城乡收入差距较大的实际情况以及改革开放后经济开放度不断提高,第三产业蓬勃发展的客观事实,尝试将城镇化进程、经济开放度和第三产业发展状况纳入计量模型中。当然,这些因素可能与经济增长之间存在较高的共线性,在模型处理中,本文将采取逐步回归法,确定最合适的计量模型。基于已有的理论研究和实证研究结论,本文构建如下计量模型:

GINI=f(CAP,GDP,EDU,URB,TRA,SER)

(1)

其中,GINI是基尼系数,表示收入不平等。CAP是资本,表示资本形成情况。GDP是国内生产总值,表示经济增长。EDU是教育,表示教育发展。URB是城市,表示城镇化进程。TRA是贸易,表示经济开放度。SER是服务,表示第三产业发展状况。需要特别说明的是,由于在不同的历史时期,对收入不平等有显著影响的因素不尽相同,因此,上述变量不一定都会出现在最终模型中。

(二)变量选取和数据来源

1.被解释变量

本文选取1978—2017年的基尼系数来衡量中国的收入不平等情况。由国家统计局编著的《中国住户调查年鉴2017》中公布了2003—2016年全国居民人均可支配收入基尼系数。世界收入不平等数据库(World Income Inequality Database,WIID3.4)收录了中国1978—2013年的基尼系数,其中缺失2001年和2004年的数据,且该数据库在多个年度收录了多个数据来源的基尼系数,例如,该数据库收录了中国家庭追踪调查、国家统计局和世界银行2016年年度报告这三个来源的2010年中国基尼系数的数据。本文还参考了国内学者测算和提供的基尼系数,如李实和赵人伟[16]提供了1978年、1979年、1981年和1988年的基尼系数,分别为0.1600、0.3300、0.2900和0.3800。程永宏[17]测算了1981—2004年的基尼系数(1991年的缺失)。尹成远等[18]测算了1982—2005年的基尼系数。2017年的基尼系数则采用国家统计局最新公布的数据,为0.4700。在面对多个数据来源时,本文参考Wang[19]的处理方法,对于同一年度同一国家报告了多个基尼系数时,采用这些基尼系数的算术平均值,最终测算出1978—2017年中国的基尼系数。

2.解释变量

衡量资本的指标有存量和流量之分,由于本文衡量收入不平等等相关变量时都使用的是流量数据,为保持数据的对等性,衡量资本的指标也采用流量数据。在国家统计局网站上可以查到1978—2017年的资本形成额、固定资本形成额和存货变动,资本形成额是固定资本形成额和存货变动之和。有些研究在核算资本形成额时只计入固定资本形成额,但笔者认为,存货变动对资本流量数据的相对影响较大,随着时间的推移,其绝对数越来越大,且在经济实践中固定资本的折旧年限一般都为几年甚至十几年,存货变动对经济发展的影响则更为直接和灵敏,因此,核算资本形成额应将存货变动囊括在内。考虑到资本形成额对经济增长和对包括收入分配在内的经济发展成效的影响,本文拟用1978—2017年每年资本形成额占当年GDP的比重作为衡量资本的指标。

3.控制变量

本文引入以下控制变量:经济增长(GDP)、教育发展(EDU)、城镇化进程(URB)、经济开放度(TRA)和第三产业发展状况(SER)。

经济增长。本文选择人均GDP年度增长率作为衡量经济增长的指标。在国家统计局网站上我们可以查得1977—2017年的人均GDP,进行简单计算后即可求得人均GDP的年度增长率。由于需要验证Kuznets提出的经济增长与收入分配之间呈现倒U型关系的结论在中国改革开放后至今这一历史时期内是否成立,因而在模型中会引进人均GDP年度增长率的二次项加以验证。

教育发展。参考以往的研究并结合实际情况,本文拟用教育经费占财政支出的比重来衡量教育发展。国家统计局网站仅公布了1991—2017年的教育经费,《1998年中国统计年鉴》的表《8-8国家财政分费用类别支出》中有1970—1996年社会文教费一项,且数据与国家统计局网站公布的教育经费契合度较好,因而1978—1990年数据采用该表中的社会文教费数据。1978—2017年的国家财政支出可在国家统计局网站查得。

城镇化进程。本文拟采用城镇人口占年末总人口的比重来衡量城镇化进程,1978—2017年的这两项数据都可以从国家统计局网站查得。

经济开放度。衡量经济开放度的指标主要有进出口总额和利用外资额。本文拟用1978—2017年每年的进出口总额加实际利用外资额之和与当年GDP的比重衡量经济开放度。国家统计局网站上相关数据的单位是万美元,笔者应用人民币汇率(年平均价)将其换算成亿元人民币。

第三产业发展状况。本文拟用1978—2017年每年的第三产业增加值占当年GDP的比重衡量第三产业发展状况,数据来源于国家统计局网站。

(三)数据处理

经过收集整理后,可得如表1的数据。

表1 时间序列分析数据

本文中的数据均为时间序列数据,对经济变量而言,时间序列数据按百分比变化的增长率比绝对增长率更为稳定,故本文将对部分变量进行对数化处理,时间序列变量经过对数化处理后,其一阶差分就变为按百分比变化的增长率。

三、回归结果与经验分析

本文拟研究改革开放以来不同历史时期资本等变量与收入不平等相关程度的差异,不仅需要研究1978—2017年这40年资本与收入不平等的相关程度,还要将这40年分为若干个合适的历史时期加以比较分析。为了将40年划分为合适的历史时期,笔者进行了若干尝试:将40年平均划分为4个10年,但10年的数据太少,无法进行有意义的时间序列分析;将40年平均划分为两个20年,这种划分只是单纯的平均划分,没有较好的经济研究价值;将40年划分为1978—1992年、1993—2002年和2003—2017年3个时期,这种划分主要是基于领导人任期的政治周期考虑,但这种方式由于划分的时期稍多使得无法对每个时期进行有效的时间序列分析;将40年划分为1978—2000年和2001—2017年两个时期,2001年中国加入世界贸易组织,中国的改革开放,特别是对外开放进入一个新时代,同时这两个时期也分别处于两个不同的世纪,因此,这种划分方法相较于其他划分方法更为合适。本文将基于这种划分方法,对1978—2017年、1978—2000年、2001—2017年3个时期中国的收入不平等进行经验分析。

(一)1978—2017年收入不平等的经验分析

通过1978—2017年资本与收入不平等之间的相关关系可以看出,[注]限于篇幅,具体图形未在正文列出,留存备索。随着lnCAP的逐渐增加,lnGINI也在不断增加,说明在1978—2017年这40年间,资本与收入不平等之间整体呈现出正相关关系,具体来说,即资本积累的越多,收入不平等的状况越严重。对对数化处理后的备选自变量进行共线性检验,得出结果如表2所示。

表2 备选自变量共线性检验结果

由表2可知,lnCAP与lnURB和lnSER之间共线性较强,lnEDU与lnTRA之间共线性较强,lnURB与lnTRA和lnSER之间共线性较强,lnTRA与lnSER之间的共线性较强。总体而言,1978—2017年共有6组备选自变量之间有较强的共线性。另外,是否对变量进行对数化处理对变量之间共线性检验的结果影响不大,未对数化的备选变量共线性检验的结果与对数化的结果基本相同。

进行时间序列分析的一个重要前提是时间序列数据必须是平稳的,否则OLS估计的t检验和F检验的结果不可信。因此,本文在探讨资本与收入不平等之间的关系时将运用考虑残差序列相关的ADF检验法检验lnGINI 和lnCAP这两个时间序列数据的平稳性。若检验结果不平稳,则将采取lnGINI 和lnCAP的差分形式,以求获得平稳的时间序列,时间序列的差分形式不会改变原始数据的因果关系。经检验,lnGINI 和lnCAP都是I(0)稳定序列,具体单位根检验结果如表3所示。

表3 单位根检验结果

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,c、t、k分别表示截距项、趋势项和滞后阶数,由AIC和SC准则选择滞后期。下同。

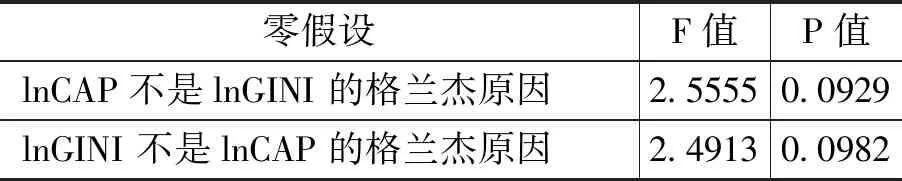

在进行格兰杰因果检验之前,本文首先根据SC准则选择lnCAP和lnGDP的滞后期,SC准则中,SC的值越低,滞后期越优。最终,lnCAP选择滞后2期,lnGDP也选择滞后2期。然后对lnCAP和lnGINI 进行格兰杰因果检验,检验结果如表4所示。

表4 格兰杰因果检验结果(N=38)

由表4可知,在1978—2017年,既拒绝“lnCAP不是lnGINI 的格兰杰原因”的假设,又拒绝“lnGINI 不是lnCAP的格兰杰原因”的假设。因此,从2阶滞后的情况看,资本lnCAP与收入不平等lnGINI 互为格兰杰原因。可知,在1978—2017年资本与收入不平等之间确实是相互影响的,故我们关于资本对收入不平等产生影响的理论假设在1978—2017年是成立的。

当然,40年中影响收入不平等的因素肯定不只资本一个,经济增长、教育、经济开放度、城镇化进程以及第三产业的发展状况都可能影响中国的收入不平等状况,运用OLS估计法,经过逐步回归后发现,城镇化进程和第三产业的发展状况对收入不平等的影响不显著,因而得出如下结果:

lnGINI= -1.1851+0.9543lnCAP(-2)-0.1614lnGDP(-2)+1.8235EDU+0.8345TRA

(2)

(0.0000)(0.0000) (0.0000) (0.0143) (0.0000)

R2=0.8783 F值=59.5312 Prob(F)=0.0000 D.W.=1.4878

其中,lnCAP(-2)和lnGDP(-2)分别表示lnCAP和lnGDP的滞后2期。在总体显著性上,F值为59.5312,其P值为0.0000,方程的整体拟合度较好,在统计上有意义。常数项和解释变量下括号内的数值为显著性水平的概率值,可见,它们都对被解释变量有显著影响。

在逐步回归的过程中,笔者曾试图向模型中引入lnGDP(-2)的平方项,但回归结果显示,lnGDP(-2)的平方项对lnGINI 并没有显著影响,因此,经济增长与收入不平等之间倒U型关系并没有得到验证。其实,在相关研究中,大部分学者都没有有力地验证中国经济增长与收入不平等之间存在倒U型关系。当然,这可能与学者们选取的研究时段的长短、指标合适与否以及数据是否可靠相关,Kuznets的结论虽然从美国的经济发展事实中得到验证,但并不一定就能从包括中国在内的其他国家的经济发展事实中再次得到验证。

从式(2)回归结果可知,在1978—2017年这40年间,资本、经济增长、教育发展和对外开放都显著地影响了收入不平等,其中,资本、教育发展和对外开放都扩大了收入差距,而经济增长则缩小了收入差距。在影响程度上,相较于经济增长,资本对收入不平等的影响程度更大;相较于教育发展,对外开放对收入不平等的影响程度更小。

(二)1978—2000年收入不平等的经验分析

通过1978—2000年资本与收入不平等之间的相关关系可以看出,随着lnCAP的逐渐增加,lnGINI也在不断增加,说明在1978—2000年,资本与收入不平等之间呈现出正相关关系,具体来说,即资本积累的越多,收入不平等的状况越严重。对对数化处理后的备选自变量进行共线性检验,得出的结果如表5所示。

表5 对数化后备选自变量共线性检验结果

由表5可知,lnCAP与lnGDP之间共线性较强,lnEDU与lnURB、lnTRA和lnSER之间共线性较强,lnURB与lnTRA和lnSER之间共线性较强,lnTRA与lnSER之间的共线性较强。同上,对变量进行对数化处理对变量之间共线性检验的结果影响不大,此处不再赘述。总体而言,1978—2000年各备选自变量中共有7组备选自变量之间有较强的共线性。

同上,本文运用ADF检验法检验lnGINI 和lnCAP这两个时间序列数据的平稳性。经检验,lnGINI 和lnCAP都是I(0)稳定序列,具体单位根检验结果如表6所示。

表6 单位根检验结果

根据SC准则选择lnCAP和lnGDP的滞后期,lnCAP选择滞后1期,lnGDP选择滞后2期。然后对lnCAP和lnGINI 进行格兰杰因果检验,检验结果如表7所示。

表7 格兰杰因果检验结果(N=22)

由表7可知,在1978—2000年,可以拒绝“lnCAP不是lnGINI 的格兰杰原因”的假设,但不能拒绝“lnGINI 不是lnCAP的格兰杰原因”的假设。从1阶滞后的情况看,资本lnCAP是收入不平等lnGINI 的格兰杰原因,收入不平等lnGINI不是资本lnCAP的格兰杰原因。当然,从伴随概率的角度看,0.1738偏高,但我们可以通过OLS回归来进一步探讨1978—2000年间资本对收入不平等是否有显著影响,经过逐步回归后发现,城镇化进程、经济开放度和第三产业的发展状况对收入不平等的影响不显著,因而得出如下结果:

lnGINI= -1.6923+0.9632lnCAP(-1)-0.1882lnGDP(-2)+4.8989EDU

(3)

(0.0000)(0.0058) (0.0014) (0.0000)

R2=0.8717 F值=38.4868 Prob(F)=0.0000 D.W.=1.5726

其中,lnCAP(-1)表示lnCAP的滞后1期,lnGDP(-2)表示lnGDP的滞后2期。在方程总体显著性上,F值为38.4868,其P值为0.0000,式(3)的整体拟合度较好,在统计上有意义。常数项和解释变量下括号内的数值为显著性水平的概率值,可见,它们都对被解释变量有显著影响。

在逐步回归过程中,本文曾尝试引入TRA,但从共线性分析可知,EDU和TRA相关系数太高,两者只能取其一。若将选取lnCAP(-1)、lnGDP(-2)和TRA作为解释变量,此时lnCAP(-1)和lnGDP(-2)的伴随概率分别为0.8697和0.5575,即lnCAP(-1)和lnGDP(-2)都不能通过t检验,对lnGINI 并没有显著影响,相较之下,选取lnCAP(-1)、lnGDP(-2)和EDU作为解释变量,模型的整体解释力和稳健性更优,因此,最终得出上述回归结果。

从式(3)回归结果可知,在1978—2000年这23年间,资本、经济增长和教育发展都显著地影响了收入不平等,其中,资本和教育发展都扩大了收入差距,而经济增长则缩小了收入差距。相较于经济增长,资本对收入不平等的影响程度更大;教育发展对收入不平等的影响程度也较大,但由于教育发展这一时间序列变量未对数化,因而无法与资本和经济增长这两个变量进行横向比较。

(三)2001—2017年收入不平等的经验分析

通过2001—2017年资本与收入不平等之间的相关关系可以看出,在2001—2017年,资本与收入不平等之间也大体呈现出正相关关系,但由于数据量的限制,资本与收入不平等两者之间的正相关关系并不是十分明确。对对数化处理后的备选自变量进行共线性检验,结果如表8所示。

表8 对数化后备选自变量共线性检验结果

由表8可知,lnCAP与lnEDU和lnURB之间共线性较强,lnGDP与lnTRA之间共线性较强,lnEDU与lnURB、lnTRA和lnSER之间共线性较强,lnURB与lnSER之间共线性较强,lnTRA与lnSER之间共线性较强。总体而言,2001—2017年共有8组备选自变量之间有较强的共线性。在三个时期,2001—2017年各备选自变量之间的共线性最强。

同上,本文运用ADF检验法检验lnGINI 和lnCAP这两个时间序列数据的平稳性。经检验,lnGINI 是I(0)稳定序列,lnCAP是I(1)稳定序列,其中dlnCAP表示lnCAP的一阶差分项,具体单位根检验结果如表9所示。

表9 单位根检验结果

根据SC准则选择lnCAP和lnGDP的滞后期,lnCAP选择滞后1期,lnGDP选择滞后0期。然后对dlnCAP和lnGINI 进行格兰杰因果检验,检验结果如表10所示。

表10 格兰杰因果检验结果(N=15)

由表10可知,在2001—2017年,不能拒绝“dlnCAP不是lnGINI 的格兰杰原因”的假设,可以拒绝“lnGINI 不是dlnCAP的格兰杰原因”的假设。因此,从1阶滞后的情况看,资本dlnCAP不是收入不平等lnGINI 的格兰杰原因,收入不平等lnGINI 是资本dlnCAP的格兰杰原因。虽然格兰杰因果检验只是从数理统计的角度分析资本与收入不平等之间的因果关系,但这一检验结果与本文的研究目的相悖,将在逐步回归中进一步尝试能否得出较优的回归结果。

运用OLS回归法,经过逐步回归后,笔者发现,包含dlnCAP的自变量组合无法与lnGINI 之间构建稳健的计量模型。在逐步回归所尝试的模型中R2始终偏小,说明在2001—2017年,包含资本的自变量组合无法对收入不平等作出较优地解释,即在此期间,资本对收入不平等并没有显著性影响。

由格兰杰因果检验的结果和逐步回归的结果可知,在2001—2017年,资本并不会对收入不平等产生显著的影响,而收入不平等对资本则有显著影响。当然,这一结果可能与时间长度偏短,数据不足有关,但也不排除在2001—2017年,其他单个或者多个因素对收入不平等的影响更为显著,此处不做进一步研究。

(四)结果对比分析

由以上实证结果可知,在1978—2017年、1978—2000年和2001—2017年这三个历史时期,资本与收入不平等之间的相关程度和互动关系确实存在差异。在1978—2017年,资本与收入不平等互为格兰杰原因,即此期间资本与收入不平等相互影响,彼此之间双向互动;在1978—2000年,资本是收入不平等的格兰杰原因,而收入不平等不是资本的格兰杰原因,即在此期间资本对收入不平等有单向影响;在2001—2017年,资本不是收入不平等的格兰杰原因,而收入不平等则是资本的格兰杰原因,即在此期间收入不平等对资本有单向影响。在滞后期方面,1978—2017年,滞后2期的资本对收入不平等有显著的影响,而在1978—2000年,滞后1期的资本对收入不平等有显著的影响。这表明,在更长的时期,资本对收入不平等的影响更为滞后。在1978—2017年和1978—2000年两个时期,资本与收入不平等是正相关的,即在这两个时期,资本加剧了收入不平等,其系数分别为0.9543和0.9632,这表明在1978—2017年,滞后2期的资本形成额占GDP的比重每增加(减少)1%,就会引起收入不平等程度提高(降低)0.9543%,在1978—2000年,滞后1期的资本形成额占GDP的比重每增加(减少)1%,就会引起收入不平等程度提高(降低)0.9632%。虽然资本的滞后期存在差异,但在这两个时期,资本对收入不平等的影响方向相同,影响程度差异也不大。

除了资本之外,在1978—2017年和1978—2000年这两个时期,经济增长、教育发展和经济开放度也影响了中国的收入不平等状况。在1978—2017年,经济增长与收入不平等是负相关的,即经济增长缓解了收入不平等,其系数是-0.1614,这表明滞后2期人均GDP的年度增长率每增加(减少)1%,就会引起收入不平等程度降低(提高)0.1614%。教育发展和经济开放度与收入不平等都是正相关的,即教育发展和经济开放度都加剧了收入不平等,其系数分别是1.8235和0.8345。这表明教育经费占财政支出的比重每增加(减少)1个单位,就会引起收入不平等程度提高(降低)1.8235%;进出口总额加实际利用外资额之和占当年GDP的比重每增加(减少)1个单位,就会引起收入不平等程度提高(降低)0.8345%。

在1978—2000年,经济增长与收入不平等也是负相关的,即经济增长缓解了收入不平等,其系数是-0.1882,这表明滞后2期人均GDP的年度增长率每增加(减少)1%,就会引起收入不平等程度降低(提高)0.1882%。此外,教育发展与收入不平等是正相关的,即教育发展加剧了收入不平等,其系数分别是4.8989。这表示教育经费占财政支出的比重每增加(减少)1个单位,就会引起收入不平等程度提高(降低)4.8989%。

四、结论与政策建议

(一)结论

首先,资本扩大了中国的收入不平等。一方面,资本确实是中国经济建设不可或缺的生产要素;另一方面,我们也不能忽视由于资本所有权的不均而加剧了收入不平等的客观事实。

其次,经济增长缩小了中国的收入不平等。本文尝试验证Kuznets的经济增长与收入分配之间存在倒U型关系结论,但最终基于本文数据和模型得出中国的经济增长会降低收入不平等的结论。即在1978—2017年,中国的经济增长与收入不平等之间不存在倒U型关系,经济增长缩小了收入不平等,但其对收入不平等缩减效应较弱。相较于资本而言,经济增长的系数绝对值较小,说明经济增长对收入不平等的缩减效应低于资本对收入不平等的扩大效应。

再次,教育发展扩大了中国的收入不平等。无论是在1978—2017年较长时期内,还是在1978—2000年较短时期内,教育发展都扩大了收入不平等,且在较短的时期内,教育发展对收入不平等的扩大效应更强。

最后,经济开放度扩大了中国的收入不平等。虽然在较短的时期内经济开放度对收入不平等并没有显著的影响,但1978—2017年经济开放度显著地扩大了收入不平等。

(二)政策建议

首先,完善资本市场,调节资本所得,合理配置资源。通过资本市场创新,降低投资门槛,让低收入者也能收获财产投资收入。调节资本所得,对资本所得按累进税制收税,抑制由资本所得差异所造成的收入不平等。通过税收引导合理配置资本,发展普惠金融,支持中小企业发展。

其次,保持适当的经济增速,提高发展质量,坚持用发展的手段缓解收入不平等。一定的经济增速是就业和提高居民收入的前提,高质量发展能让更多人共享经济发展成果,只有高质量地发展经济才有可能缓解收入不平等,普遍的贫穷和平等的贫困绝非缩小乃至消灭收入不平等的可行之道。

再次,进一步加大教育投入,合理分配教育资源,大力扶持农村教育、义务教育和职业教育。继续提高教育经费占GDP的比重,保持对教育持续不断的高投入,通过教育提高中低收入者收入。重视教育的公平性,向贫困地区和低收入家庭提供更为优质的教育资源,不使贫困和收入不平等代代相传。将教育资源向农村教育、义务教育和职业教育倾斜,可切实缩小中国的收入不平等。

最后,深化对外开放,让更多的地区和行业享受对外开放的成果。推进负面清单制度,降低外资准入门槛,让更多的地区和行业吸收国外的先进技术和管理经验,提升对外开放的质量,缩减因对外开放机会不均等造成的收入不平等。

——以多重共线性内容为例