抗日战争的经济遗产:国家能力、经济转型与经济发展

李飞跃 张 冬 刘明兴

一、引 言

国家能力对经济发展至关重要①国家能力(state capacity)的概念最早由历史社会学家 Charles Tilly 提出,定义为国家的自治程度、集权程度及内部协调程度,并用税收能力来度量(Tilly和 Ardant,1975)。在另外一个早期著作中,Skocpol(1979)强调了国家在应对危机或其他环境变化时的行政能力。随后作为一个交叉学科的概念,国家能力的含义还有些更加细致的发展变化,但都没有突破早期建立的两个维度:一方面是汲取资源的能力(extractive capacity),包括背后的强制能力(coercive capacity);另一方面是行政能力(administritive capacity 或 bureaucratic capacity),也称执行能力(implementation capacity)。目前主流经济学文献对国家能力的定义也是如此,Besley和Persson(2011)认为国家能力是提取资源的能力和提供公共服务的能力的结合。由于本文限于对中国问题的讨论,而我国是在共产党领导下实行人民民主专政的社会主义国家,国家能力具体化为共产党的执政能力与治理能力,所以也使用“执政能力”或“治理能力”来代指“国家能力”。。这一思想早在霍布斯和韦伯的著作中就有所体现,但直到对“东亚经济奇迹”与拉美和非洲经济失败的比较研究后,才逐渐引起经济学界的重视。Wade(1990)和 Evans(1995)都指出东亚经济体成功的关键在于有一个强大的政府,其能从社会中汲取足够的资源实施有效治理,或者能直接干预经济推动工业化。Herbst(2000)和Centeno(2002)则把非洲和拉丁美洲经济失败归因于有限的国家能力①其假说得到跨国数据的经验支持(如 Gennaioli和 Rainer(2007))以及国家内证据的支持(如 Michalopoulos和Papaioannou(2013)、Bandyopadhyay和Green(2016)),结论发现在(历史上的)集权程度(centralization)与经济结果之间存在正向关系。与此相关的,Rauch和 Evans(2000)、Acemoglu(2005)、Acemoglu等(2015)、Besley和Persson(2009,2011)以及Dincecco和Katz(2016)发现了税收收入与GDP比重或者官僚体系的精英程度与经济发展的关系。。这样的逻辑不能简单套用到中国。中国经济的高速发展伴随着从以政府为主导的计划体制向以市场为主导的社会主义市场经济体制转型,从单一的公有制向以公有制为主体多种所有制形式共同发展转型。中国经济发展的问题显然不是缺乏汲取资源的能力和无法实施有效治理,也不是缺乏直接干预经济的能力和无法推动工业化,而是如何理顺国家与市场的关系,建立以市场为主导的资源配置体系。中国的发展历程表明国家能力是双刃剑,既可能成为“援助之手”,也可能成为“掠夺之手”。经济发展不仅需要国家能力,还需要把国家能力变为“援助之手”。

我国的国家能力如何成为“援助之手”呢?Maskin等(2000)、Blanchard和Shleifer(2001)、张军等(2007)、王永钦等(2007)以及 Xu(2011)指出中国转型成功的关键在于采用了“政治集权和经济分权”的模式。政治上高度集权使得中央政府有能力奖惩地方政府,充分发挥经济分权的正向效应,在引入“标尺竞争”激励地方政府发展经济的同时,降低分权所带来的本地俘获、寻租等的负面影响。Naughton和Yang(2004)、Li和 Zhou(2005)、周黎安(2007、2008)以及徐现祥等(2007)发现,中央政府根据经济绩效决定地方官员的晋升,是中央政府约束和激励地方政府行为的重要途径,而这种晋升机制是以高效的官员体系为基础的。Dickson(2003、2007)、Gehlbach和Keefer(2011)则批评分权本身不足以限制中央政府的权威,不能保证中央政策可信,因此不能有效激励地方官员。他们强调党内民主化、制度化、法制化建设使得党在改革开放后的执政更加透明和稳定,提高了政策的可信度,一系列体制改革措施才得以有效实施。这些理论都是围绕财政分权展开的,从各种角度论证国家能力如何保证分权的机制发挥作用,对分权改革后的许多经济现象都能做出有力的解释,不过仍有些局限。Riker(1964)指出分权需要地方官员既考虑晋升又关注本地利益。Enikolopov和Zhuravskaya(2007)用跨国数据实证检验了 Riker的假说,发现只有当强大的执政党和地方选举兼备时财政分权才能改善治理。那在任命制下我国地方官员关注本地利益的动机何在②Persson和 Zhuravskaya(2016)指出晋升机制的局限并尝试寻找地方官员关注本地利益的动机。Martinez-Bravo等(2011,2012)发现引入乡村选举能够增加公共品的供给。Tsai(2007a,b)发现连带团体(solidary group)能够提供非正式的制度环境,增加政府的公共产品供给。?地方政府具备的组织能力和管理技能也是分权和联邦制成功的关键,而上述理论对地方政府治理能力从何而来、具有什么样的特征等问题缺乏深入的研究(Ziblatt,2004;杨其静和聂辉华,2008)。更重要的是,财政分权是从上个世纪 80年代中后期才开始正式实施的,但中国经济并没有在那个时点发生结构性的突变,实际上中国渐进式的经济转型发端于改革开放之前,在财政分权之前已经持续积累了近二十年。图1画出新中国非国有工业的动态,呈先下降后上升的U型。非国有工业比重在社会主义改造之后迅速下降到近10%,不过从20世纪60年代末即开始稳步增长,到1978年已达20%以上,到1986年十三大召开前已接近40%(灰色标出1967—1986年期间)。在这 20年中不仅没有分权的激励,也没有其他制度或政策保护和支持非国有经济的发展,事实是直到 1987年的十三大党的路线才正式转移到经济建设上,直到1997年的十五大才把非公有制经济视为社会主义市场经济的重要组成部分。那么在这个时期非国有经济的发展动力从何而来?支持非国有经济发展的“援助之手”从何而来呢?这些问题已有文献没有很好地回答。

为解答这些问题,本文追溯我国国家能力的起源,进一步考察我国国家治理体系的特征。我们认为现有文献的不足之处在于对国家能力的讨论局限于中央层次,对中央地方关系的把握局限于委托代理关系,忽略了中国地方基层政府的治理能力以及参加基层治理的自主性,忽略了中央管辖权与地方治理权之间的竞争关系。实际上基层政府和组织的治理能力是我国国家能力的重要组成部分,基层干部和精英在基层治理中发挥着重要作用。我国国家治理体系的这一重要特征源于中国共产党历来重视基层干部培养和基层组织建设的优良传统。特别是在抗日战争时期,中国共产党进行了广泛而深刻的社会改革,动员和组织农民群众投入抗日战争(刘一皋,1995;翁有为,1997;谢忠厚,1995;朱德新,2011)。社会变革的首要任务是吸纳基层精英,重建基层政权。在这一时期,中国共产党培养了大批基层干部,中共县委及基层组织遍及全国大部分地区,动员了大批人力、物力和财力支援和扩大抗日武装力量,中国共产党员由 4万名发展到120万名,军队由建军时的数万人发展到120万人,民兵发展到220万人。社会内部的政治生活发生巨大变化,农民群众广泛参政、议政、主政,表现出高度的组织化和高水平的动员能力( 旻刘庆 和刘大成,1992;张鸣,2006)。

这场波澜壮阔的战争,考验和锻造了中国共产党,新中国的国家能力不仅体现在中央高层精英的执政能力上,也根植于广大基层干部和精英的治理能力之中①战争是国家能力的重要来源,相关讨论参见 Tilly(1992)、Besley和 Persson(2009,2011)、Gennaioli和Voth(2015)的文献。。当中央政策出现偏误成为“掠夺之手”时,基层组织能够变为“援助之手”,一定程度上调整上级政策,根据实际情况发展经济维护本地群众的根本利益②下级执行上级指示要结合实际,实事求是,是共产党的优良传统。早在 1930年,毛泽东在《反对本本主义》一文就提出“盲目地表面上完全无异议地执行上级的指示,这不是真正在执行上级的指示,这是反对上级指示或者对上级指示怠工的最妙方法”(《毛泽东选集(第一卷)》,人民出版社1991版,第111页)。。这有助于解释为什么中国的经济转型发端于20世纪60年代末。图2报告了我们主要的观察结果。我们发现抗战时期曾建立的中共县委对 1967—1986年间的地方治理和经济发展具有系统性影响。抗日战争时期中共县委规模越大的地区,在1967—1986年间政府中本地干部的比例越高,政府规模越小,政府支出更偏向于公共品,非国有经济的规模更大(指标的构建在后文详细说明)。统一的中央政策下为什么会出现如此多的地区差异,我们认为关键在于地方积极性发挥的程度不同。初始治理能力比较强的基层干部和精英具有较大的实际治理权,它们积极参加基层治理,能够制衡上级管辖、变通上级政策以维护本地经济利益。这种变通做法符合本地群众的根本利益,本地群众愿意保护与支持这些基层干部和精英们的治理权,使得维护本地利益的政策坚持下去。也就是说,初始的治理能力通过影响基层治理进而影响经济转型与发展。换个角度看,基层实际执行的政策是上级政府、基层政府与群众三方博弈的结果,中央管辖权与地方治理权在基层治理中的竞争使得政策更符合群众利益。

本文从国家能力的内部结构特征出发理解国家能力与经济发展的关系。主要贡献在于,一是从理论上证明地方基层政府发展经济的动机可以内生于中央管辖权与地方治理权之间的竞争关系,为解读中国经济转型与发展提供新视角;二是从经验上证明抗日战争赋予不同地区不同的治理格局,导致区域间经济转型和经济发展绩效的差异,为中国区域差距提供新的解释。已有大量政治学、社会学的文献对我国治理体系中中央管辖权与地方治理权之间的竞争关系以及基层政府的自主性做了深入的剖析(狄金华,2010;冯仕政,2011;孙立平和郭于华,2000;张静,2007;周雪光,2011;熊万胜,2010;O'Brien 和 Li,1999;Shue,1990;熊万胜,2010;刘明兴等,2013、2015;章奇和刘明兴,2016),不过这些文献主要采用案例分析方法进行个案分析,没有在全国范围内做系统考察,也没有强调抗战经历对基层治理能力的影响。与本文相关的,Whiting(2001)采用以自下而上的视角解读中国经济转型,注意到基层政府的重要作用,陈东林(1997)、戈尔德斯坦(1996)也指出“文革”时期以下放企业权力为主的经济管理体制改革有助于提高地方促进经济转型的积极性。可是这些假说把名义上的体制变革作为基层干部激励的主要来源,强调上下级间的委托代理关系,很难解释经济转型的地区差异,而本文认为基层政府治理权是名义权力与实际权力的结合,地区间的差异在实际方面而不在名义方面,基层政府的激励来自上下级的竞争关系而非委托代理关系。

二、理论模型

(一)现实背景

中央管辖权与地方治理权之间既统一又对立的矛盾关系,是我国国家治理中的基本问题。从制度安排上看,我国国家治理采用委托代理制,即上级政府将属地管理的事权委托给下级政府,而下级政府官员的任命、考核和管理由上级政府决定(周黎安,2008;曹正汉,2011)。这种治理体制有着悠久的历史传统,传统中国的治理结构分为两部分:上层的中央政府与底层的、由乡绅族长领导的乡村社会自治组织(王先明,1997;费孝通,2009)。至当代中国,乡村社会的领导人由乡绅变为基层干部和精英,但上下分治的体系延续下来,上级政府仍须通过下级政府进行管治,而不是直接管理(Shue,1990;张静,2007)。然而,委托代理关系所描绘的“上传下达,令行禁止”的理想状态,只是中央与地方关系的一个方面。中央政府赋予基层政府治理权,为的是发挥基层政府的治理能力。国土之大,发展之不平衡,文化之差异,对中央统一的政策制定和实施来说是一个严峻挑战,而基层政府更了解当地的民众和条件,为提高治理的效率中央不得不赋予基层政府一定的治理权。基层政府凭借其治理具体基层的能力而倾向于突破上级不合理的限制,创新其治理权。基层干部在解决实际问题时,往往采用种种变通做法,越过正式制度所规定的治理权边界(刘世定和潘乃谷,1996;孙立平和郭于华,2000;周雪光,2009)①出现这个现象有多方面的原因,可能是因为基层政府存在自身利益(O'Brien和 Li,1999),也可能是因为科层制本身的局限导致上级政府在对下级政府“灵活执行”和“歪曲执行”这两个情况进行“有选择干预”时面临困境(Williamson,1985;Baker等,2001;陈家建等,2013),还可能因为基层政府直接面对乡土社会不得不进行非正式化的运作(欧阳静,2009)。。为规范基层灵活性的边界,中央则设立各种机制维护其主要政策的权威。典型的应对方案是进行运动式治理,通过政治动员的方式和渠道,暂时叫停常规的行政机制,甚至重组官员体系,让上级政策能够快速、有效、强力地推行(陈家建,2013;狄金华,2010;冯仕政,2011;周雪光,2012)。概言之,基层治理权的边界本身在相当程度上是模糊的——基层干部并非教条地执行上级指示,上级亦不能单纯地发号施令,是在双方的博弈中确定的。因此,考察基层政策不能不分析基层治理权如何确定,不能不讨论中央管辖权与基层治理权的冲突。不仅如此,政策不只是治理权的结果,在博弈中往往成为一种策略,反过来影响治理权的确定。政策与权力实际上互为因果无法截然分开。

具体到在我们关注的 1967—1986年期间,基层干部僵化地执行上级政策得承受政策执行失败的风险,而变通上级政策以符合本地利益既赢得本地群众的支持而巩固其政治地位,又能增加自身收益。当这种变通做法违背上级指示时,上级政府往往采取“分而治之”的策略纠正基层干部的违规行为,削弱他们的治理权②本文与“分而治之”的博弈在精神上一致(Acemoglu等,2004;Besley和 Persson,2009;Mesquita等,2003),但博弈的框架与分析的问题差异较大。。因此,基层干部能否实行维护本地利益的政策取决于他们能否协同好上级管辖以维持其治理权;反过来,基层干部能否维持治理权又取决于他们的政策是否有利于本地群众和能否成功创新上级的管辖方略。我们以中央管辖权与地方治理权的这种冲突为背景,刻画上级、基层干部与群众三方的动态博弈,说明实际的治理权及相应基层政策的形成机制。

(二)经济环境

一个地区有两种产出:自然资源Nt和产品qt。假设两种产出的相对价格为1③假设经济开放让本地的相对价格由外部市场决定,或者假设线性的生产可能性边界都可以获得这个条件。。自然资源是一块固定的租金,产量为常数,Nt=N> 0。产品qt由本地居民生产,居民是同质的,数量为I。下文在不带来误会的前提下,用大写字母同时表示集合及集合的大小。居民i在t期的效用为:

其中,0<β<1为折现率,yit为税后的收入,lit为劳动力供给,在这种设定下η>0为劳动力供给弹性。生产函数为 qit=lit,qit为居民i的产出。税后收入为:

τit为税率,bit≥0为转移支付。在每一阶段,居民都在给定税率τit的条件下最大化效用,易知劳动力供给函数为:

显然,税收扭曲生产,高税率导致低劳动力供给及产出。居民间接效用函数为:

税收收入函数为:

税收总收入函数为:

τt≡为居民税率的向量。生产受到政府管制。政府由一个领导和J个干部构成。干部参与行政管理,不从事生产活动,在t期的效用为为固定工资,假设最低工资为零,整个经济的资源约束为:

其中,Ct为领导的消费量,为工资总量,为转移支付总量,tF为外部资源。领导t期的效用为是领导的贴现率,可以与干部和居民不同。

下面详细介绍状态St-1= D 下的治理格局。在状态St-1= D下,干部具备集体行动能力,形成干部集团,相互协调行动一致。这有两方面的含义。其一,每个干部不再单独行动,而是构成一个整体来行动,最大化整体利益,t期干部集团的效用为其二,干部控制产品qit的生产,决定税率及税收收入的分配,代表干部决定的转移支付。干部决策需要满足预算约束:

领导不控制产品,但能控制自然资源Nt与外部资源tF。为突破政策执行的困境、规范干部的治理权,领导可以凭借其掌握的资源动员居民参与运动,在运动中改变治理格局。运动的实质是向居民进行转移支付以换取居民的支持①领导要调整干部集团,就需要绕过干部集团控制的行政系统寻找其他力量的支持,所以必然暂停甚至打破原有的常规的行政机制,采用运动式治理的方法进行动员。这在现实中往往采取政治运动的形式,出现所谓的“行政政治化”倾向。这是因为在政治上或者说意识形态领域,上级具有名义上的权威,更容易突破既有体制下干部对它的制约,合法地发起运动,在运动中有效地配置资源。对我国“运动式治理”的论述参考陈家建(2013)、狄金华(2010)、冯仕政(2011)、周雪光(2012)的文献。。令为领导提供给居民i的转移支付。设,μ>0为足够小的正数,构成下限②这是一个技术假设,使得领导的转移支付存在正的下限,便于求解。。领导成功改变治理格局,需要至少φ(J)个居民的支持。设φ(0)=0,φ′(⋅)>0,干部集团的规模越大,所需支持者越多。为简化起见,令φ( J) = J③本文假设 J<I/2,保证干部集团存在本身不能限制领导的动员。。令Pit表示居民i的立场,Pit=1代表支持领导,Pit= 0代表不支持,这样其条件为:

当然领导的转移支付也要满足预算约束:

解释一下模型的设定。第一,政府能从辖区内抽取经济资源。对领导如此设定是为了将上级的政策偏离本地的经济利益模型化。第二,在状态St-1= D 下,干部控制产品,领导控制自然资源和外部资源,这样的设定看起来比较极端,但这个假定实际上是把一个辖区的经济资源分为基层干部能够控制的和不能够控制的两类。干部更容易在生产过程比较复杂、需要大量管理和协调工作的产品生产上建立实际的治理权,而领导更容易控制生产过程比较简单的自然资源,另外作为上级政府的代理人还能掌握银行贷款、项目审批、国家投资等外部资源。除了这两类资源之外,现实中上级当然也能控制部分产品生产,但这些生产资源提供稳定的租金与自然资源的作用类似,在模型中按自然资源处理。第三,所有的干部都能够集体行动,这个假设看起来也比较极端,但实际上这是把政府中的干部分为政治官员和技术官员两类。技术官员主要从事技术性的管理活动,没有实际的治理权,其政治地位与居民无异,不是政治博弈的主角,所以在模型中算作“居民”。政府中的政治官员具备实际权力,主动参与博弈,在模型中算作“干部”。第四,领导与干部的关键区别在于领导能够控制外部资源和自然资源,而干部控制生产,他们都需要在政治博弈中利用其控制的资源赢得居民的支持。

(三)博弈时序与均衡定义

在每个阶段t,政府继承治理格局St-1= K 或者St-1= D。我们把状态K(D)下的阶段博弈记为阶段博弈 Γt(K) 时序如下:(1)领导宣布政策集合;(2)干部执行领导的政策,居民根据政策选择劳动力投入lit,并进行生产,政府收税并进行分配;(3)居民 i∈I获得干部 j∈J获得wjt,领导获得,并进行消费,本期状态为St=K。在阶段博弈 Γt(K)中,决策权集中于领导,干部严格执行领导的决策。政府上下有序,成为一个整体。互动只发生在政府与居民之间,并限于经济领域。

阶段博弈 Γt(D)时序如下:(1)干部宣布政策(2)给定干部决策,领导宣布政策进行动员;(3)给定干部及领导的决策,居民 i∈I决定劳动力供给和立场(lit,Pit),进行生产和运动,干部收税进行分配;(4)若动员成功,居民i∈I获得支付本期状态转为S=K,若动员失败,居民i∈I获得支付t本期状态维持St=D,不论动员的成败,干部获得 Wt,领导获得剩余进行消费。

与阶段博弈 Γt(K)相比,阶段博弈 Γt(D)有几点不同。第一,政府内部上下级的关系发生变化,出现实际的分权。干部不再完全听命于领导,领导也不能完全控制本地资源,干部(下级)成为一个主体与领导(上级)展开博弈①博弈主体之间缺少保证契约执行的机制,跨期的承诺不可置信,所以决定当期资源配置的是当期的治理格局。这就突出了治理格局在重复博弈中的作用。。第二,政府与居民之间的互动不限于经济领域。领导动员居民参与政治运动,居民的政治立场影响当地的治理格局②按照上面的设定,模型中的居民包含技术官员。如果是技术官员被动员,则是技术官员参与政治活动。。第三,政治与经济出现互动。领导为夺回经济资源的控制权,动员居民参加政治活动削弱干部集团,改变治理格局;而干部为确保政治地位,则须实施维护居民利益的经济政策,提高动员的成本。最后居民需要比较不同治理格局下的经济利益以确定立场。

我们求解模型的马尔可夫完美均衡(MPE)。马尔可夫完美均衡把参与者的策略限制为状态变量的函数,状态相同则策略一定相同。在这种情况下,历史对策略的影响只能通过状态的改变实现。这个模型的状态变量是治理格局令博弈的策略集为(Λ,Ω,Π) ,其中干部的策略集为③在状态K下干部的策略集为空集,我们省略了符号表示。,领导的策略集分为两部分为状态K下的策略集,为状态D下的策略集,居民的策略集也分为两部分为状态K下的策略集,为状态D下的策略集①与大多数的投票博弈一致,这里假设居民在作政治决策时不会选择被弱占优的策略(weakly dominated strategy),也就是说,他们在选择的时候都假定自己是关键的投票人,选择弱占优策略(weakly dominant strategy)。。策略集(Λ,Ω,Π) 为马尔可夫完美均衡的条件为:(1)对所有领导决策点为初始点的子博弈,给定状态St-1、Λ和Π,Ω最大化领导的收益;(2)对所有干部决策点为初始点的子博弈,给定状态St-1、Ω和Π,Λ最大化干部的收益;(3)对所有居民决策点为初始点的子博弈,给定状态St-1、Ω和Λ,Π最大化每个居民i∈I的收益。

(四)分析

根据条件(7)领导者须动员至少J个居民才能调整干部集团。最节省支出的方式是去动员阈值最低的J个居民。把这些居民用集合A表示,|A|=J,满足条件:

领导就不能成功动员,干部维持政治地位。

最后我们考察干部的决策。干部决策的关键在于是否维持其政治地位。若维持政治地位,则在保证式(12)成立的条件下,最大化固定工资。这个最大值用W表示,有:

直观上看,当维持政治地位所获得的长期利益高于放弃政治地位所获得的短期利益时,干部选择维持政治地位。下面的引理有助于简化问题(13)①受篇幅限制未在文中提供证明过程,可向作者索取。。

令转移支付为零是因为降低税率和提高转移支付都能够提高居民的福利,但税率是扭曲性的,应该尽量减少税率扭曲所导致的产出损失。税率相同是因为居民同质,最优解对称。利用引理求解问题式(13)。注意到税收收入为税率的单调减函数②尽管在[0,1]的区间上税收收入不是税率的单调函数,但在区间[0,)上为单调增函数,而且(,1]区间的税率被[0,)占优:对于任意一个区间(,1]上的税率,总可以在[0)区间内找到一个税率,两个税率的税收收入相同,但高税率对应低阈值,约束更紧。因此,我们只考虑[0,]的情况。,而阈值为税率的单调增函数,所以税率在阈值的上限最大化税收收入。最大化干部工资的税率水平满足条件:

同时利用引理化简式(14)为:

令为税率水平的下限,即得到式(14)的等价条件:

结合式(15)与式(16),可以判定干部的决策。不过方程(15)的解取决于右边的最小值,需分情况讨论。令为模型的参数向量,令Ψ=易知,当σ∈Ψ时,外部资源和自然资源相对于税收收入来说比较大,限制领导动员支出的是未来的税收收入;当Cσ∈Ψ 时,外部资源和自然资源相对于税收收入来说比较小,限制动员支出的是当期的预算约束。分情况讨论,先考虑动员约束为当期资源约束的情形。结合式(15)和式(16)得到:

再利用间接效用函数的形式,整理式(17)得到:

再考虑σ∈Ψ的情况。分析的过程与上一种情形类似。此时结合式(15)和式(16)得到:

代入间接效用函数,上式为:

如果方程(15)的解不能满足条件(14),等价地,条件(18)与(20)都不成立,干部维持政治地位所获得的收益低于放弃政治地位所获得的收益,干部将放弃政治地位,最大化当期收益。设定税率为,转移支付为零。这使得居民的阈值为零,领导只需要向J个居民支付最低水平的转移支付μ就能成功动员,则有命题3。

(五)讨论

上面的模型围绕上级、基层干部与群众的三方博弈,构建了一个分析基层治理模式、基层政策形成机制的理论框架。在模型中居民利益最大化的税率为零,而领导目标最大化的税率为,上级政策与居民的利益不一致,就为干部提供了政策空间。干部通过降低税率刺激生产,可以在提高居民福利的同时增加自身收益,实现双方的共赢。但这样的变通做法显然不符合领导的利益,为夺回产品生产的控制权,领导发起运动向居民招募支持者帮助其削弱干部的治理权。因此,上下级博弈的关键是争取居民的支持。干部争取居民支持的途径是降低税率,而领导的途径是转移支付。在博弈中,居民、领导、干部都要权衡利弊。居民比较支持干部的长期利益与领导的短期利益,领导比较动员的短期支出与获取资源控制权后的长期收益,干部权衡维持治理权的长期收益与放弃治理权的短期收益。由于干部集团的规模越大,领导需要争取的居民越多,动员所需的转移支付越多,动员越困难,因此干部集团的规模越大越容易维持治理权实现共赢。这是模型的主要机制。

对比两种治理格局下的政策,发现在基层干部维持治理权时政策更符合居民的利益。命题1和命题2表明当干部能够维持治理权时,设定的税率低于领导的目标税率;命题 3表明当不能维持治理权时干部在当期把权力变现,设定的税率与领导的目标税率相同。在何种条件下基层干部更容易维持治理权呢?命题1和命题2特征化了干部维持治理权的条件,发现干部集团的规模和耐心程度有利于维持治理权,自然资源不利于维持治理权,而外部资源的影响不确定。具体地,式(18)左边为β的增函数,右边为I/J、(F+N)/I的增函数。这意味着β的值越大,I/J和(F+N)/I的值越小,越有利于维持治理权。式(20)左边为β的增函数,右边为I/J、Lβ的增函数,F/I的减函数。这意味着β和F/I的值越大,I/J、Lβ的值越小,越有利于维持治理权。考虑到我国自然资源比较稀缺,我们倾向于认为制约上级动员力度的主要约束来自当期的资源约束,外部资源的整体影响为负。

基于基层治理及政策形成的理论分析,就容易理解抗战经历对中国经济转型与经济发展的影响。基层治理的各方利益相关者都受到抗战经历的深入影响。在抗战经历丰富的地区,基层干部的利益更加本地化,更重视本地的未来收益,这意味着干部的耐心程度β比较高。更重要的是,基层干部在抗日战争中磨练出很强的治理能力和集体行动能力,这意味着更高的J。抗战经历增强了基层干部的治理能力及与本地利益的联系,都会提高上级动员的成本,有助于基层干部维持治理权、执行维护本地利益的政策。此外,抗战经历还影响中央高层的影响力。中央高层在某地区的抗战经历越丰富,与该地区的联系更紧密,中央在该地区的影响力就越大,越容易对该地区进行支援,换句话说,该地区的外部资源F比较多。当中央政策与本地利益不一致时,外部资源不利于基层干部维持治理权,不利于执行维护本地利益的政策。

为验证理论模型,下一节将从实证上识别抗战经历对经济发展与转型的影响,分析其作用机制。

三、实证分析

理论预期在上级政策偏离本地群众利益时,基层干部治理能力越强,自然资源和外部资源越稀缺,基层执行的政策越符合本地经济利益。本文主要考察1967—1986年期间的非国有经济的发展状况来检验上述假说。为什么选择这个时段?首先因为在这个时段我国的经济发展进入曲折时期,留给了基层干部比较大的政策空间。尽管八大把社会主义建设作为政治路线,但1966年后,政治路线变为以阶级斗争为主要内容的“文化大革命”,十一大、十二大拨乱反正,直到 1987年的十三大才把经济建设作为新的政治路线,而非国有经济被定位为社会主义经济的重要组成部分则要到 1997年的十五大。其次,这一时期使得基层干部在基层治理中的地位更加突出,因此预期在这一时段应该更容易观测到基层干部的治理能力对经济发展的影响。最后,“大包干体制”经过1980年、1982年的尝试,到1988年才正式推广,这个时段能排除财政分权的影响,有助于识别基层治理能力的作用。选择非国有经济发展也有几方面的考虑①在这个时段非国有经济主要为集体所有制经济。集体所有制由城镇集体所有制和农村集体所有制构成,其中的乡镇办集体企业属于城镇集体所有制范围,村办的集体企业则属于农村集体所有制范围。。其一,非国有经济是中国经济中最适应市场经济、最具活力的部分,能够代表中国经济转型和发展的进程;其二,在我们所考察的时期,非国有经济没有得到政策支持与保护,反而受到打压和排挤,基层干部的政策空间很大;其三,非国有经济多为劳动密集型小企业,进入门槛低,技术水平不高,在基层干部的治理能力之内,而其产出主要为消费品,符合群众的生活需求,能够赢得群众支持,所以预期基层干部的治理能力在非国有经济发展上表现得最为明显。

(一)变量与数据来源

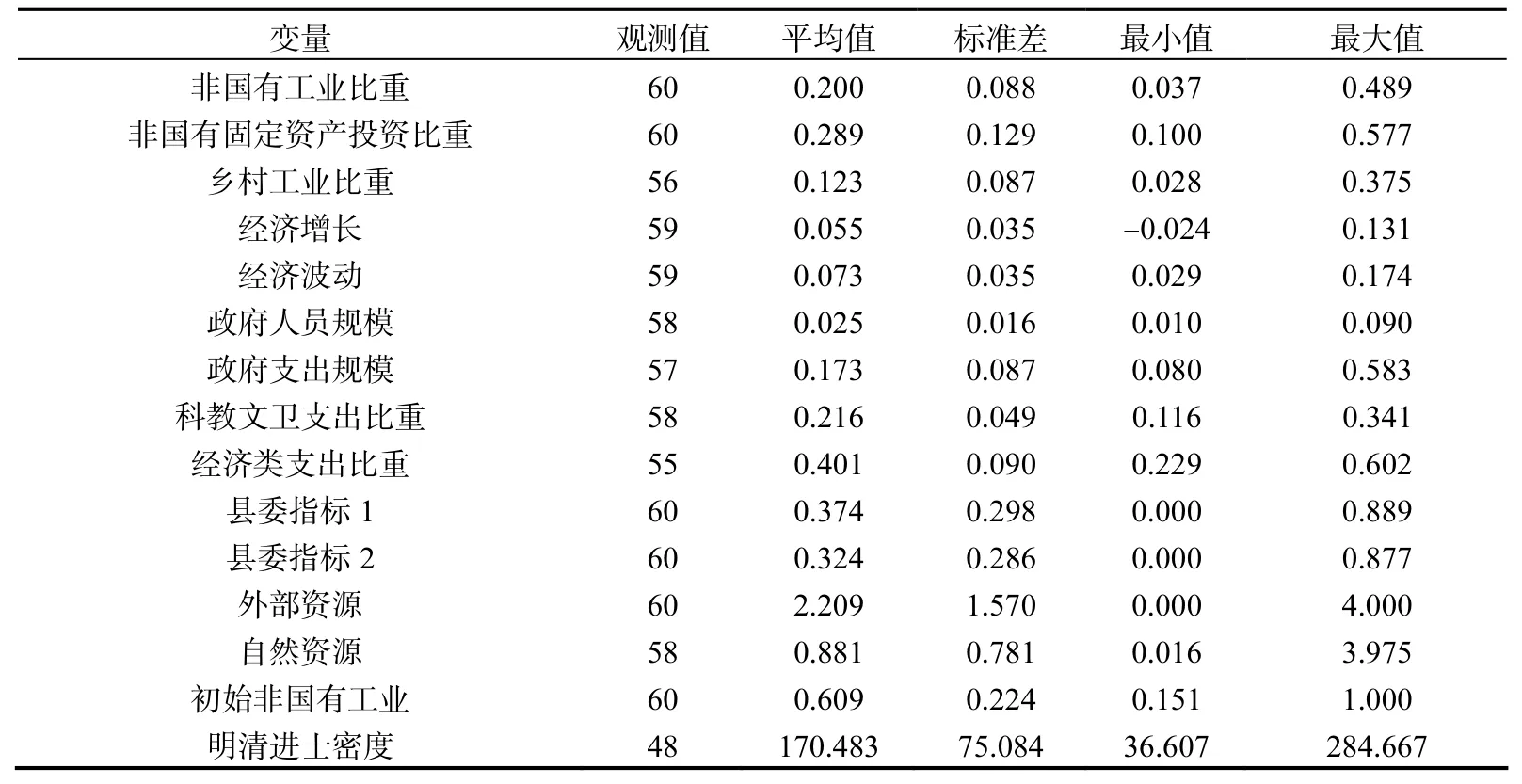

我们把所考察的时段分为两个时期,1967—1976年为“文革”时期,1977—1986年为拨乱反正与探索改革时期。实证分析的样本为 30个地区两个时期构成的面板数据②30个地区包括安徽、北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山东、山西、陕西、上海、四川、天津、新疆、西藏、云南、浙江,重庆并入四川,不包括我国港澳台地区。。大多数各项指标分别取 1967—1976年与 1977—1986年期间的平均值,在这一时期数据缺失比较严重的指标,用后期的指标代替。表1报告了变量的描述统计。核心的被解释变量为非国有工业比重,其他被解释变量包括经济增长率、经济波动、非国有固定资产投资比重、政府支出规模、政府人员规模、政府科教文卫支出比重、政府经济类支出比重、乡村工业比重。涉及到的工业产值、实际GDP、人口、固定资产投资、政府支出及结构的数据,主要来自《新中国六十年统计资料汇编》(国家统计局国民经济综合统计司,2010),缺失的部分从《新中国五十五年统计资料汇编》(国家统计局,2002)、《新中国五十年统计资料汇编》(国家统计局,1999)中补充,实际 GDP以1978年为基期,经济增长率为人均GDP的增长率,经济波动为该时段经济增长率的标准差,政府支出规模为政府支出与GDP的比值,科教文卫支出比重为科教文卫支出与政府支出的比例,经济类支出为经济建设支出与支持农业生产支出两项支出的总和①理想的经济类支出为经济建设支出、企业挖潜改造及支持农业生产三项支出的总和,但在这个时期企业挖潜改造支出的数据缺失非常严重,只能选经济建设支出与支持农业生产两项支出的总和。,经济类支出比重为经济类支出与政府支出的比例,政府人员规模为人均干部数,干部人数来自《中国干部统计五十年》(中华人民共和国人事部,1999)②干部的统计对象为国家行政、企事业费供给的,取得干部职称的国家干部,即:办事员以上的行政、管理人员和各类专业技术人员。对统计口径设定及其变化情况的说明,详见《中国干部统计五十年》(中华人民共和国人事部,1999)第751-752页。,乡和村的工业产值数据来自1988年的《中国工业经济统计年鉴》(国家统计局工业交通统计司,1989),有1986年和1987年两年。在稳健性检验中,我们控制了人力资本、儒家文化传统、西方殖民冲击以及初始的非国有工业比重。人力资本指标为1964年第二次人口普查得到的每千人初中、高中及大学文化程度的人数总和,数据来自1988年《中国人口统计年鉴》(国家统计局人口统计司,1988)。儒家文化传统的强弱用明清时期每百万人口的进士数来度量,明清时期的进士数取自沈登苗(1999)的研究,人口数取清代末嘉庆二十五年(公元 1820年)的值,取自梁方仲(1980)的研究。西方殖民的影响用每百万人口的通商口岸数度量,通商口岸数引自姜涛(2006)的统计,人口数为 1952年的值。初始的非国有工业比重为1949—1955年的平均值。

表1 描述性统计

续表1

核心解释变量为基层干部的治理能力,其他解释变量包括外部资源、自然资源。我们用抗战时期中共县(工)委的规模代表基层干部的治理能力,为抗日战争时期(1937—1945年)曾经建立的中共县委或工委数除以县(区)总数①在下文县委和工委统称县委。。县区总数根据1956年的行政区划调整而来,取自《中华人民共和国行政区划简册 1957》(中华人民共和国内务部,1957)②整体上看中国的县(区)的数目在增加,因此尽量选择接近抗日战争的时期来代表抗日战争时期的县(区)数。到 1956年省级行政区域的划分与经济数据的行政区划比较接近,除了宁夏在甘肃中,海南在广东中。我们按照相应的信息做了调整。北京在1958年并入河北省的怀柔、密云、平谷、延庆四县,从14个县(区)增加到18个,所以用了1958年的值。。抗日战争时期建立的县委数据来自《中国共产党组织史资料(第三卷)》(中共中央组织部,2000)的第三编“地方组织机构”。这个资料报告了中国共产党在抗日战争时期(1937年 7月—1945年 8月)建立的省(区、市)委领导机构及其领导的县委。我们据此确定一个县是否在抗战期间曾建立过中共县委。有两点需要说明:第一,统计范围限于建立了军事组织进行武装斗争的领导机构。这是考虑到战争年代的特殊性,没有武装力量的支持,基层组织只能进行秘密活动,无法实施地方治理。第二,在这个时期行政区划和组织机构变化比较频繁,大部分组织机构前后连续,遭到破坏后再恢复,坚持到抗战胜利,维持了比较稳定的管辖范围,但部分机构遭到破坏后没有恢复。为反映这种差异,采用两种口径统计,用指标1覆盖抗战时期所有相关机构,用指标2覆盖终止时间晚于1942年的机构,也就是说不考虑1942年之后撤销的机构。外部资源用各地区武装力量的强弱度量。我们统计了各机构领导的主要武装力量,并按照武装力量的强弱编码:八路军赋值为4,新四军主力部队赋值为3,新四军游击队赋值 2,地方武装赋值为 1,无武装力量的赋值为 0。各县委的武装力量根据所在机构的武装力量赋值,存在多个值的情况下取平均值。八路军、新四军是中央直接领导的主力部队,在其活动的地区中央的影响力比较强,地方官员与中央政府的联系比较紧密,获取外部资源的能力比较强①解放后中央委员会委员在解放前的工作经历多数在八路军、新四军活动的区域。从这个角度也能看出武装力量强弱能代表一个地区与中央高层政治精英的联系。。自然资源的丰裕度用1978—2008年各地区能源产出与能源消费的比例来度量,数据采自《新中国六十年统计资料汇编》(国家统计局国民经济综合统计司,2010)。这个指标度量的不是自然资源的绝对量,而是自然资源生产相对于产品生产的规模,与理论模型更一致。本文还用到本地干部比例与解放初的党员规模。本地干部比例为八大省委中具有本地工作经历的常委比重,引自李飞跃等(2014)的文献;解放初的党员规模为解放初的每百人的党员数,整理自各地区的省志或省组织史资料。

(二)县委指标的外生性

抗战时期的中共县委是多种历史因素交互作用的结果,大部分出自抗战时期建立的敌后抗日根据地,小部分为土地革命时期遗留的革命火种。中国革命的历史过程是曲折的。随着红军长征,土地革命时期共产党在南方所建立的15块根据地到抗日战争爆发时大多数都已经消失了,只在鄂豫皖、闽粤赣地区残留一些武装坚持斗争。一个地区是否能建立中共县委与整个战争的形势以及国民党和日本兵力的部署密切相关②日军占领情况,参见武月星主编的《中国抗日战争地图集》(1995)第 271页;1943—1945年的地区抗日根据地分布情况,参见该书的第243页。。图3报告了相应的指标。

具体地说,河北、山东、山西、内蒙古、辽宁、江苏和浙江等地区县委主要是抗战爆发后在日军占领区建立的敌后抗日根据地,其规模的大小与日军占领区的范围相关。其中,山西、河北、山东、江苏大部分在日军的占领区内,县委的规模比较大。南满的日军力量太强,导致辽宁的县委规模很小。内蒙古的日军占领区主要在大同、包头一线及河套地区,浙江的日军占领区主要在浙东及杭嘉湖一带,使得内蒙古和浙江的县委规模也不大。在这些地区日军的统治比较稳固,两个指标基本没差异。河南、安徽、广东和湖北等地区的县委既有土地革命时期的遗产,也有新建立的敌后抗日根据地,受两方面的因素影响,县委规模都比较大。但这些地区的两个指标存在差异,因为日军在这些地区的势力比较弱,进入相持阶段后在 1939年和 1940年国民党发动两次反共高潮,破坏了大量土地革命时期建立的县委,到抗战结束也没有恢复。陕甘宁、江西、福建与湖南的县委主要是土地革命时期的遗产,日军占领的区域比较小,县委规模比较小,除陕甘宁外都不被列入抗日根据地。其中陕甘宁和福建的武装力量维持下来,两个指标基本不变,而江西和湖南的县委在反共高潮中遭到围剿,两个指标变化比较大。东北地区为日军的核心区,从上世纪30年代初即开始组织抗战,但到抗战初期迫于日军压力将武装力量转移到苏联境内。北京和上海在解放后并入了相邻省份的一些县,提高了其县委规模。最后,云南、贵州等地日军占领范围很小或者没有占领,也没有革命火种,县委规模为零①注意这些地区存在中共的活动,但都是秘密活动或者群众运动,没有开展公开的武装斗争,没有建立民主政权,按照我们的统计口径不计入县委规模。。

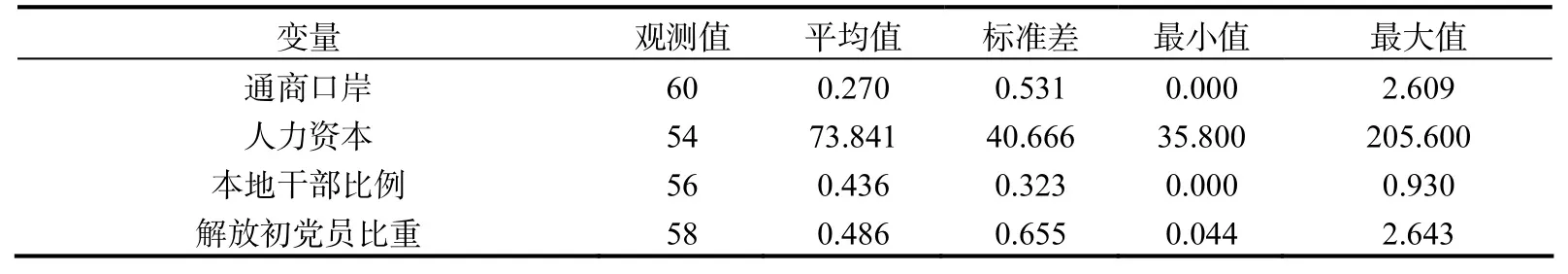

曲折的历史过程使得县委规模与历史传统、经济发展水平并没有必然的联系。土地革命时期的根据地确实是在贫困山区,但日军侵占了东北、华北、华中、华东大量富庶地区后,除了在东北地区由于日军势力太强中共无法建立根据地外,党在华北、华中及华东地区创建了大规模的敌后根据地。因此,本文把中共县委规模视为外生变量。表2给出外生性检验结果。结果显示中共县委规模与建国初期的经济发展水平、儒家文化传统、人力资本的关系都很弱,也不显著,与通商口岸的密度显著负相关,但与理论预期不符,也就是说通商口岸密度不会通过县委规模促进经济发展①通商口岸密度与县委规模负相关,主要是因为东三省、西藏和新疆的人口比较少而通商口岸比较多。去掉这五个地区后,两者之间呈弱的正向关系,不显著。。

表2 县委指标的外生性

(三)基本回归结果

计量方程为:

其中,k代表地区,t代表时期,Y代表非国有工业比重,J为基层治理能力,F为外部资源,N为自然资源,D为时期虚拟变量,D=0表示“文革”时期,D=1代表拨乱反正及探索改革时期,X为控制变量的向量,ϵ为残差,1α为常数项,2α为时期虚拟变量的系数,β为解释变量的系数,理论预期β1>0,β2<0,β3<0。2α预期为正,反映非国有工业的增长趋势。我们用OLS方法回归方程(21),采用稳健性标准误。

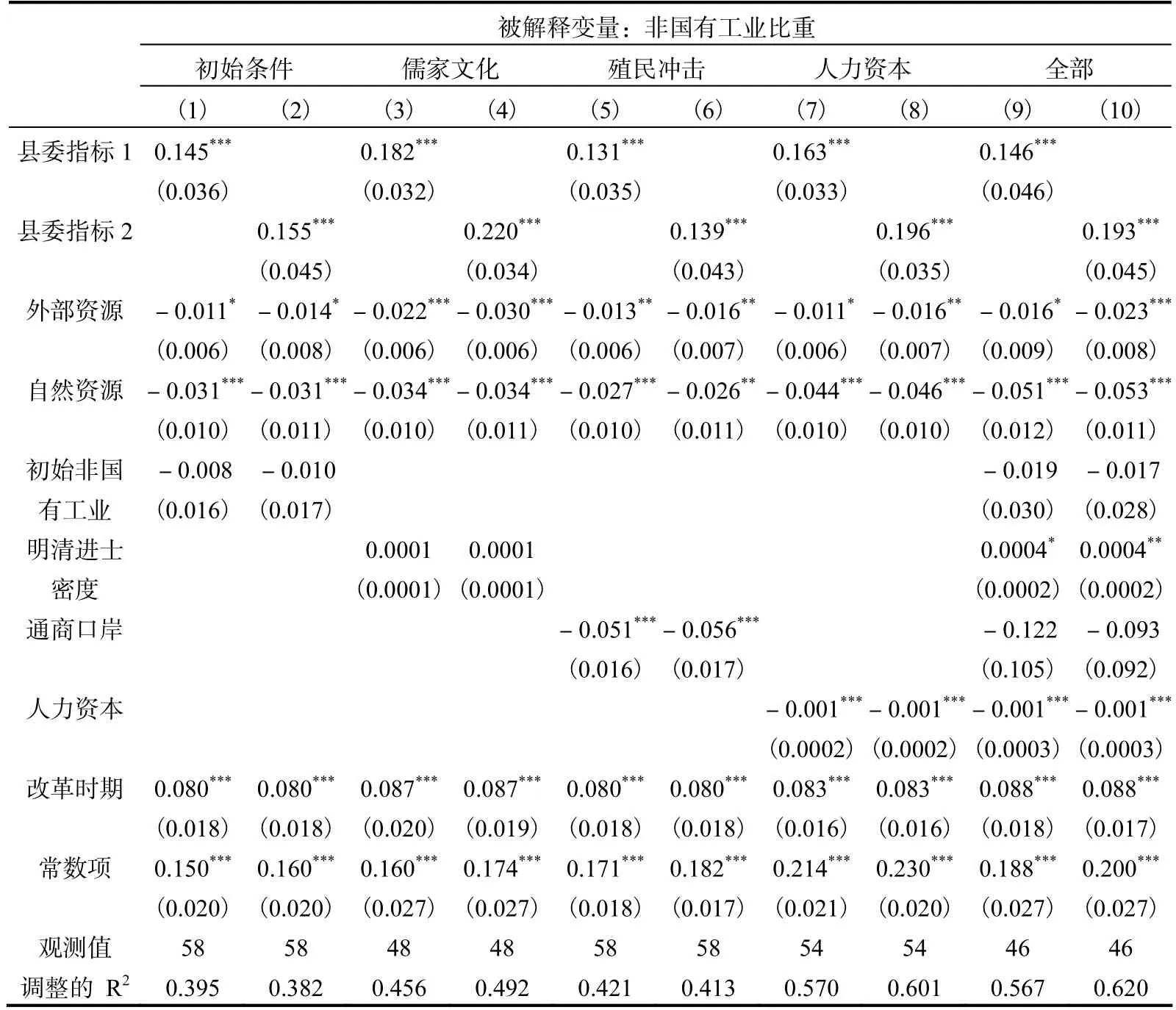

先报告基本回归的结果。表3的第(1)~(2)列只加入县委指标,两个指标的系数都显著为正,而且指标 1的系数值大于指标2。第(3)~(4)列加入外部资源后,县委指标的系数变大,仍显著为正,指标 1的系数变得小于指标 2,外部资源的系数负向显著。这样变化是因为山东、山西、河北等县委规模比较大的地区,曾是主要的抗日根据地,外部资源也比较多,导致外部资源和县委指标有些正向关系。相同的道理,河南、安徽和江西的外部资源也比较多而且指标2明显小于指标 1,导致指标2与外部资源的相关性更强一些,控制外部资源之后解释力更强。第(5)~(6)列加入自然资源之后,县委指标的系数继续变大,仍显著为正,指标 1的系数小于指标2,外部资源的系数仍是负向,但系数的绝对值和显著性都下降,而自然资源的系数显著为负。县委系数继续变大是因为陕西、山西、内蒙古等地区自然资源比较丰富,使得自然资源与县委规模有一定的正向关系。这些地区的外部资源也比较多,因此控制自然资源之后,外部资源系数的绝对值和显著性下降。当然外部资源系数的绝对值和显著性下降也可能是因为上级政府动员的激励约束也在起作用,其正向效应部分抵消负向效应。整体上看,县委规模的影响为正,外部资源和自然资源的影响为负,符合理论预期。

表3 基本回归结果

(四)稳健性检验

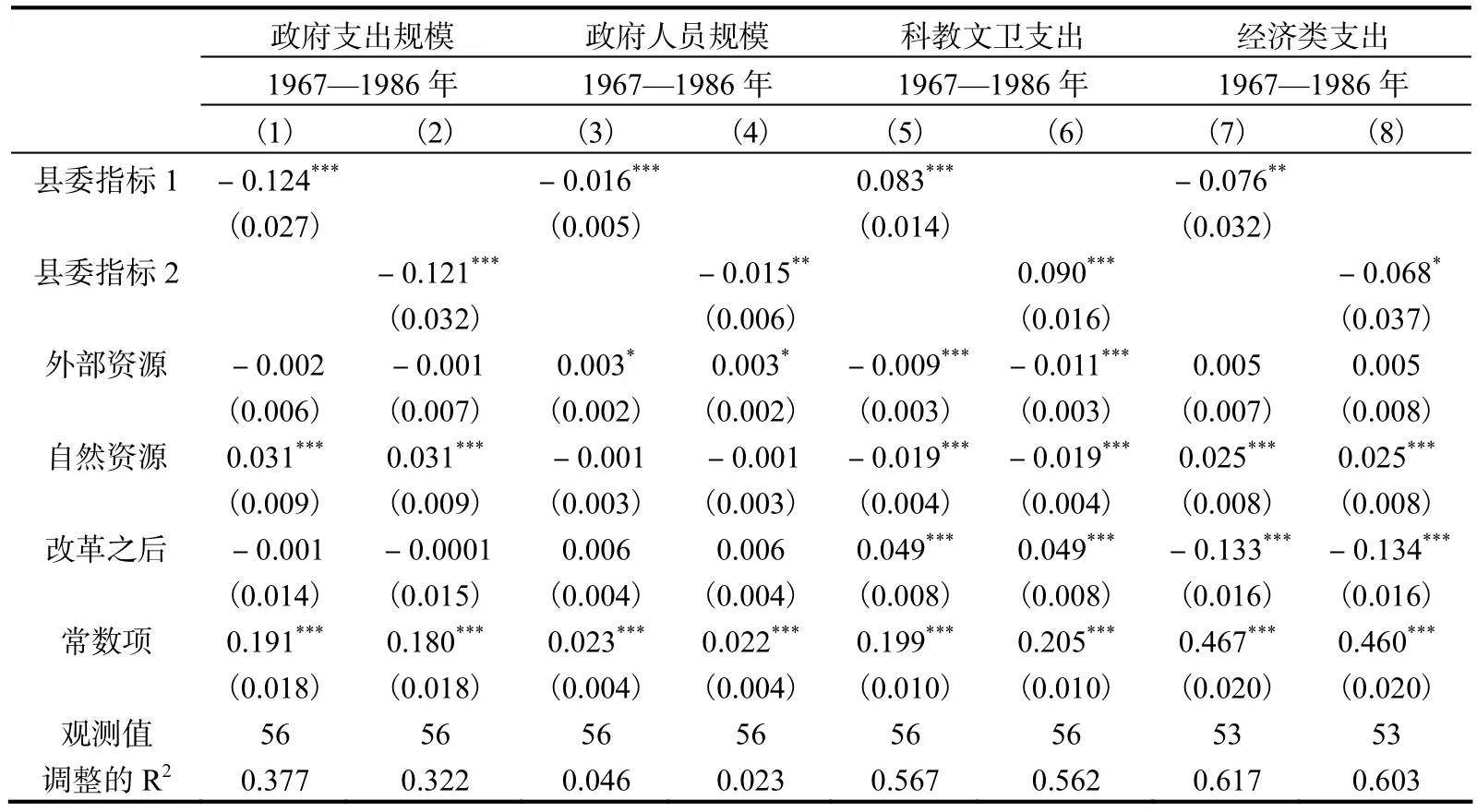

对基本结果的一个质疑,可能是考虑到非国有经济的发展受文化、历史等诸多因素影响,这些因素在社会主义改造时期被暂时抑制住,但从“文革”时期开始恢复作用。为检验基本结果的稳健性,我们在表4第(1)~(2)列控制初始的非国有经济比重,用社会主义改造之前的非国有工业发展水平来代表各种可能的影响因素,结果显示初始的非国有经济的系数负向不显著,而控制之后县委指标的系数变大,更加显著,外部资源与自然资源的系数与基本结果一致。第(3)~(8)列分别加入代表儒家文化、殖民冲击及人力资本的指标进行控制,控制之后县委指标、外部资源与自然资源的系数与基本结果一致。第(9)~(10)列加入全部控制变量,结果仍然与基本结果保持一致。

表4 稳健性检验之控制变量

对基本结果的质疑还可能来自样本的选择。首先,青海、贵州、云南等西部的偏远省份经济发展的条件比较差,同时县委规模为零,那么基本结果是否受这些极端情况的影响?表5的第(1)~(2)列只利用县委指标大于零的子样本进行回归,结果与表3的第(5)~(6)列的基本结果一致,只是系数的绝对值变小一些,这表明这些极端情况的影响非常微弱。其次,这 20年间政治经济体制发生过很多重大变革,作用机制是否前后一致呢?为检验作用机制的一致性,我们分两个阶段分别进行回归。第(3)~(6)列为“文革”时期,其中第(3)~(4)列为基本回归,第(5)~(6)列加入控制变量;第(7)~(10)列为拨乱反正及探索改革时期,其中第(7)~(8)列为基本回归,第(9)~(10)列加入控制变量。整体上看,分时期之后的回归结果与基本结果一致,县委指标的系数正向显著,外部资源大部分负向显著,自然资源负向显著。这表明在整个时期的作用机制是一致的。对比两个时期的结果,可以发现一些差异,这些差异符合预期。与拨乱反正及探索改革时期相比,“文革”时期县委指标系数的绝对值比较小,而外部资源的系数的绝对值比较大且更显著。这是因为在“文革”时期中央的政治权威比较高,更能抑制基层治理能力的发挥,同时“文革”时期的政治导向更强,从而提高政治资源的作用。

表5 稳健性检验之分组回归

(五)机制分析

上面的实证结果尽管建立了抗战经历与新中国经济转型的因果关系,支持理论假说,但作用机制本身还缺乏直接的证据。20世纪30年代及40年代建立的中共县委如何对其60年代及70年代的经济产生影响呢?这些影响又为什么能够持续相当长的时间呢?下面尝试提供更多证据解答这些问题。我们首先注意到抗战经历之所以影响新中国的经济转型,是因为新中国成立前后基层政府和组织在人事安排上保持了比较好的连续性,在抗日战争培养出来的基层干部和精英得以在新中国成立后的地方治理继续发挥作用。在抗战时期曾经建立中共县委的地区,基层干部和精英经过战争的考验,具有较强的治理能力并掌握较强的武装力量,因此能够在解放战争中积极参加本地的解放和新政权的组建。新政权中本地的基层干部比较多,治理能力比较强。相反,如果抗日战争时期没有建立过县委,当地基层干部的治理能力很弱,武装力量也很弱甚至完全没有,这些地区在解放战争中通常由外来的野战军解放,被军队留下的干部接管,组建新政权。新政权中本地干部的比例比较少,治理能力比较弱。表6考察了县委规模与党员比例及本地干部比例的关系,我们发现县委规模大的地区,解放初的党员更多,新政权中的本地干部更多。可见抗战经历直接影响解放后各地区初始的治理格局。在那些曾建立中共县委的地区,基层干部的治理权不仅没有削弱,反而借助新政权的支撑,实现实际权力与名义权力的结合,政治地位更加巩固。

表6 抗战经历与初始的治理格局

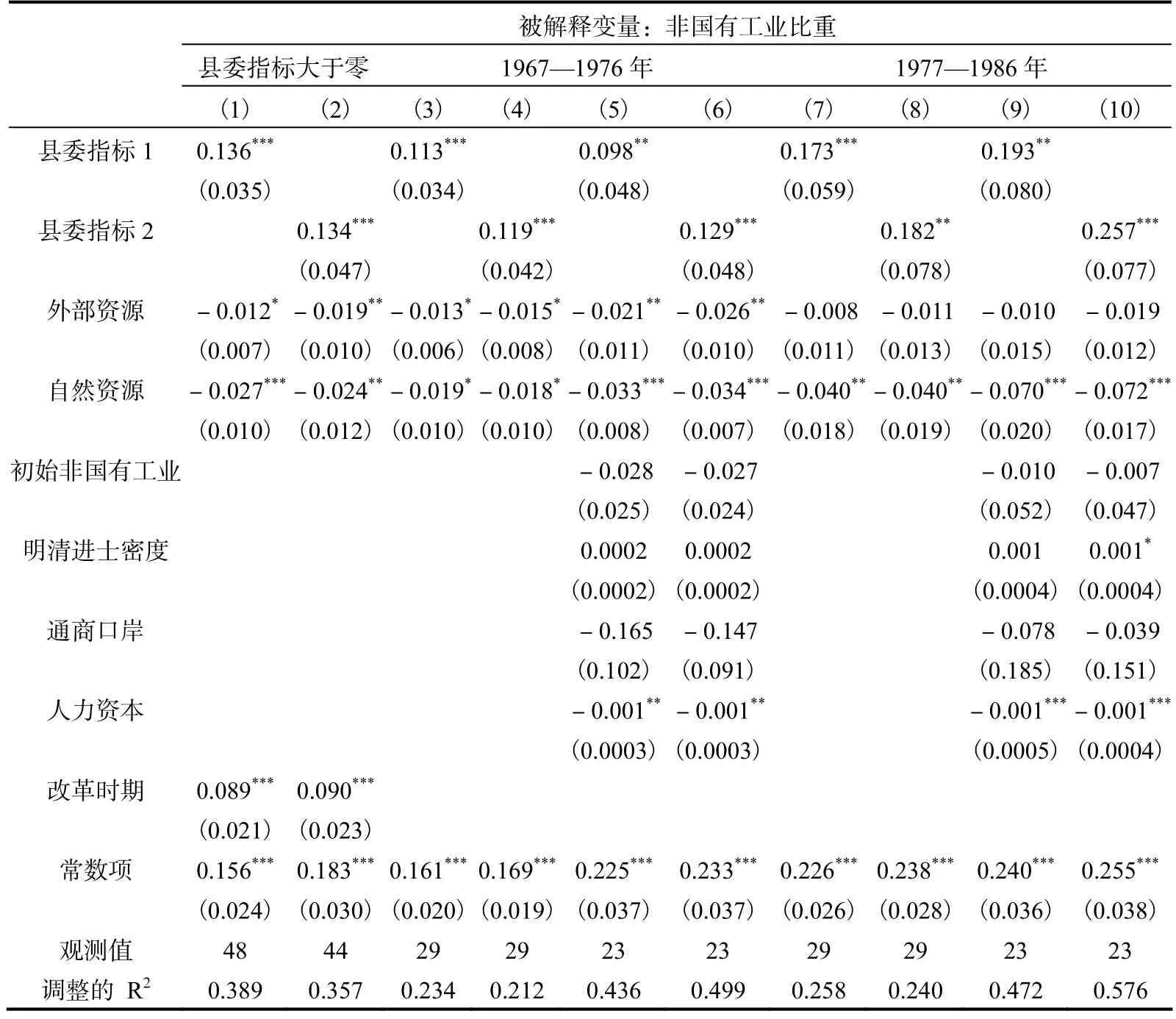

接下来,初始治理格局的影响为什么能够持续?首先是因为中央政策留给地方基层政府的政策空间一直持续着,在此期间基层政府能通过支持非国有经济发展来维持其治理权。在非国有经济得到中央的正式认可后,基层政府的政策空间消失了,通过维护本地利益巩固治理权的渠道没有了。其次,根据理论分析,如果初始的治理能力比较强,基层干部的治理权能够维持,那么基层干部维护本地利益的政策与群众对基层干部的支持互为最优反应,相互支撑相互强化构成为稳定的均衡。在这种情况下随着非国有经济的发展,基层干部的治理权越来越稳固,其在政治和经济上的影响力更大,会对整个地区的政府治理行为产生影响,改善生存环境。为说明这一点我们考察抗战经历对地方政府治理的影响。一个直接的预期是,基层县委规模比较大的地区,政府对经济的直接干预比较少,因为在这一时期政府对经济的直接干预比较低效。表7的第(1)~(4)列报告了县委规模对政府规模的影响,表明县委规模大的地区,政府的支出规模和人员规模都低。政府规模可以体现治理能力,不过我们更倾向于认为其反映的是限制政府扩张和政府干预的力量。表7的第(5)~(8)列报告了县委规模对政府支出结构的影响,结果显示县委规模大的地区,科教文卫支出比较多,而经济类支出比较少。这也符合理论预期,因为这一时期的经济类支出是以国有经济为主体的重工业化投资以及农业生产投资,而科教文卫支出属于公共服务,受惠范围广,更符合基层群众的切身利益。

表7 抗战经历与政府治理

最后,我们从经济转型与发展的其他维度考察抗战经历的影响是否与理论预期一致,以进一步印证前面的推断。表8的第(1)~(2)列考察了县委规模对 20世纪80年代初期非国有经济固定资产投资比重的影响,第(3)~(4)列报告县委规模对 20世纪80年代中期乡村工业的影响,这都是我们能找到的最早的数据。回归结果与用工业比重做指标的情形一致,县委规模显著提高了非国有固定资产投资比重及乡村工业的比重,而外部资源与自然资源的影响基本上为负。表8的第(5)~(12)列考察了经济的整体运行情况。非国有经济在这个时期逐渐发展壮大,对经济发展的影响由弱转强,所以预期影响非国有经济发展的诸因素对宏观经济的影响也会随之出现变化。出于这样的考虑,分为前后十年两个时期进行对比分析。第(5)~(8)列考察经济增长,其中第(5)~(6)列为“文革”时期,第(7)~(8)列为拨乱反正及探索改革时期。对比第(5)~(6)列与第(7)~(8)列的结果,容易看出“文革”时期与拨乱反正及探索改革时期的表现存在明显差异。在“文革”期间,县委指标对经济增长的贡献为负,但不显著,外部资源反而显著为正;而在拨乱反正及探索改革时期,县委指标对经济增长的影响为正向显著,外部资源为负向显著。理论模型预测外部资源对非国有经济的影响是负向的,但对整个经济绩效的影响还取决于:(1)外部资源对国有经济的影响;(2)非国有经济的份额。由于在计划经济时期资源控制在中央,与中央联系密切的地区获取的资源比较多,国有经济发展比较好。因此,外部资源对国有经济的影响是正向的。正负两方面的影响何者占优关键在于非国有经济是否成为经济的重要组成部分。只有当非国有经济成为经济的重要组成部分时,影响非国有经济的发展的因素才能显著影响经济增长。“文革”时期为经济转型的初期,非国有经济还未形成规模,根据图1所示,在这个时期非国有经济的份额仍然比较低,低于 20%,不足以改变国有经济投资为主导的经济增长模式。在这种情况下,外部资源多的地区获得更多的计划投资,经济增长更快,但县委规模大的地区更倾向于发展非国有经济,对国有经济的发展影响不显著。到了拨乱反正及探索改革时期,非国有经济比重提高到近 40%,非国有经济对经济增长的贡献增加,我们所说的机制变得更加重要,县委规模对经济增长的贡献变为正向显著,而外部资源的影响为负向显著。表8第(9)~(12)列考察经济波动,其中第(9)~(10)列为“文革”时期,第(11)~(12)列为拨乱反正与探索改革时期。计划经济体制下的投资以政府计划为主导,经济波动比较严重。我们预期治理能力比较强、维护本地经济利益的地区更能提高资源配置的效率,限制盲目生产,防止重复建设,使得经济增长更平稳。与理论预期一致,“文革”时期的波峰出现在1970年,县委指标的系数显著为负;而在拨乱反正与探索改革时期,波峰出现在体制改革全面铺开1984年,非国有经济释放活力加快发展,对经济增长的影响为正,因此对经济波动的影响也为正向,但此时国有经济仍占主导地位,所以影响不显著。

表8 抗战经历与经济发展

简言之,抗日战争影响初始的基层治理能力,进而影响地方政府治理及非国有经济发展,最终随着非国有经济的发展壮大影响整体经济发展状况。以上对抗日战争影响机制的层层分析,揭示出这一作用机制。

四、结 语

本文通过追寻抗日战争这一国家能力的重要起源,从国家能力的视角解读“中国奇迹”,发现中国经济转型与发展的成功有着深远的历史根源。抗日战争是一百多年来中国人民反对帝国主义侵略并第一次取得完全胜利的民族解放战争。在抗日战争中中国共产党领导了一场伟大的人民战争,为动员广大人民群众支持抗战,建立大量基层政权,培养了大批基层干部和精英。这些基层干部和精英是抗日战争的宝贵遗产。新中国成立后他们仍然在基层治理中发挥重要作用,使得新中国的国家治理体系从一开始就兼具中央和地方两种治理力量和两种积极性,国家治理更富有弹性,国家政策更符合中国的实际情况,更能维护广大群众的根本利益,从而为经济转型和经济发展创造条件。本文对抗日战争历史及其影响的考察,有助于理解中国国家治理模式的基本特征,也有助于理解中国经济转型和经济发展的独特之处。

中国的历史传统非常深厚,中国的政治经济现象极为复杂,希望本文所做的粗浅尝试能够对学界有所启发,引起研究的兴趣。受限于更详细的微观数据的可得性,实证部分对因果关系的识别以及机制的检验还有深入挖掘的必要,希望在未来的研究中改进。