汉语文化传播与“中国制造”的海外影响力

赵永亮 葛振宇

一、引 言

汉语是中华民族文化的最重要的载体,也是其他国家与中国进行交流与合作的重要工具。中国开展的汉语国际推广活动,不仅仅增强了政府间的合作与对话,更是扩大了汉语文化在世界范围内的认知度。在历史长河中,文明的符号与实物贸易相辅相成。公元 44年当尤利乌斯·凯撒过世时,中国丝绸品早已闻名于罗马城,在响彻西域边陲的驼铃声中,中国商人运载的物品长途跋涉到达了西方文明属地,中国文化在西部边陲的影响力也随之与日俱增,中国派驻的地方文官统一使用中国文字管理日常政务,颁布政令法则,这使得边陲地区的其他民族接受了基本的中国观念,进一步加强了丝绸之路的兴盛(杨巨平,2007)。自2004年11月中国“汉办”在全球成立首家孔子学院以来,中国汉语文化传播加强了世界与中国的联系,向世界展示了中国的开放性和包容性。孔子学院大体经历了两个时期的快速发展,前期主要集中于 2005—2010年(属于温和增长期),其后我国与世界各地纷纷建立汉语语言文化交流合作机制,孔子学院的数目大大提升,如2012年参与合作建立孔子学院的国家数目也增加到106个,孔子学院达到350所。截至2017年12月31日,已经在全球146个国家(地区)建立525所孔子学院和 1113个孔子课堂①525所孔子学院中,亚洲33国(地区)118所,非洲39国54所,欧洲41国173所,美洲21国161所,大洋洲4国19所。孔子课堂79国(地区)共1113个(科摩罗、缅甸、瓦努阿图、格林纳达、莱索托、库克群岛、安道尔、欧盟只有课堂,没有学院),其中,亚洲21国101个,非洲15国30个,欧洲30国307个,美洲9国574个,大洋洲4国101个。。孔子学院的建立为海外的学生提供了巨大的教育支持,使他们能够不出国门就享受到汉语教学的服务,孔子学院已成为汉语教学推广与中国文化传播的全球品牌和平台。

不仅如此,孔子学院在我国的经济和贸易领域也发挥着重要的作用。随着孔子学院项目的推进,我国与对象国之间的贸易量也在不断增长。关于语言对贸易的影响,国外学者已经进行过比较完善的研究。Melitz (2008)研究了共同语言促进双边贸易的渠道,通过引力模型验证了直接交流(direct communication)和通过翻译的间接交流(indirect communication)两种作用渠道对贸易产生的重要影响;Chang等(2011)验证了共同语言对于贸易和对外直接投资有促进作用,并且共同语言对对外直接投资的促进作用比对贸易的促进作用更为显著;Lien等(2012)认为中国大量的人口基数和国家财富的快速增长以及贸易机会的大量涌现都为非汉语母语人士学习普通话提供了强大的动力。一国语言在世界范围内被广泛使用可以大大减少该国与世界的交流成本,汉语文化推广受到各国的欢迎,中国以“孔子学院”项目为契机,扩大我国与世界各国之间的文化交流,促进人民之间的相互交流,增强彼此的信任。文化交流带动双方的人员交流,从而为贸易往来赢得信息资本(Combes等,2005;Ginsburgh等,2017),文化密切交流中成长的人们相互间减少了陌生感(增强了信任度),有利于抑制贸易中的机会主义(Choi,2002)。Lien等(2012)在考察孔子学院对中国旅游贸易的影响时,采用了2010年国别孔子学院拥有数目的截面数据,并没有考虑孔子学院的设立和启动时期差,影响了估计的准确性。然而现实中,政策冲击在跨国别(地区)样本中存在时间差异性。连大祥(2012)研究了孔子学院在推动贸易和投资方面的作用,发现孔子学院的设立对中国贸易和投资起到促进作用,在投资方面所起到的作用比贸易方面更显著。

总体而言,语言文化因素在中国贸易方面的重要影响为许多研究者所重视,但现有研究主要从东道国文化特征和文化差异的角度展开,中国作为母国积极主动开展的对外文化交流活动对我国出口贸易的潜在助力作用则被普遍忽视,有关语言文化推广机构对一国经贸发展影响的相关研究也鲜有涉足。本文的贡献在于:第一,通过建立理论模型分别从三种信息渠道的贸易创造效应(克服语言壁垒降低贸易成本,文化认同影响该国消费偏好,双方人员交流产生社会网络效应)来解释语言文化对贸易的影响机制。第二,现实中,政策冲击在跨国别(地区)样本中存在时间差异性,并且孔子学院的“汉语传播”政策在全球开展中存在国别差异。“汉语文化传播”的政策效果分析可以被看作是一项自然实验,为了获得科学的判断,有必要针对总体样本进行控制,使得实验组和对照组样本国家尽量相似。因此在实证方法上面,本文采用双重差分(DID)的方法,考察实验组(实行“汉语传播”战略合作的国家)和对照组(未实行该政策的国家)的平均变化在多大程度上可归因为政策冲击。鉴于以孔子学院为基础的“汉语文化传播”分为 2005—2010年和 2010—2015年两个差异化阶段,我们利用多重估计方法针对多重样本(截面和时期子样本)进行估计,此外针对选择性偏误的内生性问题,DID在某种程度上可以较好地加以解决。第三,为了多维度刻画“中国制造”的海外竞争力,从扩展边际的视角我们还考虑了中国出口产品的多样性(EV,Export Variety)以及“中国制造”在各国的地位(ER,Export Rank),进一步分析汉语文化传播对出口产品多样性的影响。第四,“汉语文化传播”政策影响制造品贸易的结果可靠性仍待继续检验,鉴于此,本文利用对象国居民来华旅游的数量①国际旅游可以加深外国消费者对东道国的文化认知,使其更广泛接触东道国传统工业品和制造品,长期来看旅游贸易必然会带动制造业商品的双边贸易(Hehmet等,2010;Shawn等,2011)。以及 2005—2015年期间各国在不同年份可能与中国建立“汉语文化传播”战略合作的概率值(通过Probit的二元选择模型实现估计)分别对研究结果进行稳健性检验。

二、理论模型

基于 Felbermayr等(2010)的模型框架,我们简要给出“汉语文化传播”政策背景下的一个重力方程理论基础:模型设定允许“汉语文化传播”存在三个渠道的贸易创造效应,包括“语言克服效应”、 “消费偏好效应”和“社会网络效应”。依据 Combes等(2005),我们假定国家i的代表性家庭存在Dixit-Stiglitz效用函数,在考虑国内和进口双重多样性前提下,该效用函数可描述如下:

式(1)中,xijh定义为国家j供给的多样性h在i国的消费数量;N是国家数量,nj是多样性规模,σ是替代弹性。相对标准模型的修正在于纳入消费偏好参数ijα(表示国家 i的代表性消费者对国家 j的产品消费偏好)。在预算约束集下最大化公式(1)可获得国家i对国家j的进口需求量:

式(2)中,pj是国家 j多样性产品的价格,且多样性之间无价格差异;Tij>1是国家i和j之间一个额外的冰山贸易成本。因此,CIF价格由pij=Tijpj给定,则国家 i的总价格水平为,而总支出水平由Ei给定。

首先,“汉语文化传播”政策增加了跨国的信息流。文化交流意味着人员流动,也意味着中华文化作为信号符号在空间区域间的推广和传播,这创造了非价格的信息产品,也扩大了两国的贸易机会。此外,“汉语文化传播”在长期来看对东道国企业是有价值的资产,有利于企业扩大与汉语来源地(中国)的贸易往来。通过“汉语文化传播”还可以吸引东道国人员来华交流,这会促进他们对汉语来源国(中国)语言和文化的了解,且熟知双方国家的商业、法律、政治体制。鉴于此,“汉语文化传播”降低了贸易成本且扩大了双边贸易流(即包括出口和进口两方面)。

借助 Wagner等(2002)的移民网络分析思路,我们认为“汉语文化传播”主要通过信息机制降低额外贸易成本来带动贸易发展,其存在三个信息机制或渠道的贸易创造效应。第一种信息渠道可称之为“语言壁垒克服效应”,汉语语言作为交流工具可以克服语言壁垒(即贸易摩擦成本),具体来说有利于信息顺畅沟通以及信任机制的建立(Melitz 和 Toubal,2014)。第二种信息渠道则是“偏好创造效应”。根据“消费者文化理论”(Consumer Culture Theory,CCT),文化认知和认同对消费者克服产品陌生感具有良好的作用,“汉语文化传播”可以塑造消费者的价值观和文化亲切感,镶嵌于产品中的中华文化元素可以被认可。另外,基于移民理论的观点认为,海外华侨移民同样具有家乡情结,从而对家乡产品具有消费偏好(Gould,1994;Head和 Ries,1998;Girma和Yu,2002;Wagner等,2002)。第三种信息渠道为社会网络效应(network effect)。“汉语文化传播”交流带动了双方人员交流,从而通过建立社会网络资本降低贸易成本。

我们假定额外贸易成本Tij可表达为贸易政策关联型(POLij)、地理因素(GEOij)以及信息关联型(INFOij)三类成本,且满足连乘积的关系模式。每类成本均被假定具有冰山成本形式。我们认为对象国和中国的任何自由贸易协议都可以在政策上降低贸易成本,因此地理关联型贸易成本依赖于距离Dij和邻近度 ADJij。因此,

“汉语文化传播”政策变量的考虑。若对象国和中国分享一种语言( LANGij,即汉语),则信息成本大大降低。我们把“汉语文化传播”政策(culture communication policy)看作信息政策调整变量,即 I=eCCPit;其中,对象国和中国合作实施了“汉语文化传播”政策(合作启动孔子学院)取 1,否则为 0。基于 Felbermayr等(2010)的思路,我们得到信息成本为:

三、实证框架与预期假说

(一)识别“汉语文化传播”政策下的贸易效果——双重差分法(DID)

“汉语文化传播”并非中国单方的自利性行为,属于中外双方合作的共赢机制(Hsiao 和 Yang,2008),各国(地区)政府对待“汉语文化和语言”的接受和需求强度存在差异性,如各国与中国签订的“孔子学院”协议和启动时期均存在差异性,这使得我们使用双重差分法(DID)估计 “汉语文化传播”的政策效果成为可能。

基于孔子学院的“汉语传播”政策在全球开展中存在国别差异,我们将政策样本分为两个阶段,即:“汉语传播”早期战略合作(2005—2010年)阶段,早期语言战略合作的国家(即和中国合作创办超过 1个孔子学院的国家)称之为实验组,期间共有 51个国家(共建有 268所孔子学院;其他未和中国实行“汉语传播”早期战略合作的国家为对照组);“汉语传播”后期战略合作(2010—2015年),后期总共有75个国家(地区)构成语言战略合作的样本数。“汉语文化传播”的政策效果分析可以被看作为一项自然实验,为了获得科学的判断,有必要针对总体样本进行控制,使得实验组和对照组样本国家尽量相似。删除部分规模异质性以及数据缺失的国家样本,余下 119个国家进入遴选后的处理组。

双重差分法是基于处理组和对照组的组间跨期的变异程度推断出政策效果,即实验组(实行“汉语传播”战略合作的国家)和对照组(未实行该政策的国家)的平均变化在多大程度上可归因为政策冲击。本文的DID估计方程如下:

式(5)展示了DID简单的估计逻辑,其中因变量为Yit(即体现中国制造影响力的一组指标,如中国和对象国的双边贸易额、中国和对象国间的相互投资额、中国在对象国贸易伙伴中的地位等)。C CPi为实验政策变量,即“汉语文化传播”战略合作政策。α1描述了政策实验组和对照组的平均组间差。P ostt为虚拟变量,体现政策的时期状态,即一个国家处于实施“汉语传播”战略合作政策后的年份时,该变量取值均为1,其余年份都为0。鉴于不同国家的政策实施点(年份)T*均有所不同,且 T*跨度于 2005—2010年间,其中α2体现语言合作政策实施前后两期样本本身的时间趋势变化。CCPi×Postt为交互项,该变量的OLS估计系数γ表示DID的估计值(本研究最关注的目标系数),γ体现实施“汉语传播”战略合作的政策效果,可表示为:

(二)汉语文化传播与“中国制造”的海外影响力存在的关联机制——内生性问题

1.国家管理者在对待“汉语文化传播”战略合作时,可能存在选择性偏误(selection bias)。也就是说,不同国家在实施与中国进行的“汉语文化传播”战略合作时,可能存在自选择机制(self-selection),即与中国存在密切经济贸易合作的国家,更可能接受中国的汉语文化传播战略;同样,我国也更愿意与重要的贸易伙伴加强文化和语言交流。然而尴尬的事实在于,“自然实验天生就是难以令人信服”,因为国家战略管理者的偏好选择性导致了目标样本的选择性偏误,进而影响估计的有效性和一致性。另外,国家管理者可能出于其他未知因素作出了与中国保持一定的汉语文化合作战略的意向。

如果没有内生性问题,我们对式(4)使用OLS估计就可以推断出“汉语传播”战略合作的政策效果。然而虚拟变量 CCPi和控制变量Xit都可能与扰动项εit存在内生关联;且线性模式本身可能成为内生性的问题来源。具体来说,除了选择性偏误外,我们可能面临其他两种内生性偏误。

2.“汉语文化传播”国家战略合作的关联性溢出效应。鉴于我国在全球倡导的孔子学院伊始,许多与我国保持经济贸易往来的国家对此保持了极大兴趣,自2004年11月全球首家孔子学院在韩国成立以来,我国通过孔子学院来推动“汉语文化传播”战略合作的意向很清晰;随着近邻及重要伙伴与中国的文化交流合作的日益推进,其他国家可能存在纷纷效仿的意向,进而导致2010年前后孔子学院在世界各个角落“遍地开花”。这就意味着扰动项εit之间存在相关性,在计量上线性OLS估计难以克服空间上的截面扰动,某个小事件引起的政策冲量,就可能引起更大的空间经济学上的“聚变式集聚”反应。若把中国与海外“汉语传播”的早期战略合作期(2005—2010年)比喻成温和发展期,那么2010年后依托孔子学院的“汉语传播”战略合作则进入快速上升期。

3.“汉语文化传播”国家战略合作的时机性。各国在考虑是否与中国开展“汉语文化传播”的战略合作时,具有“审时度势”的决策意识:不仅会考虑国际形势(采取效仿跟风战略),各国也会从自身发展的阶段性以及与中国经贸合作的阶段性,选择最佳时机来与中国开展“汉语文化传播”国家战略合作。

(三)“汉语文化传播”政策效果识别的修正策略

在计量经济学中,影响因变量Yit的无法观察因素(扰动项)itε被分成两类:意识固定个体效应(不可观察且不随时间变化的个体异质性),我们用iη表示,其代表了所有影响Yit但不随时间变化的遗漏变量;而时变误差用itμ表示,它代表了因时而变(time varying)且影响Yit的遗漏变量。因此,式(5)可以变为:

首先,针对选择性偏误的内生性问题,DID在某种程度上可以较好地加以解决。尽管针对 CCPi和ηi相关导致的样本选择偏误,如不同国家管理者会根据自身的特征ηi来决定是否参与中国的“汉语传播”战略合作,但是 DID估计可以通过差分来消除掉政策CCPi前后的ηi因素。其次,由于“汉语传播”国家战略合作的关联性溢出效应存在,进而出现的扰动项截面关联可以通过 SUR估计来加以克服①在现实宏观经济中,诸多经济变量或现象均存在同期的截面关联性,如在不同的资产定价模型中,我们发现资产在同一特定市场环境下,市场波动会对所有个体造成共同或类似的冲击(且不易被发现或观察),其扰动项通常会表现出显著的同期相关性。。最后,本文尤为担心的是,不同国家管理者在参与实行中国的“汉语传播”战略合作时,具有时机选择性,即CCPi与μit存在时期关联性。世界各国与中国开展的孔子学院建设始于2004年末以及2005年初,2010年左右到达一个小高峰。世界各国管理者的政策选择是基于随时变化的不可观察因素(随时间变化的国家异质性),而不是国家固定效应,此类时期关联偏误是DID无法解决的,我们需要借助干预效应模型(Treatment Effect Model,TE)。

(四)干预效应模型——纳入是否参与“汉语文化传播”战略合作的影响因子

为了克服时期关联性的选择性偏误,我们借助 Maddala(1983)的干预效应模型对内生虚拟变量(dummy endogenous variable)建模。通过对内生虚拟变量建模来修正选择性偏误是Heckman(1979)的贡献,他把未观察到的选择因素看成遗漏变量问题,通过从样本选择模型中获得信息来矫正结果变量方程由内生虚拟变量产生的偏差。Maddala(1983)将 Heckman样本选择模型用于受限因变量,即只有内生选择变量D=1才能够观察到结果的“偶然截尾”问题;而干预效应模型解决的是在项目评估中 D=1和 D=0都能观察到结果的选择性样本问题。本文的干预效应模型(TE)设定如下:

式(8)和式(9)中itε和itμ为两个回归方程的扰动项,且服从二元正态分布,均值为0,协方差矩阵为

在式(9)中,Cit是一组影响一国是否参与中国“汉语传播”战略合作的自变量,他们决定了或选择过程。式(9)中的是潜在变量,如果,则观察到的虚拟变量 CCPi= 1,否则 CCPi= 0。方程(8)和方程(9)表达了一个转换回归(switching regression),通过方程(9)替代方程(8)中的 CCPi,我们就控制了方程(8)由样本选择问题引起的偏误。对这一方法的详尽推导参见 Heckman(1979)和 Maddala(1983)的研究。

(五)预期假说——“汉语文化传播”战略合作的贸易创造效应

“汉语文化传播”政策在一定时期内存在多重机制影响中国的对外贸易。基于Felbermayr 等(2010)的理论模型思路,我们给出以下贸易拉动的预期假说机制。

1.基本假说(成本克服效应):基于孔子学院的“汉语文化传播”战略合作,从长期来看可以促进对象国贸易企业或人员的中文交流能力。我们预期“汉语传播”合作越密切,越能够消除对象国和中国贸易交往中的贸易摩擦和交易成本,增强“中国制造”的竞争力。

2.假说 A(消费偏好效应):基于孔子学院的“汉语文化传播”战略合作是一国强化与中国关系意愿的信号机制,其对中国语言文化在对象国的传播作了重要的宣传工作。这有利于对象国消费者熟悉“中国元素”和制造的贸易品,从而增强“中国制造”的竞争力。

3.假说 B(社会网络效应):基于孔子学院的“汉语文化传播”战略合作,将带动双方国家(对象国和中国)之间的人员交流,这有利于培养以后商业活动中的社会网络,而那些熟悉双方语言文化的人士在两国间的频繁交流,可以起到商业桥梁的作用,进而可以增强“中国制造”的竞争力。

4.延伸假说 1(时效性或滞后性):“汉语文化传播”政策的贸易创造效应具有时效性或滞后性,语言和文化被异国民众认知和认同需要一个过程,文化推广政策有利于加快汉语文化在对象国的传播,但不会对经贸拉动产生立竿见影的作用。

5.延伸假说 2(国别差异性):“汉语文化传播”政策的贸易创造效应具有国别(地区)差异性:在落后贫困(或相对封闭)的国家,“汉语文化传播”的贸易拉动效果最为显著;而在成熟的发达国家,中国与之经贸交往较为频繁,“汉语文化传播”的政策效果相对较弱。

四、变量与数据描述

(一)变量选择

针对上文的多角度假说机制,我们选择中国的出口额(EX)以及与对象国的双边贸易额(EM)作为被解释变量。为了多维度刻画“中国制造”的海外竞争力,我们还考虑了中国出口产品的多样性(EV)以及“中国制造”在各国的地位(即中国制造品在对象国进口中的份额,ER)。此外,根据 Felbermayr等(2010)模型,我们选择了一组针对性的基础和控制变量,包括规模、人口、距离、贸易政策、区位、语言和制度等。

(二)数据来源和统计性描述

双边贸易流数据主要来自历年中国统计年鉴以及联合国商品贸易统计数据库(COMTRADE),贸易总量(EM)是基于SITC 4 digits 的双边贸易量指标,出口贸易多样性由 Feenstra(2004)的测算指数获得(以中国总出口品种为多样性全集 I,加权计算各国的相对水平),样本年份为 2005—2015年。孔子学院的基础数据来自中国国家“汉办”的官方网站。

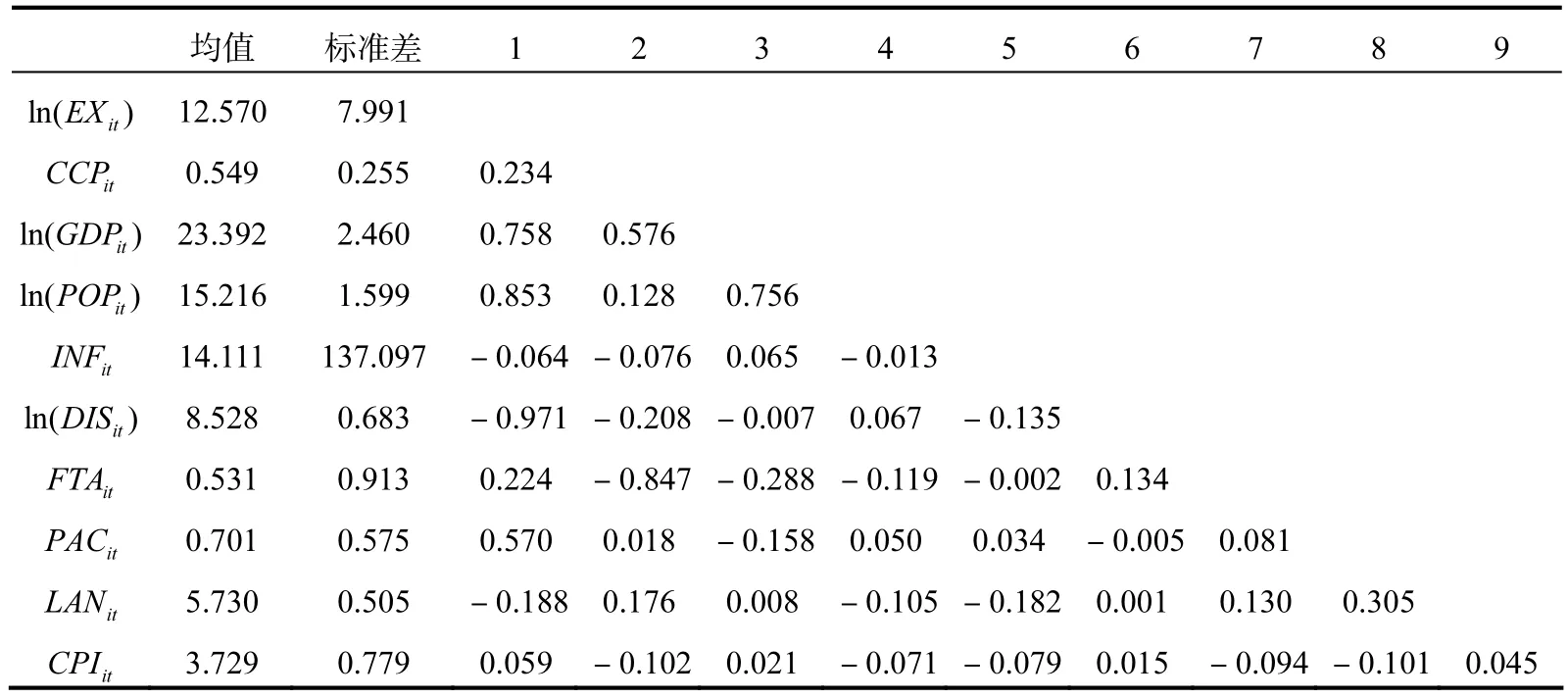

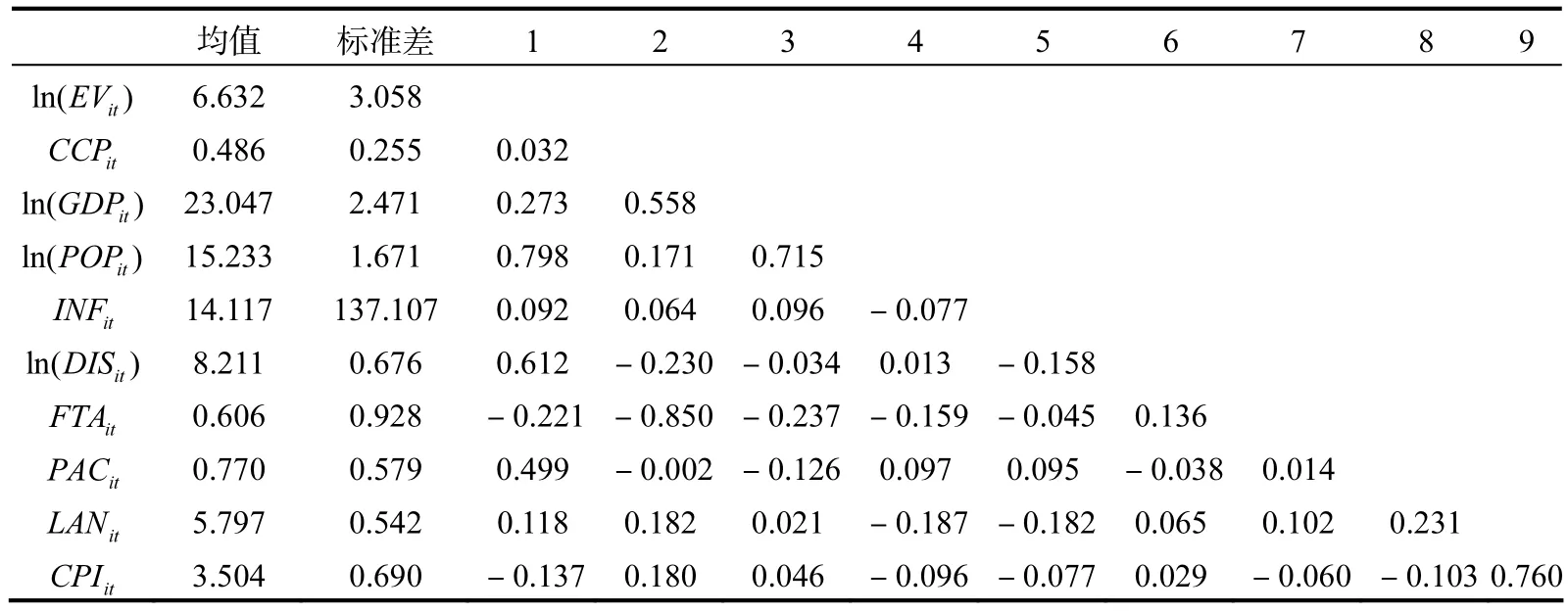

引力模型中基础和控制变量的数据来源广泛。其中贸易对象国 GDP以及通货膨胀率(INF)均来源于世界银行在线数据库(World Development Indicators Database),国家人口数据来自联合国在线数据库。贸易政策考虑中国与其他国家和地区签订自由贸易协定情况(属于19个已签署协定国之一,虚拟变量取1,否则为 0)。语言差异度指标以 Brown、Holman 和 Wichmann(2013)与 Lien等(2014)以及 Ghosh(2017)等人的研究为基础,即对跨语种(各种语言和汉语)的差异性进行了定量化识别。其中贸易距离Dis来自卫星定位系统Google Earth 的测量以及地理网站(www.geobytes.com/city distance),PAC(区位接壤)、LAN(语言)变量根据世界实情报告(World Factbook)获得。我们选择贸易对象国的清廉指数 CPIjt作为制度变量,数据源自“透明国际”(Transparency International,TI)网站(网址为 http://www.transparency.org)。相关样本的统计性描述如下表1和表2。

表1 样本特征和相关性矩阵(出口额,样本量=1547)

表2 样本特征和相关性矩阵(出口多样性,样本量=1509)

五、实证结果分析

(一)“汉语文化传播”战略合作对“中国制造”的总体影响

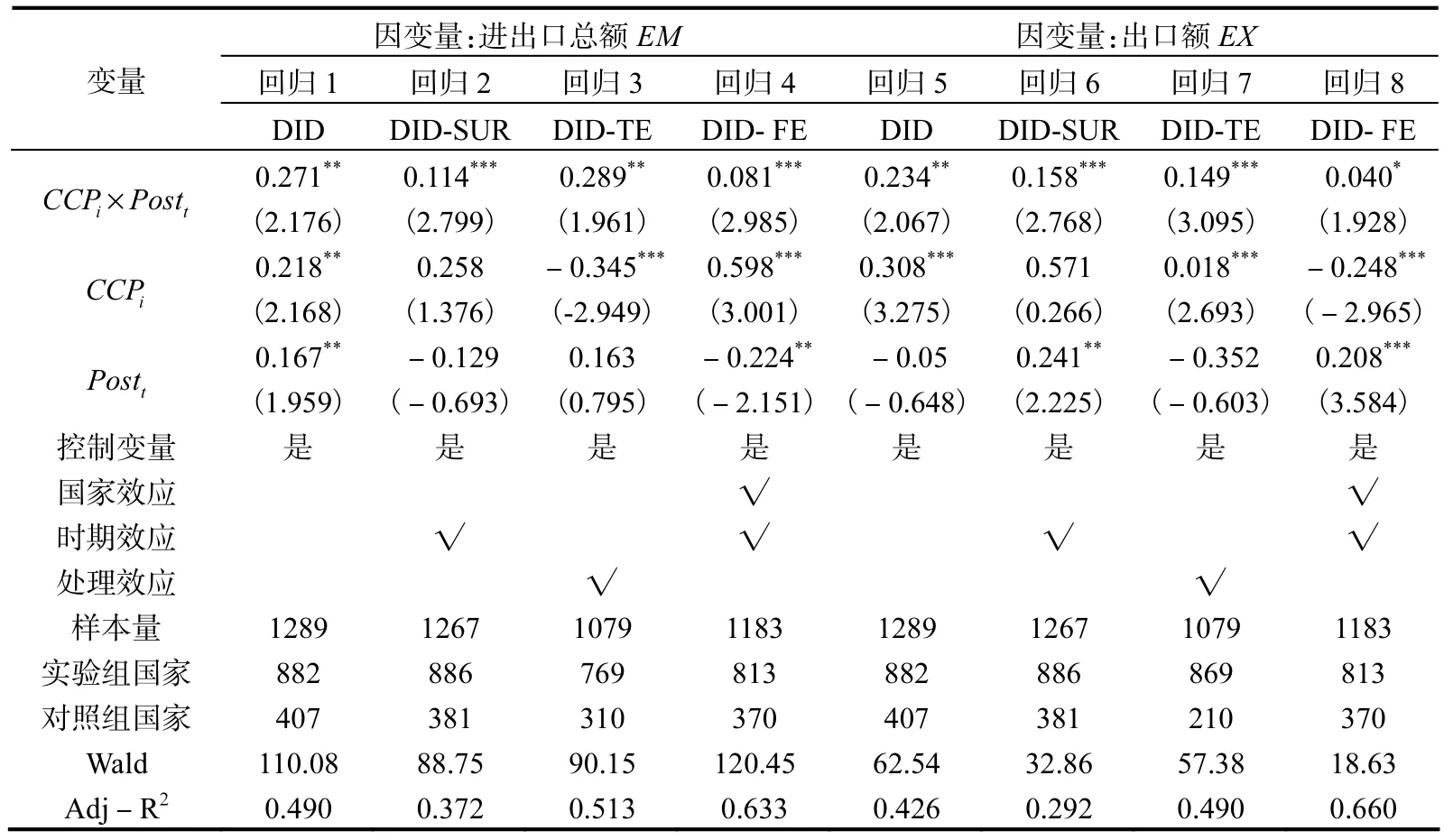

本部分首先选择“中国制造”进出口总额和出口额分别作为因变量,考虑到“汉语文化传播”对贸易的影响具有较强的时滞性,我们选择因变量滞后 3期Yit-3进入方程。表3汇报了估计结果。其中回归(1)至(4)为进出口总额的估计结果。在利用DID估计的基本回归1中,核心政策变量 CCPi×Postt的估计系数显著为正,通过了5%的显著性水平,这意味着对象国和中国开展“汉语文化传播”战略合作,有利于双方进出口总额的提升,符合我们的基本预期。另外,我们利用出口额作为被解释变量进行了 DID估计,回归(5)的估计结果与回归(1)保持了一致性。鉴于对内生性问题的担忧,我们针对两个因变量分别进行了多组考察。首先,我们考虑到各国截面间的相互影响,在回归(2)和回归(6)中设置了DID-SUR估计;此外,经验分析还考虑虚拟变量 CCPi的内生性问题,我们通过在回归(3)和回归(7)中设置 DID-TE模型估计来克服样本选择性偏误问题①此外逆向因果关系也可能导致内生性问题,DID估计可以通过差分来消除掉政策 CCPi 前后的ηi因素(即逆向因果的内生性扰动项)。为了稳健性,我们也引入了干预效应模型来解决样本选择导致的内生性。。最后,鉴于样本可能存在时期相关性,我们在回归(4)和回归(8)中针对面板数据同时使用双重固定效应(国家固定效应和年份固定效应),以此消除时期扰动因素。

从表3回归的整体来看,“汉语文化传播”政策显著地提升了中国制造的贸易水平;如核心变量 CCPi×Postt在绝大部分方程中表现良好,均通过了 5%的显著性水平。参照回归(1)的系数值,我们可以得出孔子学院的“汉语文化传播”政策可以提升0.271个指数单位的贸易总额以及 0.234个指数单位的出口额。尽管贡献系数值并不大,且存在3年的滞后期影响,但我们不能忽视“汉语文化传播”的长期战略意义。

表3 基准回归——“汉语文化传播”对进出口总额和出口额的影响

(二)“汉语文化传播”对中国制造影响的贸易创造效应——分层检验

“汉语文化传播”对贸易拉动的作用存在多重影响机制,我们针对上文的预期假说机制有目标地进行识别检验①鉴于内生性问题的担忧,我们分别利用 DID-SUR和 DID-TE方法在两个因变量组中的回归(2)和回归(3)以及回归(6)和回归(7)进行了多组估计。。

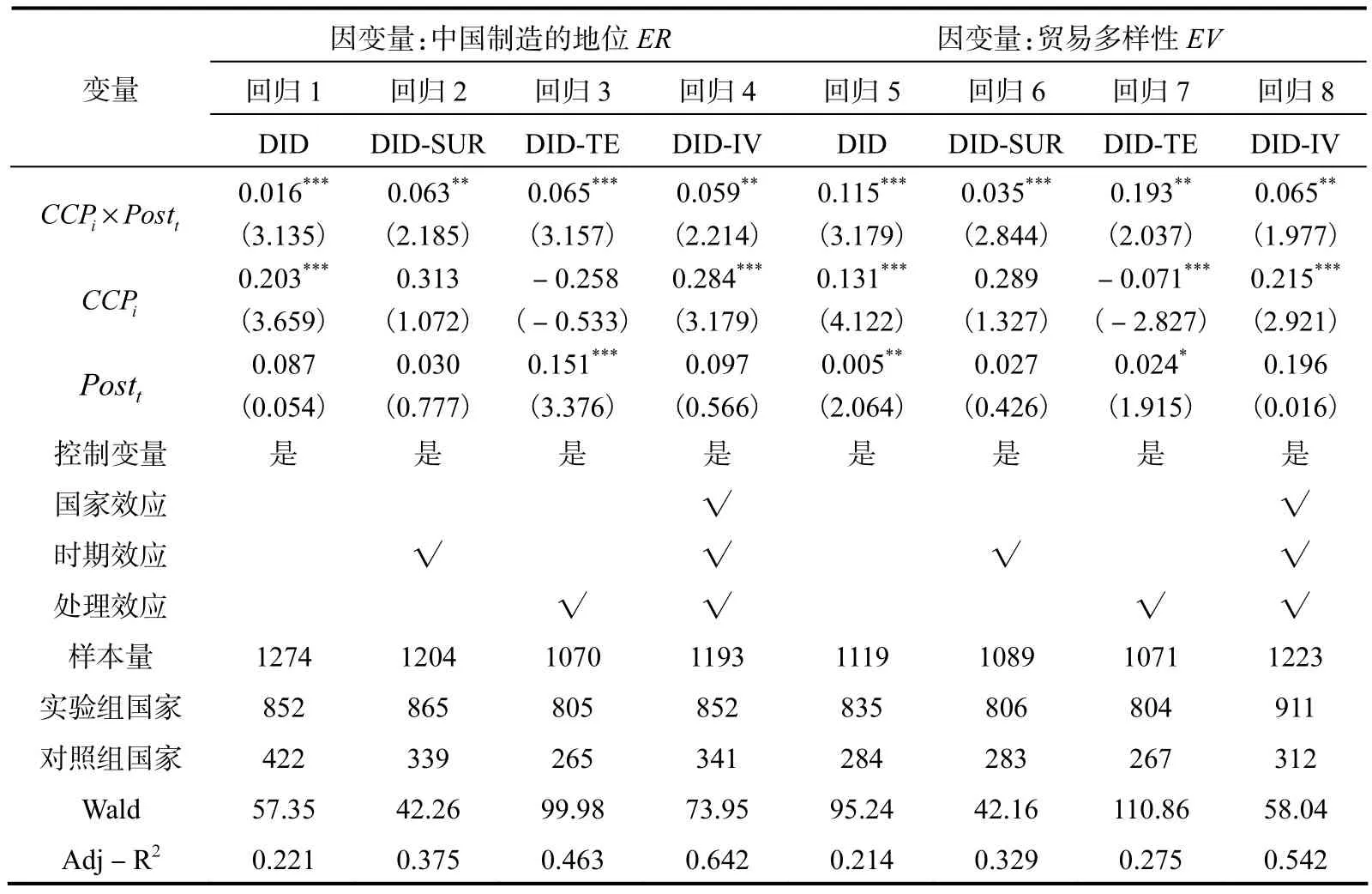

首先,针对贸易成本克服效应的基本检验。表4引入了“中国制造”海外地位作为因变量,即中国制造品在对象国进口中的份额作为指标分别进行了四组估计,见回归(1)~回归(4),估计结果与表3保持了一致性。我国通过在贸易对象国推动“汉语文化传播”政策,一方面提升了中文作为交流工具的价值,另一方面很好地宣传了中国语言文化形象,孔子“和而不同”的精神符号有利于营造友好贸易合作的氛围,扩大了中外信息交流平台,间接地为“中国制造”贸易品在海外销售赢得了信息资本(即克服了贸易的信息成本),这最终有利于我国制造品在对象国市场相对份额的提升(即验证了基本假说)。

其次,针对消费偏好效应的检验。表4在回归(5)~回归(8)中选择贸易多样性作为因变量,其中 DID方法下 CCPi×Postt的估计结果表明,“汉语文化传播”政策的推进在一定时期内有利于中国产品多样性的出口,我们认为对象国居民扩大了来自中国的产品多样性消费。2005年至今,以孔子学院建设为契机的“汉语文化传播”政策深化了对象国居民对中国制造品的认知和认同,从而提升了其在海外的影响力,部分验证了“汉语文化传播”的消费偏好效应(即预期假说A)。

最后,针对社会网络效应的检验。“汉语文化传播”影响贸易的间接机制还来自于移民和留学生、商务人员等为基础的人员交流。大量的经验证据来自先前文献考察,如Rauch 和 Trindade(2002)、Wagner等(2002)及 Dunlevy(2006)发现人员交流(社会资本)的贸易创造效应。鉴于此,我们借助海外在华留学生作为对象国扩大与华贸易的工具变量,分别进入了回归(4)和回归(8),总体表明“汉语文化传播”可以促进人员交流,从而通过间接机制扩大中国制造在海外的竞争力,基本可以验证社会网络效应的预期假说B。

表4 “汉语文化传播”对贸易多样性和“中国制造”海外地位的影响

(三)“汉语文化传播”战略合作对“中国制造”的时效性和国别差异性

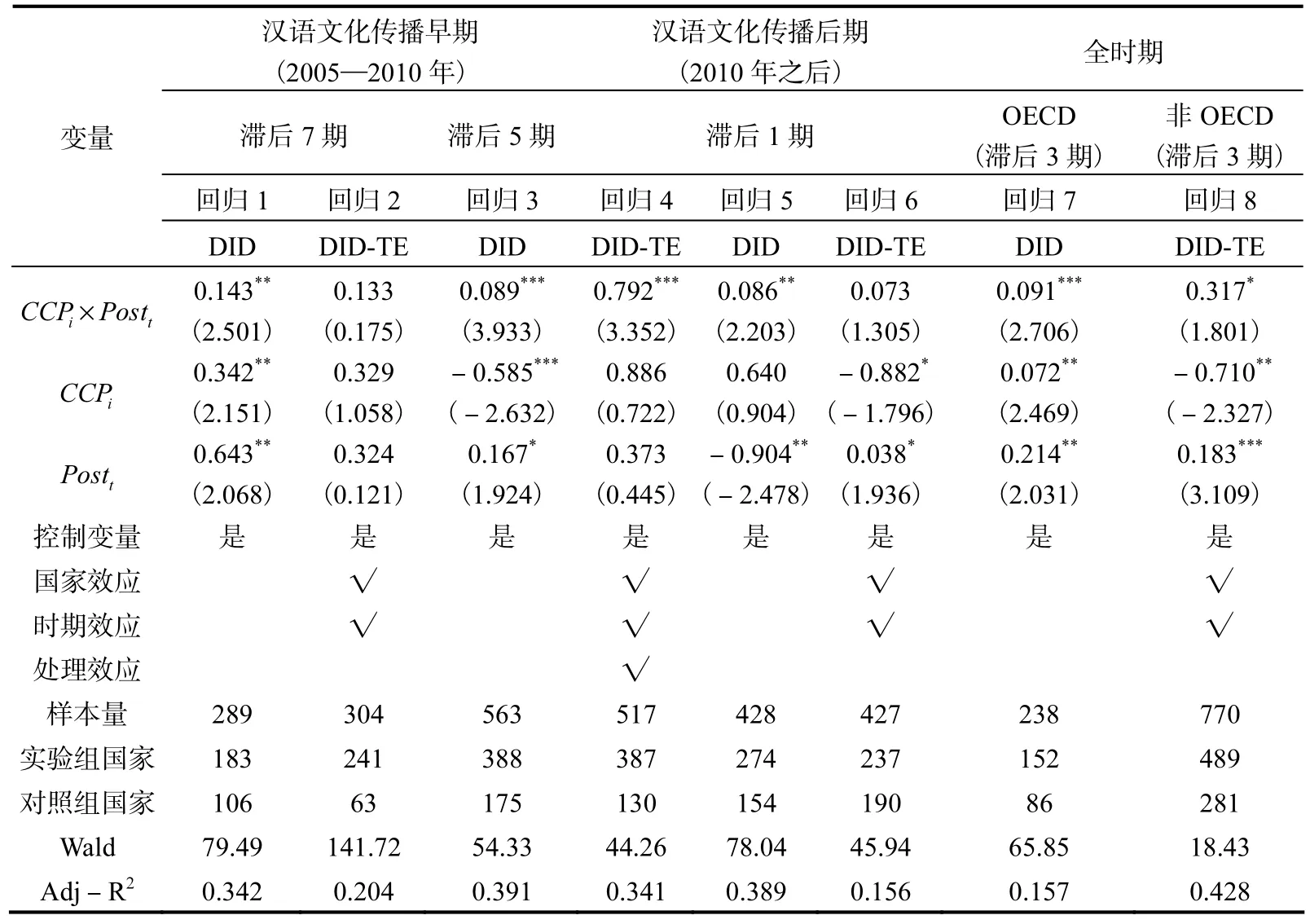

1.时效性和滞后性的检验。“汉语文化传播”政策通过在世界各地启动孔子学院和孔子学堂,取得了良好的反馈,如受到当地政府和民众对中华文化和汉语的喜爱,甚至出现了短暂的汉语热,这有利于对象国和中国的商业贸易氛围,但是这不足以证明“汉语文化传播”政策对经贸交流产生了立竿见影的促进力。因为汉语文化传播的第一轮效果(短期)在于提升双方的人员交流以及旅游贸易的发展水平(Lien、Ghosh 和Yamarik,2014)。中华文化和语言传播需要一个被对象国民众认知和认同的过程,在中长期将对双方工业品贸易带来积极影响。为了检验“汉语文化传播”的时效性或滞后性,我们分别选择因变量滞后1期Yit-1、滞后5期Yit-5、滞后7期Yit-7进入方程,以此观察“汉语文化传播”战略合作的政策影响。

表5给出了实证结果,在汉语文化传播政策早期(2005—2010年)与中国展开合作的国家,贸易额水平从跨期或截面国别比较来看,增长都较高;相对来说,汉语文化传播后期(2010年之后)的参与国家表现欠佳。原因可能在于后期参与政策合作的国家也可能在早期就与中国建立了汉语文化传播战略合作(即该类国家同时出现在两期样本中),这体现了基于孔子学院启动的汉语文化传播政策效果存在时期递减性。也就是说,第一次孔子学院文化项目启动可以产生较大的反响和宣传作用,进而扩大双方交流的信息资本,有利于贸易量的上升;而随后的第二期孔子学院项目启动相比第一期,产生的反响和信息资本的积累量均较弱。

表5 多层滞后期的汉语文化传播效果检验(因变量:出口额EX)

2.国别差异性的检验。鉴于中国的“汉语文化传播”政策可能存在国别差异性,我们按照OECD将所有国家样本分为发达国家组和欠发达国家组,然后分别观察政策变量CCPi×Postt的估计系数。在回归(7)和回归(8)的比较中,我们发现非 OECD 组的系数值(解释力度)相对较高,尽管只通过了10%的显著性水平,但这仍然可以显示出相对落后闭塞的欠发达国家更能够从孔子学院为基础的文化交流中获得收益,因为语言的熟悉程度并不是孔子学院对经贸往来施加影响的唯一途径(Lien等,2012),孔子学院作为文化传播中的信息交流平台,更能够减少非 OECD国家和中国间的信息不对称,从而提升中国制造的出口水平。

(四)稳健性检验Ⅰ——旅游贸易替代产品贸易的视角

“汉语文化传播”政策影响制造品贸易的结果可靠性仍待继续检验。鉴于诸多学者认为语言文化的作用机制存在长期性和时滞性(Melitz和Toubal,2014),5年或7年是否仍属于短期影响?影响力的时效更可能存在 10年或者 15年之久吗?鉴于孔子学院启动和推进的年份尚晚(2004年中国成立“汉办”,2005年才开始启动),我们无法获知“汉语文化传播”政策在 15年后的真实贸易影响数据。但是,Lien、Ghosh和Yamarik(2014)认为文化宣传传播在短期内可以促进人员交往和旅游业的发展,他们的经验结果具有稳健性;OECD(2008)的经验研究发现1995—2007年间国际文化旅游占到国际旅游的 47%(其中 2007年国际旅游中的文化旅游达到 40%);国际旅游可以加深外国消费者对东道国的文化认知,使其广泛接触东道国传统工业品和制造品,长期来看旅游贸易必然会带动制造业商品的双边贸易(Eriyiğit等,2010;Shawn等,2011)。鉴于此,本文利用对象国居民来华旅游的数量进行再检验。

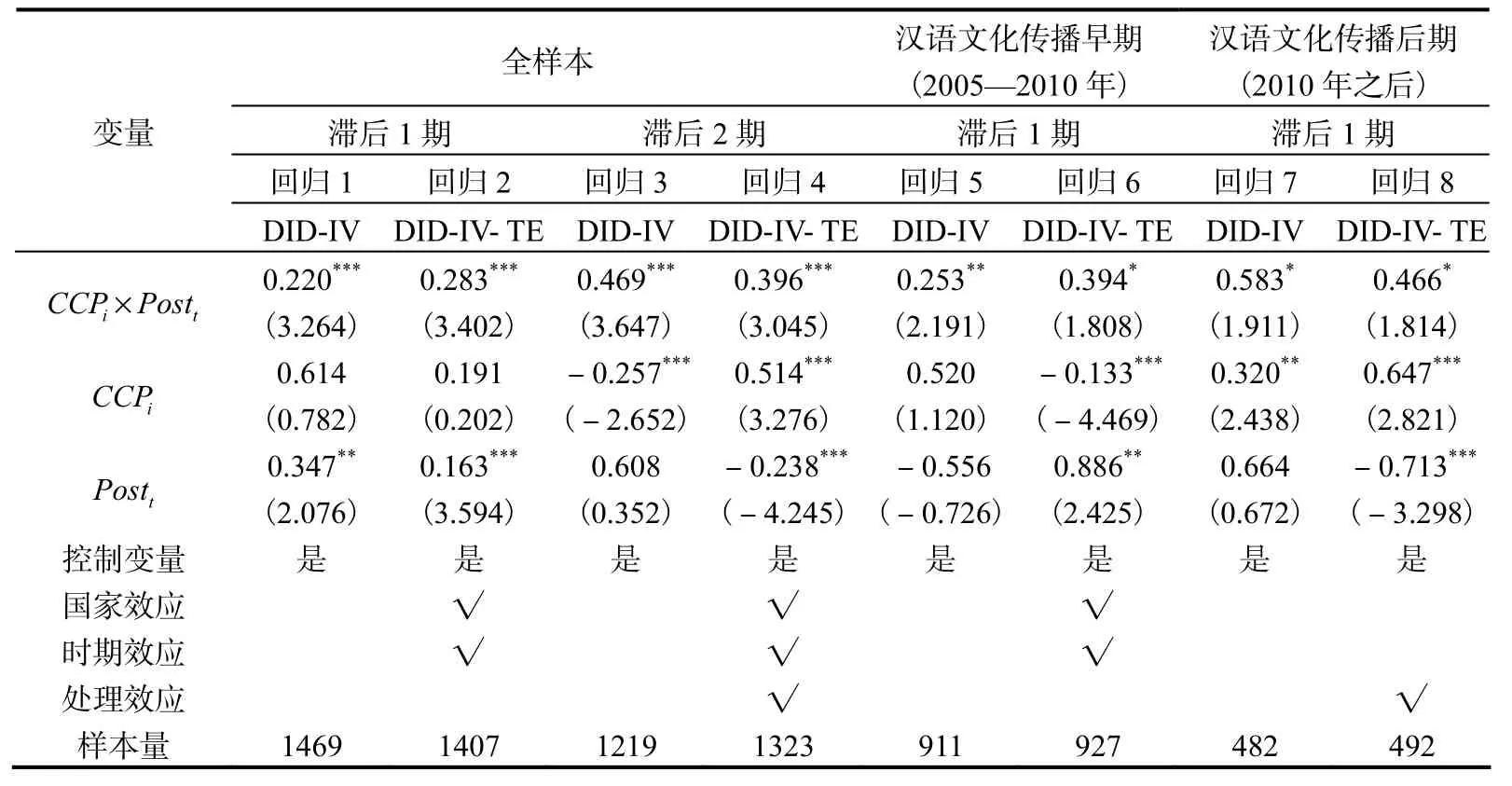

估计结果见表6,多组回归较为一致地显示 CCPi×Postt的系数显著为正,且解释力度大多高于表1的对应估计值。从政策时期比较来看,汉语文化传播早期(2005—2010年)的旅游贸易拉动效果更明显,且显著性水平也有所提升,如回归(1)~回归(4)四组均通过了 5%的水平检验;而汉语文化传播后期(2010年之后)的正向政策系数缺乏显著性支持。从政策效果的滞后期比较来看,滞后2期解释力度更高,这意味着我国与海外国家合作的孔子学院在短期内提升了人员交往程度。这表明在以旅游人数作为因变量的估计中,通过建立孔子学院的汉语文化传播的正向政策效果在短期内即可被识别,这与 Lien等(2014)的研究保持了一致性。从长期来看,以人员交流为基础的信息优势必将积累起来,并逐渐通过传导机制对产品贸易产生积极影响。

表6 因变量——旅游贸易替代产品贸易额

续表6

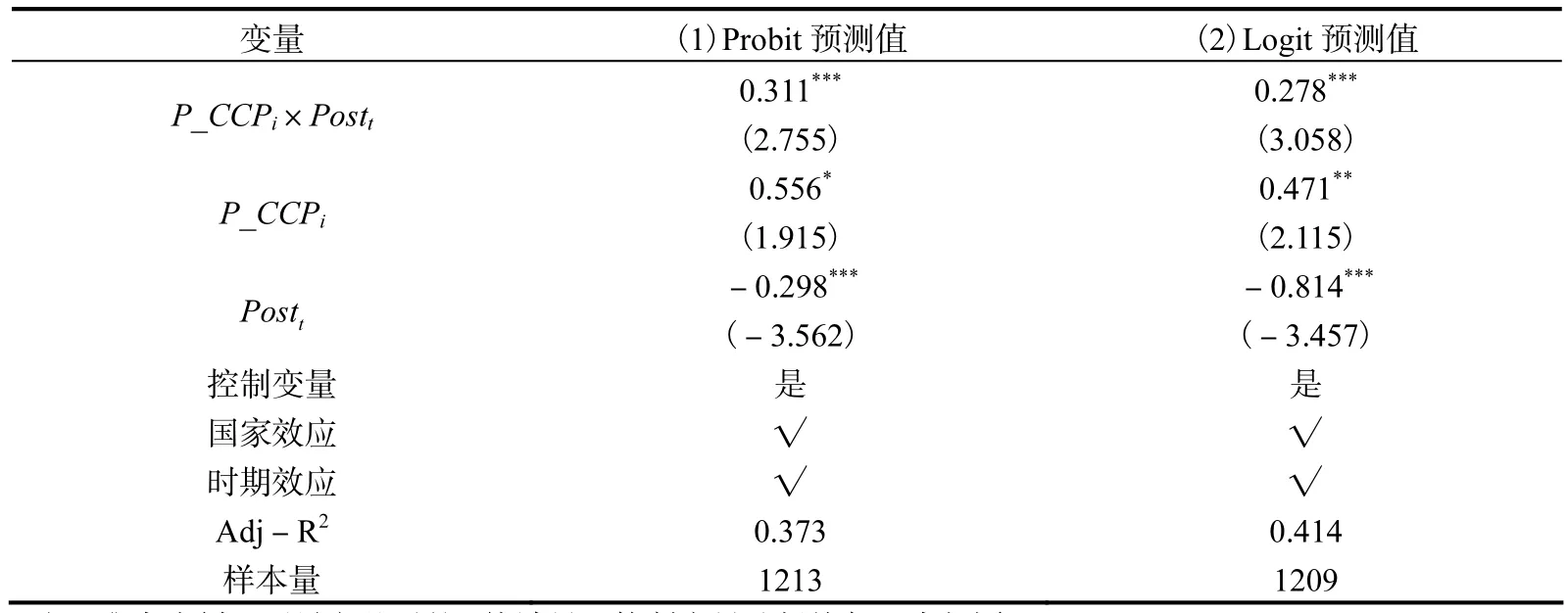

(五)稳健性检验Ⅱ——“汉语文化传播”战略合作发生概率预测值的再检验

前文估计样本的配对思路在于,选择没有建立孔子学院的国家作为建立孔子学院的国家的参照对象。以下我们借助包群等(2011)的方法,利用 2005—2015年期间各国在不同年份可能与中国建立“汉语文化传播”战略合作的概率值(记为 P_ CCPi,通过Probit的二元选择模型实现估计),进而进行模拟化的反事实分析,即以样本组国家(包括实验组与参照组)建立孔子学院的概率预测值 P_ CCPi来替代倍差法估计中的各国“汉语文化传播”战略合作行为 CCPi,从而观察在基于预测的实施“汉语文化传播”国家概率情形下,“汉语文化传播”政策是否能够带来中国的贸易量提升。该方法的优点在于可以在不用考虑处理组和对照组的区分前提下,利用反事实的预测值进行估计;且可以刻画“汉语文化传播”政策发生(t=1)与否(t=0)对经贸的影响方向和大小,具体结果见表7。

表7 基于预测概率值的估计结果(因变量:出口额EX)

我们分别通过Probit模型和Logit模型来估计确定各国开展孔子学院项目合作的概率值,并利用概率预测值P_CCPi分别再进入表7第(1)列和第(2)列重新进行估计,结果与上文保持了良好的一致性,即总体上在控制了国家规模和距离等要素后,P_CCPi×Postt的估计系数为正,且分别通过 10%和 5%显著性水平检验,我们认为基于孔子学院项目合作的“汉语文化传播”在一定时期后可以提升中国制造的出口水平,结果具有一定的稳健性。

六、结 论

中国“汉办”成立于 2004年,目的在于通过孔子学院和孔子学堂在世界范围内推广汉语文化,从而加强世界与中国的联系,这是在国际范围内倡导“开放包容”和“自由交流”的信号。以建立孔子学院为契机的“汉语文化传播”政策具有正面的宣传效果,向世界展示中华语言文化的积极因素,如“和而不同”的孔子精神,这有利于世界各国人民充分了解中国的历史和文化价值观。人们对于异类文化和事物只有在认知的基础上,才会产生认同和好感(偏好)。本文借助 Felbermayr等(2010)的贸易信息成本模型,突出汉语文化传播作为信息成本的函数影响双边贸易流,进而通过(多学科广为运用的)自然实验法 DID来识别“汉语文化传播”政策的经贸拉动效果。按照是否与中国合作建立孔子学院为“友好关系和交流”变量,将全球与中国存在经贸往来的国家分为实验组(存在“汉语文化传播”合作关系的国家)和对照组(无合作的国家)。鉴于以孔子学院为基础的“汉语文化传播”存在(2005—2010年)和(2010年至今)两个差异化阶段,我们利用多重估计方法针对多重样本(截面和时期子样本)进行估计,较为一致地表明“汉语文化传播”政策对于拉动中国对外经贸交往是一种积极因素。我们的发现还可以归纳为:(1)“汉语文化传播”对中国制造的贸易拉动存在多重影响机制,包括消费偏好效应、社会网络效应;中国“汉办”在海外的文化推广政策有利于海外居民了解中华语言和文化,这有利于促进外国民众对中国制造品的认知和偏好需求;而文化推广政策通过扩大了人员交流促进了商业社会网络的形成,从而有利于提高“中国制造”品在海外的竞争力。(2)“汉语文化传播”对经贸的影响具有时滞性,短期内文化传播存在即刻的宣传(或轰动)效应,如短期内对旅游贸易的拉动较为显著,但文化传播对于经贸发展更在于长期的潜移默化影响。(3)“汉语文化传播”对经贸影响具有国别差异性,相较 OECD 国家来说,欠发达(封闭的)国家更能够从孔子学院的交流平台中获得收益。当然,我们的经验研究结果尚待继续检验。