书脊藏身

——“不良教育家”塞林格

文_张喁

今年是《麦田里的守望者》作者塞林格诞辰100周年。对这部“轻度反叛”之作,1980年60岁的塞林格最后一次接受公开采访时表示,“已经没有更多关于霍尔顿·考菲尔德的东西了,再去读一遍书吧,一切都在书里了。霍尔顿·考菲尔德只是时间中冻结的瞬间。”

为反映这种青春“瞬间”,全书只写了主人公在三天内的事情,即塞林格不是作为青春期的代言人,在张扬年轻的个性,而恰好是对青春伤痛的轻描淡写,对青少年佯狂以引起大人世界的注意的一种轻蔑。但书中又借少年霍尔顿之口,对大人的世界——学校、社会极尽讽刺,准确地说,是霍尔顿讽刺和否定了一切,也包括同学,连大人的世界也不例外。

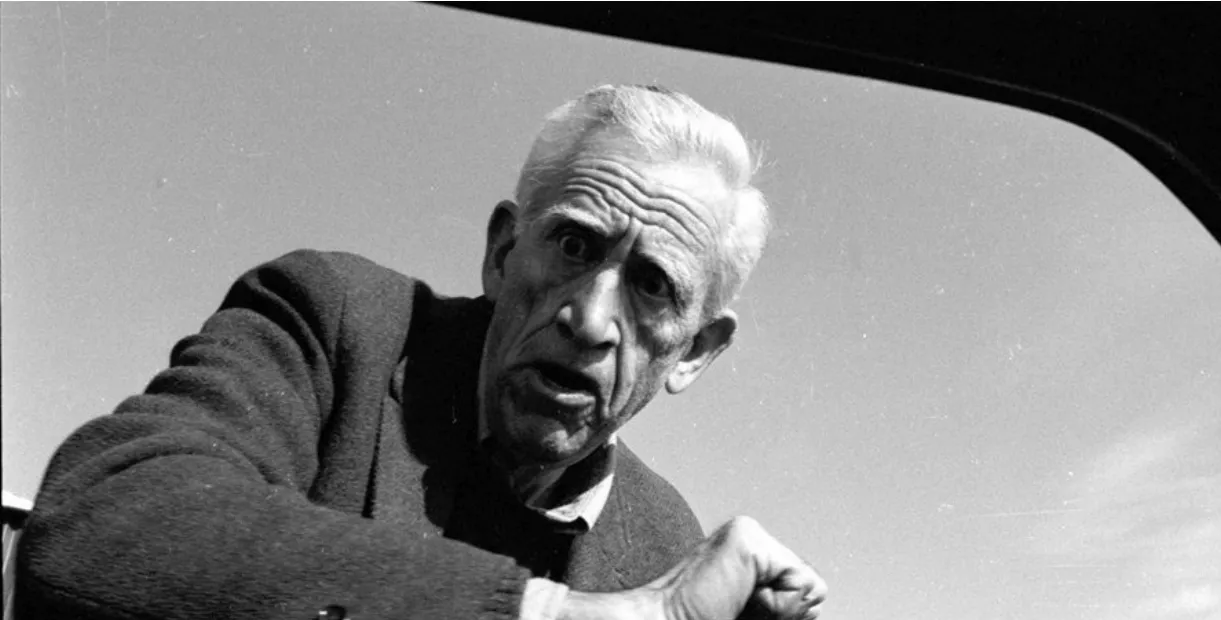

杰罗姆·大卫·塞林格(Jerome David Salinger,1919年-2010年),美国作家,他于1951年发表的著名小说《麦田里的守望者》被认为是二十世纪美国文学的经典作品之一,引起世界性轰动,尤其受到美国学生的疯狂追捧

麦田里的刺杀者

怀揣着《麦田里的守望者》,塞林格的读者干了两票大事:

1980年12月8号,纽约,25岁的马克·大卫·查普曼蹲守在英国“披头士”乐队前灵魂主唱约翰·列侬位于中央公园的公寓门前——他可不是来追星的,虽然约翰·列侬的粉丝遍布全世界。虽然查普曼也是约翰·列侬的前粉丝,用今天的专有名词来说,是“粉转黑”——更确切地讲,是“相爱相杀”——晚间10点45分,列侬和妻子大野洋子完成录音,返回公寓,查普曼近距离向列侬开了5枪,4枪打中了列侬的肩部和后背。杀完人之后,查普曼没有仓皇逃跑,在原地翻开了《麦田里的守望者》,等着警察前来;

仅仅过了几个月,1981年,26岁的约翰·欣克利在华盛顿向时任美国总统里根连开6枪,总统毕竟是总统,防卫森严,特工们扑向杀手,使他后面几枪都偏移了目标,但前面有颗子弹打在防弹车身,再反弹射进了总统胸部,击断了第七根肋骨后钻进了左肺叶,那里离心脏只有3厘米。约翰·欣克利供述,他的作案动机都在《麦田里的守望者》一书里。

刺杀约翰·列侬的胖胖的青年查普曼,温和友善,乐于助人,是位基督徒,他认为自己是为了挽救大红大紫后堕落的约翰·列侬而刺杀他的,比如列侬在著名的《Imaging》这首歌中,居然唱道“请设想一下没有什么上帝”。查普曼被控杀人罪,他用圆珠笔在一页黄色司法用纸写下自己的声明,并寄到《纽约时报》。纸条的部分内容是这样的:

“我希望有一天你们都能读一读《麦田里的守望者》,我今后的所有努力都是为了这个目标,因为这本非同寻常的书里有许多答案,我真心希望的,是你们在寻找这些答案时,会去读一读《麦田里的守望者》,谢谢。”

而在法庭上,查普曼大段诵读《麦田里的守望者》中的题眼章节来为自己辩护——

“我老是想像一大群小孩儿在一大块麦田里玩一种游戏,有几千个,旁边没人——我是说没有岁数大一点儿的——除了我。我会站在一道破悬崖边上——我是说要是他们跑起来不看方向,我就得从哪儿出来抓住他们。我整天就干那种事,就当个麦田里的守望者得了。”

这是书中16岁的主人公对妹妹的走心交谈,查普曼认为这本书是写给他的,他就是小说主人公霍尔顿。

而刺杀总统的欣克利,智商一百一十多,高于常人,父亲是石油大王。虽然他将作案动机也归结于《麦田里的守望者》,他说“我所有的供词都写在《麦田里的守望者》里了。”但审理中发现他其实是想引起女星朱迪·福斯特的注意。

这两起刺杀案件,是20世纪西方社会举世瞩目的重大新闻,引发广泛关注。究其成因,却不是青少年看了黑帮电影而走上犯罪道路的常规推理可以简单解释的。案发当时,距离1951年《麦田里的守望者》首次出版,已过去了30年。

《麦田里的守望者》畅销且长销,从初版至今已卖了6000万本,影响了不止一代西方社会的读者尤其是青少年

麦田青青,请勿践踏

塞林格出生于1919年,上世纪50年代初,三十出头的他因《麦田里的守望者》一举成名。这本只有十几万字的小说是塞林格唯一出版的长篇小说,甫一面世即成畅销书,并引起很大争议。

和今天很多博眼球的只能畅销一时的畅销书不同,《麦田里的守望者》不仅畅销,还长销,从初版到今天已卖了6000万本,影响了不止一代西方社会的读者尤其是青少年,甚至今天我们见惯了的说唱文化中的反戴红色鸭舌帽的造型,就来自该小说中主人公少年霍尔顿的造型。这本书还在持续发挥影响,每年继续销售25万本。这本以叛逆著称的青春小说,也逐渐受到主流社会的接纳,成为今日美国众多高中或大学的必读书目。

《纽约时报》的书评写道:“在美国,阅读《麦田里的守望者》就像毕业要获得导师的首肯一样重要。”

这部小说成为美国现代文学史上的重要作品,因此又被大举推向全世界。1983年,译林出版社和漓江出版社同时将该书引入中国,出版了中译本,译者为施咸荣,译名为《麦田里的守望者》。书的原名《The Catcher in the Rye》中,“Catcher”原意是棒球队的“捕手”,由于1983年时,棒球运动在中国内地不为大众所熟悉,“Catcher”被译作“守望者”。此后中国内地的绝大部分译本均沿用了《麦田里的守望者》一名,并因为“守望者”一词的中文含义,经常在表达终极关怀的主题时被引用,产生了广泛的衍生传播。

作为西方文化,《麦田里的守望者》中文版对国内读者的冲击和影响也不容小觑。上世纪90年代,一支北京摇滚乐队直接用书名给乐队命名——“麦田守望者”;书店叫麦田书店,音乐公司叫麦田音乐,都难说不是这本书影响下的产物。随着国内改革开放的深入,对西方文化、社会的了解日益加深,这本小说不断被重译,直到今天,著名音乐人、媒体人高晓松还在尝试重新翻译,以还原原著小说的原滋原味。

说一千道一万,听别人介绍了千万遍,那这本小说到底好看不好看?在百科词条上,这本书被介绍为运用“天马行空的写作方法,充分探索了一个十几岁少年的内心世界。愤怒与焦虑是此书的两大主题。”“主人公出身于上升阶段的美国富裕家庭,但他讨厌学校,讨厌老师,讨厌同学,被开除后在社会上漫游了几天,精神终于崩溃。”

笔者也是在最叛逆的二十来岁读的此书,很抱歉的是,完全没有被触动。当时只觉得,就这点破事啊?这也太平淡乏味了;书中总是出现“他妈的”这样的粗口,显然没有港台电影中的粗口来得更上口;关键的一点,主人公霍尔顿不好好上学,但又袒露心扉想做一个“麦田里的守望者”,这感觉总是怪怪的,显得这本书是一本带有哲学意味的道德励志控诉书一样。

更直接的,都说“守望者”一词是译者翻译得好,但这一具有道学家色彩的词和全书语言的跑火车实在扯不拢,更不用问小孩子为什么要成千上万地在悬崖边的麦田里玩耍。我们和美国一样是农业大国,随便问一个种麦子的农民他都会莫明其妙。

《麦田里的守望者》漫画

《麦田里的守望者》不是塞林格的主要作品

直到今天,每间中国书店里都不缺少《麦田里的守望者》甚至塞林格的其他作品。大学中学里甚至煞有介事地举办《麦田里的守望者》读书会,主持者也煞有介事地将书中的矛盾和违和感解读为人性的黑白间的灰色模糊地带等等。

是的,对于一般难以直接领略其旨趣的西方现代作品,人们,尤其是被迫读书的人们,都会含含糊糊地嘟囔两个字:“人性。”然后,就没有然后了。

对文学了解更多的读者知道塞林格生活行踪成谜,《麦田里的守望者》爆红之后,他很快隐居山林。他发表的作品很少,中年以后干脆不再发表。但另一方面,据称他从未中断写作,只是随着年龄增长越来越枯守东方禅宗或宗教的志趣。

1980年,年满60岁的塞林格最后一次接受公开采访,他说:“已经没有更多关于霍尔顿·考菲尔德(《麦田里的守望者》主人公)的东西了,再去读一遍书吧,一切都在书里了。霍尔顿·考菲尔德只是时间中冻结的瞬间。”

正是在此后不久,他的两个读者做出了文章起始的极端举动。

2010年塞林格以91岁高龄驾鹤西去,今年是塞林格诞辰100周年,他的儿子满世界跑,也来到中国,向媒体透露塞林格在发表了他生前最后一部小说后,“继续写了50多年,这些作品尚未出版,确实还有大量的材料……可以确定的是,还有更多关于‘格拉斯家族’的素材”。

什么是塞林格的“格拉斯家族”作品?这是在《麦田里的守望者》之外,从1948年到1964年,塞林格一共写作并发表的7部以一个姓“格拉斯”(Glass)的家族人物为主角的中短篇小说。它们分别收录在《九故事》《弗兰妮与祖伊》和《抬高房梁,木匠们;西摩:小传》中。外加塞林格在1965年发表的《哈普沃兹16,1924》的主人公,也来自格拉斯家族。这部作品,是他生前发表的最后一部小说。现在他的儿子和遗产执行人跑出来透露,“还有更多关于‘格拉斯家族’的素材”,可以推测,塞林格写了不下10部关于这一家人的作品。

如果说《麦田里的守望者》就是“灰色的人性模糊地带”的“人性之作”,主人公霍尔顿“爷爷不亲奶奶不疼”,那“格拉斯家族”系列作品却有着全然不同的味道。塞林格钟情于这家七个孩子的故事,更把他们全部定位为天才。美国作家厄普代克说:“塞林格爱格拉斯一家人比上帝爱他们都多。”

这些作品之间的反差,不由得令人发问,塞林格你到底是什么人,怎么一开始惊世骇俗地推出《香港制造》一般的《麦田里的守望者》,一辈子却在孜孜不倦地操刀类似《我爱我家》一样的“格拉斯家族”故事?

弱者道之用

《麦田里的守望者》源自塞林格1941年投给《纽约客》的短篇小说《冲出麦迪逊的轻度反叛》,从模拟17岁少年霍尔顿的口吻来说,小说早有定位,是“轻度反叛”,这也是笔者少年时读着不过瘾的原因。然而,为什么是“轻度反叛”,到今天我们什么样的“大尺度”文学没有见识过?塞林格笔下的“轻度反叛”是何用意?

20年后,当我重读《麦田里的守望者》,目光终于越过主人公少年霍尔顿,感受到背后的青年老成的作者塞林格的存在。诚然,青春期的困境,是人类在这个阶段永恒的难题。难就难在,不足为外人道也。既是青春,就没什么成熟自信,有的只是佯狂,塞林格何尝不了解青春的滋味?但他已过了那个阶段,矢志成为一个成熟的写作者了,于是17岁的霍尔顿,“只是时间中冻结的瞬间”。作者明明知道,那种“不足为外人道也”的青春的世界,是不可复原为可感受的日复一日的,于是,只剩下一种“过来人”的态度。整本书其实只是“冻结”的青春,是作者对自己青春生涯的最低成本的一秒钟自嘲。

为了反映这种青春“瞬间”,全书只写了主人公在三天内的事情,即塞林格不是作为青春期的代言人,在张扬年轻的个性,而恰好是对青春伤痛的轻描淡写,对青少年佯狂以引起大人世界的注意的一种轻蔑。

但书中又借着少年霍尔顿之口,对大人的世界——学校、社会极尽讽刺,准确地说,是霍尔顿讽刺和否定了一切,也包括自己的同学,连大人的世界也不例外。而讽刺从来都是成熟人的专利,青少年胸中总是有一万头脱缰的野马,哪有幽默这种情愫的存在可言。所以为了让讽刺在霍尔顿口中跑出来显得立得住脚,作者故意让全书充满跑火车一样不靠谱的语言,当然都是从霍尔顿口中冒出的。

如果反对阐释的话,正是这些戴着青少年面具的青年老成的霍尔顿的语言,导致了《麦田里的守望者》的爆红。青年塞林格作为作者躲在书后,对青春和大人世界进行调和,当然首先是主动交代大人世界的虚伪,但也坚持了大人的秩序世界的底线。前者表现在,比如对学校的描绘,以大人世界自居的学校号称:“一八八八年以来,我们一直致力于把男孩培育成出类拔萃、善于思考的年轻人。”在这种冠冕堂皇的背面,霍尔顿揭发“我在那儿根本没见识过一个出类拔萃、善于思考的家伙,可能有两个吧,就那么多,不过很可能在他们来潘西之前,就已经是那样了。”而大人世界的秩序,无非是,也只能是,“你对离开潘西有没有感到特别难受?”“我想教给你一些道理,孩子。我在尽力帮助你,我在尽力帮助你,尽我所能。”

长大成人,或臣服于成人,才是塞林格心知肚明的青少年唯一能做的事。

反者道之动

也就是说,作为塞林格的写作实力体现,即便是流行畅销书《麦田里的守望者》,也是向着成熟写作的。至于他为什么赢得那么多青少年的共鸣,其实就差一道统计,来表明他赢得的更多是“后青春”的大学生的共鸣:“那时我差点就完了。现在我知道怎么做了。”

至于真正的问题少年,放心,他们是无缘什么《麦田里的守望者》的。所以,与其说这部小说是惊世骇俗的叛逆之作,不如说它是一部链接青春与成人世界的和解之作——“一个美好而又完全坦荡的标准永远会对一个年轻人某个时期产生重要作用。”(塞林格最后发表作品《哈普沃兹16,1924》,1965)

与其说书中看起来复杂的心理活动是所谓的“人性的灰色地带”,不如说这是青春最安全的一次冒险,甚至这本书本身是对成人世界的一道投名状。就像鲁迅的《狂人日记》,哪里是控诉什么“老人政治”的“礼教吃人”,“狂人”也不过是投向“正常人”的一道投名状,大家最后还是要合谋做人的,总不至于毁灭吧?

为什么在书中霍尔顿把所有的信任和温情都寄托到十岁的妹妹菲芘身上?她只是塞林格潜意识中的小孩,其实就住在他这个幕后作者的身体里。成人世界是争权夺利的世界,我们知道塞林格参加过第二次世界大战,《麦田里的守望者》主要就是在欧洲战场写就的。20世纪是人类前所未有的战争的世纪。为什么争战?因为一些野蛮人崛起,想要取得自身的合法性,革命浪潮带来的是年轻人具有了话语权,要推翻老人政治的保守和腐朽。而上战场的也都是年轻人,只有年轻人,能一腔热血地听从老人的指挥。

整个世界似乎都年轻化了,似乎都处在热血沸腾的青春期,《麦田里的守望者》只是想从自身出发,从衣食无忧而也不得不被卷入世界大战的美国生活入手,揭示青春的“冻结的瞬间”到底是怎么回事,为此以“轻度反叛”为实验。因为,那些血与火的对生命的“重度反叛”,难道还不够吗?

塞林格家庭富裕,不是为了出人头地而写作,只有这样的人,才有代言“青春叛逆者”“大同无产者”的资格。但他们不是要革命,而是要守命。当笔者这次再读《麦田里的守望者》,就决心找出这个“麦田”的典故到底出自何处。

罗伯特·彭斯被称为法国大革命也就是现代世界发轫前的苏格兰农民诗人,他根据故乡古老的歌谣,写作了《Comin' Thro The Rye》,内容是男女的野外邂逅,笔者突然就觉得它可以对应《诗经》中的《野有蔓草》,甚至可直接翻译成《野有黑麦》。而塞林格通过霍尔顿的“守望者”自述,一方面借以渲染少年人以讹传讹的不靠谱,另一方面是在昭示人类繁衍以及命运的“天道轮回”啊。

桃李不言

为什么《麦田里的守望者》一爆红,塞林格马上就隐居到山林里去了?世俗意义的成功根本不是他想要的。他的态度决绝,1965年正当壮年,此后干脆不再发表任何作品。因为世界扑杀了二次世界大战的右倾的洪水猛兽,世界越来越朝向“年轻态,健康品”,尤其是美国,甚至让“爱与和平”滥大街,背后是资本主义借机以消费尤其是文化消费统治平民世界,所谓“自古深情留不住,唯有套路得人心”。塞林格觉悟得很早:1941年20出头他就写出了《破碎故事之心》这样的反套路作品,可惜的是他仍然没有抗过这个世界的白左浪潮,今天你在中文互联网搜索《破碎故事之心》,很容易得到含情脉脉的那段话——

“爱你是我唯一重要的事,莱斯特小姐。有人认为爱是性,是婚姻,是清晨六点的吻,是一堆孩子,也许真是这样的,莱斯特小姐。但你知道我怎么想吗?我觉得爱是想触碰又收回手。”

如果塞林格不是塞林格,他一定会跳出来重要的事情说三遍:“看清楚上下文,这是讽刺!讽刺!讽刺!”

但塞林格是成熟的沉默的,他只是把全部的精力用来写“格拉斯家族”故事,一家七个天才孩子的故事。这不是自媒体常见的家庭教育功利故事,塞林格要完成的是对更广阔更深远的秩序的致敬,以及更蔓延的“哀而不伤”——在《抬高房梁,木匠们》《香蕉鱼的好日子》等篇中,都在注目七个兄弟姊妹中的老大西摩。在塞林格的笔下,西摩似乎对格拉斯家族的其他成员意味着一切:

“他是我们蓝条纹的独角兽,我们燃烧着的双透镜镜片,我们的天才咨询师,抑或便携式良心,我们的压舱人,我们唯一的大诗人……一个傻呵呵的蒙受神启的人,一个认识上帝的人。”

塞林格还说西摩长着一双“某个古代玄学家或者佛陀的耳朵”“是唐朝的耳朵”。

塞林格如今被美国主流社会据为自己的财富,厚之以美国大师之名,可惜他们没有贡献好学生给塞林格,当然全世界也都没贡献。

塞林格本可以述而不作,他是一位不言的教育家。E

塞林格成名之后,很快就归隐山林,直至终老