“体假设”与俄语母语者“了”“着”的习得研究*

徐彩华, 徐 晴, 王 昭, 丁崇明

(1.北京师范大学 汉语文化学院,北京 100875;2国家民委舆情中心,北京100800;3.陕西师范大学 汉语言文学,陕西 西安 710119)

一、引 言

体标记“了”“着”的习得是汉语作为二语习得研究中的难点。这一方面是由于体标记“了”“着”的分布及使用规律在汉语言中本身就比较复杂,[注]丁崇明.外国学生“了”习得考察及相关问题研究[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2012,(4)另一方面是由于学习者母语体标记的分布类型也会在一定程度上影响作为二语的汉语体标记的学习,[注]Corder,S.P.A role for the mother tongue[A].In Language Transfer in Language Learning[C].Ed.Gass,S.and L.Selinker.Rowley,M ass:Newbury House,1983.两种影响因素缠绕在一起使得此问题非常复杂。值得注意的是,近期有关体貌系统的认知心理研究发现,在语篇阅读加工过程中,语法体(grammatical aspect)和事件持续时间的作用受到动词情状类型的影响,“体”功能的心理实现是通过动词情状特征、语法体和其他句子成分深层互动而实现的。[注]Becker R.B.,Ferretti T.R.,Madden-Lombardi C.J.Grammatical aspect,lexical aspect,and event duration constrain the availability of events in narratives[J].Cognition,2013,(129).此研究非常有意义,它意味着单独研究体标记的习得或许容易陷入困境,而沿着“体假设”的路径探索或许是一条正确的研究路径。

“体假设”(aspect hypothesis)是有关体貌系统习得的重要假设。[注]Andersen,R.W.,& Shirai,Y.Discourse motivations for some cognitive acquisition principles[J].Studies in Second Language Acquisition,1994,(16).其核心观点认为个体体标记的早期运用受到动词词汇语义特征的限制,从而使得个体语言发展或学习中出现动词情状类型和语法体标记的深层互动关系。[注]Sugaya N.,Shirai Y.The Acquisition of progressive and resultative meanings of the imperfective aspect maker by L2 learners of Japanese:Transfer,universals,or multiple factors[J].SSLA,2007,(29).有关体假设的早期研究多集中在印欧语言中,后来发现汉语母语儿童中动词与体标记的共现也基本符合体假设预期。[注]Li p.The acquisition of lexical and grammatical aspect in Chinese [J].First Language,1998,(18).近年来,学者开始积极探索汉语作为二语的体貌系统的习得规律。有研究者分析语料库中英语母语者在语篇中汉语体标记“了”“着”运用中的偏误情况,结果总体支持了“体假设”,但也发现一些汉语中的不同现象。[注]杨素英.“体假设”及“了”“着”的二语习得[J].世界汉语教学,2016,(1).

然而,目前国内有关“体假设”的研究大多围绕产出语料进行。这种情况不利于对“体假设”认知机制的深层探讨。因为语言产出的认知过程非常复杂,是从意念到词语组织再到提取词语形式(书面或口语)的复杂过程,所经历的认知环节比较多,究竟是哪些因素在哪个环节产生影响是很难准确判断的,除非采用实验室实验手段。相反,阅读理解过程则比较清晰,是从词形到意义的理解过程。如果学习者在阅读理解过程中就出现符合“体假设”预期的现象,那么就能把“体假设”现象的认知成因推前到理解环节,这是非常有意义的。

此外,从体貌系统的分布规律看,仅仅使用二语学习者的产出语料来论证“体假设”也容易导致结果混乱、不易解释。因为作为二语学习者的产出语料库,其动词情状的分布一定是非典型和不完整的,不利于全面分析“体标记”的习得多大程度上会受到动词情状类型的影响。而脱离了动词情状类型,单纯地去分析“了”“着”的习得就会容易出现结果的不一致,难以推进研究的进一步深入。从这个意义上说,探讨阅读理解任务中是否存在“体假设”预期的现象也是非常有必要的。因此,本研究考察留学生在句子理解中是否也有符合“体假设”预期的现象。为了抽取标准的、符合汉语母语习惯的动词情状类型,我们以郭锐(1993)的动词过程结构分类为依据来选取动词。[注]郭锐.汉语动词的过程结构[J].中国语文,1993,(6).其次,我们的取样既包括二语学习者也包括成熟的汉语母语读者,希望以母语者为基线更好地判断学习者的情况。最后,本研究选取俄语留学生作为二语学习者的代表。因为俄语中的非完成体为零形式,[注]张家骅.俄汉动词语义类别对比述要[J].外语学刊,2000,(2).能更好地观察到母语体貌特征对二语体貌系统习得的影响。

二、实验一

(一)实验设计

动词类型(4)×体标记(2)两因素完全被试内设计。动词类型包括4个水平:状态动词、弱终结动词、强终结动词、达成动词。体标记包括两个水平:“了”和“着”。

(二)被试

北京师范大学及北京邮电大学在校本科生,均衡了男女生比例及文理科比例。共31名被试,平均年龄19.94(SD=1.55),视力或矫正视力正常,实验后会得到一份礼物。

(三)材料

基于郭锐(1993)对汉语动词情状类型分类,选取同时能与“着”“了”搭配、留学生又能够认识的动词35个,参考《汉语·纵横》100水平和101水平教材,匹配其在课本中的出现频率,最后选取4类共20个动词,每类动词5个。其中达成动词5个:完成、去、送、遇到、扔。强终结动词5个:参观、考、下、讲、买。弱终结动词5个:欢迎、骑、穿、陪、住。状态动词5个:关心、有、照顾、爱、希望。经过T检验,4类动词的课本频率差异不显著。然后将20个动词配上相应的主语、宾语,并且分别“了”“着”搭配,共形成计40个句子语境。实验材料的属性和举例,见表1:

表1 实验材料属性及举例

*此栏中的第一个数字4表示Ve类的动词有4个,其他第一个数字也如此。

(四)任务

采用五点量表评定法,请被试对句子进行句法可接受度评定。完全合法,可以接受为5;完全不合法、不可接受为1;不确定为3。进行正式实验前,练习2个句子。

(五)实验结果

31位被试在句法接受度中的评定值见表2:

表2 汉语母语者句法接受度评定值(括号内为标准差)

对表2数据的4×2重复测量方差分析发现:体标记类型的主效应显著,F1(1,30)=49.05,p<0.001,F2(3,12)=7.98,p<0.05。动词类型的主效应显著,F1(3,90)=59.85,p<0.001,F2(1,4)=7.53,p<0.05。体标记类型和动词类型的交互作用显著,F1(3,90)=132.141,p<0.001,F2(3,12)=40.67,p<0.001。

简单效应发现:(1)四类动词与“了”共现时的可接受度呈梯级状态,强终结动词>达成动词>弱终结动词>状态动词。每个梯级间的差异均显著[F1(1,30)=10.64,p<0.05,F2(1,4)=1.07,p>0.2;F1(1,30)=44.09,p<0.001,F2(1,4)=25.73,p<0.05;F1(1,30)=174.18,p<0.001,F2(1,4)=35.49,p<0.05;F1(1,30)=31.71,p<0.001,F2(1,4)=13.16,p<0.05;F1(1,30)=162.77,p<0.001,F2(1,4)=27.25,p<0.05;F1(1,30)=90.64,p<0.001,F2(1,4)=32.67,p<0.05]。(2)四类动词与“着”共现时的可接受度梯级是:弱终结动词>状态动词>强终结动词>达成动词。每个梯级间的差异也均显著[F1(1,30)=16.91,p<0.001,F2(1,4)=6.47,p=0.064;F1(1,30)=68.61,p<0.001,F2(1,4)=7.32,p=0.054;F1(1,30)=142.44,p<0.001,F2(1,4)=85.30,p<0.05;F1(1,30)=41.80,p<0.001,F2(1,4)=2.79,p>0.1;F1(1,30)=140.68,p<0.001,F2(1,4)=95.47,p<0.05;F1(1,30)=67.59,p<0.001,F2(1,4)=6.38,p=0.065]。

结合5点量表中数值本身的意义可知,在四类动词与“了”的共现方面,母语者对强终结动词和达成动词与了的共现接受度非常高,大于4.5,属于比较正确和完全正确之间;对弱终结动词与了的共现接受度介于3~4之间(3.81),为勉强接受。对状态动词与了的共现表现为拒绝(2.28,而2为不太正确)。在四类动词与“着”的共现方面,弱终结动词和状态动词与“着”的可接受度超过了4,能较好地接受;对强终结动词与“着”的共现偏向于认为不太确定(3.25,接近3);基本拒绝接受达成动词与“着”的共现(1.89,低于2)。再结合统计检验中四类动词与体标记共现的评定值之间都有显著差异,可以认为母语者对于动词类型与“了”“着”的共现非常敏感。

三、实验二

(一)实验设计

4(动词类型)×2(体标记类型)×3(汉语水平)三因素混合设计。

(二)实验材料

同实验一。

(三)被试

61名在京学习的俄语为母语的留学生。根据留学生所在年级、HSK水平以及我们自制的汉语词汇水平筛查结果,将留学生分为初级、中级和高级。其中初级汉语水平的俄语母语留学生19名。平均年龄为20.7岁(SD=1.77)。汉语词汇水平筛查得46分(SD=13.59)(百分制),全部通过了HSK4级水平。中级汉语水平的俄语母语留学生24名,平均年龄为22.0岁(SD=2.60),汉语词汇水平筛查得分为75分(SD=8.64)(百分制),全部通过了HSK5级水平。高级汉语水平的俄语母语留学生共22名,平均年龄为23.4岁(SD=3.16)。汉语词汇水平筛查得分为92分(SD=5.67)(百分制),HSK6级水平。为了解被试在合法性评定中是否正确理解了实验句,在实验结束后对被试进行句法水平测试,让被试完成“汉语-俄语”方向的翻译任务,测试句来自正式实验中的实验句。然后请一名俄语母语者为被试的翻译打分(满分为100分),结果初级被试的平均分为86分,中级被试的平均分为90分,高级被试的平均分为88分。说明参与实验的被试均能正确理解实验句,实验结果具有可信度。

(四)实验过程

同实验一。

(五)实验结果:

各水平被试的评定值见表3:

表3 俄语母语留学生句法接受度任务的平均评定值(标准差)

对表3数据进行4×2×3的混合方差分析,动词类型主效应显著,F1(3,186)=143.97,p<0.001,F2(3,36)=18.75,p<0.001。体标记类型主效应显著,F1(1,62)=156.02,p<0.001,F2(1,12)=180.523,p<0.001。汉语水平主效应不显著。动词类型和汉语水平之间的交互作用被试分析显著,F1(6,186)=3.3,p<0.05;F2,p>0.2。体标记与汉语水平之间的交互作用显著,F1(2,62)=3.42,p<0.05,F2(2,12)=4.22,p<0.05。动词类型与体标记的交互作用显著,F1(3,186)=108.83,p<0.001,F2(3,36)=79.16,p<0.001。最重要的是动词类型、体标记类型和汉语水平的三因素交互作用分析显著,F1(6,186)=11.83,p<0.001,F2(6,36)=9.08,p<0.001。

对三因素交互作用的简单效应分析发现,初级汉语学习者中,(1)对弱终结动词、强终结动词和达成动词与“了”共现的可接受度高于状态动词,即弱终、强终、达成>状态,[F1(1,18)=20.26,p<0.001,F2(1,4)=26.63,p<0.05;F1(1,18)=34.58,p<0.001,F2(1,4)=4.51,p>0.1;F1(1,18)=51.24,p<0.001,F2(1,4)=34.09,p<0.05];(2)强终结动词、弱终结动词与“着”共现的接受度高于达成动词和状态动词,即强终、弱终>达成、状态,[F1(1,18)=15.23,p<0.001,F2(1,4)=10.95,p<0.05;F1(1,18)=20.69,p<0.001,F2(1,4)=19.04,p<0.05;F1(1,18)=14.08,p<0.05,F2(1,4)=8.86,p<0.05;F1(1,18)=18.36,p<0.001,F2(1,4)=6.69,p=0.061]。“达成-着”和“状态-着”之间无差异。

在中级汉语学习者中,(1)达成动词、强终结动词、弱终结动词与“了”共现的可接受度显著仍然高于状态动词[F1(1,23)=87.99,p<0.001,F2(1,4)=22.71,p<0.05;F1(1,23)=103.92,p<0.001,F2(1,4)=9.93,p<0.05;F1(1,23)=61.06,p<0.001,F2(1,4)=13.54,p<0.05],与此同时强终结动词与“了”共现的接受度开始高于弱终结动词,被试分析显著F1(1,23)=5.50,p<0.05,F2,p>0.2);(2)四类动词与“着”共现的可接受度方面,弱终结动词与“着”共现的可接受度高于强终结动词,被试分析显著,F1(1,23)=19.82,p<0.001;F2,p>0.2;其次弱终结性、强终结性两类动词与“着”共现的可接受度都高于达成动词和状态动词与“着”的共现[F1(1,23)=41.70,p<0.001,F2(1,4)=11.09,p<0.05;F1(1,23)=80.13,p<0.001,F2(1,4)=18.11,p<0.05;F1(1,23)=10.55,p<0.05;F2(1,4)=2.56,p>0.1;F1(1,23)=73.00,p<0.001,F2(1,4)=24.55,p<0.05];“达成-着”和“状态-着”之间无差异。也即弱终>强终>达成、状态。

在高级汉语学习者中,(1)四类动词与“了”共现时的可接受度特点是强终结动词、达成动词>弱终结动词>状态动词。每个梯级间的差异均达到显著[F1(1,21)=24.88,p<0.001;F2(1,4)=2.14,p>0.2;F1(1,21)=316.49,p<0.001,F2(1,4)=22.91,p<0.05;F1(1,21)=222.22,p<0.001,F2(1,4)=89.90,p<0.05;F1(1,21)=34.64,p<0.001,F2(1,4)=3.60,p>0.1;F1(1,21)=459.28,p<0.001,F2(1,4)=48.44,p<0.05];“强终结-了”和“达成-了”之间的差异不显著;(2)四类动词与“着”共现时的可接受度也呈梯级状态,弱终结动词>强终结动词>状态动词>达成动词。每个梯级间的差异均达到显著。[F1(1,21)=20.55,p<0.001;F2(1,4)=6.25,p=0.067;F1(1,21)=94.83,p<0.001,F2(1,4)=11.31,p<0.05;F1(1,21)=144.80,p<0.001,F2(1,4)=55.95,p<0.05;F1(1,21)=15.25,p<0.05;F2(1,4)=2.69,p>0.1;F1(1,23)=61.57,p<0.001,F2(1,4)=28.46,p<0.05;F1(1,21)=24.88,p<0.001,F2(1,4)=2.02,p>0.1]。

此外对各个水平间变化的分析发现,总体而言留学生的评定值有或逐渐提升或逐渐减少两个方向的发展趋势(见图1、图2)。(1)在四类动词与体标记“了”的共现方面,可接受值的提高体现在“达成动词-了”和“强终结动词-了”的接受度上。表现为高级阶段学习者的“达成动词-了”的可接受度高于初级和中级学习者[F1(1,39)=11.63,p<0.05,F2(1,8)=14.61,p<0.05;F1(1,44)=5.20,p<0.05;F2(1,8)=3.31,p>0.1];“强终结动词-了”的可接受度高于初级阶段学习者,被试分析显著[F1(1,39)=7.50,p<0.05,F2,p>0.2];与此同时,“状态动词-了”的可接受度值中、高级阶段中显著低于初级,有了显著的降低[F1(1,41)=6.18,p<0.05;F2(1,8)=1.92,p>0.2;F1(1,39)=21.35,p<0.001;F2(1,8)=4.57,p=0.065];(2)在动词类型与体标记“着”的共现方面,“达成动词-着”“强终结动词-着”的接受度都有显著下降,中、高级学习者显著低于初级学习者[F1(1,41)=10.13,p<0.05,F2(1,8)=10.16,p<0.05;F1(1,39)=29.84,p<0.001,F2(1,8)=21.00,p<0.05;F1(1,41)=4.74,p<0.05,F2(1,8)=4.48,p=0.062;F1(1,44)=4.40,p<0.05;F2(1,8)=2.61,p>0.1]。

图1 四类动词与“了”共现时的可接受度 图2 四类动词与“着”共现时的可接受度

最后,将母语者数据与各水平的留学生数据分别进行直接比较。发现总体趋势是留学生的数据逐渐向母语者数据靠拢,其中“了”的习得到高级阶段接近母语者的水平,但“着”的习得还有较大差异(见图1、图2)。具体而言,(1)在体标记“了”的习得方面,初级留学生“达成-了”“强终-了”接受度低于母语者,而“状态-了”的接受度高于母语者[F1(1,48)=7.49,p<0.01;F1(1,48)=9.91,p<0.01;F1(1,48)=18.88,p<0.001]。中级阶段时只有“强终结-了”还弱于母语者,F1(1,53)=6.20,p<0.05,其他各类无差异。到高级阶段时全部四类的可接受度都与母语者无差异;(2)在体标记“着”的习得方面,初级阶段留学生“达成-着”可接受度高于母语者的同时“弱终-着”和“状态-着”的可接受度低于母语者[F1(1,48)=14.65,p<0.001;F1(1,48)=13.05,p<0.001;F1(1,48)=41.87,p<0.001],“强终—着”差异不显著。到中、高级阶段时“达成-着”与母语者无差异,而“弱终-着”和“状态-着”的可接受度始终低于母语者[F1(1,53)=11.60,p<0.001;F1(1,53)=56.52,p<0.001;F1(1,51)=6.47,p<0.05;F1(1,51)=66.46,p<0.001],同时“强终—着”差异不显著。

综上,俄语母语者汉语体标记的习得有3个值得注意的现象:(1)从学习者的初始状态看,“了”习得的初期有一个低点——“状态+了”的接受度显著低于其他三类动词,而且此趋势随汉语水平提高进一步扩大。“着”习得的初始状态是与强终结和弱终结性动词共现的可接受度高于达成动词和状态动词,而且此趋势随后也一直贯穿整个中级和高级阶段;(2)从各汉语水平之间的发展进程看,学习者对动词和体标记共现的可接受度有提高和下降两种较连贯的发展模式。例如“了”的习得中,“达成动词-了”和“强终结动词-了”的可接受度稳步上升而“状态动词-了”的可接受度显著下降;在“着”的习得中,“达成动词-着”“强终结动词-着”的接受度稳步下降;(3)从学习者的最终习得水平看,高水平学习者各类汉语动词与“了”共现的接受度从绝对值上基本达到与母语者一致,但是其内部区分度还是略大于母语者,表现为对“强终结-了”的可接受度未能像母语者那样显著优于达成动词形成显著的中心高点;高水平学习者对“着”的习得情况是一种部分习得的中间状态。

四、讨 论

本研究通过句法合法性判断任务发现了汉语母语者的动词情状类型与体标记“了”“着”的互动规律以及俄语母语者汉语动词情状类型与体标记“了”“着”的互动习得规律。根据实验结果,我们进行以下讨论。

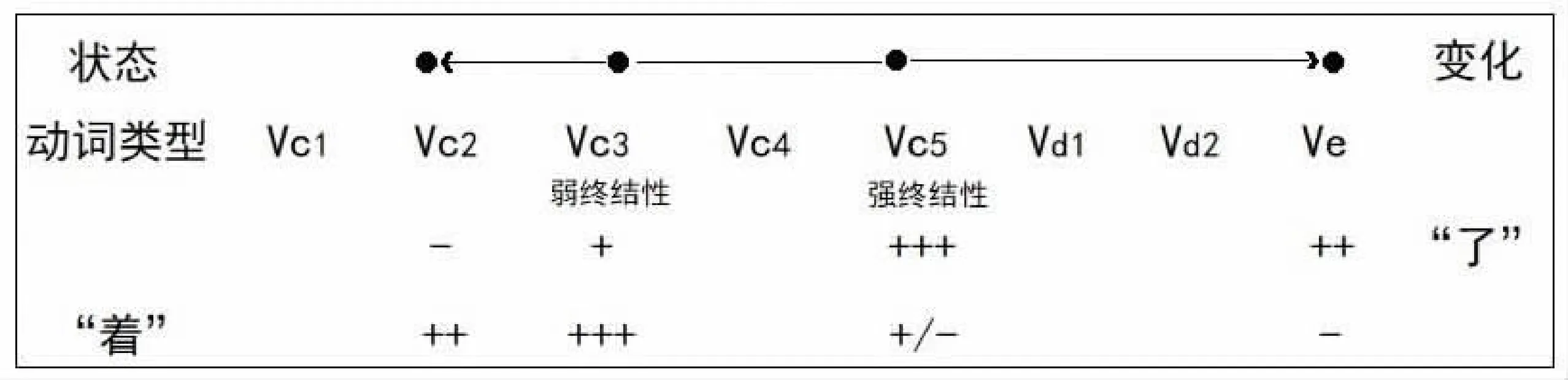

(一)动词情状类型与体标记“了”“着”交互作用的连续统

本文以郭锐(1993)的动词情状特征分类为依据,在同时能与“了”“着”共现的双限结构动词中选取Vc5作为强终结性动词代表、Vc3(Vc4)为弱终结性动词代表、Vc2(Vc1)为状态动词代表,另选取只能与“了”共现、不能与“着”共现的Ve(Vd2)类动词为达成动词代表,分别将这四类动词与“了”“着”搭配并放入句子语境中,请被试进行句法合法性判断。结果发现母语心理词典对动词情状类型与“了”“着”共现的情况非常敏感,表现出三个突出特点:(1)出现“强终结-了”“弱终结-着”两个可接受度高点;(2)动词类型与“了”共现的可接受度呈现从高点“强终结-了”到“达成-了”到“弱终结-了”(勉强接受)逐渐转弱的趋势,最后拒绝“状态-了”的合法性。在此序列中每两个相邻类型的可接受度都达到差异非常可靠的程度(被试分析和项目分析都显著);(3)动词类型与“着”共现的可接受度呈现从高点“弱终结-了”到“状态-了”到“强终结-了”(不确定)逐渐转弱的趋势,最后拒绝“达成-了”的合法性。在此序列中每两个相邻类型的可接受度也都达到差异非常可靠的程度(被试分析和项目分析都显著)。

上述三个特点与郭锐(1993)所提出的汉语动词的过程结构是个渐变系统,是“以动作为中心向两级(状态和变化)过渡的连续统”的观点一致,而且还以量化的形式具体展现了动词过程连续统与体标记的交互作用状态及渐变过程。因此我们在郭锐(1993)的动词过程结构分类基础上,根据本文数据结果形成了“汉语母语心理词典中动词情状类型与体标记交互作用” 的连续统(见图3)。在此图中三个加号“+++”表示母语者接受强度最高的共现关系,“强终结-了”“弱终结-着”属于此类关系。两个加号“++”表示能比较好地接受的共现关系,“达成-了”“状态-着”属于此类。一个加号是勉强接受的共现,有“弱终结动词-了”,不确定的共现为“+/-”,有“强终结动词-着”。被拒绝的两种共现关系则为“-”。

图3 汉语母语心理词典中“动词情状类型-体标记”交互作用的连续统

显然,上述交互作用连续统与郭锐(1993)的动词过程结构分类连续统高度一致。值得思索的是,为什么会如此一致,其背后的认知机制是什么?我们认为有两种可能:一种是人类在线句子加工中会出现“像似强化强似”的现象[注]Yap F.H.,Chun K.C.p.,Sze M.Y.E.,Fay W.S.,Wing M.K.S.,Matthews S.,Tan L.H.,Li p.,Shirai Y.Aspectual asymmetries in the mental representation of events:Role of lexical and grammatical aspect [J].Memory & Cognition,2009,(37).,因此当在句子中动词情状与体标记共现时,心理词典对相似特征的加工形成共振,个体能更敏锐地觉察其合法性,故而能观察到非常精细的词汇体与语法体的交互作用;另一种可能则是先行出现的动词情状对后续的体标记予以了一定限制和制约,这使得匹配性的特征得到强化而不匹配性的特征形成冲突。[注]Roberts L.and Liszka S.A.Processing tense/aspect-agreement violations on-line in the second language:A self-paced reading study with French and German L2 learners of English[J].Second Language Research.2013,(29).严格说上述两个观点并不矛盾,前者可以是后者的一部分。但由于后者还意味着不匹配特征条件下会出现制约和冲突,而对于是否存在这种可能性需要进一步通过认知神经范式或行为范式的实验去论证,因此暂时两种观点还是分开为宜。本研究采用的是线下评定任务,暂时还不能对上述两种观点中哪一种更为合理做出判断。

(二)汉语中动词情状类型与体标记互动的特点

本文中动词情状类型与体标记的互动情况与英语和俄语中有所不同。英语中除进行体一般不与静态动词配合外(如[注]此例句由郭锐教授提供。*I am knowing answer),其他几种配合都是合法的。俄语中非完成体标记也可以与所有动词情状匹配。汉语中动词情状类型与体标记配合时的限制要多得多[注]郭锐.汉语动词的过程结构[J].中国语文,1993,(6).,本文结果也说明了这一点。在无上下文语境的条件下,本文简单句中的“状态-了”“达成-着”会被拒绝,被认为是不合法的(如“爸爸关心了新闻”“同学们完成着听力作业”);而“强终结-着”则处于合法性不确定区间(如:“妈妈参观着故宫”),部分被试认为其合法部分认为其不合法。可见汉语动词情状类型与体标记的配合互动在基本符合“体假设”预期的大趋势下,也表现出一些自己的特点。

再以“着”为例,关于体标记“着”的语法性质目前学界虽有一些争议,但较一致的看法是汉语中“着”的分布有自己的特点,不能与英语中进行体的分布完全对应,也不能与俄语中的非完成体的分布完全对应。[注]杨素英.“体假设”及“了”“着”的二语习得[J].世界汉语教学,2016,(1).本文结果与此观点一致。本文中母语者对“强终结-着”的接受度处于合法性不确定区间(英语中进行体常出现在活动动词和终结性动词之后),而且汉语母语者还拒绝“达成-着”(俄语中非完成体标记可以与所有动词情状匹配)。由此可见,汉语心理词典中“着”的心理属性既不完全等同于英语中的进行体,也不完全等同于俄语中的非完成体,本文所发现的“弱终结-着”“状态-着”拥有高接受度的现象或许是对汉语语料中“着”强于进行静态同质描写的心理反映。

此外,汉语母语者对于“强终结-了”的可接受度高于“达成-了”的现象也是值得讨论的。从理论上说达成动词也是强终结类动词,其与“了”的配合度或许不应该低于强终结动作动词,至少应该与强终结动词处于相同水平。但本文中这类动词虽然自身的可接受性比较强,但被接受度却显著低于最高点的强终结类动词(Vc5)。考虑到本文达成动词材料中的“扔”“送”两个条目除了具有表变化的语义外还兼有动作动词词义(Vc5),或许有利于其与“了”的可接受度,而在这种情况下本文达成动词与“了”的可接受度仍然低于强终结类动词(被试分析和项目分析都显著),应该说这种差异还是可靠的。问题是其心理意义何在?是否因为达成动词的语义虽然也具有强终点性,但由于其主要语法功能强于表现变化,从而使得其终点性不那么突出了呢(或说在特征竞争中被轻微压制了)?总之此现象非常有意思,值得未来深入研究。

最后值得一提的是,本研究为了增加实验材料的对比度,选择Vc3+ Vc4 (Vc3有三个条目,Vc4有两个条目)作为弱终结性动词代表、Vc5作为强终结性动词代表,没有单独考察Vc4与体标记共现的可接受度。而按照郭锐(1993)的研究,Vc4是动词过程结构连续统中最中心位置的动词类型。它与体标记的结合应该是最自由的,受约束最少。从本研究结果看,它恰恰位于动词情状类型与体标记结合的两个可接受度的高点中间。未来进一步研究中,如果把Vc4单独成类,它是会单独形成一个可接受度的最高点还是会与现有两个高点处于相同水平将会是有趣的考察点,非常有研究价值。

(三)学习者表现及对“体假设”的检验

体假设提出4种具体表现是:(1)学习者首先将完结动词和达成动词与过去时标记搭配,最后将过去时的使用扩展到活动动词和状态动词;(2)在完成体和非完成体存在形态区别的语言中,非完成体在过去时中(imperfective past)的出现晚于完成体的过去时(perfective past),非完成体的过去时标记首先与状态动词和活动动词搭配,然后扩展到完结动词和达成动词;(3)在有进行体(progressive aspect)的语言中,活动动词最先与进行时标记(progressive marking)搭配,然后扩展到达成动词和完结动词;(4)学习者不会错误地把进行时标记与静态动词搭配使用。

从检验“体假设”的角度看,最重要的判断依据包括三个环节:学习者初始水平、发展过程中的表现以及最终所达到的水平。从上述三个环节看,俄语留学生汉语体标记的习得基本符合体假设预期,但也有些不完全一致的地方。例如,从“了”的习得过程看,符合“体假设”I的有两个现象:一是初始水平中强终结和达成情状与“了”的可接受度高于“状态-了”;二是“弱终结-了”可接受度的获得晚于“强终结-了”和“达成-了”。不符合“体假设”I预期的也有两个现象。一是初始水平中“弱终结-了”就高于“状态-了”;二是最后被试也始终不接受“状态-了”。

其中,对“弱终结-了”的初始接受水平高于“状态-了”的原因分析需谨慎。存在两种可能:一是本研究中初级被试的汉语水平已经超过了“弱终结-了”“状态-了”无差异的阶段。换言之,他们的汉语水平略高于真正能捕捉到“弱终结-了”“状态-了”无差异的零水平阶段。考虑到本研究中初级被试都已经通过了新HSK四级考试,这种可能性不能排除;第二种可能性是学习策略的影响。也即二语学习者在初级阶段中的感受是粗略的,以二分法——可能合法的、可能不太确定的去进行判断。此后,随着汉语水平提高学习者才能逐渐感受到哪些更合法(于是有提升)、哪些不合法(于是收敛)。考虑到初级阶段中“强终结-了”“达成-了”“弱终结-了”三者的可接受度一开始无差异,而最后“强终结-了”“达成-了”的可接受度继续随汉语水平提高而提升、“弱终结-了”无变化,而“状态-了”的可接受度在初始水平最高(3.03,不确定),然后随汉语水平提高而逐渐下降到拒绝状态(2.09)。这种可能性也是存在的。如果是这样,那么学习者就是采用了特征增强或特征收敛的方式去感知动词情状和体标记的共现规律。

至于学习者到了高级阶段也不接受“状态-了”的原因则比较好理解,因为母语被试也不接受“状态-了”的共现。可以认为此特点或许体现了汉语体貌系统的特点——本研究抽取的四种动词情状类型并不能平行地与完整体标记“了”共现,其中“状态-了”对语境的要求比较高,在缺乏上下文语境的简单句条件下容易被母语者拒绝。留学生数据也如此,“状态-了”的可接受度从概率水平(3.03)起步,然后稳步下降(中级2.43,高级2.09)。

判断“着”的习得是否符合“体假设”比较复杂。如前所述,汉语中“着”与动词情状的分布与英语、俄语等拼音语言中进行体和非完成体的分布就存在差异。因此“着”的习得能部分符合“体假设”就应该比较理想了。事实也是如此,俄语留学生初始水平下“强终结-着”和“弱终结-着”的可接受度高于达成动词和状态动词,部分符合“体假设”预期的II和III。至于“达成-着”在母语者中就不被接受,留学生对于此类型的互动不仅初始接受水平低,而且随汉语水平提高还能有显著下降是比较好理解的。“强终结-着”有显著下降也比较好理解的(母语者中是不确定区间)。它刚开始的接受度比较高可能是由于其动作性强,使得它与“着”的共现比较容易被接受,后来随着汉语水平提高学习者会逐渐接近母语者。

值得注意的是,母语者高度接受的“弱终结-着”和“状态-着”在俄语留学生中却始终没有变化。如果说“了”的习得中俄语留学生同时出现了特征强化的增强和特征减弱的收敛两个发展方向的话,“着”的习得过程则只观察到了收敛,没有观察到增强。这或许与俄语中非完成体是零标记形式有关。由于俄语母语中的非完成体是零标记,因此仅凭借二语中的动词情状和标记特征,学习者很难形成合乎二语分布特征的动词情状与新语法标记的互动,因此只能部分地、微弱地出现合乎“体假设”的趋势,而且几乎只有收敛(对于不合法的感知)、特征增强则比较难。

综上,俄语留学生“了”“着”的习得是有规律可循的。首先它与动词情状的互动关系非常紧密。其次它也在基本符合“体假设”预期的同时体现了汉语本身体貌系统的特点以及学习者母语的影响。

五、教学建议

本研究结果对于教学的启示主要有四点:

1.作为二语的汉语体貌系统的习得既有符合“体假设”基本预期的一面,也有汉语独特性的一面。教学中需要抓住汉语体标记“了”“着”的分布特性,突出重点分布,提高教学效率。

2.体貌系统的习得过程中动词情状和语法体标记两者之间有着深层的互动关系。教学中依托动词情状的体标记习得比单纯地学习体标记更有意义。教学中,要注重动词情状与“了”“着”的互动。

3.学习者母语中的体貌系统分布特点是影响他们汉语体貌系统习得的重要因素。要善于根据学习者的母语情况预测学生可能出现的情况。对于俄语母语者而言,在句子合法性判断任务条件下,“了”的习得比较容易,“着”的习得有一定难度。应该通过学习并强化“着”的典型分布来提升学习者对“着”与动词情状关系的理解。

4.学习者对于体标记的习得有“增强”和“收敛”两种方式,教学中教师也要善于强化某些典型的合法分布,提醒某些不合法的使用。

(写作中得到郭锐教授指正,特致谢忱!)