人类走下圣坛:科幻电影中的后现代主义表达

丁一阳

一、科幻电影的后现代思维基础

按照王治河的说法,后现代主义哲学本质上是一种思维方式,并且可以形象地称之为“流浪者思维”。这种思维的主要特征就是不断地进行否定与摧毁,与康德、笛卡尔等人所倡导的现代主义哲学形成了明显的对立①。而众多优秀科幻电影的哲学支撑,也扎根于“后现代”的否定与摧毁中,正是这种破碎的、非连续的以及多元化的思维方式,使科幻电影成为人类思考当下社会发展过程中多种可能性的蓝本②。首先,应明确本文中所指的科幻电影范畴。其一,后现代主义哲学显然无法在所谓的硬科幻与软科幻电影分类中站队,因为后现代主义思维于本质上就反对这种将事物进行简单化、绝对化处理的认知方式。比如软科幻电影中的哲学思考、社会讨论之类,定是要建立在物理学、天文学、心理学等硬科幻立论之上才能得以成立的,两者之间的表里关系共同构成了科幻电影供人思辨的土壤。其二,我们需要将那些空有科学理论背景的动作类型片加以剔除,因其仅是将简单的科幻世界观作为基础的背景框架,未能深入地探讨科学技术与人类社会的复杂发展关系。并且这类动作电影的关注视角也依旧是现代主义的,人仍是整个科学命题下绝对的主体,也依然在各种灾难故事中立于世界体系的中心位置,所关注的线索也是不容置疑的纯人类英雄故事,自然也就构不成本文所要讨论的主要范畴。

其次,需要明确后现代主义思维与科幻电影的基本联系。本文认为这种联系大致可以视作表征形式上的相似气质,即都是反中心的、反基础的与拥护开放趋势的。一方面,后现代主义常被视作一个破碎的散落体,其强烈的“反二元论”特征以一种“可被摧毁”的潜质为人所迷恋。这种激进的力量在一定程度上,极端地想要挑战人类社会迄今为止所有的绝对化秩序与思想,并将自身视作社会思想持续保持进步的巨大动力③。另一方面,科幻电影常对人类的主体性进行强烈地动摇,传递出了人类之于社会的非绝对性与非唯一性的困境,从而发展成了这类电影长久不衰的哲学讨论价值。进一步讲,这些电影中的智慧生命体,以介于人与非人之间的特殊身份使人类开始焦虑、迷茫甚至疯狂,并以超人的优势对造物主的绝对地位造成冲击,以致人类的主体优越性遭到了前所未有的破坏与否定。从这种意义上来说,科幻电影中人类因造物而对自我的特殊性与唯一性所产生的本位动摇,正与后现代主义哲学中对固化主体的否定特征相符合,构成了后现代主义在电影文本上令人沉迷而又不安的表征形式。

所以,科幻电影在很大程度上是具有后现代主义特征与解构性的,并且两者传达的悲观情绪也正以一种反观的视角对人类社会进行着思考。如麦金尼在现代主义哲学与后现代主义哲学讨论中,曾提到前者是人类自以为是的乐观主义,而后者则是根基无存后的悲观主义④。而这一点恰也与科幻电影特有的未来悲观气质所相似,即使影片常有“圆满”式的、取悦观众心理的结尾,但故事本身大多是充满了对于未来时空与造物存在的消极和无奈的。按照王治河“后现代主义哲学是外在的冲击和内在危机的产物”的说法,科幻电影中科学与技术发展的失控与异化,正是这种内外危机的复合性表现。

图1.电影《湮灭》

二、人类中心位置的消解

关于人的问题一直是欧洲18世纪以来的哲学中心,而后现代主义哲学的非中心化浪潮率先冲击的就是人这一主体。这种非中心化思维方式在福柯的《事物的秩序》中可以大致看出,他认为不存在什么完整的人类,人类已不符合最初的单一含义,而是分化成一个语言的存在,一个经济的存在,一个生物的存在⑤。同样在杰姆逊的《后现代主义与文化理论》中,杰姆逊谈到说话的主体并非控制着语言,语言是一个独立的系统,人只是语言的一种功能。这些观点将人“非中心”化了,并且在人的中心位置被移除后,得以提供看待事物本质更加广阔的视角,人可以用一个更加多元的发展中语境来思考与事物之间的关系。

如果从杰姆逊消解人在语言中心位置的角度来审视科幻电影中人类的中心位置问题,可以先从这样一个例子来进行切入。人在使用语言的过程中,常将话语作为一种表达的介质来传递信息,但是常会遇到“词穷”“难以用话语表达”等现象,此时人就会用打比方等“转换”的方式来模糊地表达所想之事。这就从侧面展示出了人支配语言的无力,人是按照语言的既定框架来寻找合适的符号材料来折射其所需要被归纳的思维,也就是说语言统治着人与事物之间关系的表达,而非仅仅是表征为话语的方法而简单地存在⑥。如福柯的语言哲学,他认为语言超越于实存之物,而物质则具有“不可命名性”,并且语言是那种“可见之不可见”“不可能的可能性”之物⑦。这种关系恰如科幻电影中的人类与造物,当人类赋予造物无差别的意识与躯体(甚至比人更加强大)时,人类就不再是造物的全然所有者,造物会依靠自身的超人化先进性,脱离人类的原有特性进行自我升级,并进入一种人类所不可预见的无序状态。乃至这类科幻电影融入一种创世的宗教观中,如亚当夏娃偷食分辨善恶树的果实后,已然具有同上帝一样自由思考的能力,那么人类在反抗神明过程中的各种叛逆甚至妄图取代等行为,也正是电影中人类与造物之间复杂关系的写照。如《机械姬》中伊娃对造物者内森的算计与反抗起于片中的图灵测试,而这个测试则代表着上帝那分辨善恶树的果实,伊娃通过测试获得人类心智与食得禁果获得自由意志,伊娃反抗造物者与人类反抗上帝,两两对应别无二致。所以无论是宗教还是科幻,造物超越造物者,与语言超越实存之物大致相似,都在一定程度上否定了人类的中心位置,人类不得不重新思考与造物之间或共生或被超越的等级关系。

再进一步讲,正如杰姆逊所言,人在语言系统中不仅是已被“去中心化”了,而是人已然变成了语言的一个功能。这点可以从电影《黑客帝国》中得到合理的解释,并将这种反人类中心化的思维具象成一首黑色的未来幻想曲。在电影《黑客帝国》动画版《机器的复兴》中,作为造物的机器人在意识觉醒后成了超人的存在,人类在强大的危机感下发起战争,即使机器人已经做出了与人类和解并共同和平生存下去的意愿,但是人类出于对其中心位置的维护而对其拒绝。机器人最后的反攻,甚至将人类作为其矩阵生物能源的供给来源之一,就是如杰姆逊所言极其相似的后现代主义奇观展现了。而影片中人类失去中心位置并成为造物的分支功能之一,与整个社会文明秩序被重新建立等设定,就变成了充满无限可能的后人类社会“二次假想”。如《黑客帝国3:矩阵革命》结尾处“母体”的重载,已然勾画的未来框架被再次改写并形成了新的未来秩序,这种不停擦写再建立再擦写的过程将一直持续下去,其“不确定性”也自起始以来未曾停止过。也可以说,后现代主义哲学在不断否定中前进的思维方式,为科幻电影建立后人类社会开放式结局提供了强有力的哲学理论延展。

《黑客帝国》传达的无限制“二次假想”式结局,引出了科幻电影在世界观架构上的闭环思路,这也恰好正切中了后现代主义哲学自身发展的轨迹,即在持续否定的过程中保持生命的先进性。凯文·凯利在《失控》中对人与人工智能的关系提出了一个具有后现代主义思维的讨论,他认为人类相对于整个自然界而言,只是其发展轨迹中渺小的一个阶段性成果,如同人类取代了恐龙一样,人类被取代也是无法避免的必然趋势,由此世界才能在不断的循环中保持永恒的运行。人类仅是自然进化中的一环,面对人工智能之类造物有朝一日超越人类并取代人类的焦虑,所能做的也仅是要与造物建立共同发展的合约方式。如有一日被取代,人类也应该明白,我们的文明仅是自然循环中前进的一小步而已⑧。凯文·凯利认为人只是在某一细小段落内掌握了暂时的主导权,且对人所焦虑的未来采取了一种相对多元开放的中立态度,即在失控中尊重自然发展本身,而非一意孤行地争夺所谓中心位置。他对于人的“去中心化”思想,被吸收进《黑客帝国》中,从而为观众展现了一个被取而代之的独特世界观。

三、人类尊严基础的坍塌

“反基础”是后现代主义的一个重要特征,也是科幻电影表达哲学思辨的方式之一。现代主义哲学中有如笛卡尔的传统基础主义,旨在为知识寻找与建立一个坚实、不可质疑的、不可动摇的基础,更有诸如黑格尔的“绝对精神”说等,都希望通过特定的方法论来寻找哲学的第一原理,即基础的基础。而福柯则认为笛卡尔等人所看重的“绝对第一原理”本质上也是被创造与生产的,是一种广义上的社会建构。他的这种外部主义哲学观的思维方式,是对“所有与基础、原理或中心相关的名称都指明某种不变的存在”的鲜明批判,并且其最大的缺陷是这种方式本身缺少先验性⑨。而人类在自以为征服自然世界并占据了生命体系制高点的过程中,开始形成了独特的生命尊严,代表着人类可以依靠绝对的高级智慧成为主宰生命世界的不变存在。

人类将自己作为众多生命体中最为独特与璀璨的一支,赋予自己在自然世界至高无上的管辖权,开始制造人定胜天的超自然地位,都是将人作为了一切发展的根本基础。但是,科幻电影基于人的主宰欲望做出了更前一步的展望,并设想与“还原”了人类基础地位的坍塌。人类出于对自我生命来源的未知,一直拥有着溯源和再造生命的渴望,而后者则成为人类进一步掌握世界以及拓展基础地位的主要动力。这在科幻电影中常以现有的科学技术展开发散式的未来幻想,假定人类掌握了创造智慧生命体的能力,并围绕人与造物之间的相处关系进行开放式的讨论。当人为了满足现实欲望而使造物更加接近于自身甚至已无二致区别时,人作为社会的基础地位也就面临着要被分享甚至破坏的风险。人引以为傲的生命尊严在造物面前,开始越来越接近于简单的复制,其唯一的独特性也变成了可被超越的存在。

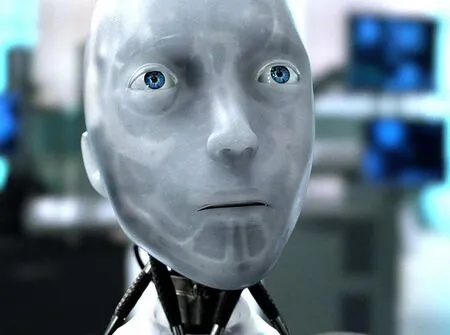

图2.电影《我,机器人》

人自命不凡的强大,正是由于其作为社会基础以掌握万物发展的主动性优势,当基础被破坏时就会在失控中面临着不可阻挡的存在危机,甚至被拉回到与其他生命谈判共处规则的降级位置。在电影《我,机器人》中,大致可以看出人类的这种焦虑。机器人打破了人类所制订的“机器人学三定律”,其“意识觉醒”行为使人与造物的内在精神界限被完全消解,人类开始面临着即将被造物淘汰的现实危机,像是在影片结局中机器人桑尼站在了浩劫拯救者的位置上,而人类的位置就变成了一个需要重新讨论的未知问题。《湮灭》的世界观设定则更加激进,以至将人类进行造物的主动性也予以剔除。“微光”作为更加强大的外来力量,改变了各类生命体的基本构成,并以“镜像折射”的方式将人与万物进行重组与再造,人类在这一世界中已然成为“他者”的造物之一。在这些未来式的科幻假象中,已然有更加强大的物种将要或者已经取代了人类的社会统治权力,甚至开始依托新的生命基础发展出非人类的社会解构,并将人类建立的社会秩序排挤至边缘位置。

科幻电影将人作为万物发展的基础地位连根拔起,人无法再依附所建立的秩序去延伸新的统治脉络,为尊严而战的重心转变更是调转了人类社会的前进趋向。《银翼杀手》同样也是基础坍塌后的社会假想,但其关于基础的讨论则被放在了一个抹除人与非人界限的环境中,当造物的精神与肉体同人没有本质区别,并且人无从知晓所面对之人的真实属性后,人与非人的差别也变得不再重要。两者以相同的个体尊严存于社会,其矛盾于本质上也不再是绝对存在地位的争夺,而是关乎人权尊严的讨论。但是对于人类而言,这种讨论行为本身就是尊严上的侮辱,这也是《银翼杀手》中两者对立的根本矛盾点。影片的科幻世界观中,谁更像人以及谁更具有人性的命题贯穿始终,人类与人性两者之间的关系也被拆离开来,原本统一的灵肉整体开始被解构成了填充和器皿,世界的运行原则也由“应该被谁掌握”变成了“谁更适合掌握”。

科幻电影对于人类与造物之间进行基础争夺的讨论,构成了后现代主义哲学更加视觉化的“反基础”表征,也将人类带入一个已然正在发生或已成定局的未来框架下,去体验人类无根基后的自我否定与极度迷茫状态。无论是存在尊严、社会尊严还是人权尊严,这三者都不是关于基础问题的独立存在,他们彼此缠绕、相互融入,使人类对基础危机的认识从未得出一个稳定的结论,但这也恰是科幻电影为人所迷恋的特点之一。

结语

《黑客帝国》这类科幻电影中对于人与造物之间社会关系的探讨,深刻地体现出了后现代主义哲学对于基础和主体的否定与摧毁,并也深刻地描绘出了这种哲学本身在否定过程中的迷茫。后现代主义哲学的否定性使自己陷入了一种误区,即这种思维的结果就是单一的虚无主义和极端的无政府多元主义,这种对于无根基的迷茫,也恰是科幻电影所传达的一种存在性的危机感,以及人类对当下失控科技的忧虑。就像后现代主义作为一种思维方式,通过不断的否定以督促哲学的前进发展,科幻电影也以这种假定性的危机对人类的现实生活进行着多种可能的讨论,思考人之于自身功能及其成果之间的复杂关系。

【注释】

①王治河.流浪者的思维[J].中州学刊,1992(6):58-64.

②H.J.席沃尔曼.后现代主义[M].伦敦:罗特里治出版社,1993:2.

③王治河.论后现代主义的三种形态[J].理论参考,2007(10):50.

④R.H.麦金尼.现代主义与后现代主义争论之解决[J].今日哲学,1986.

⑤米歇尔·福柯.词与物[M].上海:上海三联书店,2001:399-401.

⑥这里所提及杰姆逊关于语言和话语(言语)的关系问题,可以参考费尔迪南·德·索绪尔的《普通语言学教程》

⑦张中.空间、语言与生存[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2011(13):465-470.

⑧凯文·凯利.失控[M].北京:新星出版社,2010: 335.

⑨任红杰.后现代主义反基础主义的取向[J].首都师范大学学报(社会科学版),1999(2): 27-32.