西域胡乐东渐与周隋歌舞戏的西胡化*

李建栋

(太原师范学院 文学院,山西 晋中 030619)

歌舞戏是中国戏剧史上一颗璀璨的明珠,其萌于两汉、振于周隋[注]本文考察范围实包括北齐、北周、隋,由于周、齐同期并行,为叙述方便,本文简作周隋,不称北齐、北周、隋。、盛于唐代。学界对其起迄于汉、唐之论述颇丰,而对其于周隋时受西域胡乐影响而振起的因应考察,至王国维等学者凿空绝响[注]西域胡乐对北朝歌舞戏演进之激扬不可小觑,王国维、青木正儿等皆有充分论述。王国维《宋元戏曲史》指出:“盖魏、齐、周三朝,皆以外族入主中国,其与西域诸国,交通频繁,龟兹、天竺、康国、安国等乐,皆于此时入中国;而龟兹乐则自隋唐以来,相承用之,以迄于今。此时外国戏剧,当与之俱入中国,如《旧唐书·音乐志》所载《拨头》一戏,其最著之例也……而《兰陵王》《踏摇娘》等戏,皆模仿而为之者欤。”(中华书局2010年版,第7-8页)青木正儿《中国近世戏曲史》以为北齐歌舞戏的发展受西域胡乐影响(中华书局2010年版,第5页)。之后,即少有破壁性推进。并非此问题已完全解决,恰恰相反,从动态视角考察周隋歌舞戏之振起,对于厘清中国歌舞戏的起迄关联、梳理中国戏剧史的发展脉络,价值依然重大。问题主要在于当下的研究困境:一方面,运用传统文献材料已很难在前人研究苑囿内开辟出新通道。另一方面的问题更为棘手,前人的研究尚受材料、观念等制约而限于推测性判断,我们当下又如何作进一步推进性考察?然周隋歌舞戏西胡化历程不能厘析清楚,以上诸问题的梳理亦必有滞涩之虞。本文欲尝试运用部分歌舞戏音乐、面具材料,并结合相关传统文献记载,从实证角度对周隋歌舞戏西胡化历程予以考察。

一、西域胡乐在周隋的流播

西域胡乐在北周与隋虽不及北齐之盛,但其规模却在北齐之上。《通典》云周隋时期的管弦曲多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐[1]3718,周隋官方雅乐相对缺乏的尴尬,恰恰与西胡化俗乐兴盛于时的现状紧密相关。

北周帝王对西域胡乐多所青睐。周武帝宇文邕颇好胡乐,且其熟习琵琶,但周武帝对以西域胡乐为主的四夷乐毕竟持有理性态度。周宣帝宇文赟对西域胡乐之喜好又甚于乃父。他变革前代鼓舞,新制十五首乐曲,鼓乐常奏,甚至使“公私顿敝,以至于亡。”[2]音乐志,343数十里的鼓吹队伍远远超越了此前北齐高纬时的西域胡乐演奏规模,此鼓吹队伍糜费巨大,甚至使北周“公私顿敝”。基于北周俗乐西胡化的现状,因此宣帝所恒陈之鼓吹亦当西域胡乐。

至隋初,文帝杨坚面对“制氏全出于胡人,迎神犹带边曲”[2]音乐志,287的现状,曾劝群臣“宜奏正声”[2]音乐志,378-379、“务存其本。”[2]高祖纪,38-39作为人君,杨坚尚雅抑俗的态度可以理解,然其亦熟习琵琶,又《隋书·李穆传附李敏传》亦云李敏见其岳父杨坚时,“上亲御琵琶,遣敏歌舞,既而大悦。”[2]1124杨坚对西域胡乐的真实态度可见一斑。

在周隋诸帝王中,隋炀帝杨广对龟兹乐最为痴迷。当时斐蕴收罗北周、北齐、梁、陈胡乐艺人三百多人,供炀帝御用[2]音乐志,287。《隋书·音乐志》之“《龟兹乐》”条亦云炀帝自制艳歌,“掩抑摧藏,哀音断绝。”[2]379

杨坚、杨广对西域胡乐之迷恋,直接助推了隋代官方对以西域胡乐为主的七、九部乐的两次系统化整理。无论在七部乐中,还是在九部乐中,西域胡乐都处于绝对优势地位。文帝开皇年间官方实际整理过的西域胡乐有《天竺乐》《安国乐》《龟兹乐》《疏勒乐》《康国乐》《突厥乐》六种。隋炀帝大业年间所置九部乐中,《龟兹乐》《天竺乐》《康国乐》《疏勒乐》《安国乐》五种皆西域胡乐。不过,与北齐时期国家给胡人乐工开府封王的待遇相比,周隋胡人乐工地位并不算高,隋代亦无胡人乐工干预朝政者。然胡乐在周隋时期明显由分散性流布过渡为官方的系统整理,这对于之前北魏、北齐胡乐零散的流播状况而言是一大突破,西域胡乐的演绎水准在这一进程中亦有实质性提高。

二、歌舞戏音乐的西胡化

周隋时期西域胡乐流播甚广,中原歌舞戏受其影响亦至深,其中歌舞戏音乐之西胡化最深入。主要表现在两方面。一是乐器的西胡化,二是乐律的西胡化。基于乐器西胡化的相关资料记载颇丰,本文不再作论述,而主要对乐律的西胡化予以考察。

周隋时期的乐律,实际上保持着这样一个状态:即两律共存。此两律分别为西域的龟兹律、中原的铁尺律。隋时西域龟兹律多用于《龟兹》《疏勒》《安国》《康国》《突厥》《天竺》等套曲中,中原铁尺律主要用于雅乐及《清商》《礼毕》《西凉》等套曲中。

周隋期间尺律多有易革,然铁尺律实际使用最为广泛。据《隋书·律历志》,周隋期间共用过五种尺律。北周天和元年至大象末年(566-581)用玉尺律(尺长与汉蔡邕铜籥尺同,相当于晋荀勖尺的一尺一寸五分八厘);北周建德六年至隋开皇九年(577-581)使用曾流行于宋、齐、梁、陈民间的铁尺律(尺长与宋氏尺、刘曜浑天仪土圭尺同。相当于晋荀勖尺的一尺六分四厘);隋平陈后(589)用新铁尺律(尺长相当于晋荀勖尺的一尺二寸);开皇十年至大业二年(590-606)用水尺律(尺长相当于晋荀勖尺的一尺一寸八分六厘);大业二年至隋亡(606-618)用梁表尺律(尺长相当于晋荀勖尺的一尺二分二厘一毫有奇)。[2]403-408由于铁尺长度比同时期其它尺短一些,故依铁尺律制作的乐器,律高要相对高一些。

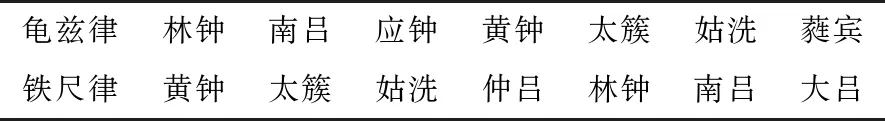

隋铁尺律曾受到过龟兹律的挑战。据《隋书·音乐志》,郑译曾欲将苏衹婆琵琶所用龟兹律援引入隋雅乐中使用,目的是摒弃隋铁尺律,以龟兹律为正律。他所谓“仍以其声考校太乐所奏,林钟之宫,应用林钟为宫,乃用黄钟为宫;应用南吕为商,乃用太簇为商;应用应钟为角,乃取姑洗为角”[2]345- 346,前提是承认龟兹律为“七声之正”,以龟兹律为标准的乐律。以苏祇婆琵琶的律高(用龟兹律)和隋雅乐律高(用铁尺律)相比较,林钟宫中本应以林钟为宫音,隋太乐却用黄钟为宫音;本应用南吕为商音,隋太乐却用太簇为商音;本应用应钟为角音,隋太乐却用姑洗为角音。两种律高对比如下表:

表1 苏祇婆琵琶与隋太乐律高对比

可见隋铁尺律比龟兹律高一个纯四度,即2.5个整音。如上,隋铁尺律比龟兹律高五律,又隋铁尺的长度相当于1.064荀勖尺,按五律即纯四度,弦长比例为4∶3,要达到龟兹律的音高,则龟兹律黄钟宫所用律尺的长度应为1.064×4÷3≈1.4187荀勖尺。那么,郑译是否制造过这一长度的律尺?检《隋书·音乐志》:“夔又与译议,欲累黍立分,正定律吕。”[2]347然隋代实际使用过的最长的律尺长度亦仅为1.2荀勖尺长,这个长度距1.4187荀勖尺依然差距甚大。说明郑译通过制作律尺以推行龟兹律的想法最后并没有实现。主要原因当然在于何妥作梗,此不赘述。

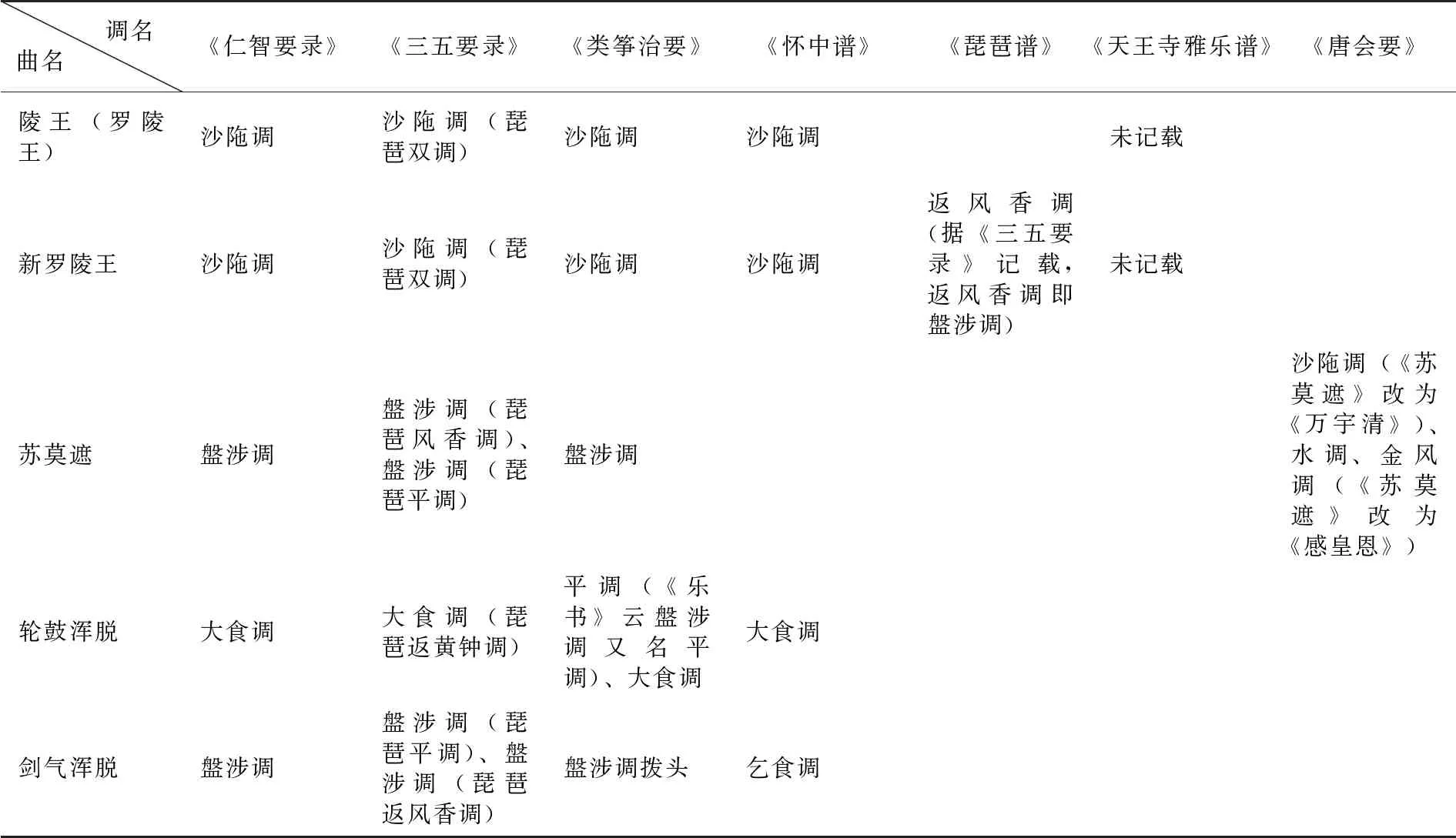

在这样的前提下,我们再来讨论隋代歌舞戏乐曲的相关乐律。今存唐传乐曲《苏莫遮》《轮鼓浑脱》《剑气浑脱》《兰陵王》《新罗陵王》《拨头》(又名“拔头”)等多与周隋歌舞戏相关联,可通过这些乐曲的乐律使用情况对周隋歌舞戏的相关乐律予以观照:

表2 周隋歌舞戏6个乐曲乐律使用情况

注:《仁智要录》《三五要录》《类筝治要》《怀中谱》《琵琶谱》《天王寺雅乐谱》均载《现存日本唐乐古谱十种》。

以上《苏莫遮》《浑脱》《拨头》诸曲本源出于西域,它们传入日本后调名亦多保持大食调、沙陁调、盤涉调、乞食调等原龟兹调名。这些曲子调名西胡化的本质,恰恰是乐律的西胡化。以下对《苏莫遮》《浑脱》《拨头》所用大食调、沙陁调、盤涉调、乞食调的具体乐律进行考察(按,龟兹律与隋铁尺律的最大区别,表面在律高,实质在音阶的不同。故下文只对以上四调的音阶作考察。)

大食调。《唐会要》录《理道要诀》云:“太簇商,时号大食调。”[3]719又《新唐书·礼乐志》云:“越调、大食调、高大食调、双调、小食调、歇指调、林钟商为七商。”[4]473从《理道要诀》《新唐书·礼乐志》记载可知大食调即太蔟商调(按此大食调系龟兹律,律高为龟兹律高,即唐雅律律高,比燕低二律,龟兹律音阶为燕乐音阶)。按太蔟商,即太蔟宫的商调。假设太蔟音高为D,太蔟商调的燕乐音阶排列当为E #F G A B c d e。

沙陁调。《唐会要》录《理道要诀》云:“太蔟宫,时号沙陀调。”[3]718知沙陀调即太蔟宫调。假设太蔟音高为D,太蔟宫调的燕乐音阶排列当为D E #F G A B c d。

盤涉调。《唐会要》录《理道要诀》云:“太簇羽,时号般涉调。”[3]719又《新唐书·礼乐志》云:“中吕调、正平调、高平调、仙吕调、黄钟羽、般涉调、高般涉为七羽。”[4]473从《理道要诀》《新唐书·礼乐志》记载可知盤涉调即太蔟羽调。假设太蔟音高为D,太蔟羽调的燕乐音阶排列为 A B c d e #f g a。

乞食调。据《近事会元》,乞食调属商调,且比大食高一均[5]171。又如上,大食调相当于太蔟商,则乞食调相当于姑洗商,其燕乐音阶排列当为#F #G A B #c d e #f。

由上考察可知,大食、沙陁、盤涉、乞食四调,本质上属于燕乐的宫、商、羽三个调式系统。就名称、调式、音阶论,它们都属于龟兹化的胡乐体系。

三、歌舞戏面具的西胡化

歌舞戏面具[注]按,因部分歌舞戏如“踏摇娘”等并无面具,故不在本节讨论范围。是表征民族文化内涵的重要层面。就发生地域而言,周隋歌舞戏面具可分为两类:一为东渐中原的原生态西域歌舞戏所用面具,如“苏莫遮”“拨头”面具;一为源出于中原本土的歌舞戏所用面具,如“兰陵王”“文康”面具。

(一)“苏莫遮”“拨头”面具的西域特征

1.“苏莫遮”面具的特征。据唐释慧琳(本西域疏勒人)《一切经音义》卷41“苏莫遮冒”条,知“苏莫遮”面具或作兽面、或象鬼神[6]1211。今流传于日本的唐代“苏莫遮”面具亦与此记载合。从笔者所见到的“苏莫遮”面具图来看,其亦分为两类。一为鬼神类面具。如《信西古乐图》所绘“苏莫遮”面具即“象鬼神”。该面具隆鼻、吊睛、蹙眉、剪发、阔耳、面作黑色(图1)。此外,《雅乐のデザイン——王朝装束の美意识》中部分“苏莫遮”面具,亦与《信西古乐图》所绘相类,皆作鬼神貌(图2、图4)。[注]图1、图6采自藤原通宪《信西古乐图》,日本古典全集刊行会1927年版;图2、图4采自多忠麿《雅乐のデザイン――王朝装束の美意识》,株式会社1990年版,第40页;图3采自梅田亮三、荒川健次郎《舞乐》,株式会社1973年版,第175页;图7采自多忠麿《雅乐のデザイン――王朝装束の美意识》第206页。

图1

图2图3图4图5

另一类面具作狗头猴面貌。此即《一切经音义》所谓“作兽面”者。段成式《酉阳杂俎》亦云龟兹国之“婆罗遮(即苏莫遮)并服狗头猴面。”[7]37如图3“苏莫遮”面具伸舌(即《酉阳杂俎》“狗头”之谓)、面似猕猴(即《酉阳杂俎》“猴面”之谓)、深目、蹙眉、银牙、金发,系典型的狗头猴面面具。又,1903年日本大谷探险队在库车昭怙厘寺发现的龟兹舍利盒(图5)所绘“苏莫遮”,表演者亦“带各式假面具,他们依次作披方巾的武士,身着甲胄的将军,竖耳勾鼻的鹰头,浑脱尖帽的人面以及猴面长尾的动物等。”[8]123另据《乐家录》记载,苏莫遮、陵王、拔头皆有帽子,属“著帽子之舞。”[9]1191

2.“拨头”面具的特征。据《信西古乐图》所绘“拔头”乐舞图(图6),舞者头戴丝线假发面具。今存日本的“拔头”面具与此相类,面具作西域胡人貌,高鼻、赤面、怒目、嘴角下垂、面作啼状、头套上有黑色丝线假发(图7)。葛晓音、户仓英美指出:“我们也曾看过现存雅乐中‘拔头’舞的表演录像。其基本已经程式化,表演的情节不能明确判断,但舞人面部表情悲哀愤怒,额发散乱,与《乐府杂录》‘鼓架部’所载‘披发’悲哀之状是大致相合的。”[10]就笔者所见“拨头”面具图片资料来看,其头套所用的假发可长可短,有齐颈者,也有及胸者。又《大日本史·礼乐志十五》云:“舞者八人,皆假面、帽子。”[11]此帽子作“赤地金襴”[9]1257。又《大日本史·礼乐志十六》云:“拔头,大面、扬眉瞋目、容貌如怒。”[11]整体而言,“拨头”用大面具(面具有大、中、小之分),竖眉、瞋目、高鼻、嘴角下垂、作啼状、有丝线假发,面部具有典型西域胡人特征。

图6

图7

(二)“兰陵王”“文康”面具的西胡化

1.“兰陵王”面具的西胡化。北齐歌舞戏“兰陵王”因用西域歌舞戏“大面”的面具而又被称作“大面”。西域歌舞戏“大面”的大致情形,据上引《一切经音义》,其面具与“苏莫遮”相类,亦假作鬼神、兽等貌状。唐人崔令钦《教坊记》云“大面”出于北齐兰陵王的故事。兰陵王貌美,不足以震摄敌人,故在阵上戴木面具以立威[12]23。“兰陵王”与“大面”通用,盖出于两方面原因:一为民间约定俗成,二为此面具借鉴西域歌舞戏“大面”面具,故然。关于“兰陵王”面具对“大面”面具的借鉴,亦可从流播于日本的周隋歌舞戏《兰陵王》予以辅证。据周华斌统计,“《兰陵王》假面列为文物者,日本尚存64枚”[13]。《大日本史·礼乐志十六》云:“《陵王》,中面。蹙额睅目、绿发高鼻、开口显齿、头上戴跃龙矫首吐火者。”[11]又《大日本史·礼乐志十四》云:“假面有二样,一者武部样黑眉,左近司藏之;一者长恭假面样小面,伶官狛光家世传宝之云。”[11]

笔者认为“兰陵王”面具受龟兹面具“苏莫遮”等影响,亦分作两类。一为鬼神类面具,一为兽类面具。这种面具特征实质上为龟兹民间信仰、民俗导向所左右而生成。如图8、图9实鬼神面具,具有半人半鬼神的面部特征,而图10、图11、图12则为兽类面具。不过,“兰陵王”毕竟是诞生于中原的歌舞戏,不论其使用何种面具,面具特征又不乏西域与中原文化的共融性。如第一类鬼神类面具,一方面具有高鼻、金面、瞪眼、银牙、大张口等面目狰狞的西域鬼神类面具特征。另一方面,面具头顶所附带翼飞龙形象,却为中原瑞兽,表征出该面具入中原后的部分汉化。兽类面具为狗面、鹰眼,头顶或为带翼蜥蜴,或为蜥蜴身鸟喙的灵兽。该面具面部西域原生态兽面与顶部中原瑞兽的组合,亦反映出西域与中原文化因素的融合。

图8

图9图10图11图12

总之,以上两类“兰陵王”歌舞戏面具皆源出西域,并适当植入中原文化信仰,反映出西域文化与中原文化的深度融合。亦即中原歌舞戏面具在深度西胡化的同时,入中原的西域歌舞戏面具本身也在潜移默化中进行着自身的汉化。

产生于“兰陵王”稍后的北周歌舞戏“城舞”,又名“安乐”。其舞蹈姿制、面具亦皆西胡化。今“城舞”的音乐、面具俱不存世,然《通典》之记载至为醒豁:舞者“刻木为面,狗喙兽耳,以金饰之,垂线为发,画袄皮帽,舞蹈姿制犹作羌胡状。”[1]3178盖此面具之“狗喙兽耳,以金饰之”与“兰陵王”第二类面具类同,而“垂线为发,画袄皮帽”又与“苏莫遮”“拨头”所用面具颇为相似。

2. “文康”面具的西胡化。1957年,河南邓县学庄村的一个墓葬里发现了南朝的系列砖画,其中三幅与本文所要考察的歌舞戏“文康”相关。一为文康舞图(图13)、一为凤凰图(图14)、一为狮子图(图15),沈从文认为这就是当时流行于南朝的“文康舞”[14]229。

图13

图14

图15

李梅田认为《老胡文康辞》与邓县墓砖画相一致[15]。又两块画有凤凰(图14)、狮子(图15)的墓砖皆有明确的“鳳皇”“師”文字说明。再对照砖画与《上云乐》之描述,我们发现前面执羽扇老者高鼻、头戴苏莫遮帽,与《上云乐》中“青眼眢眢,白发长长。蛾眉临髭,高鼻垂口”的老胡文康形象相符。砖画中有四位乐师在老者身后相随,分别持节、拍腰鼓、击铙、吹笙(笔者观察,最后一位乐师当吹笙)的状貌与《上云乐》“箫管鸣前”、“从者小子,罗列成行。悉知廉节,皆识义方。歌管愔愔,铿鼓锵锵”等记载相符。又以上明确有汉字说明的凤凰、狮子砖画,亦与《上云乐》“凤凰是老胡家鸡,狮子是老胡家狗”[16]575-576的记载相符。如此多的类同,盖非巧合。故笔者亦认同此砖画为歌舞戏“文康”表演图的说法。如此,“文康”之面具特征亦甚为明了:高鼻、赤面、青眼、白发、苏幕遮帽,这显然是西胡化的歌舞戏面具。

四、歌舞戏表演方式的西胡化

季羡林说:“北方魏、齐、周三朝,从地理上,从人种上都有接受印度戏剧的方便之处。”[17]而龟兹歌舞戏又受印度戏剧影响至深,故周隋歌舞戏表演时,歌舞与叙事表演的结合,明显受西域歌舞戏之影响。其结果是促进了歌舞戏的大发展,开启了戏剧表演的新风气。以下以乞寒、拨头、城舞、文康、踏摇娘为例予以分析。

(一)西域东渐歌舞戏中歌舞与叙事结合的表现

1.“乞寒”[注]“乞寒”可视为西域胡乐入中原歌舞百戏的最好说明。此戏源出西域康国(亦有龟兹、伊兰、波斯、罗马、印度、高昌诸说),而其入中原后又吸收汉文化的诸多元素,形成了新的歌舞百戏形式。说明在中原传统百戏的西胡化过程中,也存在少数西域胡乐中原化的过程与之相伴。本文亦将周隋“乞寒”纳入当时歌舞百戏予以考察。的表演方式。据《通典》记载,“乞寒”戏表演时“祼露形体”[1]3724,“浇灌衢路,鼓舞跳跃而索寒也”。唐张说为“乞寒”戏作歌词“苏摩遮”[注]胡震亨《唐音癸签》卷14“泼寒胡戏”条注云:“冬月为。海西胡人裸体,寒水泼之。自则天末年始,中宗尝因蕃夷入朝,作此戏,御楼观之。所歌曲即《苏摩遮》也。”文渊阁《四库全书·集部》原文照片版,武汉大学出版社1997年版。五首亦对其表演方式予以描述。大致而言,“乞寒”表演分两类,一为泼水;一为骑舞。歌曲亦作两类,一为夷歌,即用胡语歌唱的“苏摩遮”;一为汉歌,即与张说依曲所填词“苏摩遮”相类者。其中“豪歌击鼓”言乐器以鼓乐为主,气氛热烈。又由“长取新年续旧年”[18]415知,此戏在娱乐之外亦有辞旧迎新之仪祭目的。唐释慧琳《一切经音义》亦云“乞寒”表演时有泼水袪邪的仪祭质性。

总之,周隋歌舞戏“乞寒”包含有丰富多样的妆扮(裸露形体,琉璃宝服、绣装、帕额、宝花冠)、动作(泼水、骑舞、挥水投泥)、唱词(汉歌与胡歌“苏摩遮”两种)、伴乐(大鼓、小鼓、琵琶、五弦、箜篌、笛),具有充足的“戏”份,即娱乐性。同时,它又兼有索寒袪邪、禳压、驱趁罗刹恶鬼食啖人民之灾的仪祭目的。歌舞与仪式的结合,表征出“乞寒”将用于娱乐的“戏”与用于叙事的“剧”完美结合。

2.“拨头”[注]按,王国维认为“此戏出于拔豆国”(《宋元戏曲史》,中华书局2010年版,第8页)。黄永明认为它不是简单的歌舞,而是戏剧,更应是我国最早的武打戏(《“钵头”小议》,《戏曲艺术》1989年第1期)。张庚认为“钵头”受“东海黄公”的影响而产生:“循着《东海黄公》以角抵演故事的路子,发展出《踏摇娘》《兰陵王》《拔头》等等带故事的歌舞来。”(《中国戏曲通史》,中国戏剧出版社1980年版,第21页)。葛晓音、户仓英美认为:“‘拨头’是以拨头甩发为主要特征的龟兹乐舞表演形式的类名。”[12]高楠顺次郎以为“拨头”是表现“秡头王之马”的故事:“司马的双神阿休印为嘉奖国王 Pedu 的虔敬,又怜悯其恶马为蛇害所苦,便给予白马一匹。此马有赍千金之富和杀死恶龙的能力。在战斗制胜以后,具升天之资,作为骏马博得世上的赏识。”[12]的表演方式。与“乞寒”相比,龟兹歌舞戏“拨头”的叙事性更为突出。《乐府杂录》载其故事情节为:

钵头,昔有人父为虎所伤,遂上山寻其父尸,山有八折,故曲八叠。戏者被发素衣,面作啼,盖遭丧之状也。[注]见段安节《乐府杂录》,载《教坊记》(外三种),中华书局2012年版,第122-123页。任半塘认为“钵头之名,断与大面同,亦为种类名,并非剧名”。见任中敏《唐戏弄》(上),凤凰出版社2013年版,第202页。

《通典》与此记载有所差异:

拨头出西域。胡人为猛兽所噬,其子求兽杀之。为此舞以象也。[1]3729

《乐府杂录》所记重在突出“遭丧之状”。具体情节为一西域胡人之父为虎所噬,其子上山寻找父亲的遗体。山势盘旋起伏有八折,山之崎岖曲折与人之悲痛欲绝相应,浑然一体。主人公悲情在艰辛找寻过程中得以一步步升华。故其重点突显的是悲悯其父死亡的“遭丧之状”,重在以故事情节抒发悲情。《通典》所记情节重在“报仇杀虎”。具体情节为西域胡人之父为虎所噬,戏中演员通过动作表演“以象”“求兽杀之”的场景。一定意义而言,这可谓一出精彩的武打戏,其重点在打虎场面的摹状。“拨头”两种不同版本的记载,当同源异流使然。不论故事情节为何,“拨头”具有强烈的叙事、抒情意识是毋庸置疑的。这种将歌舞与叙事结合的方式,具有明确的“戏”与“剧”兼顾的表演理念。

3.两种西域佛教类戏剧影响中原歌舞戏的可能性。在周隋歌舞戏发展的同时期或稍前,西域至少已有两种佛教类戏剧在民间广为流行。

其一为《舍利弗传》。该剧有梵文、吐火罗文两种残本存世,梵文剧本产生时间要早一些,大约在公元一至二世纪,作者马鸣系印度佛教高僧。此剧本1911年被德国梵文学者亨利·吕德斯从二十世纪初德国探险队在新疆吐鲁番带回的贝叶梵文卷子里发现,共有戏剧三种,皆残卷。“其中的《舍利弗传》比较完整,是一个九幕剧,描写佛陀的两个大弟子舍利弗和目犍连如何改信佛教出家的故事。”[19]91-92“舍利弗见到佛弟子马胜,为他的威仪所感,终于归依三宝,当了和尚。”[17]南朝宋代僧人法显入印度,也曾看到了《舍利弗》的演出[注]《佛国记》云:“舍利弗塔,种种香华,通夜然灯。使彼人作‘舍利弗’。本婆罗门时诣佛求出家大目连大迦叶。”见(南朝宋)释法显《佛国记》,文渊阁《四库全书·史部》原文照片版,武汉大学出版社1997年版。,他之前对戏剧《舍利弗》可能有所了解。其中很大的可能性是,在南北朝时期梵剧《舍利弗传》已经传入中原并部分汉化。又唐及五代时期流行于中原的多种版本的佛教戏剧《目连救母》与《舍利弗传》有诸多类同,它们很可能就是《舍利弗传》传入中原的衍生剧本。既如此,则九幕剧《舍利弗传》的歌舞之“戏”与叙述舍利出家为佛故事的“剧”相融合这一表演形式,有可能也影响到了周隋歌舞戏中融合歌舞与叙事为一体的表演形式。

其二为《弥勒会见记》。此剧有二十七幕,为吐火罗文写成,剧本于1974发现于新疆吐鲁番,该剧本详细讲述了弥勒成佛的故事。据德国学者Werneu Thomas考察,该剧本约成于公元六至八世纪间[20]。季羡林将该剧的大部分译为汉文,并指出“通过河西走廊,西域的(其中也包括印度)歌舞杂伎进入中国内地。像《弥勒会见记剧本》这样的源于印度的戏剧传入中国内地是完全可以想像的。”[17]同时,他又罗列了此类印度戏剧与中国戏剧类同的八条证据,以资说明中原戏剧受印度戏剧影响之深。总之,《弥勒会见记》精细地诠释了其演出时歌舞与叙事相结合的戏剧表演形式。

尽管我们找不到中原戏剧受《弥勒会见记》影响的直接证据,但是这部在隋唐时广泛流播于西域的戏剧,其歌舞与叙事相接合的表演形式,随着北朝末期西域胡乐东渐中原力度的加大、中原与高昌交流的日益深入,亦当进入中原。既然流行于西域的戏剧《舍利弗传》在南朝宋时已入中原、其衍生戏剧《目连救母》在唐及五代时有多个版本流播,那么《弥勒会见记》入中原,并对周隋歌舞戏表演形式——歌舞与叙事结合模式的影响亦概莫能外。

(二)周隋本土歌舞戏的新变

1.“兰陵王”的表演形式。“兰陵王”所演故事为兰陵王于金墉城下击败北周军队一事,其乐舞重在模仿兰陵王指挥击刺貌。目前大陆并无“兰陵王”歌辞的相关文献记载,而日本有多个版本的唐传“兰陵王”,且有啭辞存世。

《仁智要录》“陵王”条云:“一名《罗陵王》。……次啭云:‘我等胡儿,吐气如雷。我採顶雷,踏石如泥。右得力士,左得鞭廻。日灮西没,东西若月。舞乐打去,绿绿长曲。’”[21]784-785又云《长秋卿横笛谱》所录“《罗陵王》”之啭词云:“右得力士,左得鞭廻。日灮西没,东西若月。舞乐打去,绿绿长曲。”[21]785-786

《类筝治要》“罗陵王”条云啭词为:“我等胡儿,吐气如雷。我採顶雷,踏石如泥。右得土力,左得鞭廻。日光西没,东西若月。舞乐打去,绿绿长曲。”[注]见《类筝治要》卷7,作者不详,一说藤原公世,载《现存日本唐乐古谱十种》,黄山书社2013年版,第1876页。

《掌中要录秘曲》“罗龙王荒序八帖”条第一帖之初度啭词为:“胡儿,胡气净浪”;第二度啭词为:“踏石如泥。”[22]3182

《掌中要录秘曲》“罗陵王”条云初度啭词为:“阿刀胡儿,土气如雷”;第二度啭词为:“我採顶雷,踏石如泥。”[22]3187

《教训抄》录“罗陵王”啭词云:“一说云:吾罚胡人,古见如来。我国守护,翻日为乐。滨主传 一说云:我等胡人,许还城乐。石于踏泥如。第二度光则说当时用之 一说云:阿力胡儿,吐气如电。初度 我採顶电,踏石如泥。光近说 ”[23]181

《体源钞》录“罗陵王”啭词云:“一说云:吾罚胡儿,古见如来。我国守护,翻日为乐。 一说云:我等胡人,许还城乐。初度 石于踏泥如。第二度光则说当时用之。 一说云:阿力胡儿,吐气如电(雷)。初度 我採顶电,踏石如泥。光近说”[24]250

《乐家录·舞》云“罗陵王”啭辞三种与《教训抄》所载相类。其一,“吾罚胡人,古见如来。我国守护,翻日为乐”;其二,“我等胡人,许还城乐初度。 石于踏天泥乃如志。 第二度光季说,当时用之云云”;其三,“阿加胡儿,吐气如电初度。我採项电,踏石如泥。光近说云云”。[9]1178-1179

不论以上诸“兰陵王”啭词有何差异,在这里啭词使用本身即可说明“兰陵王”充足的叙事性。当歌舞和叙事的结合成为那一时代歌舞戏的重要形式时,传统百戏中以歌舞、俳调为主要内容的“戏”份比例必然发生改变,叙事性的“剧”情因应增加。

2.“文康”的表演形式。“文康”,源出东晋。《隋书·音乐志》云:“《礼毕》者,本出自晋太尉庾亮家。亮卒,其伎追思亮,因假为其面,执翳以舞,象其容,取其谥以号之,谓之为《文康乐》。每奏九部乐终则陈之,故以礼毕为名。其行曲有《单交路》,舞曲有《散花》。”[2]380又据陈旸《乐书》记载:

《上云舞》,梁三朝乐设寺子遵安息孔雀、凤凰、文鹿《胡舞登连》、《上云乐》歌舞伎。[注]按,“文鹿”当“文康”之笔误,因其下即云“先作《文康辞》”。又梁周舍、唐李白之《上云乐》具在,皆云此乐有“文康”这一人物原型。先作《文康辞》,而后为《胡舞》,舞曲有六:第一《蹋节》、第二《胡望》、第三《散花》、第四《单交路》、第五《复交路》、第六《脚掷》。及次作《上云乐》《凤台》《桐栢》等诸曲。[25]

从这则记载来看,《隋书·音乐志》所谓行曲、舞曲皆属舞曲系统。且知“文康”舞曲有次序固定的胡舞六种:第一《蹋节》、第二《胡望》、第三《散花》、第四《单交路》、第五《复交路》、第六《脚掷》。[25]“文康”亦有歌辞存世,即梁武帝依声所填的七首《上云乐》[注]按:《乐府诗集》引《古今乐录》曰:“《上云乐》七曲,梁武帝制,以代西曲。”郭茂倩《乐府诗集》,上海古籍出版社1998年版,第574页。歌辞,歌辞七首皆具有明确的叙事意识。又梁周舍作《上云乐》[注]蔡丹君以为“《老胡文康辞》很可能是一篇说唱歌辞,在表演顺序上被安排与《上云乐》七曲的表演相连。不能因为其中的文化渊源完全是在西域,它其实仍然不离于南方长江流域对道教长生主题的偏好,是南方人对道教在西域传播并产生了胡人仙真的想象。”见蔡丹君《道教影响下的〈江南上云乐〉及其乐舞源流——兼论〈老胡文康辞〉的主题关系》,《中国典籍与文化》2012年第3期。,从其中“乃欲次第说,老耄多所忘”[16]575-576两句,以及前后内容来看,此《上云乐》很可能就是《乐书》所谓“文康辞”。其欲借“老胡文康”之口,对“文康”戏的故事梗概予以介绍。与“兰陵王”相比,“文康”的“剧”情更复杂,其进程大致如下:初为演员头戴“老胡文康”面具入戏场,以念白的形式交待文康的神奇来历;其次为舞狮子、舞孔雀、舞凤凰等杂技表演,戏场气氛热烈;再次为众舞蹈演员随“老胡文康”表演胡舞,和着震耳的鼓乐,六曲胡舞《蹋节》《胡望》《散花》《单交路》《复交路》《脚掷》依次上演;最后为梁武帝所作的《上云乐》七曲歌舞表演。表演者先以念白对老胡文康身份来历的详细交待,以及后来依次进行的六曲胡舞、七曲歌舞皆具详细的叙事性。与“乞寒”“拨头”“兰陵王”相较,“文康”的“剧”情,即叙事性特征更为明晰。总之,“文康”戏整体上已将歌舞与叙事完整细腻地融为一体,体现出中原歌舞戏的新变。

3.“踏摇娘”的表演形式。依唐人记载,歌舞戏“踏摇娘”主要有两种版本。一为《教坊记》所载北齐之《踏谣娘》,一为《通典》所载隋之《踏摇娘》。此二版本的“踏摇娘”实属同源异流,并无本质区别。不论哪种“踏摇娘”,皆有充足的“戏”份。北齐者妻子以丈夫著妇人妆扮演,并以丈夫“作殴斗之状,以为笑乐”、“鼻”突出俳调的效果。隋末者妻子虽以女子扮,然丈夫“丑貌而好酒”、“醉归必殴其妻”,同样具有充足的俳调质性的“戏”份表演;两种“踏摇娘”又皆具细致的叙事性,即剧情的展示。北齐者有“妻衔悲,诉于邻里”“且步且歌”的详细歌唱叙事,亦有旁人“踏谣,和来!踏谣娘苦!和来!”[12]24的和辞,叙述了女子受尽苦楚之事,感人至深。隋末者有妻子“歌为怨苦之词”、管弦“写其妻之容”“妻悲诉”[1]3730等悲凄的故事情节展示。

总之,周隋时期流传的不同版本的歌舞戏“踏摇娘”,尽管不乏“殴斗之状”“以为笑乐”,但纯粹娱乐的“戏”份相对弱化。戏中对妇女悲惨婚姻生活状况的一步步铺叙,强化了悲情抒发,剧情也因情感的注入而更为细腻、感人。此外,一曲多叠的演出设置,不但表现出明显的戏剧本折意识,亦进一步强化了叙事力度。一个明显事实是,之前的中原歌舞戏并未对叙事如此专注。我们认为,正是“拨头”一类西域歌舞戏对叙事的“剧”的注重,才使周隋歌舞戏如“踏摇娘”叙事艺术取得质的飞跃,故其能在民间流播至广,下迄有唐一代。这种效果在此前任何时代都是不可想象的。对此,青木正儿《中国近世戏曲史》亦指出:

至南北朝末期,北朝以输入西域文化之故,而开音乐及歌舞上一新生面。即自北齐时始,歌舞已有扮演现实的社会上之事件。……因而推测此种歌舞向戏剧方面的进展或受西域文化之影响,其亦无大误谬欤?[26]5

此前中原的部分歌舞百戏即便有歌舞与叙事的简单勾连(如《东海黄公》一类),但如果没有西域胡乐重叙事意识方面的激发,周隋歌舞戏亦恐怕很难跳出对“戏”份过分专注的格局。正是西域胡乐对周隋歌舞戏的歌舞与叙事相结合的表演方式的渗透与强化,才使中原歌舞戏由重“戏”份(即娱乐)转变为“戏”份与“剧”情(即叙事)并重。当中原歌舞戏开始有意识地注重歌舞表演与故事情节交融、充分考量到情节的推进方式,而并不一味去迎合观众的浅层次感观娱悦时,也就意味着中国歌舞戏行将脱离传统百戏,走上独立发展之路[注]周贻白指出:“故事的表演如为戏剧的主要条件,则此类歌舞自当为其正宗。然则中国戏剧的形成,其为发端于散乐或百戏无疑了。”周贻白《中国戏剧史长编》,上海书店出版社2007年版,第36页。。

余论

总结以上,可得出四方面认知:

(一)周隋歌舞戏音乐西胡化,主要表现为乐律的西胡化,其本质为中原铁尺律向龟兹律的让步。

郑译对龟兹律的主张、在改律尺方面的努力,最后不敌何妥之器量狭小而失败。但龟兹律在宫廷与民间的暗流涌动却不可阻挡。其在官方主要表现为隋七、九部乐中龟兹律占绝对主体地位,在民间主要表现为周隋歌舞戏乐律的整体龟兹化。

周隋乐律的西胡化,本质上就是乐律的龟兹化。有唐一代“铁尺律——唐雅律——燕律”的变化,反映的正是中原铁尺律向西域龟兹律演进中,从周隋之暗流涌动到唐代之登堂入室的转变历程。

(二)周隋歌舞戏面具的西胡化,反映出歌舞戏叙事、抒情意识的渐次强化。

1.鬼神面具以“苏莫遮”“兰陵王”为代表。此类面具具有两方面共性:其一,具有高鼻的西域胡人貌。其二,具有吊睛、蹙眉、阔耳、唅口、表情狰狞之凶神恶煞貌。

2.兽类面具仍以“苏莫遮”“兰陵王”为代表。此类面具的共同特征有七:狗头、猴脸、金面、伸舌、唅口、吊颔、银牙。当然,这两种兽面具也有所区别。“苏莫遮”面具具有更多的西域民间仪祭特征,面具顶部无冠,有金发;而“兰陵王”源出北齐,下迄隋唐,植入更多的中原文化信仰因素,故面具顶部有冠,多作瑞兽貌。

3.胡人面具以“拨头”“文康”为代表。这两种面具皆作胡人貌,共同特征有四:高鼻、深目、赤面、著帽。“拨头”面具作“遭丧之状”,“文康”面具作欢悦貌。

鬼神面具、兽类面具皆同源于西域“苏莫遮”“浑脱”“大面”“拨头”等用作民间仪祭、娱乐性的歌舞戏。“兰陵王”鬼神面具、兽类面具对“苏莫遮”等西域歌舞戏面具的借鉴和改造,一方面是西域歌舞戏面具强大支配性影响力的直观表现;另一方面也表征出西域歌舞戏面具入中原后,其自身对中原传统仪祭、民俗文化的适度吸纳。

胡人面具表征出西域歌舞戏对叙事功能的专注。面具或悲或喜的情感摹状,直接作用于相应戏剧的叙事情节铺陈。中原歌舞戏“文康”对西域“拨头”一类歌舞戏面具的借鉴和改造,既有面具西胡化的模仿,又显示出中原歌舞戏叙事铺陈、情感表达自觉意识的萌动。

(三)周隋歌舞戏表演形式上歌舞与叙事的结合,表征出歌舞戏剧情构建意识已走向自觉。

傅谨《中国戏剧史》指出:“中国早期戏剧基本沿着两条脉络发展,不仅宫廷与民间的戏剧活动呈现为两种不同的表现形式,即使在宫廷内部,仪式化的表演与娱乐性的表演也同时存在。”[27]10-11但是在北朝之前,我们并未发现有哪个时代的歌舞戏表演有明确的歌舞和叙事相结合表演情况的大量存在。即便东汉以来的角抵戏“东海黄公”有一定的叙事意识,然其主要出发点在于人与虎相斗的激烈紧张场面摹状。亦即在南北朝之前,有意识地将歌舞和叙事相结合的歌舞戏几乎没有,至南北朝末期,歌舞与叙事相结合的自觉意识始得到强化。而引发这种变化的根本原因,无疑是西域歌舞戏东进中原之激发。

就具体变化情况而言,西域原生态歌舞戏“乞寒”妆扮、动作、伴乐、歌唱的娱乐性“戏”份与“索寒祛邪”“驱趁罗杀恶鬼啖食人民之灾”的仪祭程式的“剧”情的结合;“拨头”人与猛兽相斗的“戏”份与“寻其父尸”、“面作啼”、作“遭丧之状”,甚至“山有八折,故曲八叠”的叙事意识、本折意识的自觉,都标示出西域歌舞戏明确的歌舞与叙事结合理念。加之西域佛教类戏剧《舍利弗传》《弥勒会见记》等更为自觉的歌舞与叙事结合形式及本折意识的激发,中原歌舞戏在这一时期的大发展也在情理之中。

受西域歌舞戏刺激,周隋时期流播于中原的本土歌舞戏“兰陵王”“文康”“踏摇娘”中歌舞与叙事结合亦表现出各自的自觉性。“兰陵王”以啭词代为叙事,与“乞寒”戏的歌词如出一辙,“戏”与“剧”平分秋色;“文康”以说、唱相结合的方式叙事,“剧”情略大于“戏”份;“踏摇娘”以说、唱叙事的“剧”情份量明显大于娱乐的“戏”份。三种歌舞戏对“剧”情的自觉构建,标示出歌舞戏相对于中原传统百戏之“杂伎”“俳调”类型的新突破,说明一个全新的歌舞戏时代已经到来。

(四)周隋歌舞戏音乐西胡化的本质是乐律的西胡化;面具西胡化、歌舞与叙事结合形式西胡化的本质是戏剧叙事意识的自觉化。这两种变化对唐代乐律、唐戏弄发生了直接作用。

1.周隋乐律西胡化与唐代乐律的改制。从乐部的角度言,唐之胡部、坐部、立部之音乐皆以西域胡乐为主,其乐律皆已西胡化。关于这一点,两《唐书》《通典》等所述甚明,此不赘述;从雅、俗乐角度言,唐开元、天宝之前,宫廷俗乐盛者首数龟兹乐,其次为散乐。开元、天宝以后,又有胡音声入长安,俗乐位次发生变化,胡音声居首,其次为龟兹乐、散乐[注]《旧唐书·音乐志》云:“又有新声河西至者,号胡音声,与《龟兹乐》、《散乐》俱为时重,诸乐咸为之少寝。”胡音声的内容系盛唐时新入中原的西域胡乐,归入胡部,又名胡部新声。(刘昫等《旧唐书·音乐志》,中华书局1975年版,第1071页)又《新唐书·五行志》亦云:“天宝后,诗人多为忧苦流寓之思,及寄兴于江湖僧寺,而乐曲亦多以边地为名,有《伊州》、《甘州》、《凉州》等,至其曲遍繁声,皆谓之‘入破’。”(欧阳修、宋祁《新唐书·五行志》,中华书局1975年版,第921页)此《伊州》《甘州》《凉州》诸曲皆属胡部新声。。不论是胡音声、龟兹乐,还是散乐,它们基本都属西域胡乐系统[注]杜佑《通典》云:“大抵《散乐》杂戏多幻术,皆出西域,始于善幻人至中国。”( 第3729页);从乐律本身论,盛、中唐时期乐律的龟兹化是事实。又初唐制作乐器所依循者当隋之铁尺律[注]房庶语,见脱脱等《宋史·律历志》,中华书局1977年版,第1612页。。事实上,至迟在盛唐开元、天宝年间,宫廷雅乐乐律已由中原铁尺律向苏祇婆龟兹律(即“唐雅律”)渐次演进。理由有三:

(1)“法曲胡音忽相和”、“一从胡曲相参错”。天宝十三年玄宗诏道调、法曲与胡部新声合作。那么二者是如何具体“合作”的?元稹诗《立部伎》自注云:“太常丞宋沇传汉中王旧说云:玄宗虽雅好度曲,然而未尝使蕃汉杂奏。天宝十三载,始诏道调、法曲与胡部新声合作。”[28]284亦即此时胡乐、汉乐是同台并奏、乐律相同的。从乐律角度言,这一并奏主要表现为中原铁尺律向龟兹律的靠拢。事实上,唐时中原铁尺律向龟兹律的让步不仅仅发生在天宝年间,其在盛唐之前已在演进。其影响亦不止于盛唐,即使在安史之乱后的宪宗元和年间,五十年前曾经于宫廷盛极一时的、龟兹化了的《法曲》,依然在民间长盛不衰。“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”[28]282两句诗即是明确表征。这充分说明中原铁尺律的龟兹化同样具有民间的高度认同。

(2)“泗滨浮石裁为磬,古乐疏音少人听。”天宝中,太乐署以华原磬代替泗滨磬。这并非全出于国家意志力,而是当时音乐流播之实际需求使然。白居易《华原磬》自注云:“天宝中,始废泗滨磬,用华原石代之。询诸磬人,则曰:‘故老云:泗滨磬下调之不能和,得华原石考之乃和。’由是不改。”[29]153可见,在天宝之前,宫廷用华原磬代替泗滨磬已成既有之事实。隋铁尺律主导下乐器的乐律在唐时显然已不合时宜,它们更多地被龟兹律为主的乐器所代替。因此,天宝年间,宫廷雅乐最后废弃了原来的泗滨磬,而用声律要低五律,即比铁尺律低一个纯四度(2.5个整音)的低沉的华原磬。如此,铁尺律乐器不谐诸乐的现状也必然被改制。从乐律角度言,这同样说明当时宫廷音乐整体上对龟兹律的高度认同。

(3)宋代对乐律的相关记载。王应麟《困学纪闻》引范缜《乐书》云:

太祖患其声高,特减一律。至是,又减半律。然太常乐比唐之声犹高五律,比今燕乐高三律。[30]179

此“唐之声”即苏祇婆龟兹律,亦即唐雅律。此“燕乐”即指燕乐律,又名俗律,是唐雅律以外唐代使用的另一种乐律。关也维以为“所谓宋乐比唐乐高六律有半者,按《宋史·乐志》记载,意指宋初,‘循用王朴、窦俨所定周乐’之律。但实际上,在燕、雅乐相混的情况下,宋初所用之律当指燕乐而言。即以九孔小筚篥筒音g为合字,与唐雅律黄钟相比高六律有半。燕乐以小筚篥为准时,其正宫调首为尺字。作为燕乐标准音,其音高d并无变化。”[31]180良是!相较而言,燕律比苏祇婆龟兹律音高又高了二律,这实际上是苏祇婆龟兹律入中原后本身发生的一次变化。这种音高上的自身变化,一方面彰显了西域胡乐商调式为主调的思想;另一方面,以Re为标准音的安排,客观上也更符合琵琶这种唐代主流乐器音色的充分表达。

综上,周隋乐律的西胡化为唐代乐律的改制铺平了道路。而唐代乐律降低后,不论唐雅律,还是燕律,其标准音c、d的音高都非常符合大多数人歌唱,这在客观上促进了唐代唱诗风气的兴发。加之这一时代律诗的定型,亦为唐声诗的发展助力。音乐上音高之人性化、音韵上声律之和谐化相得益彰,共同促进了唐代声诗的繁荣。

2.周隋歌舞戏叙事意识的自觉与唐戏弄的蓬勃发展。

周隋歌舞戏自觉将歌舞与叙事结合的表演形式,不仅使中原歌舞戏脱离于传统百戏之外,也使中原戏剧从此走上自觉发展的道路,进而激发唐戏弄之蓬勃发展。

任半塘《唐戏弄》对初、盛唐戏剧发展状况的厘析,也可反见周隋歌舞戏西胡化对唐代戏剧发展自觉化意识的提升。在任氏看来,初唐戏剧以“合生戏”为代表。特征为:“(一)歌舞戏已盛;(二)科白戏已立;(三)女优已普遍;(四)胡戏已流行;(五)朝野俱有发展;(六)散乐系统已著。”[32]92盛唐戏剧以《踏谣娘》“钵头戏”“参军戏”为代表。特征为:“(一)散乐深入人民间;(二)女优质量俱进;(三)歌舞戏众体朋兴;(四)参军戏名伶辈出;(五)傀儡戏等杂伎并作;(六)嗜好普遍,演出认真。”[32]92戏剧从初唐至盛唐自觉发展之轨迹可见一斑。

总之,周隋歌舞戏乐律的西胡化,为唐代乐律的改制铺平了道路,唐声诗的歌唱之风受唐乐律改制影响而因应兴发;而周隋歌舞戏叙事意识的自觉化,直接助推唐戏弄进入了发展巅峰。唐声诗、唐戏弄的黄金时代从此开启。