氮肥运筹对稻茬麦区弱筋小麦生理特性、品质及产量的调控效应

张向前,徐云姬,杜世州,严文学,袁立伦,乔玉强,陈 欢,赵 竹,李 玮,曹承富

(1. 安徽省农业科学院作物研究所,安徽合肥 230031; 2. 扬州大学教育部农业与农产品安全国际合作联合实验室,江苏扬州 225009; 3. 安徽省白湖农技服务中心庐江白湖农场,安徽庐江 231508)

弱筋小麦的蛋白质含量较低,筋力较弱,面团稳定时间较短,在和面及搅拌面糊时不易形成完全的面筋,在优质饼干、糕点加工中应用广泛[1]。近年来,随着人民生活水平的提高,专用优质弱筋小麦的需求量不断增加,加强对弱筋小麦品质和产量的研究及大面积推广种植已成为亟待解决的重要课题[2-3]。合理施用氮肥对提高小麦籽粒产量和改善品质有重要作用,众多研究[4-6]表明,协同提高弱筋小麦的产量和品质较难实现。受氮肥施用量的影响,在小麦生产中往往存在高产不优质或优质不高产的现象。姚金保等[7]研究指出,在一定范围内增施氮肥或追氮时期后移能提高弱筋小麦的籽粒产量,但蛋白质、湿面筋含量也随之提高,导致小麦品质指标不符合弱筋小麦国家标准。因此,合理的氮肥运筹模式、协调籽粒品质和产量是实现弱筋小麦优质高产的重要内容[8]。

长江中下游麦区是中国唯一的弱筋小麦优势产业带和重要的弱筋小麦供应基地,提高和改善该区小麦产量和品质对解决中国紧缺的弱筋小麦供应问题具有十分重要的意义[9]。安徽稻茬麦区位于长江中下游,是发展弱筋小麦的优势区之一[10],然而该区优质弱筋小麦产量和品质的形成机理及栽培调控技术研究明显滞后于紧邻的江苏省,导致安徽省优质弱筋小麦生产优势得不到充分发挥,制约了该区弱筋小麦产量和品质的提升。氮肥是限制安徽省弱筋小麦生产发展的主要和常见原因之一,因此,本研究系统分析了不同氮肥施用量和基追比对弱筋小麦生理特性、品质及产量等的影响,在明确不同施氮量和基追比效应差异显著性的基础上揭示能有效改善弱筋小麦品质和产量的氮肥运筹方式,为推动安徽省弱筋小麦的发展及实现品质和产量的协调统一提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2016—2017年在安徽省庐江县白湖农场进行,试验田0~20 cm土壤有机质18.97 g·kg-1,全氮1.24 g·kg-1,碱解氮102.13 mg·kg-1,有效磷8.57 mg·kg-1,速效钾 114.02 mg·kg-1,pH 5.7。采用双因素裂区试验设计,主区为施氮量,副区为基追比,施氮量设N1(120 kg·hm-2)、N2(180 kg·hm-2)、N3(240 kg·hm-2)三个水平,基追比设7∶3、 6∶4、5∶5三个水平,以不施氮肥处理(N0)为对照,共10个处理,每处理3次重复,共30个小区,小区面积4 m×3 m= 12 m2。2016年11月14播种,2017年5月24日收获,种植密度为基本苗240×104hm-2,小麦品种为宁麦13。小麦全生育期降水量约545.0 mm,日均温10.7 ℃,累计日照时数 1 049.3 h(安徽省气象局气象科学研究所提供)。磷肥和钾肥全部基施,P2O5和 K2O用量(折纯量)均为120 kg·hm-2,返青期追肥,病虫害防治及其他田间管理措施同一般大田高产 栽培。

1.2 样品采集与测定

叶绿素含量:采用手持式叶绿素测定仪(SPAD-502)分别于拔节期、孕穗期、开花期和灌浆中期选取植株的相同部位叶片进行测定。每小区随机测定5株。孕穗期后选择旗叶进行测定。

叶面积指数:采用直尺分别于拔节期、孕穗期、开花期和灌浆中期测量植株叶片的长和宽(叶片最宽处)。每小区随机测定10株。

冠层叶绿素密度[11-12]:以小麦冠层倒1叶、倒2叶和倒3叶的单叶叶绿素密度的平均值作为该株小麦灌层叶绿素密度。

群体干物质积累量:分别于拔节期、孕穗期、开花期和成熟期取整株小麦样品去除根系后, 105 ℃杀青20 min,80 ℃烘干至恒重,称量干物质积累量。每小区随机测定10株。

旗叶光合特性:用Li-6400便携式光合仪于晴朗无云天气在9:30-11:30测定小麦旗叶光合速率、胞间CO2浓度、气孔导度和蒸腾速率。分别在开花期和灌浆中期测定。

籽粒品质:用FOSS 1241型近红外谷物分析仪测定籽粒的蛋白质(干基)含量、湿面筋(干基)含量和沉降值,测定前去除籽粒样品中的杂质和不完善粒。

硬度指数:用SKCS 4100型单籽粒谷物硬度仪测定,测定前对样品进行人工挑选,去除杂质、病虫感染粒和不饱满粒。

产量:收获前每小区取一米双行统计穗数,随机取20穗统计穗粒数;收获时分小区收获晒干统计产量,并随机取1 000粒籽粒统计千粒重。

1.3 据分析处理

单叶叶面积=叶片长×叶片宽×0.83;

叶面积指数=单位植株叶片总面积/单位土地面积;

单叶叶绿素密度=叶绿素含量SPAD值×单叶叶面积;

收获指数=经济产量(籽粒产量)/生物产量(群体干物质积累量)。

用Microsoft Excel 2013和SPSS 17.0软件分析数据并制图,用LSD法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 施氮量和基追比对光合效应构成要素的影响

2.1.1 对叶绿素含量的影响

由表1可知,不施氮处理(N0)各生育时期的叶绿素含量均显著低于同一时期的其他处理。相同施氮量下,基追比6∶4时小麦的叶绿素含量均高于同一生育期的其他处理,但三者间的差异不显著;相同基追比下,小麦的叶绿素含量随施氮量增加而提高。相同基追比下,N3的叶绿素含量显著高于N1(灌浆中期基追比6∶4的处理除外),而N2与N3间叶绿素含量差异不显著。

表1 施氮量和基追比对小麦不同生育期叶绿素含量的影响Table 1 Effect of nitrogen fertilization and base to dressing ratio on chlorophyll content at different growth stages

同列数据后小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。下同。

Different lower-case letters within the same column indicate significant difference at 0.05 level.The same as in tables 2-7.

2.1.2 对叶面积指数的影响

由表2可知,相同施氮量下,基追比为6∶4时小麦的叶面积指数最高,其中N1和N2条件下,不同基追比间的叶面积指数差异均不显著(孕穗期除外);N3条件下,孕穗期基追比7∶3和 6∶4、开花期基追比7∶3和6∶4以及7∶3和 5∶5间的叶面积指数差异显著。基追比相同时,N3的叶面积指数显著高于N1。相同生育时期,N1的叶面积指数显著高于N0;相同基追比和生育期下,N3的叶面积指数显著高于N1,而N3与N2相同基追比下拔节期和灌浆中期的叶面积指数差异不显著。说明在0~240 kg·hm-2施氮范围内,施氮量增加120 kg·hm-2(N0提高到N1、N1提高到N3)可显著增加叶面积指数。

表2 施氮量和基追比对不同生育期群体叶面积指数的影响Table 2 Effect of nitrogen application and base to dressing ratio on leaf area index at different growth stages

2.1.3 对冠层叶绿素密度的影响

由表3可知,不施氮(N0)处理的冠层叶绿素密度显著低于其他施氮处理。相同施氮量下,开花期和灌浆中期基追比为7∶3时小麦的冠层叶绿素密度最低。开花期,N1施氮量下基追比为 5∶5时小麦的冠层叶绿素密度显著高于基追比 7∶3处理,N2施氮量下基追比为6∶4时小麦的冠层叶绿素密度显著高于基追比7∶3处理,而相同施氮量下基追比6∶4和5∶5处理间的差异均不显著。灌浆中期,N3和N2施氮量下基追比 6∶4处理的冠层叶绿素密度显著高于基追比 7∶3处理,而N1施氮量下3种基追比间的差异均不显著。相同基追比下,N3施氮量下各处理的冠层叶绿素密度在开花期和灌浆中期均显著高于N1。

2.1.4 对光合特性的影响

由表4可知,不施氮(N0)处理的光合速率、气孔导度和蒸腾速率均显著低于各施氮处理。相同施氮量下,同一生育期不同基追比间小麦的光合速率、气孔导度和蒸腾速率均以基追比6∶4最高,以基追比7∶3最低,而胞间CO2浓度以基追比7∶3最高,以基追比6∶4最低,但3种基追比间的差异均不显著。相同基追比下,N3施氮量下的光合速率、气孔导度和蒸腾速率均显著高于N1。说明在0~240 kg·hm-2施氮量范围内,施氮量增加120 kg·hm-2(N0提高到N1、N1提高到N3)可显著提高光合速率,但施氮量相同时光合速率受基追比影响不明显。

表3 施氮量和基追比对小麦冠层叶绿素密度的影响Table 3 Effect of nitrogen application and base to dressing ratio on chlorophyll density of wheat canopy

表4 施氮量和基追比对小麦光合特性的影响Table 4 Effect of nitrogen application and base to dressing ratio on photosynthetic characteristics of wheat

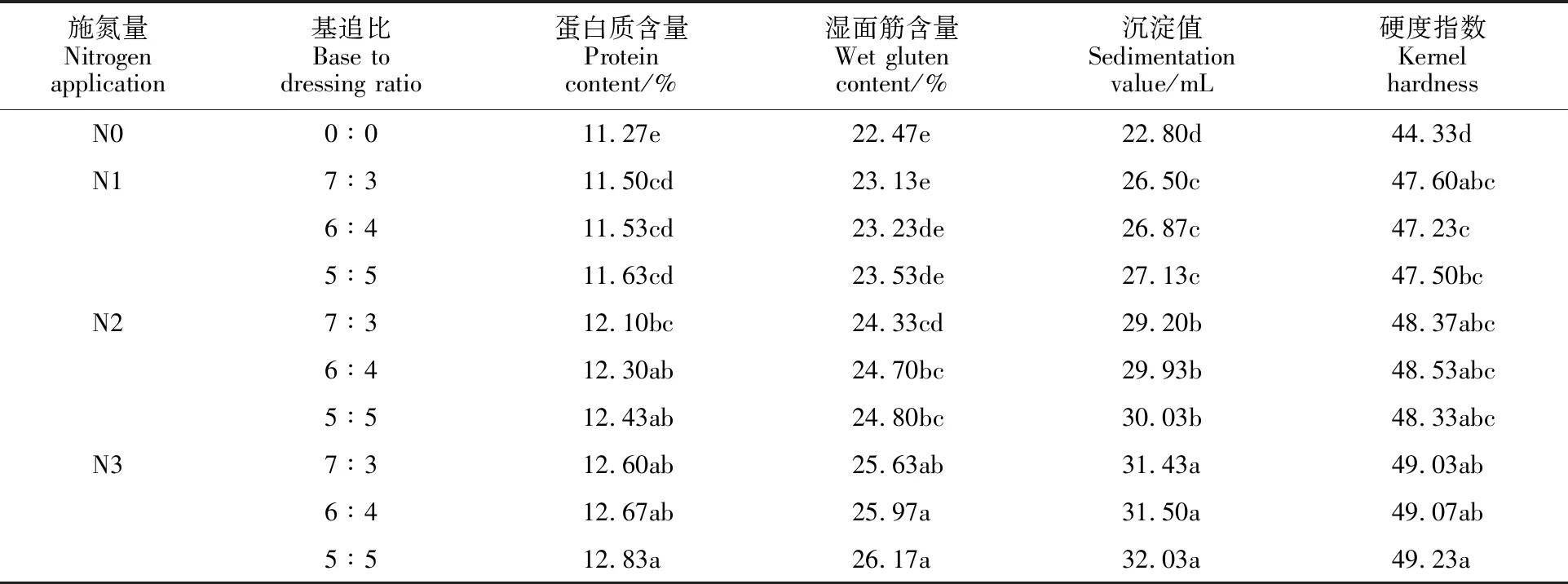

表5 施氮量和基追比对小麦品质的影响Table 5 Effect of nitrogen application and base to dressing ratio on wheat quality

2.2 施氮量和基追比对籽粒品质的影响

由表5可知,小麦籽粒的蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀值和硬度指数均随施氮量的增加而提高。相同施氮量下,小麦籽粒的蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀值和硬度指数均以基追比5∶5最高,以基追比7∶3最低,且不同基追比间的差异均不显著。相同基追比下,N3施氮量下小麦籽粒的蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀值均显著高于N1,N2与N1间沉淀值的差异显著,硬度指数差异不显著。N1和N2施氮量下,小麦籽粒的蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀值(N2下基追比5∶5除外)、硬度指数均达到弱筋小麦国家标准(GB/T17320-2013);而N3施氮量下,基追比5∶5处理的籽粒蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀值较高,不符合弱筋小麦国家标准。

2.3 施氮量和基追比对产量的影响

2.3.1 对群体干物质积累量的影响

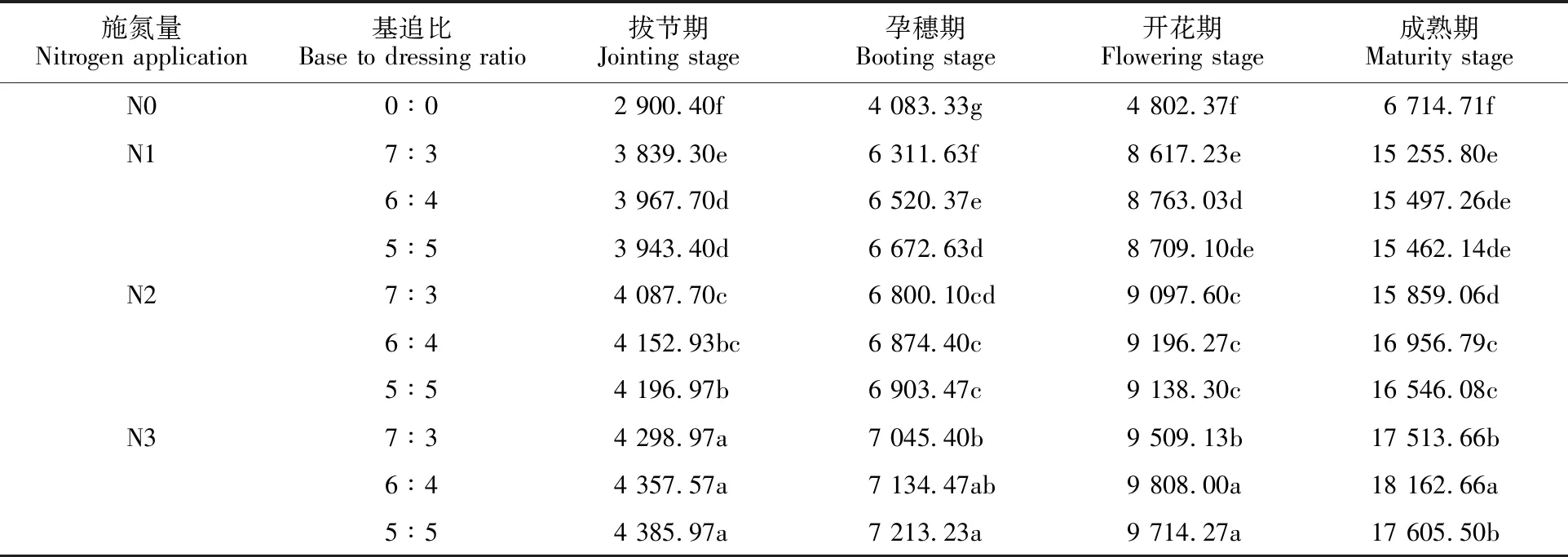

由表6可知,相同基追比下,N2的群体干物质积累量显著高于N1,N3显著高于N2。相同施氮量下,基追比为7∶3时小麦的群体干物质积累量最低。成熟期,N1施氮量下基追比为6∶4和5∶5时小麦的群体干物质积累量分别比基追比 7∶3时增加1.58%和1.35%,N2和N3施氮量下则分别增加6.92%和4.33%、3.71%和 0.52%,其中N2施氮量下处理间差异显著。说明在 120~240 kg·hm-2施氮量范围内,基追比相同时施氮量增加60 kg·hm-2(N2比N1、N3比N2)能显著提高小麦群体干物质积累量,施氮量相同时基追比7∶3不利于小麦群体干物质积累量的提高。

表6 施氮量和基追比对不同生育期群体干物质积累量的影响Table 6 Effect of nitrogen application and base to dressing ratio on dry matter weight of wheat population at different growth stages kg·hm-2

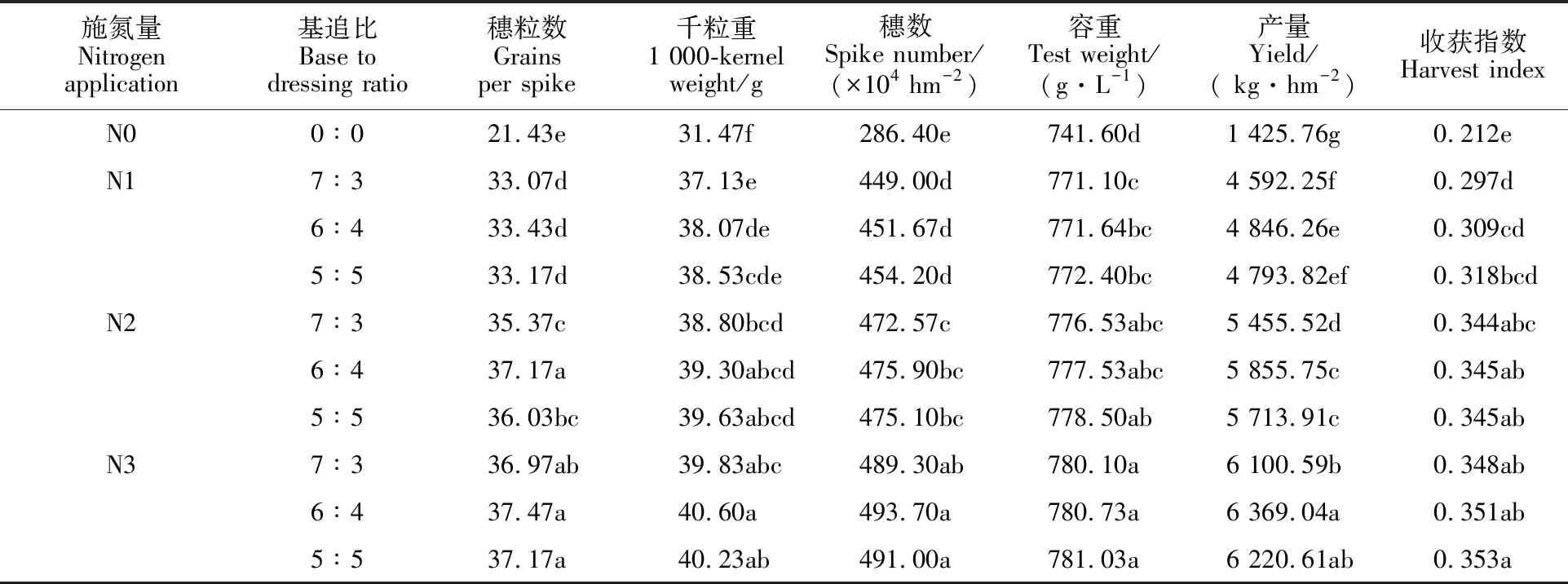

表7 施氮量和基追比对小麦产量的影响Table 7 Effect of nitrogen application and base to dressing ratio on yield of wheat

2.3.2 对经济产量及其构成因素的影响

由表7可知,相同施氮量下,不同基追比间的穗粒数(N2施氮量下基追比为6∶4时除外)、千粒重、穗数、容重和收获指数差异均不显著,总体上以基追比7∶3的穗粒数、千粒重、穗数、容重最低。N2施氮量下,基追比为6∶4和5∶5的小麦产量分别较基追比7∶3增加7.34%和4.74%,差异显著。相同施氮量下小麦产量以基追比6∶4最高。相同基追比下,N3和N2的穗粒数、穗数和产量均显著高于N1,N3与N2间的穗数和产量也存在显著差异。说明在120~240 kg·hm-2施氮量范围内,基追比相同时,施氮量增加60 kg·hm-2(N2比N1、N3比N2)能显著提高小麦产量,基追比与产量的关系受总施氮量的直接影响。收获指数随施氮量的增加而增加,基追比相同时,N3的收获指数显著高于N1,在120~240 kg·hm-2施氮量范围内,施氮量增加120 kg·hm-2(N3比N1)可显著提高收获指数。

3 讨 论

冯 波等[13]研究指出,适当提高施氮量,能明显提高垄作小麦生育后期旗叶的光合速率,其中,在250 kg·hm-2施氮量下,将33%氮肥在播种前基施、67%氮肥在拔节期追施,能使小麦表现出最优的光合特性。本研究发现,相同施氮量下,小麦的叶绿素含量、叶面积指数、冠层叶绿素密度、光合速率均以基追比6∶4最高,且不同基追比间的叶绿素含量、开花期光合速率差异均不显著,而孕穗期的叶面积指数、冠层叶绿素密度受不同基追比的显著影响;相同基追比下,叶绿素含量、叶面积指数、冠层叶绿素密度、光合速率均随施氮量的增加呈逐渐增加趋势,其中,在施氮量为0~240 kg·hm-2时,施氮量增加120 kg·hm-2(N1比N0、N3比N1)可明显提高小麦叶绿素含量,显著增加叶面积指数、冠层叶绿素密度和光合速率;不施氮肥会显著降低小麦光合性能,增施氮肥对小麦叶绿素含量、叶面积指数和光合速率的影响程度大于基追比。本研究结果与沈会权等[14]和慕 宇等[15]研究得出的不同氮肥施用量和基追比对小麦叶绿素含量、叶面积指数及净光合速率具有明显影响的结论一致。

束林华等[16]研究发现,一定范围内增加施氮量能明显提高小麦籽粒产量、蛋白质和面筋含量,但当施氮量超过此范围时蛋白质含量超过国家弱筋小麦标准。本研究发现,小麦籽粒的蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀值和硬度指数均随施氮量的增加而提高,但同一施氮量下基追比为7∶3、 6∶4、5∶5时上述各指标间的差异不显著。另外,本研究还显示,当施氮量为120 kg·hm-2和180 kg·hm-2时3个基追比下小麦的蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀值(N2下基追比5∶5处理除外)和硬度指数均符合弱筋小麦国家标准(GB/T17320-2013),但施氮量达到240 kg·hm-2时其蛋白质含量、湿面筋含量和沉淀值均不符合弱筋小麦国家标准,该结论与李春燕等[2]研究得出的弱筋小麦品质受施氮量和基追比影响明显且施氮量不宜超过180 kg·hm-2的结论相符。王曙光等[5]研究指出,在确保弱筋品质的前提下,总施氮量为225 kg·hm-2、基追比为6∶4时,产量相对较高。吴宏亚等[17]研究指出,弱筋小麦扬麦15在施纯氮总量210 kg·hm-2、基追比5∶1∶4(基肥∶壮蘖肥∶拔节肥)时的产量最高,品质也符合弱筋小麦国家标准(GB/T17320-2013)。本研究发现,相同基追比下,在施氮量为120~240 kg·hm-2时,施氮量增加60 kg·hm-2(N2比N1、N3比N2)能显著提高小麦群体干物质积累量;相同施氮量下,基追比7∶3不利于提高群体干物质积累量;施氮量为240 kg·hm-2时小麦的产量和收获指数均最高,说明,基追比与产量的关系受总施氮量的直接影响,本研究中以基追比6∶4时产量最高。此外,施氮量相同时基追比对小麦收获指数的影响不显著。以上结果与陆增根等[18]研究得出的施氮量和基追比对弱筋小麦群体生物量及产量形成有明显影响的结论一致。

不同学者关于弱筋小麦优质高产的氮肥施用量和基追比的研究结论不完全一致[19],这主要与研究区域的土壤基础肥力和环境特点等有关。本研究中,当施氮量达到240 kg·hm-2时各基追比下小麦籽粒的蛋白质含量和沉淀值均不符合弱筋小麦标准,而施氮量180 kg·hm-2、基追比 6∶4时的籽粒品质符合弱筋小麦国家标准且产量最高。鉴于此,本研究提出施氮量180 kg·hm-2左右且基追比6∶4可作为安徽地区较为适宜的氮肥运筹方式。虽有研究指出相同施氮量下基追比7∶3时小麦的产量和品质较为协调,与本研究提出的基追比为6∶4的结论不一致,这可能是因为本试验所在的生态区在小麦生育后期的日均温相对较高,籽粒成熟较快,灌浆过程相对短,不利于籽粒对土壤和植株氮素的充分利用转化和蛋白质积累,故在本研究区适当增加追肥比例更利于小麦品质形成,但基追比5∶5时因后期追氮比例较高,易造成小麦籽粒品质不达标。因此,在弱筋小麦生产中, 为实现品质和产量的协调,除考虑施氮量及后期追氮比例外,还应考虑区域土壤基础肥力和生态环境的特点。