简论楚《颛顼历》

武家璧

(北京师范大学 历史学院,北京 100875)

楚国采用何种历法,曾经是一个争议很大的问题。主要有四种意见:第一种以曾宪通[1]、张闻玉先生[2]为代表,认为楚用寅正《夏历》;第二种以潘啸龙先生为代表,认为楚用子正《周历》[3];第三种以刘彬徽[4](P533~547)、王红星先生[5](P521~532)为代表,认为楚用丑正《殷历》;第四种以何幼琦[6]、王胜利先生[7]为代表,认为楚用亥正历法(或以为《秦历》)。笔者也曾经主张楚简用丑正《殷历》[8],后更正为亥正历法[9]。经进一步研究表明,楚国实际上采用两种历法,楚简采用《颛顼大正》,岁首建亥;楚帛书采用《颛顼小正》,正月建寅。《颛顼小正》的历元就是传世战国“古六历”中《颛顼历》的“乙卯元”,而《颛顼大正》的历元是文献记载的“甲寅元”,与“古六历”中《殷历》历元相同。

一、《颛顼历》的起源

中国古代历法起源于颛顼帝时代。《国语·楚语下》载“观射父对楚昭王问”:

古者民神不杂……及少昊之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物……颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。其后,三苗复九黎之德,尧复育重黎之后,不忘旧者,使复典之。以至于夏、商,故重、黎氏世叙天地,而别其分主者也。其在周,程伯休父其后也,当宣王时,失其官守,而为司马氏。

司马迁是重黎氏之后,在《史记·太史公自序》中略述其事:

昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之际,绍重黎之後,使复典之,至于夏商,故重黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其後也。当周宣王时,失其守而为司马氏。司马氏世典周史。……太史公执迁手而泣曰:“余先周室之太史也。自上世尝显功名於虞夏,典天官事。后世中衰,绝于予乎?汝复为太史,则续吾祖矣。”

《汉书·律历志》载曰:

历数之起上矣。传述颛顼命南正重司天,火正黎司地,其后三苗乱德,二官咸废……尧复育重、黎之后,使纂其业……其后以授舜曰:“咨尔舜,天之历数在尔躬。”舜亦以命禹……故自殷、周,皆创业改制,咸正历纪,服色从之,顺其时气,以应天道。

从上述记载来看,历法从开始就分为“南正”和“火正”两个系统,前者是祭祀天神的神历,后者是祭祀地祗的民历,两者分别相当于后世的“大正”和“小正”。夏商周三代“创业改制”,演变为《夏历》《殷历》《周历》,三者“咸正历纪”,号称“三正”。早期历法是观象历,根据自然天象来授时,故历法与实际天象符合,但不能预推未来。东周以后发展为推步历,可以推知未来的节气、朔日、闰月等要素,“千岁之日至,可坐而致也”(《孟子·离娄》) ,标志着历法取得重大进展。但行用日久,发现其与实际天象不符。历法本是帝王之术,至周朝衰落后才散入民间。《汉书·律历志》载:“三代既没,五伯之末,史官丧纪,畴人子弟分散,或在夷狄,故其所记,有《黄帝》《颛顼》《夏》《殷》《周》及《鲁历》。”这就是中国最早的推步历——古四分历,又称“古六历”。古书关于六历的记载甚少,仅有《续汉书·律历志》载有古六历的历元名称,即《黄帝历》起辛卯元,《颛顼历》用乙卯元,《夏历》用丙寅元,《殷历》用甲寅元,《周历》用丁巳元,《鲁历》用庚子元。

列国对古六历的应用,比较明确的大致有:东周朝廷和鲁国用《周历》和《鲁历》,三晋用《夏历》,楚用《颛顼历》等。秦在吕不韦当政以前使用何种历法,史无明载;自吕不韦以后采用改进的《颛顼历》。秦历实际上是对楚《颛顼历》的改造利用,从而使楚文化继续发挥影响,一直到汉武帝改历以前。

早期推步历法的编制原理基本相同,所谓“古之六历,并同四分”,其主要区别在于历元和建正不同。因此判断早期历法的属性,主要依据历元和建正,置闰方法也可作为参考。计算历元须有已知纪年的朔日和节气干支,依据四分历术数反求其历元;或者设定某个历元计算已知纪年的气朔干支是否与该历元下的历法谱表符合[10](P104~110)。但是得到已知纪年的气朔干支是比较困难的,一般依据相关材料的“建正”来判断历法的属性。

早期观象历自颛顼帝时代的“南正”与“火正”,到夏商周三代发展演变为“三正”,文献有载。

《尚书大传》:“夏以孟春月为正,殷以季冬月为正,周以仲冬月为正。”

《春秋公羊传解诂》隐公元年:“夏以斗建寅之月为正…殷以斗建丑之月为正…周以斗建子之月为正。”

《春秋·元命苞》:“周人以十一月为正,殷人以十二月为正,夏人以十三月为正。”

《史记·历书·索隐》:“古历者,谓黄帝《调历》以前……皆以建寅为正,谓之孟春也。及颛顼、夏禹亦以建寅为正,唯黄帝及殷、周、鲁并建子为正。而秦正建亥,汉初因之。至武帝元封七年改用《太初历》,仍以周正建子为十一月朔旦冬至,改元太初焉。”

夏正建寅、殷正建丑、周正建子,“三正”标志夏商周三代政权的更迭。如《汉书·律历制》载曰“故自殷周,皆创业改制,咸正历纪”,“帝王必改正朔,易服色,所以明受命于天也”。

“三正”在推步历时代继续沿用,成为校正历谱的一个观象授时系统,应用北斗星的指向来授时,称为“斗建”。《史记·天官书》载曰:“杓携龙角,衡殷南斗,魁枕参首。用昏建者杓……夜半建者衡……平旦建者魁。”《集解》《索隐》引孟康曰:“假令杓昏建寅,衡夜半亦建寅。”《正义》“言北斗旦建,用斗魁指寅也”。就是说,不管采用斗杓(柄)、斗衡还是斗魁指向,所得到的“斗建”结果是相同的。因为它们分别在黄昏、夜半、平旦指向“寅正”(东偏北)方向,故此把正月放置在这个“斗建寅”的月份,就是“正月建寅”。睡虎地秦简《日书·秦除》记载秦历十二月的斗建为:

正月建寅,二月建卯,三月建辰,四月建巳,五月建午,六月建未,七月建申,八月建酉,九月建戌,十月建亥,十一月建子,十二月建丑。

正月的“斗建”又称为“建正”,上引《秦除》的“正月建寅”就是“寅正”,另有“子正”“丑正”“亥正”等,亦如此法。这个“斗建”系统的作用是:当推步历法的正月或者月序偏离本月的“斗建”天象,并且误差达到足月时,就设置一个闰月来使两者重新符合起来。

观象授时历的“三正”源于上古的“二正”(南正、火正),对推步历而言,实际上就是规定历法的起算点,如《后汉书·律历志》载:

甲寅之元,天正正月甲子朔旦冬至,七曜之起,始于牛初;

乙卯之元,人正己巳朔旦立春,三光聚天庙(营室)五度。

历法起算点的年名,称为历元,如“甲寅元”一般认为属于《殷历》,“乙卯元”一般认为属于《颛顼历》。汉武帝发布《太初历》诏书云:“十一月甲子朔旦冬至已詹,其更以七年为太初元年。年名‘焉逢摄提格’,月名‘毕聚’,日得甲子,夜半朔旦冬至。”这里的“夜半朔旦冬至”实际是指“朔夜半冬至”,“朔旦”成为“合朔”的代名词,即冬至与合朔在同一日的夜半同时发生,称为“气朔齐同”,或曰“至朔同日”且“同在日首”。四分历把这一天作为一个周期“蔀”(76年)的首日,称为“蔀首”,蔀名即以蔀首干支日名称之。故上引《殷历》(甲寅元)第一蔀为“甲子蔀”,《颛顼历》(乙卯元)的第一蔀为“己巳蔀”。

《史记·历书》的“历术甲子篇”载云:“太初元年,岁名焉逢摄提格(甲寅),月名毕聚,日得甲子,夜半朔旦冬至。”《索隐》:“此依《尔雅》甲寅之岁……以建子为正,故以夜半为朔;其至与朔同日,故云夜半朔旦冬至。若建寅为正者,则以平旦为朔也。”又据《大衍历议·日度议》曰:“《颛顼历》上元甲寅岁正月甲寅晨初合朔立春。”由此可知,两种推步历法起算点的“气始”和“日始”如下。

天正——又称《大正》:气始于冬至,日始于夜半“子正”时刻,故称为“子正”;

人正——又称《小正》:气始于立春,日始于平旦“寅正”时刻,故称为“寅正”。

古代把一天分为十二时,每时又分二小时,如子初、子正、寅初、寅正等,一日共二十四小时。“子正”时刻就是夜半的正中。战国古六历中的《黄帝历》《周历》《鲁历》等均属于《大正》,《颛顼历》和《夏历》属于《小正》,只有《殷历》比较特别,一说是“子正”,一说是“丑正”,大抵归于《大正》系列。

以上是从文献典籍中得到的关于历法《大正》和《小正》的知识,但出土楚国《颛顼历》的情况,则与“古六历”不完全相符。楚国实际上采用两种历法,一种是楚简历法,一种是楚帛书历法,其中楚简采用的历法属于“亥正历法”,文献记载只有秦国曾经使用过。

二、楚族称王用《颛顼历》

屈原《离骚》首句自称:“帝高阳之苗裔兮,吾皇考曰伯庸。”高阳是传说中的颛项帝。屈原是楚武王熊通之子、莫敖屈瑕的后代,与楚王同祖同宗。《史记·楚世家》记载:

楚之先祖出自帝颛项高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。高阳生称,称生卷章,卷章生重黎。重黎为帝喾高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝喾命曰祝融。共工氏作乱,帝喾使重黎诛之而不尽。帝乃以庚寅日诛重黎,而以其弟吴回为重黎後,复居火正,为祝融。吴回生陆终。陆终生子六人,坼剖而产焉。其长一曰昆吾,二曰参胡,三曰彭祖四曰会人,五曰曹姓,六曰季连,芈姓,楚其后也。

《山海经·大荒西经》记载:“颛项生老童、老童生祝融。”在长沙子弹库战国楚墓出土的帛书、江陵战国楚墓中出土的望山楚简、包山楚简等,都记载了楚人祭祷“楚先老僮、祝融、鬻熊”的活动,这与传世文献中关于楚人先祖的记载相吻合。

“祝融”是帝喾高辛氏给予当时一位著名天文学家的荣誉官职。《左传》《国语》记载这位天文学家名叫“黎”,在高辛时任天文官火正,故称“火正黎”;《史记》《世本》《大戴礼记·帝系》等记载这位天文学家名叫“重黎”;《国语·楚语》把“重黎”分开为两人,叫做“南正重”与“火正黎”。帝喾朝的“祝融”官,由重黎和吴回兄弟两人先后担任,他们的父亲名叫“老童”,《史记》记作“卷章”,是“老童”的误写,老童是颛顼帝之孙。

重黎氏家族即祝融后裔,除上引《楚世家》记载“陆终六子”之外,还有《国语·郑语》记载有“祝融八姓”:“祝融……其后八姓,于周未有侯伯。佐制物于前代者,昆吾为夏伯矣,大彭、豕韦为商伯矣。当周未有……皆为采卫,或在王室,或在夷狄,莫之数也……唯荆实有昭德,若周衰,其必兴矣。”韦昭注:“八姓,祝融之后。八姓:己、董、彭、秃、妘、曹、斟、芈也。侯伯,诸侯之伯。”

上述“陆终六子”或“祝融八姓”主要分布在中原地区。如《左传·昭公十七年》载:“郑,祝融之墟也。”郑,在今河南新郑。《左传·昭公十二年》记载楚灵王曰:“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅”。许,在今河南许昌。而《哀公十七年》载“卫侯梦于北宫,见人登昆吾之观”。杜预注:“卫有观,在於昆吾氏之虚,今濮阳城中。”

陆终氏少子芈姓季连的后裔出了一位名人:“周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊,鬻熊子事文王”(《楚世家》);或载其“为文王师”(《世本》),或载其“为周师,自文王以下问焉”(《汉书·艺文志》)。但鬻熊早死,没有赶上周武王灭商后的大分封,鬻熊的重孙“熊绎当周成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳”(《楚世家》)。

综上可知,楚国先祖出自上古中原地区的天文世家——重黎氏,属于一个世袭的职业技术性官僚家族,是由周成王分封到楚蛮之地来的。考古发现的楚文化最早只能追溯到两周之际,再早就与周文化分不开了。近年在宜昌万福垴遗址发现的西周中晚期遗存,如果不是有“楚季钟”铭文,我们很难判断它是迄今发现最早的考古学楚文化遗存。早期楚文化本来就是周文化南下的一支,与东南地区的湖熟文化相类似。

楚国的分封,不仅来得晚,而且规格大大降低。楚国先公总想改变这种不公平且低人一等的状况。据《楚世家》记载,第一次努力是周夷王时,楚熊渠乘周室衰微、诸侯不朝的机会,自称为王,并且大封三子为句亶王、鄂王、越章王;及周厉王之时,熊渠畏其暴虐伐楚,自动取消了王号。第二次努力是楚武王熊通伐随。因楚国初封子爵,无王命没有资格单独朝周,于是熊通以武力胁迫随侯“请王室尊吾号”,结果“王室不听”,熊通怒曰:“吾先鬻熊,文王之师也,蚤终。成王举我先公,乃以子男田令居楚,蛮夷皆率服,而王不加位,我自尊耳!”乃自立为武王。

楚国从“子爵”越过公、侯、伯三级,摇身一变而为“楚王”。按照中原王朝的规矩,称王必须符合两个条件:一是“王者必受命而后王”,即必须是接受“天命”才能称王;二是“王者必改正朔,易服色”等(《春秋繁露·三代改制质文》),即必须具有制订历法的能力和颁行历法的权威。因此楚国称王必定会自行颁发不同于周朝的历法,从其历史文化传统来看,只能是祖传《颛顼历》。

虽然没有关于楚国颁历的直接记载,但可以找到一些旁证。如曾侯乙墓出土《楚王鎛》铭文:“惟王五十又六祀……楚王熊璋作曾侯乙宗彝。”可知其制作于楚惠王五十六年,公元前433年。这种纪年方式与周朝及中原诸侯使用周王纪年是一样的,楚国国君把自己摆到与周天子平等的地位。又如淅川下寺二号楚墓出土《佣戈》铭曰:“新命楚王□,膺受天命。”这与周宣王时《毛公鼎》铭“配我有周,膺受天命”的口气是相同的。

既称“受天命”,那么始受命者,必定颁授历法,因为历法是天命的象征。尧舜禅让时,尧帝亲手把天文仪器“璇玑玉衡”授予舜。《论语》载“尧曰:咨尔舜!天之历数在尔躬。”历法是天命的载体,始“受命”称王者,必定“创业改制”,颁授民时,这是从颛顼帝以来就已形成的传统,尧帝以至夏商周三代莫不遵从。从战国楚简使用的月名来看,确实存在楚国单独行用的历法,此即久已被中原王朝革除不用的《颛顼历》。

三、楚简历法——《颛顼大正》

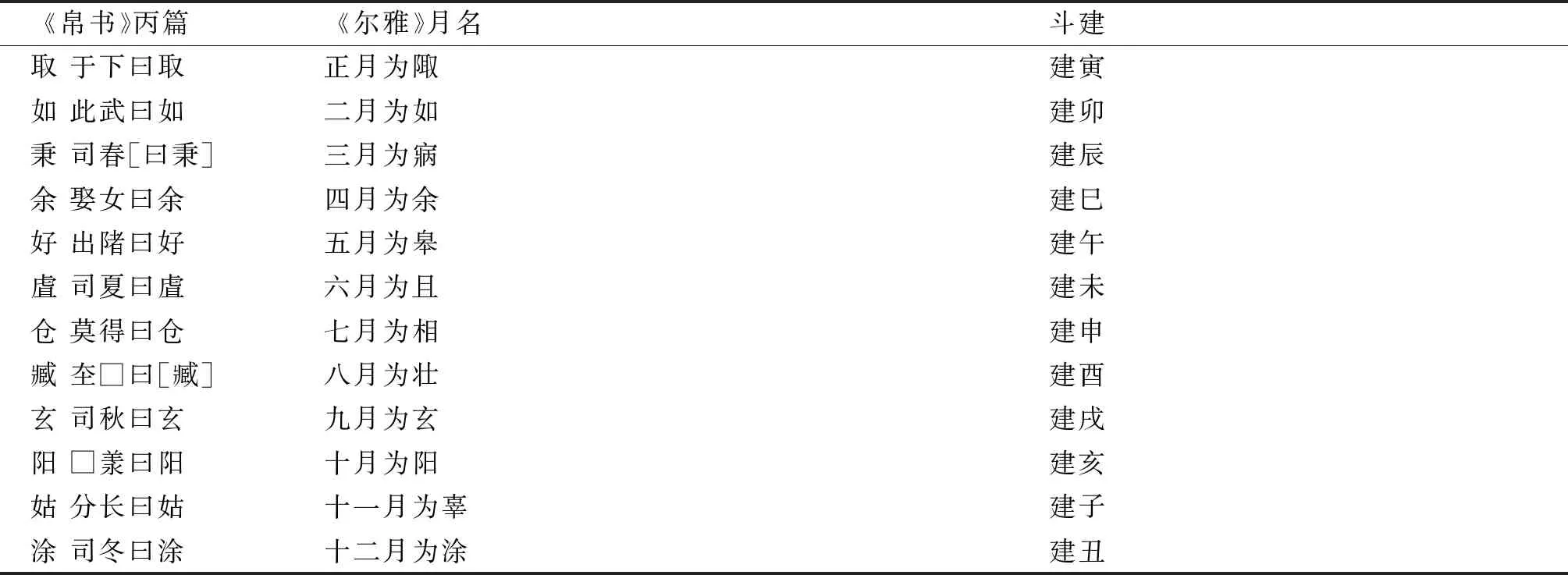

战国楚墓竹简记载有十二个月名,这些月名又出现在云梦秦简《日书》的《日夕分表》中。这份表把一天分为“十六分”,春分和秋分时节“日八分”“夕八分”,夏至“日十一分”“夕五分”,冬至“日五分”“夕十一分”,反映了一年内昼夜长短随季节的变化。我们抄录原简文的秦楚月名与日夕分数据,再依据《日书·秦除》配上斗建,见表1。

表1 云梦秦简《日书》月名、日夕分对照

楚简的月名与秦简的写法稍有不同,其义除“献马”之外,均与祭祀祖先有关,略释如下:

夏:祭祀居于中夏的先祖。

亯月:亯(享)秦简作“枋”。《礼记·郊特牲》“索祭,祝于枋”。《礼器》“为枋乎外”。

献马:《周礼·圉师》“冬,献马”,《校人》“冬,祭马步,献马”。

祭祀的顺序大致是由亲及疏、由近及远。整套祭祀活动体现出大宗贵族“敬宗收族”的宗旨,月名中“屈”字就是很好的说明。《诗经·鲁颂·泮水》云:“屈此群丑”,《毛传》曰:“屈,收;丑,众也。”《尔雅·释诂》中记载:“屈,聚也。”故“屈此群丑”就是收聚群众的意思。《礼记·大传》曰“敬宗故收族”。《仪礼·丧服》子夏传曰:“大宗者,收族者也,不可以绝。”从宗法制度上讲,收聚族祖而祭之,是大宗贵族的职责。其他如远、(荆)、夏、亯(枋)月之祭等,都体现出敬宗收族的思想。由此可见,楚简历法是一部祭祀历或者神历。

再来看楚简历法的建正。秦简中十分难得的《日夕分》数据,使我们得以把楚简月名与《夏历》或现代农历的月序(与秦月名相同)对应起来,从此表可得出以下结论。

第二,秦历月序与《夏历》或现代农历的月序完全相同,即冬至在11月、夏至在5月,春分在2月、秋分在8月。

第三,依据数数判断,表中的“日夕”数不是表示时间的昼夜漏刻的比例数,而是地平圈上的昼夜弧长(日出入方位夹角)的比例数。这表明《日夕分》表属于盖天说地平坐标系统,不属于浑天说时角坐标系统。[11]

第四,按“楚七月”“楚八月”“楚九月”“楚十月”的月序排列,楚历的一月是“楚冬”,对应秦历的“十月”即“建亥”之月,从而证明楚简历法属于“亥正历法”。

经进一步研究表明,楚简的“亥正历法”属于《大正》。我们从《夏小正》经传中找到了解决问题的钥匙。《夏小正》经文记载:“四月初昏南门正……十月初昏南门见。”传文解释说:“南门者,星也。岁再见、一正,盖《大正》所取法也。”意思是说“南门星”是《大正》历所取法的标准星,它在一岁之中“再见”,即晨见于东、昏见于西;“一正”即初昏时位于正南方,《大正》就是根据这三个标准节点制订的历法。兹将《夏小正》所载《大正》在岁始、岁中,《小正》在年始、年中所取法的星象,见表2。

“十月”(建亥之月)是楚简历法的岁首,“四月”(建巳之月)是楚简历法的岁中,均可由南门星的“见”“正”来标定,这就是历法上所说的“履端于始、举正于中”(《左传·文公元年》)[12]。由此可见,楚简历法的建正,与取法于南门星的《大正》完全相同,是一部祭祀神历,这一传统是由颛顼时代的“南正重”开创的,因此楚简所用历法应名为《颛顼大正》。

四、楚帛书历法——《颛顼小正》

长沙子弹库战国楚墓出土的《楚帛书·丙篇》,记载了十二神名及其吉凶宜忌,这些神名与《尔雅·释天》记载的十二月名基本相同,对于我们判断帛书所用历法的建正,提供了参考依据。兹将帛书的十二神名与《尔雅》十二月名列表,见表3。

表3 帛书月名对照

对于《尔雅》十二月名,晋郭璞注:“皆月之别名……其事义皆所未详通者,故阙而不论。”宋邢昺疏:“‘其事义皆所未详通者’,案李巡、孙炎虽各有其说,皆构虚不经,疑事无质,故阙而不论。”郭璞和邢昺采取“阙而不论”的态度,比李巡、孙炎虚构其说的做法,要严谨得多。相比这些注释家,我们十分幸运,因为今天我们能够看到他们所不知晓的楚帛书,而帛书用四字句对每个月名的含义作了注解。例如有四个月名是季节神,即“秉司春”“虘司夏”“玄司秋”“涂司冬”,由此可推知《尔雅》的十二月名就是十二月神的名字,即后世所谓的“十二月将”,每位神将值守一月,管理本月的吉凶宜忌事项,而每季的最后一月的月神就是“季节神”。也就是说每一季的孟月、仲月之神,不是“季节神”,只有季月之神才是“季节神”,这大概是“季节神”或者“四季”名称的来历。

除“四季”神之外,仲冬之神的名字引起我们的注意。《尔雅》曰“十一月为辜”,帛书曰“分长曰姑”。“辜”与“姑”并从“古”得声,同声者必同部,故二字叠韵可通。此月排在季冬神“涂司冬”之前,必是仲冬之月无疑,也就是冬至月。秦简《日书》载云:“十一月,楚屈夕,日五、夕十一。”《论衡·说日篇》中记载:“日昼夜行十六分……故曰日行有近远,昼夜有长短也。夫复五月之时,昼十一分,夜五分;六月,昼十分,夜六分;从六月往至十一月,月减一分。”显然十一月为昼(日)五分、夜(夕)十一分,是夜(夕)分最长的一月,即冬至月。这应是帛书“分长曰姑”的本义,“分长”指“(夜)分最长”。

冬至月是建子之月,依据帛书的“季节神”与“分长”所在的位置,可以把十二月的全部“斗建”恢复出来,列入表3。可以看出,帛书和《尔雅》“始陬终涂”的十二月名,符合寅正历法。按传统文献“寅正历”可以是《颛顼历》,也可以是《夏历》,而楚国的历史文化传统,决定帛书所用只能是《颛顼历》。从当值的神名来看,他们与祖先神无关,都是月神,包括季节神在内;又据帛书所列的吉凶宜忌事项来看,他们管理民间事务,属于“地祗”系统,即《国语·楚语》所说的“火正黎司地以属民”。据此可知,帛书历法属于民历《颛顼小正》。

最后两个问题是:为什么《颛顼历》与《夏历》的建正相同?两者的区别在哪里?

如上所论,《颛顼历》的大、小正,与《夏历》的大、小正,在建正上是相同的,这种情况导致有学者误认为楚国历法是《夏历》[1,2]。实际上这是由两者直接的渊源关系造成的,古人多有论及。如《晋书·律历志》:“故颛顼圣人为历宗也……《夏》为得天,以承尧舜,从《颛顼》也。”《新唐书·历志》引一行《大衍历议·日度议》:“《颛顼历》……盖重黎受职于颛顼,九黎乱德,二官咸废,帝尧复其子孙,命掌天地四时,以及虞、夏。故本其所由生,命曰《颛顼》,其实《夏历》也。”两者的区别在于历元不同。

五、《颛顼历》的历元

《后汉书·律历志》载曰:“建历之本,必先立元,元正然后定日法,法定然后度周天以定分至。三者有程,则历可成也。”又曰:

岁首至也,月首朔也。至朔同日谓之章,同在日首谓之蔀,蔀终六旬谓之纪,岁朔又复谓之元。

月分成闰,闰七而尽,其岁十九,名之曰章。章首分尽,四之俱终,名之曰蔀。以一岁日乘之,为蔀之日数也。以甲子命之,二十而复其初,是以二十蔀为纪。纪岁青龙未终,三终岁后复青龙为元。

将上文翻译为现代语言,意思是:因采用“十九年七闰”的周期,故19年为1章;又因周年日数的分母(日法)为4,故4章(19×4=76年)为1蔀;20蔀(76×20=1520年)之后的蔀首朔日重复循环,是为1纪;天地人3纪(1520×3=4560年)之后,年名与朔日干支又恢复同名,谓之元。这就是四分历的“章蔀纪元”结构。

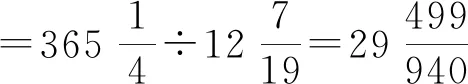

根据年长和闰周的数值,可以推算出1个朔望月与1个节气的平均长度:

推排历谱还需要对六十甲子进行数值编号(命算甲子),当历元确定之后,依据四分历的“章蔀纪元”基本结构,所有气、朔、闰等历法要素都可以推排出来。

历元保证了年始、气始、月始、日始等“四始齐同”,但还不是最理想的状况,因为没有考虑五星的情况。理想的历元叫做“上元”,是日月和五星运行的共同起点,上元时刻的理想天象就是“日月如合璧,五星如连珠”。但实际上文献记载的“上元”往往名不副实,如《洪范传》记载:“《颛顼》上元太始阏蒙摄提格(甲寅)之岁,毕陬之月,朔日己巳立春,七曜俱在营室五度。”唐僧一行《大衍历议》批评说:“秦《颛顼历》元起乙卯,汉《太初历》元起丁丑,推而上之,皆不值甲寅,犹以日月五纬复得上元本星度,故命曰阏蒙摄提格(甲寅)之岁,而实非甲寅。”(《新唐书·历志》)

试分析有明文记载的后汉《四分历》的上元,《后汉书·律历志》载:“上元太岁在庚辰……汉四十五年庚辰之岁……以为《四分》历元。加六百五元一纪,上得庚申,有近于纬。”

“六百五元一纪”的积年数为:

4560×605+1520=2760320(年)

纬书《春秋·元命苞》《易·乾凿度》等记载自鲁哀公十四年(公元前481年)“西狩获麟”之岁上推276万年,就是所谓“天地开辟”之岁。而自获麟之岁至后汉《四分历》历元——汉四十五年庚辰(汉文帝后元三年,公元前161年),相距为320年,两者相加正好是2760320年,是为《四分历》第606元第2纪(地纪)纪首的上元积年。

唐《开元占经》记载了古六历自“上元”至开元二年甲寅年(公元714年)的上元积年,数值均大于276万年,即超过605元(止于4560×605=2758800年)积年,在第606元(止于4560×606=2763360年)之中,当与纬书的“天地开辟”之岁有关。因其数值太大,不便于计算“四始”,故可求其距离现在最近的第606历元,称为“近距历元”,其算式为:

近距历元=上元积年-4560×605-713

据此式可以求出古六历的近距历元,见表4。

表4 古六历的近距历元

关于《颛顼历》的历元,文献有较多记载。

《淮南子·天文训》:“天一原始,正月建寅,日月俱入营室五度。”(“天一”另本作“太阴”,指太岁)

刘向《洪范·五行传》:“历记始于颛顼……朔日己巳立春,七嚁俱在营室五度。”(《新唐书·律志》引)

《后汉书·律历志》:“甲寅之元,天正正月甲子朔旦冬至,七曜之起,始于牛初;乙卯之元,人正己巳朔旦立春,三光聚天庙(营室)五度。”

蔡邕《月令论》曰:“《颛顼历》术曰:‘天元正月己巳朔旦立春,俱以日月起于天庙营室五度。’(《后汉书·律历志》刘昭补注引)

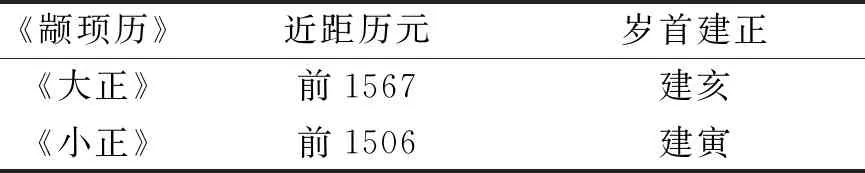

文献提到《颛顼历》有两个元名,即甲寅元、乙卯元;有两个蔀首,即甲子蔀首、己巳蔀首。历来认为只有一部《颛顼历》,因之解释不清,未知孰是孰非。如果把《颛顼历》分成《大正》和《小正》两个系统,则问题迎刃而解。我们认为“甲寅元甲子蔀首”属于《颛顼大正》,而“乙卯元己巳蔀首”属于《颛顼小正》。

张培瑜《中国先秦史历表》战国、秦汉初朔闰表中的《颛顼》栏[13](P169~240),以及书末的《颛顼历入蔀年》[13](P252),都属于复原的《颛顼小正》,其正月与《夏小正》相同,近距历元是公元前1506年。陈久金、陈美东复原的秦及汉初朔闰表亦属于《颛顼小正》,其岁首在十月建亥,而正月在建寅之月[14],或可称为“亥首寅正”历,其月名月序把民历和神历混杂在一起,大概就是《国语·楚语》所说的“民神杂糅”现象。

至于《颛顼大正》,是笔者提出的新主张[15](P141~150),尚未有完整复原的历谱表。我们研究得出的初步结论是:《颛顼大正》的历元与《殷历》相同(甲寅元),而建正与《秦历》相同(亥正)。《颛顼历》大、小正的历元和建正,见表5。

表5 《颛顼历》的历元

笔者在20多年前曾经利用包山楚简的历日材料,推算出楚历的近距历元为公元前1567年[8],现在看来这个结论是正确的。当时还没有关于《颛顼大正》的概念,致使我们错误地认为楚国采用正月建丑的《殷历》,但却无法解释楚简月名的岁首建亥问题,陷入自相矛盾之中。现在用岁首建亥的《颛顼大正》进行解释,使楚国历法回归《颛顼历》,与其历史文化传统相符合,并使文献记载的《大正》历元得到出土材料的切实验证,可为笔者多年的探索画上一个圆满的句号。