《论语·乡党》的礼学渊源与古“语”特征

韩高年,陈丹奇

《乡党》为《论语》中较为特殊的一篇。相较其他各篇,《乡党》篇思想内容集中,主要记述了孔子在不同场合进退有度、周旋可则的礼仪行为。正如苏轼《论语解》所言“此篇杂记曲礼”[注]《礼记·礼器》载:“故经礼三百,曲礼三千,其致一也。”清人孙希旦认为:“曲礼者,仪文之委曲,如《冠礼》有三加,《昏礼》有六礼之类,其目有三千也。”见孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校《礼记集解》,北京:中华书局,1989年,第651~652页。故苏轼所谓“曲礼”非指《礼记·曲礼》,而是指日常生活中微文细节的礼仪。。在语言形式上,《乡党》通篇只有五次记言,并非以往论著中的“语录体”所能概括,而是呈现出一种记行的特征。由此,《乡党》篇与先秦儒家礼学关系密切,且具有自身独特的语言形式。故本文不揣浅陋,拟将《乡党》篇与《仪礼》《礼记》部分篇章的关系加以辨析,发掘其“杂记曲礼”的礼学渊源,并由此探究其记行的古“语”特征。

一、《论语·乡党》与《仪礼》《礼记》部分篇章关系辨析

清人惠栋《九经古义》认为:“夫子言‘述而不作’,信哉!《乡党》一书,半是礼经。”[注]惠栋:《九经古义》卷十六《论语古义》,中华再造善本,北京:国家图书馆出版社,2013年。“礼经”即谓《仪礼》,说明《乡党》篇中多为阐述《仪礼》之文。又清人赵翼《陔馀丛考》云:“先儒谓《仪礼》文物彬彬,乃周公制作之仅存者。即如《聘礼》篇末‘执圭如重’‘入门鞠躬’‘私觌愉如’等语,与《论语·乡党》篇相合。”[注]赵翼:《陔馀丛考》,上海:商务印书馆,1957年,第52页。赵氏认为《论语·乡党》与《仪礼·聘礼》在个别语句上有相合之处。虽然其所举三例均为《聘礼》篇末之“记”,但综合考察《乡党》与《聘礼》的内容,确有相同或相似的章节。除《仪礼》之外,《礼记》的一些篇章与《乡党》篇也有相合之处。清人陈澧《东塾读书记》认为:“《乡党》一篇,则皆《礼记》之类也。”[注]陈氏还认为:“射不主皮之语,则述《仪礼》之文也。”均见陈澧《东塾读书记》,第15页。依陈氏之说,“射不主皮”为《论语·八佾》陈述《仪礼》之文,即《论语·八佾》与《仪礼》在文本上也有相合之处,此可作为《论语·乡党》与《仪礼》具有互文性的旁证。即《乡党》篇的内容与《礼记》的部分篇章具有相似性。故近人杨树达《论语疏证》在疏解《乡党》篇时,多取《礼记》之文与其相互印证。

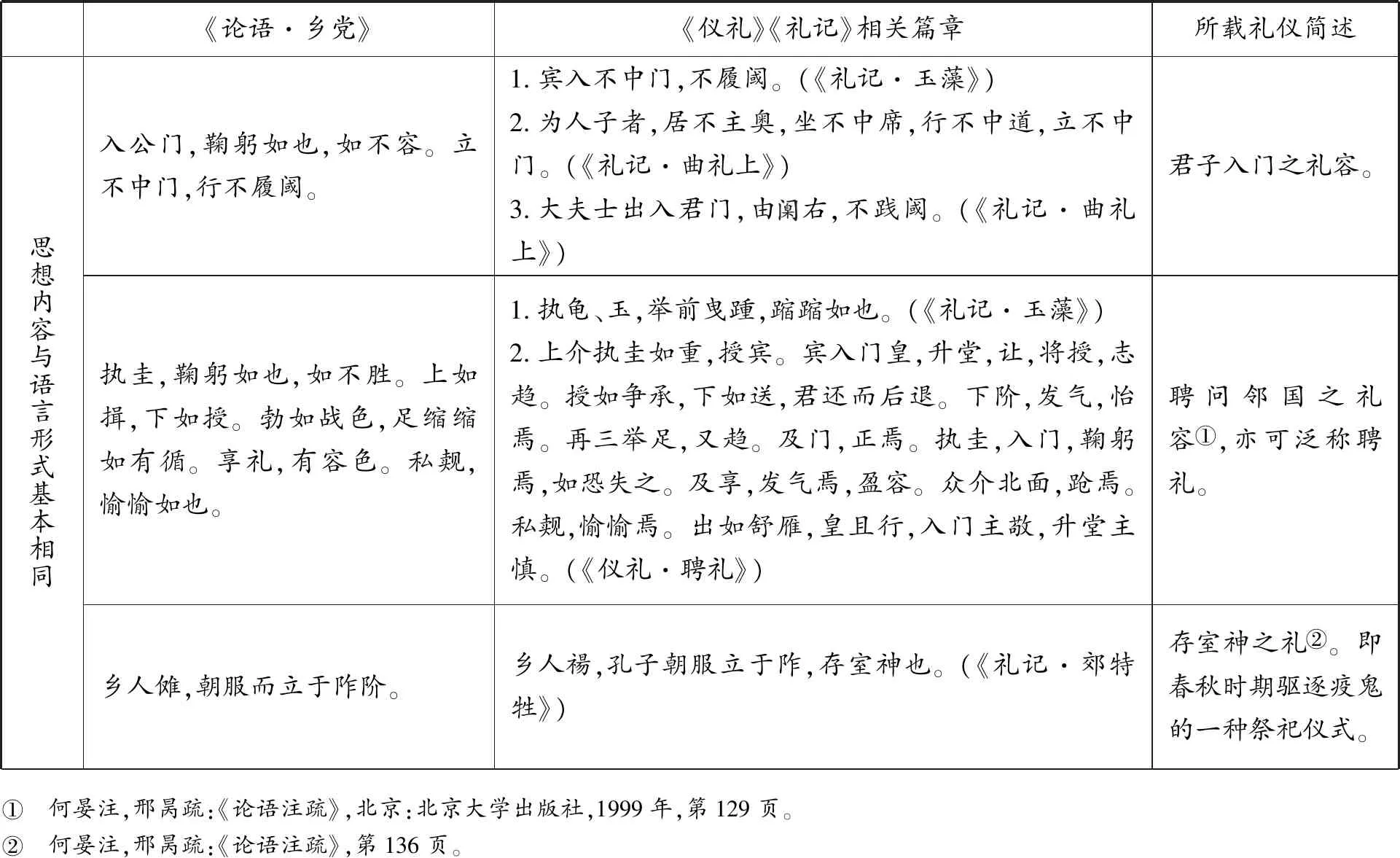

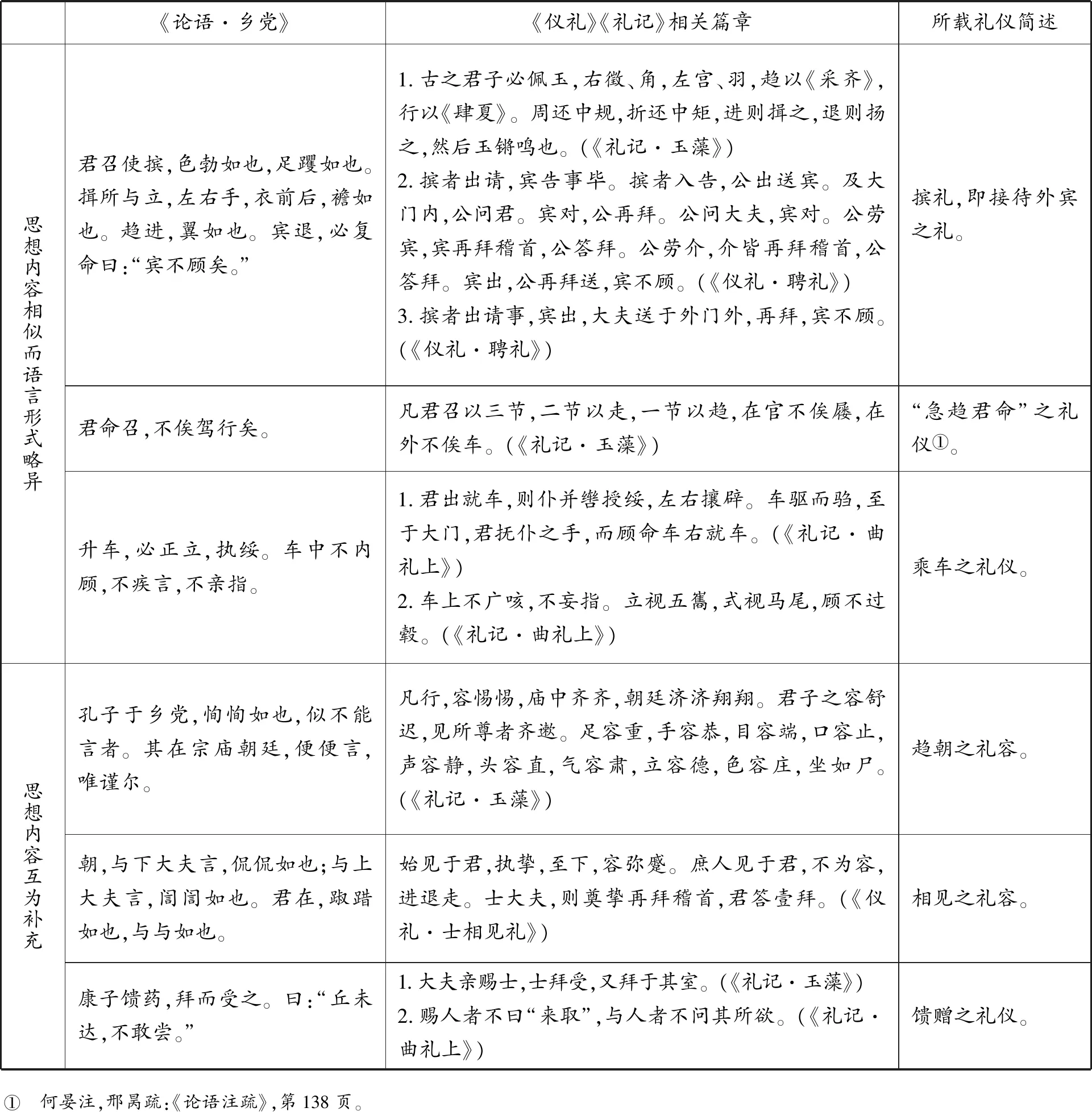

为进一步考察《论语·乡党》与《仪礼》《礼记》部分篇章的关系,现摘录《仪礼》《礼记》中与《乡党》篇相合者,以思想内容与语言形式的关联为据而划分为三类,并简述其所载的礼仪内容。兹列表如下[注]表中所列内容,在杨树达先生对《乡党》篇疏证的基础上,搜集补充了《仪礼》《礼记》的相关章节。其中《乡党》篇引文,据程树德撰,程俊英、蒋见元点校《论语集释》,北京:中华书局,1990年;《仪礼》引文,据胡培翚撰,段熙仲点校《仪礼正义》,南京:江苏古籍出版社,1993年;《礼记》引文,据孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校《礼记集解》,北京:中华书局,1989年。下文所引者同。限于篇幅,此表三种分类各列具有代表性的三节内容。:

《论语·乡党》与《仪礼》《礼记》相关篇章对照表

续表

通过以上的对比考察,我们发现《乡党》篇与《仪礼》《礼记》的部分章节,在思想内容与语言形式上基本相同。而个别字句则完全一致,如记载君子入门礼容的“不履阈”与“立不中门”。可见两者有彼此抄录之嫌;其次,两者部分章节对同一礼仪的记述在思想内容上相似,但在语言的句式、修辞上却略有差异,如同记“急趋君命”之礼仪[注]何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第138页。,《乡党》篇只是截取一个片段,《玉藻》篇则分类列举,将“君命召”分为三节来分别论述。《乡党》篇“不俟驾行矣”古朴简约,《玉藻》篇“在官不俟屦,在外不俟车”则呈现出对偶的修辞效果。考虑到文本在流传过程中的增删与润饰,可以推论二者在成篇初期具有相似的材料来源;再次,两者部分章节所载的同一礼仪角度不同、情景有异,但记述了这一礼仪的不同侧面与进程,可以相互参照与补充。从而在一定程度上显现出该礼仪的基本面貌。如同载馈赠之礼仪,《乡党》篇记述孔子面对季康子的馈赠,从受赠者的角度行拜受之礼。《玉藻》篇从一般礼制出发,规定士受赐于大夫,必须拜受。《曲礼上》篇则从馈赠者的角度出发,指出赠人物品需派人送达。可见以上记载从馈赠者与受赠者两个视角、个别与一般两个层面共同组成馈赠礼仪的要义。其中《仪礼》《礼记》相关篇章重在记录一般的礼仪制度,《乡党》篇则重在刻画人物具体的礼仪行为。总之,《乡党》篇与《仪礼》《礼记》部分篇章的关系主要为三种:一是有彼此抄录的可能;二是具有共同的材料来源;三是可以相互参照与补充。

为验证第一种关系,需要辨析三者的成篇或成书时间。杨天宇先生认为:“孔子所编定的用作教材的《礼》,就是《仪礼》的初本……它必包括今本《仪礼》而又远不止今本《仪礼》的十七篇……孔子编定《礼》,应当是在返鲁之后、去世之前的这段时间。据《左传》记载,孔子返鲁是在鲁哀公十一年(前484年),而去世是在哀公十六年(前479年)。这个时候,正当春秋末期。”[注]杨天宇:《〈仪礼〉的来源、编纂及其在汉代的流传》,《史学月刊》1998年第6期。即《仪礼》初本编纂而成的时间为春秋末期。《礼记》与《乡党》篇相合的章节,主要分布在《玉藻》《曲礼》《内则》《杂记》《檀弓上》《丧大记》《少仪》等篇章中。王锷《〈礼记〉成书考》在前贤基础上,对这些篇目的成篇时间进行详尽地考订,可以发现它们编纂成篇的时间多集中在战国中期[注]王氏相关结论如下:“1.《曲礼》成篇于战国前期,《内则》是战国中期的作品……因此,我们说《少仪》应该是战国前期末的作品;2.《杂记》之整理成篇当在战国中期为宜;3.《丧大记》成篇于战国中期;4.故其(《玉藻》)成篇约在战国中期;5.《檀弓》上下篇,是经过孔子及其弟子、再传弟子先后写定一些章节,直到战国晚期,才有人参考《左传》《国语》和其他儒家文献,整理编纂成目前我们看到的面貌。”见王锷《〈礼记〉成书考》,北京:中华书局,2007年。参照王氏之说,文中所举篇章的编纂时间多集中在战国中期。。对于《论语》的编纂时间,俞志慧《〈论语〉编纂年代考》结合传世文献与新出土材料,将其上限考订为公元前429年,下限为公元前400年[注]俞志慧:《〈论语〉编纂年代考》,《君子儒与诗教——先秦儒家文学思想考论》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第259~267页。与此说相类,有学者认为《论语》成书的具体时间可以限定在公元前428至公元前400年间的二十几年中。见杨朝明《新出竹书与〈论语〉成书问题再认识》,《中国哲学史》2003年第3期。。即《论语·乡党》编纂成篇的时间上限与《礼记》相关篇章的成篇时间接近。据以上分析,《仪礼》的编纂时间应早于《论语·乡党》,所以《乡党》篇部分章节存在抄录《仪礼》相关篇章的可能性。而《乡党》篇与《礼记》相关篇章在成篇时间上大致相同,使得二者彼此抄录的可能性较小。

第二种关系主要出现在《乡党》篇与《礼记》相关篇章之中,又二者在成篇时间上比较接近,所以它们在思想内容上相似的章节应具有共同的材料来源,具体而言,就是《乡党》篇与《礼记》相关篇章所采用的有关孔子及其弟子言行的记录材料。徐建委《文本革命:刘向、〈汉书·艺文志〉与早期文本研究》将这类独立流传而被采录入不同文本的章节定义为“公共素材”[注]徐氏指出战国秦汉之间存在三种类型的“公共素材”:故事、说理和短语。它们以独立段落,或说短章的形式存在,是诸子取材的重要资源之一。德国汉学家柯马丁(Matin Kern)则将先秦时期互文的文本定义为“文本库”(Repertoire)。徐氏以为二者是近似的概念,“公共素材”的抽象性要稍大一点,“文本库”则更加具体一点。见徐建委《文本革命:刘向、〈汉书·艺文志〉与早期文本研究》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第25页。本文以“公共素材”指称《论语》成书前,孔门弟子对孔子言行各有所记的笔记材料。,并在此基础上进一步探讨《论语》的“公共素材”问题:

与《论语》同源的短章说明《论语》成书的早期,也是先出现一则则短章,然后由短章组合成篇。短章和《论语》各篇存在一个并行流传的阶段,随着《论语》一书的逐渐完善成型,独立短章也逐渐消失,有的被收入其他古书而流传下来,成为与《论语》互见的文献,甚至还保留了更为早期的形式,如《说苑》《儒家者言》和阜阳汉简孔子事语类木牍等。[注]徐建委:《文本革命:刘向、〈汉书·艺文志〉与早期文本研究》,第267页。

徐氏所谓的“短章”作为孔门弟子记录的关于孔子言行的“公共素材”,自然可以被分别采入《论语》与《礼记》而形成互见的文本。与此相类,可以相互参照与补充的第三种关系,也缘于《乡党》篇与《礼记》相关篇章均采用了这类“公共素材”。如果说思想内容相似的章节是对“公共素材”的各自加工与润饰,那么在思想内容上相互参照、补充的章节则是对“公共素材”不同部分的抄录。陈桐生先生指出,今本《论语》、大小戴《礼记》乃至上博简中记载孔子应答弟子时人的文章,大都是孔门弟子及其后学在原始记录材料的基础上整理出来的[注]陈桐生:《孔子语录的节本和繁本——从〈仲弓〉看〈论语〉与七十子后学散文的形式差异》,《孔子研究》2006年第2期。杨义先生也指出:“孔子没有入选《论语》的大量言论材料,存在于礼书、《孝经》、诸子、《春秋》三传,刘向整理的《新序》《说苑》,以及《孔丛子》《孔子家语》等书之中,而出土简帛文献中亦复不少。”见氏著《论语还原》,北京:中华书局,2015年,第315页。,因而形成《论语》的短章是孔门弟子及后学对原始记录材料的抄录与整理。换言之,这些“公共素材”的最初形态应为孔门弟子对孔子言行各有所记的笔记。

总而言之,虽然《论语》与《仪礼》《礼记》的编纂目的有异,成书之后的文本性质也不尽相同,但就《乡党》篇与《仪礼》《礼记》相关篇章而言,在文本上却具有互文性。从成篇与成书的时间来考察,可以发现《乡党》篇存在抄录《仪礼》相关篇章的情况,而《乡党》篇与《礼记》相关篇章都采用了孔门弟子记录孔子言行的“公共素材”。

二、《论语·乡党》的礼学渊源及其材料来源

关于《论语》的编纂成书,李零先生认为,一种可能,它是直接记录口语,随时听到,随时记下来……另一种可能,它是从某些整理好的长篇摘出来,属于名言选萃;还有一种可能,两种情况都有[注]李零:《去圣乃得真孔子——〈论语〉纵横读》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第6页。。就《乡党》篇而言,也具有这两种情况:一是《乡党》篇部分章节抄录《仪礼》相关篇章,即对整理好的一些《仪礼》文本加以“摘录”与“改写”;二是《乡党》篇与《礼记》相关篇章均系孔门弟子记录孔子言行的“公共素材”编纂而成,而这些“公共素材”即是孔门弟子随时随地进行实录的笔记。以下将分而论之。

(一)《仪礼》篇章的“摘录”与“改写”

清人赵翼认为:“晁氏谓定公九年孔子仕鲁,至十三年适齐,其间无朝聘事,则《乡党》所记,未必皆孔子实事,当是门人习礼者本《仪礼》之旧文而记其语耳。”[注]赵翼:《陔馀丛考》,第52页。即《乡党》所载的“聘礼”,是孔门弟子中长于礼者,以《仪礼》旧文为据追记孔子的礼仪行为。以此类推,《乡党》篇部分章节也是以《仪礼》相关篇章为据编纂而成。《礼记·杂记下》载:“恤由之丧,哀公使孺悲之孔子学士丧礼,《士丧礼》于是乎书。”[注]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,第1115页可见在孔子教授士丧礼的过程中,《士丧礼》便已单独成篇。此类别本单行的篇章,成为后来整理编纂《仪礼》的基础[注]余嘉锡先生认为:“别本单行者,古人著书,本无专集,往往随作数篇,即以行世。传其学者各以所得,为题书名。”见氏著《目录学发微·古书通例》,北京:中华书局,2007年,第224页。《仪礼》成书亦通此理,即其成书前各篇章先后撰成而单独流传于世。。而《仪礼》中《士相见礼》《乡饮酒礼》《聘礼》《公食大夫礼》诸篇均与《乡党》篇有相合之处,且《仪礼》初本编纂而成的时间早于《论语》,故《乡党》篇的部分章节理应源于《仪礼》成书前一些别本单行的篇章。

从外因来看,孔子之前已有《仪礼》之本流传于世,而至孔子之世多有废失,故孔子论次整理以继道统,教弟子[注]赵逵夫、韩高年:《先秦文学编年史(中)》,北京:商务印书馆,2010年,第607页。。孔子修订整理《仪礼》,并以此教授弟子们礼乐之学,所以弟子们在编纂《乡党》篇时会抄录孔子讲授《仪礼》的相关材料。以下选取一些具体例证加以对比分析,从而得出《乡党》篇摘录、改写《仪礼》相关材料的内证:

1.聘问邻国之礼仪

执圭,入门,鞠躬焉,如恐失之。及享,发气焉,盈容。众介北面,跄焉。私觌,愉愉焉。(《仪礼·聘礼》)

执圭,鞠躬如也,如不胜。上如揖,下如授。勃如战色,足缩缩如有循。享礼,有容色。私觌,愉愉如也。(《论语·乡党》)

《聘礼》之“记”与《乡党》篇同记聘问邻国之礼。其中均述执圭鞠躬的礼容,清人胡培翚认为“如恐失之”意在敬谨[注]胡氏将“如恐失之”疏解为“其所以敬谨者,唯恐玉之或失坠也。”见胡培翚撰,段熙仲点校《仪礼正义》,第1154页。,郑玄则认为“如不胜”是非常恭敬的表现[注]郑玄将“如不胜”注解为“敬之至也”。见程树德撰,程俊英、蒋见元点校《论语集释》,第853页。。由此二者在思想内容上极为相近。而“私觌,愉愉焉”与“私觌,愉愉如也”两句则在内容与体式上几乎一致。清人皮锡瑞考辨众说,认为《乡党》文与《聘礼》合者,当即孔氏聘辞之文。又以为孔氏聘辞文必繁,不止如《乡党》篇中所载之略[注]所谓“孔氏聘辞”,清人皮锡瑞认为:“左氏襄三十八年传,仲尼使举是礼也,以为多文辞。孔疏曰服虔云,以其多文辞,故特举而用之,后世谓之孔氏聘辞……服子慎在东汉末,说必有据。”见氏著《经学通论》,北京:中华书局,1954年,第30页。。由此《聘礼》载录完整的礼典,其文辞繁复而内容详尽,应是对孔氏聘辞的系统记录。而《乡党》篇所载的聘礼之文简略,突出孔子的礼仪行为,应是对《聘礼》之“记”的摘录与改写。

2.受君赐食及侍食之礼仪

若君赐之食,则君祭先饭,遍尝膳,饮而俟,君命之食然后食。若有将食者,则俟君之食然后食。(《仪礼·士相见礼》)

君赐食,必正席先尝之。君赐腥,必熟而荐之。君赐生,必畜之。侍食于君,君祭,先饭。(《论语·乡党》)

二者均述臣与国君相见之时,受君赐食及侍食之礼仪。“君赐食”即是“若君赐之食”的简化与省略,“君祭,先饭”一句则是原文抄录。《士相见礼》重在叙述礼典的过程,在“君祭先饭”的礼制之后[注]《路史》苏子由曰:“礼,食必祭,祭先饭,祭乎其始食者也……先王之制礼,无非教也。”见程树德撰,程俊英、蒋见元点校《论语集释》,第924~925页。,列举了有无膳宰的两种情况。而《乡党》篇重在表现孔子的礼仪与德行,仅描述了没有膳宰尝食时孔子代为尝食的行为,并通过接受国君赏赐之食的具体做法,来显现孔子的知礼与恭敬。最后则以《士相见礼》所载“君祭先饭”的礼制加以总结、点题。

3.接待外宾之礼仪

摈者出请,宾告事毕。摈者入告,公出送宾。及大门内,公问君。宾对,公再拜。公问大夫,宾对。公劳宾,宾再拜稽首,公答拜。公劳介,介皆再拜稽首,公答拜。宾出,公再拜送,宾不顾。(《仪礼·聘礼》)

摈者出请事,宾出,大夫送于外门外,再拜,宾不顾。(《仪礼·聘礼》)

君召使摈,色勃如也,足躩如也。揖所与立,左右手,衣前后,襜如也。趋进,翼如也。宾退,必复命曰:“宾不顾矣。” (《论语·乡党》)

同为记载摈礼,《乡党》篇中“宾不顾矣”一句显然是对《聘礼》中“宾不顾”的化用。《聘礼》系统地记载了国君与大夫接待外宾的礼典过程,《乡党》篇则为凸显孔子对国君的恭敬[注]朱熹《论语集注》注解《乡党》篇此节时以为“皆敬君命故也”。见程树德撰,程俊英、蒋见元点校《论语集释》,第829页。,省略了对外宾“再拜”礼仪的描写,而是增加了对国君“复命”的场景,并将《聘礼》中作为礼仪行为的“宾不顾”改写为“复命”之语。

4.觐见国君之礼仪

始见于君,执挚,至下,容弥蹙。庶人见于君,不为容,进退走。士大夫,则奠挚再拜稽首。君答壹拜。(《仪礼·士相见礼》)

朝,与下大夫言,侃侃如也;与上大夫言,訚訚如也。君在,踧踖如也,与与如也。(《论语·乡党》)

《士相见礼》分类记载了大夫、士与庶人面见国君的礼仪。其中大夫见于国君要“容弥蹙”,即容仪要愈加恭敬[注]郑玄将“容弥蹙”注解为:“蹙,犹促也。促,恭慤貌也。其为恭,士大夫一也”。见胡培翚撰、段熙仲点校《仪礼正义》,第251页。。《乡党》篇借鉴了大夫面见国君时的礼仪,从而叙述为“君在,踧踖如也,与与如也”。其中“踧踖,恭敬之貌”[注]何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第125页。,所以二者均指面见国君时尊敬、谦恭的礼容。因《乡党》篇重在凸显孔子的德行,故以当时作为司寇下大夫的孔子为视角[注]《乡党图考》:“孔子为司寇下大夫,当时与上大夫言、与卿言、与下大夫言者,与其同列言也。”见程树德撰,程俊英、蒋见元点校《论语集释》,第824页。,描述其面见下大夫、上大夫与国君时的不同礼容。

5.病时居家之礼仪

士处适寝,寝东首于北墉下。有疾,疾者齐,养者皆齐。彻琴瑟。疾病,外内皆埽。彻亵衣,加新衣。(《仪礼·既夕礼》)

疾,君视之,东首,加朝服,拖绅。(《论语·乡党》)

《既夕礼》之“记”载士生病时的居家之礼,其中卧床休息时要东首于北墉下。《乡党》篇亦载“东首”,清人胡培翚认为:“此东首则在牖下,不在北墉下,以其便于君视也。”又认为:“蓋疾时寝东首于北墉下,是君大夫士所同。”[注]胡培翚撰,段熙仲点校:《仪礼正义》,第1913页。因而《乡党》篇是以礼制为准则,为突出孔子面见国君时的知礼与恭敬,将士的“寝东首于北墉下”改写为“君视之,东首”。又《既夕礼》之“记”所载“彻亵衣,加新衣”与《乡党》篇“加朝服,拖绅”,均指用洁净之新衣换下病中垢污之故衣[注]胡培翚认为:“以云亵衣是病中垢污之故衣,恐来问疾之人嫌其秽恶,故去之而更加新衣也……孔子于君来视疾而加朝服,则于宾客之来而加新衣,亦犹此意,但不必朝服耳。”见氏著《仪礼正义》,第1916页。。而《乡党》篇将“新衣”具体表述为“朝服”,以符合孔子大夫的身份。

总之,《乡党》篇的部分章节抄录了《仪礼》成书前别本单行的篇章。而《仪礼》编纂成书时未入选的材料,也会在《乡党》篇的编纂过程中得到借鉴与利用。故宋人陈骙摘录《仪礼》与《乡党》相关者五则,认为“略摘《仪礼》之文,证以《乡党》,昭然辨矣”。陈氏又云:“《仪礼》,周家之制也,事涉威仪,文苦而难读。《乡党》,孔门之记也,言关训则,文婉而易观。”[注]陈骙、李性学:《文则 文章精义》,北京:人民文学出版社,1960年,第32~33页。由于《仪礼》与《论语》的性质与编纂目的不同,使得二者在文风上各有特点。究其缘由,是《乡党》篇的编纂者们在改写的过程中,为了凸显孔子的知礼与明德,塑造其文质彬彬的形象,将《仪礼》详尽而繁复的篇章改写为简约质朴的文本。

(二)礼容的传习与“公共素材”的形成

《仪礼》十七篇一般记载周代贵族实行礼典的完整过程,而《乡党》篇主要记述孔子在具体场景中所展现的仪容动作。彭林《中国古代礼仪文明》一书把礼的要素划分为礼法、礼义、礼器、辞令、礼容、等差六项,并将《乡党》篇所载的这类行礼者的体态、容貌定义为“礼容”。沈文倬先生亦指出礼容可以与礼典相结合,也可单独表现[注]彭氏认为:“礼容,即行礼者的体态、容貌等,为行礼时所不可或缺。礼义所重,在于诚敬。既是出于诚敬,则无论冠婚、丧祭、射飨、觐聘,行礼者的体态、容色、声音、气息,都必须与之相应,所以《礼记·杂记下》说:‘颜色称其情,戚容称其服。’”见彭林《中国古代礼仪文明》,北京:中华书局,2013年,第47页。沈文倬先生也曾指出,所谓容礼(即“礼容”倒文),就是在参加礼典中,依据自己的等级身份在每个仪节上表演最适当的仪容动作……这些都是礼仪最具典型的部分,用文字表达终欠显豁。容礼在礼书撰成以前,可与礼典结合,也可以单独表现。见氏著《菿闇文存——宗周礼乐文明与中国文化考论》,北京:商务印书馆,2006年,第24~25页。。孔子在《乡党》篇中展现的“升降揖让”“周旋俯仰”的礼容,是对“郁郁乎文哉”的周礼加以继承与恢复。《周礼·秋官·司仪》载:“司仪掌九仪之宾客摈相之礼,以诏仪容、辞令、揖让之节。”[注]贾公彥:《周礼注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第1017页。可见在周代有专人执掌礼容。又《周礼·地官·保氏》载:“保氏,掌谏王恶,而养国子以道……乃教之六仪:一曰祭祀之容,二曰宾客之容,三曰朝廷之容,四曰丧纪之容,五曰军旅之容,六曰车马之容。”[注]贾公彥:《周礼注疏》,第352页。“六仪”即是周代贵族在各类礼典和场景中所表现的六种不同礼容,而保氏则为周代专门的传习礼容者。由此在西周时期的贵族教育中,存在一种礼容传习的制度。

陈来先生认为六仪与早期儒家教学的内容相合,保氏所教六艺六仪,在孔子教学活动中有广泛体现……保氏教以道艺,故以“道”得民(此处的道即是艺,郑贾注疏多次说明)。据此,前孔子时代的儒可能是对六艺六仪有专门知识者,既用以教人,也可应人咨询、相助礼事[注]陈来:《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第383页。。基于西周贵族教育中礼容传习的制度,孔子教授礼学除阐发周礼的礼义外,又以礼仪的演习与示范为重。《史记·孔子世家》载:“孔子为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼容。”[注]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1906页。即孔子儿时便自觉传承源于王官之学的礼容。《史记·孔子世家》又载:“孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下。”[注]司马迁:《史记》,第1921页。可见演习礼容贯穿于孔子与其弟子的日常教学活动中。《大戴礼记·卫将军文子》中记载孔子与弟子公西华有关礼仪学习的对话:“孔子曰:‘礼仪三百,可勉能也;威仪三千,则难也。’公西赤问曰:‘何谓也?’孔子曰:‘貌以摈礼,礼以摈辞,是之谓也。主人闻之以成。’”[注]王聘珍撰,王文锦点校:《大戴礼记解诂》,北京:中华书局,1983年,第109页。可知在礼仪传习的过程中,对于“威仪三千”的繁复礼容,弟子们只有在观礼时仔细地记录与总结,才能有所习得。正如朱熹《论语集注》引杨氏之说“圣人之所谓道者,不离乎日用之间也。故夫子之平日,一动一静,门人皆审视而详记之”[注]朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年,第117页。。正是这类大量存在的观礼笔记,形成了编纂《乡党》篇与《礼记》相关篇章的“公共素材”,从而使得它们在文本上具有了互文性。

出土的战国竹简中,多有涉及礼容的章节。如上博简《君子为礼》所记述的君子礼容:

据简文整理者说明,《君子为礼》共十六简,篇名取自第一简“君子为礼,以依于仁”乙句,并指出第一、二简所载颜渊侍于夫子之问答与《论语·颜渊》中颜渊问仁一章大意相若,有同工之妙[注]马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》,第253页。。而以上所引第五简至第八简简文主要记述了礼容所注意的事项,其中第五简至第七简所载内容,与《礼记》的《曲礼》《玉藻》等篇在文本上具有互文性,如《曲礼》“容毋怍”“将入户,视必下,入户奉扃,视瞻毋回”“毋侧听,毋噭应,毋淫视,毋怠荒,游毋倨,立毋跛,坐毋箕”,又如《玉藻》“足容重,手容恭,目容端,口容止,声容静,头容直,气容肃,立容德,色容庄”。即二者句式相似,且在内容上均涉及君子的色容、视容、听容、足容等礼容。而第七简至第八简简文“其在廷,则欲齐齐。其在堂,则……”,则与《论语·乡党》中的“孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。其在宗庙朝廷,便便言,唯谨尔”等文本具有互文性,即都是根据场景的变换,表现出适宜的礼容。

上博简《君子为礼》的篇名为整理者补加,非简文原有的标题。又,此篇简文与下面《弟子问》(整理者补加篇名)的简文可能是合抄,只是整理者将其分为两篇。此外这部分简文还与其他三种合抄[注]李零先生指出:“《〔君子为礼〕》,佚书,收入《上博楚简》(五)。此篇分两部分,第一部分是颜渊和孔子的问对,和《颜渊》12.1有关。第二部分是子贡和孔子的问对,其中提到子羽(澹台灭明)。这个篇题不合适。张光裕说,这部分简文与下面的《〔弟子问〕》可能是合抄。其实,这部分简文,还与其他三种合抄,可惜被割裂开来,其他三种未发表。”见氏著《丧家狗——我读〈论语〉》,太原:山西人民出版社,2007年,第46页。。可见这类文献没有固定的篇名而又抄录在一起。就简文内容而言,仅《君子为礼》这一部分就同时与《论语》《礼记》相关章节具有互文性。由此可以印证,孔门弟子对孔子言行各有所记的笔记,即“公共素材”确实存在且数量繁多。郭店简《六德》《五行》《成之闻之》《尊德义》《语丛》等篇的内容也多涉及礼容[注]彭林:《论郭店楚简中的礼容》,《郭店楚简国际学术研讨会论文集》,武汉:湖北人民出版社,2000年,第134~142页。,因而此类“公共素材”的重要组成部分之一是观礼笔记。这类实录型文献往往也存在一事或一言有多个记录者因而形成不同传本的情况,对此应特别予以分辨。如《论语》,一般认为是在“当时弟子各有所记”的基础上去其重复,合并辑录而成[注]参见韩高年《论先秦文学文献的形态特征》,《先秦文学与文献论考》,北京:中华书局,2017年,第115页。。 《乡党》篇与《礼记》相关篇章虽都采用了“公共素材”,却在具体的表述上有所差异。一方面是所据“公共素材”的传本不同;另一方面则是二者编纂成篇时分别加以改写的结果。

要之,在西周礼容传习的礼学渊源下,由孔门弟子观礼时记录的笔记就成为《论语·乡党》编纂成篇的“公共素材”。《仪礼》编纂成书前,一些别本单行的篇章,也在《乡党》篇的编纂过程中被加以利用。因而《乡党》篇在思想内容上主要为孔子在不同场合所展现的礼容。

三、 《论语·乡党》的古“语”特征及其叙述手法

就语言形式而言,学界历来强调《论语》的记言特征,并将其概括为“语录体”。但早在东汉时期,王充《论衡·正说》就指出:“夫《论语》者,弟子共纪孔子之言行。”[注]黄晖:《论衡校释》,北京:中华书局,1990年,第1136页。可见除记言外,《论语》还具有记行的特征。具体而言,这集中体现在《乡党》一篇中。《论语·乡党》编纂成篇的“公共素材”主要为孔门弟子的观礼笔记;另一方面,《乡党》篇所采用的《仪礼》成书前别本单行的篇章,其最初形态也是对周代贵族举行礼典的记录。这两类材料都是对行礼者礼仪行为的实录,自然会在语言形式上运用叙述的手法,从而表现出记行的特征。

从文体观念的发生与发展来考察,杨义先生认为《论语》的文体,是孔门弟子对古老文体“语”的借用与创新[注]杨氏认为:“揆之古史,‘语’本是非常古老的一种文体,多记谚语、嘉言……孔门七十子及后学借用了这种“语”的文体,只不过那是经过“论”的一种新形态的“语”而已。”见杨义《论语还原》,第76~78页。先秦时期的“语”还是一种以类相从的文献,没有形成特定的语言形式,因而称之为“文类”更为合理。。其实“语”作为先秦时期的一种文类,并非其具有特定的语言形式,而是显现出一种特定的体用特征——明德[注]参见俞志慧《古“语”有之:先秦思想的一种背景与资源》,上海:华东师范大学出版社,2010年,第15页。。《国语·楚语上》所载申叔时所谓之“语”、马王堆汉墓帛书《春秋事语》、上博简《曹沫之陈》,以及《国语》《新语》等文献均属此类。俞志慧根据表达方式的倾向性,将“语”分为言类之“语”与事类之“语”,即重在记言与重在叙事两类[注]参见俞志慧《古“语”有之:先秦思想的一种背景与资源》,第44页。。侯文华结合出土文献《春秋事语》,论证古“语”的最初面貌应该就是事与语的结合[注]参见侯文华《〈论语〉文体考论》,《中国文学研究》2008年第3期。。夏德靠则从“养老乞言”的礼俗仪式出发,论证“语”具有言、行两录的传统[注]参见夏德靠《〈论语〉文体的生成及结构模式》,《四川师范大学学报》(社会科学版)2013年第1期。。由此先秦时期的“语”以明德的体用特征为核心,虽未形成特定的语言形式,还是表现出记言与记行相结合的特征。《论语》的编纂者们对“语”这一既有文类的自觉体认,意在突出孔子的知礼与明德,从而提高其言行的地位与价值。因此,《乡党》篇在一定程度上继承与发展了古“语”的文类特征。

宋人吕本中认为《乡党》篇对圣人委曲教人的言语与行为的记述,是学者学文的典范[注]吕氏认为:“文章之妙,在叙事状物。左氏记列国战伐次第,叙事之妙也。韩昌黎、柳子厚诸序记,可见状物之妙。至于《礼记·曲礼》,委曲教人等事,《论语·乡党》记圣人言动,可谓至深。学者学文,若不本于此。”见吕本中《吕居仁论作文》,《居家必用事类全集》,国家图书馆藏明刻本。。在朱熹《论语集注》所引的尹氏之说中,这种叙述手法又被阐释为孔门弟子通过记行来表现孔子的圣人形象:

甚矣孔门诸子之嗜学也!于圣人之容色言动,无不谨书而备录之,以贻后世。今读其书,即其事,宛然如圣人之在目也。虽然,圣人岂拘拘而为之者哉?盖盛德之至,动容周旋,自中乎礼耳。学者欲潜心于圣人,宜于此求焉。”[注]朱熹:《四书章句集注》,第117页。

尹氏认为《乡党》篇通过对孔子“容色言动”的全面描述,使得孔子“盖盛德之至,动容周旋,自中乎礼耳”的圣人形象跃然纸上。可见《乡党》篇的叙述手法重在对记叙对象细致周密的如实记录。而《乡党》篇所显现的栩栩如生的艺术效果,又在于其对形容词与动词的出色运用。如记录孔子行摈礼:“揖所与立,左右手,衣前后,襜如也。趋进,翼如也。”其中“襜,整貌”[注]程树德撰,程俊英、蒋见元点校:《论语集释》,第643页。,即整齐之貌,虽用一字,却准确地传达出孔子左右拱手时,衣服一俯一仰而趋于整齐的样子。“翼”则“如鸟舒翼”[注]程树德撰,程俊英、蒋见元点校:《论语集释》,第644页。,用鸟舒展翅膀来形容孔子快步向前的情态,形象生动而别有意趣。又如侍食礼仪:“侍食于君,君祭,先饭。”其中“侍”“祭”“饭”三个动词用词精确而又前后呼应,表现出侍食礼仪缜密的顺序性。故谭家健先生认为:“在中国文学史上像这样详尽地写一个人的举止习性,确实还是第一次。其中形容词动词丰富精确,绚丽多彩,表现力很强,标志着文字技巧的进步。”[注]谭家健:《先秦散文艺术新探》,北京:首都师范大学出版社,1995年,第9页。总之,《乡党》篇上承古“语”的文类特征,对形容词与动词的纯熟运用,使得其叙述手法在文学史上独树一帜。

综上所述,《乡党》篇与《礼记》相关篇章均系孔门观礼笔记经过改写、编纂而形成。在礼容传习的礼学渊源下,弟子们对孔子演习、展现礼容的实录笔记,就成为编纂《乡党》篇的“公共素材”,同时《仪礼》成书前别本单行的一些篇章也在其编纂过程中得到利用。因此《乡党》篇集中记述了孔子在日常生活中的礼容。在语言形式上,《乡党》篇又是对古“语”这一文类的继承与发展。