《文选》“难”体与先秦“语”体

——兼及“对问”“设论”的文体溯源

李 佳

《文选》卷四十四“檄”下有“难”,经游志城先生、傅刚师以及力之先生的考证[注]见游志诚《论〈文选〉之难体》,“魏晋南北朝文学学术讨论会”(台湾成功大学)参会论文,1993年,后收入氏著《昭明文选学术论考》,台北:台湾学生书局,1996年;傅刚:《论〈文选〉“难”体》,《浙江学刊》1996年第6期;力之:《〈文选〉分文体为三十八类说辨正》,《四川师范大学学报》(社会科学版)2013年第5期。,应为独立一体,论证清楚、证据确凿,此不赘言。紧随“难”体之后,《文选》卷四十五有“对问”和“设论”两体,与前者有不少类似之处,吴讷《文章辨体序说》“问对”条云:“问对体者,载昔人一时问答之辞,或设客难以著其意者也。《文选》所录宋玉之于楚王,相如之于蜀父老,是所谓问对之辞。至若《答客难》《解嘲》《宾戏》等作,则皆设辞以自慰者焉”[注]吴讷:《文章辨体序说》,北京:人民文学出版社,1982年,页49。,三种文体关系密切,因此本文就将之置于一处讨论,旨在探究这三种文体的各自特征、彼此同异以及文体渊源。

一、《文选》中的“难”体

《文选》所收司马相如的《难蜀父老》,具存于《史记》和《汉书》本传,其中《史记》载:“相如使时,蜀长老多言通西南夷不为用,唯大臣亦以为然。相如欲谏,业已建之,不敢,乃著书,藉以蜀父老为辞,而己诘难之,以风天子,且因宣其使指,令百姓知天子之意。”[注]司马迁:《史记》卷一一七《司马相如列传》,北京:中华书局,1982年,第308页。据此我们可以得知以下信息:其一,作品的背景是蜀地长老及朝中当政大臣都不赞成通西南夷之举,则其创作目的一为劝谏天子,二为晓谕百姓,两者的重要性不同,前者为主要目的,后者则是附带达成,此点下文还将论及;其二,该文的创作虚构了蜀中父老为对话中的一方;其三,这是一篇有关汉武帝时期处理与西南少数民族关系的政论文。与蜀父老和一些大臣反对的意见不同,司马相如力主开发西南地区,史载他曾先后出使南夷、西夷,帮助安抚平定了这一地区,功勋卓著,《史记》载:

相如还报。唐蒙已略通夜郎,因通西南夷道,发巴、蜀、广汉卒,作者数万人。治道二岁,道不成,士卒多物故,费以巨万计。蜀民及汉用事者多言其不便。是时邛筰之君长闻南夷与汉通,得赏赐多,多欲愿为内臣妾,请吏,比南夷。天子问相如,相如曰:‘邛、筰、冉、駹者近蜀,道亦易通,秦时尝通为郡县,至汉兴而罢。今诚复通,为置郡县,愈于南夷。’天子以为然,乃拜相如为中郎将,建节往使。副使王然于、壶充国、吕越人驰四乘之传,因巴蜀吏币物以赂西夷。……司马长卿便略定西夷,邛、筰、冉、駹、斯榆之君皆请为内臣。除边关,关益斥,西至沫、若水,南至牂柯为徼,通零关道,桥孙水,以通邛都。[注]《史记·司马相如列传》,第3046~3047页。

在这样的背景之下,对于如何理解《难蜀父老》的文旨,却历来意见不一,我们赞成李孝中、侯苛芳以及王德华、宋雪玲的意见[注]王德华、宋雪玲:《司马相如〈难蜀父老〉新论》,《四川师范大学学报》(社会科学版)2012年第4期。,即此文意在“驳朝廷重臣的错误认识,坚定武帝开发西南的信心”[注]李孝中、侯苛芳:《司马相如作品注释》,成都:四川人民出版社,2007年,第49页。,而这也就是为何《史》《汉》俱载司马相如借之“以讽天子”,其意在委婉劝谏武帝坚定开通西南夷的决心,而“且因宣其使指,令百姓知天子之意”只是相对次要的目的。

再来具体分析一下这篇文章,

汉兴七十有八载,德茂存乎六世,威武纷纭,湛恩汪濊,群生澍濡,洋溢乎方外。于是乃命使西征,随流而攘,风之所被,罔不披靡。因朝冉从駹,定筰存邛,略斯榆,举苞满,结轨还辕,东乡将报,至于成都。

文章一开始就气势如虹地写出大汉立国七十多年来所开创出来的盛世景象,显示出锐不可挡的赫赫声威。

耆老大夫荐绅先生之徒二十有七人,俨然造焉。辞毕,因进曰:“盖闻天子之于夷狄也,其义羁縻勿绝而已。今罢三郡之士,通夜郎之途,三年于兹而功不竟,士卒劳倦,万民不赡;今又接以西夷,百姓力屈,恐不能卒业,此亦使者之累也,窃为左右患之。且夫邛、筰、西僰之与中国并也,历年兹多不可记已。仁者不以德来,强者不以力并,意者其殆不可乎!今割齐民以附夷狄,弊所恃以事无用。鄙人固陋,不识所谓。”

这里假托蜀中父老之口,列举通西南夷的诸种弊端,即不合于历代统治边疆地区的“羁縻”政策;劳民伤财、百姓怨愤等,其质疑具有一定的合理性,而这也正是朝中以公孙弘为代表的大臣们反对该政策的原因。蜀父老的话虽然不是以问句出之,但却是摆在司马相如面前必须回答的问题。以下就是相如对这些质疑的逐一辩驳:

使者曰:“乌谓此邪!必若所云,则是蜀不变服而巴不化俗也。余尚恶闻若说。然斯事体大,固非观者之所觏也。余之行急,其详不可闻已。请为大夫粗陈其略……

接下来就以“非常之人”“非常之事”“非常之功”立论,举出大禹治水始则劳民、终于惠民的例子,有理有据地说明常人本来就很难理解伟人的志业。其次,引经据典,以《诗经》“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,来驳斥“羁縻”的边疆政策。指出身处盛世自当一统天下福泽万民,“拯民于沉溺,奉至尊之休德,反衰世之陵夷,继周氏之绝业”,系心所有百姓的福祉,考虑国家的长远利益。文末指出武帝受命于天,所开创的不世之功并非普通人所能了解。蜀人在听完司马相如上述一席话后,心悦诚服,自惭形秽而去。

于是诸大夫芒然其所怀来,而失阙所以进,喟然并称曰:“允哉汉德,此鄙人之所愿闻也。百姓虽怠,请以身先之。”敞罔靡徙,因迁延而辞避。[注][梁]萧统:《昭明文选》卷四四,北京:中华书局,1977年,第625~627页。

司马相如采用对话(驳难)的方式,对国家重大政策发表看法,文章依照背景交代、质疑与驳斥(主体),以及质疑者服气而去的结果三部分进行布局,结构完整。整篇文章立意高远、议论宏富、说理透辟,诚为论中佳品。

关于《难蜀父老》一篇的文体归类,刘勰《文心雕龙·檄移》说:“相如之《难蜀老》,文晓而喻博,有移檄之骨焉”,据此有人认为这篇文章属于“檄”体。但细品刘勰的文意,“有移檄之骨”言外之意《难蜀父老》就当不是移檄。傅刚师亦经辨析后指出,“难”既不属于“檄”也不属于“移”。明吴讷的《文章辨体》和徐师曾的《文体明辨》则将《难蜀父老》归于“问对”之下,傅刚师也认为“它(‘难’)与‘答’体似乎比较接近”,并指出相如的这篇“难”体文“与其他‘难’体文章最初产生的背景是一致的,即都产生于汉初论辩的背景中”,但“它与汉魏六朝‘论难’并称的‘难’并不相同”,“司马相如《难蜀父老》文本源于辩难的母体,但由于特定处境的需要,他不得不对原有的辩难形式略作变化,变实为虚,拟设出蜀父老为对立面,从而展开驳难,一种新的体裁便诞生了”,这些观点对于认识“难”的文体特征是具有重要意义。在老师观点的基础上,本文进一步提出“难”这种文体的来源,应该是成熟于先秦时期的“语”体。

二、先秦“语”体的发展及特征

许慎《说文解字·言部》:“语,论也。”段玉裁注曰:“如毛说,一人辩论是非谓之语;如郑说,与人相答问辩难谓之语。”[注]段玉裁:《说文解字注》,杭州:浙江古籍出版社,1998年,第89页。由此可知,“语”的核心特点在于辩论是非,是说理性质而非叙事或抒情。《诗经·大雅·公刘》:“于时言言,于时语语。”毛传:“直言曰言,论难曰语。”[注]孔颖达正义《毛诗正义》,上海:上海古籍出版社,1990年,第617页。直接的诉说是“言”,相互论辩就是“语”,这种理解与许慎“言”字下的说法相同,看来这是汉人的通识。唐孔颖达正义云:“‘直言曰言’,谓一人自言;‘答难曰语’,谓二人相对。”指出“语”的特征在于相互问答。另外,《礼记·杂记》云:“三年之丧,言而不语,对而不问。”郑玄注:“言,言己事也。为人说为语。”[注]陈澔:《礼记集说》卷七,上海:上海古籍出版社,1987年,第232页。.居丧之时可以“言”却不能“语”,显示出两字在表达上存在着单方主动和双方互动的微殊。又如《左传·庄公十四年》载息妫为楚子所虏,生下两个孩子,却始终“未言”,楚子问其原因,她回答说:“吾一妇人,而事二夫,纵弗能死,其又奚言?”[注]杨伯峻:《春秋左传注·庄公十四年》,北京:中华书局,1990年,第198~199页。于此亦可见“言”为主动陈说。陆宗达、王宁在《训诂与训诂学》就此指出“主动说话叫作‘言’,与人相对答才是‘语’”,并以《论语》为例,分析“语”是回答、对答,或为他人说;“言”则强调说话人的主动性,并从而发展出询问的意思[注]陆宗达、王宁:《训诂与训诂学》,太原:山西教育出版社,2005年,第255~259页。。这种分析是有道理的,言侧重于主动性自我表达,语则是对问,强调的是对问题的回答。

《国语·楚语上》记载楚庄王任命士亹作太子的老师,于是士亹向大夫申叔时请教如何教导太子,申叔时回答说:“教之《春秋》,而为之耸善而抑恶,以戒劝其心;教之《世》,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动;教之《诗》,而为之导广显德,以耀明其志;教之《礼》,使知上下之则;教之《乐》,以疏其秽而镇其浮;教之《令》,使访物官;教之《语》,使明其德,而知先王之务用明德于民也;教之《故志》,使知废兴者而戒惧焉;教之《训典》,使知族类,行比义焉。”[注]《国语》卷一七,中华再造善本影宋刻宋元递修本,北京:北京图书馆出版社,2006年。则《春秋》《世》《诗》《礼》《乐》《令》《语》《故志》《训典》均为当时宫中的教学材料。其中《语》韦昭注曰:“治国之善语。”傅刚师说:“语与世、令、故志、训典相并,可见均是文体。”[注]傅刚:《略说先秦的语体与语书》,《中山大学学报》(社会科学版)2013年第5期。是有道理的。很显然当时已经存在将与治国相关的嘉言善语集合在一起的书,冠名曰“语”。

“语”的发展经过了极其漫长的时间,《汉书·艺文志》则载:“左史记言,右史记事;事为《春秋》,言为《尚书》。”[注]班固:《汉书》卷三○,第1715页。《尚书》所载的言语大多可以归于训话的范畴,是王的主动言说,这一特点除了取决于人类的思维方式和社会发展的阶段,也与当时“记录”式的写作方式,以及书写的物质条件限制有密切关系。由《尚书》到《论语》,先秦散文记言逐渐从“独白”到“对话”,从训诰到讨论,从记“言”到记“语”,《论语》为典型的语录体,“子曰”或者“孔子曰”乃其标志性的记言方式;此外也少量记录了孔门贤弟子的言论,如“有子曰”“曾子曰”“子夏曰”“子游曰”“子张曰”等等,记语目的主要在于传播某种思想,或就某方面给予指导性意见。大多数时候不是对话,而只是一个人自言自语,其意图尚不在交流和沟通,对话、论辩的特征并不显著。

将对问的形式、有关政治与道德(邦国成败与务用明德于民)的内容,强烈的说理目的,以及相对类型化的写作体制,有机结合的是《国语》中的大量篇章。《国语》是“语”发展史上的一个重要里程碑,此时“语”已具有不同于诗、世、令、故志、训典等不同的文体特质,故可宣告先秦“语”体的成立[注]按:陈桐生先生亦认为“对话体散文在《国语》中大体定型”,见《先秦对话体散文源流》,《学术研究》2017年第8期。。

下面试举一例,以见出先秦“语”体的重要特征:

叔向见韩宣子,宣子忧贫,叔向贺之。

宣子曰:“吾有卿之名而无其实,无以从二三子,吾是以忧,子贺我,何故?”

对曰:“昔栾武子无一卒之田,其宫不备其宗器,宣其德行,顺其宪则,使越于诸侯,诸侯亲之,戎、翟怀之,以正晋国,行刑不疚,以免于难。及桓子骄泰奢侈,贪欲无艺,略则行志,假贷居贿,宜及于难,而赖武之德,以没其身。及怀子改桓之行,而修武之德,可以免于难,而离桓之罪,以亡于楚。夫郤昭子,其富半公室,其家半三军,恃其富宠,以泰于国,其身尸于朝,其宗灭于绛。不然,夫八郤,五大夫三卿,其宠大矣,一朝而灭,莫之哀也,唯无德也。今吾子有栾武子之贫,吾以为能其德矣,是以贺。若不忧德之不建,而患货之不足,将吊不暇,何贺之有?

宣子拜,稽首焉,曰:“起也将亡,赖子存之,非起也敢专承之,其自桓叔以下,嘉吾子之赐。”[注]《国语》卷一四,中华再造善本影宋刻宋元递修本。

晋国的大夫羊舌肸(字叔向)去拜见正卿韩起(谥宣),韩起正在为自己财富不够多而发愁,羊舌肸听到他的烦恼后反而恭喜他。韩起不解询问原因,羊舌肸首先以栾氏之书、黡、盈三代为例,对比他们的行为,指出修德虽贫却可免于难,且福延子孙,骄奢贪婪则易及于难,更会殃及后人,可见贫不可忧,富不可喜。既而又举晋国郤氏的例子,其个人财产抵得上公室的一半,最终却横尸于朝;一家出了五个大夫三个公卿,可谓权倾朝野,但因为不修德行多行不义,被灭门却没人同情。羊舌肸所举的例子都是本国不久前发生的真实事件,故而对韩起有很强的震撼力。最后羊舌肸将韩起与栾书之贫进行类比,鼓励其完善德行,并指出当忧者是能否树德,而非财富的多寡。“贺贫”这种行为令人难以理解,但经过羊舌肸排比史实、正反对比加以论述,其论点变得坚实可信,因而文末韩起起身拜谢,对羊舌肸的观点表示服膺。

诸如此类的例子很多,限于篇幅,这里就不再多举,详细内容可以参见拙著《〈国语〉 研究》[注]李佳:《〈国语〉研究》,北京:中国社会科学出版社,2015年。。在《国语》两百多篇长短不一的文章中,其中大多数都是有问有答,以答为主的对话形式,都针对某一具体论题,发表其批判性、建设性或预言性的意见,文章的性质在于议论说理,并且不少篇章都具有“背景+语+结果”这种相对固定的结构[注]“背景”交代引起言语的原因,介绍基本的人物、事件;“语”部分为整个篇章的主体;“结果”则是对整个事件,特别是言语内容的回应,又可分为小结果和大结果两种,具体内容可参考拙文《 试论〈国语〉的篇章结构及其笔法特征——以〈国语〉互见记载为参照 》,《北京大学学报》(哲学与社会科学版)2010年第6期。,这些都成为先秦“语”体的重要文体特征。在其后的一些语书(如帛书《春秋事语》[注]1973年末在长沙马王堆三号汉墓出土了一种帛书,原无书名,整理者将其定名为《春秋事语》“非常合于此书的体例”。、竹简书《春秋事语》[注]1977年在安徽阜阳双古堆西汉文帝十五年汝阴侯墓中,出土了一批木牍和竹简,其中有一部分所记也是春秋时事,原无书名,整理者亦建议命名为《春秋事语》。《汲冢琐语》等)中均可找到证明[注]李佳:《〈国语〉研究》,第174~182页。,亦可见出当时“语”体的存在与大量使用。而《战国策》材料来源之一的《事语》、陆贾的《新语》《孔子家语》则显示了先秦“语”体在后世的发展和延续。

写到这里,我们应该已经可以意识到,司马相如的《难蜀父老》无论从对话的形式、文章的内容(政治论题)、说理论辩性的特点,以及“背景+语+结果”的文章结构,都与先秦“语”体特征有着相当大的契合度。而且这篇文章与《国语》中的很多篇类似,实质上是一篇臣子向君王进谏的“语”,只不过比较委婉罢了。文中表面上是在驳斥蜀父老的观点,实际上却句句从武帝的角度出之,如“盖世必有非常之人,然后有非常之事;有非常之事,然后有非常之功。非常者,固常人之所异也”,“且夫贤君之践位也,岂特委琐龌龊,拘文牵俗,循诵习传,当世取说云尔哉。必将崇论闳议,创业垂统,为万世规”,“夫拯民于沉溺,奉至尊之休德,反衰世之陵迟,继周氏之绝业,斯乃天子之急务也”,“且夫王事固未有不始于忧勤,而终于佚乐者也”等等,无不是在反复劝谏、鼓励武帝不要受习俗约束、不要为常人庸见影响,要胸襟开阔,勇于去开创千秋万世的不朽功业,因此司马相如真正对话的对象为武帝。基于以上原因,我们认为《文选》中“难”体最亲近直接的来源既非先秦诸子,也不是汉代的大赋,“难”与“答”也仅在对话即设辞这个形式上类似而已,“难”真正的文体来源当是先秦的“语”体。

不过与先秦的“语”体相比较,司马相如的“难”体也有一些新的发展,这主要表现在对话形式的设置上。在以《国语》为代表的“语”体文中,对话一般展开于君王(或执政者)与臣子之间,大多是历史上真实发生的事件(尽管对话的内容可能经过了史官的润色)。而司马相如由于面对的复杂而微妙政治情景(以公孙弘为代表的朝中重臣的反对,以及蜀中民怨沸腾的现状)[注]王德华:《事昭而理辨,气盛而辞断——司马相如〈喻巴蜀檄〉〈难蜀父老〉解读》,《古典文学知识》2013年第5期。,不敢直接进谏武帝,只能“风之”,所以文章中对话的双方呈现出来的是蜀父老和司马相如,实质上这只是“藉以蜀父老为辞”罢了,因此其对话的一方(蜀父老)带有一定的虚构性,这与其大赋的写法也很类似。因此我们认为《文选》立“难”一体,又仅选《难蜀父老》这篇,当是意识到了司马相如对于先秦“语”体的这一重要突破,它使得“语”体逐渐拉开了与历史的先天紧密关系,为后来创作开启法门,具有垂范的意义。《答客难》《解嘲》《答宾戏》就是有意虚构出了宾主问答的形式以抒发自己的情志,与“难”体同源,却走得更远。

三、《文选》中 “对问”与“设论”的文体渊源

《文选》卷四十五有“对问”体,仅选了宋玉《对楚王问》一篇文章。在任昉《文章缘起》的84种文体中,也有“对问,宋玉《对楚王问》”[注]任昉撰,陈懋仁注:《文章缘起》,《文渊阁四库全书影印本》第1478册,台北:商务印书馆,1983年,第222~223页。,按照《文选》与《文章缘起》的密切关系,这一分类很可能受到《文章缘起》的影响。《文心雕龙·杂文》说:“宋玉含才,颇亦负俗,始造对问,以申其志。放怀寥廓,气实使之……自《对问》以后,东方朔效而广之,名为《客难》;托古慰志,疏而有辨。扬雄《解嘲》,杂以谐谑,回环自释,颇亦为工。班固《宾戏》……原夫兹文之设,乃发愤以表志。身挫凭乎道胜,时屯寄于情泰,莫不渊岳其心,麟凤其采,此立体之大要也。”[注]范文澜:《文心雕龙注》,北京:人民文学出版社,1958年,第254~255页。刘勰将“对问”和“设论”置于一处,统归于“杂文”类下,并总结此类文章的特质是“发愤以表志”“渊岳其心,麟凤其采”,即作者借此文体发泄愤懑、书写情志,文章深刻而富于文采。

有关《文选》“对问”的文体来源,有人认为是《卜居》《渔父》,如洪迈说:“自屈原辞赋假为渔父、日者问答之后,后人作者悉相规仿。”纪昀说:“《卜居》《渔父》已先是对问,但未标对问之名耳。”[注]转引自范文澜《文心雕龙注》,第257页。刘永济亦云:“自《卜居》《渔父》肇对问之端,宋玉因之,设辞客主,所以首引文致也,于是有对问之作。”[注]刘永济:《十四朝文学要略》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1984年,第86页。.也有学者直接溯源为《庄子·寓言》[注]余嘉锡:《目录学发微》(含《古书通例》),北京:中国人民大学出版社,2004年,第223页。。在讨论这个问题之前,先来看一下《对楚王问》这篇短文:

楚王问:“先生其有遗行与?何士民众庶不誉之甚也?”

宋玉对曰:“唯,然,有之。愿大王宽其罪,使得毕其辞。客有歌于郢中者,其始曰下里巴人,国中属而和者数千人;其为阳阿薤露,国中属而和者数百人;其为阳春白雪,国中属而和者不过数十人;引商刻羽,杂以流徵,国中属而和者不过数人而已。是其曲弥高其和弥寡。故鸟有凤而鱼有鲲。凤皇上击九千里,绝云霓,负苍天,翱翔乎杳冥之上。夫藩篱之,岂能与之料天地之高哉?鲲鱼朝发昆仑之墟,暴鬐于碣石,暮宿于孟诸。夫尺泽之鲵,岂能与之量江海之大哉!故非独鸟有凤而鱼有鲲也,士亦有之。夫圣人瑰意琦行,超然独处;夫世俗之民又安知臣之所为哉!”

楚襄王因士庶不称誉宋玉,质疑其人品、行为是否有不端之处?宋玉则分别以曲高和寡,凤凰、鲲鱼与雀、小鲵的对比,圣人与世俗之民的对比来为自己辩护,暗示自己孤高自赏、不同于流俗,是难被众人理解的原因。整篇君问臣答,答语是主体部分,作者通过形象的譬喻逐层论说,意在说理。我们同样认为“语”体与之有着亲密的关系。试看以下两例:

叔孙武叔毁仲尼。

子贡曰:“无以为也,仲尼不可毁也。他人之贤者,丘陵也,犹可逾也;仲尼,日月也,无得而逾焉。人虽欲自绝,其何伤于日月乎?多见其不知量也!”(《论语·子张》)

晋人杀厉公,边人以告,成公在朝。公曰:“臣杀其君,谁之过也?”

大夫莫对,里革曰:“君之过也。夫君人者,其威大矣。失威而至于杀,其过多矣。且夫君也者,将牧民而正其邪者也,若君纵私回而弃民事,民旁有慝无由省之,益邪多矣。若以邪临民,陷而不振,用善不肯专,则不能使,至于殄灭而莫之恤也,将安用之?桀奔南巢,纣踣于京,厉流于彘,幽灭于戏,皆是术也。夫君也者,民之川泽也。行而从之,美恶皆君之由,民何能为焉。”(《国语·鲁语上》)

这两篇都是上与下之间的对话(按:鲁司马叔孙武叔诋毁孔子的话在《论语》中被隐去了),双方意见不一致,臣下必须通过有理有据的论说才能表明自己的立场、进而说服君上。

《对楚王问》与以上两篇有很多相似之处,最重要的是其具备“语”体的一些重要特质:对问的形式、有关政治与道德的论述内容和意在说理的文章目的,因此我们认为“对问”应该也是源自先秦的“语”体。不过与“语”体相较,《对楚王问》有三点发展:首先,楚王与宋玉两个人物虽于史有之,但是这番对话是否发生过,却在虚实之间。其次,此文已不再追求“语”体文通过结构所保证的情境完整性,全文在一系列比喻论证之后,以“夫圣人瑰意琦行,超然独处;夫世俗之民又安知臣之所为哉”戛然而止,是非曲直昭然若揭,故提问者认同与否对答辩者已不重要,更显示出作者的清高、超逸之致。最后,这篇文章从“语”体所最关心的国家政治,开始转向对高尚个人品德修养的追求颂扬,这对《文选》中的“设论”一体,深具影响。

《文选》中的“设论”体选录了东方朔的《答客难》、扬雄的《解嘲》和班固的《答宾戏》。有些学者认为“设论”当归于赋体,其与赋在“客主以首引”的形式方面相类似,但却不同于重记叙、重描写的赋体特征,“这种以论理为主要内容的设论文自然与‘体物’为主要特征的赋大异其趣,而与以‘宜理’为主要特征的论体文相统一”[注]杨朝蕾:《“设论”文体新论》,《理论月刊》2015年第2期。。我们认为与《难蜀父老》和《答楚王问》相似,这三篇同样具有一些“语”体的基本特征,如宾主问答、以答为主的对话形式;争论的焦点也都与现实的政治人生有关,即“皆就‘时’字立论”[注]骆鸿凯:《文选学》,北京:中华书局,1989年,第436页。;通过古今对比的方式来论辩说理等,因此“设论”也可说是渊源自“语”体。不过其文体特征变化有三:其一,宾主问答纯属虚构,仅留对话形式而已,可以说是彻底摆脱了“史”的约束,开启了更为自由的创作空间,而成为独立的文学样式;其二,此时士不再通过这种文体来置喙政务,而改为发泄自己怀才不遇的失落和愤懑之情,“以自慰谕”,文体的功能发生了彻底的变化;其三,从“语”体的议论说理性质,转变成通过议论说理来“发愤以表志”,因此带有很强的抒情性。

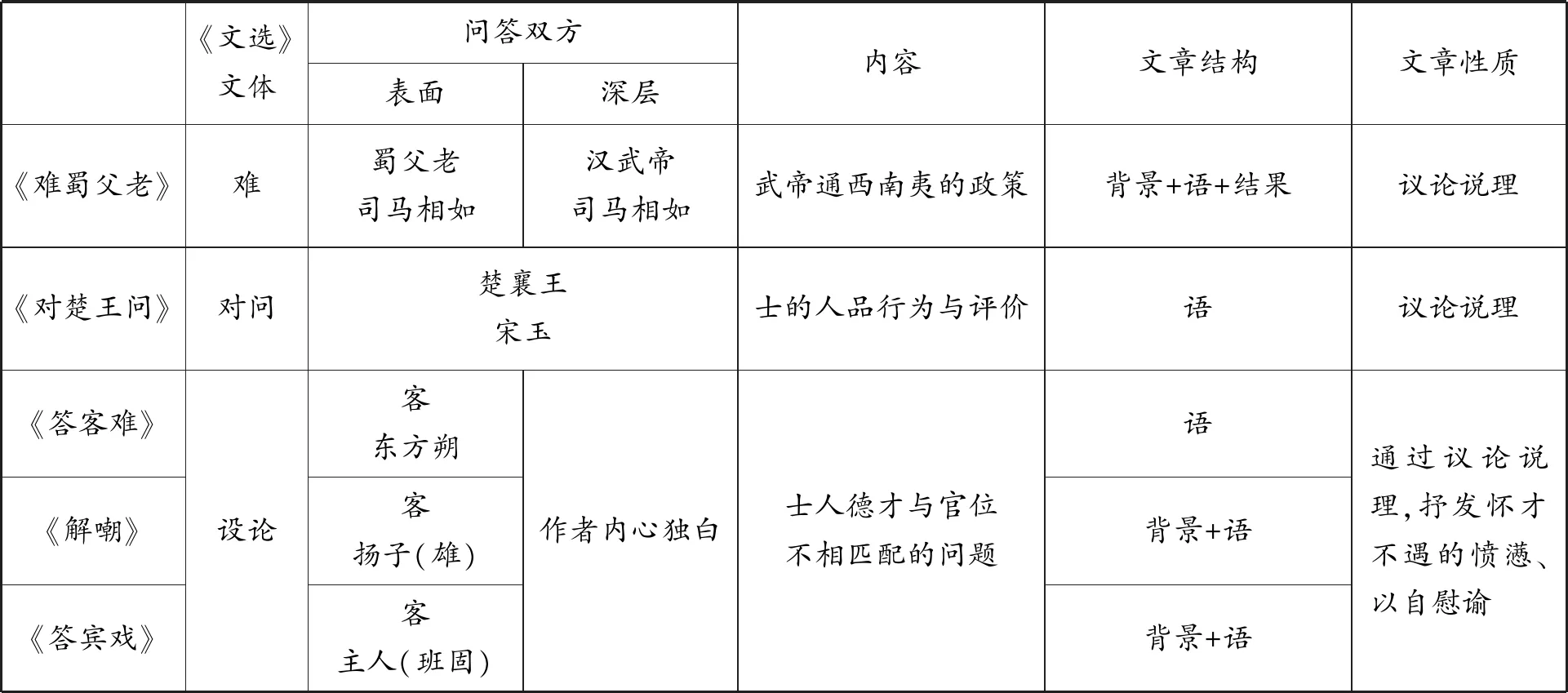

综上所述,我们发现《文选》中的“难”“对问”和“设论”都与先秦的“语”体有着密切的关系, 我们以表1(见下页)来显示它们彼此的同异之处。

先秦“语”体一度非常繁盛,但到汉代以后渐趋式微,主要原因可能有这样三点:一,“语”体局限于对话的形式,“语”通常都需要依附在带有叙事性的文字之中,较少能够独立成文,这也是“语”体从“言语”向“事语”发展的原因;二,“左史记言,右史记事”,“语”体文从诞生之初就与历史有着密不可分的关系,《左传》当中已经有很多记语的片段,此后《史记》更是大量地将“语”引入其对历史的叙述当中,“语”与史传合流;三,“语”体的一个性质就是议论说理,但从战国诸子的长篇专题论文开始,它的这一文体功能很大程度上被“论”取代了,基于以上原因“语”体文的衰落不可避免。即便如此,我们认为“语”体在汉魏六朝亦有新的发展,《文选》“难”“对问”“设论”所收录的五篇文章,都是肇源自先秦“语”体,并展现出作为新生文体的特点,《文选》的编纂者觉察出这种文体的发展以及文体间的差异,标以类名,并选录最具代表性的篇章为后世写作规范,不能不说其文体辨析的意识是非常敏锐的。

表1 《文选》“难”“对问”“设论”与先秦“语”体关系对照表