从故宫藏宣德瓷看明代景德镇陶瓷女性题材的装饰特征

孔铮桢

(清华大学美术学院,北京市,100084)

1 范例简介

较之于明代景德镇生产的其他陶瓷纹饰而言,女性题材①从一开始就呈现出更为明显的绘画性特征,这一点从故宫博物院的宣德藏品中可以得到突出的表现,而且,宣德皇帝本人雅爱书画,这应当直接影响了御窑产品上女性题材纹样的图式表现。下表所示为宫藏宣德女性纹瓷中具有代表性的几类图式展开:

2、女性题材的图式规律与内涵

按上表所示,这些女性题材装饰纹样大致可按“仕女”与“教子”两类划分,这两个分类一是注重表现女性的日常起居、娱乐生活,另一则是关注她们在家庭中承担的职责,也就是说,这两类题材的表现重点是各有差异的,因此,它们的图像组成形式也就呈现出于统一之中见变化的规律。

2.1 庭院:家的意象

从现有资料所呈现的图式规律来看,明代景德镇女性题材纹样最大的图式特征应当是“庭院”这个围合空间的存在,从图像的隐喻性角度来看这个特征,不难理解这种“包围”的图式是完全符合中国古代女性的社会地位与家庭角色。

中国的封建社会长久以来为男权文化所统治,女性则是这种性别文化中的附属角色,在有关于中国古代女性社会地位的研究成果中常常可见类似于“自宋代以后,在儒家文化的礼教影响下,妇女被认为要为社会道德负起责任,其重点已经从妇女平常的家庭、道德转到女性的勇于自残的英雄主义和甘愿牺牲自我牺牲精神”②这样的论断,虽然,这种说法目前看来略为笼统③,但它还是描绘出了明代女性所处的社会大环境。而近代西方学者有关于性别分层的理论研究则为这种性别差异产生的社会基础提供了相对可靠的理论依据,在分层理论的研究中,性别组织包含有四项变量:“①生产劳动与再生产劳动之间的调适程度;②工作活动中性别分离程度或者说性别化劳动分工的显著程度;③与性别相关的劳动的供给与需求;④女性劳动者讨价还价的能力,性政治变量区表示男女向对方施加影响与权力的组织方式。”④可以看出,明代的社会分工方式决定了女性,尤其是贵族女性极少参与到高强度的劳动中去,她们承担较多的工作内容通常以“家”为中心,如中轻度的家务劳动、照顾子女、赡养老人等,这也就是研究者所说的“在农耕习俗里,性别的分化是和劳动的分化同时进行的;于是男人和女人对立起来,成为两种劳动力的代表——男耕与女织。……因此,整个社会的基本结构性禁止区分了两种性别,因为也区分了两种劳动者,以及两个领地⑤” 。也就是说,在传统的性别观念中,男性与女性分属于“内”、“外”两个空间领地中,“内”就是女性的日常生活与劳作空间——家庭,“外”则是家以外的任何空间,这种差异就明确地反映在了明代景德镇女性题材的陶瓷纹饰中。

图1 成化,青花人物纹香炉标本

从资料上来看,绝大多数女性题材的装饰纹样中都有一个不可或缺的视觉元素,即栏杆,这条曲折且具有装饰性的长条状视觉形象明确地告诉读图者,这个画面空间是具有围合性的,它分割的有可能是室内与室外,也有可能是院墙内与院墙外,而其中的女性形象则无一例外地位于栏杆之内,无论栏杆外是芭蕉湖石,还是远山云海,栏杆内始终是宁静祥和的内院景象,女性人物则在这个半包围的空间内行使自己的权利或履行自己的职责,如赏花、拜月或教子等。当然,也有少数的画面将女性带到了开放的室外环境中,如成化时期一组描绘女子出行图像的香炉标本(图1,成化,青花人物纹香炉标本,图片来源:吴棠海.青花瓷鉴赏.台北:震旦文教基金会,2008:29.)上即以连绵的草地代替了曲折的栏杆,显示出这个以女性为核心的故事场景已脱离了“家”的范畴,与之相配的女性主角也以骑马的姿态居于画面的中心位置,进一步突出了故事的场景特征。当然,这种例子在明代景德镇的女性题材装饰纹样中并不多见。自明代中后期开始,这种有关于“家”的图像意识的表达形式开始发生转变,这并不是说自此之后该题材中“家”的空间限定不复存在,而是恰恰相反,随着图式普及度的提高,景德镇的制瓷工匠们掌握了另一种简单的表现方式来呈现出“家”对于女性的制约性,以鸿胪序班何文瑞家族朱孺人墓中出土的青花灯笼式三屉套盒(图2,嘉靖,青花三屉式套盒,图片来源:上海市文物管理委员会.上海明墓.北京:文物出版社,2009:75-78.)来看,盒盖中央的圆形线框内有两名站姿仕女,从图像内容上来看与台北故宫博物院所藏宣德青花仕女碗上的“摘花香满衣”诗意图十分相似,描述的也应是仕女的内庭日常生活场景,但画面中并没有用以表现围合空间的栏杆等形象,这在很大程度上是受限于画面的面积过小,不过,设计者以画面外围的双圈箍线为基准,以十字状分布的方式绘制了四组用以表现草木的图像元素,以一种具有隐喻性的方式表现出两名女性正处于后庭内院之中。当然,明代景德镇的制瓷工匠还有更多可用以表现“家”这一概念的视觉元素,如亭台、楼阁、屏风、桌椅等,都具有内院围合空间的图像语义。

2.2 姿态:身份的差异

图2 嘉靖,青花三屉式套盒

在明代景德镇的女性题材装饰纹样中,设计者熟练地运用图像细节帮助观者分辨人物出人物的身份差异,这些细节包括并不局限于服饰、姿态、视线三者。本文所讨论的女性题材纹饰都是发生在内廷后院的生活场景,因此,图像中出现的人物身份莫过于三类,即女主人、侍女、婴孩,这三类人物身份的差异决定了他们的服饰细节,其中的女性主角通常身形较其他人更高大,这是中国传统人物绘画中身份表达的习惯,在《历代帝王像》等作品中也有十分明显的表现。此外,几乎所有的女主角均身披飘带,而侍女的服饰中则十分少见,或是仅以披帛的形式表现,较之于飘带而言,披帛的动感不强,因此在服饰的飘逸感上,侍女处于相对“静止”的状态。但是,这种“动静”对比在人物的姿态处理上却恰好相反,在目前所搜集的资料中,女主角的动态常见站、坐两类,从身姿的整体状态来看,她们基本都保持了相对“安静”的姿态,这取决于她们双手的动作幅度通常都较小,其中最常见的手部动作分别是抱握于胸前、屈臂持拿、前侧微抬或垂于身侧,换言之,如果将人的手臂运动范围视作一个圆形的话,那么这些女主角的手部活动幅度通常只局限在一个夹角小于30 度的扇形区域内,其中仅在极少数范例上呈现出双侧平举的大开合姿态(表A1+2)。此外,人物纹饰的叙事性也决定了各角色之间必须存在视线上的联系,从现有的资料来看,明代景德镇的制瓷工匠为“仕女”类和“教子”类题材分别设计了不同的视线路径,一般而言,在“仕女”类图像中,居于中心部位的女主角视线常集中在周边景物上,这当与此类题材重“情”有关,主角的视线引领着观者注意到图像叙事的主题,而侍女的视线实际上就是对观者视线的模拟或呼应,换言之,在对视线的处理上,设计者的目的十分单纯和直白,即试图以视线交织成一个完整的观看网络,观者只需跟随人物的视线就可以读懂画面的情节和内容,同理可知,在“教子”类题材中,仕女们的视线全都集中在婴孩们的身上,这显然是对该主题中人物身份的再一次强化。

2.3 诗意:“仕女”的情怀

本文将明代景德镇陶瓷上的女性题材装饰分为“仕女”与“教子”两类,主要是以它们的图像主题和内容差异为辨别标准,从图式表达上来看,“教子”亦可归于婴戏图一类,那么“仕女”图实际上应该算是女性题材中最为“标准”的图像形式,通观这一类题材不难发现其中的诗意核心。

从绘画史的角度来看,五代以前,女性一直都是十分重要的描绘对象,正如研究者总结道:“目前存世的三张最古老的独幅绘画——《女史箴图》《洛神赋图》和《列女仁智图》——均以女性作为中心人物。大量唐代的屏风、卷轴和墓葬壁画以宫廷丽人及其生活场景为描绘对象。《唐朝名画录》将以女性见长的周昉列为‘神品中’,排名仅在‘画圣’吴道子之后。” ⑥到了宋代,女性绘画题材中开始出现一种以描绘“闺情”为目标的仕女题材,其中的代表一为现藏于波士顿美术馆的苏汉臣《妆靓仕女图》,另一则为台北故宫博物院收藏的王诜(传)《绣栊晓镜图》,这两幅画作所描绘的场景均为一个近似半开放的闺房,因为从陈设上来看,这些桌、床、屏风通常被置于室内,但另一侧的栏杆、树木、山石却显示出场景的室外特性,在人物的安排上,处于视觉中心的仕女总是呈现出一种落寞寂寥的神态,她们凝望着镜中的影像陷入沉思,与她们的“静态”相比,旁边的侍女们则常以更为活泼的“动态”表现,这种动静姿态的结合进一步体现出画面主体清冷且略为无奈的内心动态。从文学创作的角度来看,这类“闺情”题材显然受益于宋代的诗词创造,自此以后,它也成为了仕女画中的一种主要类型,在明代早期的陶瓷纹饰中得到了集中的体现。扬之水的研究成果⑦将曾被命名为“瑶台步月”的一批宣德官窑仕女图重新解读为“掬水月在手”诗意图,文中写道:“清陈焯《宋元诗会》卷一〇〇录元郑奎妻《掬水月在手》、《弄花香满衣》、《惜花春起早》、《爱月夜眠迟》四诗,大约这是最早把四个题目拈出来凑成一组,而专咏闺阁故事。(同卷又有作者的《春词》、《夏词》、《秋词》、《冬词》四首写闺中四时,亦可见意。)”由此可充分地探见此类题材的诗意内涵,换言之,就目前所掌握的明代景德镇陶瓷装饰中的女性题材纹样而言,这些人物形象通常都是“匿名”的,因为,创作者所关注的焦点多集中于图式整体所展现出来的诗意内涵,仅就故宫博物院所藏的宣德御窑资料来看,其中绝大多数女性题材的装饰画面都有相对应的诗文,如绘有蕉叶题诗内容的画面(表C)当取韦应物《闲居寄诸弟》⑧诗意,除人物性别更换以外,其余景物情致均与文本一一贴合。另有夜游诗意图(表B),取《汉乐府•西门行》“昼短苦夜长,何不秉烛游”之意,宋人葛长庚所填《贺新郎》词⑨更生动地描绘出春夏之际秉烛夜游时的庭院景象,当然,若以图式中一侍女手持烛台对树高举的姿态来看,这更接近于苏轼《海棠》诗中“只恐夜深花睡去,高烧银烛照红妆”一句的意涵。此外,一组描绘有水榭楼阁的画面(表D)则与张先《菩萨蛮》⑩词意十分贴近。

3 画法与粉本

从现有的资料来看,明代景德镇陶瓷上女性题材的图式来自于两类粉本,第一类为传统的仕女图,尤其是描绘宫廷妇女生活的绘画作品,第二类则是对前类图像的减缩提炼或改写扩展。

3.1 学习与模仿

从图式细节上来看,明代景德镇陶瓷上的女性题材似乎当脱胎于同时期的“美人画”粉本,特别是类似于杜堇、仇英所作的宫中场景。除了图像粉本以外,这类题材还有相对应的文本支撑,如卫泳的《悦容编》以及之后徐震所作的《美人谱》,当可看作是对明代美人图审美对象的系统总结。两书内详细地描写了美人的姿容特征与活动类别,无论是书画之类的技,还是看花扑蝶这类的生活场景,都频繁地出现在了如仇英《汉宫春晓图》这样的明代女性题材绘画中。但是,如果在绘画史中继续向前探寻,则不难发现,A 型纹饰在构图上明显带有唐宋时期宫廷仕女画的痕迹,如周昉所作《簪花仕女图》,二者的人物形象基本都以“1”字型的姿态横向排列于长条式画面中,这种构图模式是人物画手卷中的常见形式,应当是受到画面长宽比例的限制所致。收藏于美国纳尔逊•艾京斯艺术博物馆的《调琴啜茗图》则进一步突出了以植物间隔人物形象的构图方式,故宫博物院所藏宋代《女孝经图》就是对这种构图形式的强化,在A 型图式中,这是一个十分突出的特色,画面中的四组人物形象基本都是以树木、洞石进行了自然的分隔,实现了“四题”叙事图像中片段性与连续性并存的要求。值得注意的是,杜堇《宫中图卷》的构图也保留了唐宋宫中仕女画的基调,但是,其形式表现更加丰富,作为一幅笔法细腻的工笔绘画作品,这种表现形式无疑提高了画面的整体视觉冲击力,叙事内容也更为完善。但是,同时期的陶瓷装饰上却并未使用与之类似的构图,而是采用了颇具古意的宋画构图形式,这主要还是与陶瓷的工艺特征有关,正如前文对婴戏图的分析中所说,陶瓷原材料的特性决定了它不能以过于细腻的笔法和过于丰富的画面层次来表现,留出合适的“水路”有利于在表现画面内容的同时提高生产率。也就是说,景德镇御窑厂的陶瓷工匠在选择装饰画面时,必须充分地考虑到工艺材料的制约性,然后再从艺术的角度合理地设计画面。从艺术表现的角度来看,由于宣德皇帝对书画艺术有较高的审美造诣,因此,彼时官窑女性题材装饰纹样中的绘画性特征还充分地表现在了人物造型和笔法表现细节上。

从人物造型特色上来看,官窑的装饰纹样保持了传统审美中追求的女性身姿纤柔妩媚的整体印象,前文已阐述过这一印象产生与发展的社会基础,在社会学研究中,有学者提出了一种较具新意的见解:“在中国历史上,由于士大夫阶层对君权的长期依赖,士大夫们实际上是充当了君王仆役的角色,他们没有自己的独立地位,只能依附于君王生存。他们这种对君王的依附角色,颇似男权社会中女性充当的依附于男性的角色。实际上,士大夫们往往也的确是以君王妾妇的角色自居的,因此封建社会的家国同构,士大夫们长期以来,一直具有一种女性气质——士大夫阶级被女性化了——充当着妾妇的角色,有着女性化的审美趣味,遵从与女德相似的士大夫伦理。士大夫的女性气质本质上反映的就是士大夫阶层在政治等级秩序中的依从地位。”⑾这种解释目前看来虽略为主观,但不可否认的是,仕女题材审美标准的树立确实与士大夫们有着密不可分的联系。

不过,就绘画史的发展过程中来看,仕女题材并非一直为士大夫群体所重视,如米芾在《画史》中就对仕女人物画持否定的态度:“鉴阅佛像、故事图,有以劝戒为上。其次山水,有无穷之趣,尤是烟云雾景为佳。其次竹木水石。其次花鸟。至于士女翎毛,贵游戏阅,不入清玩。”⑿从这一段叙述可以看出,对于宋代文人而言,具有劝诫教化价值的佛像故事图像远重于仅凭外貌取悦贵人的仕女题材。但是,仕女题材在宋代的宫廷绘画中仍十分常见,尤以赏月类为最,代表性的画作有《瑶台步月图》、《桐荫玩月图》、《柳塘泛月图》等。这些绘画作品中不乏与明初景德镇官窑纹饰几乎完全一致的构图,如上海博物馆收藏的《江妃玩月图》(图3,[宋]佚名,江妃玩月图,上海博物馆藏)即与A 型图式“爱月夜眠迟”诗意部分十分相似,按研究者所言,该画题材选自唐明皇江妃故事,查明人谢肇淛曾有小说《江妃传》传世,故事收录于《希见珍本明清传奇小说集》中,文本融合了唐明皇故事及“江妃二女”传说,在此之前,唐人曾有一本《梅妃传》所描述的故事内容与之相关,可见,宋画的构图是对这一故事情节做了相应的总结后完成的,然而,A 型图式在学习这种构图时应当是忽略了题材的具象内容,而是着重于“宫妃”的身份概念,并在此基础上进行同类题材的扩充,从而获得一种全新的装饰图式。从视觉审美的角度来看,这种图式很有可能因为具有孤清高冷的“古意”而得到宫廷文人画家的重视。而且,在人物形象和姿态的表现方式上,彼时的士人画家们也提出了明确的意见,如元人汤垕所说“仕女之工在于得其闺阁之态”⒀一句就是对人物形貌描绘重点的陈述,以此套用在上述例证中不难发现,A 型图式中所选用的仕女形象无论是站是坐,其身姿形态均充分地表现了宫中女性的闺阁之态,特别是诗意化的叙事方式更凸显出这种姿态中清冷寂寞的一面。

值得注意的是,宣德官窑之所以选用这些女性题材装饰纹样还应当出于对“肖像”功能的考虑,当然,这种“肖像”并非具名性质的,它们更有可能是描绘后妃生活片段的“美人画”,即类似于周文矩《宫中图》的性质,正如清初作家卫泳在《悦容编》中提到:“故阅书画是闺中学识。如大士像是女中佛,何仙姑像是女中仙,木兰红佛女中之侠,以至举案、提翁、截发、丸熊诸美女遣照,皆女中之模范。闺阁宜悬。”⒁这些完全以女性形象装饰的陶瓷产品应该就是御窑厂专门为后妃们特别设计和生产的,从用户心理学的角度来看,此类题材更能引起这些特殊使用者的情感共鸣,而这种经验无疑来自于宫廷绘画的探索和积淀。例如,前文所提《瑶台步月图》的内容曾被广泛地解读为宫中女性赏月玩月的习俗,但是最近有研究者提出:“南宋刘宗古的《瑶台步月图》,根据画题知道画的内容是仕女们月下在露台上漫步。但如果认得图中侧立的女子盘中端的就是摩侯罗的话, 就会进一步意识到此画表现的是七夕节仕女乞巧的场景, 而非闲庭信步。” ⒂这种解说似乎与图像所要表达的内容更为接近,也与时俗相符,不过,随着时代的变化,近似的选材在图像细节上也发生了改变,焦秉贞《月曼清游》“八月:琼台玩月”图(图4,[清]焦秉贞,月曼清游图局部,台北故宫博物院藏)里就已完全不见摩侯罗的形象,这种改变一方面反应了时俗的变化,另一方面也充分地展现出宫廷绘画对“日常生活”的把握力度,由此可见,同为面向宫廷用户的产品,景德镇御窑厂所选择的女性题材纹样也应当是对宫中后妃日常生活景象的“肖像式”描绘,而这类图式最便利的粉本来源就是收藏在宫廷内的宋画,伴随着明初画坛的“师古”之风,御窑厂纹样的粉本创作者通过剪切与拼贴的方式创造出了兼具古意与时代气息的装饰画面。

3.2 减缩与扩展

女性题材装饰图式的发展过程也并非一味地模仿传统绘画,现有资料显示出,该题材的发展首先是从学习和模仿传统绘画开始的,然后,御窑厂陶瓷图式的创作者与绘制者根据皇室的具体需求和原材料的特性对粉本原型进行改动,这种变化中最常见的方法就是将多个近似的图像内容重组后实现新的叙事情节,但是,在该题材的标准粉本定型后,制瓷匠人们更常使用“缩减”的技法来改良图式,在民窑向官窑学习的过程中,这一点表现得尤为突出。

图3 [宋]佚名,江妃玩月图

图4 [清]焦秉贞,月曼清游图局部

图5 天顺-成化,青花人物鼓式炉

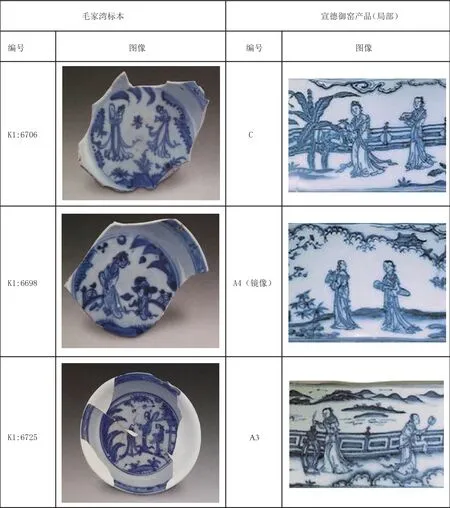

文章开篇的表格即显示出宣德时期御窑纹饰中缩减与扩展的设计思路。如果将A 型图式视作从传统绘画学习而来的粉本原型,可见这组四题纹样自左向右分别为弄花香满衣(1)、掬水月在手(2)、爱月夜眠迟(3)、惜花春起早(4)四式 ,⒃从该图式的整体安排上来看,每组图像均以1 主1 侍形象阐述诗意,间隔以庭院景观,从语义上来看,每一组图像都完整地陈述了一个诗意主题,即它们具有独立性,因此,表中顺次下列的5 件纹样就展现出了这些分组主题独立成画的可能性:A4 型画面左侧三人取自A 型图式中的“惜花春起早”主题,A3 型画面中间的坐姿人物为A 型图式“爱月夜眠迟”主题的镜像,A1+2 型画面左侧两组人物形象具有A 型图式“弄花香满衣”、“掬水月在手”两题的构图痕迹。为了充实画面内容,强化画面的叙事性,设计者在每一个新图式上都相应地增加了与主题相符的辅助人物与景观,如A4 型图式右侧携带琴囊与妆盒的侍女,A1+2 型图式上从房屋中走出的捧物侍女,在A3 型图式中,这种添加变得相对复杂,即除了新增的焚香侍女和与A1+2 型画面中一样的从房屋中走出的捧物侍女外,A 型图式中持扇仕女的姿态也由安静的站立状变为扑萤状。由上述范例可见,景德镇御窑厂的设计者在使用减缩型手法创造新图式时还必须适当地添加辅助图像,以保持御窑产品的精致性,但是,在民窑向官窑学习的过程中,这种减缩型的设计手法表现得就更为纯粹了。例如在江西省博物馆收藏的明早中期青花炉上所绘拜月仕女图(图5,天顺-成化,青花人物鼓式炉,江西省博物馆藏,图片来源:江西省博物馆、香港中文大学文物馆.江西元明青花瓷.[出版地不详],2002:附图47.),不仅笔法简练,较之于同题材的A3 型图式来看,它们之间显然存在模仿与被模仿的关系,但民窑产品的图式中则完全省略了复杂的庭院景观,从图像表达的完整性上来看,这种被高度减缩了的图式依然能够较为清晰和完整地展现出粉本原型的内容,毛家湾出土的明中晚期陶瓷标本即集中地展现出这种减缩型的设计手法在民窑中的普及应用(见下表)。

当然,除了对粉本原型进行减缩获得新图式以外,景德镇御窑厂与民窑的图像设计者们还熟练地掌握了“扩展”式的方法,这种“扩展”表现在两个方面:其一为在已“减缩”图像上的内容扩展,如所有以A 型粉本进行减缩的新图式上都紧密围绕主题增添了相关的辅助人物与庭院景观。其二则是以粉本构图格式为基础,通过增换新的人物形象达到创新改良的目的,如B、C、D、E 四式图像,虽分别为秉烛夜游、蕉叶题诗、水榭纳凉⒄、夜游四个主题,画面内容似乎有较大的差异,但从展开图中可以清晰地看出它们均延续了A 型图式的构图框架,即以庭院景观为叙事背景和间隔物,然后在此基础上,通过添加动作细节各不相同的人物形象完成叙事。换言之,这些图像虽然各有主题,但它们有许多共用的视觉元素,如A3、A1+2、D、E 中的房屋造型几乎完全一致,其他如栏杆、树石、云气等也在此类题材中有较高的出现频率。另F 型图式属于其中较为突出的一类“扩展”型设计,展开图左侧坐于屋檐下的女性形象与D 型图式左侧部分极为相似,但该图式的右侧则采用了婴戏图的经典范式,由此组成了“教子”的新内容。

不过,值得注意的是,明代景德镇陶瓷上的人物纹样设计并非仅遵循社会的审美需求,无论是“减缩”还是“扩展”,其设计目的都是为了使画面的内容和主题更符合社会的主流观念,因为,陶瓷产品不同于绘画作品,它更强调社会的共性,所以,如何使用合适的设计手段改良出更具有共性,更符合市场普遍需求,尤其是为社会普遍道德准则所认同的画面,也是彼时陶瓷纹样的设计者必须关注的问题。

注释

①本文研究的“女性题材”是指以女性为强势表现主体的纹饰类别,因此不包括源自于戏曲故事的含有女性形象的辅助型图式类别。

②徐海燕.悠悠千载一金莲:中国的缠足文化.沈阳:辽宁人民出版社.2000:110.

③[美]芦苇菁.矢志不渝:明清时期的贞女现象.南京:凤凰出版传媒集团,2012:168.中提出“近期的很多研究都质疑了把妇女看作社会的一个封闭群体的传统看法,证明明清时期的社会性别关系绝非单一和固定不变。”

④李叔君.身体、符号权利与秩序——对女性身体实践的研究与解读.成都:四川大学出版社,2012:15.

⑤[法]朱丽娅•克里斯蒂娃.中国妇女.赵靓译.上海:同济大学出版社.2010:45.

⑥巫鸿.中国绘画中的“女性空间”.北京:生活•读书•新知三联书店.2019:235.

⑦扬之水. 掬水月在手,弄花香满衣——一个装饰纹样的传播史//深圳博物馆. 中国红绿彩瓷器专题学术研讨会. 北京:文物出版社,2001:142-153.

⑧诗文内容:秋草生庭白露时,故园诸弟益相思。尽日高斋无一事,芭蕉叶上独题诗。

⑨《贺新郎》词:飞尽桃花片。倚东风、高吟大啸,开怀消遣。芍药牡丹开未遍。不道韶华如电。无心向、小庭幽院。秉烛夜游虽不倦,奈一番、风雨花容变。春去也,无人见。何处莺莺啼不断。探後园、红稀翠减,青稠绿满。蝶在花间犹死恋。早有行人摇扇。故自要、与春为饯。笑指白云归去好,对夕阳、泻酒凭谁荐。柳深处,有双燕。

⑩《菩萨蛮•夜深不至春蟾见》词:夜深不至春蟾见。令人更更情飞乱,翠幕动风亭。时疑响屟声。花香闻水榭。几误飘衣麝。不忍下朱扉。绕廊重待伊。

⑾陈玉明.士大夫与女人的缠足//书屋.2003(6)。

⑿[宋]米芾.画史//卢辅圣编.中国书画全书(第一册).上海书画出版社,1993:988.

⒀[元] 汤垕.画鉴//卢辅圣编.中国书画全书(第二册).上海书画出版社,1993:897.

⒁[清]卫泳.悦容编//香艳丛书(卷一).上海书店影印本.1991:77.

⒂杨琳.化生与摩候罗的源流.中国历史文物,2009(2):31.

⒃为便于下文的图式分析,按序分别以数字1-4 代替,括弧中的数字即为题材对应的编号。

⒄谢玉珍在她的研究生论文《明初官方用器的人物纹》第三章第二节中将这类纹饰的内容分析为“姜诗涌泉跃鲤”,笔者认为这一结论还需商榷,同时期的另两件故藏二十四孝图盘与此对比不仅在画法上各不相同,从图像语义上来说,这件器物表现的人物与环境更为“旖旎”,而且,若为涌泉跃鲤,其中的老妇形象即缺失,但在另一件名为“噬指痛心”的青花盘上,老妇的形象表现得十分清晰。因此,本文仍沿用“水榭纳凉”的名称。

——苏州博物馆藏仕女画展