眼科超声检查仪在眼视光教学中的应用

李清波

将眼科超声检查的应用,尤其是B型超声声像的读图及基本操作纳入教学目标是完善眼视光技术专业教学模式,对带动教学手段的改革创新,实现教育的多样化均有重要意义,本文将对此作出初步探讨。

1 超声的声像原理与技术分类

振源(声波或波源)是产生振动的起源,声像的产生原理是振源(声波或波源)转化为声能由近及远向各方向传播[1],人体组织作为接受传播振动的介质后,利用超声的物理特性及声波传递的反射特性[2],即产生活体下解剖的内部空间信息。眼科超声检查能使各层次眼组织构成反射界面,探头发射的声速能在检查区域内进行高速扇形扫描以观察其位置、形态、内部结构、附着点、活动度等,从而对解剖的空间信息显示直观、容积测量准确,为眼科临床工作及科研作出了重要的诊断评价。

1.1 超声诊断技术方法与设备类型在临床中种类繁多,其分类方法如下[1]:

(1)按超声的接受途径分为穿透法和反射(回声)法;

(2)按利用的超声物理参数分为幅度法和多普勒法;

(3)按显示空间的不同分为一维、二维和三维;

(4)按成像速度分为非实时、准实时、实时;

(5)按声束的扫查技术分为手动、机械和电子扫查法;

(6)按图形的形状和视野的大小分为方形、扇形、梯形和超宽视野;

(7)按谐波的来源分为组织谐波和造影谐波。

2 超声检查在视光示教中的应用

眼部超声检查的优势具有其独到之处,眼球作为浅表器官且球内充满液体,解剖结构层次分明及眼内容物具备良好的透声性质,特别是它不受屈光介质混浊的限制,能对眼部异物的声像表现分辨清晰、反应灵敏,尤其对X射线不能显示的非金属异物同样清晰[3]。通过探头正轴扫查、横切扫查、纵切扫查(也可让被检者转动眼球),由二维图像同步显示。本文应用SW-2100眼科A/B型超声诊断仪(SUOER)进行示范带教,采用探头频率为10MHz。

2.1 超声检查仪的基本操作

课堂示教中在明确教学目的和课程实验要求的情况下,嘱被检查者放松体态取仰卧位并轻轻闭合双眼,由经验丰富的眼科技师于被检者眼睑上均匀涂抹适量的耦合剂,将探头轻轻地垂直触及于被检者的眼睑上以不产生不适为宜。教学中发现对于初学者可仅将探头垂直贴近眼睑(轴位扫描),同时指导被检查者在眼睑闭合情况下轻轻向各向转动,以方便观察全方位动态图像。

2.2 几种声像图的表现特征

系统界面将反射回声转变为光点,回声信号的强弱代表光点的明暗程度。超声回声的不同表现可区分眼内容物界面大小以及密度是否均匀。随着眼球向各向轻轻转动,回声跟着眼球的转动而产生漂浮游离为运动度(+),反之为(-)。当眼球立即停止运动,回声仍然存在游离为后运动。

2.2.1 正常球内声像图表现

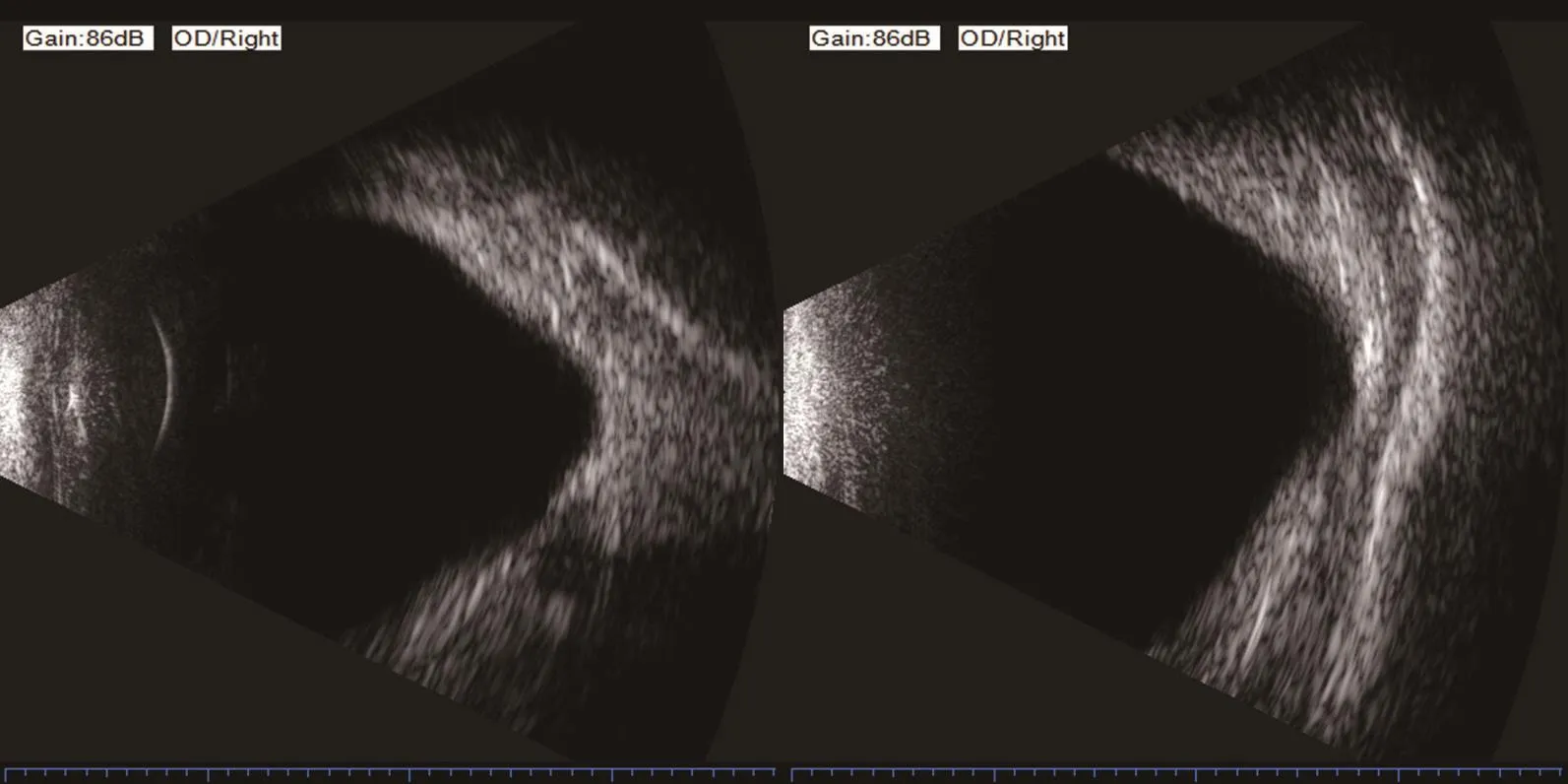

正常声像图角膜表现为界面低回声、形态光滑清晰的结构。前后房表现为无回声,双弧形晶体内无回声,其前后囊尤其是后囊形成较强回声界面。轴位扫描时睫状体位置显示于图像上下侧,可见粗条状回声光团。眼后段为玻璃体,玻璃体为无血管无色透明胶状体,玻璃体内主要成分为水,约占98%。因其为液性眼内容物,液体组织质均、无界面,故正常玻璃体呈现无回声暗区表现。球壁(虹膜、视网膜、脉络膜)组织B超扫查下无法清晰区分界限。球后视神经的扫查主要呈现楔形暗区,主要显示其轮廓(详见图1)。

图1

2.2.2 葡萄肿声像图表现

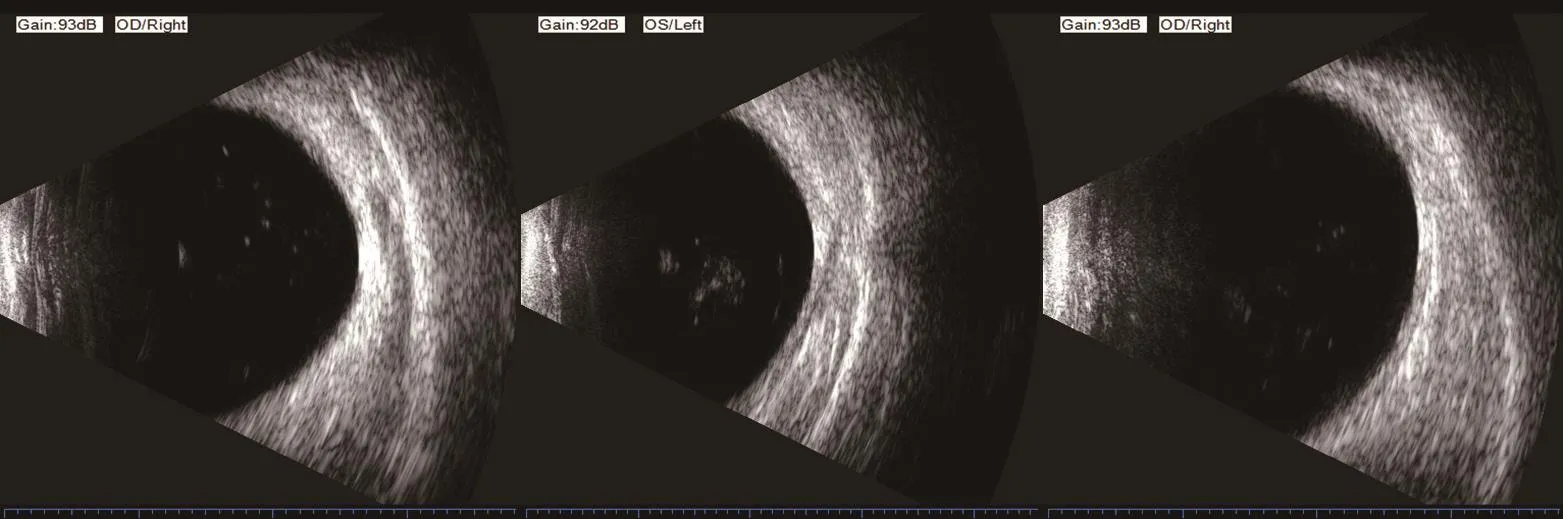

后葡萄肿形成于眼轴较长患者导致正常眼内形态的消失,常见于高度近视。图2为葡萄肿声像图,具体可见玻璃体低回声暗区内近似圆形形状消失,眼球后极部球壁回声粗糙,形状欠规整,局限性呈长椭圆形后凸。

图2

如图2显示,B超正轴及侧轴扫查下玻璃体腔探及少量点状弱回声光斑,运动度(+);眼球后球壁呈锥状向后突起,并可见球壁形态欠规则。

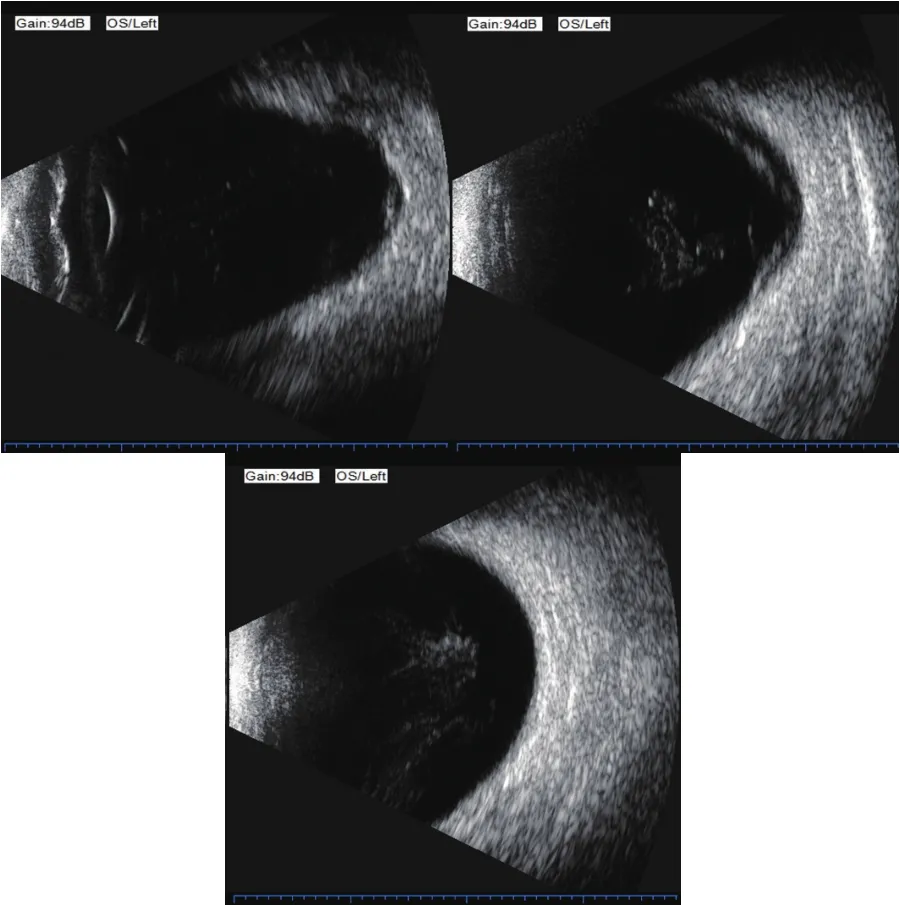

2.2.3 玻璃体混浊声像图表现

对于玻璃体的扫查主要判断玻璃体腔内部有无浑浊形成,正常玻璃体形状呈现近似圆形无回声暗区表现。依据玻璃体混浊程度可探及絮状、片状、条状的中低度回声不均与球壁光带相连,动度后运动表现为(+)。

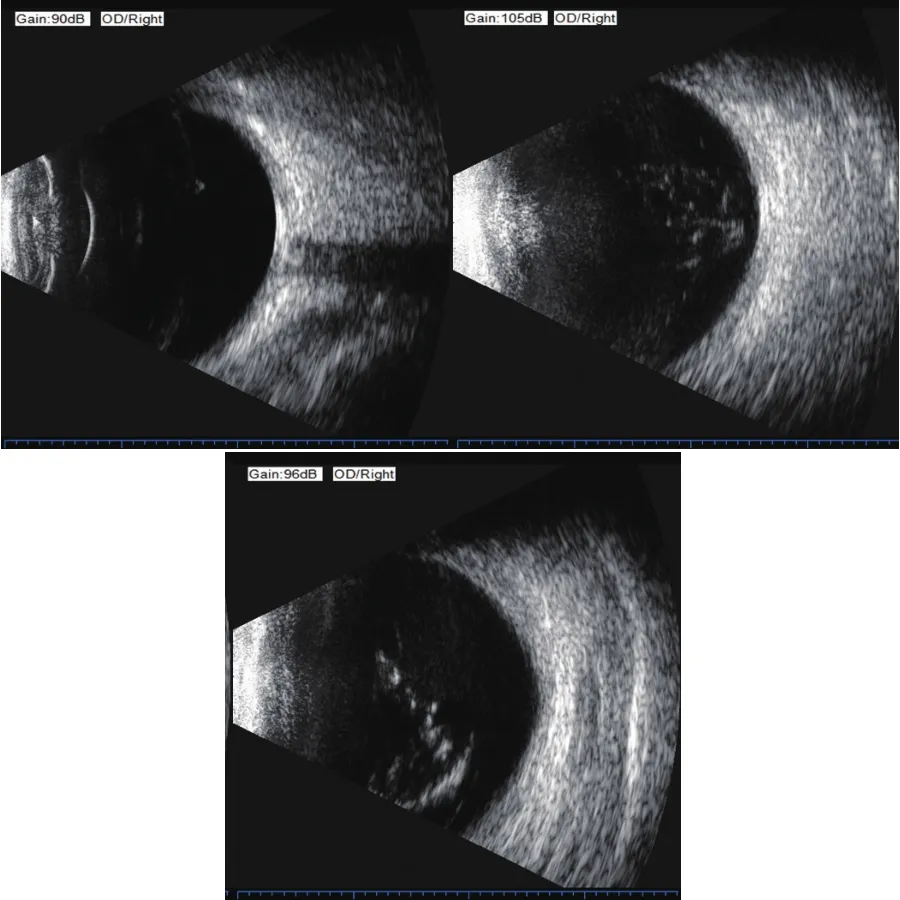

图3

如图3显示,B超扫查下玻璃体腔可探及絮状、点片状、条状的强度不等的回声光斑,部分聚集成团且不与球壁光带相连,动度后运动(+)。

2.2.4 眼内异物声像图表现

眼内异物常发生于玻璃体或球壁组织内,在玻璃体无回声暗区内可见异常强回声光点或光斑常伴有声影。依据回声强度的规则形态还可大致判断异物的大小、位置。异物回声光点可呈现片状、絮状、条带状、团状。在B超扫查下,嘱患者轻轻转动眼球可根据异物是否在眼内移动进而区分运动度(-)和(+)。

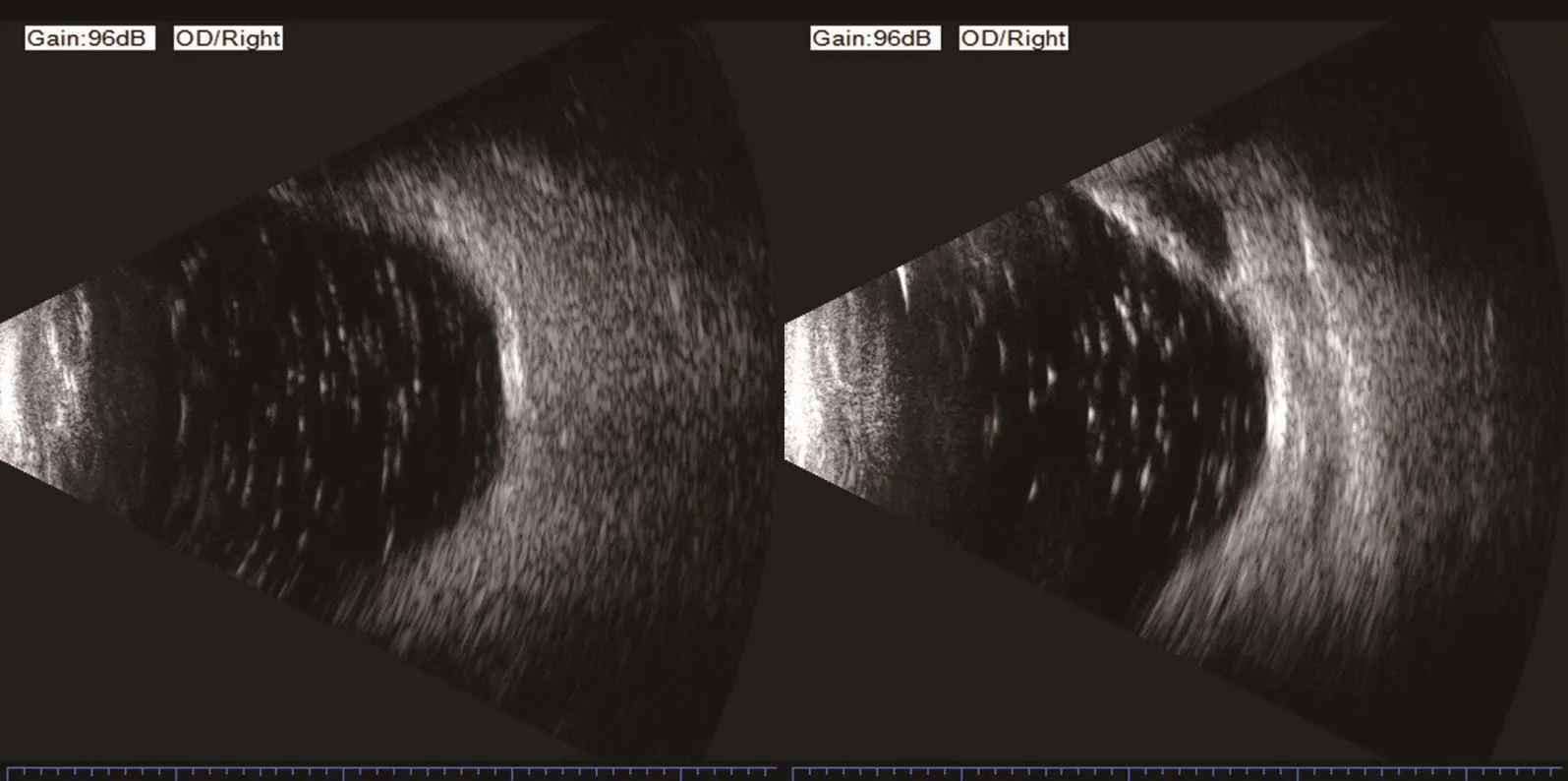

图4

如图4显示,右眼为网脱术后伴硅油乳化产生的小滴残留。B超扫查下可见玻璃体腔内探及大量均匀的中强回声光点,其内夹杂间隙且不与球壁相附着。

2.2.5 玻璃体积血声像图表现

玻璃体积血是因为多种因素导致血液进入玻璃体腔,随着病情的发展形成积血,常见的视觉状况包括眼前出现漂浮物、视力减退。声像图显示光点回声分布不均、形态位置不规则的斑点状短回声。依据斑块大小可以区分眼内积血量,积血多时可占据整个玻璃体腔。积血量的大小还可视回声运动现象来判断,回声亮度弱且面积较小的光点在眼内运动漂浮较积血量大者更快[4]。

图5

如图5显示,左眼为玻璃体混浊伴后巩膜葡萄肿、网脱伴玻璃体积血。B超扫查下左眼玻璃体腔可探及一光滑的线性强回声光带两端与球壁相连,牵拉球壁向内隆起,其下无回声;侧方扫查下可探及一“V”形光带,回声粗糙且尖端与后球壁相连。光带前探及中到大量密集点状弱回声,运动(+),后运动(+)。左眼后极部球壁欠规整,局限性呈长椭圆形后突。

图6

如图6显示,此例右眼为玻璃体积血伴机化。后段玻璃体腔内探及一细带样弱回声,呈“Y”形与后球壁相连,玻璃体腔内探及大量点状弱回声,细带样回声后方与后球壁前探及大量点状弱回声,后极部偏下方玻璃体腔探及大量不均匀片状、絮状中等强回声,未见明显视网膜脱离。

2.3 加入视光学教育中的优势

将眼科临床中不可或缺的检查方法应用于视光系列课程的实验示教,是课改实现创新的重要举措,传统的眼科学教学尽管通过教材、插画、音频等多种信息传递还是使学生对眼解剖知识的理解比较抽象化,因此结合理论采取超声声像的呈现使教学内容全面直观可视化,非常有利于课堂中知识点的分析讲解,也易于学生对既往眼科学知识的掌握起到融会贯通的作用,声像图的呈现结合理论能帮助学生回顾性的记忆激发起学习兴趣,还能使学生积极参与到实践操作中来,这对提高视光学技术的教学质量,具有促进作用[5]。

3 讨论

高校中应用超声检查仪在课堂示范教学的案例呈现不多,应用效果、实践示教等仍需要进一步的探索和完善。加入新设备在新形势下的教学法对比传统教学法加强了学生对理论知识和操作技能的掌握,提高了学生学习的主观能动性。在教学中发现能够提供的病种案例数量还不能满足教学的需要,教师需结合理论范围内非常见类型的超声声像图提前储备病例和相关图片,提前设计参与式问题在课堂内进行讨论,来丰富教学内容,进一步促进教学、做学相长。综上所述,眼科超声检查仪在眼视光教学中的应用是可行的。❑