学生的审题能力为什么那么弱

——“分段计费”一课观课反思

◇常立钢

本文的教学内容是人教版教材五年级上册第16 页“分段计费”。

教学片段:

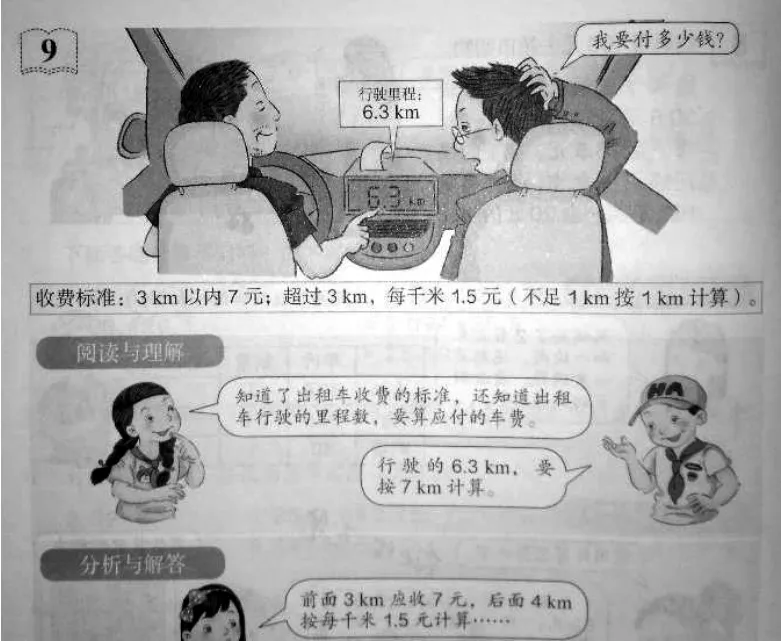

师:请仔细观察图1,从收费标准中你得到了哪些信息?和你的同桌交流一下。

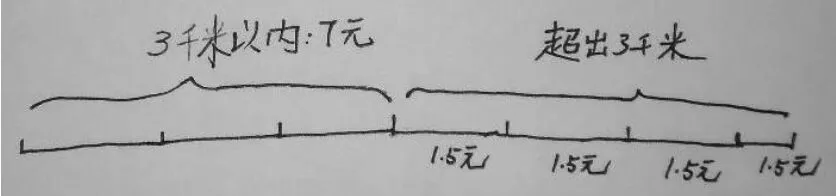

图1

师:“3 千米以内7 元”是什么意思?

生1:行驶3 千米一共花了7 元。

生2:不对,应该说3 千米以内,都是7 元。

师:你能举个例子说一下吗?

生2:哪怕行2 千米,也是7 元,不管多少,只要3 千米以内都是7 元。

生3:比如说2.5 千米,也是7 元。

师:正好3 千米呢?

生4:也是7 元。

师:超过3 千米,这句话如何理解?

生:如果行7 千米,就把3 千米去掉,剩下的部分就是超过3 千米的部分。

师:不足1 千米按1 千米计算,如何理解?

生:比如0.9 千米不到1 千米,也按1 千米计算。

师:同学们看(课件逐渐出示图2),我们可以把收费标准分成两段来计费,一段是“3 千米以内”,费用是7 元;一段是“超过3 千米的部分”,每千米1.5 元,0.3 千米也是1.5 元。你们明白这道题的“收费标准”了吗?

生:(齐)明白了!

图2

观课思考:

不可否认,在以上教学片段中,教师讲得非常清晰! 教师将题意的理解分成了三个部分,分别是“3 千米以内”“超过3 千米的部分”“整体介绍分段计费”,教师善于引导学生用举例子的方式来理解“收费标准”,在“整体介绍分段计费”时,教师出示了直观图,学生一眼就看明白了“收费标准”。这样的教学,教学思路清晰,学生听得明白,不用怀疑,接下来的“列式与解答”,学生掌握得是非常好的。

但是,我们把解决问题的“审题”方法讲得如此清楚,为什么学生独立面对复杂信息时却表现得束手无策呢?针对某校五年级学生的调研测试结果显示,如果这道“应用题” 是教材上的“题型”,学生的解答正确率可以达到85%以上,可是,如果换成“复杂的信息、陌生的情境”,学生的解答正确率还不到30%。主要表现在,大部分学生一见到陌生的题,干脆就不做了,个别访谈时发现,这部分学生不会“审题”,不会圈圈点点,找出信息中的重点,不会通过画一画,让信息直观起来,不会把信息有条理地排列一下,以加深对信息的理解。

所以,我们再回头审视一下刚才的教学片段,对于学生的“审题”,教师“包办”太多,没有放手让学生独立面对复杂的信息,而是将难点“切割”成“小块儿”,学生不费力气就可以理解题意,长此以往,就会造成学生审题能力变弱。

因此,我们在解决问题教学中,要放手给学生独立审题的机会,通过恰当的引导,提高学生面对陌生情境时分析题意的能力,从而实现“获得分析问题和解决问题的一些基本方法”的课程目标。

重新设计:

师:同学们,首先我们要认真读一下题目,看看从收费标准中你得到了哪些信息。不过,怎样读题才算是“认真”的呢?关于“读题”,你有什么好的方法?

生:在信息上圈画出重点。

生:将信息有条理地整理一下。

生:画画图,让信息更明白。

师:这些同学的方法真好,请你们选一种方法读一读题目,看看谁能将收费标准讲得更清晰。

(学生活动)

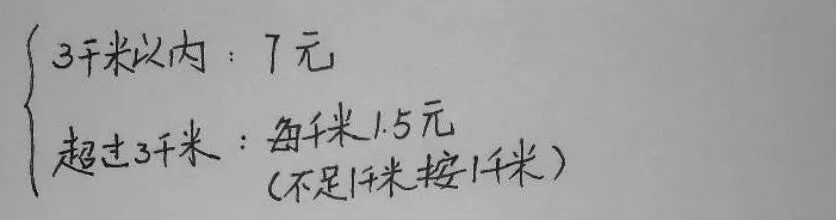

生:我把收费标准整理成两种情况,一种情况是“3 千米以内”,另一种情况是“超过3 千米的部分”。(如图3)

图3

师:他整理得真清楚,谁来解释一下“3 千米以内”的标准?

生1:行驶3 千米一共花了7 元。

生2:不太对,应该说3 千米以内,都是7 元。师:谁能解释得更清楚?

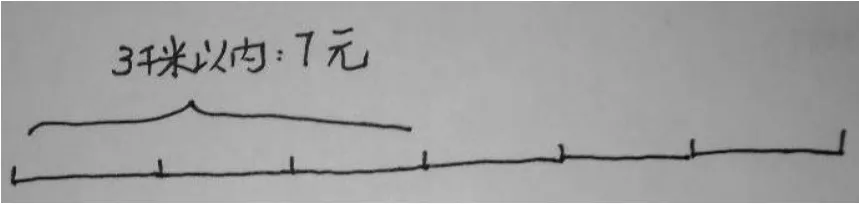

生3:请看我画的图(如图4),哪怕行2 千米,也是7 元,不管多少,只要3 千米以内都是7 元。

图4

师:用画图的方法来解释,看得更明白!

师:谁能结合你画的图来解释一下“超出3千米的部分”的标准?

生:如果行7 千米,就把3 千米去掉,剩下的部分就是超过3 千米的部分。

生:这部分路程每千米按1.5 元计算,不足1千米按1 千米计算,比如0.9 千米不到1 千米,也按1 千米计算。(如图5)

图5

……

在上面的教学设计中,教师并没有按照自己的想法直奔主题,引导学生去理解所谓的重点语句,而是放手让学生自己选择一种方法去读题,读题的时候围绕如何读得更明白积极主动地想办法。 当部分学生在读题时遇到不理解的情况时,教师适时地将问题抛向其他学生,引发生生互动,从而引导学生主动地运用画图策略来理解题意。