俗世生活的信仰表达

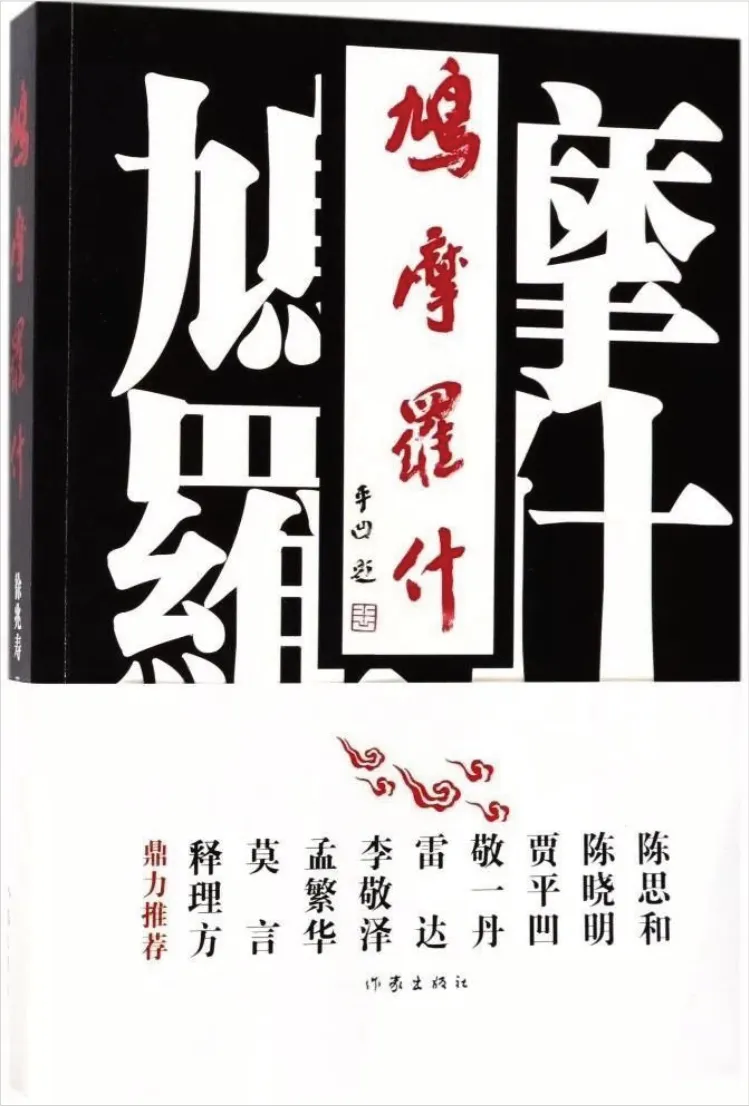

——读《鸠摩罗什》

□ 陈若谷

一、内核与外衣

在史料和传说的层层铺陈上,徐兆寿复活了一千六百年前鸠摩罗什的高僧大德形象,又在序言和卷外卷部分,塑造了几个虚虚实实的当代面孔,在时空的天堑之上搭起了古今对话的场域。这是认识《鸠摩罗什》的基本立足点。而恰如鲁迅所说,对于《红楼梦》,“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事”①,我们的讨论无法回避的是,《鸠摩罗什》那难以界定的文体和似乎已远离当下精神生活的际遇,虽向读者呈现了丰富的历史面相,也留下了难以照亮的死角:陌生的西域大地,不可知的神迹,文明之路上信仰、德性与理性的碰撞……我们既可见又不可见地遇到了这么多重障碍。

在整个故事的主体内核里,出生王族的鸠摩罗什以一生去实践其传播佛法解救苍生之志。王权世势虽然推动着他的手脚,但他参与自我和他人情感生活的深度却由心中所信奉的道决定。故事里裹挟着鸠摩罗什一路向东的叙事动力,绝非情节层面的杠杆博弈,诸如冲突与偶然、大道与私欲,而是一种命定的东西——时人早已触碰不到的精神。

小说的最外层是现代学院派知识分子对于精神向度的艰难求索之路。这些满腹经纶的人里,形象最为复杂的是张志高。他80年代毕业于中国人民大学,毕业后分配至西北工作。在机关化的学院体制内,散淡而睿智的张志高郁郁不得志,索性自我放逐。阔别几十年后,他不再有勇气踏足北京,高架桥和匆匆行人所代表的现代速度,让他眩晕。他身上那股不识时务和憨气土味、怯弱狐疑和格格不入其实代表了一种被强势中心目光所攻讦的尴尬和恐惧。而在一部书写知识分子精神追索的小说《荒原问道》中,也有几个同样孤独和执拗的灵魂。两位高校学者,陈子兴和洪先生从飞机上俯瞰繁华的北京城时,产生的迷茫和无所适从。这让我们想起张承志的“颠倒”的中心论,他以西海固为灵魂的中心,把现代化的、同质化的都市视作边缘。他们所注重的精神,一次次引领他们进入情感的原生地,自然的神秘和苍茫,未知的恐惧乃至庇佑,交织不断。最终,张志高返身而还,在世俗的事物都远去之后,回到东方文化的传统之中,寻找能够解决这个时代的整体性问题的药方。正是这样一部描写信仰的书,将文明起源与情感缘起联系起来,走出当代精神迷惘之境。

这直接引发了那些被搁置许久的老问题,在这个理性与物的权重主宰的年代,我们有可能在世俗利益之外去表述信仰吗?文学最初和最终的诉求到底是什么?当我们习惯于以一种“激进的美学锋芒”来强调审美的乖张冲击和冒犯精神时,也许我们恰恰忽略甚至压抑了责任和担当。对于“新”和“进步”的趋之若鹜,让人来不及沉思与回首。

文明的厚重,使这片沉默的土地孕育了叙述人。曾经给予文明以极大的包容的地域,如今还能给予人们什么?把视线投向边缘地区不仅仅是对飞扬跋扈的中心独断论的矫正,还有意义再阐释。在文学方面,这种探索并不少见。很多作家都在主流文化,开启了对另一种生命力的寻觅。这与80年代中期的“寻根”之举大相径庭,它不是为了深入丛林、河流、古井,挖掘那流逝了的奇崛和悲壮,而是要寻找一种更契合人心的文明形态。

二、从西到东的文明视阈

在徐兆寿笔下,鸠摩罗什的故事有一个近乎完整的开端和终结。而更具有个人感情色彩的自序和虚构的卷外卷则以其流畅的当代故事打破了这个传记的完整感。这几个人——作者徐兆寿、叙述者“我”(徐教授)、张志高、冯大业、唐季康,从人性的滋养和知识的危机谈起,抛出了一个斯芬克斯之谜,我们是谁?从何而来往何处去,精神背面到底有着怎样的底色?从“起源”之处来理解鸠摩罗什的传道故事,反而会发现,“一切皆有缘起”,缘起之处无论如何也剥离不开西域空间。在迦毕试国的北山上,鸠摩罗什被母亲指派了去中土传扬佛法的伟业,当他携带着这个理想逐渐向东,所经之地,勾连了整个亚洲文明。

作者的情感起源是为故乡凉州留下印记,其写作动力背后,恰好是地理文化政治的广阔空间。《卷外卷》中“我们”一行学者,深入西域腹地重走玄奘路。有意思的是,“西域”在西方的视野下,是货真价实的“东方”。在飞机上,徐、唐、冯三人展开了关于文明的讨论,他们剖析了往返于东西文化之间水土不服的失败者,回忆了父辈的人性经验,反思欧洲中心论,最后又落脚于文明地带的位移和互动。因为对于“发展”二字格外警惕,他们不愿在历史的迷局之中粗暴地整合和规约视线之外的遥远历史。

与他们的行进方向相反,鸠摩罗什从西而来。

鸠摩罗什走过的这条路线,被近代学术命名为“丝绸之路”。早在汉朝通西域始,这条横进中亚的道路,就已经担负了经济互通、政治纵横捭阖的功能。其后的三国动荡、两晋纷乱、十六朝政变,分裂与对峙、涌入和内化,让精神获得了一个漫长的调试过程。我们看见了文化上沉淀下的后果,那就是佛教盛行,禅诗、玄学诞生,还出现了莫高窟等一批佛像石窟和“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的景象。在今天中国的语境里面,这片遥远的土地如果不大加想象,除了商机,可能就只是难以捏合成型的历史遗迹而已。而通过鸠摩罗什去观照当时的凉州和长安,却能呈现出更加庞杂的以凉州为中心的一个王朝侧影。

与我们的经验相比,鸠摩罗什经历的是反向的文化冲击。两晋政乱以后,黄河沿岸的文人学士除了南下避祸,还有一部分投凉州张轨。因此,凉州有着深厚的儒道学术和道德积淀,加上佛教西传,而成为了一个极具包容的场所、文化的理想容器,正如李致为鸠摩罗什讲《道德经》时所说,佛教依靠道家的经典解读,帮助自身的理解传播,也因此道家的经典沾染了佛教化因素。而这段文明交融的历史,是整个世界史的组成部分,却也是最容易被遗忘和抹煞的部分。斯塔夫里阿诺斯认为,在海洋文明大盛之前,世界围绕着这一条陆地草原的欧亚大通道在不断地展开。而凉州则是这条文化通衢上一片完美的绿洲,凉州历史的存在,既昭示着自己的价值,也提示着中心和(被霸权话语限定的)边缘的互动。反过来说,现代对于历史的概括本身就是一种具有西方特色的认识传统,而鸠摩罗什和如今试图想要理解他的人,都需要从思想的源头出发,从凉州看中国,从边疆见中心。

我们看见的是,鸠摩罗什通过翻译带来的佛教义理如何构成了我们中华文明的一部分,甚至给我们的文明提供合理的基因。值得注意的是,从传统里挖掘资源,恰好不是为了证明文化的自闭性和自足性,而是说文明可以在不断的容纳和裂变——而非孤立中,获得一种和平。鸠摩罗什的传道意义正在于此。他在西域的活动,是将他所信奉的佛法楔入儒道的土壤之间,同时反向的,也是吸收和感悟中土文化的过程,且参与到多元文化的激烈碰撞中。《鸠摩罗什》没有完全复原当时西北一带的盛况,但是创制凉州乐舞这则故事却形象地阐释了异质文化的融合互生。它的前身龟兹舞,虽来自向佛礼敬的姿态,但颇具当地原始宗教色彩,间接引发了流血惨况,因此在鸠摩罗什的指点下,墨姑与段业改造了舞蹈形式,加入了儒家温柔敦厚的雅正特色,抚平了文明之间可能的冲突。儒生如叶清商、商古者,他们不愿与吕光这等撺权夺位的武夫合作,文人的柔弱对抗恰好是对“道”的坚守,这和鸠摩罗什信奉佛法的诚心一样,坚如磐石,被无理之“势”所左右。这也是鸠摩罗什能够对陌生的处境产生情感认同的前提。

三、理性之上的信仰表达

美国史学家柯文说:“从中国而不是从西方着手来研究中国历史,并尽量采取内部的(即中国的)而不是外部的(即西方的)准绳来决定中国历史中哪些现象具有历史重要性。”②事实上,身在此山中的中国史学界、思想界、文化界,难以摒弃“先入之见”和习焉不察,真正从内部那个核心的事实开始,毕竟,语言之外并没有一个已经条分缕析的事实,而只有代代相传的“史实”。这其实是人运用自己的理性根本无法绕过的局限。卢梭在《论科学与艺术的复兴是否有助于敦化风俗》一文中,明确地表示了对理性独断论的怀疑,他描述的不是我们能够用理性达到什么,而是我们的道德应该如何。也就是说,卢梭是试图在道德良知和自然情感的基础上重建真挚的宗教信仰;黑格尔鬼使神差地完成了理性的神秘化;康德更是表示“我不得不悬置知识,以便给信仰腾出位置”③。他们都力图在世俗之外理性之上,开辟一个感情的场所,寻求安放信仰的可能。美德不可教,“灵魂能把它从前知道的事情,有关美德和其他事情,回忆起来”④,它是一种超脱于时空和个人的理念。德性并非理性认识的结果,理性是习得,德性是传承。也就是说,信仰是建立在理性的否定之否定之上的。这样看来,知识(理性)、道德(德性)和信仰(宗教)构成的三角地就是我们认识人类心灵的要塞。这里无意于以概念界定三者的相异之处,而在于找到它们的交融。

“中华文明理性早熟,不是宗教而是礼教替代了原始文化。”⑤这种理性早熟,善于为我所用,把任何外来哲学和信仰都化作了本土的存在。佛教传入中国以后,不仅能适应儒教的规范,还能补充已经形成的思维,拓宽思考的限度。关于“行生死之教”,“孔子之说尚未完成,董仲舒之流虽有努力,终止与天人感应而已。老庄之说,在于觉悟,与佛教相类,然庄子仍然迷惑于自然的主宰问题,后道教将其引申为宗教,也只是止于神仙耳,尚有很多不圆通的地方。所以八百年以来,生死之教尚缺耳。这恰恰就是佛教有为之处。”⑥在儒家的观念里,人生的价值就在世俗生活本身,天行健,君子以自强不息,凡俗的人可以通过道德的修养和事业的实践达到圣人境界。“敬鬼神而远之”和“未知生,焉知死”的态度说明,人们并不愿意过多谈论死亡,因为死亡是不能够通过理性推演所明确的神秘境地。道家学说总是此也可彼亦可,意义不断被正负转化而不存在绝然对立。佛教不仅要以死来提示人的生,还要引导人出生死,不再重坠六道轮回,饱受生死疲劳。鸠摩罗什所致力于传播的大乘佛教,我们不妨将它指认为一个关乎德性实践的信仰。他拯救的对象不分贵贱高下,所有的人都有资格放下屠刀沐浴佛泽。这不仅仅蕴涵了颇为博大的普世价值(西方所谓的“普世价值”常常忽略“底层”),与墨家的“兼相爱”心意相通,“其‘人人皆可成佛’之信念中,蕴涵着强烈的‘众生平等’诉求”⑦,它的情怀超越了个体生命的得失,因此反向消解了世俗的价值观念,也就是佛家所谓的“破执”。

我们生活在一个观念体系疯狂嬗变的状况里,因为我们骨子里浸润的西方文化是以自我否定和更新换代为发展机制的。目前看来,原有的结构崩塌以后,人们并没有迅速找到构建新的价值体系的“法门”。因此,无论是张志高也好,还是陈子兴也罢,都会在他们的精神生活出现某种危机、或曰契机后,一步一步挣扎着摆荡到理性和世俗的另一极。但这种“执”,却是在世俗中被破的,其间夹杂着大量的理性计算,毕竟,谁不是在出生之后没两年就被父母教会了数数和加减法呢。不过,信、望、爱,或者说牺牲、仁、道、义,却是类似于与生俱来的,已被苏格拉底推证了的一种在灵魂中传承的特质。这才可以解释,为何北天竺的贵族,少不更事就发愿要传播佛法,化缘行乞十磨九难,也无法熄灭其心诚意坚。

虽然在我们谈论鸠摩罗什的时候,不得已要借用西方哲学、宗教术语甚至现代政治观念,但这正可说明,信仰是在比较中现身的。若没有心灵在生活的碰壁,对于鸠摩罗什精神的渴求也就不存在了。作家是站在当代人的精神立场上出发去寻找出路的。对一些远离信仰太久的人而言,信仰是历史的剩余物,是时代被自我淬炼后残留的渍迹,渍迹的坦然存在是以神秘和审美为前提的。

徐兆寿描绘了鸠摩罗什真正看到佛法的那一个时刻,“他看见一只猛虎在夕阳中向东张望,目光已温柔无比,早已脱去野兽的凶猛,像一位兄弟。他伸出手,想拍拍它宽阔的额头”⑧。这就是用和煦的情与善去扭转丑与恶,佛义的圣洁、浓郁的抒情混合着良善的宽厚都是这种教义的特色,可见,信仰的“不可理喻”和难以言说并不妨碍它的魅力。信仰不是向死而生,它并不那么悲壮,也不会多么孤独。在鸠摩罗什的修为愈发完满之时,摩挲着《广弘明集》的“我”,也完成了自身理性和德性合一的旅程,值得注意的是,这个“我”并没有剃度出家,可是在心中结下了佛缘,这应该才是佛教乃至一切宗教对于世俗中人最大的意义。

显而易见,作者的书写,是为了纪念一种精神和重申一个信仰,这就是“道”。他是从当代的困厄,而非自己的、“我”的困厄出发,走向了他者,只不过借由鸠摩罗什的名字呼唤着你我。他说:“我们今天缺乏的不是有关道德的维护与批评,而是一种哲学的观念,一种哲学的形式。这便是形而上的辩论。”⑨我将这段话理解为用故事和哲学勾勒道德的能力。《鸠摩罗什》里自信磅礴地再现了大量的辩论场景,可是一般的读者可能会囿于阅读习惯而呼唤虚构的美丽翅膀。写作的苦心和阅读的接受之间的错位,更是表明了,这个时代,倾听辩论的耐心已经消弥。面对严肃的、直抵生死的问题,思维被狭义的“向内转”以后的“我”拖垮了。我们无法以包容之姿理解论道,摩擦出火光的只有机锋,一种非你即我的二元对立模式。事实上,论道是切磋,无胜负而有善恶,善在这里总是以一种智慧和宽容去涵盖恶和疾,比如小沙弥时期的鸠摩罗什降服竺明就展示了论道和包容的德性。

在现代的传统之内,寻找一种让信仰在理性和世俗的时代继续生效的方式,在古代的文明里面寻找现代的踪迹,在现代的废墟里寻找古代的生机。这是独属于“当代”的课题。“一种真正的、名副其实的人的生活起始于反讽”⑩,克尔凯郭尔如是说。那么,厘清了历史的缘起,看到了人的内心,早已见识到了生活的混沌之后呢?在嘲笑、哂笑、大笑的力量凸显出颠覆性威力时,它同时暴露了心灵参与危机和艺术表达危机。从信仰到文学表述的山道,本不应如此崎岖。当《鸠摩罗什》这部书被完成的时候,它其实是在提示我们,不要把群星闪耀的光点、黄钟大吕的绵延封闭凝固成历史的琥珀,我们应当担负这项使命:找到一种合理的形式,审视习焉不察的现代话语方式,由远及近地去理解自我的文化处境。

注释:

①鲁迅:《集外集拾遗补编·<绛洞花主>小引》,出自《鲁迅全集》(第八卷),北京:人民文学出版社,2005年:第179 页。

②[美]柯文:《在中国发现历史:中国中心观在美国的兴起》,林同奇译,北京:中华书局,2002年:第201 页。

③[德]康德:《纯粹理性批判》,邓晓芒译,杨祖陶校,北京:人民出版社,2004年:第22 页,第二版序。

④[古希]柏拉图:《美诺篇》,出自《柏拉图全集(修订版)》第四卷,王晓朝译,北京:人民出版社,2015年:第78 页。

⑤杨春时:《世俗的美学与超越的美学》,《学术月刊》2004(8):第12 页。

⑥徐兆寿:《鸠摩罗什》,北京:作家出版社,2017年:第307 页。

⑦韩毓海:《天下:包纳四夷的中国》,北京:九州出版社,2012年:第112 页。

⑧徐兆寿:《鸠摩罗什》,北京:作家出版社,2017年:第47 页。

⑨徐兆寿:《我们丧失的文化基因》,《党政干部参考》,2012(10):第37 页。

⑩[丹]克尔凯郭尔:《论反讽概念——以苏格拉底为主线》,汤晨曦译,北京:中国社会科学出版社,2005年:第2 页。

——谈谈徐兆寿长篇小说《鸠摩罗什》