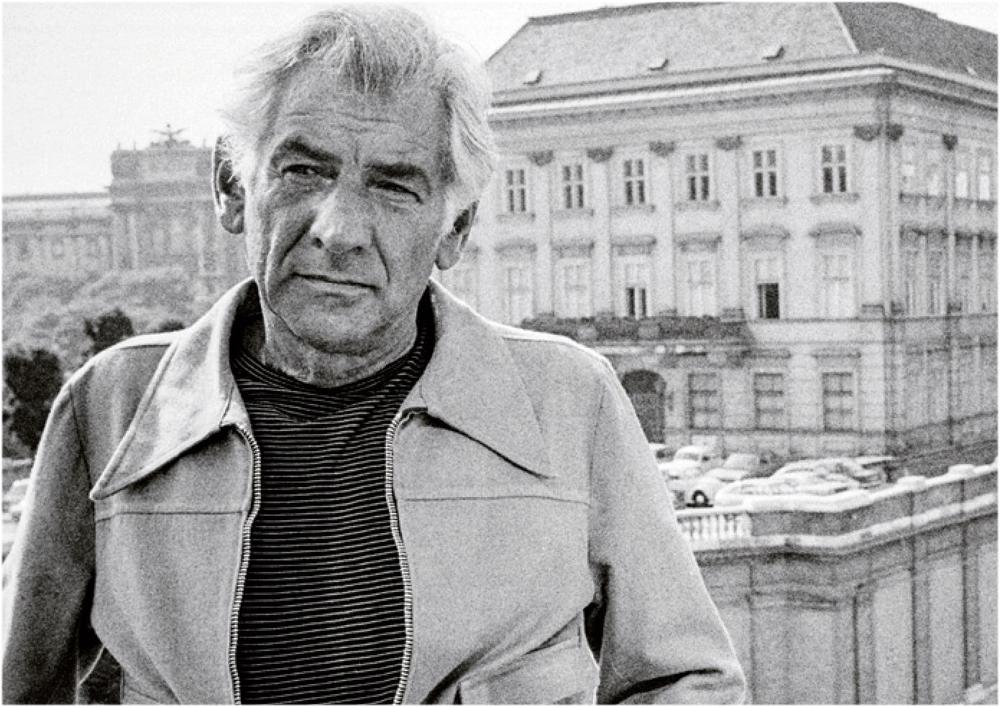

维也纳人的偶像

王崇刚

伯恩斯坦到维也纳没多久,他就成了维也纳人的偶像。他魅力四射、热情洋溢、慷慨豪爽,深谙公众应对之道,很快把周围的人搞得服服帖帖。伯恩斯坦的媒体发言人透露,伯恩斯坦喜欢红玫瑰。于是乎,每次演出都能看到绚丽的长茎红玫瑰登场。甚至于,在每一幕开演前,新的花束便会送达——尽管有人说,这是在重复使用同一束玫瑰。

他出汗,他拥抱,他亲吻,指挥的时候像只老虎般跃起。随着演出的推进,跳跃的幅度越来越高。当电视摄像镜头出现。他会癫狂起来。有一次他弯腰时身体竞碰到了乐队首席的膝盖(我猜想,这不是故意的)。相比于牛气冲天、拒人于千里的卡拉扬,伯恩斯坦像是一支兴奋剂。莱尼(伯恩斯坦的昵称)拥抱了全世界,他心中有一团火在燃烧。只是很遗憾,他是一支两头燃烧的蜡烛。

为什么卡拉扬特别讨厌伯恩斯坦?人们感受到他们之间的龃龉,却永远说不清内在的缘由。或许伯恩斯坦暗中曾向我透露过一些真相。某场演出后的一个大晴天,我坐飞机从慕尼黑前往维也纳。碰巧,莱尼·伯恩斯坦也在这架飞机上。他座位后面,是他的手提箱,上面有个大大的行李铭牌,我在其他手提箱上从来没有见过,就连白宫官员的手提箱,铭牌也没有这么大。银色的字母至少有三英寸半大,成为整个箱子非常显眼的装饰。空乘小姐并不知道我是谁,伯恩斯坦表现出好像要当场背过气去般的惊讶。于是这位尴尬的年轻女士不得不耐心倾听,这位已经登机的女乘客是多么有名。

我若有所思地看着伯恩斯坦的铭牌,却没有做出任何评论。我和他之间有种无须言明的默契,很快就聊到了卡拉扬这个话题上——一个发自他内心的话题。当我问到为什么他们两人不能互相忍让,伯恩斯坦毫不掩饰地告诉我,多年前他与卡拉扬第一次会面的情形。当时,卡拉扬在斯卡拉剧院指挥《卡门》,莱尼坐在观众席上。然而莱尼发现。卡拉扬的指挥令人不齿。他不想在演出结束后去后台向卡拉扬道贺(这里我要说明的是,我从来没有听到伯恩斯坦对其他人的指挥有过积极评价,他的讥讽总是溢于言表),而是径直走向了碧菲(BIFFI-SCALA,位于斯卡拉广场的高级饭店)——一个离歌剧院很近的地方,在那儿可以吃夜宵。过了一会儿,卡拉扬与他的助手马托尼也来了。一看到伯恩斯坦,卡拉扬直接走向他,也就是说“直截了当”,并进行自我介绍。伯恩斯坦礼貌性地感谢他晚上的演出,并邀请卡拉扬与自己同桌。

为避免谈到那场惨不忍睹的《卡门》,伯恩斯坦问卡拉扬,在米兰他是怎样度过休闲时光的。卡拉扬说,他会去阿尔卑斯山滑雪,并向伯恩斯坦强烈推荐。伯恩斯坦没有表现出兴趣,推说自己没有滑雪器械,无法成行。

凌晨3点,有人来敲伯恩斯坦在中央教堂酒店的房门——他和卡拉扬都在这座酒店下榻。卡拉扬站在门口,抱着自己要借给伯恩斯坦的成套滑雪器械。莱尼对这一友善之举非常感动,把犹太人根植于心的、对纳粹的憎恨抛在脑后。两个人坐在一起,像老朋友那样聊了一整夜。

伯恩斯坦询问卡拉扬为什么还没有在美国演出过,卡拉扬很坦诚地回答,那是因为他的政治履历导致他在美国不受欢迎。伯恩斯坦说,卡拉扬在美国有很多崇拜者,第二次世界大战已经结束了这么长时间,忘掉过去是可能的。他们达成共识。伯恩斯坦寻求一切可能,为卡拉扬在美国演出牵线搭桥。

于是,卡拉扬在纽约卡内基音乐厅举行了一场音乐会。音乐会门票销售一空,但演出结束时出现了一阵阵针对卡拉扬个人的嘘声。伯恩斯坦立即前往卡拉扬的化妆间,想给他一些安慰。那里已经围着一大群索要签名者。伯恩斯坦礼貌地在人群中等待。刚轮到他排到门口,卡拉扬的私人秘书马托尼就冷漠地用力关上了房门,并解释说:大师已经太累,不再接见来访者了。

伯恩斯坦后来试图与卡拉扬在萨尔茨堡和维也纳取得接触,但都未果。卡拉扬要么眼睛呆呆地走过他,要么直接转过身去。伯恩斯坦意识到,卡拉扬认为他(伯恩斯坦)应该为纽约的抗议事件负责。伯恩斯坦非常遗憾自己无法澄清这个天大的误会。

★★★

如此迷人的陪伴,让我的航程显得很短。降落时,飞机场上来了很多人:摄影师、记者、歌剧院和音乐厅的经纪人、唱片公司的代表,还有一位秘书拿着一大捧伯恩斯坦喜欢的红玫瑰。当我们走下飞机舷梯,伯恩斯坦进入等候队列的视野时,他把胳膊搭在我的肩膀上,用嘶哑的声音喊道:“我刚刚结婚!”人们只是笑了笑,兴奋的秘书向我跑来(还有一位记者),脸一阵红一阵白,结结巴巴地说道:“祝贺你,伯恩斯坦太太!”

报纸显然要对这个压倒性的新闻大做文章。第二天就有人读到了这样的新闻:“新婚的伦纳德·伯恩斯坦,携夫人抵达维也纳。”消息旁边是“新婚夫妇”的大幅图片。我意识到伯恩斯坦可爱的夫人——娇小的智利演员费丽西亚,必须得披上一张大象皮来应对自己丈夫的恶作剧了。

伯恩斯坦生来就是个绅士。他坚持让我拿走他的红玫瑰。很遗憾,我从来没有与他合作过歌剧,但我们在欧洲和美国一起举行过多场音乐会。

在罗马。他用音乐会的方式演出《菲岱里奥》,并通过电台直播。他不认为歌手的嗓音有时间方面的局限。对于我们不能持续放开喉咙演唱8到10小时,他总要大发雷霆。

“你是首席女高音,”他看着我,用粗糙的、满是尼古丁和威士忌的声音训斥道,“就要日复一日地放开嗓子唱。”

伯恩斯坦宣称自己曾是很多歌手事业的引路人,其中包括卡拉斯(Maria callas)和克丽斯塔·路德维希(Christa Ludwig,1928-,德国女中音)。他曾经问我是否听过克丽斯塔在《玫瑰骑士》中扮演的玛莎琳。我当然听过。她演得很好,但我认为她反串奥克塔文会更出色。接着,伯恩斯坦问我听的是不是他指挥的演出。

“不,那是卡尔·伯姆指挥的。”我回答说。

“哦,是啊,伯姆。他把我教给克丽斯塔的所有东西都糟蹋了。你应该听一听她与我的合作。那真是難以忘怀的。”他喋喋不休地说道。

伯恩斯坦既想做歌手的朋友,又想当他们的引路人。有一次在《菲岱里奥》的排练中,他停下来说:“你非常棒,比尔吉特,你是在按照我的建议演唱高音。”

我并不把他的这个说法当真,便诙谐地回答说,在我年纪大的时候,还能够唱出如此美妙的高音,已经很美好很幸运的事了。我接着说道:“一个人仅凭美貌是无法获得长久的契约的。”

事后,我对于自己轻佻的回答感到遗憾。伯恩斯坦对演出中的声乐效果非常认真。我认为当伯恩斯坦向其他人保证,自己可以带来各种奇迹的时候,更希望说服他自己。面对着斯德哥尔摩音乐厅舞台入口的大镜子,他说的那些话非常有趣。伯恩斯坦恭敬地站在镜子前,注意到有人在观察他,便重新摆弄了一下难以控制的卷发,挺直腰板,对镜子里的自己说:“菜尼,这不仅仅是自恋,而是真爱!”

★★★

1965年秋天,我签约演出《埃莱克特拉》,这是伯姆指挥的新制作,维兰德·瓦格纳担任舞台导演。菜奥妮·雷萨内克(Leonie Rysanek,1926-1998,奥地利女高音)饰演克丽索赛弥斯,雷珍纳·雷瑟尼克(Regina Resnik,1922-2013,美国女中音)饰演克吕泰墨斯特拉,埃伯哈德·瓦切特(Ebe rhardWachter,1929-1992,奥地利男中音)饰演俄瑞斯忒斯。(瓦切特后来成为维也纳国家歌剧院的总裁,上任不久却突然逝世。)

我期待与这些著名艺术家合作,特别希望看到与维兰德·瓦格纳在他的领地——拜罗伊特之外的合作是个什么样子。我刚刚在1965年的春天演唱过《埃莱克特拉》,那是斯德哥尔摩的一个精彩制作。现在我已经做好准备,要在未知的水域试航。一年前,卡拉扬曾经邀请我在萨尔茨堡与他合作这部歌剧,但我拒绝了,这让他非常失望。只有等到這个角色能“融化在我的血液中”之后,我才敢冒险与卡拉扬合作。

维兰德·瓦格纳几个月前已经在维也纳执导过《莎乐美》。很遗憾,作为旁观者我不得不说有些失望。布景安排在宫殿后院——对于希律王,还有他需要放松一下的宾客来说,这是个非常奇特的地方。莎乐美穿着白色的紧身衣,大部分时间都要肚皮贴地往前爬。十分钟过后,这位希律王的爱女,就成了一条美人鱼。可怜的人呐!

维兰德对《埃莱克特拉》设计构想,我也有保留意见。他希望所有的东西都完全静止,没有任何情绪展示。唯有埃菜克特拉能用她乌黑的头发,还有僵硬的白脸,表达出角色所要求的满腔怒火和复仇欲望。如果这是一部电影,摄影机可以拍到从演员骨子里透出的细节,我或许可以表现出维兰德的意图。但在歌剧院,有2300人坐在那儿,没有拜罗伊特超一流的灯光优势,我觉得这种仅靠细节的表现是不够的,甚至毫无意义。当我听到理查·施特劳斯力度十足、引人入胜的音乐,第一感受是用更多的动作表演,参与到音乐的爆发当中。“死之舞”的灯光设计,维兰德处理得非常精妙,这是毫无疑问的。当我的手伸向天空旋转,只有上身被照亮。我好像飘向天堂。后来当《埃莱克特拉》成了保留剧目,灯光由舞台导演的助手来操控,维兰德所设计的精妙效果就消失了。

没有人比菜奥妮·雷萨内克扮演的克丽索赛弥斯,以及雷珍纳·雷瑟尼克扮演的克吕泰墨斯特拉更出色了。很多女中音把克吕泰墨斯特拉这个角色唱得很精彩,但雷珍纳是个残暴的女魔头。与莱奥妮·雷萨内克同台演唱非常激动人心。我们彼此了解,她是个出色的克丽索赛弥斯。有些人认为莱奥妮的表演有些夸张,我并不这样认为。当人们像莱奥妮那样强烈地感受某个角色时,就不会有表演过火的印象。

排练期间,卡尔·伯姆情绪不太好,他对爱乐乐团的态度,让他很难获得乐手们的支持。爱乐乐团与伯姆是老相识,却对他的喜怒无常不感兴趣。排练的气氛搞得非常不和谐,我发现自己很难有舒适的感受。伯姆还有个不好的习惯,他会挑某个扮演小角色的演员当替罪羊,来发泄自己所有的愤怒。

这一点,卡拉扬就很聪明,善于“看人下菜碟”。我从来没有听他对乐手放过狠话,也没有听到他诋毁过谁。对敢于反驳他的歌手,卡拉扬采取一种老辣的手段,直接将其“放倒”:他会用乐队把歌手淹没,比如在歌手即将完成某个乐句之前,让乐队切入:或是在最令人愉快的声乐分句中间加快节奏,等等。

通过在化妆间里传递舞台声音的扬声器,我可以马上分辨出哪位歌手得到了卡拉扬的“恩赐”。后来,这种“恩赐”常常会落到我头上。像卡拉扬这样温文尔雅又心怀叵测之人,与他相处得好的时候,他会非常令人愉快和鼓舞人心——歌手的演唱好像是云中漫步,他像影子一样跟随,从不在意歌手的自由发挥。

有一位指挥家,经常与我在维也纳和其他地方合作,他就是贝里斯拉夫·克洛布卡尔(BerislavKlobucar,1924-2014,克罗地亚指挥家)。对于歌手来说,他是个非常好的指挥,擅长的剧目很多,学识渊博。我感觉他在维也纳被低估了。当我问起某位歌剧院总裁,为什么克洛布卡尔在维也纳从来没有指挥过新制作,那人耸耸肩说:“他从来没有来过我的办公室呀。”

我不知道这一策略是否基于先到先得的原则,是否还有其他幕后的“游戏规则”。很高兴通过我的举荐,克洛布卡尔在斯德哥尔摩指挥了《埃莱克特拉》的首演。克洛布卡尔在指挥台上狂热地舞动,乐手与观众同样情绪高涨。