颅内生殖细胞瘤患儿血清甲胎蛋白水平与预后的关系

李丽嫱,桂松柏,宫健

首都医科大学附属北京天坛医院1儿科,2神经外科,3小儿神经外科,北京 1000700

原发性颅内生殖细胞瘤是起源于颅内原始生殖细胞的中枢神经系统肿瘤[1],其好发于儿童及青少年,约40%的患者发病于14岁前[2],发病率仅次于胶质瘤及髓母细胞瘤,居儿童颅内肿瘤的第3位[3]。原发性颅内生殖细胞瘤好发部位为松果体及鞍上区[4],依据病理类型的不同可分为生殖细胞瘤和非生殖细胞性生殖细胞瘤,不同病理类型预后不同。由于肿瘤生长位置特殊、毗邻结构功能重要,颅内生殖细胞瘤手术切除难度大,早期常无法取得病理学诊断[5],因此通过肿瘤标志物辅助诊断颅内生殖细胞瘤,评估患者的预后有重要意义。甲胎蛋白(alpha-fetoprotein,AFP)是诊断生殖细胞瘤常用的肿瘤标志物,本研究为进一步观察血清AFP水平与预后的关系,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2015年1月至2018年1月首都医科大学附属北京天坛医院收治的经病理学检查诊断为颅内生殖细胞瘤的患儿。纳入标准:①经病理学检查诊断为颅内生殖细胞瘤;②年龄≤14岁;③病历资料完整。排除标准:伴有其他部位生殖细胞瘤或其他肿瘤。根据纳入、排除标准共纳入70例颅内生殖细胞瘤患儿。将56例血清AFP正常(AFP<25 ng/ml)患儿设为AFP正常组,14例血清AFP升高(AFP≥25 ng/ml)患儿设为AFP升高组。AFP正常组患儿中,男43例,女13例;年龄3~14岁,平均(8.1±3.2)岁;肿瘤部位:鞍上区24例,松果体区18例,鞍上区及松果体区6例,基底节区6例,其他部位2例;症状:中枢性尿崩28例,颅内压增高(头痛、呕吐等)24例,偏瘫6例,性早熟6例,其他5例。AFP升高组患儿中,男10例,女4例;年龄4~14岁,平均(7.8±3.4)岁;肿瘤部位:鞍上区6例,松果体区4例,鞍上区及松果体区2例,基底节区1例,其他部位1例;症状:中枢性尿崩7例,颅内压增高(头痛、呕吐等)6例,性早熟2例,偏瘫1例,其他3例。两组患儿的临床特征比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法及疗效评估

1.2.1 血清AFP检测及影像学检查 采用电化学发光法检测AFP,采集所有患儿空腹静脉血5 ml置于干燥管中,静置后以3500 r/min的速度离心10 min,分离出血清,放置于-20℃冰箱备用,血清AFP正常值为小于25 ng/ml。70例患儿于治疗前、活检/切除术后及化疗联合低剂量放疗后均接受磁共振成像(MRI)及计算机断层扫描(CT)检查并测量肿瘤直径。

1.2.2 治疗方法70例颅内生殖细胞瘤患儿中,6例患儿行肿瘤全切术,术后监测肿瘤未复发,未进一步治疗,均为AFP正常组患儿;64例患儿行活检或切除术,其中3例患儿(AFP正常组1例,AFP升高组2例)术后病情危重死亡,61例患儿行化疗联合低剂量放疗。化疗采用顺铂+依托泊苷(EP)方案,顺铂25 mg/m2,第1~3天,依托泊苷100 mg/m2,第1~5天,21天为1个疗程。化疗期间监测血常规及肝肾功能,化疗结束后行肿瘤标志物及垂体相关激素检测,采用MRI评估患儿病情,根据患儿病情及对化疗的反应,化疗2~6个疗程。

化疗后1个月,依据患儿肿瘤部位、病灶数量及扩散情况,选择照射野及剂量进行放射治疗,照射野分为:瘤区、全脑室+瘤区、全脑+瘤区、全脑全脊髓+瘤区,瘤区照射剂量约为45 Gy,全脑室、全脑及全脑全脊髓照射剂量约为25 Gy。

1.2.3 疗效评估[6]完全缓解:肿瘤病灶基本消失;部分缓解:肿瘤病灶最大径减少≥50%;稳定:肿瘤病灶最大径减少<50%或增加≤25%;进展:肿瘤病灶最大径增加>25%。总有效率=(完全缓解+部分缓解)例数/总例数×100%。

1.3 随访

以患儿进行活检或切除术的时间为随访起点,死亡为终点进行随访,末次随访时间为2019年1月31日。随访时间为2~37个月,中位随访时间为23个月。随访方式:住院及门诊复查,微信及电话随访相结合。随访内容:记录患儿疾病是否进展,以及生存时间等。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示;计数资料以例数及率(%)表示,组间比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验;采用Kaplan-Meier法绘制生存曲线,用Log-rank检验方法进行比较;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病理类型的比较

70例颅内生殖细胞瘤患儿中生殖细胞瘤比例为64.29%(45/70),非生殖细胞性生殖细胞瘤为35.71%(25/70)。AFP正常组中生殖细胞瘤45例,成熟畸胎瘤4例,混合型生殖细胞瘤4例,未成熟畸胎瘤1例,胚胎性癌1例,绒毛膜癌1例;AFP升高组中混合型生殖细胞瘤8例,未成熟畸胎瘤4例,卵黄囊瘤2例。AFP正常组中生殖细胞瘤比例为80.36%(45/56),明显高于AFP升高组中的0%(0/14),差异有统计学意义(χ2=31.500,P<0.01)。

2.2 疗效的比较

治疗3个月后行头颅增强MRI评估疗效,有61例患儿可评价疗效,其中AFP正常组49例,AFP升高组12例。61例患儿总有效率为91.80%(56/61),完全缓解率为60.66%(37/61),部分缓解率为31.15%(19/61)。AFP正常组与AFP升高组患儿疗效比较,差异无统计学意义(Z=0.420,P>0.05)。(表1)

表1 两组患儿的临床疗效[ n(%)]*

2.3 生存情况的比较

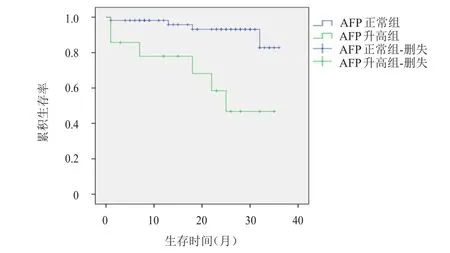

AFP正常组患儿生存情况明显优于AFP升高组患儿,差异有统计学意义(χ2=11.685,P<0.01)。(图1)

图1 AFP正常组( n=49)与AFP升高组( n=12)患儿的生存曲线

3 讨论

肿瘤标志物是指特征性存在于恶性肿瘤或由其产生的能诊断、监测肿瘤的一类物质[7]。AFP是常见的肿瘤标志物,是一种癌胚蛋白,胚胎时期主要由卵黄囊及消化道分泌,卵黄囊退化后由胎肝合成分泌,在正常人血液中含量低于25 ng/ml[8]。血清AFP水平异常升高常见于肝癌、肝炎及肝硬化,当排除肝脏病变及颅外生殖细胞瘤后,其可用于颅内生殖细胞瘤的辅助诊断[9]。这是因为颅内生殖细胞瘤若存在卵黄囊瘤、不成熟畸胎瘤及内胚窦瘤或上述成分的混合型生殖细胞瘤均能分泌AFP,而单纯生殖细胞瘤、绒毛膜癌及成熟畸胎瘤不能产生AFP[10]。因此患者血清AFP异常升高,在排除妊娠、肝脏病变及颅外生殖细胞瘤的基础上,结合影像学检查及临床症状可诊断为非生殖细胞瘤性生殖细胞瘤[11]。本研究中AFP升高组患儿均为非生殖细胞瘤性生殖细胞瘤,符合上述结论。有研究认为AFP升高患者预后较血清肿瘤标志物水平正常的生殖细胞瘤差,需更积极的后续手术治疗及放化疗[12]。

但并非含有卵黄囊瘤、不成熟畸胎瘤及内胚窦瘤或有上述成分的混合型生殖细胞瘤患儿血清中AFP均异常升高[13]。本研究中非生殖细胞瘤性生殖细胞瘤患儿血清AFP升高比例为56%(14/25),因此血清AFP升高对于非生殖细胞瘤性生殖细胞瘤病理亚型的诊断有协助及鉴别作用,同时有着高特异度和低灵敏度。

有学者认为儿童颅内生殖细胞瘤的预后与病理类型有关[14-15],将生殖细胞瘤患者依据病理类型可分为3组[16],单纯生殖细胞瘤及成熟畸胎瘤为预后良好组,不成熟畸胎瘤、生殖细胞瘤或畸胎瘤为主的混合性生殖细胞瘤为预后中等组,绒毛膜癌、卵黄囊瘤、胚胎性癌及以绒毛膜癌、卵黄囊瘤或胚胎性癌为主的混合性生殖细胞瘤为预后不良组。按照此分类,AFP正常组患儿预后良好组比例为87.5%(49/56),AFP升高组患儿预后良好组比例为0%(0/14),因此提示预后差。

儿童处于生长发育关键时期,为减少对生长发育有不利影响的影响因素及减轻放疗不良反应,个性化化疗联合不同方案减剂量放疗的应用逐渐增多[17-18]。本研究中61例患儿经联合治疗3个月后总有效率为91.80%(56/61),完全缓解率为60.66%(37/61),部分缓解率为 31.15%(19/61),AFP正常组与AFP升高组患儿疗效比较,差异无统计学意义(P>0.05)。有研究报道,手术后应用化疗联合低剂量化疗,颅内生殖细胞瘤总有效率为90.3%,其中完全缓解率为54.8%,部分缓解率为35.5%,且颅内生殖细胞瘤与非生殖细胞瘤性生殖细胞瘤疗效比较,差异无统计学意义(P>0.05)[19],与本研究结论相符。但本研究随访结果提示,AFP正常组患儿生存情况明显优于AFP升高组患儿,因此AFP升高患儿预后相对于AFP正常患儿较差。研究表明,肿瘤标志物水平正常的患者5年生存率明显高于肿瘤标志物增高的患者,且其是与病理类型无关的独立危险因素[20]。

血清AFP升高有助于诊断非生殖细胞瘤性生殖细胞瘤,血清AFP升高的颅内生殖细胞瘤患儿相较于血清AFP正常患儿,预后较差,采用化疗联合低剂量放疗近期疗效确切,治疗后应密切随访,复发后及时治疗。