光之后的故事

——后现代视野下玻璃艺术的审美嬗变

孙志浩(上海大学 上海美术学院,上海 201900)

一、光所赋予玻璃的材料语言展演路径

自1949年开始,任职于捷克布拉格应用艺术学院的史坦尼斯拉夫·李宾斯基(Stanislav Libensky;1921-2002)提出了玻璃艺术创作中的核心思想:光与玻璃材质的互动。这一观点为之后较多的玻璃艺术家所接受,人们在欣赏玻璃艺术的时候,不禁感叹光驻留在玻璃作品中链接着作品的正负形、虚实空间、叠加秩序等不同结构所呈现的丰富变幻效果。这份来自李宾斯基的艺术思想遗产一直延续至今,很大程度上影响着一个玻璃艺术的创作起点。同时,李宾斯基巧妙地借立体主义的形式语言与光进行交融,他的作品风格趋于大型几何形态,使得光与玻璃的互动变得更为直观,同时将一种政治思考以抽象的手法隐喻在作品之中。

1962年,美国艺术家哈维·利特顿(Harvey Littleton;1922-2013)提出直至今日依旧富有争议的观点:“技术是廉价的”,他强调艺术创作过程中艺术观念的重要性。与李宾斯基相比,利特顿的艺术创作工艺依旧沿袭着工业玻璃中的吹制工艺,这与捷克人的铸造工艺相比,作品的形式明显具有极大局限性。1967年,加拿大蒙特利尔世博会上,两位伟大的艺术家第一次交流,双方大受裨益,李宾斯基自此与美国建立了良好的友谊,另一方面利特顿则从李宾斯基的实践中获取了大量的营养,为美国各大艺术类高校中开展“玻璃工作室运动”提供了可能性。

在上世纪70、80年代,李宾斯基频繁往返于世界各地进行学术交流,其中包括今日世界玻璃艺术教育的中心,美国斯坦伍德皮尔查克玻璃艺术学校(Pilchuck Glass School)、英国皇家艺术学院等知名艺术院校。不断地交流背后是国际玻璃工作室运动在全世界范围内兴起,李宾斯基的艺术创作理论中,尤其是光所赋予玻璃艺术的材料语言的展演路径也逐渐被世界各地艺术家所接纳。

二、后现代主义的反叛

正如上文描述,李宾斯基给我们提供了一种现代玻璃艺术的形式研究方法,宛如塑造一种优美躯体所必备的条件,那么无疑,后现代主义思潮的出现赋予了现代玻璃艺术以鲜活的灵魂,虽然这安置其中的灵魂有的时候看起来并不那么“美”。后现代主义思想对今日的各类艺术形式都产生了一定的作用力,它跨越了哲学、艺术、文学、建筑、影视、批评,几乎与现代主义的理性针锋相对,在这场运动中,艺术的审美尺度发生了巨大的变化,又或者说,美与丑的分界线逐渐趋于模糊,我们开始关注的,是艺术作品形式之下呈献给观者的心理感受,这将是一场关于艺术秩序是否进行重建的游戏,虽然这其中有着众多反抗的声音,但我们完全有理由相信,这是时代发展带给人精神世界的影响,促使艺术自律变革的必然结果。

后现代主义范畴极为广泛,依哈布·哈桑(Ihab Hassan,1925-2015)在《后现代转折》一书中对其进行概述,他认为,后现代主义是一场对现代主义的反叛,这种反叛关系之中带来了众多对立与颠覆:一、无序性与秩序性的对立;二、个性化与经典法则的对立;三、阐释与反阐释;四、生殖上的同性与两性关系;五、破碎化与整体;六、超越性与内在性的互动;七、非历史性(感性的自然物)与历史性;八、公共参与与审美距离的对立[1]。由此看来,后现代主义的解读虽然多样,但毫无疑问,以此术语来描绘在艺术等社会范畴内的意识共识之变迁是合乎实际的。

玻璃雕塑的形式在后现代主义的爆炸式思想下难以满足艺术家的胃口,艺术家需要更加丰富的工艺形式完成自己天马行空的想法,也需要更加多样的材质结合刺激观者的视觉感受。约瑟夫·博格斯(Joseph Beuys,1921-1986)的“人人都是艺术家”鼓舞了每一个拥有表现欲求的人,越来越多的来自其他领域的艺术家开始尝试运用玻璃材料来进行创作。当然,这样的后果就是玻璃艺术的呈现形式就变得多元化起来。

对于视觉艺术而言,可视性与可感知的表征依旧大于其他艺术媒介的传递方式,因此后现代主义思想之下的艺术形式并不能完全摆脱这一核心要义。也就是说,审美客体的客观存在性并未发生改变,然而审美主体知觉过程却在当代极大地被颠覆了。在多元化的社会构成之下,我们欣赏艺术的时候会为不同的艺术感受进行争论,这是因为每个人的生活经验、视觉体验、专业背景和观念不同造成的,当代艺术正是鼓励这种异同感受的呈现,激发更多的可能性。

三、后现代主义视野中玻璃艺术的嬗变

正如上文所说,当代视野下艺术表现的侧重点发生了一定的转移,从形式为主导逐渐过渡到了一种更注重观念性的表现研究。与其说“用玻璃进行创作以表达美的阐释”,倒不如说“借玻璃的视觉记忆与其在生活积累中的心理反应来表现自己的精神世界”更符合当下玻璃艺术的审美规律变迁。

威廉·弗莱明(William Fleming,1909-2001)在其著作《艺术与观念》一书中,将艺术观念概括为记录时间、宗教信息传递、祭祀、讲述故事、政治说教、记事存储、娱乐情绪七类,在科技飞速发展的当下以及某些特定群体需求出现时,笔者认为,前卫与民族性也在扩张着观念性的外延,当然,这些概括一定是不完善的,因为观念的诞生一定与自然直觉以及社会经验等多方面的因素有着密切关系,而随着时间的推移,新的集体共识必然不断地更新我们的理论库。

我们不难发现,以上的概括都会很轻松地在现实中玻璃艺术的范畴内找到相关案例。

亨利·伯格森(Henri Bergson,1859—1941)以本体论(Ontology)为基础来解读生命以及生命蕴含的能量。伯格森将宇宙的本质并非是物质,而是不停息的生命之流,借此他提出“绵延”的概念。这种概念使我们重新认识了时间的定义,伯格森认为时间可以分为两种,一种是我们生活中看得到的钟表的转动所度量的“物理时间”,另一种则是通过人的直觉感知的“自由伸缩”的心理时间,显然,后者带给观者的解读空间更为广阔且富有趣味性。

图1

图2

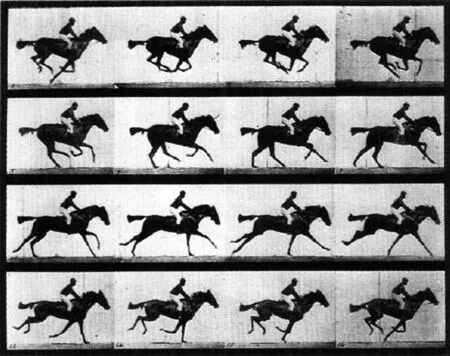

杰利柯·西奥多(Jericho Theodore,1791-1824)的作品《爱勃松赛马》(图1)一经问世就遭到争议,其争议原因在于摄影技术的科学客观性记录(图2)之下,我们发现赛马在奔跑的瞬间并非画家所描述的那样,摄影代表着科学,也就是说科学和艺术之间发生了关于艺术真实性的争论,但有趣的是,画家笔下描绘的“有悖真实”的赛马,其运动感所带来的艺术体验远超过摄影记录之下的赛马形象。那么真实和主观的艺术手法谁更重要呢?似乎这个在当时富有争议问题在当下已然没有人愿意再去考虑了。

通过对艺术家笔下的赛马与连续摄影记录的对比我们必须承认,西奥多笔下的赛马更加富有时间感知,因为我们在阅读西奥多的赛马时,我们的大脑记忆中会产生一种记忆带来的直觉反应:一跃而起的赛马驻留在画面,它的四蹄呈现出富有力量感的舒展态势,这种力量会让我们联想起前一瞬的爆发力与即将来临的扎实踪迹。显然这种富有极强的心理暗示效果相对客观地科学记录更容易唤起我们的审美体验,这也正是艺术中心理时间的魅力。

图3

图4

图5

图6

意大利雕塑家安纳鲁贾·博埃雷托哈斯(Annaluigia Boerettoas)利用玻璃、金属与树脂等材质试图艺术化水花溅射的瞬间(图3),在她的作品中我们仿佛体验到了魔法暂停时间的童话趣味,富有运动态势的溅射带给观者以水的生命彰显,这种肆意外延的水花造型极为生动,安纳鲁贾对自己的作品有着自己的解读,她试图通过作品来阻止时间和空间,创造出自己的动态平衡。但是真正的水花是否真的如此呢?显然并不是这样,艺术家主观的改变了水花溅射的冲击力,使作品的运动感更富有冲击力,观众自然不会去计较真实与艺术之间的差距,反而去赞赏艺术家手中迷人的奇幻世界。那么有一个问题将要被提出:客观真实性(此处不考虑精神世界对现实的反馈)在艺术中是否重要?

作家海伦·凯勒(Helen Keller,1880-1968)讲过:世界上最美好的事物并非是可触碰或可看得到的,而是能让人用心去感受到的。克里斯蒂娜·博斯维尔(Christina bosville)正是一位善于用用玻璃材料来唤醒观者内心珍藏回忆的艺术家,她的作品往往给人感觉一种朴实无华、并不那么整洁,甚至缺乏严谨造型结构的特点,这在以往的认知中并不成立,但艺术家凭借作品中极强的生命感染力却能震撼每一位观众。(图4)克里斯蒂娜·博斯维尔的父亲是一位儿童心理医生,这对于艺术家的创作产生了一定的影响,悲伤、无助、疑惑的形象往往出现在她的作品之中,同时生命的孕育带给了艺术家更多关于原始人性的思考,艺术家手中逐渐出现了各种怪诞的形象,如陪伴孩子的雌性人鱼、人的头部与章鱼身体结合的无助雌性、怀孕的雌鹿、穿上花嫁的狐狸等等。

艺术反映真实,但这种真实并非客观世界的再现,而是一种能够感染他人的精神能量。克里斯蒂娜·博斯维尔能够以不甚严谨的艺术造型获得观众的认可正是抓住了每个人生命中最真实的体验。

2017年,达·芬奇的油画作品《救世主》(图5)拍出约合人民币近30亿的天价,这是一张因被质疑过是否是达·芬奇真迹的作品,仅以45英镑成交过的画作,文章并不去讨论画作背后的商业利益以及真伪带来的云泥之别的价格差距,因为相比利益,画作中慈祥的基督右手做祈福,左手托水晶球预示先知的降临更容易打动每一个基督徒的信仰。根据这幅画,笔者做出自己的作品《新法利赛人-II》(图6)。往往基督教信仰带给我们诸多良善的标签,普世的爱与信仰带来的公义持守使得人们为之称颂,然而这是否会变成罪的保护伞,是否会涉及世俗的欲望,信仰的面具之下藏着的是真实的爱又或许亦掺杂名利权色的交易?这需要我们客观地去判断。“法利赛人”(Pharisees)是《圣经》新约中记载的一个不受救主喜悦的犹太宗派,他们假冒伪善,持守律法而冷漠他人的真实需求,耶稣认为,他们的内心里装的是死亡和污秽。可见信仰的真实与否其实与外在的行为并无过多联系,内在的真实才是良善的标准。

四、总结

后现代主义理论呼吁一种生命的差异性,以便在自我展现中彰显自我价值。同时对于一种“在路上”的认知质疑了理想化、宏大叙事的追求,这是因为社会价值谱系在当下趋于多元化,使得人们产生了诸多怀疑。现代玻璃艺术在当下必然不能脱离时代的大语境,同时具有特定材料限制,但这未必是一件坏事,因为材料的工艺缺陷与材料语言使得玻璃艺术的存在形式不至于漫无边际,李宾斯基的光理论赋予玻璃艺术创作过程以一种先验的成熟经验,亦即现代玻璃艺术的审美始终具备一种共通的阅读方式,同时后现代主义使得玻璃艺术的审美范畴向着一种更为广阔、更具有深度的领域进展。这正是一种审美的嬗变过程,也是来自光之后的故事。