南宋“对幅诗意画”的制作及流变

——以《御题马远山水册》及其伪作为例

何建波(安徽工程大学 艺术学院,安徽 芜湖 241000)

“对幅诗画”是南宋较为常见的诗画创作及装裱形式。它分为诗题书法和绘画两部分,书法一般为南宋帝后所书,而绘画部分则为南宋宫廷画家所画。两者书写绘制的材质及尺寸基本相同,或为团扇,或为方幅,一般以诗画相对的形式装裱于同一开册页当中。美术史学者对于南宋对幅诗画的研究成果目前比较分散,或侧重于诗题书法的研究,或侧重于绘画部分的分析,或着意于诗画之间的种种关系等①Alfreda Murck W C F. Words and Images:Chinese Poetry,Calligraphy and_Painting[M].The Metropolitan museum of Art and Princeton University Press,1991.姜斐德和方闻主编的这本论文集可以说是当下研究中国诗画关系的集大成之作,论文集分为四章,从诗书画合一、抒情美学、帝后艺术、诗与画四个层面出发,搜集了世界范围内有代表性观点的论文共23篇,较为集中地显示了诗画关系在不同地区的研究成果。。明确将对幅诗画作为一个专题梳理的学者应该是高居瀚,他在《诗之旅》一书中将海内外存世的南宋对幅诗画进行了较为全面的整理和组对。但他也忽略了一些重要的作品,如《御题马远山水册》就是一例。《诗之旅》一书定稿之后,高居瀚由于受李慧漱等学者研究成果的影响②关于李慧漱对此册页的研究,参见Lee, Hui-shu. The domain of Empress Yang (1162-1233):Art,gender and politics at the Southern Song court[D]. U.S.A:Yale University.1994.,在书中也表达了没有收入此套册页的遗憾之情[1]。本文以《御题马远山水册》为研究对象,并非是想弥补高居翰的遗憾,也不是重新讨论“诗画互融”“诗画一律”等耳熟能详的命题,而是把《御题马远山水册》放在传统收藏史的视角下,探讨它在后世流变过程中发生的种种变化。

一、“对幅诗画”与《御题马远山水册》

图1 南宋,高宗题《葵花蛱蝶图》(局部),对幅,绢本,设色,纵24.2厘米,横25.4厘米,山东省博物馆藏

对幅诗画起源于何时目前还没有一个明确的上线,从出图资料来看,1970年,山东邹县明朱檀墓中发现的《葵花蛱蝶图》应该是较为可靠的南宋对幅诗画(图1)。绘画作者佚名,但金字书法被公认为是宋高宗题写。从《葵花蛱蝶图》的装裱情况来看,虽然属于对幅诗画,但不是“对幅诗画册”。因为此画在后世的流传过程中又增加了一些元人的题跋,收藏家为了显示藏品的“流传有序”,将这些题跋附在对幅诗画的后面,所以册页的形制不得不变成横卷。但需要注意的是,朱檀死于明洪武二十二年(1389),而《葵花蛱蝶图》的制作下线应该在南宋淳熙十四年(1187)以前,即宋高宗驾崩之前。也就是说,此画的完成时间在南宋初年,而放入朱檀墓的时间是明代初期,这期间有着二百年的时间间隔,至于它最初的形态,并不一定就是对幅诗画,也有可能是御用纨扇。从现存作品看,北宋晚期到南宋初期似乎还没有出现成熟的对幅诗画,帝后的诗题一般都是直接题在画面之上。如传为宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》《瑞鹤图》《腊梅山禽图》等都是比较明显的例子。存世较多的传为马和之绘、宋高宗题诗的《诗经图卷》,虽然属于诗画合璧之作,但也不是典型的对幅形式。再如高宗题写的《秋江瞑泊图》《天末归帆图》以及传为吴皇后题写的《膽瓶秋卉图》等都是直接将诗句题在画幅之上。我们现在所看到的南宋对幅诗画其实大都是在清乾隆时期重新配对装裱而成的,诗词的创作者和题写者多半为乾隆帝。根据王耀庭的考证,现存最早的以对幅形式装裱的诗画作品可能是传为赵令穰画、宋孝宗题诗的《橙黄橘绿图》(图2)。他通过画面中的“内府书画”之印推测,认为“至迟在13世纪,已有将实用扇装裱成观赏收藏之册页例”[2]。这说明在南宋中后期就已经有对幅诗画出现,如《御题马远山水册》就是在这一时期出现的最具代表性的对幅诗意画之一。

图2 南宋,孝宗题,赵令穰画《橙黃橘綠图》,对幅,绢本,设色,纵24.2厘米,横24.9厘米,台北故宫博物馆藏

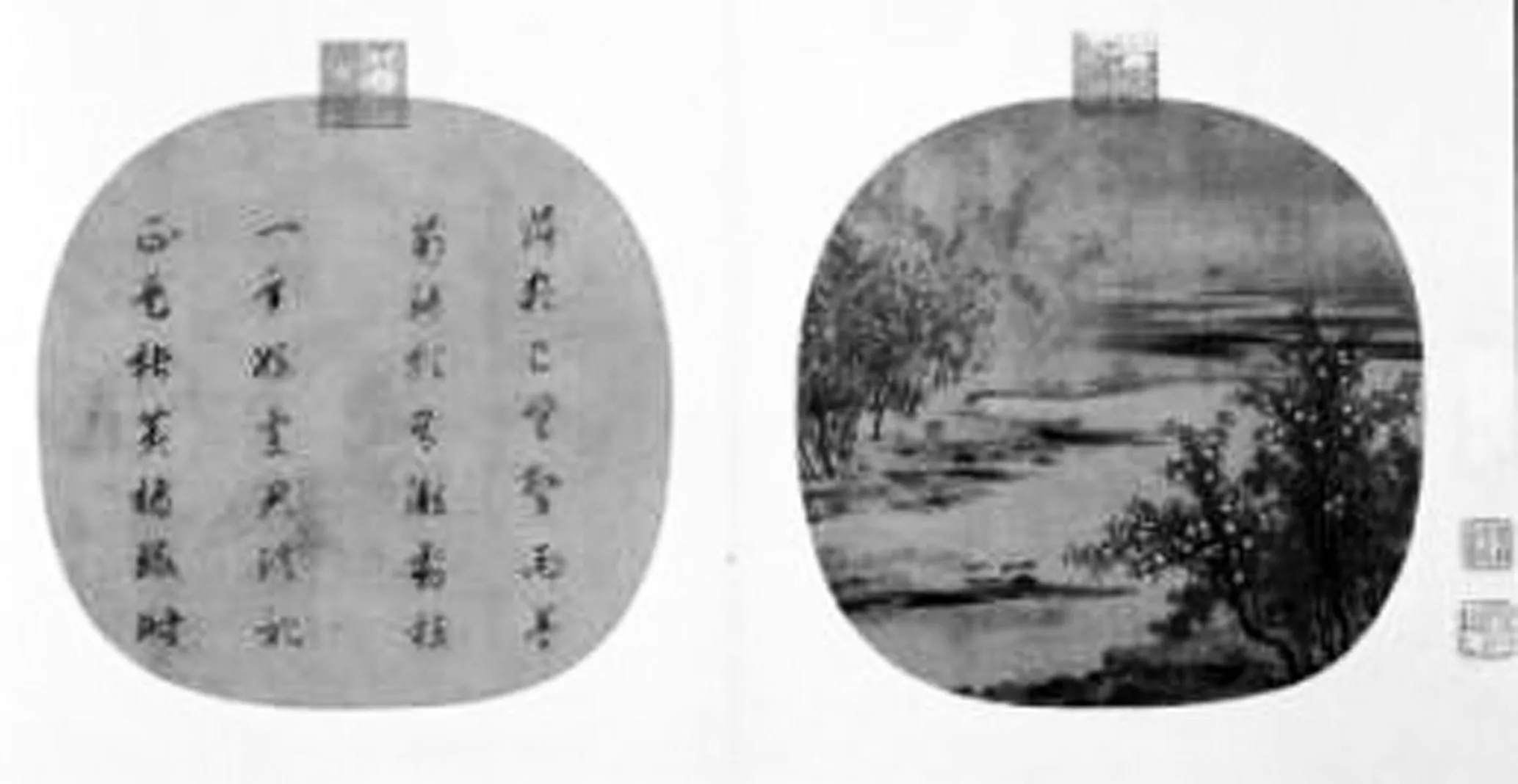

图3 红色印记为“缉熙殿宝”印标准件,黑色部分为《御题马远山水册》中的残印

图4 根据残印复原后的装裱形式

《御题马远山水册》出现的时间很迟,在20世纪80年代才出现在海外书画拍卖市场,当时被华人收藏家王己迁收藏,现被朱绍良收藏,曾于 2016年在上海龙美术馆举办的“宋元书画私藏特展”中展出过。这是由南宋帝后书写诗题,宫廷画家马远配图的一套十开册页,每开的装裱形式为左画右书,是典型的“诗画对幅册”,其中五幅署有“臣马远”款,五幅没有署款。有学者认为,此册页的装裱形式“可能是仅存的尚保持南宋时原序的书画合璧册”[3]。但也有学者对此说持怀疑态度,认为册页边缘上有重要的南宋“缉熙殿宝”残印,但装裱材料为明代落花流水绢,“若无充分理由,实在没有必要换用当时的落花流水绢重新装帧以伤及重要的加盖玺印”。所以他推断,该册页的原貌可能是所有诗题作品在前,而绘画作品在后,属于长卷联裱形式,而明代收藏家重装的原因可能是因为原装帧形式由于诗画前后分离、自成格局的装裱形式不方便玩赏,故装裱为对幅形式[3]。那么,实情是否如以上两位学者所言呢?我们可以从画面边角留存的一些残印入手进行探讨。

在《御题马远山水册》中部分册页的边角位置有一些残印,它的全貌应该释读为“缉熙殿宝”。 “缉熙殿宝”是南宋理宗朝国家藏书机构“缉熙殿”的书籍书画收藏印。“缉熙殿”营造于理宗继位之初,建成于绍定六年(1233年),他是理宗为自己设立的重要的文化机构之一,至于它的功能及历史,相关学者已有详细的考证,在此不再赘述[4]。笔者将这些残印与存世较为可靠“缉熙殿宝”印做过比较,发现这些残印的印痕基本符合真迹,没有特别明显的差异,但一些细节还是不能完全重合(图3)。当然,这种方法不可能做到精确,再加上这些印章多半是骑缝印,本身残缺不全,在重新装裱过程中可能还会有裁损、拉伸、倾斜等因素,只能提供一个大概的数据,说明《御题马远山水册》的印章在合理的范围之内。接下来笔者又根据这些残印对《御题马远山水册》的原貌进行复原。在复原的过程中发现,所有诗题和绘画上的残印都有一些共同点:诗题书法上的残印都在右上角,且都是“缉熙殿宝”中“熙”字的留存部分,而绘画作品上的残印都在左上角,且都是“宝”字的存留部分。如果根据这些印章的信息将他们复原出来,就是图四所示的样子。

由此可见,此册页显然不是如赵前所说的是“仅存的尚保持南宋时原序的书画合璧册”,因为现存的装裱顺序是左画右书,和复原后的原貌完全相反。同时他也不是如张跃进所猜测的那样,即所有诗在前,所有画在后的联裱形式。它的原貌就是一诗一画,只不过是左诗右画而已。不过,我们还是有很多疑惑没有解开,首先是明代收藏家为何不惜裁掉“缉熙殿宝”这样重要的收藏印而选择重新装裱,难道这套册页的原貌是横卷的形式,为了把玩方便而将其裁剪并装裱成对幅诗画的形式?另外,明代的装裱师为何不顾原来左诗右画的形式,而要将其装裱为左画右诗?难道这仅仅是人为的疏忽?这些问题我们或许无法全部解释,但根据印章的钤盖方式判断,笔者认为,他的原貌应该就是一件十开对幅诗画册,如果是长卷的话,似乎没有必要钤盖十方“缉熙殿宝”之印。至于此册页在明代为何要重新装裱,目前还不得而知。在《御题马远山水册》的流传过程中,除了这种装裱形制的变化,个别册页还出现了“双胞胎”甚至“三胞胎”,从中我们可以看到后世对《御题马远山水册》的模仿以及收藏家的喜好及诗文散佚后重新配对的过程等。

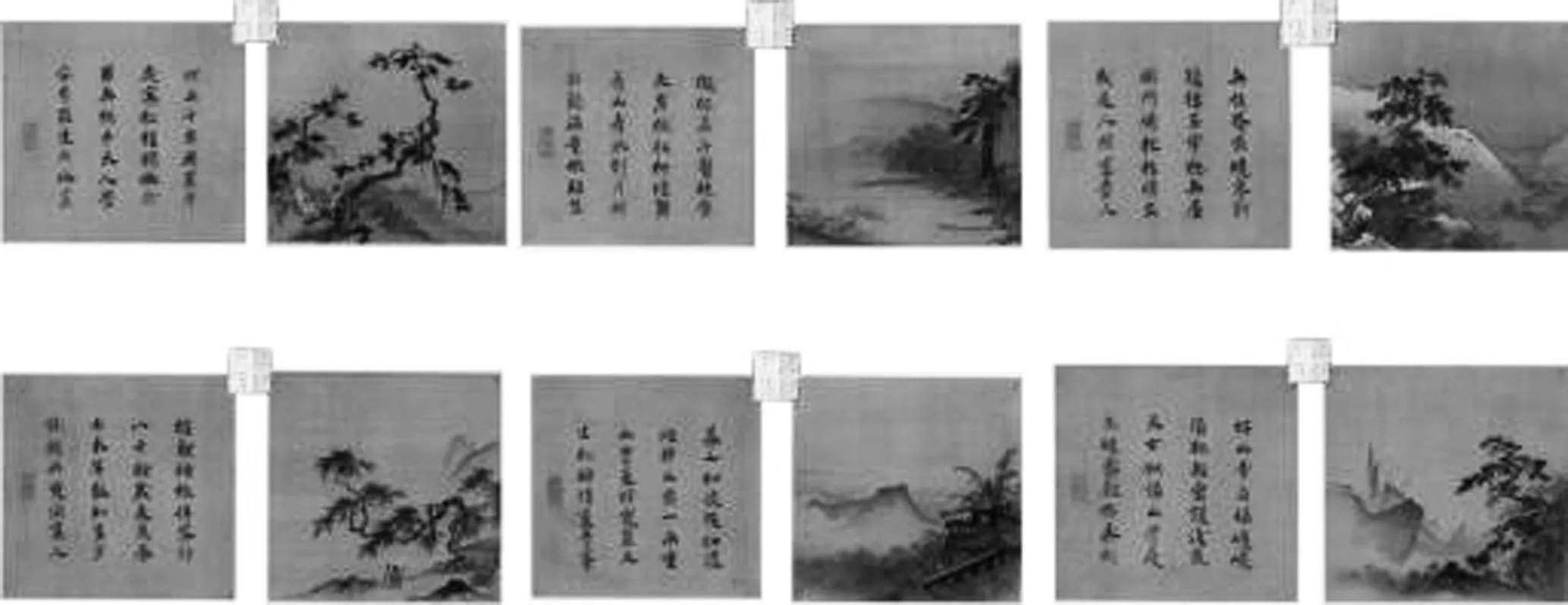

二、对幅诗画的变异与“逆袭”

《御题马远山水册》不仅是一套对幅诗画,而且还是命题诗画,即先由帝后等选择诗文,再由马远根据诗文意思配图。所以,这样的对幅诗文具有唯一性,即与画意相符的只有一首诗,一旦对幅中的诗文散佚,要想重新找到与画面意境相符的诗文,无疑是大海捞针。现存南宋册页及团扇画册中的对幅诗大多都已散佚,即使有,多数也是后世收藏家根据画面内容创作的诗文,而非原来的命题诗。诗歌是一种时间艺术,意境在阅读的过程中才能逐渐显现,而绘画仅仅是对时间艺术的凝固和浓缩,或选其典型片段,或重组诗文形象,无法做到一一对应。虽然横卷书画也具有类似时间艺术的特质,但也是由不同空间形象组合而成,是诗文多个片段或形象的组合,并不能完全做到异质而同效。所以,对幅诗画的创作过程就是“画难画之景,以诗凑成;吟难吟之诗,以画补足。”[5]绘画在此只有补足诗意的作用,但有时画意也会依于诗而别开生面,即通过画家的奇思妙想,绘画可能比诗文更具意趣,如此就更难找到其所对应的诗文了。作为收藏家而言,缺少诗的对幅画册终究是不完美的,在此情况下,他们就会根据绘画内容为其配置新的“对幅诗”。如《竹榭荷风图》(图5)就是其中之一。此画也冠名于马远名下,其画面形象、构图、意境等与《御题马远山水册》中的《看花听竹图》(图6)非常类似,明显属于仿摹关系。不过,《看花听竹图册》属于《御题马远山水册》中的一开,和其它九开对幅诗画一样,都属于帝后题诗,马远配图。其诗文具有唯一性,制作顺序是先有诗,后配画,属于图像对诗歌的模仿,是用视觉语言模仿文学语言,其意境的指向为它的对幅,即王安石的诗歌:

小雨潇潇润水亭,花风飐飐破浮萍。

看花听竹心无事,风竹声中作醉醒[6]。

也就是说,图像是对王安石这首诗歌的模仿或“翻译”,画面中的意境、形象等不是完全意义上的马远“原创”,而是对诗歌意象的模仿。《竹榭荷风图》的装裱形式、图像内容等和《看花听竹图》基本相似,但与图像对应的诗文却不是王安石的《杂咏五首》之一。那么,《竹榭荷风图》的对幅诗到底是怎样创作出来的呢?

图5 (传)马远《竹榭荷风图》,册,绢本,对幅,设色,纵23.5厘米,横25.4厘米,台北故宫博物院藏

图6 《御题马远山水册》之《看花听竹图》,册,对幅,绢本着色,纵26.6厘米,横27.3厘米,心远楼藏

图7 (传)马远《荷亭消夏图》,图片采自《历代人物画选集》,上海:上海人民美术出版社,1959年,图版25

图8 马麟《秉烛夜游图》,册,绢本设色,纵24.8厘米, 纵25.2厘米,台北故宫博物院藏

《竹榭荷风图册》现藏于台北故宫博物院,属清宫旧藏,此册页的装裱形式也是对幅诗画,其中诗文为:

披襟虚榭午薰和,绕砌修篁贴水荷。

翠盖含飔香静远,绿筠漾影态婆娑。

倚栏劲节岩根寄,浮浦幽芳庭角边。

心迹双清契真赏,达观徒依畅游歌。

与《看花听竹图》的对幅诗相较,这首诗明显不是命题诗,而属于题画诗或“配画诗”。命题诗画的主要特征就是先有诗,后配画,而《竹榭荷风图册》中对幅诗的特点就是“由画而诗”,属于文学对图像的模仿。有学者将这一过程称作“逆袭”,认为文学模仿图像有着一定的劣势,因为“语言的优长是叙述持续性的动作,而不是描绘同时并列的物体”[7]。不管是《看花听竹图》还是《竹榭荷风图》,彼此虽然存在临摹关系,但除了真伪之别外,形象并没有发生本质性的改变,两者的“原境”其实都对应着王安石诗歌,都是用视觉语言具象诗文之要旨。但如果要用文字重新复述画意,可能会受到文字表述的局限,无法将画面中的所有形象瞬间、完整地呈现在观者面前,只能对画面中的形象逐一叙述。从《竹榭荷风图》的对幅诗不难看出这种“逆袭”的过程。此诗的第一句先从人物的衣着开始(披襟),接着过渡到人物所处地点(虚榭)及其活动(午薰),然后又描述亭榭周围的环境(如修篁、贴水荷等)。接下来的第二句、第三句都是在围绕画面内容进行描述,唯恐漏掉画面形象而不能述其全貌。从字数上看,这首诗要比《看花听竹图》的命题诗多出两倍,这些多出的字数其实就是对画面形象的基本介绍或全面“复述”。最后一句虽然是对“画面意境”的表达,但形象与诗意之间缺少自然的衔接,显得十分唐突。而这一切都证明,文字对图像的模仿存在很大难度,即便是勉强凑成一首诗歌,也最多是给画面进行注释或讲解,就像是附在画册后面的“图像简介”一样。

三、对幅诗画的散佚与配对

这类由图像“逆袭”而来的诗歌一般不会有太高的艺术价值,如出版社在编辑画册时也会直接忽略对幅诗画中的诗题书法,只取绘画部分出版,除非诗歌的载体——书法具有一定艺术价值。甚至连书画作伪者也是舍弃诗题部分,只作伪绘画部分。如传为马远的《荷亭消夏图》(图7)就是一例。

《荷亭消夏图》曾影印在1959年出版的《历代人物画选集》中,作者标为马远,收藏及流传信息均没有标明[8]。此画在构图、画面形象等方面与《看花听竹图》也非常相似,两者应该是临摹关系。但在细节上也存在很多出入,如前者的竹叶使用“双勾法”描绘,后者直接用墨笔写出;前者的酒具、桌面只勾不填,后者描绘较为细致;前者的凉亭顶部为覆瓦构造,而后者为茅草;前者的人物身后没有屏风,后者却绘有屏风等。不过,《荷亭消夏图》却和《竹榭荷风图》在细节上较为相似,如竹叶、屋顶、酒具的描绘方式都很相似,两者之间可能存在直接的仿摹关系,它们共同的模本应该就是《看花听竹图》。除了画面形象上的这些不同外,马远本人的署款也存在非常重要的差异,《荷亭消夏图》中的署款为“马远”,而《看花听竹图》则为“臣马远”,看似一字之差,实则有着本质之别。署为“臣马远”意味着此画具有应制的性质,一般是指“奉旨”“奉上意”而作,而署款为“马远”的作品则不存在这一层关系。所以,从《看花听竹图》到《荷亭消夏图》,书画作伪者改变的不仅仅是作品的尺寸、构图、画面形象等,最重要的是将一件带有“命题”性质的对幅诗画转变为一幅独立的山水画。这样一来,创作主体就与帝后无涉、与诗文无涉,是一种最为本质的变化。

一旦作伪者或收藏者人为地隐去诗歌部分,以对幅形式出现的诗画作品就会成为单独的绘画作品,这时画面形象、意境的创作主体就直接成了马远的“原创”作品。如果不是《看花听竹图》的出现,我们可能不会认为《荷亭消夏图》的原貌是一件对幅诗画,也不会知道画中的物象及意趣是对王安石《杂咏五首》的模仿或“转译”。即使我们猜测它可能有一首对应的诗歌,也几乎不可能从数以万计的唐宋诗歌中找出它所对应的“命题诗”,除非画面意境所对应的是“句图”式的经典诗歌,否则这一过程无疑是大海捞针。因为要想找到已散佚的诗文,不仅需要我们熟知浩瀚的诗文,更需要我们有敏感的图像感知能力。哪怕是“看图猜成语”之类比较简单的图文游戏,如果没有一定的成语积累或形象思维能力,想要猜出图像所对应的成语也并非是一件易事。

目前在宋画册页配诗研究中最有说服力的案例应该就是马麟的《秉烛夜游图》(图8)。从画名可以看出,此画对应的“句图”应该就是“昼短苦夜长,何不秉烛游”。不过,当我们以图文对照的方式来审视这一“句图”和画面的对应关系时,很多地方还是经不起推敲。因为画面中虽然有“夜”的氛围,有“烛”的形象,但人物没有“秉烛”的动作,也没有“游”的活动,画面中的主体人物只是静坐于亭中,身边的侍从也是立于其旁,所传递出的是一种静谧的氛围,画意显然与“秉烛夜游”这一主题不符。经过李霖灿的分析,他认为与此画对应的诗文应该是苏轼的《海棠》[9]:

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。——苏轼《海棠》

诗文中的形象与画面形象虽然没有一一对应的关系,但诗意与画意高度契合,而且画面中也有“臣马麟”的落款,说明此画可能也是一件由帝后题写的“命题诗画”,同时它的原始形态应该是诗画对幅形式。虽然我们不能断定《秉烛夜游图》一定是根据苏轼诗文意境而来,但可以肯定的是,《海棠》一诗是目前所能找到的最贴合此画意境的对幅诗。然而,不是所有散佚的对幅诗画都有这么幸运,能找到“自己的另一半”。从南宋流传至今的册页绘画在海内外藏有不少,它们中的大部分都没有对幅诗文,即使有,也是后人根据画面内容“逆袭”而为的题画诗,正如《竹榭荷风图》的对幅诗文一样,只能成为图像册附庸。

有学者认为诗意画(命题)容易成为绘画史上的精品,但题画诗却很难与其相匹配,前者的光辉往往隐没了后者,这是因为诗画“互仿”本身就具有“非对称性”,诗对画的模仿是“实指符号”对“虚指符号”的“逆袭”[7]。这一论述对我们理解诗画关系很有启发,文学对图像的“逆袭”虽然在一定程度上能起到“转译”图像的功能,但却做不到“画意”的自显,所“转译”出来的诗文只是图像中具体物象或事件的罗列与堆积,无法将图像瞬间呈现的意趣“转译”出来。读者只能在“读”的过程中自行组织这些形象,但所得到的也只能是一些零碎的、片面的、模糊的意象,无法把握画面的整体意趣。因为画面中的形象不是简单的罗列,它是由南宋宫廷画家利用“图像语汇”和“图像逻辑”将诗歌中最富意趣的时空凝结成形的结果,如果将其转化为时间艺术,这种凝结的形象将会被拆解,需要读者在时间的流动中感知物象或事件,并想象它们的时空位置。这一过程对于一般读者而言,所重组的形象及最后所感知到的意趣可能不会胜过马远提供给我们的现成图像,因为不是所有人都有艺术家的形象思维能力和组织能力。

余 论

作为收藏家,伪作对他们而言肯定是视若敝屣,但对于艺术史研究者来说,伪作也是艺术史重要的组成部分,这一特征在中国艺术史上尤为突出。在文中所涉及的三件传为马远的作品中,有两件就是伪作。我们正是借助这些伪作所包含的信息,才能较为清晰地了解《御题马远山水册》的流传及变异过程。从《看花听竹图》可以看到马远对王安石诗文巧妙的模仿或“转译”,其中凝结诗文之要旨,依于诗而更添意趣。通过对幅诗画的左右观照,使观者或读者能自由地穿梭于时空艺术之间。《竹榭荷风图》则在诗文散佚的情况下根据画意“逆袭”模仿,试图以文学语言模仿视觉语言,但由于文学语言自身的缺陷,无法将“同时共生”的画面内容直观地“转译”出来,最终只能成为图像的附庸或注释。基于这样的原因,《荷亭消夏图》在仿摹过程中索性略去诗文,将视觉语言独立出来,从而突显了绘画的独创性,并将落款中的“臣马远”改为“马远”,进一步凸显创作者的主体性,从诗意的模仿变为独创的绘画。整个过程如果没有伪作“作证”,我们可能不会如此清晰而直观地了解视觉符号与文学符号发生的种种关系。