例谈物理教学中要善于隐藏实验器材

张方彦

摘 要:物理是一门以实验为基础的自然科学。在上课前老师习惯于把实验器材先摆在讲台等显眼的地方,但是其中有不少实验可以用这种方法——隐藏实验器材,来达到常规实验教学所无法达到的目的——活跃课堂气氛,提高教学效果,同时培养学生独立思考的习惯。

关键词:隐藏;变魔术;课堂气氛

在初三的物理教学中,我们经常会碰到这样一个实验题目:

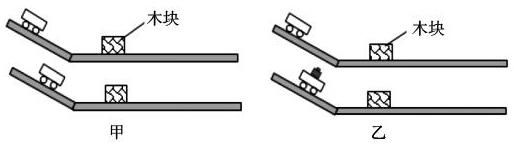

题目:下图是我们“探究物体动能大小与哪些因素有关”的实验装置。

(1)該实验是通过用控制变量的研究方法,研究 ▲ (选填“小车”或“木块”)的动能大小和哪些因素有关;通过观察 ▲ 来判断动能的大小。

(2)甲图所示方案是为了探究动能大小与 ▲ 的关系,根据你所学的知识得出的结论是 ▲ 。

(3)若想用乙图所示方案探究动能大小与质量的关系,需要改进的步骤是 ▲ 。

学生在回答问题(2)的时候,经常会这样回答:甲图所示方案是为了探究动能大小与 高度 关系的,根据你所学的知识得出的结论是当物体的质量一定时,高度越高,物体的动能就越大。学生对于斜面的作用不清楚,所以他们往往从表面的现象——高度来考虑,导致老师在讲解这个问题的时候感到很苦恼,学生接受起来也感到困难,很多学生是考一次错一次,屡考屡错。反思我们的教学过程,其实老师可以更加智慧一些。

初三物理在讲到“探究动能大小与哪些因素有关”这个问题的时候,学生往往可以根据自己的生活经验提出合理的猜想:动能大小可能与物体的速度和质量有关。在接下来的实验探究过程中,我们先不要急着把实验器材拿出来给学生看,可以先问学生:在探究动能大小与速度大小关系的时候,你们打算用什么实验器材来实现物体速度的改变呢?这个时候学生会想到很多办法,其中有学生就会提到用斜面来改变物体到达水平面的速度大小。这个时候我们引导学生顺着这个思路,像变魔术一样拿出藏在讲台下的实验器材——斜面,用这种方法教学,学生对斜面的作用印象就更深刻了,有效地避免了学生出现把“速度”说成是“高度”的错误了。

纵观物理教材中,有很多地方都可以采用类似的教学方法。

比如教材中有关于探究声音的产生条件的演示实验,音叉的振动不明显,为了显示和放大音叉的振动,我们一般的教学中要在发声的音叉旁边悬挂一个乒乓球,当我向学生提问说:“用什么方法可以把音叉的振动放大显示出来?”班上立刻有一个学生举手回答说用乒乓球,我很诧异,因为我所任教的班级学生比较差,怎么可能很快地回答这个问题呢?于是出于好奇我继续问他怎么就能想到这个方法呢?他洋洋得意地说:“老师,你的讲台上放了一个乒乓球呀。”我很无语。的确,我这节课用到的实验器材全部摆放在讲台上了,所以学生就可以不假思索地回答了,根本没有起到引导探究的目的。如果我把器材在开始的时候隐藏起来,那么学生一定会想出很多很多的办法,课堂气氛也会活跃很多,学生对于乒乓球的作用印象会更加深刻。

再比如平面镜成像特点这一节课,在讲到如何确定像的位置的时候,我们要在此引导学生思考,要给学生留足够的时间去想办法,如果我们直接把玻璃板放在学生面前的桌子上,学生肯定会很快地想到用玻璃板来替代平面镜,这样学生就会失去思考的机会,没有经过自己独立艰辛的思考过程,学生对玻璃板的作用记忆就不深刻。如果我们开始不把玻璃板拿出来,引导学生思考玻璃板和平面镜的区别,进而想到利用玻璃板的透光性来代替平面镜做这个实验,可以很巧妙地确定像的位置和大小,学生经过了自己的思考,肯定会对玻璃板的作用有深刻的认识。

初三欧姆定律的第一节课,探究电流与电压、电阻的关系,要研究电流同时与两个因素的关系,学生大部分都知道用控制变量的方法,引导学生在研究电流与电压的关系的时候,要控制导体的电阻不变,也就是用同一个导体至少做三次实验,那么通过什么方式来改变导体两端的电压呢?学生七嘴八舌地积极地讨论了起来,有的说用改变电源电压的方式,我及时给予了肯定,但是更多的人说用滑动变阻器来改变,其实这个对学生来讲并不难,因为上一节课刚刚学习了滑动变阻器的有关知识,所以在这节实验课的教学中,不要先把滑动变阻器这个器材摆出来,等大家把这个器材的作用讨论出来以后,再把它发到每个组的桌子上。这样做既可以激发学生的学习兴趣,引发他们的思考,又可以丰富他们解决问题的思维方法,如果上课的时候直接把滑动变阻器摆在学生的实验桌上,他们就不会去思考除了这种改变电压的方法之外,还会有哪些其他方式(比如课堂中学生提到的改变电源电压,串联其他的导体等等方法),这样不利于学生思维方式的培养,也会使这节课显得索然无味,激发不起他们学习的欲望,同时学生对滑动变阻器的作用理解也不够深刻。

其实在初中物理教学过程中,还有不少的实验我们可以用这种方法——隐藏实验器材,来达到常规实验教学所无法达到的目的——活跃课堂气氛,提高教学效果。同时培养学生独立思考的习惯。学无止境,教无定法。在教学中要不断探索,更新教学理念,善于创新,不按常规出牌,可以达到出其不意的教学效果。