震颤分析对于特发性震颤与帕金森病的鉴别诊断价值

张 乐,屈秋民,曹红梅

(西安交通大学第一附属医院神经内科,陕西西安 710061)

特发性震颤(essential tremor, ET)和帕金森病(Parkinson’s disease, PD)是常见的神经系统疾病,二者均以震颤为突出表现。ET震颤主要为姿势震颤和动作性震颤,震颤频率为4~12 Hz,而典型的PD震颤则以静止性震颤为主,频率为4~6 Hz。两种疾病的震颤频率范围有一定的交叉,发生震颤的状态也存在重叠,尤其是以震颤为主的PD,有时与ET鉴别存在一定困难[1-4]。加速器联合表面肌电图进行震颤分析,通过加速器确定震颤频率、震颤波形,表面肌电图记录肌肉收缩模式并观察震颤是否有肌电参与,能够详细的记录并分析震颤。因此,有研究者认为,加速器联合表面肌电图进行的震颤分析有助于PD和ET的鉴别诊断,但是这方面研究尚不充分[5-7]。本研究通过比较临床确诊的PD及ET的震颤分析特点,探讨震颤分析对于PD与ET鉴别诊断的价值。

1 材料与方法

1.1 研究对象连续纳入2016年10月至2017年12月于西安交通大学第一附属医院神经内科门诊首诊并确诊为ET及PD的患者,均未进行任何药物干预。登记一般资料,详细记录患者性别、年龄、病程、震颤部位、起病部位。ET诊断符合2009年中华医学会神经病学分会运动障碍及帕金森病学组提出的原发性震颤的诊断标准[8],PD的诊断符合中华医学会神经病学分会运动障碍及帕金森病学组提出的中国帕金森病诊断标准(2016)[9],且以上肢震颤为主。均由2名副主任及以上医师独立进行诊断。排除标准:伴有其他神经系统体征,或震颤发生前不久有外伤史;药物、焦虑、抑郁、甲亢等引起的增强的生理性震颤;有精神性、心因性震颤病史或临床证据;突然起病或病情呈阶梯式进展恶化;原发性直立性震颤;仅有言语、舌、颏或腿部震颤;继发性帕金森综合征和帕金森叠加综合征;合并其他系统疾病不能配合检查者[10]。

1.2 震颤分析Nicolet Edx 8导肌电图仪(尼高力公司,美国),4对肌电图表面电极和2个传感加速器(灵敏度100 μV/D,扫描速度100 ms/D,肌电低频滤波2.0 Hz,高频率波500 Hz;加速器低频滤波0.5 Hz,高频率波30 Hz)。表面电极分别置于双侧前臂尺侧腕屈肌和尺侧腕伸肌肌腹处,加速器置于手背侧第二掌指关节尺侧近端2 cm处。分别于静息状态、姿势状态及负重状态下进行震颤记录及分析。静息状态时患者坐于带扶手椅子上,背部紧靠椅背,双手平放于双腿面上,完全放松;姿势状态时患者双侧肘关节屈曲置于检查椅扶手上,双手腕关节伸直,手掌朝下,手指微微张开。负重状态下为1 kg沙袋置于双手手背,静息状态下及姿势状态下均分别进行记录。每种状态记录3次,每次30 s,所得数据取均值后进行分析。数据通过TRAs系统(尼高力公司,美国)进行分析[12],形成1~30 Hz的频谱图,其中最大波峰处对应的频率为峰频率,最大波峰处对应的功率为半宽功率[13]。比较2组患者负重前后震颤时肌肉的收缩模式、频谱谐波出现率、周围波的出现率;震颤峰频率、半宽及半宽功率。

2 结 果

2.1 2组患者临床特征的比较ET患者61例,其中男性27例(44.3%);年龄21~84(58.8±15.8)岁,平均病程(8.8±8.2)年。PD患者49例,男性23例(46.9%),年龄44~84(64.3±9.0)岁。ET组与PD组性别构成无统计学差异;ET组患者年龄小于PD组,且病程较PD组长。ET组以双上肢震颤为主,PD组以单侧与偏侧震颤为主(P<0.05,表1)。

表1 ET组与PD组临床特点的比较

Tab.1 Comparison of the clinical characteristics of ET and PD groups

临床特点ET组(n=61)PD组(n=49)χ2/t/ZP性别(n, 男/女)27/3423/26 0.08 0.780年龄(岁)58.8±15.864.3±9.0-2.31 0.020病程(年)8.8±8.23.8±6.0-4.16<0.001震颤部位[n(%)] 双上肢39(63.9)9(18.4)22.94<0.001 单肢6(9.8)32(65.3)36.98<0.001起病部位[n(%)] 双上肢28(45.9)6(12.2)14.41<0.001 单肢30(49.2)35(71.4)5.56 0.020

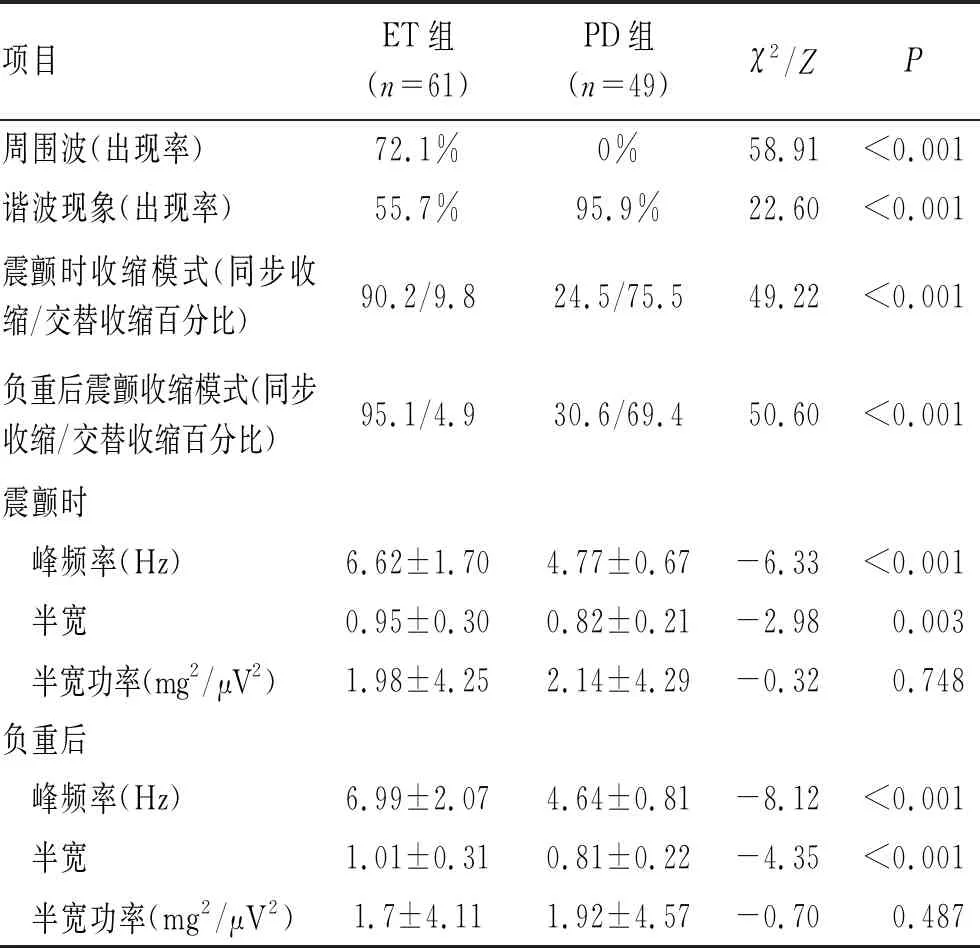

2.2 两组震颤分析结果的比较ET组周围波的出现率高于PD组,而谐波现象ET组出现率低于PD组;震颤收缩模式ET组以同步收缩为主,PD组以交替收缩为主;负重后震颤收缩模式ET组以同步收缩为主,PD组以交替收缩为主;负重前后震颤时峰频率、半宽值ET组均高于PD组(P<0.05,表2)。

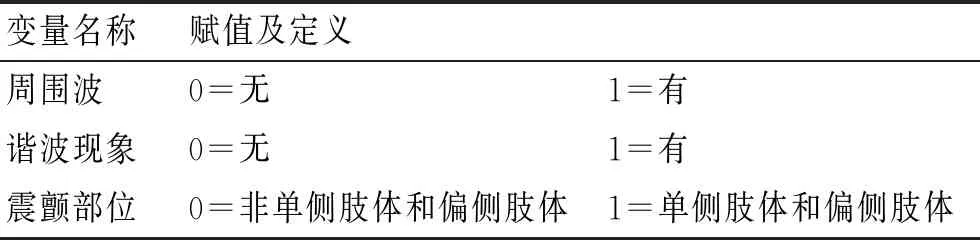

2.3 两组震颤特点的多因素分析将ET组与PD组中所有相关因素全部纳入Logistic回归模型,逐步回归筛选有统计学差异的指标有周围波、谐波现象、震颤部位及负重1 kg后震颤时峰频率,自变量具体赋值见表3。回归分析结果显示,周围波与ET呈正相关,周围波的出现越倾向于诊断ET(P=0.003,OR=90.496);谐波现象与PD呈正相关,谐波现象的出现更倾向于诊断PD(P=0.014,OR=0.042)。震颤部位主要以单个肢体和偏侧震颤为主的患者更倾向诊断PD(P=0.019,OR=0.058),负重后峰频率高低与ET呈正相关,负重后峰频率越高时越倾向诊断ET(P=0.019,OR=2.744,表4)。

表2 ET组与PD组震颤分析结果的比较

Tab.2 Comparison of the results of tremor analysis between ET group and PD group

项目ET组(n=61)PD组(n=49)χ2 /ZP周围波(出现率)72.1%0%58.91<0.001谐波现象(出现率)55.7%95.9%22.60<0.001震颤时收缩模式(同步收缩/交替收缩百分比)90.2/9.824.5/75.549.22<0.001负重后震颤收缩模式(同步收缩/交替收缩百分比)95.1/4.930.6/69.450.60<0.001震颤时 峰频率(Hz)6.62±1.704.77±0.67-6.33<0.001 半宽0.95±0.300.82±0.21-2.98 0.003 半宽功率(mg2/μV2)1.98±4.252.14±4.29-0.32 0.748负重后 峰频率(Hz)6.99±2.074.64±0.81-8.12<0.001 半宽1.01±0.310.81±0.22-4.35<0.001 半宽功率(mg2/μV2)1.7±4.111.92±4.57-0.70 0.487

表3 ET及PD组震颤特点的多因素分析中自变量及赋值

Tab.3 Independent variables and assignment in multivariate analysis of tremor characteristics in ET and PD groups

变量名称赋值及定义周围波0=无1=有谐波现象0=无1=有震颤部位0=非单侧肢体和偏侧肢体1=单侧肢体和偏侧肢体

病程与负重后震颤频率为计量资料,赋值后意义改变,故未赋值。

表4 ET及PD组震颤特点的多因素分析

Tab.4 Multiple factor regression in patients with essential tremor and Parkinson’s disease

自变量BS.E,WalsdfSig.Exp(B)EXP(B)的95% CI下限上限病程0.100.062.6710.1021.1000.981.23周围波4.511.518.9010.00390.4964.691746.84谐波现象-3.171.305.9910.0140.0420.000.53震颤部位-2.851.225.5110.0190.0580.010.63负重后震颤频率1.010.435.5110.0192.7441.186.37常量-3.322.022.7110.1000.036

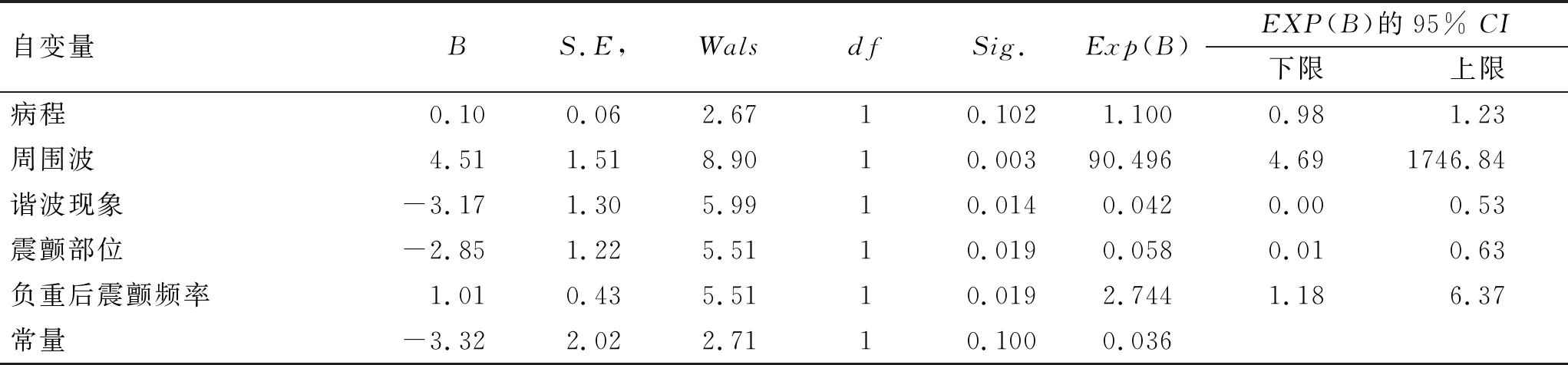

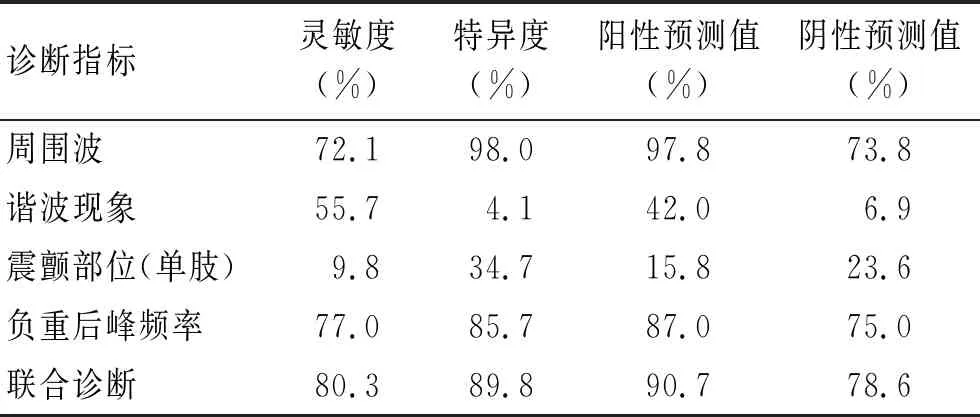

2.4 震颤分析对于ET与PD的鉴别诊断价值把符合2009 年中华医学会神经病学分会运动障碍及帕金森病学组提出的原发性震颤诊断标准的ET组作为诊断ET的金标准;ET组与PD组回归分析后有统计学差异的有周围波、谐波现象、震颤部位及负重1 kg后震颤时峰频率,各项指标诊断ET的灵敏度、特异度、阳性预测值及阴性预测值见表5。

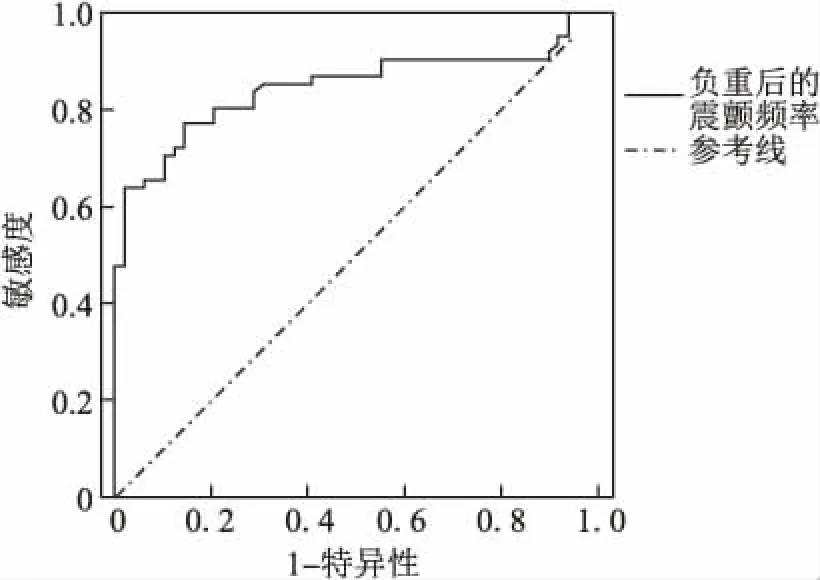

负重1 kg后震颤时峰频率行ROC曲线下面积(AUC)为0.845(95%CI:0.768,0.922),ROC曲线分析显示(图1),震颤分析诊断特发性震颤最佳诊断界值5.445 Hz,其灵敏度为77.0%,特异度为85.7%;阳性预测值为87.0%,阴性预测值为75.0%。联合诊断下ROC曲线下面积(AUC)为0.946(95%CI:0.908,0.983;图2)。结果显示,应用震颤分析联合诊断ET较金标准更细致化,有客观的诊断依据。

表5 震颤分析预测ET的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值

Tab.5 Tremor analysis predicted the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of ET

诊断指标灵敏度(%)特异度(%)阳性预测值(%)阴性预测值(%)周围波72.198.097.873.8谐波现象55.74.142.06.9震颤部位(单肢)9.834.715.823.6负重后峰频率77.085.787.075.0联合诊断80.389.890.778.6

图1 负重1 kg后震颤时峰频率的ROC曲线

Fig.1 ROC curve of peak frequency at the time of tremor with 1 kg load

图2 联合诊断的ROC曲线

Fig.2 ROC curve of joint diagnosis

3 讨 论

临床上典型的ET表现为双侧对称性起病,以姿势性及或运动性震颤为主,多半有家族史,对于乙醇敏感,发病年龄较早,神经系统除震颤外无其他阳性体征;而PD则表现为单侧非对称性起病,中老年发病,静止性震颤为主,伴有行动迟缓及肌张力增高,90%患者为散发性。从诊断标准来看,PD和ET的诊断似乎并不困难,然而临床上存在较多非典型病例。10%以上的ET患者可以单侧起病或两侧不对称[14],以震颤为主的PD患者除静止性震颤外同样可以表现出姿势性及运动性震颤,且早期肌张力增高及少动并不突出,从而给临床医师做出正确诊断带来一定的困难。在初始被诊断为ET的患者中,有1/3的患者最终被证实为PD[15]。因此,单纯依靠临床观察及体征不足以将两组疾病完全鉴别开来,而需要借助客观的辅助检查。

表面肌电图联合加速器进行震颤分析可以对于震颤的频率、波幅、肌肉收缩模式以及负重前后震颤性质变化进行详细的记录,从而帮助震颤疾病的诊断。PD典型震颤频率是4~6 Hz,而ET的频率为4~12 Hz。二者间震颤频率存在一定的重叠,当患者震颤频率处在4~6 Hz时,如何进行震颤的鉴别在临床上就显得较为重要。本研究结果显示,ET组在震颤频率上高于PD组,这与既往研究及临床观察一致[16]。多因素分析结果证明,ET组与PD组在负重1 kg后震颤时的峰频率存在统计学差异。ROC曲线分析显示,诊断ET最佳诊断界值为5.445 Hz,其灵敏度特异度均较高;阳性预测值及阴性预测值较为合理,提示行震颤分析时若频率高于5.45 Hz则更倾向于诊断ET,为鉴别ET及PD提供一个参考指标。应用震颤分析的周围波、谐波现象、震颤部位及负重后的峰频率联合预测ET的诊断价值,灵敏度及特异度较高,阳性预测值及阴性预测值也高,提示几项指标联合诊断ET诊断价值高,为临床诊疗提供一定的参考价值。

震颤的发病机制仍不清楚。目前认为导致震颤的发病机制可能与中枢存在异常震荡环路或震荡发生器、反射活动过度及机体的机械震颤活动有关。PD和ET的震颤均源自于中枢震荡器的作用,这些核团包括下橄榄核、丘脑、小脑、底节区及相关皮层[17]。而ET震颤来源除中枢源性以外,还存在外周震颤成分或者称为震颤的机械成分[18]。这种机械成分在肢体负重后可以表现出震颤频率的下降,从而与未负重时的震颤峰频率相分离,这种在负重后显现出来的震颤峰被称为周围波。由于PD的震颤来源仅为中枢源性,而没有外周机械成分参与,因此PD患者负重前后震颤波形基本一致,不会表现出周围波。本研究发现,ET组72%出现周围波,而PD组无周围波出现,这与既往研究结果一致[20]。另一个波形特点是谐波现象,谐波是指频谱中所含有的频率是峰频率的整数倍。谐波出现的具体机制目前并不清楚,但在PD患者中较为常见[19]。本研究结果显示,PD组谐波发生率高达95.9%,而ET组的谐波发生率仅为55.7%。因此结合是否出现负重后周围波及是否出现谐波现象可以作为PD与ET的另一个参考指标。肌肉收缩模式在PD与ET组间也存在差异。PD患者以交替性收缩模式为主,而ET则以同步模式较为多见。这种收缩模式的产生尚不明确,可能与两者病理性震颤环路不同,从而引起肌肉收缩先后顺序存在差异有关。

综上所述,由于ET和PD两组间临床表现上存在交叉,给临床诊断及鉴别带来一定困难。结合震颤分析提供的震颤频率、周围波及谐波现象等震颤特点可为临床提供快捷、客观的诊断依据,从而进行正确的干预治疗。