相似性知识型视野下的中世纪音程性和声①

何宽钊(中央音乐学院 音乐学系,北京 100031)

一、“相似性”知识型——音程性和声的结构基础

西方和声演变的内在动因是什么?仅仅是音乐形式的一种自律性演变吗?还是一种他律性的外在驱动?也就是说,不同历史时期和声形态的结构基础是什么。我认为,和声形式的演变,仅仅从和声形式自身去加以说明是不够的,其演化的深层还存在一个支配性的密码,那就是所谓“知识型”。这一点,法国现代历史学家、哲学家米歇尔•福柯(Michel Foucault,1926—1984)对于西方思想的历史性考察对于本文的写作产生了重大的影响。福柯考察的不是西方历史中各知识的表面形态,而是“在什么基础上知识和理论成为可能的,在什么秩序空间内知识被构造出来,在什么历史前提并按照何种确实性原则,观念得以显现,科学得以建立,经验得以在哲学中被反思,合理性得以形成。”[1]福柯考察了西方思想和知识自16世纪以来的结构演化,在他的分析中,西方思想的发展自16世纪以来可分为三个时期,即文艺复兴时期、古典时期和现代时期,与这三个阶段相适应,有三种不同的“知识型”,分别是“相似性”知识型、“表征性”知识型和“现代”知识型。通过考察和分析,福柯认为,一定的历史时期内,不同学科的主题可能殊为不同,但是它们的形式法则和构成规律是相同的,它们遵循共同的“知识型”,正是这些“知识型”构成了各人文科学共同的结构原则。福柯说: “作为不同科学之间的关系集合,知识型就是西方文化特定时期的思想框架,是词与物借以被组织起来并能决定词如何存在和物为何物的知识空间,是一种先天必然的无意识的思想范型。”[2]尽管福柯只是将语言学、生命科学及经济学作为自己的研究对象,但是他所揭示的一些规律具有普遍意义。正如汪民安在《福柯的界限》一书中写到:“……但是,它(“知识型”)潜在的支配性,它作为一个无法逾越的生成条件,它本身作为非知识的空在,这都使它成为一个时代所有知识形式的‘语法’”。[3]福柯的“知识型”理论给我们的启示在于,它深刻地揭示出了一定历史时期,不同主题的学科之间内在结构的一致性,从一个更为宏观的视野来考察,各种结构形态的出现不是孤立和偶然的,而有着其时代的必然性。事实上也的确如此,就西方和声的发展而言,和声的演化与如上所说几种“知识型”的变化具有深刻的契合。我们可将不同的和声形态视为不同的话语体系,和声形态的演变,意味着知识变动中话语体系的重组,这种话语体系的重组在深层受“知识型”的控制。本人已在《“表征”视野下的古典主义和声》[4]和《“现代”知识型视野中的浪漫主义和声》[5]中借鉴了福柯的知识型理论分别讨论古典主义和声、浪漫主义和声。本文将侧重于探讨中世纪音程性和声与“相似性”知识型①音程性和声的概念来自于戴定澄所著《欧洲早期和声的观念与形态》,上海音乐出版社2000年版。的关系。

福柯在考察了15、16世纪的“知识型”之后,得出结论:这一时期的知识结构是由“相似”原则主导的,这种建构原则被他称之为“相似性”知识型。他指出:“直到16世纪末,相似(resemblance)在西方文化知识中一直起着创建者的作用。正是相似性在主要地引导着文本的注解与阐释;正是相似性才组织着符号的运作,使人类知晓许多可见和不可见的事物,并引导着表象事物的艺术。”[6] 23在福柯的考察中,15、16世纪的思想处 处迷恋相似性,寻找相似性,而这一时期相似性的语义学网络包括友好、平等、协和、协调、连续、同等、相似、 相称、连结、联系等极其丰富的语义学网络。福柯进一步指出:“……16世纪知识中的相似性才是最普遍的东西:它就是最能清楚地看得见的东西,同时,它又是人们必须寻求的东西,因为它也是最隐蔽的东西;它确定了认识形式(因为认识只能遵循相似性的路径),并保证了认识内容的富有(因为当人们提出符号并审视它们所指明的一切时,人们就允许相似性出现在日光之下,并在它自己的光线下闪烁)。”[6] 40

在我看来,对相似性的迷恋恐怕不是西方15、16世纪的专利,相似性在中世纪的知识建构中所起的作用恐怕不亚于文艺复兴时期。因此,本文在后面的论述中将把“相似性”知识型的理论适用范围回溯到中世纪,这是这里需要提前交代的。

所谓“相似性”知识型,实际上可以理解为前科学时期的知识构型原则。前科学时期,真正意义上的科学还没有出现,人们很难深入到事物的内部,去寻求事物的规律。自然界的一切充满着混沌和神秘,人们对世界的认识更多是直观猜测而非求证。因此,寻求外在的相似性就成为这一时期知识的主要构型。对于世界,人们要做的只是运用相似性的原则去进行译解。在中世纪乃至文艺复兴的思想中,盛行大宇宙、小宇宙理论,这是典型的相似性思维的体现,在这种思维看来,造物主也就是上帝创造了人类、地球以及宇宙中的一切,而上帝所创造的一切都具有统一性,人们普遍相信地上世界(小宇宙)与天上世界(大宇宙)处处相互适应与相似,中世纪神学家托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas,1224/1225?—1274)将上帝与被造物之间的相似性称为类比:“上帝的称谓与被造物的称谓的意义是依照比例的类比。”[7]当时的人们普遍认为,小宇宙是大宇宙的投射与仿效,“人是其周围大宇宙的一件微小复制品,其体内体现了宇宙的所有部分。”[8]中世纪神学家圣奥古斯汀就根据大宇宙与小宇宙相类比的思维,认为既然医生承认黏液在身体中的自然位置是头部,那么天上之水就应该存在于宇宙的最高处。以下引用《西方科学史》中的一段话,很能说明中世纪对于大宇宙、小宇宙类比的迷恋:

圣巴西勒(中世纪的一位思想家——笔者注)认为,最后一层天球(此处应指第九重天——笔者注)的水晶天空与岩石类似,因而能够支撑诸水处在它们的自然位置上。圣格列高利补充说,最后一层天球向外凸起的表面充满了山谷和山脉,它们可以存贮天上的水。米兰的圣安布罗斯甚至找到了一种使天上之水在宇宙体系中发挥不可或缺的作用的方式。圣安布罗斯说,天上之水可以用来冷却宇宙之轴,宇宙永久持续的运动使该轴变热了。[9]

大宇宙与小宇宙理论在文艺复兴时期同样盛行,对此福柯在书中提道:“作为思想范畴,它把重复的相似性之间的相互作用应用于所有自然领域中;它向所有的研究保证,每个事物都能大规模地发现自己的影像和大宇宙的确信;反过来,它证明了,最高领域里的可见秩序将反映在地球的最黑暗的深处。”[6] 42-43

大宇宙、小宇宙理论为古代占星术提供了基础,占星术的核心思想在于,作为小宇宙的人的命运乃至地球上的一切都是天上星星的映照,星星的排列与运行会影响地球特别是人类,在中世纪乃至文艺复兴时期的君主、自由城市、大学都豢养为数不少的占星家,重大的决定往往依赖于占星家的预测。

具体而言,福柯重点考察了“适合”“仿效”“类推”“交感”四种主要的相似性形式。

“适合”(la convenientia)这个词包含着多样的语义内涵,适应、吻合、协调、便利等都可归为这个范畴。在上帝所造之物中,一切都是适合或者说适应的,比如身体和灵魂、陆地与海洋、动物与植物均是相互适合,彼此适应的,“在世界事物的广泛联系体系中,不同的存在物相互适应;植物与动物相交往,陆地与海洋相联系,人与周围的一切打交道……”[6] 25那个时期在充满神学意味的思想看来,水中和陆地上存在物的数量是相等的,而水中和陆地上存在物的数量与天上存在物的数量又是一样的,最后所有存在物的数量与包含在上帝本人中的存在物的数量是也一样的,这一切的彼此适合仰赖于上帝的光芒,因为上帝作为创世者,才是世界上的一切——包括权力、知识和爱的播种者。

仿效(l’aemulatio)是一种打破位置束缚的契合,“在相互远离的情况下,复制自己的循环。在仿效中,存在着某种镜像和镜子:它是散布在世界上的物借以能彼此应答的工具。”[6] 26-27比如人脸与天空相仿,就如人的智慧是上帝智慧的不完美的反映,人的眼睛可以看见的有限的光亮,正是来自太阳和月亮散播在天空中的巨大的照明。那时会认为地球上的植物是对天上星星的仿效,人们将星星视作草本植物的发源地,天上的每一个星星表象着地上某个植物,是植物的精神预想;仿效使得“不经联系或并不邻近的事物,从世界的一端到另一端,彼此仿效:凭着在镜子中复制自己。”[6] 27在仿效中,有一方可能是被动的,因而受到另一方的强烈影响,比如在当时的思想中,认为作为星星就比草本植物更占优势,星星是“草本植物的不变的模式,不可改变的形式,并默默地在它们上面倾泻自己的全部的影响。”[6] 27仿效的双方,一方面彼此映照,有时也会有一定的竞争,在竞争中这两个相互对抗的人物各自控制了对方。总之,仿效最终形成一系列彼此映照和竞争的同心圆。

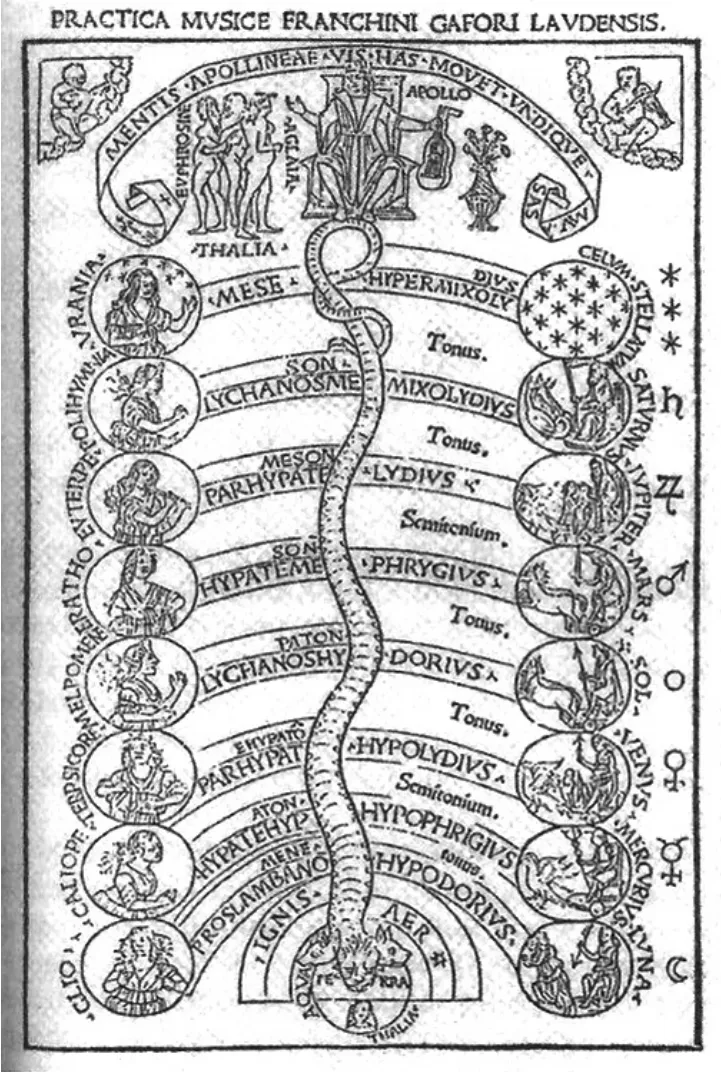

图1. 加富里奥《音乐实践》中展示教会调式与天体关系的木板画[11] 152

它们既能让物与物靠近或类似,又不让物被吞没或丧失掉自身的单一性,形成动态的永久的平衡。

在中世纪到文艺复兴的观念中,关于世界的知识都包含在圣经中,自然只是圣经的天然对应物。福柯显然也注意到了这一点,他指出,直到16世纪,欧洲知识很大程度上是对上帝、圣经的注解与阐释:“知识的本义并不是注视或证明;知识的本义是阐释。对《圣经》的评论,对古代作者的评论,对旅行者报道的评论,对传说和寓言的评论;”[6] 55而这些评论、解释本身是受相似性原则支配的。由此,那时的知识对意义的探寻,也就是对相似性的阐明,对符号规律的探寻,也就是对相似事物的发现。同时,在上帝与人的关系上,强调人与上帝的相似性,把人类语言所能描述的最好属性归属上帝,按照人类自身形象想象神的形象,使人可以通过认识被造物来论证上帝的存在。

作为一种有关知识的深层构型原则,“相似性”影响了当时人们的思维方式,也影响了艺术的构型原则。如前所述,尽管福柯对“相似性”知识型的考察主要集中在16世纪,但却基本符合中世纪音乐的状况。中世纪神学家将音乐与行星的运行轨道相类比,认为沿轨道运行的行星就像音阶和调式,行星的运动状态和运动产生了和谐比率,甚至将三位一体与音乐节奏的三分法进行类比等等。“一方面行星的运动和它们相关的状态,与另一方面乐器琴弦及其相互关系以及音阶当中的音符之间,作者们阐明了复杂的类比关系。大约公元900年,莱吉诺宣称一件乐器的琴弦可以与产生天堂音乐的琴弦相比较,在音阶当中的单独音符可以与单独的行星相比较。”[10]文艺复兴时期,将音乐视作宇宙和谐的一个部分的看法同样根深蒂固,这时期还将音乐对人的情感的影响视作一种神秘的魔法,“音乐不仅是宇宙的体现,也是社会关系的体现,它是调节激情与恢复秩序的手段。但是,如果不合理控制,它也是分裂、疾病和混乱的源头。”[11] 195可以看出,这是典型的类比思维。

上图是文艺复兴时期音乐理论家加富里奥(Franchino Gaffurio,1451—1522)的《音乐实践》(Practica musice)中的一幅木板画插图,展示的是各教会调式与天体和谐并存的场景。

综上所述,本文认为,作为一种知识,西方中世纪至文艺复兴时期的和声结构同样是以相似性的构型原则加以组织的。

二、基于“相似性”视野的观察

(一)从奥尔加农到经文歌:仿效、类推与附加

和声来自多声音乐,不同音高的同时性结合,自然就产生了和声。所谓音程性和声,在这里特指西方中世纪音乐中的一种多音结构手段。从公元9世纪至15世纪初,持续了约600多年。音乐史研究一般认为,最早被清晰记录和描述的西方多声音乐来自9世纪佚名的《音乐手册》,这种最早的二声部音乐被称为平行奥尔加农。平行奥尔加农以纯四、纯五度为基本音程,也可对声部进行八度重叠。它“本质上是一种特别的音乐表演实践活动,一种诠释圣歌的方式,它在给定的‘圣咏’旋律下方,以协和音程的方式复制或部分复制出另外的声部。”[12]保罗·亨利·朗(Paul Heny Lang,1901—1991)在《西方文明中的音乐》中也提到,奥尔加农等早期多声音乐“存在的前提是,必须是对已有的圣咏的增加。”[13]附加是对圣咏声部的润饰和诠释——这一点恰恰暗合了中世纪知识的构型原则:在无限的阐释与评论中,圣咏的意义得到了增生。圣咏来自圣经,它是圣经的音乐化显现,是上帝的象征,传递着上帝的意志或赞美上帝的全知全能。在这里,圣咏作为一个初始的文本享有绝对权力,它占主导地位,是更基本的、更始源的话语,是阐释的基础。而被称之为“奥尔加农”的附加声部作为圣咏的附庸,是对圣咏的仿效和阐释,“是次要的、边缘的、处于从属和归顺地位。”[14] 49如果说圣咏是初始的实在的话,那么附加的奥尔加农声部则是圣咏的投影。在阐释的过程中,依据相似性原则而构建的早期复调音乐,事实就是对圣咏的不断增生与润饰。

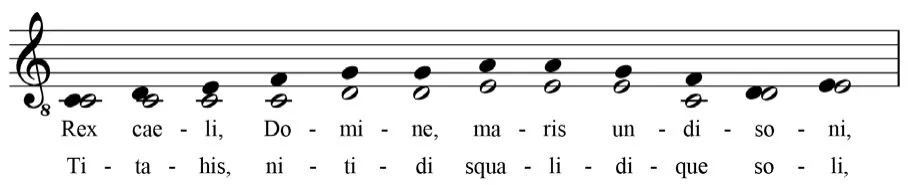

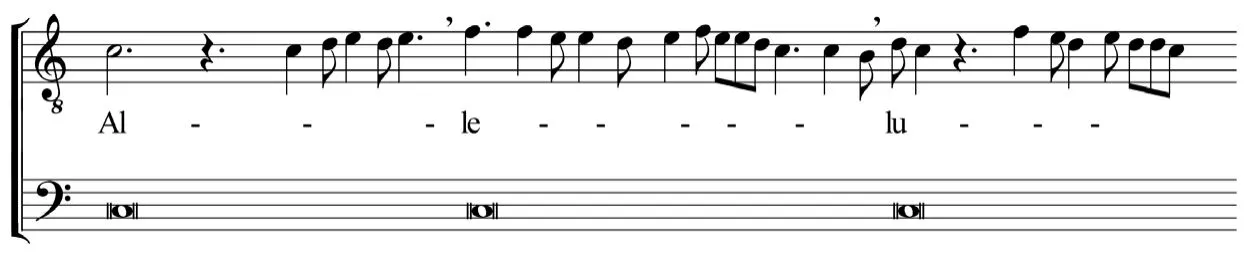

谱例1.《感恩赞》① 需要说明的是,关于中世纪音乐的谱例,均为现代译谱。[15] 378

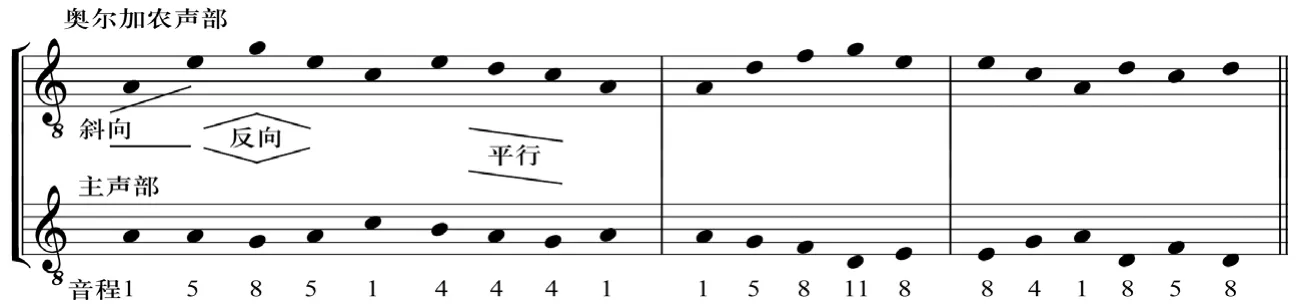

从上述谱例可以看出,这是一种简单的两声部复调,圣咏声部(实心黑色符头)位居上方,下方是附加的奥尔加农声部,二者受严格的相似性律令的规约,它们相互并不接触,保持严格的纯五度平行进行。从”相似”知识型的角度观察,奥尔加农声部通过仿效形成对圣咏的诠释和增生,也可以说,附加的奥尔加农声部是圣咏的自我复制。

前面谈到,那时的思想中,认为地上的草本植物是对天上星星的仿效,其中“星星是草本植物的不变的模式、不可改变的形式,并默默地在它们上面倾泻自己的全部影响。”[6] 27这里,圣咏与奥尔加农声部的关系正犹如星星与植物的关系,圣咏声部作为始源性的基础是不可改变的,它占据着更突出、更显明的上方声部,静静地在远处起作用,控制着奥尔加农声部。而附加的奥尔加农声部作为仿效的一方,是被动的,它受到圣咏声部的强烈影响,忠诚地服从于圣咏声部,小心翼翼地与圣咏声部保持着平行的距离,不越雷池不去靠近,更不敢去冲撞圣咏声部。在一种空洞的和谐中,它不会太突出显示自身的存在,圣咏声部与附加声部形成一种镜像般的彼此映照的关系。

在调性和声中,纯四度是一个处处受到限制的音程,但在平行奥尔加农中却备受青睐,《新格罗夫音乐与音乐家辞典》认为:“作为协和音程,一方面,纯四度明显具有声音分离的效果,另一方面,音程中的两个音密切结合在一起,最容易汇聚在同一个音上。”[16]《音乐手册》中还记载了一种平行奥尔加农的变体,从上面的谱例可以观察到,它使用了一种汇聚性的手法——附加声部与圣咏声部始于同一个音,逐渐分离形成平行四度进行,结束时又汇聚到同一个音上。面对至高无上的圣咏,附加声部不再躲闪,不再回避,它迎候着圣咏的到来,两个声部不再始终远离,它们开始联系,它们的边界开始接触,汇聚到同度并终止。这里出现了两个重要的生长性因素,一是斜向进行开始出现,严格的平行进行的戒律一旦有所突破,这种趋势便难以逆转:斜向进行出现了,反向进行便不再遥远!二是纵向上二度、三度得到应用,其中三度虽然没有纯音程那般近乎空洞的和谐,可是也并不像二度、七度那样冲撞刺耳,三度丰满的品性使得它当时在绝大多数情况下不被排斥,反而是中世纪复调音乐不断突破的一个尖兵。

谱例2.[15] 379

谱例3.规多《辨及微忙》中的复调[15] 381

从上述谱例中可以看到一个有趣的现象,有两处明显出现了三度音程反向进入同度的进行,尽管这只是非常偶然的现象,但这一小小的变化预示着西方音乐此后的一条重要路径:反向进行逐渐取代平行进行,成为最高价值。三度到同度的进行也预示着西方音乐此后的另外一个基本逻辑——从不完全协和到完全协和,从不完全稳定到完全稳定。从相似性角度观察,反向进行意味着仿效中出现了竞争,这意味着另一种相似性:交感。这个问题在后面再继续探讨。

谱例4.《温特斯特圣歌集》中的复调“哈利路亚”[15] 328

上述谱例中,声部间的平行进行受到了很大的冲击。可以看到两个声部不再始终保持距离,它们的边缘彼此靠近,甚至以同度的方式接触、混合在一起。附加声部从一开始就窜到圣咏上方,在随后的进行中,通过或平行、或斜向、或反向的声部进行,以及纵向四度、五度、同度、三度、二度音程的混合运用,附加声部时而在圣咏的下方,时而位居圣咏的上方,形成两个声部的动态交叉和缠绕。显而易见,现在附加声部不再刻意与圣咏保持距离,它开始靠近或环绕在圣咏的周围,甚至伺机侵入圣咏原本独享的领地,二者彼此缠绕,相互渗透。附加声部在对圣咏的仿效中,开始与圣咏有了一定的竞争,尽管这种竞争并不平等,圣咏作为先在的声部,它的势力更为强大,但竞争毕竟已经出现。特别值得注意的是,三度在这里已经得到了有意识的运用,大部分通过斜向进行抵达同度,也有一些是通过反向进行抵达同度。反向抵达同度,意味着同度与三度彼此的吸引,它暗合了前述相似性中的“交感”,已具有从不稳定到稳定的解决意味,它预示着反向进行将得到更多的重视。

谱例5.[17]

11世纪末,12世纪初,情况发生了进一步的变化。从上述谱例可以看出,附加声部几乎完全凌驾于圣咏之上,这是一个巨大的变化。尽管圣咏仍是始源性的,但附加声部从听觉上却获得了更为显著的优势,圣咏仍拥有先在的权力优势,而附加声部的听觉优势逐渐显现。

在两个声部的横向展开上,二者仍保持横向线条的并置,附加声部仍然是对圣咏声部的润饰和增生,就此而言,二者仍然体现出相似性关系。但不同于之前的平行奥尔加农,附加声部已经不是亦步亦趋地仿效圣咏声部,反向和斜向进行得到更多的规律性的应用。如果说纯四、纯五度平行进行意味着控制与顺从,意味着个体独立性被淹没的话,那么斜向特别是反向进行则意味着附加声部开始寻求自身的独立意志和发展空间,并力图塑造自身的独立存在。平行进行与反向进行,“一种呈现出协调,静止和单调,一种则具有变化和对比,充斥着张力。”[14] 114在这种缠绕、交织中,附加声部作为圣咏的投影,已与圣咏进行了有限度的竞争,这是一种权力的争夺。

谱例6.《如何写作复调》中的复调哈利路亚[15] 386

上述谱例就音程而言,除前述三度、四度、五度、八度、同度的混合运用之外,六度的使用饶有意味。尽管六度的广泛运用还是在后来的新艺术时期,此前的运用尚属偶见,而此处所见到的六度反向到八度已经预示了新艺术时期马肖所热衷的双导音终止式。六度与八度彼此吸引,彼此靠近,形成二元性结构模式,从“相似”知识型的角度观察,这是前述“交感”原则的体现。

谱例7.[18] 33

上述谱例是12世纪初诞生的华丽奥尔加农,附加声部高高地跃居于上方,更重要的变化是,圣咏声部被拉长,以一音对附加声部多音的方式居于下方,歌词在拉宽的节奏中,被肢解成音节的碎片。从音乐方面观察,圣咏几乎丧失了原有的旋律性,仅仅作为低音起着支撑声部的作用,“基础声部旋律原来所具有的神圣的意识形态含义被过滤和淡化,逐渐演变成为一个技术性的符号——低音,一种纯音乐的态度在不知不觉中进入了复调的写作。”[14] 116但圣咏的存在仍是重要的,作为先在的权力符号的象征,作为附加的基础,仍不容替代。只是这时,圣咏不再追求外在的显性存在,而退居幕后,作为基础低音,作为一个先在实体,在更深层次控制着复调。而附加声部几乎脱离了对圣咏外在形态的仿效,甚至于在功能上与圣咏展开竞争,二者趋于分化。附加声部以其装饰性的性格获得了更加流动、活跃的旋律性,飘扬在低音声部之上,彰显自身的存在,在听觉把握的优先性方面占据了上风。就音程关系而言,剥除华丽奥尔加农外在的装饰,内在的骨架依然是纯四、纯五、纯八度。

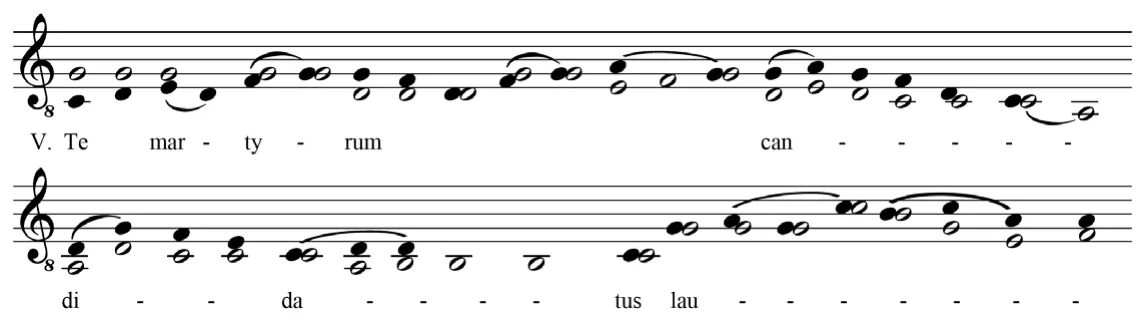

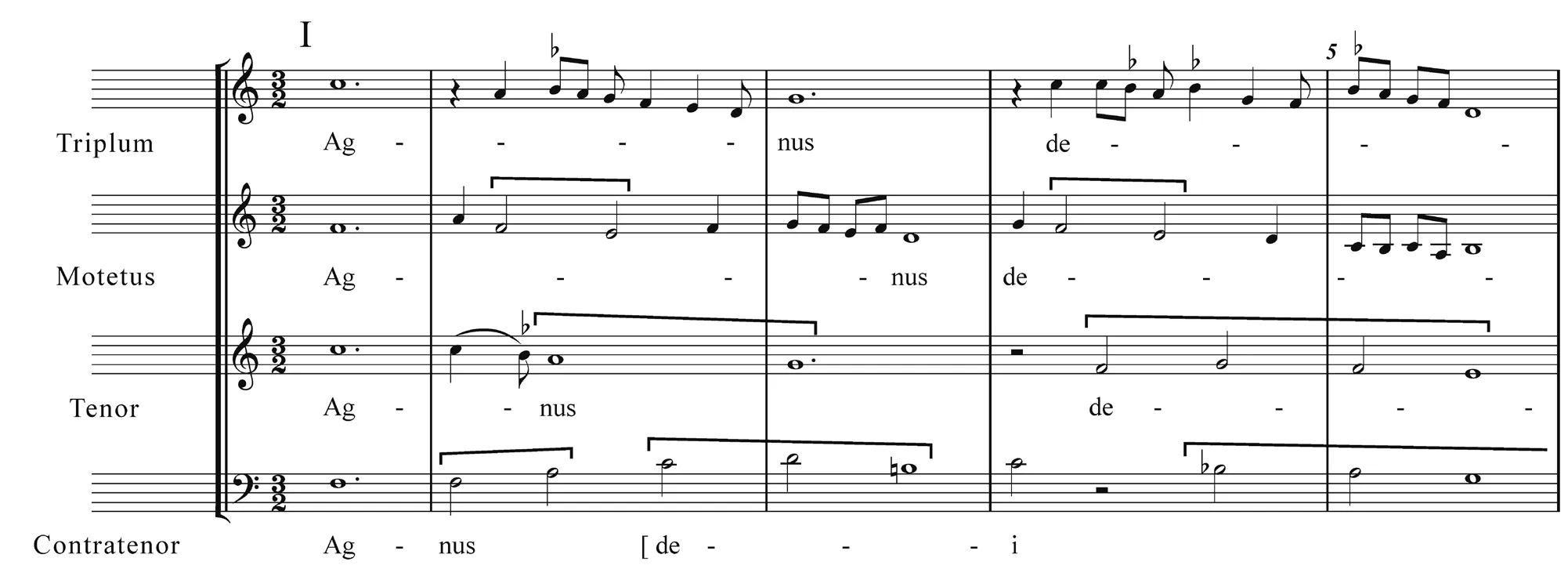

谱例8.《有些人嫉妒——爱情伤害人心——慈悲经》[190]

大约11、12世纪,由于节奏模式的运用,音乐开始从原来松散的自由节奏步入有量节奏,它为后来对位技术的发展提供了节奏上的前提条件。12、13世纪流行的康图克图斯(conductus)和经文歌(motet)突破了两声部的限制,这是一个很重大的变化。这里重点讨论经文歌(motet)这一更重要的体裁。经文歌来自克劳苏拉(clausula),而克劳苏拉是建立于某一特定圣咏基础上的复调,它的本来用途是替换性的,被替换的部分也许是一个单声圣咏片段,或者是一个复调片段,而克劳苏拉与被替换的部分享有共同的圣咏片段,而替换意味着什么?替换遵循的恰恰正是相似性原则!克劳苏拉当然不会等同于替换的部分,但其中圣咏的部分却需要保持原貌,或只对节奏加以改变而保持圣咏的大致轮廓,它显示“一首圣咏的歌词和音符是如何神圣不可侵犯。”[15] 433由于克劳苏拉包含的只是原来圣咏的片段,无法完整地表达全部歌词的意义,后来作曲家在克劳苏拉的上方增加拉丁文歌词,“评论圣咏或其所属的节日或别的一些话题的意义。”[15] 441这便形成了早期的拉丁文经文歌。可以说,这最为鲜明地证明了西方早期复调的阐释性原则,在中世纪对相似性的迷恋中,阐释确实无处不在,它是获得知识的最主要渠道。后来,经文歌的上方声部的歌词索性被方言化了,出现了表达世俗情感的法文歌词,以致圣咏声部的拉丁文歌词与上方声部的法文世俗歌词混杂在一起。再后来,经文歌不再只根据克劳苏拉填唱歌词,而是在保留原有圣咏片段作为支撑声部的基础上,在其上方创作全新的声部,作为独立体裁的经文歌便形成了。13世纪经文歌的标准样式是三个声部,有趣的是,有些经文歌三个声部分别具有不同的歌词,这样不仅不同声部的旋律线条缠绕在一起,不同的歌词也纠结缠绕在一起。

早期经文歌中的上方两声部旋律风格基本相似,但在13世纪下半叶,出现了所谓弗朗科(Franco of Cologne)经文歌,从上述谱例中可以看到,三个声部开始分化:作为支撑声部的圣咏一如既往的舒缓而稳重,而最高声部也就是所谓第三声部(triplum)由于歌词携带了更多的音节,包括了大量的小音符,“几乎就像滔滔不绝的演说词,”[15] 458因此其旋律往往流动而活跃,甚至显得细碎。中间的经文歌声部(motetus),其音域及流动性往往居于圣咏声部和上方声部之间。在权力的场域中,圣咏仍然是始源性的,它是构建经文歌的基础,依然在深层显示着控制和规约的力量,而上方的附加声部仍然是对圣咏的附加。但他们开始争夺自身的权力,显示自身独立的存在价值。

谱例9.经文歌[18] 45

一个重要的变化在于,由于声部的增加,纵向的音程关系也变得复杂。在乐曲重要结构点,比如乐曲开始、节奏强拍、乐句终止处,仍然受协和音程的统治,协和的五、八度占主导地位,它们构成和声的核心结构层;而三、六度则对纯音程形成支撑,增强流动性,构成和声的次级结构层,三、六度与五、八度的二元对立关系开始崭露头角,这种二元关系直到20世纪调性被消解之前一直是西方音乐的基本运作逻辑。与此同时,最高声部快速、细碎的节奏以及声部间缺乏协调与呼应的各自为政,导致非强拍部位的纵向音程出现了一些经过性的二度、七度等不协和音程,它们常常作为装饰穿插于协和音程或基本协和音程之中,构成和声的非结构层。这类经文歌织体的分化主要是由于歌词携带音节的长度不同导致的,通常并非基于音乐自身的原因。值得一提的是,在这类复调中形成了类似后来三和弦的和音结构,尽管这并非有意识的和弦思维的产物,但却是声部增多,且三度受到更多重视的结果。

(二)新艺术:协调、适合与交感

14世纪及15世纪上半叶一般被称为新艺术时期,这一时期基本的对位观念和规则开始形成。与弗朗科经文歌很不同的是,这一时期,在复调的写作中,在对位法则的指导下开始考虑包括声部关系、音程使用、横向序进在内的总体协调与适合。比如当时的《二部迪斯康特艺术》①该书作者不详,据推测为法国人莫利斯(Johannes de Muris,1290——1351)所作。一书谈到,在三声部的对位写作中,如让中声部与低声部形成五度关系,让高声部与中声部形成六度关系,或使中声部与低声部形成十度关系,而使高声部与中声部形成三度关系,都会形成声部之间的协调与适合。因而13世纪经文歌中经常出现的尖锐的不协和音响在新艺术时期大大减少。一个有意思的现象是,奥尔加农时期,六度音程的运用并不广泛,而至新艺术时期,六度音程被纳入了协和音程的麾下,六度登堂入室,获得了更为广泛的运用。加上此前已获得广泛运用的三度音程,这一时期,在14世纪法国著名作曲家马肖(Guillaume de Machaut,约1300年-1377年)、意大利作曲家兰迪尼(Landini,1325-1397)等人的作品中,外声部有相当数量的三、六度框架,纵向上不少已具备现代三和弦及转位的雏形,与前一时期弗朗克经文歌中偶然性的三和弦相比,这已是一种较为自觉的构思方式。而这种三和弦显然来自当时的对位规则,从知识型的角度观察,恰恰是声部之间彼此协调、适合的产物。

前已述及,协和也是“相似性”中很重要的一个范畴,但其具体显现方式又是在不断变化的:如果说早期奥尔加农等惯用四、五、八度音程体现的是一种空洞的和谐的话,那么新艺术时期,较多的三和弦结构的使用,则表明了一种协调而丰满的和谐。

就横向序进而言,新艺术时期的多声音乐,在声部之间的总体相似性中,反向运动成为这一时期最具价值的进行。平行四、五、八度已被明确禁止,平行三、六度也只能被有限地使用,如有理论家认为,平行三、六度进行不宜超过三次,然后要进入完全协和音程。在声部的反向进行获得尊贵地位并成为主导的时候,原来在平行进行中缺乏独立性的声部开始趋向彼此剥离,各声部仍然是相似的,但这种相似性却不是建立在依附性的基础上,新艺术时期,出现了等节奏②关于“等节奏”,是这一时期的一种特有的使乐曲获得统一逻辑结构的一种手段,它建立在周期性反复出现的音高系列和节奏系列的基础上,固定的、可以反复出现的音高系列被称为“克勒”(color),而同样固定的、可以固定出现的节奏系列被称为“塔里”(talea),二者以不同的周期循环,可以有多种不同的灵活组合,构成所谓“等节奏”。一个“塔里”里面可以有多个“克勒”的反复,一个“克勒”里也可能包含多个“塔里”的反复,“克勒”与“塔里”可以同时结束,也可以不同时结束,而形成二者的交错重叠。具体谱例可参阅于润洋主编《西方音乐史》,上海音乐音乐出版社2001年版,第44页。技术,在经文歌中,圣咏声部越来越失去了它原初的意义,它已不再是别的声部的仿效对象,甚至也不是其它声部阐释的对象(上方声部的歌词大多是世俗性的法文歌词),它此时变成了一种作曲的技术手段,它舒缓而持重,类似一个坚实的大地,支持着其它声部在它上方歌唱。这里没有权威,各声部各司其职,彼此平等而独立(平等也是西方早期相似性网络中的重要特征),沿着各自的轨迹运动,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .却又相互配合、彼此映照,保持协调、交织或呼应。在《回旋诗》《叙事曲》等世俗体裁中,固定声部(Tenor)更常常是自由创作的世俗旋律,它们往往流畅而生动。新艺术时期,在马肖的创作中,固定声部有时居于中间,而在其下方分裂出一个对应固定声部(Contratenor),这种情况下,就形成了四声部,这已经是经典四部和声的预示,各个声部的关系就更是平等的对位关系。

在注重声部总体协调的意识驱使下,这时期对于不协和音的处理已有了较为规范的方式,包括四度、二度、七度在内的不协和音通常需要解决。上例中可以看到,各类不协和的倚音、延留音、辅助音等的有效解决,这种解决同样也是协调的产物。

与反向进行获得了尊贵的地位相适应,新艺术时期,双导音终止式在马肖的作品中得到广泛的应用。如前所述,奥尔加农时期,音乐的结束大多是以级进的方式,经过二、三度到达同度而结束,这种结束方式缺乏音乐逻辑的必然性,结束音也缺乏对其它音的内在引力,是一种松散的、缺乏紧张度的结束方式。而双导音的典型特征为上方两个声部均半音上行级进解决,低声部下行大二度级进解决。即外声部从六度进行到八度,低声部与中声部从三度进行到五度。双导音进行,以及外声部六度与八度的彼此吸引,激发了一种趋向性的运动(交.感),同时它们又相互抗衡,保持彼此分离的个体独立性(恶感),在“交感”“恶感”的对立中,它们形成一.. .对对子,从不稳定、不完全协和的六度进行到完全稳定、完全协和的八度,最终被同一在一起,经由这种二元逻辑,获得了一种总体性的力量,使得终止获得了更加肯定的效果,因而具有标志性的意义。

谱例10.马肖《La Messe De Nostre Dame,Agnus Dei》,第1—5小节[20] 24

谱例11.马肖《La Messe De Nostre Dame,Kyrie》,第61——65小节[20] 3

从上述谱例中可以看出,终止式中,低声部从E大二度下行到D,高声部#C作为导音之一半音上行到D,纵向上形成六度到八度的进行,#G作为另一个导音半音上行到A,低声部与第二声部则构成从大三度到五度的进行,由此形成典型的双导音终止。

在双导音终止式的基础上,意大利作曲家兰迪尼(Francesco Landini,1325——1397)形成了著名的兰迪尼终止式,即外声部从六度先进入五度再进入八度,这种终止式从横向上缓和了旋律中导音的直接倾向性,使得终止的音响更为柔和。但剥除装饰性因素,其内在骨架依然体现的是上述双导音终止式“交感”“恶感”的构型原则。

终止式就像是一粒种子,在中世纪音程性和声中悄然萌发、生长,是和声结构最集中的浓缩,是未来调性和声的先导。当终止式逐渐从曲尾向曲中转化时,这种有中心的感觉进一步渗透进乐曲内部,使得音乐被分割成不同的句法结构并逐渐走向组织化,形成一个个有序格栅。 终止式的运用在促进曲式结构的形成方面具有重要作用,叙事歌的AAB结构、巴拉塔的AbbaA结构等[18] 111-114,通过终止式形成的有序格栅,形成明确的曲式结构的内部分界。

与双导音终止式类似的是,新艺术时期还产生了一种“伪音”(music ficta,拉丁文)现象,这是一种重要的变音现象,构成对位规则的重要组成部分。维特里(法,Philippe de Vitry,1291——1361)在《二部对位艺术》中对伪音的定义是:“当我们将全音变为半音,或者倒过来将一个半音变成一个全音时,伪音即产生了,因为每个全音均被划分为两个半音,并且可以频繁地在所有的音上应用变音记号。”[18] 88在具体的实践方式中,J﹒d﹒莫利斯(Johannes de Muris,法,1290——1351)还制定了具体的规则,当小三度以上方声部二度上行的方式进入五度或其他完全协和音程时,小三度的上方声部必须升高半音;当大三度以上方声部二度下行的方式进入同度、五度或其他完全协和音程时,大三度的上方声部必须降低半音;当小六度以上方声部二度上行的方式进入八度或其他完全协和音程时,小六度的上方声部必须升高半音;当大六度以上方声部二度下行的方式进入八度或其他完全协和音程时,大六度的上方声部必须降低半音。[18] 88-89诸如此类的情况产生的变音,都被称之为伪音(见谱例11)。这些因伪音而产生的半音进行,强调了音程连接中的倾向性,进一步强化了音程进行的内在引力(“交感”“恶感”),将音关系纳入较强的必然性轨道之中。伪音的出现对于后来教会调式向大小调靠拢甚至对于调性和声的形成都具有极为重要的意义。

从知识型角度观察,这一时期的双导音终止式和伪音现象尽管体现了“交感”“恶感”的相似性构型原则,但其中已蕴含了“相似”知识型的对立面,即对立与统一的二元范畴。巴洛克时期,随着“相似”知识型的坍塌和“表征”知识型的取而代之,原本隶属于相似性构型原则的“交感”“恶感”的对立统一关系被纳入了调性和声的体系内,并在调性和声内获得了勃勃生气。