古代海上“中国声音”

——妈祖海祭鼓吹音乐探究①

杨旻蔚(莆田学院 音乐学院,福建 莆田 351100)

马 达(广州大学 音乐舞蹈学院,广东 广州 510006)

海神妈祖信俗文化是中国海上文化重要的一支,在海上它是支撑古人战风斗浪、克服艰险、漂洋过海的一种精神力量,因此,在中国古代长期海洋活动中形成一套由出海人代代相传的海祭礼仪,其活动内容多以鼓吹乐司之,经过长期多元文化的互鉴逐渐形成较为固定的音乐形式,即选用音响强大的“锣、鼓、吹”等乐器做为乐队主体进行鼓吹合奏。由于受到海神妈祖信仰的加持,此乐在海上吹奏中被赋予神性的吉祥意义,故在古代海洋活动中被民间长期传承。也因此在特定的海洋行乐环境中,此乐被称为妈祖海祭鼓吹音乐。因此乐所具有的中国海洋文化的特征,在古代长期的多国海洋文化视听交流中,慢慢凸显出船只行航的国籍视听识别功能,遂成为一种古代海上的“中国声音”景观。

一、中华古老祭祀文明的海陆变迁

(一)中原礼乐文化南下的多元融合

妈祖海祭鼓吹虽于中国东南沿海的妈祖信俗中衍生,并随古代海洋活动活跃于海上。但是它在海洋传播中表现出的内在文化气质,不只属于中国某个地方性的一个乐种,而是以世界传播角度呈现出古代“中国声音”的视听认知特征。此观点首先由这个乐种的音乐本体分析中得到初步论证。通过多方调查对比,笔者认为,其音乐本体并非由东南沿海的土乐衍生,而是更接近早期北方南下的秦汉鼓吹乐。据传秦汉鼓吹乐最早是由北地雄豪班壹所创,早在汉魏时期,当时的军乐队即被直接称为“鼓吹”[1]。而此乐,正是后世国家官方祭礼妈祖的仪式鼓吹音乐的源头。古代妈祖海祭亦是官祭的一种,故而早期使用的皆是此类陆地官祭鼓吹,后世在表演的艺术形态上虽然不断发生演化,但鼓吹乐的音乐本体被很好地保留,至今传承使用有秦汉鼓吹中古老的大型吹器。《汉书·叙传》提到:“始皇之末,班壹避地于楼烦,致马牛羊数千群。值汉初定,与民无禁,当孝惠、高后时,以财雄边,出入弋猎,旌旗鼓吹。”[2]所以,从源头上看,因由北方游牧民族而来,这种早期的鼓吹乐在北方从产生之初,便具有宽阔草原上对声音的实用通讯功能的音响需求。后有研究表明,早期军乐“自秦汉以下皆为鼓吹乐”[3],既是对鼓吹乐具有通讯和其它音响上的实用功能的佐证,又是此乐由北南下的一种说明。一说是由朝廷的武官军乐下放到民间而成,谓之“东边司吹,西边司鼓”,因而各地官祭采此鼓吹乐进行司仪之用。因此鼓吹的兴起正是骑兵兴盛的西汉,此乐器使用的环境地势较为辽阔,能纵马司乐,所以此乐与古代重要交通工具“马”有着不解之缘,即使到了后期并不是纵马行乐,亦是常与“马”结合进行司乐。中国东南沿海地区当地大多不盛产马匹,但妈祖出游仪式中却普遍传承以马队出游并司鼓吹乐,这种与当地传统并不切合的独特音乐文化特点,可佐证妈祖海祭鼓吹乐与秦汉鼓吹之间的某种渊源。

因此乐并不仅限于妈祖海祭,而是在民间有较为广泛的用途,所以此鼓吹乐在北地南下中与各地民俗文化产生千丝万缕的关系。所以在古代许多资料中,皆能寻到此乐由北南下后的使用线索。例如,清《儒林外传》中就曾对此“马上吹”的使用进行过文字描述。福建“华安二宜楼音乐彩绘”九世同居图,其图中有一组清代所绘“唐郭子仪”鼓吹乐演奏画面,其中绘图者将鼓吹乐的“长号”“号筒”和堂鼓混搭合奏,“因其音量很大,所以被作者置于画面的最右侧”①“华安二宜楼音乐彩绘”九世同居图(共5),其四为“第一家”位于二宜楼主堂第四层。,其乐队配置与妈祖海祭鼓吹乐队配置十分吻合。一则证明此乐自唐开始即为古代军队仪乐,并保留乐种传承到清代,二则亦说明此乐在中国东南沿海的民间有频繁的使用,其音响之强,只能将其偏于一隅方能不影响宴上诸客。有《日知录》记载:“鼓吹军中之乐也,非统军之官不能用。今则文官用之,士庶用之,僧道用之,金革之气,遍于国中……”[4],此文亦说明鼓吹乐自北南迁后,明清开始从军方使用下放到民间使用,得到了东南部民间的广泛喜爱,其中特别指出在官方、民俗、宗教等几个主要场合皆有使用,这与妈祖信俗在海祭上的性质亦是重合的,妈祖的古代祭祀文化即融合官方、民俗、宗教等为一体,故此鼓吹能够极好地融入妈祖信俗的音乐内容之中,并借助妈祖信俗的传播,由陆地向海上衍生,逐渐发展成为古代海上文化中重要的祭祀音乐。因它在古代海事中特殊的神性地位,此乐被很好地保留至今,而这也是此古老鼓吹乐种“现今中原传统中心文化地带已经几近失传,却在偏远的中国东南沿海被保留下来”[5]的重要原因之一。

(二)衍生于海洋传播的行乐功能

北地鼓吹音乐由北南下,在演化中从内陆转换为沿海和海洋的环境,衍生成为一种服务于新环境的特殊乐种,成为今人所称妈祖海祭鼓吹。因其乐声蕴含的精神力量对出海人行船具有重要意义,故此乐不但具有神性喻意,在现代电声通讯手段运用于航海之前,妈祖海祭鼓吹音乐不仅是具有祭祀仪音的功能,更具有一定海上声讯的实用功能。后因科技电声的发达,此乐渐渐被先进的电声通讯技术所淘汰。在现代航海中,虽然亦有海祭,但一般少以人力现场司乐,而常以电声替代。从乐种的发展上说,它只是古代北方鼓吹乐的沿续,而非新乐种,此乐在古代资料中显示出的音乐特征,亦只是一种陆上艺术形态到海洋艺术形态的嬗变,其中华祭祀文明的文化内核未曾变化。纵观各朝代妈祖活动的兴起,皆是因中原朝廷重视海洋活动此前提下形成的推动发展,故而从这一国家行为上说,妈祖祭礼音乐并不是单纯的民间祭祀文化,而是具有国家级别高度的海祭,即使后期下放民间,也在许多地方祭祀中很好保留这一特性,此论点可由多地妈祖民间祭祀至今仍保留“少牢”规格可得证明[6]②古代国家级祭祀中“太牢”以牛、羊、豕三牲全备献祭,“少牢”以羊、豕献祭。各地妈祖庙一般沿用“少牢”规格祭祀,详见:郑丽航﹒宋自清代国家祭祀中的妈祖综考[J] ﹒世界宗教研究,2010(2)。。所以,无论此乐在不同时期的艺术形态上发生何种变化,它呈现的都是厚重的中华古老祭祀音乐文明,这为之后此乐在海上成为世界海洋传播活动中的“中国声音”景观,奠定了重要文化基础。

二、基于海洋环境的独特艺术形态

关于妈祖海祭鼓吹音乐,古代直接的文字记载并不少,以清代最多。如清康熙二年(1663)张学礼《说铃·使琉球记》[7]等,明确有海事中的鼓吹乐使用记载,但并不是将它做为一个海洋音乐的乐种来记载,而是笼统地将它定位成一种服务于海事功能的音乐行为。这种与海洋息息相关的古代音乐,亦属于“活态传承”[8],在古代曲谱、曲集无法有效保存的情况下,对此乐的研究也曾一度陷入停滞状态。后笔者通过对妈祖活动所留存的诸多古代图像进行考查,整理出一系列绘有海祭鼓吹音乐信息的古代图像,其中,以清代的图量大而内容丰富,此研究才得以继续展开。这些古代绘图,对“妈祖海祭鼓吹”有着较为直观明了的绘载,易于对乐队的细部进行分辨和比较。在诸图的鼓吹乐队中,有一种大型主奏乐器“箫呐”出现的频率非常高,为妈祖海祭的标志性乐器。此乐器的研究,对探索古代海祭妈祖鼓吹音乐,具有较为重要的研究意义。

(一)以使用大型铜管乐器“箫呐”为标志

在此鼓吹乐队中,传统以使用一种特殊的大型铜制吹管乐器“长喇叭”[9]为标志,此乐器在古代妈祖鼓吹图像中有极高的出现频率。笔者前期通过查阅古代图像、文献资料,结合田野调查和对民间乐器制作的艺人走访,将此吹管乐器根据莆仙方言音译为“箫呐”(xiao’ga,又名哨角、哨叭,见图1)[10]。亦有学者称其“长喇叭”[11]“铜喇叭”“长号”等,具有异地多名特点。因特定海洋行乐环境的传播需要,此乐器与多地多元的宗教、民俗文化互融,逐渐衍生成现今所述“箫呐”,而此音译名并非笔者最早提出,其谐音名早在明代即有记载[12]。此乐器为更好适应海洋传播的需要,在长期的民间制作中产生一些区别于内陆铜制吹管乐器的特点,例如它具有许多金属乐器所不具备的“亲水性”,吹奏之前,船员常以清水或海水灌入哨口,民间称为“润声”,而后开始吹奏。前期研究中发现使用多年的老箫呐,在喇叭口内侧处会留下明显的水蚀痕迹(见图2),而在后期研究推进中,还发现有宫庙在制作此乐器时会在器管内侧涂上一层红漆防水(见图3),用以避水侵蚀。在古代妈祖海祭鼓吹乐中,此乐器被作为主奏的大型吹管乐器使用,是整个海祭鼓吹音乐色彩的支柱。民间以在海祭中将吹响此乐器的行为奉为出海人吉祥、平安的象征。在福建、台湾等地,至今还保留“吹箫呐(哨角)、喻吉祥”的商人海户之传统习俗。所以,“箫呐”这件乐器在妈祖鼓吹乐队中的仪式主导性地位以及在妈祖传统文化中被赋予的浓烈的吉祥喻意,使它成为妈祖鼓吹乐的标志性乐器,并成为区别于其它鼓吹乐种的一个关键所在。

图1.当代直管与弯管两种“箫呐”① 笔者拍摄于福建省莆田市莆仙民间铜管乐器手工制作老艺人处,因其不愿透露真实姓名,此处称林某(1946年— ),小名“阿平仔”,莆田仙游人,其制作技艺传承自其父林元某(卒),2017年3月。

图2.无上漆箫呐的喇叭口水痕② 同图1。

图3.内壁上红漆的箫呐③ 笔者2018年11月19日上午约11:00采风拍摄于福建省莆田市湄洲岛天妃故里博物馆,有关专家推断图中乐器为民国时期所制。

此乐器在妈祖活动中有两个主要用途,一为开道仪仗,一为祭祀仪音,均在妈祖海祭中具有重要的仪式功能。但此二种用途在使用乐器以及音乐功能定位上有一定区别,极少的地方和场合也有将此二者综合混用。妈祖开道仪仗中,一般只使用箫呐,如仙游兰友宫、台湾大甲镇澜宫、北港朝天宫等。但在现今诸多民间祭祀仪音中,多加入体型较小、旋律感较强的唢呐、笙等乐器,现今只有极少数场合保留大型吹管乐器“箫呐”的使用,并与傩舞等祭祀舞乐结合,配合鼓点形成具有行进特点的祭祀舞乐,为出海人驱邪僻恶,如福建仙游、平海一带的皂隶摆,这种乐舞在音乐上主要是以反复鼓吹为仪式步骤的信号,一般重复时音乐没有大的变化。但由于箫呐和唢呐、笙等乐器在音量上的较大差距,即使是混用,一般不会同时齐奏,而是由箫呐吹奏长音进行具有仪式性功能的开头、过渡或者结束部分,由小型吹管乐器主奏乐曲的旋律部分。还有部分地区的妈祖鼓吹乐中,箫呐是做为“马上吹”的合奏乐器使用的。马队“出游”的妈祖民俗活动方式,在沿海地区十分普遍,此与古代东南沿海一带设“渡马船过海”有一定的关系,因要以船渡马过海,于是祭请海神妈祖护佑船只平安,遂民间将此祭仪传承至今。早期民间乐队由8人骑马吹打,除了箫呐一对,乐器中还常设公母吹一对(分别吹奏高低音的两只大唢呐)、小钹、釯锣和大金(大锣),用的均是大鼓,而非体型稍小的背鼓。队伍进行中,公母吹负责旋律部分,箫呐仍只是做为仪式性的长音之用,一般会吹奏以三度、四度、五度或者八度的高低双音。此种演奏的曲牌也较丰富,由于工尺谱的失传,其古代调不得而知,现今流传的大多为四拍子的徵、宫调,以五声为主,采风中发现早期有的乡村仪式甚至还加入八角琴、三弦等民间弦乐进行演奏,如平海天后宫。亦有后期的民间妈祖活动中,将鼓吹乐与体育舞蹈结合,形成一种极具特色的民间花式车鼓。其乐以车载鼓,或者将鼓背于身前(身后),并号令一队锣、钹等打击乐器进行团队演奏,突出在击奏时整齐的肢体表演。表演中,箫呐仍为其仪式乐器,与鼓点相和,具有操控步骤的功能,如泉州安海“啰嗦嗹”[13]。

笔者从以往的莆仙地区音乐资料中(大约20世纪90年代)所得在此时间点以前的“箫呐”在妈祖祭祀中的吹奏旋律,多由三度、四度和五度音连续吹奏,即前文所说“福、禄、寿”,形成号角式的简单旋律,此旋律在古代海事中是具有一定的通讯功能属性的。但在2017年妈祖文化发源地莆仙地区多个宫庙采风中,却发现其中多数妈祖海祭仅以单音、双音八度或者“合、上”(5、1)两个音的吹奏来完成,并未发现其中“工”(3)音的使用。但在对老箫呐进行试音过程,笔者确认其乐器是可以准确吹奏出“工”音以及相关音程的连续联接的。对比单音吹奏和音程较远的双音演奏,音程越近的音之间的连续演奏,需掌握更加娴熟的唇振技巧,所以演奏难度相对更大。对比较为单一的单音或者双音的长音式演奏,曾经的“合、上、工、六(5、1、3、5)”的吹奏显然音程结构更加丰富。“工”(3)音在民间使用中消亡现象现阶段没有较为确切的说法,笔者初步推断此现象应与当地民间箫呐的信俗音乐生态产生变化有一定的关系。近现代开始,电声技术开始替代鼓吹音乐在海事上的重要声音功能,随着大型海船对更先进的电声声讯技术的采用,鼓吹音乐在海上的发展空间受到挤压,虽然最初在民间中仍保有一席之地,但缺少经济基础的零散海户是不足以支撑此乐种的完整传承和此音乐文化的发展推动的。在此情形下,久而久之,在民间传承中便出现对此乐种进行简化吹奏的旋律及技法的现象。再者,海祭鼓吹乐的这个现象也极大影响了民间宫庙在妈祖祭祀时的鼓吹音乐发展。海上声讯功能被电声技术的汽笛取代后,船祭鼓吹渐渐减少,剩下多为岸祭或者陆地的宫庙祭、民俗祭,一般由宫庙和村民组织完成,以信俗仪音功能为主。司乐的人选大多从不具备专业音乐素养的村民中选择,带有较强的偶然性和随机性。宫庙吹手,即由村长组织村民进行试吹,选出天生能吹响此铜管乐器的村民,再由上一届的吹手进行简单的教学①笔者于2018年3月20日赴福建省莆田市仙游县枫亭镇兰友三妈宫采风所得记录,受访者陈阿周(1949— ),莆田仙游人,连续担任兰友宫吹手约16年。,例如仙游兰友宫。村民平时忙于生计,无暇练习,其吹奏技艺一般较为粗陋,故在传承中保留部分仪音功能的基础上简化吹奏音程,亦是常见的现象。甚至有的地区最终只保留鼓、钹等更加简易的打击乐器合奏,而演奏技巧相对较高的吹管乐器“箫呐”则被慢慢放弃使用,或者转变为一种单纯的仪式道具,基本失去乐器的吹奏功能,以工业塑料材质制作的大型乐器模型服务于民俗活动中,如前文提到的“东岳观”祭仪(见图4)。当然,当地对此音乐技艺传承保护工作的忽视亦是一方面原因。但是,纵览仪乐发展“由繁入简”的“古礼至今礼”[14]的发展规律,这个“工”音消失的文化现象确实是符合中国仪乐发展的大规律的。总之,“工”音消失的更加详实的原因,可以待后续研究中继续探寻。

图4. 江口东岳观出游活动② 笔者于2017年10月1日赴福建省莆田市涵江区江口镇东岳观采风拍摄。

(二)以行乐环境划分乐种分类

妈祖海祭鼓吹音乐是以海洋环境为此乐的生存土壤。但此乐最初并非成于海上,而是由陆上传播应用而成,故此乐种的成形,是顺应人类社会由陆地向海洋发展的需求而诞生。基于此社会需求有环境上的变迁,妈祖海祭的行乐在具体环境选择上,也大致分两种:船祭和岸祭。二者虽同为海祭,但在音乐的仪式功能和乐器配置上仍是略有不同。船祭的行乐地点在船身之上,有时于船泊靠岸时行乐,有时于行船途中行乐,通常仅具有祭祀仪乐功能,但在一些特殊场合,如船队海上行船如遇天气能见度较低时,有时此乐也同时兼具海上声讯功能,以鼓吹声音的传播感知为各船之间的行船方向、距离、队形等提供有效的提醒和调整。岸祭的地点一般在沿海的陆地,分为开道式的行进乐和仪乐式的立奏乐两种,通常具有固定的行进路线和行祭地点,行进时奏乐,时间一般较船祭鼓吹的更长,有时能长达几天甚至更久。不论船祭或者岸祭,在场合上皆分官祭和民间祭,官祭的排场声势更高,且在早期对礼乐制式是有严格规定的。明朝后期官祭下放民间,乐队虽有所简化,但大体仍保留仪程和行乐的鼓吹本体,主要缩小的是规模和排场。

1.船祭鼓吹

研究妈祖船祭鼓吹,笔者认为以清木版画“救郑和”一图(见图5)最具研究代表性。“救郑和”之图录于清代《敕封天后志》卷下第四十三则故事,作者林清标,乾隆六年(1741)举人,应台湾兴建天后宫的邀请,在明代刊本《天妃显圣录》的基础上编写《天后志》,后经朝廷敕封成书《敕封天后志》,又名《天后圣迹图志》《敕封天上圣母宝録》,此书初刻于乾隆四十三年戊戍刊本(1778),龚氏大通楼旧藏[15],后世多次翻刻,其有嘉庆二十年庚辰刊本(1820)、道光二十三年癸卯(1843)仓林林湛续刊本2册,以及后世不明刊本由莆田县档收载,因受官方敕封,文本传承线索清晰,且保存完好,其图文内容对后世妈祖文化的传播发展具有巨大的影响和意义,亦是研究明清妈祖音乐的重要资料之一。

全图(见图5)下方为海浪,上方祥云上绘有一组8人的妈祖仪仗乐队,6人手持乐器,方位上从前到后分别为1鼓、4吹、1锣,构成一个配置完整的小型鼓吹乐队。原文文字点明图中故事时间为明代永乐,地点为海上,事件为郑和下西洋。由“俄闻喧然鼓吹声”此句可得:图像中仙乐仪仗为鼓吹乐队;乐队的音响特征“喧然”,表明此乐队演奏的音乐具有音量大、音响强的特点。图中各人物姿态所示,司鼓者立在队前,以回身敲打的姿态面对诸人,显示其乐队总指挥的地位;锣在最后,司锣者的身体不但曲膝前倾,还以侧身的角度与司鼓者对望,互动的姿态生动明了;两支弯管的箫呐朝上、两支直管的箫呐朝下,应是动态演奏时乐师们姿态变换中的一个瞬间定格画面。由此亦可得出,古代海上鼓吹乐队的诸人在司乐时并不是自吹自擂,而是有组织的配合,乐师的摇摆动作不是随意进行的,而是上下错落,有序规范,不似通常宗教或者祭祀仪乐的庄严肃穆,而是具有明显的民俗文化的表演性。因是在进行中的吹奏表演,此鼓吹乐可归为“行进乐”的一种,以双耳系绳背鼓,符合民间妈祖活动中行进击鼓的传统。从民间传统仪式规则上说,妈祖出巡应为“鼓”开道、“锣”断后,妈祖回宫则相反,为“锣”开道,“鼓”断后。因此图中将司鼓者画于乐队行进方向之前的位置,表示此图中仪式为妈祖出巡场面,鼓先而锣后,每一个喇叭口的上扬和下摆都有较为严谨的设计,并受到鼓点制约,契合妈祖活动的传统仪式规则,可见构图严谨。

图5. 清《敕封天后志》木版画“救郑和”图[16] ① 此图采自(清)林清标著《敕封天后志》卷下第四十三则故事“救郑和”木版画插图,载于:妈祖文献整理与研究丛刊编纂委员会编﹒妈祖文献整理与研究丛刊,第1辑[M] ﹒厦门:鹭江出版社,2014:447。

妈祖活动常用吹管乐器中,只有箫呐分直管、弯管两种,直管箫呐外形与闽地的大吹外形类似,但从以下两点可分辨二者的不同:第一,器体长度与人物身体的比例。从比例上看,图中四支吹的器长均长于人物手臂,其中两支直吹大约长于人物身长的二分之一,而一般的大吹器长并不超过成人手臂、大约只有50cm,但是箫呐长度大约为130-150cm,因此从长度比例上判断图中直管乐器应是箫呐而非大吹。第二,吹奏的姿态。从图中人物嘴部特征可知:两位女乐手在吹奏时,其中一手是在吹管哨口位置并将其贴于唇处,另一只手均为抓握器身而非手指对音孔的按压姿态,此特征符合箫呐无孔的特征。弯管的箫呐与人体比例所示,约为手臂长度的两倍,符合现今弯管箫呐的通常直线测量尺寸130-140cm左右,因器体较大,民间一般由男性吹奏。图中人物嘴部特征所绘细节较为逼真,所绘正是箫呐较为独特的“斜吹”技法。

仪式中,箫呐能够吹奏合、上、工、六(5、1、3、5)四个音,有“福、禄、寿”三星拱照的吉祥之意[11]。虽然它的艺术表现较为单调,但在古代没有电声扩音条件的情况下,箫呐拥有约1﹒2-1﹒6m长度的较大器体,即拥有较为强大的音响,且管壁和哨口打造极薄且小,整个乐器的重量仅为0﹒5-1kg左右,故在试音中被更多学者推断为偏高音的乐器,音色十分嘹亮,穿透力强,具有良好的传播性能,适用在空旷的海上进行演奏,故在音响和音量上均具有小型吹管乐器不可取代的优势。另外,它硕大器型和铜制外观均显大气、高贵,符合海洋活动中的仪式感,而常用于海神妈祖祭仪,也使它更具有神灵赐福的吉祥喻意,所以在民间海运中得天独厚、倍受推崇,也使它能在海洋活动频繁的中国东南沿海被保留流传至今。2件打击乐器,分别为一锣、一鼓。演奏姿态上,锣、鼓的两个女性人物均是双腿微曲、身体前倾,可推断图中场景正处于具有肢体表演的演奏状态中,也说明此海上鼓吹乐队在进行演奏时,并不是单纯击奏或坐奏,而是同时具有肢体表演和行进奏乐的特征。图中锣的器体较小,应归为小锣一类,锣面与人物脸部大小相近,中心有一明显圆形,器形小巧便于携带,音色铿锵。立于乐队前的小鼓,其外形似小号的现代花盆鼓,系带背于胸前,双耳、双面、双锤,从图片中人物身长与鼓的大小比例推测,鼓高约小臂的长度,上鼓面直径与一只手张开的大小接近,下鼓面直径约为手掌的长度,鼓身最宽处与腰同宽,鼓锤的长度与人脸相近。目前研究中,暂时未找到此鼓在海民中的实物流传,在民间走访中,妈祖宫庙老人纷纷表示此鼓应为一种“外来鼓”,故原鼓名暂不得而知。根据民间妈祖文化中司鼓命名的特点,因系绳挂鼓于身前进行中敲打的小鼓,故笔者将其暂归于沿海民俗文化中所称“背鼓”一类。研究中,笔者利用闽地传统的牛皮竹钉制鼓工艺根据图中外形尺寸复制此鼓①由莆仙民间鼓师林文庆监制,林文庆(1966— )制鼓艺人,其技艺传承自师父林某。,试音发现此小背鼓的音色极为清脆,若以手击鼓边呈独特的高音状“梆梆”声,单锤击打下音响不强,但其音色具有较强穿透力。

在古代,船祭鼓吹活跃在中国海洋音乐与海外各国文化交流互通的第一线。在民间走访中,常听到沿海人对一些鼓吹乐器以“外面”(即“外来”)和“本地”进行区别,并称各时期的妈祖活动中,都常有一些“外面”带回来的新东西。这种“外面”和“本地”的民间朴素说法,是基于东南沿海浓厚的世界海洋传播背景的。这些东西有的在妈祖活动中被传承沿用下来,有的只是某个特定的时代使用,很快就被更新的东西所替代,消失在历史长河中。其中也有极少数,在传播中受到多地多种文化的互融,逐渐形成一种新的事物。例如前文图中船祭所用小背鼓,其外形与现代定音鼓相似,但来源暂时无法考证;文中所述箫呐,在吹嘴的构造上也存在特殊之处,其传承上为“漏斗”形吹嘴和“杯”形吹嘴两种。两种吹嘴的形制,同时应用于同一地区的不同宫庙,从地区上看几乎是没有区域界线的,交杂使用,一直传承到现今。同时出现这种现象的地区,也并非小范围,如妈祖文化发源地莆仙地区是如此,而妈祖文化盛行的台湾地区亦然。笔者认为,这是一个比较特殊的音乐文化现象。经笔者对箫呐的试音考证,此号与同时期的世界各地的许多号的音律水平都是基本一致的,例如犹太教的别辛(buisine),伊斯兰教的那菲利(nafili)等;在功能属性上也颇为相似,一般是为信俗音乐所用。箫呐和同时期的这几种号之间的关系,现阶段尚无法加以推论,只能做为古代海洋传播环境下音乐文化交流的某些线索进行下一阶段的继续探究。

2.岸祭鼓吹

在传统妈祖仪乐中,船祭与岸祭的鼓吹乐异同之处,可由对比古代妈祖事件“册封琉球使”绘图得出推论。荷兰馆藏七幅组图之一《琉球阴护册使》、仙游枫塘宫48幅壁画之一册封琉球使、天后圣母圣迹图志之琉球册使三副图中,均是岸祭的鼓吹场景,其诸图中也都绘有一组以箫呐为主要吹器的鼓吹乐队,但演奏的乐器更多,站位以箫呐为首。其中,荷兰馆藏七幅组图之一《琉球阴护册使》(见图6)中乐师的穿着较特殊,不似清朝乐服,且头戴笠帽,此衣着在现今台湾和琉球民间均有民俗传承。演奏时身体挺拔,没有明显的行进姿态,应是已经完成行进,立于原地的演奏画面,以吹在前,鼓在后,这种站位与箫呐的开道功能相符。在吹管乐器中除了箫呐,岸祭还加入笙的演奏,加强音乐的旋律感。箫呐擅奏单音、长音,故在只有箫呐为吹器的鼓吹乐队中,重仪式性而轻旋律性。笙的加入,说明岸祭比之船祭更注重音乐的旋律表现力,此特点也与岸祭所用鼓器有密切关系。岸祭所用单锤法鼓在司乐时通常伴有仪式吟唱,一边单手击奏,一边吟唱祭文。鼓吹并有伴唱的音乐形式其历史亦可追溯北方早期鼓吹乐,蔡邕《礼乐志》:“汉乐四品,其四曰短箫饶歌,军乐也。”[17]这种古老的音乐生态,在妈祖的海祭鼓吹中,被很好地传承保留了下来。此种古老的祭仪音乐形式现今在妈祖文化发源地莆仙地区仍有传承使用,如莆田镇前大路宫元宵妈祖出游仪式。

图6. 荷兰馆藏七幅组图之琉球阴护册使[18] ② 此图现珍藏于荷兰阿姆斯特丹国立博物院,为《天后圣迹图》组图之一,本图转载于:肖海明﹒荷兰阿姆斯特丹国立博物院藏清代《天后圣迹图》研究[J] ﹒宗教学研究,2017(2)。

福建莆田镇前大路宫每年元宵节举行传统鼓吹吟唱。大路宫自明代建宫,香火传承至今,因建于通海的水路之侧,每年的元宵妈祖出游之际,由临近几个村的村民共同组织此吟唱仪式,至今约有几百年的历史,属传统的岸祭。所用古代吹器音乐现今已经失传约二十多年,正与“福、禄、寿”记载时间大致吻合,吹奏谱已不得而知,只有鼓器和吟唱仍有传承,为直径约20CM的单锤法鼓,左手持鼓,右手单锤击奏,同时有法铃伴奏和仪式吟唱。此吟唱介于唱与吟之间,由村中青壮年男性在宫前齐声吟唱,人数大约在十到二十人不等,不允许女性参与吟唱。因此,笔者推断此男性吟唱习俗,应与古代出海只能为男性的民间海洋传统有关。其音乐由笔者采风记谱 ,具体如下。(见谱例1—谱例3)

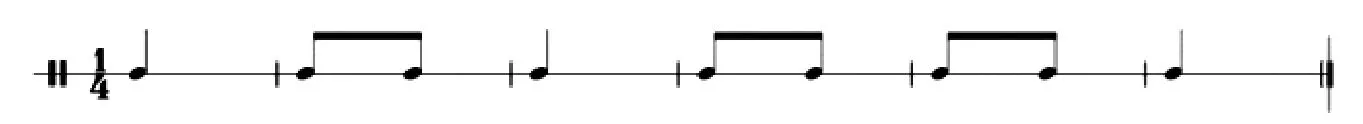

谱例1.单锤法鼓记谱

谱例2.法铃记谱

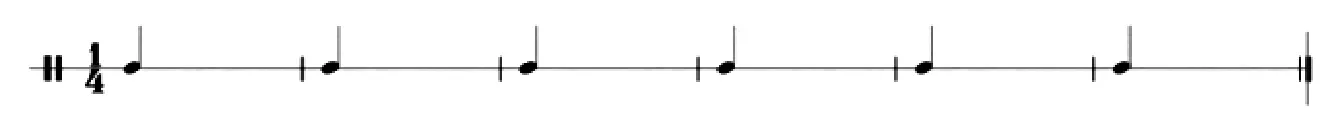

谱例3.吟唱记谱

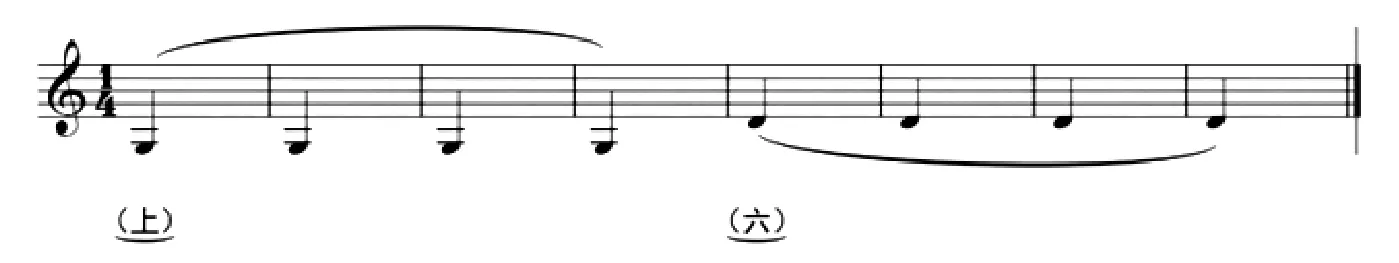

笔者推测若加入箫呐合奏,在开始部分吹奏仪式长音应为(见谱例4):

谱例4.箫呐记谱

由于诸多历史和社会原因,箫呐在此宫的使用已经断代,无法考证此鼓吹合奏音乐真正的原貌,只能根据现有乐谱的曲体进行推理配器。

故妈祖海祭鼓吹音乐在民间鼓吹乐和信俗文化结合的基础上,经过长时间的发展,最终在海洋传播的持续推动下,完成了其在艺术形态上的蜕变,以其特有的音乐内涵和文化内核,成为一种服务于中国古代海洋传播的海上乐种。这一过程较为漫长,亦是完成海上“中国声音”艺术形态上的最终呈现。

三、以史为鉴的传播意义

(一)以乐声形式传达古代中国的海洋形象

妈祖海祭音乐是以妈祖信俗为精神媒介,使音乐与自然、音乐与人之间达到某种心灵交流的一种音乐,所以它以声音景观的形象,向海上世界传播的是海神妈祖的主旨:大爱。这是一种集勇敢、智慧、善良为一体的情怀,宣扬古代人类勇于战海斗浪、并积极在海上施援救难的正气,更是古代中国儒、释、道精神在另一种环境中的诠视。它的存在,并非满足行船的人群对文化艺术的审美,而是具有信俗的精神需求和行船的声讯实用功能;并非战斗的号角,而是平和之音。从旋律上看,不急不缓的鼓点,吹管乐器稍慢的速度、节奏以及仪式长音的吹奏特征,是此乐以一种仪式乐音为符号的自我标识,传达的均是一种古代文明大国在音乐文化上的历史厚重感。

由明代郑和下西洋的资料中可得证实,当时其船队通讯为“昼行认旗帜,夜行认灯笼”,但遇有雨、雾、雪等不良能见度时,则用音响信号进行联络[19]。而在海上遭遇危急之时,更是中国船只海上救难的声音符号之一。在古代海洋行船的认知上,明确此音响在特殊的时刻有振奋精神、营造声势的功效,这是其它航海手段所不能替代的,结合海上妈祖的信俗精神力量,中国船只在起航、进港、能见度低或是遇到危险等特定的时刻,都会将此乐以一种神圣的形象适时地推动起来,以完成对航海人精神上的鼓舞和肯定。这种精神上的鼓舞,正是古代航海需求的勇敢者的精神。但因对旋律的需求较小,所以偏重用一些音响强、音色嘹亮、演奏技术简单的大型吹器。这是由于在海上因条件限制,在鼓吹音乐的定位上不能过多要求音乐的艺术性,故只能弱化其旋律感,侧重音响强大、利于辨听。说明古代中国对于海上声讯的开发,已经达到一定的程度,体现古人在海洋活动中的智慧。

(二)海外认知中的声音符号

关于妈祖海祭的许多国外记载,是研究妈祖海祭音乐在海上的声音景观形象的重要资料。其中有的对行乐记载较为详尽,应是出于外国人对来自中国的海洋音乐文化的好奇与仰慕,有的是海外传播中在当地扎根发展,成为当地具有华人特色的民俗音乐文化。

西班牙人马丁·德·拉达在《出使福建记(1575年6月至10月)》提到:“他们是兴泉道派来护送我们到泉州的。他们这样列队护送我们,擂着鼓,吹着喇叭、长号、短号,不停吹奏直到我们到达泉州,整个旅程用了两天,全部时间都如此。”[20]拉达自菲律宾到达中国,又由同安转到泉州,途中兼有海路行程,此则日记记载的是他在途中的一段见闻。在这段见闻中,他对这种中国沿海的鼓吹留下深刻的印象,并记下了此乐所用的几种主要乐器。说明在西班牙人拉达的认知中,此乐显然是一道具有中国风貌的音乐景观。又如《华夷通商考》中有一段描述为:“来长崎的唐人,号为船菩萨的,第一是妈祖,也号姥妈。……航来长崎的唐船,必有港口放石火矢;抛锚必鸣金鼓祝贺。……又在同一港中,当一船货物装缷完毕之后把菩萨从船上卸下,或返航让菩萨乘船的时候,沿途始终鸣金鼓吹喇叭。到达其船则港中同类船只鸣金鼓三三九遍……这是唐土的风俗。”[21]“唐”是古代外国人对中国笼统的称谓,文中描述中国船在长崎靠岸时的鼓吹音乐场面,在请妈祖上船和请妈祖下船两个重要的船祭仪式中,均须以出海携带的鼓吹乐进行演奏。这样的演奏,并非单纯船上的人们之间的互动,而是沟通人与海之间的声音媒介,故在演奏时必是声达四方。为了保证能在船与船之间传播信息,并某种情感的沟通,一般以单音或者多音长鸣演奏配合鼓点反复演奏,于是有了文中提到的“三三九遍”,体现此乐的仪式感。后文中又提到,如有同是中国的海船入港,其它已经先到达的中国船也需要奏以“三三九遍”的鼓吹,宣示中国船“团队”的存在,由此可见通过这种声音上的“身份信息”的交流,应是一种中国沿海民间朴素的外出抱团心理。新加坡华侨名医宋旺相所著《新加坡华人百年史》中曾转录1840年4月间当地报刊对迎妈祖的游行盛况报道:“迎接神像的游行队伍长约三分之一英里,沿途锣鼓喧天,彩旗飞扬……”[22]此段资料描述妈祖鼓吹的场景,对比前文古代资料,可得以下推论:从时间上说,此则晚了《出使福建记(1575年6月至10月)》两百多年,但二者在对行乐的规模和音乐主体的描述上没有大的变化,仍是以“长队行进司乐”为主要演奏方式,说明此乐由海上传播至新加坡后,很好地保留了这种中国沿海的民俗行乐风格;音响上看,“锣鼓喧天”,此与前文《敕封天后志》中所载“喧然鼓吹声”不谋而合;从演奏风格上看,“长队行进司乐”本身具有一定仪式感,这与《华夷通商考》《出使福建记(1575年6月至10月)》文中所记鼓吹行乐风格较为吻合,均具有仪式音乐的特征。在此则记载中,文中只寥寥几句对妈祖鼓吹场面的描述,但却录入《新加坡华人百年史》,这说明此乐在众多海外华人的视听感观中,是具有家国情怀的一种中国记忆。

从以上资料综合来看,可以推论,在中国古代海上交流中,此海上鼓吹文化一直是备受海外关注的。古代妈祖海祭鼓吹已经不仅仅是一种信俗音乐,基于它的中国海祭文化内核,它已成为海上的一道具有中国国韵的“声音景观”,具有丰富多元的表意空间,并在外邦人眼中具有一定的国籍识别功能。这种在海上声音景观文化上的交流互通,是由中国古代海上丝绸之路繁荣所催生的。也说明中国海洋文化在进步发展的过程中,与世界文明具有互通共进的特点。

四、结 语

综上所述,笔者通过音乐图像学分析结合多视角的研究论证,部分还原妈祖海祭鼓吹音乐在中国古代海洋传播中的原貌,论证其具有的古代海上“中国声音”的符号意义。它虽源于陆上鼓吹,但在长期的海陆环境变迁中,逐渐衍生一种海洋音乐艺术形态和特征,并兼具海上声讯功能和信俗文化传播功能。但由于近现代声讯功能被电声技术所取代,此乐在船泊通讯中的运用功能渐渐消亡,多只留存于现今妈祖信俗的各类活动中,并受综合因素影响产生一系列具有研究意义的文化现象。通过海洋传播,此乐向世界传达古代中国深厚的音乐文化底蕴与勇敢、智慧和大爱的海洋文化形象,对在古代扩大中国文化对海洋世界的影响力,起到积极的作用,并具有深远的意义,更对现今中国加快建设海洋力量、推动建设海洋文化,具有重要的历史借鉴意义。