阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓患者的效果及对动脉斑块的影响价值分析

杨光 黄丹维

【摘要】 目的:分析阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓患者的效果及对动脉斑块的影响价值。方法:选取2017年4月-2018年4月笔者所在医院接收并治疗的脑血栓患者110例为研究对象,常规组采用阿司匹林进行治疗,试验组采用阿司匹林联合他汀类药物进行治疗。分析临床效果及其对动脉斑块的影响。结果:治疗后,试验组神经功能评分为(7.04±1.02)分,颈动脉斑块面积为(1.02±0.14)mm2,均明显低于常规组(P<0.05);试验组治疗有效率为94.55%,明显高于常规组(P<0.05)。结论:阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓患者的疗效及其对动脉斑块的影响价值显著,可推广应用。

【关键词】 阿司匹林; 他汀类药物; 脑血栓; 疗效; 动脉斑块; 影响价值

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2019.05.070 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2019)05-0-03

脑血栓(cerebral thrombosis)是临床常见的疾病之一,临床多利用药物进行治疗,如阿司匹林,但大量的临床数据揭示,只用一种药物治疗脑血栓,药效缓慢,效果欠佳。寻求治疗之法,是本文研究的目的。笔者所在医院选择110例脑血栓患者为研究对象,分析阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓患者的效果及其对动脉斑块的影响,以下是具体的试验报告。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年4月-2018年4月笔者所在医院接收并治疗的脑血栓患者110例为研究对象,纳入标准:(1)符合《各类脑血管病的诊断标准》中关于脑血栓临床判定标准者;(2)经腰椎穿刺检查、生化检查、头部CT、头部MRI、脑血管造影(DSA、经颅多普勒(TCD、颈动脉及锁骨下动脉彩超等相关检查确诊者;(3)治疗前3个月未接受激素治疗者。排除标准:

(1)肝肾功能异常、凝血功能异常者;(2)合并患有严重器质性病变疾病者;(3)对阿司匹林、他汀类药物过敏者;(4)合并患有家族性遗传病者;(5)存在明显沟通障碍者。所有研究对象共分为两组,常规组及试验组,每组55例。常规组患者年龄41~74岁,平均(65.17±0.41)岁。试验组中,患者年龄40~75岁,平均(65.31±0.24)岁。本研究经医院伦理委员会批准。采用生物统计学方法对本研究对象的一般资料进行分析,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患者自愿参与本次研究,并签署知情同意书。

1.2 方法

两组患者入院后,进行一系列基础治疗,包括强心、脱水降颅压、吸氧、维持水电解质平衡、抑制血小板、抗感染等治疗,并叮嘱患者低盐饮食,保证绝对卧床休息。

常规组采用贵州信邦制药股份有限公司生产的阿司匹林缓释胶囊(国药准字H20051971)进行治疗,晚餐后口服:50~150 mg/次,1次/d。连续治疗2周。

试验组在常规治疗的基础上采用他汀药物进行片治疗。采用常规治疗方案同常规组,在此基础上,采用立普妥-阿托伐他汀鈣片(Pfizer Ireland Pharmaceuticals;国药准字J20070061)进行治疗,晚餐后口服,开始剂量为10~20 mg/d,1次/d,最大剂量一般不宜超过80 mg/d。连续治疗2周。

1.3 评价标准

(1)对比两组患者不同治疗前后的神经功能情况,采用美国国立卫生院神经功能缺损评分(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)对患者的神经功能进行评价,得分越高说明神经功能缺损越严重。(2)对比两组患者治疗前后颈动脉斑块面积情况。(3)对比两组患者不同治疗后的治疗有效率。显效:患者偏侧上下肢麻木无力、口眼歪斜、言语不清等症状和体征明显改善或消失,CT或MRI检查显示脑血栓病灶明显缩小或消失,临床检查各指标评分改善80%以上。有效:患者偏侧上下肢麻木无力、口眼歪斜、言语不清等症状和体征有所改善,CT或MRI检查显示脑血栓病灶有所缩小,临床检查各指标评分改善50%~79%。无效:患者病情无改善甚至加重。总有效=显效+有效。

1.4 统计学处理

应用生物统计学软件SPSS 18.00对本次研究数据进行处理,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后的神经功能情况对比

治疗前,两组患者治疗前神经功能缺损评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,试验组神经功能缺损评分为(7.04±1.02)分,明显低于常规组(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者治疗前后颈动脉斑块面积对比

治疗前,两组患者治疗前颈动脉斑块面积比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,试验组颈动脉斑块面积为(1.02±0.14)mm2,明显低于常规组(P<0.05),见表2。

2.3 两组患者治疗有效率对比

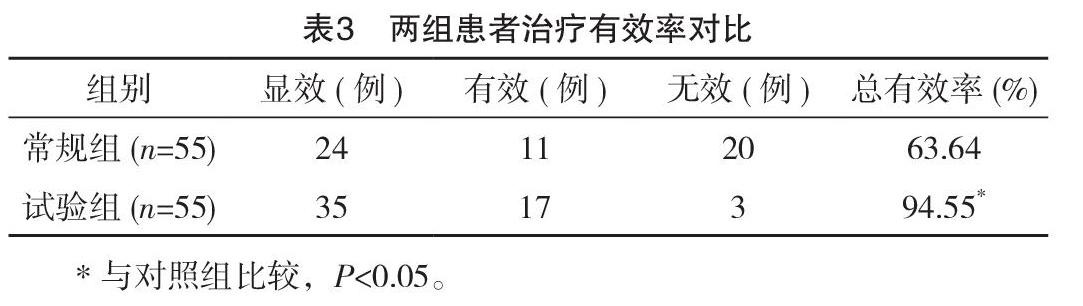

治疗后,试验组显效35例,有效17例,无效3例,治疗有效率为94.55%,明显高于常规组(P<0.05),见表3。

3 讨论

近年来,随着社会的和生活水平的提高,脑血栓的发病率呈现上升趋势,该病起病急,进展迅速,病程长短不一,残疾率、病死率较高[1-4]。由于血栓顺血液循环流动,根据流动的部位不同,可以引起相应器官的梗死,因此,临床表现症状因疾病发生的缓急、部位不同等因素而存在差异,如果治疗不及时,将导致语言障碍、运动功能障碍等后遗症[5-8],严重的情况导致患者残疾,甚至死亡。如何选择一种有效的治疗方法,对于挽救患者生命、减少神经功能残疾程度、改善预后,具有重要的临床价值。

目前针对脑血栓常规治疗药物有阿司匹林片。阿司匹林是一种环氧化酶抑制剂,使血栓素和前列环素生成减少,抑制核因子减少炎性介质和黏性分子的表达[9-10],从而具有抗血小板和预防血栓形成作用。近年来,他汀类药物在临床治疗脑血栓方面得到了一些应用。阿托伐他汀片是应用于脑血栓治疗较为常见的他汀类药物,能够通过可逆性地抑制HMG-CoA还原酶,使胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的合成减少,抑制血管内皮炎性反应,保护血管内皮功能,从而改善血管功能,抑制血栓形成[11-12]。本研究显示,采用阿司匹林联合他汀类药物治疗的患者治疗后神经功能评分为(7.04±1.02)分,颈动脉斑块面积为(1.02±0.14)mm2,总有效率为94.55%,相比单纯阿司匹林治疗而言,效果更加显著,可推广应用。

参考文献

[1]王维华.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响[J].医学理论与实践,2015,28(9):1173-1174.

[2]谷海燕,唐敏,刘晓广,等.阿司匹林联合他汀类药物对脑血栓患者頸动脉斑块的改善作用[J].中国生化药物杂志,2017,37(6):283-285.

[3]胡志远.阿司匹林联合他汀类药物治疗老年脑血栓的疗效及对颈动脉斑块稳定性的影响[J].白求恩医学杂志,2017,15(1):62-63.

[4]丁世兴,孙莹.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓患者的疗效及其对动脉斑块的影响[J].中国药物经济学,2016,11(8):53-55.

[5]龚盈,丁中林,刘虎,等.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的临床疗效及其 对动脉斑块的影响分析[J].心理医生,2017,23(34):121-122.

[6]李艳军,邵宏元.阿司匹林联合他汀类药物对脑血栓患者颈动脉斑块的影响[J/OL].转化医学电子杂志,2016,3(4):30-31.

[7]张丽.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓患者的疗效及其对动脉斑块的影响[J].中国药物经济学,2017,12(2):85-87.

[8]陈静.试析采用阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响[J].中国继续医学教育,2016,8(17):178-179.

[9]杨春莲,宋施岐,武娟,等.联用阿司匹林与他汀类药物治疗脑血栓的效果及对患者颈动脉斑块的影响[J].当代医药论丛,2017,15(10):89-90.

[10]何中伏,李国瑞,段宪云,等.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及对颈动脉斑块的影响分析[J].中国合理用药探索,2017,14(7):13-15,19.

[11]王月.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响[J].中国卫生产业,2013,10(36):87.

[12]杨秋.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响[J].中国医药指南,2016,14(33):98-99.