系统设计的控制与自由

——北京外国语大学附属杭州橄榄树学校设计自由谈

对谈人

汪滢WANG Ying

闲塾

刘延川LIU Yanchuan

言川建筑

1 主入口的桥是贯通东西文化的象征

1 引子

一个事物的与众不同是被它和其他事物的相似度所确立的,以至于当我们尝试去描述一个事物的独特之处时,常常都在分析这个事物和这个世界的相似之处。就像一所学校,它可以感觉很小,像一个笼子;但也可以感觉很大,像一个公园。公园和笼子之间的区别是“度”的区别。开放度、自由度、浓度、强度、一致度、丰富度、矛盾度、适应度等都在一个描述区别的尝试中,“度”比“类”重要。

针对上述观点,此次言川建筑主持建筑师、北京外国语大学附属杭州橄榄树学校项目负责人刘延川先生邀请了闲塾创始人汪滢先生作了深入对谈,以飨读者。

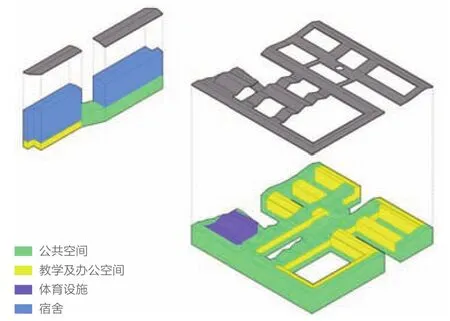

2 故事背景

北外附属杭州橄榄树国际学校的创始人大元曾是杭州最优秀的中学语文教师,后因奇特际遇下海。他心中一直有一个关于教育的梦想,为了梦中的橄榄树,他多年筹备后终于启程,决定建一所自己心中的理想学校。经过与大元老师的多次讨论和思想碰撞,建筑师确定了学校的总体布局:校园用地中建筑和运动场地各占一半,虽然东西向的田径场和宿舍略悖常规,但建筑布局紧凑,对南侧高铁线路、高速公路出入口和西侧城市主干道都有所呼应。所有的艺术类和体验类空间位于首层,屋顶花园、菜园和科技馆等公共场所位于顶层,各类教室和办公用房位于中间层。

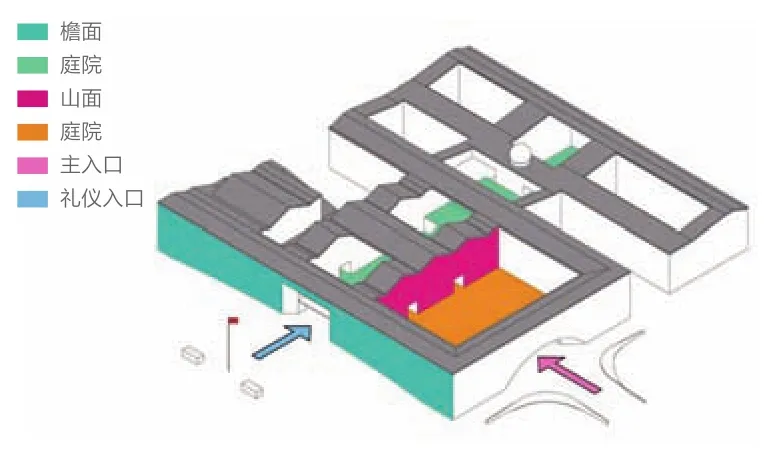

大元心目中理想的学校建筑是“中西贯通,古今传承”,因而建筑师采用以下思考作为回应:首先,庭院和坡屋顶是古今中外各种文化中普遍存在的基本空间原型和基本造型元素,中国的传统是从坡顶的檐面进入室内,西方的传统则是从坡顶的山面进入室内;其次,拱是西方古典建筑的重要元素,沿着纵轴线摆放单体建筑并形成层层递进的庭院是中国古典建筑的常见做法;第三,红砖外墙是西方建筑的常见做法,白墙是江南地区古典建筑的习惯做法。

综合上述中西元素,最终小学部采用两进院落,以自然为主题;高中部四面红砖,庭院中种着三棵来自地中海的油橄榄树;初中部白墙配以淡雅的木色栏杆和顶棚;两者之间为一泓碧水,其中种着八种原产江南的水生植物。橄榄树意味着全球视野,“水八仙”则是中国情怀、乡土本位的体现。

场地东面有条河,需要一座满足功能的桥,而国际学校的课程兼顾中西,桥是贯通两种文化最合适的象征。入口拱桥的栏板和屋顶连续整合的复杂造型,也让数字设计和建造得以小试牛刀;东立面镂空的红砖墙和西立面宿舍遮阳百叶的色彩组合都来源于《富春山居图》的同一段落,目前运用数字技术把艺术名作进行抽象处理后转化为建筑装饰元素已无任何难度。

在这里上课的孩子们有机会了解到不同形式的转换方法,让建筑设计的过程和方法参与到艺术和技术结合的基础教育过程,这也是本设计的核心价值所在。

2 学校西侧及北侧立面外观

业主:杭州橄榄树学校

建设地点:浙江省杭州市余杭区

建筑设计:言川建筑

项目负责人:刘延川

设计团队:佟晓威、马建龙、龚源、周余牧零、郑子壮、杨洁、马亚立、段晨晓(建筑)魏元辰、赵紫融、王立春(数字设计)

施工图设计:浙江中设工程设计有限公司

景观设计:上海创正景观规划设计有限公司

室内设计:汉嘉设计集团股份有限公司

总建筑面积:地上58 080m2、地下17 870m2

设计时间:2015~2017

建成时间:2017

摄影:陈鹤

3 总平面图

4 学校南侧外观

5 宿舍立面

6 初中部白墙配以淡雅的木色栏杆

7 东立面镂空的红砖墙与西方古典建筑的拱形元素

8 南侧礼仪入口

9 水八仙池西望

10 水八仙池

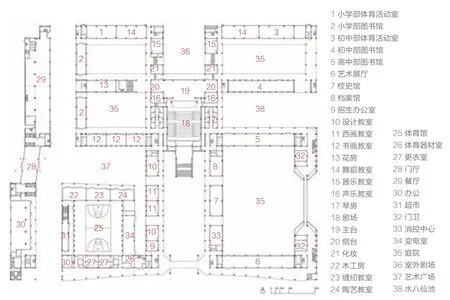

11 首层平面图

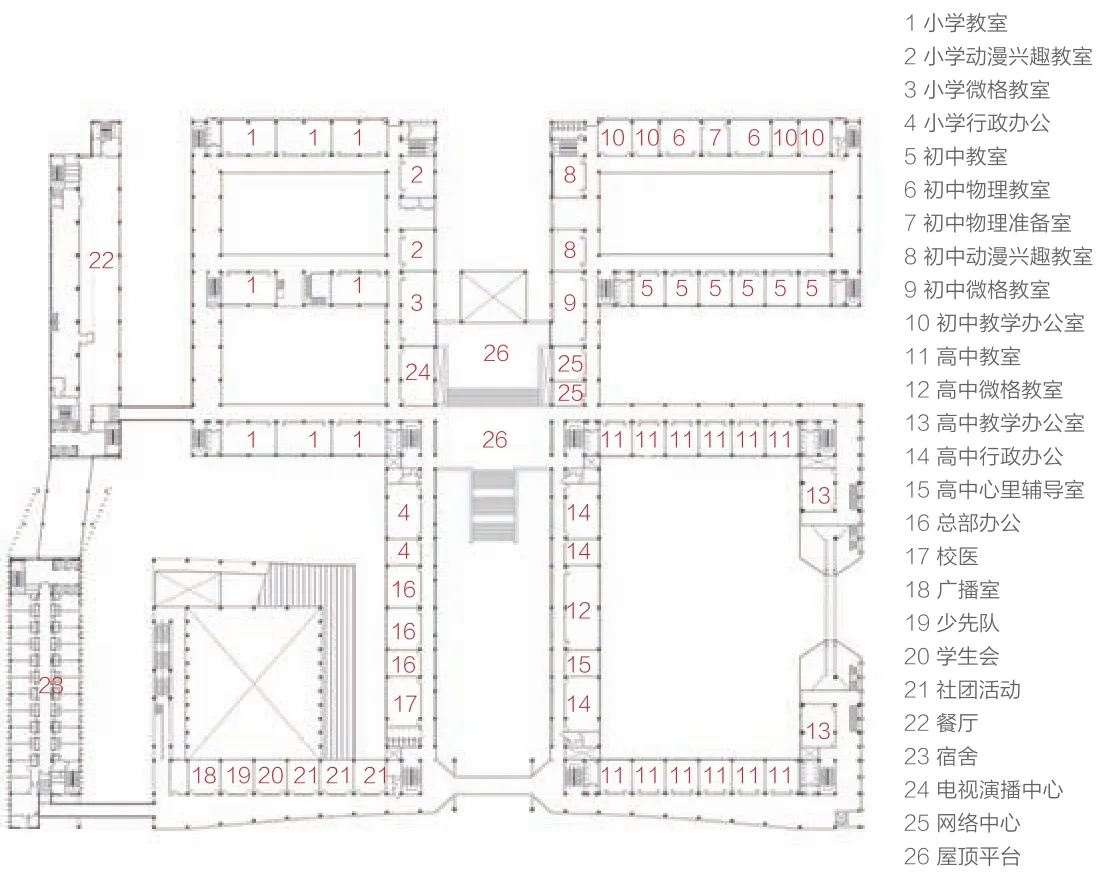

12 二层平面图

3 北京外国语大学附属杭州橄榄树学校设计自由谈

3.1 控制与自由

汪滢:一般在提到学校这样一种组织的时候,很多人都会从福柯的理论讲起。在控制与被控制中,在各个层次的自由度里面,在宏观的管制下,学生的自由会怎样产生?

刘延川:福柯的理论对应到现实中,我能想到一个场景:中学的时候,我在自习课上偶然回头,突然发现教室后门的窗户上有一双眼睛,原来是尽心尽责的班主任在观察课堂秩序。

汪滢:有一次我去听大学一年级的英语课,在课堂上老师给学生讲内心对自我的尊重。她举了一个例子:你在一个机构里坐着,突然国家主席来了,这个时候你的第一反应是什么?“你们大多数人肯定不敢与他说话,你们应该做到即使你心目中的上帝出现了,也是很坦然的”。就在这美丽的瞬间,班主任老师突然从外面把窗户打开了,指着班里几个学生让他们好好听课。这个场景很搞笑,但它很好地描述了自由和控制的关系——一种并存的关系。

刘延川:这些行为都是在学校的空间中发生的。说到学校的建筑,我想先说一个失败的案例。十几年前,我主持设计了华侨城学校。模式是开发商建好再交给政府运作,设计的时候也不知道是谁来使用,用地和建筑面积都是按照千人指标算出来的。虽然条件比较苛刻,但我还是用了很多心思。比如标准教室里面全铺匀质的地砖,走廊虽然用了同样的砖,但是先裁成两半再和整砖搭配、错缝;大厅刷了苹果绿,走廊墙壁和天花都刷成鲜艳的橙色。开发商理解这个空间,虽然要节约造价,但还是需要品质,所以支持设计师的想法。然而校方在用了很短一段时间以后,把所有的颜色都改成了白墙加绿墙裙的样子,就像20世纪70年代的办公楼、医院的做法。据说是因为学生在走道里很兴奋,课间休息回到课堂以后不能集中精神,所以要改掉。当然从另一个角度来看,我们的设计是成功的,达到了自由和控制之间的平衡。

汪滢:学校和家长的目的就是为了高考,希望学生静下心来学习考试。颜色多了担心激发学生们的个性,所以校方要把颜色去掉,以达到均质化的目的。

刘延川:这种做法也许与入驻的黄冈中学的教育理念有关,当然也有可能只和校长个人的理念有关。不过在没改颜色之前,有一部刘德华和徐娇主演的电影把这个学校作为外景地,所以学校除了在专业媒体上,在大众媒体上也留下了一些最初的影像。

汪滢:教育理念的一致很重要。回到橄榄树学校,我想知道委托方和你讨论的时候,他们的教育理念是什么?

刘延川:学校创始人都是很有经验的老师,对教育理解很深刻。在创办这个学校之前,他们已经在国内外考察了上百所学校,视野开阔。他们对课程的丰富性很重视,也特别重视公共空间,希望设计与教育结合。在这些方面我们很有共识,校方和设计师互动的结果也比较良性。

汪滢:所以他们能把公共空间放到一个相对重要的位置。关于这方面,你有哪些思考和回应?比如功能的分布、想要达到的功效、想要学生得到的体验等。

刘延川:我觉得还是应该与华侨城学校进行对比才能说得清楚。在华侨城学校的方案阶段,我们与教委对接,负责的老师很客气地说:“你们的设计挺好的,但我们就是想多要几个房间”。意思就是将走道压到最窄,多划分几个房间出来。也许她是基于当时政府部门的立场,也可能只是个人的立场,觉得多点房间总是好的,至于这房间能干什么不重要。

在橄榄树学校设计中,对于那些没有门的开放公共空间,我们把走廊做宽,局部空间放大留白,校方都是很喜欢的。当我们给出初步方案,特别是公共空间和教室数量发生矛盾的时候,他们立刻就明白,在给定的指标下,坚持要更多班级就意味着公共空间的减少。所以他们决定,宁可减少班级也要保证公共空间的品质。教室里对学生的控制是比较强的,相对而言,教室外控制力较弱。上述决定实际上意味着要给学生比较多的强控制之外的角落,即便是教室也和公立学校的常见模式不一样。所有学部的教室里桌椅都不固定,可以摆放成不同的组合方式,不是原来那种面对黑板背着手听课的方式,而且小学老师的办公室也在教室里,这样就不可能出现老师在后窗观察或者窥视学生的行为。校方对控制划分了一些层级,比如升国旗是必须的仪式,这是最强的控制;再比如拍毕业照,本来也有可能是强控制,但在这里我们给出了不止一个地点,校方也喜欢这种做法。这当然也是一种控制,但是提供了比较多的选择。

13 小学部开放式楼梯

14 小学部采用明亮的颜色

另外,空间的丰富性还与课程计划相关。他们有各种各样的课程,除了常规的体育课,还有壁球、击剑、皮划艇、攀岩等;音乐类包括声乐与器乐,因而配置了琴房和一个480人的中型专业剧场;美术类有书法、绘画、设计、陶艺、厨艺、缝纫等。学校还设置了画廊、科技馆、天文馆、自然博物馆,光是图书馆就有4个(小学部高年级、低年级分开,初中部、高中部各有专属图书馆)。有的是先有课程计划,再有空间去配合,但另外一些实际上是先有空间才激发了新的课程计划。

汪滢:也就是说,设计师参与到了课程计划的编制当中,起码是修改和调整,这样从一开始就能给学生提供多种选择。相当于在一个限制比较强的系统里,为其中的参与者提供了许多可能性。我想知道,建成后有没有看到在你计划以外的其他应用方式呢?

刘延川:体育馆旁边有个从一层到四层很大的一跑楼梯,体育老师把它当作教学空间,这是我一开始没想到的。

汪滢:我认为这种你一开始没有强力控制的地方可以理解为留白,学生们可以自由发挥。也许在你设计的秩序里可以留出很多能够让人喘息的地方、多功能的地方、适应性强的地方。还有其他的留白吗?

刘延川:教学楼和宿舍楼之间的T形广场可能也算。因为宿舍是高层,除了环路还需要扑救场地。如果扑救场地在外面,那么建筑退红线的距离大就意味着里面的空间小。我们的做法是把消防扑救场地放在内侧,地面做硬铺装,这样扑救场地就和艺术广场连在一起形成T形广场。由于区域尺度比较大,因而特别受学生们欢迎。如果是放在外面,大家可能就不愿意用。

汪滢:很多时候会把学校和监狱作比较,那是很不好的体验。如果要改进,一种做法是破坏掉笼子,就是有意识地从外到内直接去破坏那个笼子和被关起来的感觉。但是你不是在破,而是在增加限制的丰富度。如果体验是最重要的一个东西,那么破笼是一种体验,增加丰富度也是一种体验。你的做法和破笼是一个相反的操作,为了增加丰富度,你做了所谓留白的地方,也增加了控制,比如消防扑救场地形成的广场就是非常具体的控制。很多时候把控制实施到了一定程度,足够具体、足够复杂,大多数人把它和自由就分不出来了。在我看来,这种增加了的控制也增加了自由度,正和反的呼应,同时存在。

刘延川:你的比喻很有意思。从具体的设计来说,我这样做的目的是让空间变得更加丰富,制造丰富性也是在沟通过程中逐渐确定的策略。学校的创始人是一对夫妇,他们考虑的角度和重点不同,但又都是从事教育的。两人观点都对,地位也一样,听谁的?有些细节问题他们自己也没有达成一致,后来就觉得不必达成一致,将所有人的想法都装进去反而会有一个好的结果。不仅有他们的想法、我的想法,还有其他朋友的想法,只要是好的想法我们都想办法尽量整合进去,自然就有了丰富性。不是外观,而是从课程计划的设定到内部的体验。这件事只要你做了,别人就能感觉到。我多次听到校方谈及来此参观的客人在看完一圈之后说这房子外面看着不出奇,但是里面处处有风景,出乎意料。

汪滢:控制最后被转化为一个丰富度很高的秩序,通过这种丰富度给大家提供一种自由度。当你们决定这么做的时候,其实大家是有集体的共识,下意识里有一个非常强烈的意识——自由对于教育是非常重要的。

刘延川:是的。未必是因为大家看了福柯著作的原因。

汪滢:福柯的理论是有一定立足点和真实度的,以至于我们在日常生活中或多或少会被这套理论影响,并思考这类问题。在“强秩序”下肯定有一个对自由的需求,一个对“强”的适应,这样来看就不分强弱。比如有一个女生,可以非常温柔地向某个男生表达她的不满,男生体验度会达到最高,甚至比抽他一鞭子都高。在极度的物理强控制之下的日常生活都有这种层次的体验,产生的情绪是一样的。从某种意义上来说,各种不公平没有度的区别,或者度是另外的东西。有多少的不公平,就会有多少的反抗,从而产生平衡。最悲哀的时候是你没有办法反抗的时候,百分之百处于弱势,这在极端主义的教学或者纳粹集中营里会出现,当然在我们现在生活的这个世界是不存在了。不管怎样,鼓励人们向着自由的方向发展是好事。

3.2 从控制到秩序

刘延川:你刚才说到控制最后被转化为秩序,是一种丰富度很高的秩序,通过这种丰富度给大家提供一种自由度。我觉得这个很有意思,控制和秩序怎么转化呢?

汪滢:秩序是什么?Arrangement of things.即事物的等级,就是根据我们的意识形态对事物的一种控制和区分。从最深层次的超物理状态去理解,很多事情人是没有办法去控制,唯一能控制的是自己的理解。秩序的最高层级就是对思想的一种控制,所以就有这样一种转换。

刘延川:很有启发。

汪滢:这些东西都不是自己的发明,你看了一些书会有一个自己的理解,但其实没有东西是自己的。

刘延川:我认同。

汪滢:回到秩序,路易·康认为秩序就是所有的东西,他也设计了好几所学校。学建筑的人在设计学校的时候,特别是一个以砖为主要材料的学校,都会回想到他设计的某个瞬间。你在这方面会有些个人的想法在里面吗?

刘延川:路易·康对前辈的批评是从秩序着手的。他觉得密斯有秩序,但秩序不全面,柯布很不耐烦地忽略秩序直奔形式。我比较喜欢贡布里希的说法,印象最深的是他认为秩序被打断处更吸引人的注意。具体到操作阶段,我认为秩序在建立和被消解之间的状态最有意思,我可能是下意识地想去进行这样的操作。

汪滢:秩序不是静态的,而是动态的,在不断地变化中。这一点挺符合中国思维。

刘延川:其实没有办法做到不断变化,而是一开始的时候就让某种秩序不那么纯粹。就我个人的感受来说,路易·康的秩序太强、太纯粹,有时候就显得比较僵硬或者呆板。当然也不都这样,比如金贝尔美术馆变化就比较丰富。在他的项目中,有一些打断秩序的做法,但一来比较弱,二来似乎比较生硬,比如埃克塞特图书馆的那个弧形楼梯,他破的那一部分不够鲜明,缺少弹性。而他打动人心的地方是他几何关系形成的唯一性,这种唯一性甚至具有神性。

汪滢:在这个瞬间,我们的话题变成了存在和体验之间的一种角逐,好比我们说存在重要还是体验重要一样。有宗教信仰的人觉得他的建筑有神性。人对意识形态的区分不是50°灰,而是5 000°灰,虐到极致才能体现出来。也许你认为这个太极端了,但在极端主义者看来,他太松了。

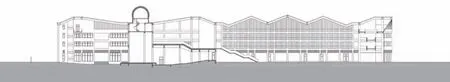

刘延川:是的。从我的角度出发,设计不可能用一种统一的秩序,它需要持续被打断,这样秩序才有意义。我花了很大功夫来整合屋顶。基础操作并不复杂,但山面和檐面一定要分开,从侧面看,一条连续折线拉伸形成了屋顶。但如果只有这一种操作,这个屋顶就一定非常乏味。

15 剖面图

16 沿着纵轴线摆放单体建筑形成层层递进的庭院

17 高中部室内光影效果

18 数字控制的立面光影

19 从宿舍看教学区屋面

20 艺术广场南望

21 拱门

22 拱门细节

23 拱门细节

汪滢:重复性太多给人带来的就是痛苦。很多惩罚就是这样,让人体验完全重复的东西。

刘延川:是的。所以我对屋顶做了两处调整。一个是主入口的层次,让山墙的尖顶在院子里面,就是在最东面做了一个东西向的坡屋顶,算是对原有秩序的打断。第二个调整在体育馆部分。体育馆与教学楼的功能不同,是一个大空间,屋顶必须全封闭。在这种情况下,调整屋顶就花了很大功夫。这不应该是个特殊的系统,它与东边的屋顶应该在同一个平面上,但这会造成体育馆内部空间的不对称,造成室内奇怪的视觉感受。我需要在屋顶的整体性和内部的对称性上找到一个综合。最后相当于把折面的尺度压缩了一下,从同一个坡开始,但是到了特定的地方,这个屋面就形成了自己的坡。可以理解为一张纸上裁了两刀,但有一边是连着的,其中一条是体育馆的屋顶,另一条是一直转到地面一层的大楼梯。在西边的T形广场形成了特别丰富的各种对称和不对称之间的斜线组合。我在这个地方下了很多功夫,也没什么道理,就是个人趣味。

汪滢:我觉得这个很重要。在建筑上,你有各方面的欲望,最后促使一个思路变成一个材料构成,这种推动力就是各种欲望。很多时候欲望就是一个足够的起点。有一些是有逻辑的,有一些纯粹就是内心的需求。以我们的背景来说,编程类或者逻辑几何会考虑得比较多。那么以你自己的欲望来说,这个项目中你有植入数字化设计吗?

刘延川:当然有。这股思潮刚出来的时候,数字化设计有炫技的意味,有些可能用得很肤浅,直到现在用这些工具所做的设计很多都还停留在装饰层面。当某个复杂图案在新技术的控制下很轻松、很容易的时候,建筑师会觉得这实在是太小儿科,没什么讨论的价值。但是在这个学校里,我们确实在一些装饰层面上使用了一些数字化技术手段,比如百叶的色彩、红砖的镂空图案,而且这两处我比较坚定,没有犹豫,因为这是教育建筑。在成长过程中的孩子需要循序渐进,浅显是可以接受的。在外墙表面上看起来有那么一点不一样。他们是否知道背后的转化手段和原理都无所谓,等他们长大了,一旦有人提到图案的来源和与编程有关的转化方式,他们都不会觉得陌生。另外就是反映在灯光上的设计,我算是助攻。当时有专业照明公司做了设计,但氛围比较商业化,灯太多,太亮。我建议朴素一点,但两处看似花哨的灯带我建议保留。因为灯带上展示的图案可以与他们的编程课结合起来,学生优秀的编程作业,可以在立面上轮流展现。

汪滢:我认同你的第二点——数字设计介入教育,但我不认同第一点。装饰其实是对体验的必要支撑。当我们去了解这个世界,在里面定位的时候,我们都需要建立这种存在。但是存在是个虚的东西,落到最后都是体验。比如我们要把食物做得好吃一点,把空气变得清新一些,把声音变得好听一点,把房子变得漂亮一点,我觉得这是非常有意义的事情,我不觉得因为是装饰就不考虑数字手段的使用。我们正在做的就是体验,有什么手段让体验更好,我们就把它做出来。

刘延川:或许你说得对。我们也应用了一些相对复杂的手段,对拱桥、拱门的形式和建造进行控制,比如拱桥扶手、护栏及门卫的有机结合。

汪滢:刚才提到数字化的时候,我觉得你说的不是数字化,而是系统设计的思维方式,即怎么去组织一个复杂的系统。也许一部分表皮是非常形式主义的,但是我觉得在设计中怎么去组织一个特别复杂的生命体十分重要。在一个局限的空间里,你的思维方式、切入点、意识形态决定了分解的方式,这种方式就是系统化设计的思维,就是在一系列固定的区分里面,辨别哪个更重要?你对那个元素在空间上、在功效上如何去应对?数字化设计只是表象,重要的是对系统的实施。

刘延川:你解读的比我做的好,但本意确实如此,技术要整合在大的想法里面。

3.3 类型与整合

汪滢:关于类型的问题,我对两方面比较感兴趣。一方面是学校的功能类型,另一方面是形式类型。功能类型刚才提到了一点,希望你再展开谈谈。

刘延川:学校的功能还是比较复杂的,但是我觉得这些复杂功能可以用一系列的二元性来理解。比如从规划上来说,设计学校的第一步是先把操场放到场地上。这一步完成以后,你大概就知道建筑能摆在哪儿了。建筑和体育运动场是一种二元性,它们之间可以是四面围合、三面围合、L形围合或者不围合,两种元素必须并置。换一种分解方式,如果有生活区的话,生活区和教学区能构成什么关系?教学区的建筑也有自己的二元性问题,比如小学、初中、高中,我们不强调它们的区别,而是找共性。那么需要考虑的是每一个单元化的教室和非单元化的教室之间应该建立一种什么关系。

汪滢:还有之前说到的控制的空间和自由的空间。

刘延川:对。这也可以理解为有房门的空间和没房门的空间。没门的空间是走廊、门厅及局部放大的角落,有房门的是一间间的屋子。如果再考虑有门的空间,这些房间可能有的是物理教室、美术教室以及其他各类教室,重复性没那么强。各个班级之间的重复性比较强,与哪个学部无关,都差不多。或者单独考虑生活区、住宿空间和食堂超市这种生活空间应该建立什么关系,以此类推学生的空间和行政办公空间又应该建立什么关系。

汪滢:这是一种折叠——正与负不是不能同时存在,自由和控制也不是不能同时存在。在这种共存中,你制作了一系列的丰富度、一种类型——不是种类的区别,而是度的区别。

刘延川:小学部老师没有独立办公室,老师与学生常在一起,但初中部与高中部不同。我觉得强调同年级每个班个性的问题应该留给教育专家来解决,所以班级的重复不是问题。学校规模比较大,未必非要把每个班设计得都不一样。但是在类似的教室空间外面,小学部是两进纵深的院子,初中部是横向的院子,高中部是变大的院子。外部空间不一样,也造成了公共区域的差异,每个区的吊顶、栏杆都经过了仔细的分别。

汪滢:不管是形式上、社会组织上,还是人与人之间的关系上,其实都是用了同一种方法——在大的秩序下,提供自由度,在控制中提供丰富度。在一个框架下,给他们提供一些未来的可能性,丰富度就是这样产生的。这里面有一些是可以自己控制的,有一些是给别人留白的,给未来一个喘息的空间。

刘延川:建筑师并不能解决所有问题,你得知道自己能力的边界。我觉得综合和丰富的关系比较微妙,如果综合时默认的前提是比较丰富,那就一定要在程度上仔细分辨。有可能在综合过程中极端地追求效率,这样就没有了丰富,而是转变成了压制。

汪滢:是的,“度”比“类”重要。有了浓度的调试,类才被区分出来。设计的好与坏是在限制条件下非常具体地去实现一些设想,实现出来的效果是被“度”而不是被“类”衡量的。

刘延川:学校这样的环境,小孩子在那里少则3年,多则6年,甚至12年。他们不是路过看一眼就走了。我相信他们每天——晴天、阴天、雨天、有风的天、下雪的天,在不同的区域,比如他们日常经常停留的区域、好奇而跑过去的其他区域,都会得到不一样的感受。

汪滢:院子这种类型是从形式上入手。你用了一系列院子来组织空间,在这里有你对中式空间的一种描述吗?

刘延川:针对中西的问题,我有一些持续的思考。我们这次用到了拱,其实拱是一种比较典型的西方建筑元素。但主入口并不是单纯的建筑意象,而是桥。对桥而言,就不能说拱是西方元素了。中国也用拱,比如赵州桥。拱是个通用元素。对院子来说,经常听到一种描述——中国传统建筑的特点是院落组织空间。这当然没错,可是抽象地这样下结论并不能清楚地说明中式空间和西方的区别。西班牙没院子吗?意大利没院子吗?哪里都有院子。院子其实是一个在气候适宜的情况下全世界都会采纳的基本元素。

24 入口图解

25 空间组织图解

26 东侧主入口

27 高中部庭院

28 初中部庭院

29 小学部

汪滢:这同时是一种保护手段,因为安全是人类最基本的需求。很多时候,不管是中国还是欧洲,院落的设计大多是出于一种安防的考虑。这就又落实到包含着一种秩序的前提——跨越位置和时间的手段。

刘延川:我们并非要做一个纯中式或者纯西式的学校。好多国际学校愿意做成所谓的英伦风格或者其他的什么风格,为的是一眼看起来像外国的学校。我们做的这个,首先还是个现代建筑,只是我们希望它能有足够的丰富性。院子是一个古今中西都用的原型,作为一个底色,丰富性可以在每个院子里去实现。每一排建筑需要自然采光,有间距,再用走廊连起来,这是一个太容易想到的做法。关键是院子怎么去组织。

汪滢:这是一个很自然的发展。

刘延川:我们在做设计的时候,有意识地将院子与院子之间的关系组织得更有意思一些。从屋顶上看,教学区中间部分的公共区看起来像是院子,但在地面上其实并不是院子,而是一个宽大的步行广场和大台阶。小学部是相对封闭的两进院落,在里面有一种安全感;初中部的院子和高中部之间的公共区结合在一起,一半封闭,一半开放;高中部庭院尺度一下子变大了,因为这个空间有主入口的功能。每个区域都有自己的主题,栏杆做法、吊顶都不一样。在院子的组织上能体现出来一些中西的差别。南北轴线上串联起来的院落意象是一种比较传统的中式关系,是从檐面也就是从正面进入。但是同一个屋顶从主入口高中部的院子看来,就变成了山墙面。对于西方建筑来说,在山墙面设置主入口是常规的做法。当然在这里,我们并不是要追求绝对的对应,比如西方建筑在山墙设置主入口,进入建筑后沿纵深发展。在这里,山墙的主入口并不在中间,进深也很短。从主入口进来以后,拱门、红砖、尖顶、山墙面在外部营造了一种所谓的西式序列感,其实似是而非。如果从南面进入,从地下车库到达地面可直接到达中轴线,有大门与四根加粗的柱子,然后就是屋顶钢梁的连接形成虚的屋顶,大台阶的底景是天文台。从屋顶上看,这种坡屋顶和庭院的关系是一个所谓的中式序列,但实际上也并不是原汁原味的中式院落序列,这些不同的意象其实是靠院子的串联方式与屋顶的形式相互作用来实现的。这个折面的屋顶,刚才说到的,是由于体育馆内部空间的需求形成了一个比较复杂的变形。在西边的T形广场可以看到,屋面一直折下来,像是各种斜线的组合,有更多的动感。

汪滢:这里比较有意思。在空间内核上,你是在用一种相同的语汇去体现不同,对差异和重复的理解还是比较强势的。在这里,感觉是使用院落这种比较通俗的范式化方法,但同时提供了很多不同的可能性。也许这不是一种渐变的状态,但给我的感觉是,内部的丰富度是由于范围界定后导致内部产生的一些自由。这种控制和自由的状态无论是从宏观的整体格局,还是在小院子里,或者是在序列中都是有所体现的。这种在固定状态下产生的空间体验,似乎还是你之前研究的一些内容的延续。

刘延川:是的。在具体应用上其实非常简单,还是用常规的网格来控制。因为用地紧张,网格控制效率比较高,否则院子的尺度没有办法变化,或者出现部分4层、5层的情况,这两种状态我都不能忍受。

汪滢:永远在寻找控制和自由之间的一种平衡。

刘延川:对我来说,建筑很重要的意义就是综合,不论项目大小,最终都是综合起来的产物。在建筑领域,一个建筑,哪怕是一个房间,都不是那么简单,它承载了很多的东西。建筑师很重要的一个能力其实是综合,然而有矛盾的东西未必都要综合,但要取舍。这个过程需要平衡,综合和平衡都很重要。在这个项目中,我们做了很多尝试,把业主们提出的以及我自己对空间和教育的理解想办法综合在一起。综合得越多,就越有成就感。在综合的过程中,有平衡取舍,也需要类似屋顶这样特别强势的某个系统。

汪滢:在建筑层面,院子的类型和学校的类型有点像剥洋葱,一个个层级对空间的控制越来越具体,但同时需要花费很多时间去维持各方面的平衡,从而达到一种丰富度。这就是我们一直在说的,控制和自由之间的状态。