无创呼吸机在COPD合并呼吸衰竭中的应用

随着生活方式的改变以及生活环境的变化,呼吸系统疾病频发,慢性阻塞性肺疾病作为临床上一种较为常见的呼吸系统疾病,近年来的发病率不断上涨,临床上主要表现为肺部通气异常、呼吸受阻[1],若是治疗不及时,随着病情的进展,患者的呼吸功能会逐渐变差,很容易引发呼吸衰竭,对患者的生命安全造成严重的威胁。近年来随着医疗技术的发展与进步,无创呼吸机逐渐被应用于临床治疗的过程中,可有效改善患者的肺部功能[2]。为此我院对收治的慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者实施无创呼吸机治疗,本研究就该治疗方法的疗效进行分析研究,具体如下文所述。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究的纳入对象选择2017年4月—2018年4月在我院进行治疗的92例COPD患者。按照治疗方法的不同分为两组,观察组46例,对照组46例。观察组中,男23例,女23例;年龄50~75岁,平均为(66.9±6.7)岁;病程为1~10年,平均(7.7±3.1)年。观察组中,男24例,女22例;年龄52~76岁,平均为(67.1±5.9)岁;病程为1~11年,平均(7.8±2.9)年。对两组患者的年龄、性别、病程等一般资料进行比较,差异不具有统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:所有患者均符合慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的临床诊断标准;所有患者均对此次研究知情并签署知情同意书,且经我院伦理委员会批准同意。

排除标准:无创呼吸机禁忌证者;合并其他严重脏器功能疾病患者;精神障碍无法主动配合治疗的患者。

1.2 方法

对照组给予患者常规治疗,主要包括:吸氧、平喘,心功能改善,纠正酸碱平衡、水电解质紊乱、抗感染、营养支持等措施[3]。

观察组在常规治疗的基础上,对患者实施无创呼吸机治疗,主要方法为:患者取半卧位,采用面罩或鼻罩吸氧的方式,呼吸机设定为S/T通气模式,呼气压参数设置为4~12 mmHg,吸气压参数设置为8~20 mmHg,每次治疗时间为1~2 h,每天治疗4~5次[4]。在治疗的过程中需要根据患者的病情调整气压和氧流量,需确保血氧饱和度能够保持在大于90%,氧浓度小于35%。

1.3 观察指标

(1)疗效等级:显效、有效、无效。疗效判定标准:显效:患者临床症状基本消失,血气指标恢复正常;有效:患者临床症状明显改善,血气指标明显恢复;无效:患者临床症状改善不明显甚至加重,血气指标没有恢复或进一步恶化。治疗总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。(2)记录治疗前后两组血气指标,主要包括:动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)及动脉血氧饱和度(SaO2)等[5]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0软件对数据进行分析处理,计量资料以(均数±标准差)表示,采用t检验;计数资料以(n,%)表示,采用χ2检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗总有效率比较

观察组患者的治疗总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

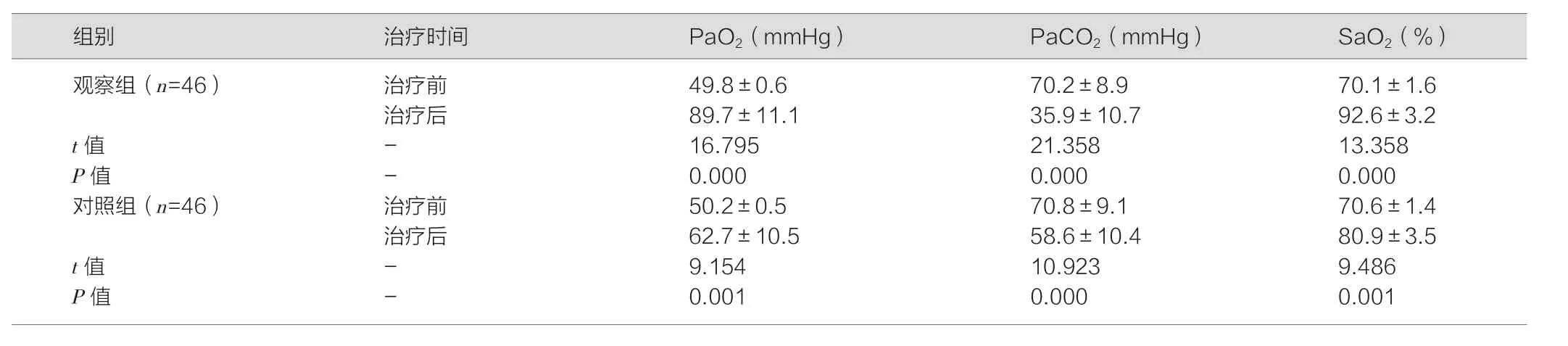

2.2 两组患者治疗前后血气指标比较

治疗前,两组患者各项血气指标比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者血气指标均有所改善,且观察组较对照组改善情况更优,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

慢性阻塞性肺疾病的发生主要与肺气肿、慢性支气管炎等呼吸疾病有关,容易对患者的呼吸功能造成不良影响,导致患者出现气道梗阻、呼吸困难等症状,若患者出现机体营养不良、电解质紊乱或者感染时会引发呼吸肌疲劳、气道阻塞或通气功能下降等症状[6-7]。另外,在肺部通气失衡或者动静脉分流的影响下,肺泡可出现功能性换气障碍,机体缺氧情况极易出现,进而导致呼吸衰竭,对患者的生命安全造成严重的威胁。临床常用治疗方法为给予常规药物治疗,常用药物主要有支气管扩张剂、呼吸兴奋剂及抗感染药物等,但是长期疗效欠佳[8]。近年来,随着医学技术的发展,在临床治疗的过程中逐渐引进无创呼吸机治疗。无创呼吸机又被称为持续气道正压通气,主要用来治疗某些疾病导致的体内血氧饱和度下降、血液二氧化碳浓度升高,机体出现缺氧的症状,进而改善患者的脏器功能[9-10]。对慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者实施无创呼吸机治疗,主要是借助吸气压作用,提高患者肺泡通气量,降低气道阻力,改善患者高呼吸消耗;并借助呼气压作用,呼出多余的二氧化碳,减少肺泡萎缩的发生率,从而改善患者血氧分压水平[11]。另外,无创呼吸机治疗无需进行气管切开及气管插管操作,操作简单方便,对患者造成的创伤小,也可保护患者的气道防御功能,减少肺部感染的发生,加快患者的恢复[12]。

在本研究中,观察组给予COPD患者无创呼吸机治疗,对照组给予COPD患者常规治疗,经治疗后,观察组患者的治疗总有效率高于对照组,且血气指标的改善情况也优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。由此得出,无创呼吸机治疗慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者,可有效改善患者的呼吸功能和血气指标,临床疗效显著。

表1 两组患者治疗总有效率比较

表2 两组患者治疗前后血气指标比较(±s)

表2 两组患者治疗前后血气指标比较(±s)

images/BZ_110_177_2871_2267_2933.png观察组(n=46) 治疗前 49.8±0.6 70.2±8.9 70.1±1.6治疗后 89.7±11.1 35.9±10.7 92.6±3.2 t值 - 16.795 21.358 13.358 P值 - 0.000 0.000 0.000对照组(n=46) 治疗前 50.2±0.5 70.8±9.1 70.6±1.4治疗后 62.7±10.5 58.6±10.4 80.9±3.5 t值 - 9.154 10.923 9.486 P值 - 0.001 0.000 0.001