基于功能磁共振成像的无先兆偏头痛大脑皮层活动性研究

张路平 曹志坚 唐瑞 宋雯雯 吕锟 许茂盛*

偏头痛是临床上最常见的原发性头痛之一,是一种复杂的神经血管性疾病,具有复杂的遗传学特征,影响大脑多个区域[1],流行病学调查显示偏头痛全球患病率约11.6%[2]。但其具体发病机制尚未明确,其高发病率及伴随的并发症严重损害患者的工作能力且使患者生活质量下降[3]。静息态功能磁共振成像技术(rs-fMRI)利用血氧水平依赖性信号可以无创观察大脑自发活动,作者应用rs-fMRI技术探索偏头痛的发病机制,为治疗及预防该疾病提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2016年5月至2017年8月浙江中医药大学附属第一医院无先兆偏头痛患者28例(偏头痛组)。纳入标准:(1)符合2013年HIS国际头痛分类第三版(ICHD-III beat版)中偏头痛的诊断标准。(2)处于偏头痛发作间期,在磁共振扫描前后48h内无发作偏头痛者。(3)磁共振检查前2d内未服用药物者。(4)除偏头痛外无其他病史。(5)年龄18~60岁,右利手。(6)无核磁扫描禁忌证。另招募健康志愿者24例为对照组。纳入标准:(1)无任何原因引起头痛者。(2)年龄18~60岁,右利手。(3)无核磁扫描禁忌证。头动矫正排除4位偏头痛患者,最终纳入偏头痛患者24例,其中男8例,女16例;年龄22~51岁,平均年龄(34.71±9.6)岁。纳入健康志愿者24例,其中男11例,女13例;年龄24~54岁,平均(30.04±8.3)岁。两组受试者平均年龄及性别比较,差异无统计学意义(P>0.05)。所有受试者检查前均被告之实验内容及方法,并签署同意书。本项目获浙江中医药大学附属第一医院伦理道德委员会批准。

1.2 方法 (1)图像采集:所有偏头痛患者及健康志愿者均使用GE 3.0T超导型磁共振成像仪(Discovery 750,GE,美国)、标准8通道头颅相控阵线圈行头部扫描。使用泡沫海绵垫固定头部以减少受试者头动,嘱其闭眼、保持清醒、尽量避免思考活动,待受试者熟悉周围环境后进行扫描。先进行常规扫描(T1WI、T2WI和DWI)以排除临床隐匿疾病。使用梯度回波序列(EPI)采集fMRI数据。参数如下:重复时间(TR)2000ms,回波时间(TE)35ms,翻转角度90°,视野(FOV)256mm×256mm,矩阵64×64,横断面30层,层厚/间隔4.0/1.0mm。扫描时长为6min,采集180个时相。(2)数据处理:在Matlab R2016b平台上采用DPARSF软件对静息态功能磁共振数据进行预处理、获取ALFF值。①首先对原始数据进行分类及格式转换,将静息态功能磁共振数据转换为NIFIT格式。②去除前十个时间点,以排除开始扫描时磁场不均匀及患者不适应环境所造成的影响。③时间校正、头动校正(排除头动平移超过1mm,旋转>1°的被试者)。④应用EPI模板行空间标准化,去线性漂移。⑤应用0.01~0.08Hz带通滤波去噪。⑥采用DPARSF软件计算ALFF值。⑦采用REST软件选取两侧PAG作为种子点[4]获取功能连接数据。

1.3 统计学方法 采用SPM统计软件(Statistical Parametric Mapping),ALFF值及FC数据进行双样本t检验。统计阈值设为单个体素P<0.001,簇大小>50个体素,经FEW多重比较校正后获得大脑ALFF值,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

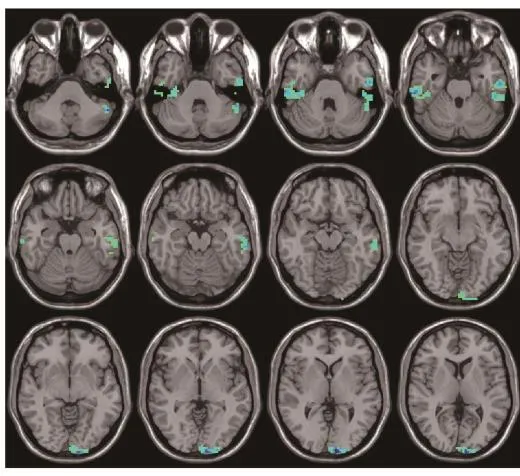

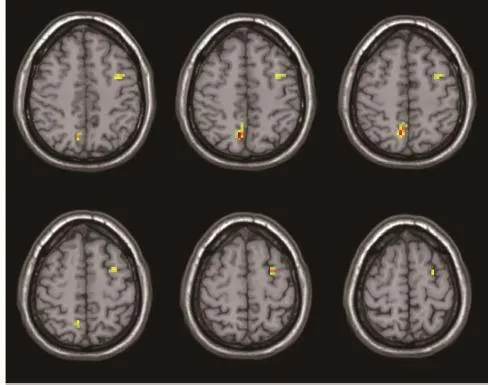

2.1 低频振幅结果 偏头痛患者两侧枕中回、右侧梭状回、右侧枕上回、左侧距状回、两侧小脑、两侧颞下回、左侧颞中回ALFF值较健康受试者显著降低。见图1、表1;偏头痛患者右侧楔前叶、左侧额中回ALFF值较健康受试者显著增高。见图2、表2。

表1 无先兆偏头痛组低频振幅较正常组明显降低的脑区

图1 无先兆偏头痛组低频振幅较正常组明显降低脑区示意图

图2 无先兆偏头痛组低频振幅较正常组明显增高脑区示意图

表2 无先兆偏头痛组低频振幅较正常组明显增高的脑区

2.2 基于种子点的功能连接结果 以PAG作为种子点的感兴趣脑区,未发现有与其功能连接增高或减弱的有统计学意义结果的脑区。

3 讨论

偏头痛是人类第六位的致残性疾病和神经系统疾病中第三位常见疾病[5],但具体发病机制尚未明确,目前皮层扩散抑制(CSD)学说被认为是偏头痛发生机制的学说之一。CSD是一种神经元和胶质细胞自发缓慢移动的去极化电位活动,起始于枕部并向前扩散,随后出现长时程的大脑皮层活动性抑制。CSD普遍被认为是有先兆偏头痛的发病机制,然而其是否也作为无先兆偏头痛的发病机制还尚未明确,存在争议。当大脑局部神经元兴奋时,相应区域血氧饱和度增高。rs-fMRI通过检测大脑局部血氧饱和度的变化反映大脑局部活性的改变,后处理方法中ALFF是反映神经元自发活动强弱的指标。偏头痛患者大脑枕叶区域存在线粒体功能障碍[6],无氧氧化代谢产物Lac含量普遍增高[7-8];且皮层厚度较正常健康者薄[9]。本资料结果显示,偏头痛患者枕叶结构中ALFF值较正常对照组降低,提示偏头痛患者枕叶神经细胞活动性降低、线粒体功能下降。且枕叶为CSD的起始部位,作者认为枕叶的上述改变使得偏头痛发作阈值降低,当存在某些刺激时CSD产生,导致偏头痛的发作。

楔前叶为大脑默认网络中的一个重要组成部位,大脑的默认模式网络在个体静息状态时保持高活动水平,而当有外界刺激完成各种任务时处于抑制状态[10],其参与认知及影响个体对外界环境刺激时做出的行为活动。研究表明长期慢性疼痛将扰乱默认网络的正常活动性,使患者认知功能下降[11]。本资料显示,楔前叶ALFF值增高,可能是由于长期疼痛影响认知异常。小脑具有接受脑区及脊髓讯号来协调运动的功能,而小脑功能障碍的最明显症状是共济失调,本资料显示,小脑神经元活动性降低。较多研究[12]发现小脑参与疼痛,偏头痛患者会出现共济失调症状[13],部分患者小脑萎缩[14],氢质子磁共振波谱研究[15-16]发现偏头痛患者小脑NAA,Glu降低,这些研究均在一定程度上反映小脑神经元活动性降低。然而小脑神经元兴奋性降低为长期疼痛所致亦或者其直接参与疼痛的产生还未知,有待进一步研究。

颞叶具有处理听觉信息、参与记忆和情感相关的功能。颞叶在疼痛的调节中起到重要的作用,偏头痛患者颞下回及颞中回皮层厚度变薄[17-18]且为慢性偏头痛脑网络中的重要节点[19],具有对疼痛的认知控制功能[20]。多数偏头痛患者具有畏声症状,对疼痛具有恐惧情感,而且情绪波动为偏头痛的重要诱因之一[21],这些研究表明颞叶在疼痛的处理与调节中有重要作用。本资料显示,颞中回与颞下回皮层兴奋性降低,可能与疼痛体验及对疼痛的负性情绪有关。

大脑布罗德曼6区参与联合运动和姿势动作协调。本资料显示,位于布罗德曼6区的额中回皮层兴奋性增高,这与偏头痛患者具有运动不耐受,急性发作易被剧烈运动所诱发有关[21]。

PAG为内源性镇痛系统的关键部位,其与延髓头端腹内侧区连接对疼痛信息进行调控[22]。本资料未发现与PAG功能连接增高或减少的脑区,且PAG神经元兴奋性未见明显激活及抑制。表明偏头痛患者大脑镇痛功能未见明显异常改变,提示偏头痛的发作可能与某些刺激导致CSD产生有关,而非镇痛功能的缺失所致。

综上所述,CSD可能与无先兆偏头痛的发病有关,枕叶、小脑、颞叶皮层功能下降可能为这种机制发生的基础。而运动皮层兴奋性增高使具有氧化代谢功能异常的偏头痛患者发作阈值降低,头痛易于发作。本资料结果为偏头痛临床及基础研究提供新的依据及思路,有利于进一步深入理解其发病机制。